説“”釋“私”

劉 雲

殷墟花園莊東地甲骨卜辭(下文簡稱“花東卜辭”)中的A作:

A共出現三次,均見於《花東》146,形體基本相同。學者一般將A釋爲“禾”。王子楊先生將A與甲骨文及商代金文中的“禾”字進行比較,發現“禾”字“中間豎筆的頂端向左右斜出,斜出後又皆有向下傾垂的斜筆,以象成熟的禾穗之形”,而A“中間豎筆頂端左向彎曲,但並没有下垂的象禾穗之筆”,所以王先生認爲A不應釋爲“禾”,而應釋爲《説文》部之“”。(1)王子楊:《釋花東甲骨卜辭中的“”》,《古文字研究》第31輯,中華書局,2016年,第73—79頁。

甲骨、金文中有一類“休”字作:

王子楊先生將這類“休”字除去“人”旁之後的部分也釋爲“”。(5)同上注,第75—76頁。不難看出這類“休”字除去“人”旁之後的部分,與上述“”字及“”旁十分相似,王先生的這一意見顯然也是很合理的。(6)另外,甲骨文中還有一個字(《懷》640),季旭昇先生認爲該字右旁爲“”(參季旭昇:《説文新證》,藝文印書館,2014年,第510頁)。該字右旁與“”字比較相似,但頂部傾側部分不是太明顯,不知是不是“”字,録此備考。

花東卜辭中“木”字作爲偏旁出現了很多次,其形體相當穩定,上部兩斜筆相接,或上下四斜筆合併爲兩筆作“×”形,罕有例外。(8)《花東》28中的“”、181中的“新”、483中的从“”从“丁”之字(或即附加“丁”聲的“”字),所从“木”旁上部兩斜筆不相接,這是我們在花東卜辭中找到的僅有的幾例如此寫的“木”。有意思的是,這幾個字都从“辛”从“木”,與“新”字,即後世的“薪”字有密切關係,不知道“木”字這樣寫是不是有一定原因。下面我們略舉幾個從“木”之字:

花東卜辭的“禾”旁,大都有上述特點,少有例外。(10)《花東》371中有兩個“”字,其中一個所从“禾”的上部兩斜筆相接。這樣看來,“”字應象禾類植物之形。

不過有一點需要説明一下,象禾類植物之形的字與“木”字的上述形體差異,不是絶對的。在花東卜辭中存在個别的例外情況。而在花東卜辭之外的其他甲骨文中,這一區别雖還存在,但已不嚴格了。在稍晚的古文字中這一區别則消失殆盡,象禾類植物之形的字罕有寫作上部兩斜筆不相接的。不過也有個别的象禾類植物之形的字頑强地保留着上部兩斜筆不相接的特點,如上引西周早期師楷鼎銘文中“休”字所从的“”旁。

花東卜辭中的“稽”字由兩個偏旁構成,一個偏旁象一個人伸手極力夠及之形,另一個偏旁是“”。有意思的是,“”旁的頂端大多恰好處於另一個偏旁所从的手形附近,這一形體表達的似乎應該就是觸及、極力碰及之義。花東卜辭中的“休”字从“人”,从“”。巧的是,“休”字所从的“人”旁恰好處於“”旁傾側的頂部之下,這一形體表達的似乎應該就是蔭蔽之義。

“稽”與“休”的形體所要表達的含義是比較明顯的,但它們所選用的偏旁“”却不是太合情理,這是一對矛盾。不過,這一對矛盾爲我們進一步了解“”字提供了重要綫索。

我們知道,在古文字構形中有一種音義兼顧現象。劉釗先生對這類現象有很好的闡釋:

音義兼顧,是指聲符兼有表義或意符兼有表音的作用而言,這是早期文字的一個特點。從構形學的角度説,人們造字時對此不會刻意追求。在爲一個字確定音符時,恰好想到一個與這個字所記録的詞詞義相同或相近或有聯繫的字;在爲一個字確定意符時,恰好想到一個與這個字讀音相同或相近或有聯繫的字,這些都是可能的。(13)劉釗:《古文字構形學》,福建人民出版社,2006年,第90頁。

劉先生還舉有例子,如:

《説文》:“冃,小兒蠻夷頭衣也,從冂,二其飾也。”又:“冒,冡而前也,從冃從目。”

根據上述在表義方面有所犧牲的音義兼顧現象,我們不難想到上述“稽”“休”所从的“”旁,極有可能都是音義兼顧的,(15)前人多已意識到“”與“稽”語音關係密切(參丁福保:《説文解字詁林》,中華書局,1988年,第6375—6376、6381頁)。季旭昇先生則明確指出“稽”字所從的“”有聲符功能(參季旭昇:《説文新證》,第510頁)。因爲兼顧語音而犧牲了部分表義功能,所以才會有上文提到的表義上的矛盾之處。這樣理解,上述矛盾就解決了。這樣理解之後,就爲破解“”字的語音提供了一個重要支點,就是“”與“稽”“休”語音相近。

“稺”字表示尚未成熟的禾類植物,見諸古書。《説文》禾部:“稺,幼禾也。从禾,屖聲。”《詩經·小雅·大田》:“去其螟螣,及其蟊賊,無害我田稺。”《詩經·魯頌·閟宫》“稙稺菽麥”之“稺”,《釋文》引《韓詩》云:“幼稺也。”“稺”字在古書中又作“穉”“稚”等。(17)參丁福保:《説文解字詁林》,第7129—7130頁。

“稺”與“稽”在古書中都有與“由”聲字相通的例子。《尚書·舜典》“教胄子”之“胄”,《史記·五帝本紀》作“稺”。《尚書·盤庚中》“不其或稽”之“稽”,《漢石經》作“迪”。“胄”與“迪”都从“由”聲。

《花東》146

B所在的卜辭:

丙午卜:其敕火(20)“敕火”二字爲原整理者所釋(參中國社會科學院考古研究所編:《殷墟花園莊東地甲骨》,雲南人民出版社,2003年,第1628頁)。此釋讀未必正確,但爲行文方便,本處姑且從之。匄宁(賈)B馬。用。

弜(勿)匄。

丁未卜:叀卲乎(呼)匄宁(賈)B馬。

弜(勿)匄黑馬。用。

《花東》179

……于小B馬。

匄黑馬。

《花東》386

兩相對比,不難發現兩者的辭例的確十分相似。王先生從占卜時間、占卜内容兩方面,推斷《花東》146和179的卜辭是爲同一件事而卜,並進而認爲“馬”就是“B馬”,“”與B具有通用關係,甚至兩者也有可能爲一字之異體。(21)王子楊:《釋花東甲骨卜辭中的“”》,《古文字研究》第31輯,第77頁。這些意見大都是很合理的。

我們認爲王先生提出的前一種可能更爲合理,也就是説“B馬”應是合文,而不是一個字。首先,與“B馬”極有可能表示同一個意思的“馬”,出現了三次,均爲析書;其次,與“B馬”同見於一組卜辭,且語法地位相當的“黑馬”,也是析書;最後,《花東》386中的“B馬”甚爲緊湊,也算不上“B馬”是一個字的重要證據。甲骨文中的合文寫得十分緊湊的例子很常見,如“匚乙”合文作(《合》6132)。不過最值得注意的,還當數同樣見於花東卜辭的“又(右)馬”合文(《花東》431),該合文中“又”字的右部筆畫插入“馬”字表示前後肢的筆畫之間,與尤爲相似。

明確了B是一個獨立的字,下面我們來看看B的釋讀問題。

王子楊先生認爲B“於樹幹處添加的半圓形筆畫象木瘤之形,樹木樹齡太大或者因爲創傷都會長出碩大的木瘤”,整個字“象長有木瘤之木”,並將B釋爲古書中多表示木瘤之義的“瘣”。(23)同上注,第77—78頁。

我們認爲B應釋爲“私”。

古文字中的“私”字比較常見,作:

從上揭“私”字來看,其形體比較穩定。將B與上揭“私”字比較,很容易看出兩者的關係。B所从的“”旁演變爲上揭“私”字所从的“禾”旁。“”字後世罕用,類化爲與其形體相似的“禾”是很好理解的,如戰國文字中的“稽”字作(郭店簡《五行》簡33),(25)參荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》,文物出版社,1998年,第153頁“裘按”。所从“”旁已類化爲“禾”。B所从的半圓形構件,演變爲上揭“私”字所从的圓形構件。這種半圓形構件演變爲圓形構件的現象,在古文字中不乏其例,如古文字中的“厷”字本作(《合》10419),从半圓形構件,後演變爲(毛公鼎,《集成》2841),半圓形構件演變爲圓形構件;(26)參陳劍:《釋西周金文中的“厷”字》,《甲骨金文考釋論集》,綫裝書局,2007年,第234—242頁。古文字中的“或”字本作(《合》7693),也从半圓形構件,後演變爲(或方鼎,《集成》2133),半圓形構件也演變爲圓形構件。(27)參謝明文:《商代金文的整理與研究》,復旦大學博士學位論文(指導教師:裘錫圭教授),2012年,第664—679頁。

下面我們再探討一下“私”的本義。

《説文》禾部:“私,禾也。从禾,厶聲。北道名禾主人曰私主人。”《説文》説“私”是一種農作物的名字,但古今都没有一種叫做“私”的農作物,其訓釋可疑。之所以會有這種訓釋,當是因爲許慎已不知道“私”的本義是什麽了,見小篆“私”字从“禾”,就姑且以“禾”釋之了。至於“北道名禾主人曰私主人”,文辭怪異,歷來注家無善解,(30)參丁福保:《説文解字詁林》,第7136—7137,17074頁。恐文字有訛誤。

現在我們將B釋爲“私”,弄清楚了“私”的早期形體,再來探討“私”的本義就容易多了。

綜合考慮“私”字的語音及其形體,不難想到“私”字應是表示禾類植物莖稈的“稭”字的初文。

“稭”字表示禾類植物莖稈的意思,古書中多見。《説文》禾部:“稭,禾稾,去其皮,祭天以爲席也。”《玉篇》禾部:“稭,稾也。”《廣雅·釋草》:“稭,稾也。”《史記·封禪書》:“埽地而祭,席用葅稭,言其易遵也。”裴駰《集解》引應劭曰:“稭,禾稾也,去其皮以爲席。”

“稭”字在古書中又作“秸”“戛”“鞂”等。《尚書·禹貢》“三百里納秸服”,孔安國傳:“秸,藁也。”陸德明《釋文》:“秸,本或作稭。”《禹貢》之“秸”,《漢書·地理志上》引作“戛”,鄭玄注《禮記·禮器》引作“鞂”。

上古音“私”屬心母脂部,“稭”屬見母脂部。兩字韻部相同,聲母一屬心母,一屬見母,心母與見母關係密切,上文已有討論,大家可以參看。“私”與“稽”都从“”,而且所从之“”都兼表語音,兩者關係密切。“稭”从“皆”聲,“皆”聲字與“稽”古書中多有相通之例。《老子》第六十五章“知此兩者亦稽式”,陸德明《釋文》:“稽式,嚴、河上作楷式。”《莊子·大宗師》“狐不偕”之“偕”,《韓非子·説疑》作“稽”。

弄清楚了“私”字的演變脈絡,我們可以知道《説文》將“私”字分析爲从“禾”“厶”聲是有問題的。不過,六國文字中多見與“私”字通用的“厶”字,(32)參黄德寬主編:《古文字譜系疏證》,第122—124、3144—3145頁。這似乎證明《説文》對“私”字的分析有一定道理。其實,存在與“私”字通用的“厶”字,並不能證明《説文》的解説是合理的。根據上文的分析,“厶”字無疑是从“私”字中割裂出來的。古文字中這種將非表音構件從文字中割裂出來獨立使用的現象並不罕見,而且這種割裂出來的形體與其所從出之字往往可以通用,如古人常將“以”的表意構件“”割裂出來獨立使用,而且“”與“以”通用無别。(33)參裘錫圭:《甲骨文字考釋(續)》,《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,第179—184頁。

2017年4月初稿

2019年4月定稿

附記

本文蒙李家浩、涂白奎、王子楊等先生審閲指正,謹致謝忱!

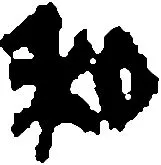

附圖(左圖是未成熟的穀子,右圖是成熟的穀子):