問鼎·貞

——從詞義演變考察晚商至東漢占卜概念的變化

[日] 高嶋謙一

(加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲學系)

一、引 言

本文的目標是考察“貞”的詞義從晚商(約公元前1230—公元前1050年)到漢代(約公元前200—公元200年)期間的演變。《説文解字》成書於公元100年左右,它對“貞”的詞義的界定爲:“貞,卜問也。”也就是説,“貞”是指通過灼燒出卜兆來進行詢問。學者們通常既用這個詞義來解釋《説文》時代的“貞”,也用它來理解晚商甲骨文以及 “Pan-Chinese” (泛漢語) 中的“貞”。但是,許慎根本不知道像甲骨文之類的古文字資料的存在,也無法了解“貞”在這些古文字資料中的用法。因此,人們不經分析而沿用許慎所定義的“貞”的詞義來解釋甲骨文中的“貞”,似乎是不妥當的。

在甲骨文中,“卜”用作動詞時是個不及物動詞。但在遠早於《説文》的傳世文獻中,它已經變成了一個及物動詞。甲骨文中使用“卜”的例子成千上萬,但後面跟賓語的例子却一個未見。下面的例 (1) 就可説明“卜”在甲骨文中作爲動詞的典型用法。還要指出的是,有些卜辭的序辭中只出現“卜”或“貞”,而當它們同時出現在一條卜辭的序辭中時,總是“卜”在前而“貞”在後。(1)我們認爲“貞”的意思是: 向甲骨的神靈提出命辭以求得到它的驗證,也就是得到甲骨神靈的准許。這樣理解“貞”的理由會在後文説明。後文第四部分會説明,它們的這一順序與占卜程序有關。下面列舉“卜”在甲骨文及幾種傳世文獻中具有代表性的例子:

(1) 丁巳卜,争貞: 乎取何芻。

《合集》113

{在丁巳[54](2)干支後面括號内的數字表示該干支在干支表内的順序。日灼兆,争貞測: [王]應該下令徵取 (或聚)何的芻 (或芻秣)。(3)本文引用卜辭或文獻的原文後,通常會用現代語言來表示我們的翻譯,這樣可使原文的内容更清楚,這種翻譯放在原文後的括號内。}

(2) 太保朝至于洛,卜宅。

《尚書·召誥》

(太保在早上到達洛並占卜此處用爲居處之地的適合性。)

(3) 卜爾百福;(4)關於例文 (3) 中 “卜” 字之義,《漢語大詞典》引毛傳 “卜,預也”,即 “賜予、給予” 之義。這是過於寬泛而與 “卜” 字本義相距太遠的解釋。其原來 “火灼龜甲” 之義已消失,而且其引申義 “預測、推測” 也没有了。所以,正如理雅格 (1872: 371) 和高本漢 (1950: 163) 解釋的那樣,我們將 “卜爾百福” 翻譯爲現代中文 “(神靈) 爲你占卜上百種福氣”。如幾如式, 既齊既稷,……

《詩經·小雅·楚茨》

([神靈] 爲你占卜上百種福氣;按照合適的數量和方式, 你帶來了齊和稷……)

(4) 臣卜其晝,未卜其夜。

《左傳·莊公二十二年》

[(您的臣子我)占卜過今天白天(飲酒之事),但還没占卜過今天夜晚(飲酒之事)。]

(5) 卜立君。

《周禮·春官·宗伯》

(占卜確立國君。)

(6) 卜葬其父。

《儀禮·士喪禮》

(占卜埋葬他父親。)

(7) 擇其毛而卜之。

《禮記·祭義》

(國君根據牛毛擇牛並占卜它們是否可用。)

在例 (1) 中,“卜”和“貞”搭配使用。但是,從例 (2) 至例 (7),只用“卜”就足够了。我們認爲,出現這種變化是有歷史原因的。

很多人指出“貞”和“正”有密切的關係。其實,它們是同根詞,從形態論的角度看,這比較可信,因爲“貞”的擬古音爲 *tre,其中的 *-r- 可釋爲具有使役功能的中綴 (蒲立本1973: 118),我們認爲,“正”的上古擬古音*te没有這個中綴,但“貞”的擬古音却有。在第五部分,我們將對“正”的功能與詞義做歷史分析。在這裏,我們把“貞” zhēn/*tre字的詞義解釋爲“使……被糾正”,因爲它用在命辭中的時候在深層結構有個施事,這個施事只能是甲骨的神靈。在典賓卜辭中之幾個占辭和較多的用辭裏,此神靈出現爲“黽 (=鼄)”這個名稱(如《合集》113809、6242、140、1168,都是第一期到第二早期,特别是典賓卜辭)。“貞”的意思就從“使……被甲骨的神靈糾正”變成了“提出命辭以求得神靈的驗證”。爲了讓翻譯簡潔,我們便把“貞”譯爲“貞測”,這大致上沿用了司禮儀 (1974: 25) 的觀點。

二、甲骨文中“卜”的本質

關於占卜,有兩種定義。其一,占卜是“通過超自然或魔幻手段來預測未來事件或揭示隱藏着的或模糊的事”(傅羅文2008: 403);其二,“占卜是在不確定的世界上對肯定性的探求”(馬思中2001: 55)。從這些定義來看,不管人們想解決什麽問題,占卜似乎都需要自然而不帶偏見的預言。假若占卜果真可以對所卜之事提供中性判斷的話,占卜本身就得是“光明正大的”。换言之,人們要探求的未來情形就得是公開、不受限制而自由的。占卜被視爲對肯定性的探求,那占卜也得爲完成這樣的探求提供公平的機會。

比如説,《合集》7768有一位貞人向甲骨神靈卜雨的刻辭:“今日其雨。”(恐怕今天可能會下雨。)這就是一條有心理預設的命辭,也就是説,這條命辭帶有情態方面的暗示。同版甲骨上還刻着與它相對的反命辭:“今日不雨。”(今天不會下雨吧。)這條反命辭後面跟着出現的是一條驗辭:“允不雨。”(的確没下雨。)從這條占卜資料我們可以窺見,那位貞人提出這條命辭之時,他的頭腦中應該是有這麽一種“預設”(presupposition),即他以及他的委託人(占卜主體)不想有雨。《合集》9950上刻有另一例與收成有關的對貞卜辭,正命辭是:“我受黍年。”(我們的黍將能豐收。)反命辭是:“我弗其受黍年。”(我們的黍恐怕不會豐收。)對於商這樣的一個農業社會來説,黍的收成極其重要,而這條反命辭從情態的角度看也是“受了感染”,傳遞了主語“我們”(指商王與商貴族集團)不願這種情況發生的心態。從向甲骨神靈提出這些命辭的貞人的角度看,商王及其代表的統治集團就是他的委託人,對於這些人,不可能不以他們的立場出發進行占卜。

就正反對貞卜辭而言,當我們可以知道其較完整的占卜情形並對此給予適當考慮時,我們就會發現,許多對貞命辭中都有一條命辭表達了貞人及其貞人組成員的清晰傾向。如果我們突出命辭中這種情態特徵的話,那麽,像《牛津英語詞典》(=OED) 中關於占卜的常見定義就不太合適。按照此詞典,占卜是“通過超自然或魔幻手段了解或發現未知或將來的事”(insight into or discovery of the unknown or the future by supernatural or magical means)。我們已經在上文提到,無論人想解決的問題是什麽,如果占卜要給他們提供公正的預測,無偏見的占卜在心理上就必須是中立的。但我們在這裏却可看出,與其説占卜是獲得對未知之事的“了解”或“發現”,倒不如説是一種“影響未來”的發話言行。假如有正當理由,貞人必定會藉助某些程序和技術來實現他的預設。

應該指出的是,没有偏見、目標未定而無所限制的命辭的基礎是那些的確需要用來占卜的“未知之事”,這樣的命辭並不是很多。我們看到的很多命辭都包含着希望獲得或避免的選項,這種現象暗示着貞人與其委託人按照他們的願望來塑造其所希冀未來的企圖。如此習俗與其説是占卜,不如説是魔術。(5)關於占卜和魔術的描述可参看柯思迪 (2012: 39,注121)。他提出兩者的特徵分别是,魔術是“控制事件的行爲”,而占卜是“創造預兆的一種手段”。這樣的描述雖简單,但對我們現在的目的來説已經足够了。

和新石器時代(約公元前3500年)的甲骨不同,商和主要出土於周原的西周早期甲骨在用以占卜之前都經過了包括修剪、鑽鑿、研磨拋光等一系列加工處理的步驟。之所以進行這些處理,主要是爲了得到“可控兆紋”(controllable cracks)。貞人之所以采用這些能製造可控兆紋的技術,是爲了確保占卜出的未來如其所願,也就是説未來應當會如何。因此,我們可以這樣認爲: 對甲骨做如此複雜而詳細的處理,是要滿足商代貞人及其委託人願望的需要。(6)侯彦峰(2013)聲稱他在一定程度上可以成功地控制卜兆(向上或向下)的方向。此事實在值得注意,因爲它看起來與人們使用無偏見而“不限定結果”的占卜的目的相抵觸。

“卜”的名詞用法(卜兆之義)與具體命辭相關。《合集》13399上刻有一條卜辭:“己亥卜,永貞: 翌庚子……”(在己亥[36]那天灼兆,貞人永貞測: 第二天庚子[37],我們將舉行涉及切割行爲的祭……)。這條命辭後面伴有一條占辭:“王占曰兹隹庚雨卜。”(國王預占後宣布: 這是一條在庚日下雨的卜兆。)該占辭後還刻有驗辭:“之夕雨。庚子。三嗇(=色)雲……既啟。”(這天晚上下了雨。在庚子那天,我們舉行了涉及切割行爲的祭。有三種顔色的雲彩……,完成之後,天氣變晴朗了。)這條驗辭有些字形難以釋讀。儘管如此,我們還是可以看出,己亥(36)那天晚上下了雨,涉及切割行爲的祭是在庚子(37)日舉行的。它的舉行是在天氣變晴朗之後(有一種觀點認爲祭在天氣好的時候舉行;這條卜辭可視爲支持這種觀點)。

卜兆與具體命辭和占辭相關是事出有因的。人們相信卜兆具有給生活在這個世界上的人帶來痛苦或幸福的能力,可以舉出許多證據來説明這種情況。例如,《屯南》1042上刻的這條卜辭:“其用兹卜,受祐。”(如果我們采用這條卜兆,我們將會得到祐助。)《合集》22592上也刻着:“壬午卜貞卜有祟, 在兹内有不諾。”(在壬午 [19] 日灼兆,貞人貞測: 這條卜兆預示即將出現災害;這條卜兆有顯示神靈不同意的迹象。)《合集》25016上也有一例:“[貞: ]兹卜用。一月。”(負責此卜的貞人貞測: 我們應該采用這條卜兆。我們是在一月舉行這次占卜的。)

我們在此舉出兩例占辭,它們都是以卜兆爲基礎而做出的。《合集》734上刻着:“王占曰吉, 勿殞[=死]。”[國王預占後宣布:“吉利(=這條卜兆顯示出吉利的迹象)!不要讓他死去!”]另一顯著例子見於《合集》809:“王 占曰吉,鼄,勿余害。”(國王預占後宣布: 這塊卜骨的神靈不要讓我有災害。)這兩條占辭的基礎很明顯都是卜兆,它們都能驅除惡運。《合集》734上與第一條占辭相對應的命辭是:“己巳卜貞奚不殞[=死]。”(己巳(6)日灼兆,貞人貞測: 奚將不會死。)

這些例子顯示,應該將命辭、占辭以及與它們相應的卜兆視爲一個整體在起作用,它們不僅僅對占卜的發話行爲産生影響,而且在一定程度上增强對卜兆效力的信心。它們體現了甲骨神靈的能力。有時候,他們的能力看起來可以持續很長時間。事實上,絶大多數命辭都記有具體日期,因爲貞人和預占者都是在希冀他們向神靈提出並預占的事在具體日期實現,而這又都與具體卜兆相關。在上一段,我們已經引用《合集》734、809兩片甲骨上所刻占辭的例子。《合集》13753也刻着一條包含具體日期及驗辭的好例子:“[甲]申卜貞……疾。旬二日[乙]未允。百日七旬[五?日]……寅亦疾。[乙未]夕丙申殞[=死]。”(在[甲]申[21]日灼兆,某貞人貞測:將會有不幸並患病。十二天後,在[乙]未(32)那天,果然遭遇不幸。一百七十[五?]天後,在[庚]寅[27]那天,再次患病。在[乙未](32)夜晚和[丙申](33)白晝相接之際,他死了。)我們的翻譯有幾處尚需進一步斟酌,但很明顯的一點是從第一條驗辭的日期乙未(32)與第二條驗辭的日期丙申(33)之間的時間跨度非常久。經過占卜,這個人被預測會有麻煩,而第一個結果是他的確遭遇到了不幸,第二個結果,也是他的結局,則是用他的死亡來彰顯他遇到的麻煩。在一百七十五天之後,與命辭相聯的卜兆被事實證明是正確的。這條卜兆能預示惡運並且很靈驗而有效力。郭沫若(1933: 169)説:“永無不應之卜矣。”他的話正説明了這一點。這是“卜”的本質的一個重要方面。

三、甲骨文中“正”zhēng /zhèng 的用法與詞義

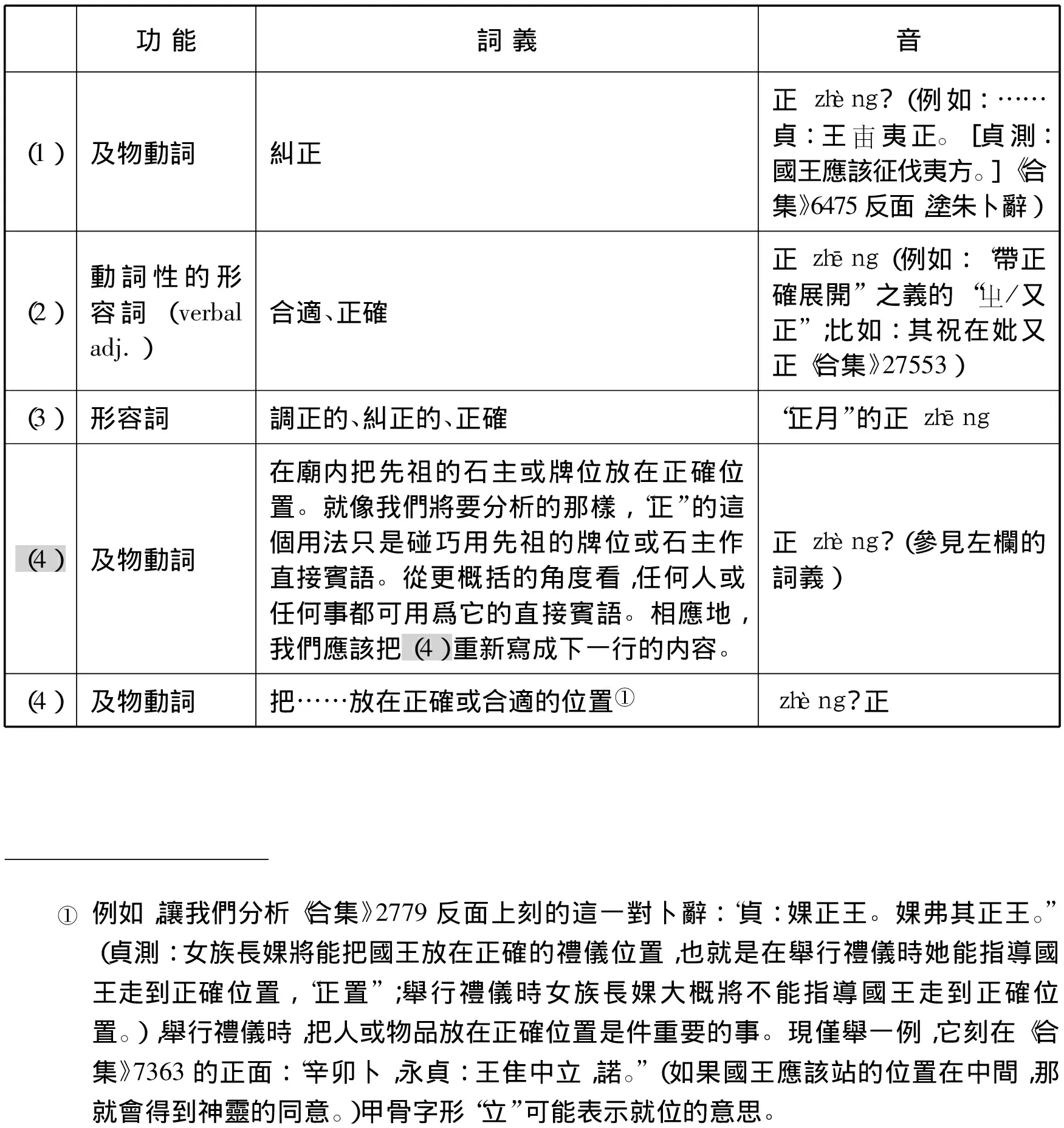

學者們還把“正zhèng(?)”定爲祭名,但它具體所指尚未確定。《合集》11484正面所刻的一組正反對貞就是:“貞: 正唐。弗其正唐。”(負責占卜的貞人貞測: 某某將能够把唐在禮儀中所處位置放正確。某某大概不能把唐在禮儀中所處位置放正確。)這裏的“唐”必定是指商朝的創立者大乙。在這類卜辭中會出現先祖名,如《合集》14315上所刻卜辭:“貞: 正祖乙。”這樣一來,我們就可以認定甲骨文中的“正”具有下列四項功能與詞義:

表一

我們將進而考察“正”的這些功能及詞義在甲骨文之後的語言中繼續使用的程度如何(第五部分),接下來,我們想通過追溯“卜”這個詞的歷史演變來仔細辨析占卜程序與占卜技術之間的關係。

四、占卜程序與占卜技術

前文第一部分已經提到,甲骨文的“卜”有兩種雖然不同但緊密相關的用法: (1) 意爲“卜兆”的名詞用法;(2) 指在甲骨上灼兆的不及物動詞的用法。現在,我們要討論這兩種用法與晚商及西周早期所用的占卜程序及占卜技術之間存在何種關係。

甲骨文卜的名詞用法大概還保留在《詩經》和《尚書》當中。在這些文獻中,“卜”還是有效力的,儘管比它在甲骨文中顯得比較間接一些。《詩經》的《文王有聲》有這樣的詩句:

考卜維王,宅是鎬京。維龜正之, 武王成之。

(查驗卜骨的是國王,他在鎬京居住。正是因爲龜的神靈爲此提供了正當理由,武王建成了這座都城。)

《尚書·召誥》中的例子是:

太保朝至於洛,卜宅。厥既得卜,則經營。

(太保在早上來到洛並占卜了它用爲居住地的適當性。他得到吉利並有效力的卜兆後就開始經營國事。)

時代比《召誥》晚的《左傳·文公十八年》中也有例子:

十八年,春,齊侯戒師期,而有疾。醫曰,不及秋,將死。公聞之,卜曰,尚無及期。惠伯令龜,卜楚丘占之,曰,齊侯不及期,非疾也。君亦不聞,令龜有咎。二月,丁丑,公薨。

(十八年的春天,齊侯正準備發動進攻,但他病了。他的醫生説,他將在秋季前死去。文公聽到這之後做了占卜説:“希望他在發動進攻之前就死吧。”惠伯向卜龜陳述命辭,卜人楚丘就卜兆預占説:“齊侯將在發動進攻前死去,可是並非由於疾病而死。國君您也聽不到齊侯死的消息了。致告龜甲的人有灾禍。”在文公向卜龜命其黽(=鼄)的時候,發現灾難將降臨到他身上。在二月丁丑那天,文公死了。)

值得指明的是,在第二個例子中,“卜宅”的“卜”後緊跟着一個名詞,這是個新發展,是由於當時關於“卜”的觀念有了變化而産生的。“卜”的意思從“甲骨上灼兆”演變成了“占卜或預測”,由此觸發了其動詞配價增加的過程,進而産生了及物動詞的用法。商代甲骨文卜辭中盛行的格式在程序上簡化了,取而代之的是“某人占卜某事或人的未來”的用法。“卜”的這些用法在周代語言中都很明顯,却不見於商代語言。而幾種古漢語文獻中類似“命辭”或“占辭”的語句中,我們再也未見表“灼兆”義的“卜”與表“向甲骨神靈提出命辭以求驗證的”義的“貞”搭配使用的情況。甲骨文中隨處可見的“卜+貞”格式在這些傳世文獻中完全消失不見了。(8)關於“卜”和“貞”的搭配格式,吉德煒(1978: 196—197, 表 7)總共列出了17種。但是,尚未有一個將兩者倒置的例子,即甲骨文中未見“貞+卜”的例子。表面上看,卜辭中有些 “貞+卜” 的例子,比如《合集》4829、13003、13004、16953、17144、19462、20302和其他幾例。但進一步分析,這些例子可分爲兩類: 第一類,有些例子可能是誤刻;第二類,“貞”和“卜”不屬於同一組構成分。

占卜程序與占卜技術的確是有所區别的。前者旨在實現一個目標,而後者則意在便於加快目標的實現。就占卜程序而論,在甲骨上灼兆跟命辭的驗證或對未來的預占明顯不同。然而,如前文所述,在早期周,“卜”的觀念從灼兆演變成了占卜或預占未來,這種語義引申演變的結果就是那種區别不再那麽清晰了。事實上,我們可以説,商代在甲骨上灼兆是一種官方性行爲而周代的占卜或預占未來是普遍性的。這種分析雖很難舉證,但是我想它相當正確地描述了商代和周代的占卜性質的差異。

不僅如此,占卜程序的簡化將牽涉到兩種重要的形而上的探求,即疑惑和祈求。從語言學的角度來分析,前者的表現就是疑問式,也就是説疑慮、不確定或困惑所造成的探求行爲;後者的表現則是祈願式,也就是説願望、希望或理想所造成的祈求行爲。如果舉兩個典型例子的話,我們可以考慮《左傳·桓公十一年》中的一段話:

“師克在和,不在衆。商周之不敵,君之所聞也。成軍以出,又何濟焉?”莫敖曰:“卜之。”對曰:“卜以決疑,不疑何卜?”

(“一支軍隊取勝靠它的和諧,不是靠它的數量。您已經聽到商和周軍隊的數量是多麽懸殊。我們率領一支完整的軍隊出征,你爲什麽還想多要軍隊呢?”

[出征的將軍] 莫敖説:“讓我們占卜此事吧。”[鬥廉] 回答説:“占卜是爲了解決疑難。我們對此事没什麽疑惑,爲什麽要占卜呢?”)

我們還可以考慮《詩經·天保》裏的這首詩:

吉蠲爲饎, 是用孝享。禴祠烝嘗於公先王。君曰卜爾萬壽無疆。

(我們的祭祀酒食吉祥而完美,我們在夏、秋、冬和春季向我們的先公先王奉獻這些酒食以表孝順。我們的君主説: “我爲你們占卜上萬壽無疆!”)

這就是一種有預見的祈求。

關於占卜的本質包含着疑問性這個問題,《左傳》中這條“卜以決疑,不疑何卜”的説法及《説文》所謂“貞卜問也”的定義都很有啟示性。這些説法都不適合用來理解甲骨文資料,因爲有時代錯誤之嫌。但是,通過這些證據,我們得知《左傳》中那句引文問世(晚於公元前701年),以及許慎編著字典時(約公元100年)“占卜”具有疑問性本質。至於占卜本質包含的祈求性,可以用周語言中“尚”這個詞來體現。《説文》對“尚”的定義是“庶幾也”。周代文獻中有許多證明該詞義的例子,因此,《説文》關於“尚”的定義是可以接受的。《詩經》、《尚書》、《左傳》和其他周代文獻中有許多證明這種詞義的例子,因此,《説文》關於尚的定義是可以接受的。

《周禮》中對占卜技術有所描述,而《周禮》據稱真實記載了周的習俗,但是它通常不可靠,而且對占卜技術的描述常常並不清楚(參考田中 1971: 18)。儘管人們也對它的成書年代存有嚴重懷疑,但那些描述還是不能被忽略的。

“卜”在《周禮》中共計出現27次。用爲名詞時,它指的是骨卜(參見後文),而我們提出的它在甲骨文中的詞義是具有潜在效力大的“卜兆”的意思,兩者顯然不同。作爲名詞,它也可指卜人(這樣的詞義和用法也見於前面《左傳·文公十八年》的引文),這樣的例子共有兩個,兩例都是官職名稱“大卜”,而另一例“大卜”則是指重大占卜的意思。這些用法都不見於甲骨文。

“卜”用作動詞時,有5例用爲不及物動詞,我們從《周禮·春官·宗伯》舉出兩個典型例子:“凡卜,以明火爇燋。”(舉行骨卜時用明火灼燒。)“凡國之大事,先筮而後卜。”(事關國家重要事情時,負責筮草的筮人先用筮草占卜,然後卜人用龜占卜。)這些都讓人想起甲骨文中“卜”的用法。然而,它通常用作及物動詞,意指“X占卜Y”,就跟它在第一部分第(5)例中的用法與詞義一樣。

根據以上資料判斷,《周禮》所載似乎反映了古代傳統的面貌。這一點可以從《周禮》中占卜術語“貞”的用法得到證實,儘管它在《周禮》中僅出現5次。我們提出的觀點是,在甲骨文中,“貞”的意思是提出命辭以得到神靈的驗證以至批准。在那5個使用貞的例子中,兩例的句法與它在甲骨文中的句法一樣。這兩個例子都見於《周禮·春官·宗伯》,例一是:“國大遷,大師,則貞龜。”(國家決定國都大遷和任命大師時,大卜就用龜來驗證這些事。)例二是:“季冬,陳玉以貞來歲之媺惡。”(季節到了冬季,天府陳列寶玉來驗證來年的好壞。)值得特别强調的是,儘管表示灼兆的卜與意指提出命辭以得到神靈准許的貞没有搭配使用,但《周禮》至少把這兩個詞區分清楚了,例見《周禮·春官·宗伯》:“凡國大貞,卜立君,卜大封,則視高作龜。大祭祀,則視高命龜。”(國家需要准許或驗證確立國君和軍禮時,大卜就向上直視他的上司並準備好占卜使用的龜。舉行重大祭祀時,他就向上直視他的上司並向龜的神靈提出命辭。)

除了《周禮》以外,《儀禮》也被認爲是周晚代文獻,這樣的觀點當然也讓人起疑(參考池田末利 1974-76: 5.527-39)。儘管這樣,我們還是查核了《儀禮》,結果發現,卜在這部文獻中總共使用了20次,其用法與它在《周禮》中的用法大體類似。值得注意的是,“貞”這個詞在《儀禮》中一次也未使用過,而且,“卜”的不及物用法消失了。我們查看了此文獻中那些與占卜技術有關的章節。《士喪禮》這一篇詳細描述在士的葬禮上如何在龜上灼燒出卜兆,這個過程涉及8類人員: 一個卜人、族長、宗人、三個占者、主人、主婦、蒞卜(主持儀式的人)和衆位賓客。這些全未見於甲骨文。

最後,讓我們考查一下《禮記》。《禮記》的準確成書年代難以確定,但一般都認爲在先秦的約公元前3世紀到漢朝的約公元24年之間。

在這部文獻中,“卜”總計出現39次。我們發現,卜的用法與它在《周禮》和《儀禮》中的用法一樣。也就是説,用作名詞時指占卜。用爲及物動詞時,是進行占卜的意思,意爲占卜什麽的未來。

至於“貞”,它在《禮記》中出現了5次,没有一例表達它在甲骨文的意思,即提出命辭以得到神靈的驗證以至准許。它通常用爲形容詞,意思爲正確。理雅格(1885: 1.181)把貞翻譯成忠誠。在另一例中,它用爲名詞,理雅格(1885: 1.353)把它譯爲正確性。這樣的話,蒲立本(1973: 118)認爲擬古音中的*-r-具有使役性功能的觀點在這裏就不適用了,“zhēn /*tre貞”也就幾乎成了表示正確之意的“zhēng /*te正”的同義詞。事實上,對東漢時“貞”和“正”的擬古音分别是和(參見許思萊2009: 138)。假如東漢人就像我們設想的那樣覺得這兩個詞不一樣,那麽,“貞”和“正”幾乎變成了同義詞的觀點就必定是正確的。這很清楚地體現在鄭玄(127—200)的注中:“問事之正曰貞。”(詢問一件事的正確性就叫貞。)

五、“zhēng /zhèng正”在幾部傳世文獻中的用法及詞義

本小節説明已發現的“正”在《詩經》、《尚書》、《左傳》和三禮(即《周禮》、《儀禮》、《禮記》)中的用法及詞義。這些文獻提供了一些關於“正”在西周晚期到漢代之間的詞匯史資料。

在《詩經》中,使用“正”的例子總共22個。表1所列“正”的第一種用法是及物動詞,意爲糾正。這類例子最常見,共有9例。例如,《玄鳥》:

古帝命武湯正域彼四方。

(古時候上帝任命威武的湯去矯正並界定四方諸國的邊界。)

另一例雖然與戰争無關,但很有趣:“維龜正之。”(是龜糾正了國王居住鎬京一事,换言之,是龜使國王居於鎬京這件事合理化。)在甲骨文中,這句話將被表述爲“*隹鼄貞之”。但對商人來説,這也許是不言自明。我們的假定是,作爲及物動詞,糾正這種詞義的賓語並非一定是敵人。

關於“正”的第二和第三種用法,我們各找到了3個例子,但没發現第四種用法的例子。這樣的話,22例中有15例的用法是從甲骨文延續到《詩經》的,占68%。其餘例子中,多數用爲名詞,指官員或政(=政府),它在表示這兩種意義時都讀去聲。(9)這種現象跟去聲派生的時期有關——從漢語歷史形態論上看非常是有意義的。它具體指官員還是政府看起來可能有點難以分辨,因爲這取決於它是指施政這種行爲還是施政者的選擇。

現在就讓我們來分析一下見於《詩經·正月》中的一個例子:“今兹之正,胡然厲矣。”(現在的這個官員 /政府,他 /它多麽殘酷!)理雅格(1885: 318)選擇了後者,而高本漢(1950: 136)選擇了前者。據統計,《詩經》中“政”全是政府的意思,共有9例(毛詩第40篇中2例,第191、193、195、241、256、260和304篇中各1例);在《尚書》中,“政”共有17例,如果不是所有例子都表示政府的意思,多數都表示這個意思。這個事實多少支持高本漢的解釋。

在《詩經》的22個例子當中,至少有4例的意思是指酋長、官員,這是理雅格、高本漢和其他學者的共識。我們在此列舉3個清楚的例子: 《詩經·雨無正》“正大夫離居, 莫知我勩”(那些官員和要人都離開了他們的居所,没人知道我的辛勞)。《詩經·雲漢》“群公先正, 則不我助”(很多公和以前的統治者都不幫助我)。《詩經·雲漢》“鞫哉庶正, 疚哉冢宰”(各部門的官長的確都疲憊了而冢宰也很憂慮)。如果區分正與政的基礎是,前者爲施政人而後者爲施政機關,這些例子就得到了合理的解釋,因爲它們指稱的都是人而不是機關。

《尚書》中“正”的使用情況則略有不同。只統計今文28篇的話,共有39例。其中,表1中的第一種用法及詞義最常見,有12例,占31%。我們發現,39例中有20例的用法是不見於表1的新用法,占51%。在這20例中,意爲官長的用法最常見,例如,《洪範》中的例子是“凡厥正人, 既富方榖, ……”(所有的官長和人都得到酬勞並變得富裕)。又如,《酒誥》中的例子“庶士, 有正, 越庶伯, 君子, 其爾典聽朕教”(你們所有的士人、良好的主要官員和你們所有的首領及君子們,希望你們尊敬地聽我教導),等等。

《尚書》中還保留着它在甲骨文中與戰争有關的老用法,如《微子》篇中的“正四方”(糾正四方)和《湯誓》中的“正夏”(糾正夏)。但是,這樣的用法增加了一項道德方面的色彩,我們尚未看到它在甲骨文中的這種用法中包含這種道德色彩。相關例子有,《高宗肜日》中的“正厥德”(上天已經命令人們改正他們自己的道德),以及“祖己曰:‘惟先格王,正厥事。’乃訓于王,曰……。”(祖己説: 我們要做的是挺身而出,接觸國王以糾正他做的事。)人們也許可以説這是種新用法,但它屬於“糾正”的語義場。

另一種例子最多見的“正”的用法(8例)可以從語義方面預測是“確定”,見於“正仲夏、秋、冬”(確定仲夏、仲秋、仲冬)。例如,《堯典》有這樣的話: “日永,星火,以正仲夏。”(白天最長,星是火星,他由此而定仲夏。)從表層看,“正仲夏”與“正月”(調正性的月份)一樣,兩者都是形名結構。這顯示表示確定之意的動詞“正”與表示調整性的形容詞“正”具有相關性。明確“正+N”究竟是動賓結構還是名詞短語就是語法的作用。

以上勾勒出的《尚書》中“正”的用法變化的大趨勢延續到了《左傳》。《左傳》有255個例子。這些例子中,有的與表1中列舉的“正”在甲骨文中的四種用法與詞義具有重要的相關性。關於表示糾正之意的第一種用法,我們在《左傳》中發現17例,這裏僅舉2例,像桓公二年的“政以正民”(政府用來調正人);文公六年的“閏以正時”(閏月用來調正時間)。在前一個例子中,政(政府)和正(調正)的區分很清楚。我們全面查看了這部文獻中224個關於政的例子以核對這樣的區别是否見於全書。我們的看法是,正像上文討論《詩經》與《尚書》時説明的那樣,《左傳》全書也對“政”與“正”做了區分。

“正”的第二種用法是用爲意指恰切、正確之義的形容詞。關於這種用法,我們確定了30例。例如,隱公十年的“可謂正矣”(他可以説是正直了)和隱公十一年的“我周之卜正也”(我們周人骨卜是恰當的)。還有其他例子,不再多舉。要指出的是,“諸侯朝正於王”中的“正”的意思是以表示糾正之意的動詞用法發展來的,因爲它在此例中是被動用法。我們無法用其意指合適的形容詞用法來解釋這樣的被動句。至於第三種用法,也就是像在“正月”這種詞語中,用爲表示調正性的意思的形容詞,在統計到50例時就不再繼續了(總數肯定超過100)。關於它的第四種用法,即用爲意“把……放在正確 /合適位置”的動詞,我們一例也没找到。

在《周禮》中,“正”共有126例。我們還是以這個詞在甲骨文中的那四種用法與詞義作爲標準來加以比較。關於第一種,作爲表示糾正的及物動詞,我們發現大約有半數例子都屬此類。但是,可歸爲這種用法的例子是用來指糾正政府官吏和禮儀或官府之事的情形。例如,《天官·冢宰》的“正百官”(太宰的工作是糾正百官,這也許是正確地任命百官的意思)和“正内人之禮事”(内小臣糾正宫内女僕的禮儀之事)以及《地官·司徒》的“正田役”(鼓人讓服役之人整齊有序)。

關於第二種用法,大約有10例,“正”用爲表示合適、正確之意的形容詞。我們在此僅舉兩例: 《春官·宗伯》中的“一曰正夢,二曰噩夢,三曰……”(一種被稱爲好夢,另一種被稱爲惡夢,……)和《地官·司徒》中出現的“其有不正則國有常刑”(如果有什麽不法之事,國家有處理它的刑法)。至於第三種用法,即作爲意爲調正性的形容詞,“正月”(第一個月)是最常見的例子,有8個。作爲意指“把……放在正確或合適位置”的及物動詞是第四種用法,我們列舉兩個明確無疑的例子: 《夏官·司馬》的“王視朝則前正位而退位”(國王上朝聽政時,他先到正確的位置,然後再離開那個位置)和“王視燕朝,則正位,掌擯相”(國王在寢宫聽政時,他到正確的位置指導擯相)。

其餘的例子有14例,“正”的這些用法都未見於甲骨文。多數例子用來表示政府部門的官長,比如,《天官·冢宰》中的“宫正”(宫殿侍從的官長)、“酒正”(釀酒部門的官長)和《夏官·司馬》中的“射正”(射手的官長)等等。我們甚至發現,“正月”就像“正日”一樣也是官稱,儘管是他們中的哪類官長並不清楚。在此列舉《天官·冢宰》中一個這樣的例子:“月終則令正月要;旬終則令正日成。”(在一個月的月尾,冢宰命令正月定好它的職責;在一旬的末尾,他命令正日定好它。)

我們還瀏覽了關於“政”的137例,其中有66例是政令的意思。《周禮》把“政”和“正”區分得相當清楚: 前者指統治之行事,即政府機構;後者指統治者,即人。這種情形與《詩經》、《尚書》和《左傳》相同。看起來,到了《周禮》一書的年代,“政”與“正”在詞匯上的區别就確定了。然而,我們接下來會分析的《儀禮》中的相關例子却與這種歷史演變趨勢相抵觸。《儀禮》中僅見2例“政”,而且,這個詞不是指“政府”,而是指一種官員,例如《大射》中的“大史俟於所設中之西, 東面以聽政”(大史在所布置場地的西邊等候並面向東處理政事)。

現在我們分析《儀禮》中“正”的使用情況。在這部文獻中,共有164例“正”。相較而言,《儀禮》中“正”的情況與我們從《詩經》、《尚書》、《左傳》和《周禮》中看到的大趨勢不一致。表1中所列“正”的第一到第四種用法的使用頻率在減弱,大致從70%減至50%。可是,在《儀禮》中,我們僅能確認第一種用法有7例,第二種用法多達18例,第三種用法一例未見,甚至没見“正月”(調正性的月份),而“正月”正是“形容詞+N”的典型例子。關於第四種用法,即用作意爲“把……放在正確位置”的及物動詞,我們找到2例。例如,《既夕禮》中的“衆主人東即位。(10)如果用甲骨文來寫這句話的話,“位”就應該寫成“立”,字面意思爲站立。但是,如果把它解釋爲立,那也會與後世文獻中的意思有别。正柩於兩楹間,用夷床”(所有的主人都走到東邊正確的位置,也就是合適的位置,用合適的方式把靈柩放在廳堂的主要柱子之間,把它放在棺架上)。此例也許可以説明《儀禮》的本質,也就是説其内容主要是以禮節、禮貌、儀禮爲中心。

像《尚書》、《左傳》和《周禮》那樣,《儀禮》中有大量的“正”用爲名詞的例子,意指官長、監管者、主人。數量最多的是一個名詞短語“司正”(行政部門的官長;宴會主管),出現50多次。還有其他名詞短語,像“樂正”(音樂主管)、“射正”(射手隊首領)等等。樂正,包括“小樂正”(音樂小主管)在内,有23例;射正,包括“大射正”和“小射正”,有17例。合計這些名詞短語,其數量占“正”用爲名詞例子的三分之二强。這種不平衡的分布情況,再加上第一種用法的用例較少而第二種用法的例子較多,人們據此可以把它與甲骨文及其他文獻比較,從而對它的本質有些了解。但是,在164例中,正作爲名詞的情況占三分之二强,其數量如此之大將使統計數字失去意義。

最後,我們來看一下《禮記》。《禮記》中關於“正”的例子共有138個。我們還是利用表1中列明的那四種“正”的用法及詞義來幫助我們做比較分析。首先,值得注意的是,“正”在這部文獻中的情況與我們在《詩經》、《尚書》、《左傳》與《周禮》中看到的大趨勢相合了。在《禮記》中,表1所列之第一到第四種用法及詞義的出現頻率增加到了大約70%,而主要指“官長、主人、監管者”的名詞用法的使用頻率則降至30%左右。這與《詩經》中新用法的增加程度是一致的。正如前文已經指出的那樣,“正”的這種用法未見於甲骨文。因此,假如只是把甲骨文與《禮記》加以比較,就可以把它放在和《詩經》一樣的位置。當然,甲骨文與《禮記》之間存在着巨大的時間和其性質差距,它們的本質也有很大的區别;事實上,甲骨文與《詩經》和其他古文獻之間也存在這樣的現象。

要了解“正”在《禮記》中的實際使用情況,我們首先必須排除這部文獻中所引其他文獻中關於“正”的資料,不管這些引文中“正”的用法屬哪種情況。共有8條這樣的引文: 6條引自《詩經》,2條引自《尚書》,具體引文的細節在此略過。就《禮記》本身中“正”的使用情況而言,第三種用法,即義爲正確的形容詞的例子最常見,接近70例。我們列舉2例: 《樂記》“正直而静, 廉而謙者宜歌風”(那些既得體、誠實、文静又有洞察力而謙和的人都適合於唱國風),《文王世子》“庶子之正於公族者, 教之以孝弟睦友子愛, 明父子之義, 長幼之序”(政府官員都是正確的,也就是説,他們在王室與公族成員前表現的方式應該是把孝道、兄弟的責任、和睦與友誼關愛教誨給他們,從而説明父子之間應該盛行的道義和長幼之間應該遵從的秩序)。

出現頻率次高的是“正”的第一種用法,即意爲糾正的及物動詞,據我們統計,有30多例。其中大多數例子與征伐性的軍事行動無關,這一點和我們觀察到的它在甲骨文中的用法不同。從這些例子中這個及物動詞所帶賓語可以得知,這些例子都與道德、禮儀以及政府 /政治之事相關。比如,《禮運》篇裏有兩個例子,其一是“…… 四者, 君以正用之, 故君者立於無過之地也”[……至於(政府、禮儀、大地和人類)這四種機構或“能動性”,國君由此糾正它們,也就是讓它們井然有序,並且利用它們,因此,他就身處不會有過錯之地],其二是“禮行於祖廟而孝慈服焉;禮行於五祀而正法則焉”(如果人能持續參加在祖廟舉行的禮儀,那麽孝慈之道將得到恰當地實行;如果人能持續參加與家庭有關的五種禮儀,那麽生活的法則就由此將得到糾正,也就是被正確地展示出來)。

用爲“調正性的”意的形容詞是第三種用法。關於這種用法,我們僅發現1例,就是“正月”。我們在甲骨文、《詩經》、《左傳》和《周禮》中已經遇到這個詞語,但是除了它可能在甲骨文時代具有曆法上的重要性之外,它在文獻中並没有曆法上的意義。這是因爲在《詩經》、《左傳》和《周禮》中“正月”和“一月”毫無語義差别。《禮記·雜記下》中有這麽一個例子:“正月日至,可以有事於上帝;七月日至,可有事於祖”(如果在第一個月内冬至,我們可以祭祀上帝,在第七個月内的夏至,我們可以在我們先祖的廟内祭祀)。

至於“正”的第四種用法,也就是“正”用作意爲“把……放在正確 /合適位置”的及物動詞,我們在《禮記》中發現5例,《喪大記》中就有一個例子:“既正尸, 子坐于東方, 卿大夫父兄子姓立于東方, ……”(他們把一個君主的屍體放在正確位置時,他兒子坐在東方,他的卿士、官員、叔伯、兄長、兒子和全家人都站在東方……)。

我們已經看到,表示“官長、監管者、主人”之義的名詞用法在《詩經》與《尚書》中開始出現,並在《左傳》、《周禮》、《儀禮》和《禮記》中延續出現。

綜上所論,我們通過追溯“正”在這六種文獻中的歷史演變並没發現意料之外的情況。我們確認它在甲骨文中的用法與詞義都不同程度地在這些文獻中得到體現。如果確實如此,自然要得出這樣的結論: 它在這些文獻中的用法都是從此詞四個基本意思發展而來的結果,四個基本意思爲“糾正”、“合適、正確”、“調正性的”和“把……放在正確 /合適的位置”。這些基本意思都屬同一語義場 (semantic field),它們所在的句法和語用環境決定哪種意思最適合哪個具體例子。我們也指出,“正”在這些文獻中的使用情況各有不同,但這是因爲各文獻的不同本質所致。從某種程度上説,我們好像是在做把蘋果和桔子加以比較的事情,但是,我們似乎可以比較公允地説,“正”的基本的詞源意義是“糾正;合適”,而不是像藤堂(1965: 465)或許思萊(2007: 612)所建議的“徑直走向”。

六、結 論

從晚商、早周到接近三禮的成書年代之期間,火灼甲骨來占卜所使用的技術看來經歷了由複雜到簡單的演變。從程序看,在甲骨文中,不及物的“卜”(灼兆)與“貞”(向卜骨神靈提出命辭以得到驗證,也就是得到許可)是區分開的。我們注意到甲骨文中隨處可見的“卜+貞”格式消失不見了。這種現象可以認爲是基於從商到早周期間“卜”和“貞”深層觀念上的變化在占卜語言中的反映。那種格式持續減少,在《周禮》中僅能分辨出一些殘留,而在《儀禮》和《禮記》中就完全不見了。最晚到東漢(25—220)時期,“貞”已經不再表示“向甲骨的神靈驗證命辭以求得許可”的意思,而變成了“通過占卜而詢問”的意思。這是占卜程序和技術簡化後的疑問效驗,另一種效驗是祈求。

我們也對占卜之前甲骨的處理進行了一些説明。我們認爲,那些處理是爲了便於灼骨見兆,這也爲“控制卜兆”鋪平了道路。我們還着重分析了甲骨文中占卜術語的用法規律,“卜”既可用作意指“卜兆”的名詞,也可用作意爲“灼出卜兆”的不及物動詞;而“貞”的意思則是提出命辭以得到甲骨神靈的驗證。這種分析的目的是考察它們能否對我們理解火灼甲骨的占卜程序有所揭示。

我們把占卜中控制卜兆這個相當不尋常的現象提出來加以討論,目的在於表明,需要從“卜”和“貞”作爲兩種不同的行爲的角度來考慮。從晚商到早周,“卜”的配價增加了兩價或三價,相應地,也産生了認知方面的一個變化。由此導致的結論是在這個轉變時期,對占卜的深層觀念必定也發生了變化。在商代,“卜”指在甲骨上灼兆,這個行爲的官僚性强於超越性,而在周朝,“卜”是占卜或預卜未來,其超越性强過官僚性。到了東漢,“貞”已經不再是“向甲骨的神靈驗證命辭”的意思,其詞義已經是“通過灼兆而詢問”。

最後,我們把注意力轉到了“正”。在甲骨文、《詩經》、《尚書》、《左傳》、《周禮》、《儀禮》和《禮記》中,它和“貞”是同源詞。在甲骨文中,這兩個詞語的區分很清楚,但到了《詩經》,這種區分變模糊了,在《尚書》中已經不明顯了。有一種假設認爲,“正”的讀音中插入了中綴*-r-就成了“貞”。若果真如此,它也僅適用於甲骨文所代表的語言。

參考文獻

馬思中 (Fiskesjö, Magnus) 2001

《從血漬遍布的田野升起: 中國商代的王室狩獵及國家的形成》,《遠東文物博物館館刊》第73期,頁49—191。“Rising from Blood-stained Fields: Royal Hunting and State Formation in Shang China,”BulletinoftheMuseumofFarEasternAntiquities, 73, pp. 49-191.

傅羅文 (Flad, Rowan K.) 2008

《占卜與權力: 從多區域的視角看中國古代占卜的發展》,《當代人類學》第49期第3册,頁403—37。“Divination and Power: A Multi-regional View of the Development of Oracle-Bone Divination in Early China,”CurrentAnthropology, 49 (3), pp. 403-37.

郭沫若1933

《卜辭通纂》。京都: 朋友書店1977年重印本。

《合集》

《甲骨文合集》的簡稱,13卷,郭沫若主編,胡厚宣總編輯。北京: 中華書局1978—1982年版。

《漢語大詞典》

漢語大詞典2.0版光碟版. 香港: 商務印書館 (香港) 有限公司。

侯彦峰2013

《安陽殷墟動物考古研究揭開晚商甲骨占卜之謎》,新華網2013年5月13日電(記者桂娟、方棟)。下列網站目前可查:

http: / /news.hexun.com /2013-05-13 /154052446.html.

http: / /www.kaogu.cn /cn /kaoguyuandi /kaogusuibi /2013 /1025 /35463.html.

高本漢 (Karlgren, Bernhard)

1950: 《詩經》,據《遠東文物博物館館刊》第14(1942)、16(1944)和18(1946)期重印。TheBookofOdes. Reprinted from theBMFEA, Nos. 14 (1942), 16 (1944), and 18 (1946).

1950a: 《尚書》,據《遠東文物博物館館刊》第22期膠印。TheBookofDocuments. Reprinted in offset from theBMFEA, No. 22.

GSR: 《漢文典》,據《遠東文物博物館館刊》第29期膠印, 1957。Printed in off set from theBMFEA, No. 29 (1957).

池田末利 (Ikeda Suetoshi) 1974—76

Yakuchū 譯注:Girai儀禮, 5 Vols. Tokyo: Tōkai daigaku shuppankai 東海大學出版會。

吉德煒 (Keightley, David N.) 1978

《商史史料: 中國青銅時代的甲骨文》。伯克萊: 加州大學出版社。SourcesofShangHistory:TheOracle-BoneInscriptionsofBronzeAgeChina. Berkeley: University of California Press.

柯思迪 (Kory, Stephan N.) 2012

《從灼兆到猜測: 漢和中國中古時期典型而常見的預測及宗教習俗——火灼甲骨占卜術》,博士論文。布盧明頓: 印第安納大學。Cracking to Divine: Pyro-plastromancy as an Archetypal and Common Mantic and Religious Practice in Han and Medieval China. Ph.D. dissertation. Bloomington: Indiana University.

理雅格(Legge, James)

1885: 《禮記》2卷。理雅格譯。紐約: 大學圖書公司。LiChi:BookofRites,AnEncyclopediaofAncientCeremonialUsages,ReligiousCreeds,andSocialInstitutions. 2 Vols. Translated by James Legge. Edited with Introduction and Study Guide by Ch’u Chai and Winberg Chai. New York: University Books, Inc.

1872: 《中國經典》卷四,《詩經》,原版於倫敦出版,重印於臺北: 文星書店1966年版。TheChineseClassics, Volume 4:TheSheKing. Original ed. published in London. Reprinted in Taipei: Wénxīng shūdiàn 文星書店, 1966.

1872a: 《中國經典》卷三,《書經》,原版於倫敦出版,重印於臺北: 文星書店1966年版。TheChineseClassics, Volume 3:TheShooKing. Original ed. published in London. Reprinted in Taipei: Wénxīng shūdiàn 文星書店, 1966.

OED: 《牛津英語詞典》,第二版(光盤版)。牛津: 牛津大學出版社2002年版。OxfordEnglishDictionary.2nded. (CD ROM version) Oxford: Oxford University Press, 2002.

蒲立本 (Pulleyblank, E.G.) 1973

《漢語詞族的一些新假設》,《中國語言學報》第1卷第1期,頁111—125。“Some New Hypotheses Concerning Word Families in Chinese,”JournalofChineseLinguistics, 1(1), pp. 111-25.

許思萊 (Schuessler, Axel)

2007: 《ABC古漢語詞源詞典》。檀香山: 夏威夷大學出版社。ABCEtymologicalDictionaryofOldChinese. Honolulu: University of Hawaii Press.

2009: 《簡明古漢語和後漢語言》。檀香山: 夏威夷大學出版社。MinimalOldChineseandLaterHanChinese:ACompaniontoGrammataSericaRecensa.Honolulu: University of Hawaii Press.

高嶋謙一 (Takashima, Ken-ichi) 1988

《甲骨文中的一個强調動詞短語》,《中研院歷史語言研究所集刊》第59本第3分(紀念李方桂專刊),頁653—694。此文經修改擴展收入伊藤道治和高嶋謙一的《中國古代文明研究》第一卷的頁259—288。《中國古代文明研究》兩卷(英文版)可從下述網站免費下載: http://www.academia.edu/30723970/Takashima_Ito_Studies_in_Early_Chinese_Civilzation

田中利明 (Tanaka Toshiaki) 1971

《周礼の成立についての一考察》,《東方學》第42輯,頁17—31。

藤堂明保 (Tōdō Akiyasu) 1965

《漢字語源辭典》。東京: 學燈社。Kanjigogenjiten漢字語源辭典. Tokyo: Gakutōsha 學燈社.

《屯南》

《小屯南地甲骨》的簡稱,5卷。北京: 中華書局1980年版。

附記: 本文曾於2019年10月18—19日在河南安陽舉辦的“紀念甲骨文發現120周年國際學術研討會”上宣讀。