晚清民国时期漳州茶业史话

——探寻省级“非遗”漳州传统乌龙茶精制工艺渊源

黄艺辉

福建省漳州茶厂,363000

古今中外,茶人历代,茶商无数,岁月流转,或白银铺路,衣锦荣归;或血本无归,流落他乡……当历史的车轮迈入晚清民国时,“多事之秋”便成了这一时期的真实写照。由于遭受着内忧外患的困境,各行业经济均受到不同程度的创伤,从1886年至1949年,华茶从发展高峰一落千丈,1949年茶叶产量只有4.1 万t,出口量仅0.9 万t[1]。究其原因是茶业在国际市场竞争中失败,外销几濒绝境;而国内处于连年战争,苛捐重税,经济萧条,物价暴涨,地方不宁,茶农生活维艰,茶园成片荒芜,茶叶生产岌岌可危。

由于时局不稳,福建茶叶生产状况动荡起伏,茶叶流通时好时坏,茶商茶农苦甜不定,福建茶业经济在夹缝求生,充满了变数。地处福建省最南端九龙江平原腹地的漳州,位于泉、潮之间,是商旅往来必经之途,成为重镇。辛亥秋,武昌起义,全国响应,漳州随之光复。此时地方文武官员惊慌失措,各保其身,一哄而散,民间商铺倒安若无事。

一、晚清以降漳州的老字号茶庄

辛亥革命前,漳州因非战略要地,苟安一隅,机关、部队人员麇集,社会上呈现出一片醉生梦死的繁华景象,歌楼、酒馆、赌场等都乘时发展。品茶为有闲阶级之所重,并附庸其间大得其所。街头巷尾茶室林立,茶叶内销业务一时竟获得了意想不到的好景气,所以在诸多行业皆摇摇欲坠时,不时有新茶店陆续开张。

除了在同治、光绪年间开业的奇苑、瑞苑茶店,漳州贩售茶叶的商铺仅有三四家,其销售的范围局限于县城及附近四乡。不但无外销能力,货源也不充足,规模均甚小,每年销茶不过3 万斤(旧时衡制,1斤≈600 g,下同)左右[2]。这些小茶店在奇苑、瑞苑等后来居上的各大茶庄的压挤下,逐渐被淘汰。有些无店铺的茶农只能靠挑运的方式售卖茶叶,出生于道光十六年(1836)的安溪西坪南岩人王三言在青壮年时为了生计,把自产的茶叶挑运到漳州销售。随着业务量的增大,遂向乡亲收购茶叶,精制加工后贩运到漳州。他常要到漳州各县销售茶叶,有时也从漳州南门坐船到汕头、潮州销售。当时贩运茶叶,脚穿自制的麻草鞋,走山间崎岖小路,经罗岩到长泰县枋洋,再经岩溪到长泰县城,途中60 km 要住两夜,第三天再走15 km 才到漳州府口(今台湾路一带)。长途挑运,虽十分辛苦,但获利颇丰。1875年,王三言开设了梅记茶行,1884年首创了“布巾包揉技术”,让原本条形疏松的铁观音变得卷曲美观,更紧结重实。王三言富贵后造福乡里,1903年,时任闽浙总督兼福建巡抚许应骙亲授王三言五品奉政大夫的荣誉。王三言的孙子王孝纽师承家传,精于制茶,曾被誉为安溪制茶的“五虎”之一。他在1942年至1953年,也沿着祖父的茶路,到漳州、诏安、汕头等地销售茶叶,后于1956年5月进入到漳州茶厂成为烘焙技术骨干[3]。

奇苑茶庄是一家闻名海内外的老字号,茶庄老板林燕愈原籍安溪西坪乡,族人避乱流寓武夷山,垦种茶园,偶因事来漳,顺便带自产的茶叶试销对路,认为可以在漳推广武夷山茶,后来果然打开局面。清同治年间林心博继承祖业,在东坂后街(今青年路)创办奇苑茶庄,专营武夷岩茶。经营规模不断扩大,清末分别在厦门和云霄设立茶栈和分号,茶运漳浦、诏安、东山等地,销售茶叶有大红袍、铁罗汉、铁观音、色种、水仙等数十个品种,其中以“三印水仙”名气最大,脍炙人口,是老少皆知的名牌茶叶[4]。在经营上,他们注重茶叶加工质量,等次分明,货真价实,童叟无欺,并开发海外市场,信誉极佳。当年奇苑茶庄出口海外的茶叶,占漳州地区出口茶叶量的80%以上。鼎盛时期,奇苑茶庄开出的茶票,曾一度作为银票,在闽南一带商家店铺中流通。

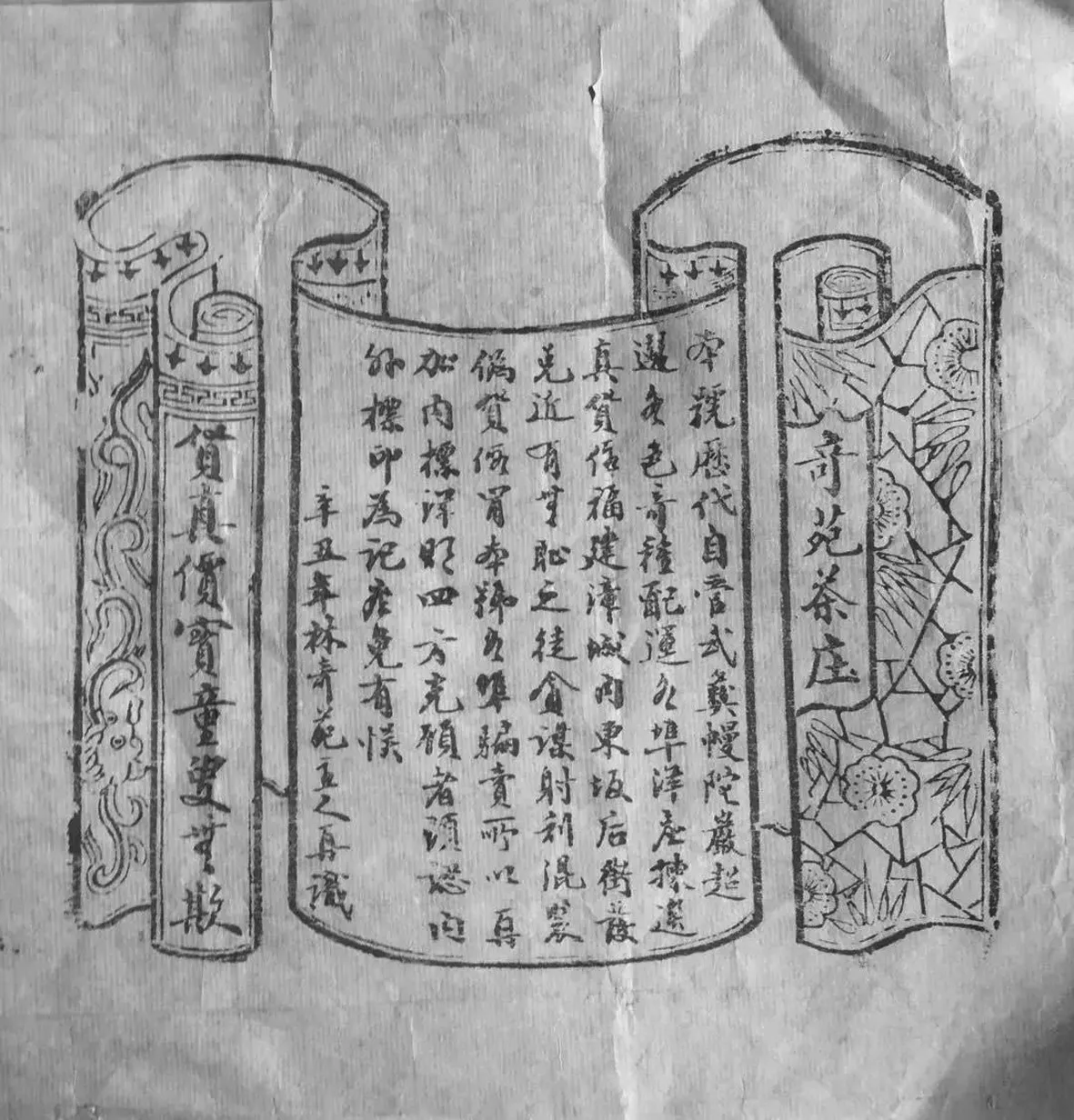

由于生意兴隆,“奇苑”茶在市场上遭人仿冒。辛丑年(1901),奇苑茶庄主人以雕版印刷内包装纸作为“消费提示”。雕版印刷术虽发明于唐朝,但以雕版印刷广告的茶叶包装纸,有实物可证的却是清代中晚期的了。雕版印刷需要先在纸上按所需规格书写文字,然后反贴在刨光的木板上,再根据文字刻出阳文反体字,这样雕版就做成了[5]。奇苑茶庄内包装的“消费提示”兹全文照录(图1):“本号历代自管武夷幔陀岩超选各色奇种,配运各埠洋庄,拣选真货。住福建漳城东坂后街发兑,近有无耻之徒贪谋射利,混装伪货假冒本号各埠骗卖,所以再加内标详明。四方光顾者须认内外标印为记,座免有悮。”

图1 奇苑茶庄的内包装广告纸

抗日战争爆发后,乌龙茶主要外销口岸厦门、潮州、汕头相继沦陷,海关紧闭,水路断绝,茶叶无从出口,外销中断,不少茶厂倒闭。奇苑茶庄销售也因此大为减少,营业规模日益式微。抗战胜利后,因创业者等人先后谢世,奇苑茶庄一时后继无人,勉强维持到私营企业社会主义改造,1956年公私合营并入漳州茶厂后,奇苑茶庄从此消失[4]。

瑞苑茶庄店东亦是安溪县人,销售名茶的声誉与奇苑茶庄处在伯仲之间,后来歇业停顿,改组为金峰茶庄。改组后业务方向着眼于发展外销。但因资金已于末期消耗甚多,运转困难,在行业中已没有竞争力。

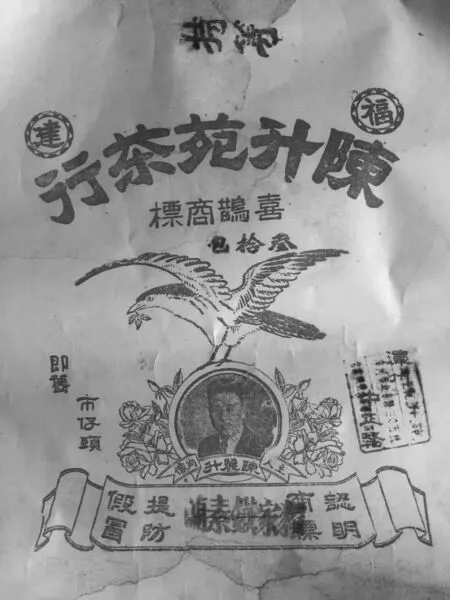

继奇苑在东坂后街(今青年路)、瑞苑在府口街(今台湾路)开业后,陆续开业的茶店还有南市街(今香港路)的茗芳,马坪街(今延安南路)的建芳成,东闸口(今厦门路与北京路汇合处)的铁峰,东门街(今新华西路、新华东路)的王春苑和馨远,陆安西路(今新华西路,民国7年陈炯明驻守漳州时,进行较大规模的市政改造,对新扩建的几条主干道以其军衔“定威将军”和笔名“陆安”命名)的茗春,新桥头(今厦门路)的品芳,北桥街(今大同路)的潘瑞泉。其中馨远一家还兼营药材,出售著名成药璞山岩片仔癀。民国后至1949年前夕,茶业进一步发展,在南市、府口一带增开有茗苑(兼营瓷器)、苑岩、瑞芳、林荣发、东源、南源(此“二源”乃父子分开经营)、福源、源崇美、杨义芳、品春、魏福星、源泰、兴泰、新苑、荣泰、丰圃、万苑,马坪街及断蛙池(今延安南路自北向南)、博爱道一带则有武安、泰丰、源苑、茗圃、长裕、长盛、荣胜、连圃、奇圃、新春、华南、耀源、源春、华圃,中正路(今北京路)和厦门路等处则有琴记、维新、张源美、陈升苑(图2)、玉苑、东南,岳口街一带则有联芳、杨维丕等,盛时全市共有40余家。

抗战期间,茶区安溪匪患蔓延,许多经营茶山又有经济实力的人,在家乡难于存身,相继举家迁居漳、厦两地,一时大量游资需寻找出路,一家生活尤须设法维持,于是他们纷纷在漳经营茶庄,其中一些人与南洋各埠有联系,在开业后就大力向海外发展业务关系。

图2 民国时期陈升苑茶行包装纸

张振美在1931年至1937年间随叔父到缅甸读书,帮忙照看茶店。1937年后,他回国随父亲张彩南往返于安溪与厦门间采购茶叶配运外销。1942年,因安溪大坪家中遭遇土匪抢劫,遂举家迁到漳州,在中正路市仔头(后改北京路302号)创办的张源美茶庄,与陈升苑(北京路305)号等几户同处一条街上。这些新开张的茶庄由于经营上与老铺不同,销售对象面向大众,门面、包装均有些改革,而且与海外有较强的联系,内销外销逐渐超越奇苑等老铺,在后来的私营企业改造时其资金、实力均居同业之首。

二、漳州销售茶叶的主要品种

漳州所销售的茶叶均属乌龙茶,茶商按产地分为夷茶、溪茶和杂茶三大类,杂茶无大宗产量且质量欠佳,只供堆茶拼配。原料最早远者来自安溪,近则取自长泰、平和、漳平、宁洋等县,粗茶居多。后来随着消费者口味的转变逐渐倾向销高档茶,其中夷茶风行一时,溪茶也能长久立足,于是夷茶、溪茶在市场上并驾齐驱并互争雄长了。曾在漳州地区流行的顺口溜“乘风飞马大前门,流香色种一枝春”中的“流香色种一枝春”正是延续了这两种茶口味的花色品种,并保留手工纸包装,至今依然广受青睐。

溪茶的品种有菜茶、小种、乌龙、铁观音、梅占、奇兰、黄金桂、毛猴、毛蟹、大红、太苍、佛手、水仙、大叶乌龙等。安溪的原始茶种已年久退化、死亡,后来虽重新栽培,但因铁观音树龄短,又极易得病凋残,产量不能有所发展;乌龙的存活率高,树龄亦长,抗病力强,无早凋之弊,产量为当时溪茶中之冠;至于大红和梅占等杂色品种,质量不如铁观音,又是易凋品种,产量、质量均无独树一帜的可能,故混合归堆统称色种。因此溪茶分为铁观音、乌龙、色种三大品类。

夷茶品种则有小钟、茗种、奇种、水仙以及名丛的大红袍、铁罗汉、水金龟、白鸡冠、白牡丹、红孩儿、大红梅、黄龙、金锁匙、不见天、不知春、白毛猴、玉美人、人参果、半天妖、吊金钟、一线天、天女散花等。

上武夷山的漳州茶商在收到毛茶后,全部运集崇安县赤石街自己的厂站进行初步加工,拣、焙、分类,然后装箱起运。抵漳仍须开箱、归堆(多数加以拼堆,即官堆)、重新精拣、精选,并分类由焙茶工人用炭火精心烘焙,经茶师一一品评分清品种、等级、价格,各茶号均有特立的茶名和品牌。官堆时,按照既定标准,每堆茶叶颇称一律,品质和口感稳定,符合饮茶人对某一口感保持相对一致性的要求,故消费者对其信用极为认可,老茶号历经百数十年不变,不易为新的茶号所动摇。

与其他货物不同,茶叶收贮必须倍加谨慎。各茶庄都特别制有大木柜或大陶缸。茶叶进店后,都要及时放入木柜或陶缸。门前零售的茶叶则分别用大小锡罐收存,随取随盖。对需包装或买作礼品的顾客,有的用每只容量1 两(约37.5 g)的锡罐,并16小罐为1斤;有的用精致的小木箱(内套锡纸)包装,分30 斤、27 斤、15斤、10斤、1斤、0.5斤、0.4斤几种;有的用白铁皮做成2 两、4 两的罐子分装。不论箱装、罐装,外表均饰以华丽的商标,大都画有彩色山水或美丽姑娘之类的图案,颇有“山清水秀茶飘香”“从来佳茗似佳人”的意韵。为方便茶室营业和那些居家临时买茶泡饮的顾客,各茶庄普遍出售小包茶,有三角包(每包茶量刚好1 次泡饮,花色品种大都是通销的茶叶)和长方形纸包(份量比现在2 两装少一些)两种。这种零细包装方式颇为费工,但漳州各茶庄均乐为之,因为花些工夫而顾客称便,增加营业量。

漳州地区多数县份普遍产好茶,地理上又毗邻茶叶需求量大的广东省,同时靠近南中国门户的厦门市,茶叶的内销、出口具备良好的条件,因而茶叶的产销状况为全省之冠。据漳州茶厂保存的《漳州市私营零售商1955年经营基本情况》档案,估算历史各时期漳州茶商销售的茶量(中、下等茶居多)如下:光绪二十年前3.6万斤;光绪二十年12 万斤;光绪末年18 万斤;民初至抗战前最低20 万斤,最高50 万~60 万斤;抗战中,茶叶销售虽遭到严重打击,其中的某年尚有28 万斤;解放初,由于国民经济尚未恢复,年销量一度仅为15万斤。

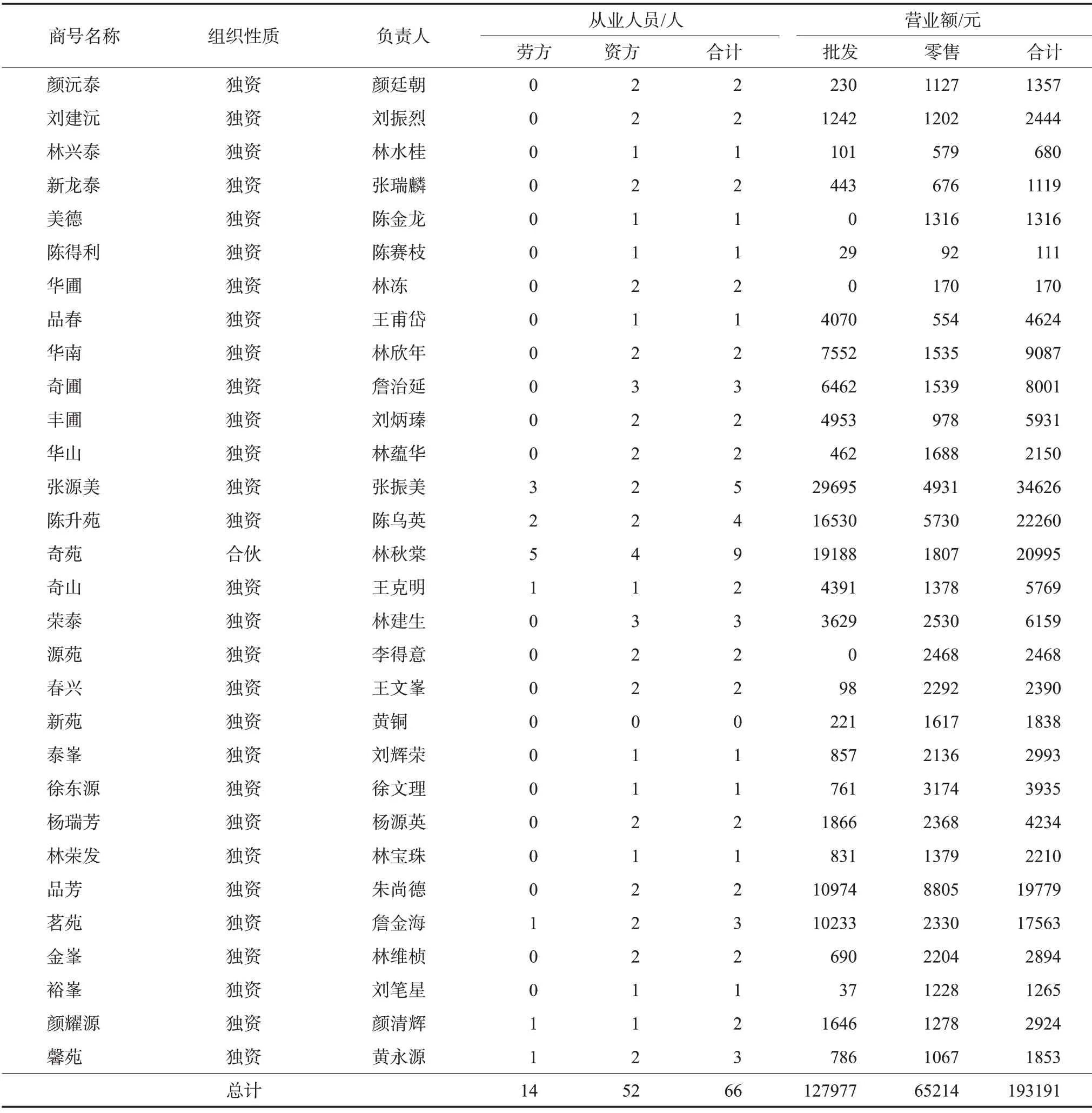

漳州茶商至解放时实存38 家,中小户占多数,一些已陷于半瘫痪状态。至1954年底计30家,大、中、小各10家。从业人员66人,资方50人,劳方16人(表1)。1956年,经过政府深入宣传贯彻政策,茶叶行业顺利接受了私营企业社会主义改造而纳入国营企业,企业负责人及从业人员均获妥善安排,除一部分安排于国营食杂公司的包茶工场,包括张振美等大部分人员均进入国营漳州茶厂,补充完善了漳州茶厂的技术队伍和加工操作规程体系。

峥嵘岁月,人间草木,悲喜枯荣,繁华落尽,细数过往,人和茶相伴,有多么坎坷的路途,就有多么传奇的故事。

表1 漳州市私营零售商1955年经营基本情况表(改造前)

根脉的传承,见证着一代又一代茶人的故事。故事仍在继续,薪火相传,人们依旧身体力行……