三种酿造工艺对野酿2号毛葡萄酒香气成分的影响

管敬喜1,黄 羽1,韦荣福1,盘丰品1,吴代东1,黄 竟1,杨 莹

(1.广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所,广西南宁 530007; 2.广西农业科学院农产品加工研究所,广西南宁 530007)

毛葡萄(VitisquinquangularisRehd.)属真葡萄亚属(Euvitis)东亚种群,原产于我国,广泛分布于黄河以南的各省区[1-3]。广西蕴藏量丰富,毛葡萄较集中地分布在桂中、桂北、桂西的岩溶地貌地区。毛葡萄果实富含多种氨基酸、维生素、白藜芦醇、花色素和双糖苷等,用其酿制的葡萄酒风味独特,深受消费者的青睐[4]。野酿2号是由广西农业科学院选育的两性花野生毛葡萄优良品种,该品种耐旱耐瘠抗病力强,同时对南方高温高湿气候适应性较好[5],已在广西大面积种植,并已成为酿造毛葡萄酒的主要原料。

香气成分是决定葡萄酒风味、质量与典型性的主要因素[6-7],酿造工艺是影响葡萄酒香气的重要原因[8-9],而浸渍工艺则对葡萄酒的风味典型性具有关键作用[10]。国内外关于浸渍工艺对葡萄酒香气影响的研究已有很多,赵婉珍等[11]采用顶空固相微萃取结合气象色谱质谱联用仪分析检测了自然浸渍、冷浸渍、热浸渍等7种浸渍工艺酿造的蛇龙珠葡萄酒香气成分,结果表明不同浸渍工艺所酿葡萄酒香气成分差异较大,60 ℃热浸渍更适宜河西走廊蛇龙珠葡萄酒的酿造。Violeta等[12]采用HS-SPME和GC-MS联用技术分析不同浸渍时间对韵丽(Vranec)葡萄酒香气的影响,结果显示4~7 d的浸渍时间能产生更多的香气成分。李凯等[13]采用HS-SPME和GC-MS联用技术分析不同时间CO2浸渍发酵对玫瑰香葡萄酒香气成分的影响,发现不同酒样的总香气含量有差异,但均以醇类和酯类为主。Kenneth等[14]的研究表明与传统工艺相比,冷浸渍工艺可以增加长相思葡萄酒中多种硫醇类香气物质的含量。Albanese等[15]发现采用短期冷浸渍工艺酿造的黑珍珠和西拉葡萄酒相比常规法酿造的葡萄酒,香气物质中直连脂肪酸乙酯、乙酸乙酯和降碳倍半萜及其衍生物等香气成分明显增多。钟宝利用气相色谱质谱联用技术(GC-MS)测定北冰红山葡萄酒中的香气成分,结果显示CO2浸渍工艺相较于传统酿造方法能够增加香气物质的含量且香气更加浓郁[16]。上述研究多集中于欧亚种葡萄酿造的葡萄酒,而毛葡萄酒由于地域分布及自身原料的特点,对其相关的研究国内外较少。

目前毛葡萄酒的酿造方法多采用传统酿造法,其葡萄酒多呈现出植物、烟熏、肥皂等不良香气特点及酸涩粗硬的口感特征,酒质较差[17-18]。本研究利用顶空固相微萃取和气相色谱-质谱联用技术,对采用传统工艺、CO2浸渍工艺和冷浸渍纯汁发酵工艺酿造的野酿2号毛葡萄酒香气成分进行检测分析研究,以期探索不同工艺方法对野酿2号毛葡萄酒香气成分的影响,为其酿造工艺的优化和葡萄酒品质的提高提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

野酿2号毛葡萄 2018年7月采自广西都安县安阳镇,采收时果实的平均含糖量110 g/L(葡萄糖计),含酸量10.25 g/L(酒石酸计);K1活性干酵母 法国莱蒙特公司;2-甲基-3-庚酮(色谱纯) 美国Sigma-Aldrich公司;硫酸铜、酒石酸钾钠、偏重亚硫酸钾、氢氧化钠、葡萄糖、磷钼酸、钨酸钠、磷酸、盐酸、没食子酸、单宁酸等 均为国产分析纯。

顶空-固相微萃取(head space solid-phase micro-extractions,HS-SPME)系统(包括手柄、75 μm Car/PDMS萃取头) 美国Sigma公司;FW100型高速万能粉碎机 天津泰斯特仪器有限公司;85-2A型恒温磁力搅拌器、HH-S4型电热恒温水浴锅 江苏省金坛市医疗仪器厂;Trace MS2000气相色谱-质谱(GC-MS)联用仪 美国Thermo Finnigan公司;DB-WAX色谱柱 美国Agilent公司。

1.2 实验方法

1.2.1 葡萄酒酿造工艺 野酿2号毛葡萄成熟采收后按传统法、CO2浸渍法和冷浸渍法酿造干红葡萄酒,酵母采用活性干酵母,发酵及贮藏容器为30 L不锈钢罐(带呼吸阀)。

传统酿造法:参照小容器酿造规范[19]。葡萄→分选→原料破碎→入罐(加入SO260 mg/L)→酒精发酵(6 d,25 ℃)→发酵终止、分离→倒罐→低温贮藏。

CO2浸渍法:葡萄→分选→入罐(通入CO2气体,加入SO260 mg/L)→浸渍(7 d,30~35 ℃)→分离→压榨→酒精发酵(6 d,25 ℃)→发酵终止、分离→倒罐→低温贮藏[20]。

冷浸渍法:葡萄→分选→原料破碎→入罐(加入SO260 mg/L)→冷浸渍(2 d,10 ℃)→分离→压榨→酒精发酵(6 d,25 ℃)→发酵终止、分离→倒罐→低温贮藏[21-22]。

1.2.2 葡萄酒理化指标与花色苷含量检测 残糖:斐林试剂滴定法(葡萄糖计);酒精度:酒精计法;总酸:NaOH滴定法(酒石酸计);挥发酸:水蒸汽蒸馏法(醋酸计);总酚:福林-肖卡试剂法(以没食子酸计);单宁:福林-丹尼斯试剂法(以单宁酸计);干浸出物:密度瓶法,以上理化指标检测方法参考自《葡萄酒分析检验》[23];总花色苷检测采用pH示差法[24]。

1.2.3 顶空-固相微萃取 顶空-固相微萃取(head space solid-phase micro-extractions,HS-SPME)条件:取5 mL样品置于20 mL顶空瓶中,加入5 μL 320 μg/mL的2-甲基-3-庚酮作内标,将老化后的75 μm CAR/PDMS萃取头插入样品瓶顶空部分,于45 ℃吸附30 min,吸附后的萃取头取出后插入气相色谱进样口,于250 ℃解吸3 min,同时启动仪器采集数据。

1.2.4 气相色谱-质谱(GC-MS)分析 GC条件:色谱柱为DB-Wax(30 m×0.25 mm×0.25 μm);初始温度40 ℃保持3 min,以5.0 ℃/min升至90 ℃,再以10.0 ℃/min升至230 ℃,保持7 min;进样温度250 ℃,载气为He,流速0.8 mL/min,不分流。

MS条件:电子电离(electron ionization,EI)源,电子能量为70 eV,离子源温度200 ℃,扫描范围30~500 u。

1.2.5 挥发性组分的定性定量 挥发性成分的定性:由GC-MS分析得到的质谱数据经计算机在NIST、Wiley及香精香料标准谱库的检索比对进行定性,比对时要求匹配度大于800(最大值为1000)。

挥发性成分的定量:采用内标法进行半定量分析,内标选用2-甲基-3-庚酮。

计算公式:检测物质浓度=(V1/V2)×C

式中:V1-检测物质峰面积;V2-2-甲基-3-庚酮峰面积;C-2-甲基-3-庚酮的浓度。

1.3 数据处理

表1 不同酿造工艺所酿葡萄酒理化指标与花色苷含量Table 1 Physical and chemical indexs and anthocyanin contents of wines by different processes

注:结果以平均值±标准差表示;a、b、c表示不同处理存在显著性差异(P<0.05)。

采用SPSS 17.0软件进行数据处理,采用Origin 9.0软件进行制图。试验重复3次,其中葡萄酒基本理化指标以平均值±标准偏差表示,香气物质含量采用平均值表示。

2 结果与分析

2.1 不同酿造工艺对野酿2号葡萄酒理化指标与花色苷含量的影响

采用传统法、CO2浸渍法和冷浸渍法酿造的野酿2号毛葡萄酒相关指标检测结果如表1所示。由表1可知,传统酿造的葡萄酒中残糖含量最高,达到4.83 g/L,其它2种方法酿造的葡萄酒残糖含量无显著差异(P>0.05)。传统酿造法和冷浸渍法酿造的葡萄酒中酒精度分别为11.21%和11.28%,显著高于CO2浸渍法的10.06%(P<0.05)。3种工艺酿造的葡萄酒中总酸含量存在显著差异(P<0.05),其中传统法酿造的葡萄酒总酸含量最高,为8.48 g/L,而CO2浸渍法和冷浸渍法酿造的葡萄酒含酸量相对较低,这主要归因于CO2浸渍法在厌氧条件下对苹果酸的分解代谢[25],而冷浸渍法发酵则可避免过多的酸溶解到葡萄酒中。3种葡萄酒的pH与总酸一样,差异显著(P<0.05),其中传统法酿造的葡萄酒pH最低,为3.40。与传统工艺和冷浸渍法酿造的葡萄酒相比,CO2浸渍法葡萄酒中挥发酸含量与前两者具有显著差异且含量较高(P<0.05),这有可能是因为在进行CO2浸渍发酵时,厌氧条件下会产生更多的乙醛,从而生成更多的乙酸[17]。从单宁、总酚和花色苷含量看,冷浸渍由于与皮渣接触时间短,含量明显比传统法和CO2浸渍法低。传统法酿造的葡萄酒其干浸出物含量显著高于其他2种方法酿造的葡萄酒中的干浸出物含量(P<0.05)。

2.2 不同酿造工艺野酿2号毛葡萄酒香气成分分析

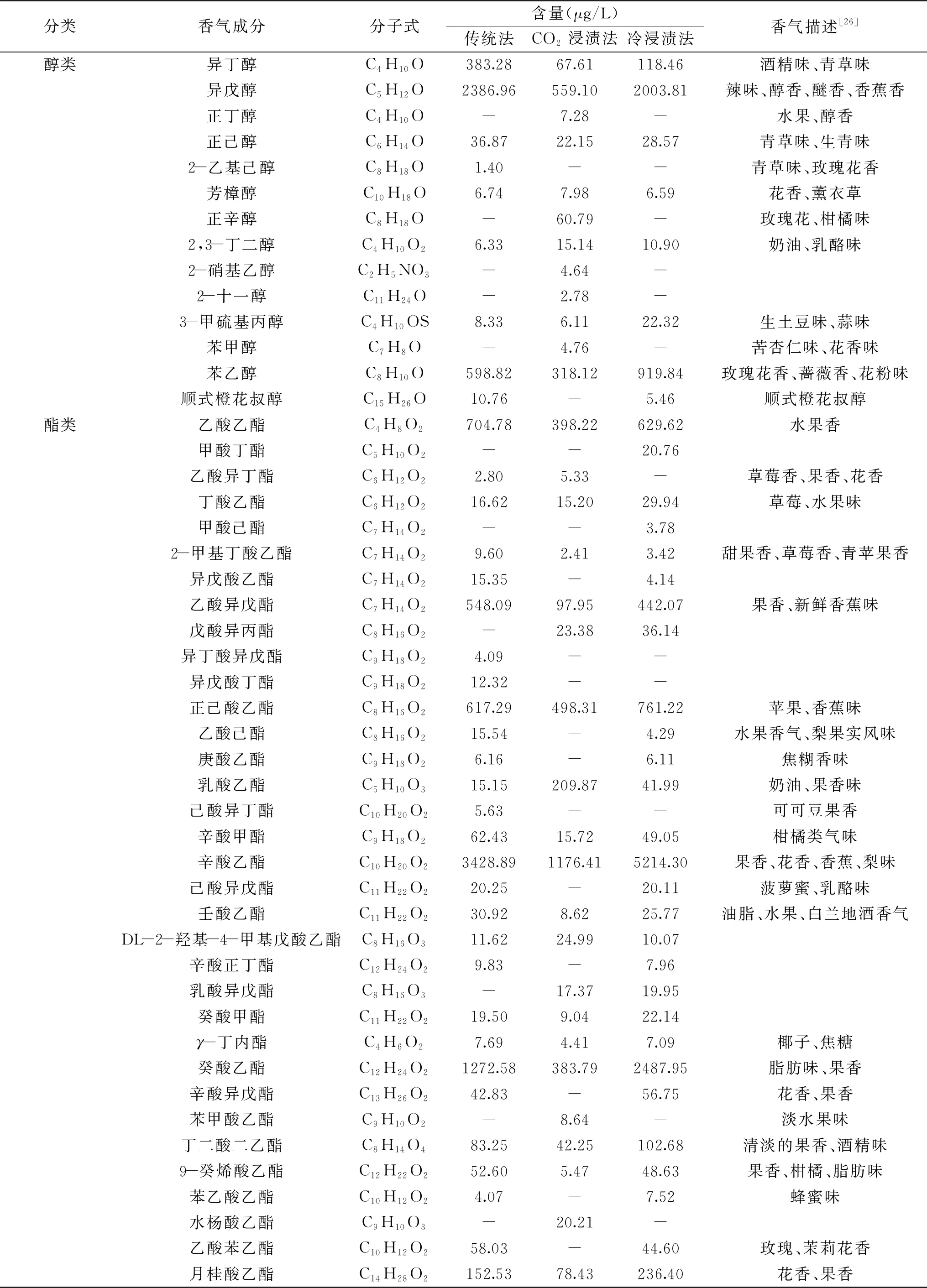

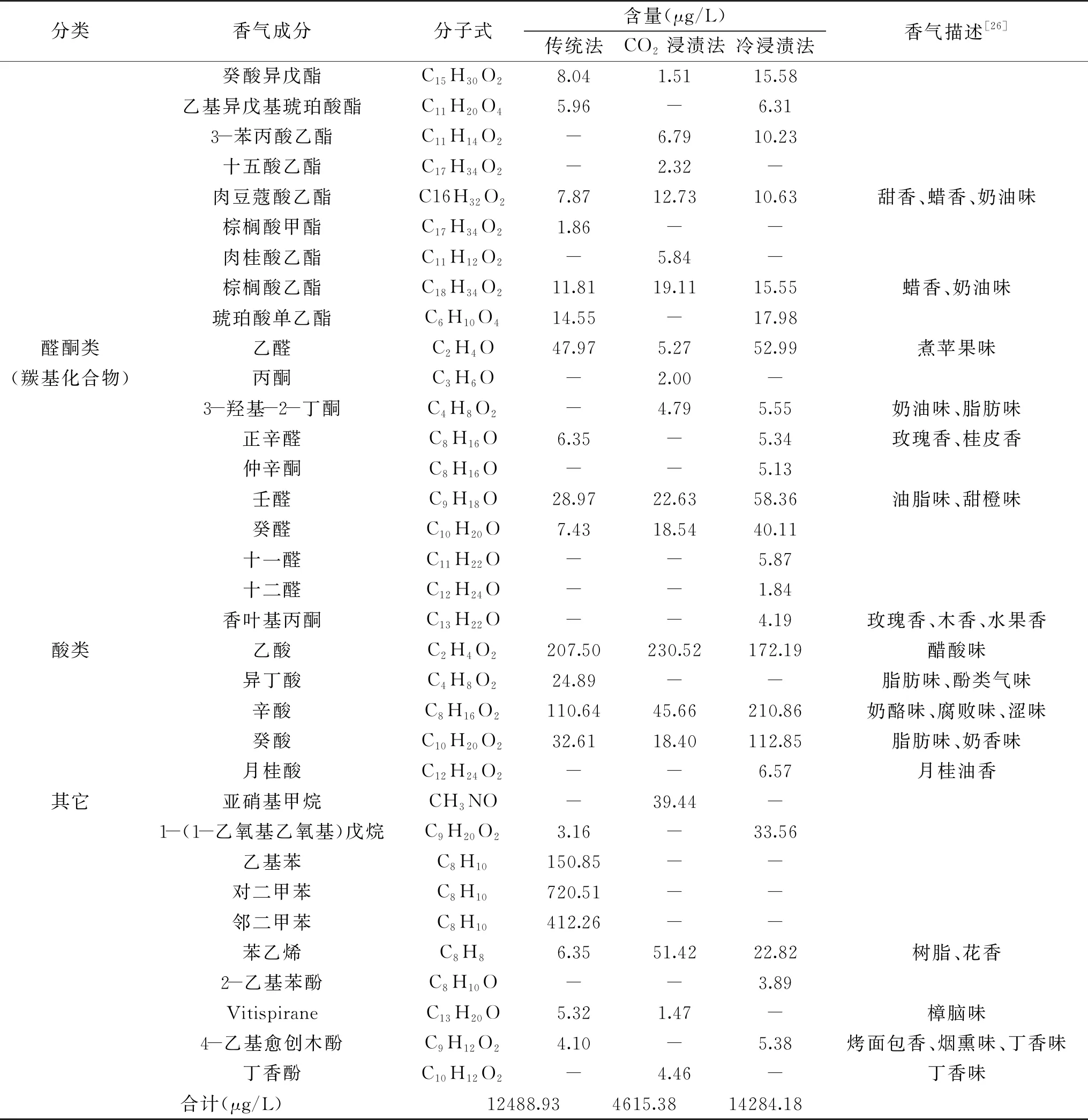

使用GC-MS对传统法、CO2浸渍法和冷浸渍法3种工艺酿造并贮藏6个月的野酿2号毛葡萄酒的香气成分进行分析,总离子图见图1,利用NIST、Wiley及香精香料标准谱库进行检索,鉴定出的各类香气种类和含量见表2。结果表明,3种酿造法中共鉴定出82种香气成分,这些成分主要是醇类14种、酯类44种、醛酮类10种、酸类5种、其它9种。

图1 不同酿造工艺野酿2号 毛葡萄酒香气成分GC-MS总离子色谱图Fig.1 GC-MS total ionic chromatograms of aromatic components of Yeniang No.2 wines fermented by different processes注:A:传统法;B:CO2浸渍法;C冷浸渍法。

在传统法酿造的葡萄酒中共检测出58种香气成分,醇类9种、酯类34种、醛酮类4种、酸类4种、其它7种;在CO2浸渍法葡萄酒中共检测出51种香气成分,醇类12种、酯类27种、醛酮类5种、酸类3种、其它4种;在冷浸渍法中共检测出59种香气成分,醇类8种、酯类34种、醛酮类9种、酸类4种、其它4种,其中33种香气成分为3种葡萄酒所共有。从香气总含量上来看,冷浸渍工艺发酵的野酿2号毛葡萄酒总含量为14284.18 μg/L为最高;其次为传统发酵,为12488.93 μg/L;CO2浸渍法酿造的野酿2号毛葡萄总含量为4615.38 μg/L,是三种葡萄酒中含量最低的。由上述结果可知3种酿造方法酿造的毛葡萄酒在香气种类和含量上具有一定差异。

表2 不同酿造工艺野酿2号毛葡萄酒主要香气成分相对含量Table 2 Relative contents of aromatic components in Yeniang No.2 wines fermented by different processes

续表

注:“-”表示未检出。

2.2.1 醇类物质的分析 醇类是葡萄酒中主要的化合物之一,能赋予葡萄酒特有的香气,主要由糖代谢氨基酸的脱羧和脱氨产生[27]。由表2可知,3种工艺酿造的葡萄酒中共检测到14种醇类,其中传统法中检测出9种,CO2浸渍法12种,冷浸渍法8种,有7种是3种酒所共有的,分别是异丁醇、异戊醇、正己醇、芳樟醇、2,3-丁二醇、3-甲硫基丙醇、苯乙醇,含量最高的为异戊醇,分别为2386.96、559.1和2003.81 μg/L,其次为苯乙醇和异丁醇。多数醇类具有不愉快的香气,对毛葡萄酒香气质量呈负面贡献。与传统工艺相比,CO2浸渍法和冷浸渍法酿造的毛葡萄酒中带有青草、生青味的醇类含量相对较低,如异戊醇、异丁醇、正己醇等,而具有玫瑰香、紫罗兰、茉莉香等多样风味的苯乙醇和具有奶油、乳酪味的2,3-丁二醇含量相对较高,二者赋予葡萄酒浓郁优雅的风味特征。

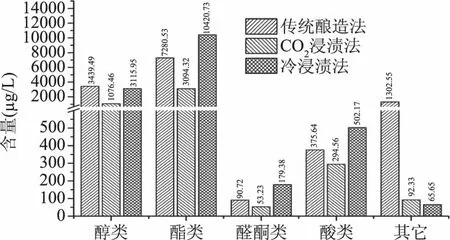

2.2.2 酯类物质的分析 葡萄酒中的果香主要由酒中的酯类化合物所贡献,具有香味清,散逸快,易感觉的特点。通常认为酯类物质主要来源于脂肪酸氧化、氨基酸代谢及醇和醛等代谢合成[28]。由表2可知,3种工艺酿造的葡萄酒中共检测到44种酯类,其中传统法中检测出34种,CO2浸渍法27种,冷浸渍法34种,19种为3种毛葡萄酒所共有。在所有酯类成分中,辛酸乙酯是含量最高的,分别占3种毛葡萄酒香气总含量的27.46%、25.49%、36.50%,该物质具有令人愉快的花果香气、杏子香气,阈值仅为5 μg/L[29],是葡萄酒呈现果香的重要贡献者。其他含量较高的酯类还有癸酸乙酯、乙酸乙酯、正己酸乙酯、乙酸异戊酯等,绝大多数酯类能产生令人愉悦的香气,大部分的酯类化合物表现出水果的香气[30]。此外在CO2浸渍法中乳酸乙酯的含量明显高于其他2种酿造方法,该物质具有浓郁的奶油香和果香。从图2中可以看出,酯类物质是3种毛葡萄酒中含量最多的,分别占到各自香气总含量的58.30%(7280.53 μg/L)、67.04%(3094.32 μg/L)和72.95%(10420.73 μg/L),与传统法相比,CO2浸渍法和冷浸渍法可以增加酯类的相对含量。

图2 不同酿造工艺野酿2号毛葡萄酒各类香气成分含量Fig.2 Contents of different category aromatic components Yeniang No.2 wines fermented by different processes

2.2.3 羰基化合物的分析 葡萄酒中的羰基化合物主要为醛和酮类物质,大多数是微生物的代谢产物[31]。3种毛葡萄酒中共检测到10种羰基化合物,6种醛类,4种酮类,其中传统法4种、CO2浸渍法5种、冷浸渍法9种,乙醛、壬醛和癸醛是3种毛葡萄酒中所共有的且含量较高。传统酿造方法中未检测到酮类物质,3-羟基-2-丁酮在CO2浸渍法和冷浸渍法中均被检出,仲辛酮、香叶基丙酮仅在冷浸渍中被检测到,丙酮只存在于CO2浸渍法中。从图2中可以看出醛酮类化合物在3种毛葡萄酒香气成分中含量不高,但由于具有较低的阈值,因而对毛葡萄酒的风味有较大影响,如乙醛在含量较少时会给予葡萄酒煮苹果味,过量时则会带来氧化味[32];3-羟基-2-丁酮和香叶基丙酮则会赋予葡萄酒浓郁的奶油和水果味。醛酮类化合物通过与葡萄酒中的其他香气成分协同,从而对葡萄酒整体香气成分起到平衡或者改善的作用。

2.2.4 酸类物质的分析 3种酒样中共检测到5种脂肪酸化合物,分别是乙酸、异丁酸、辛酸、癸酸和月桂酸,其中乙酸、辛酸和癸酸为3种毛葡萄酒所共有,异丁酸仅在传统法中检测到,月桂酸则只在冷浸渍法中检测到。乙酸在接近其阈值浓度200 mg/L时,会带来酸味和辛辣刺激的味道,会给葡萄酒带来不良风味[33]。辛酸具有奶酪味、腐败味、涩味,癸酸具有脂肪味、奶香味,大多数脂肪酸在高含量时(大于20 mg/L)会有不良风味的体现,而在低含量时能够带来愉快的气味[34]。3种葡萄酒中酸类香气成分虽然含量相对均较低,但对平衡葡萄酒风味有重要的影响。

2.2.5 其他化合物的分析 除了上述提到的香气物质外,3种毛葡萄酒中还检测到烷烃、苯、挥发性酚等香气化合物,它们虽然含量较低,但对毛葡萄酒香气具有重要贡献,是毛葡萄酒具有特征风味的重要物质,其中传统酿造法中检测到的其它香气物质数量和含量是最多的,共检测出7种,含量1302.55 μg/L,这可能与发酵期间发酵汁与皮渣接触时间较CO2浸渍法和冷浸渍法时间长有关。

3 结论与讨论

通过对传统法、CO2浸渍法和冷浸渍法酿造的毛葡萄酒中香气成分的检测分析,3种酿造法中共鉴定出82种香气成分,这些成分主要是醇类14种、酯类44种、醛酮类10种、酸类5种、其它9种。在传统法酿造的葡萄酒中共检测出58种香气成分,CO2浸渍法51种,冷浸渍法59种,香气含量依次为12488.93、4615.38、14284.18 μg/L。3种毛葡萄酒中醇类和酯类是最主要的香气成分,二者之和分别占各自毛葡萄酒香气总量的85.83%、90.37%、94.77%。

不同工艺酿造的野酿2号毛葡萄酒在香气成分上具有一定的相似性,3种毛葡萄酒中有33种香气成分是相同的,而且含量较高的前5种香气成分均为辛酸乙酯、异戊醇、癸酸乙酯、乙酸乙酯、苯乙醇,这体现了葡萄原料是决定葡萄酒香气特征的主要因素,但在具体成分含量及部分香气种类和数量上具有较大的差异,说明酿造工艺对与毛葡萄酒的特征香气成分具有重要影响作用。在本研究中相比传统法,CO2浸渍法和冷浸渍法可以降低具有青草、生青味等醇类物质的生成,而增加苯乙醇及酯类物质的含量,因而可以给予毛葡萄酒更多的花香和果香气息。刘晶等[20]和Reynoids等[35]的研究表明冷浸渍法和CO2浸渍法可以提高葡萄酒中酯类物质的含量,增强葡萄酒的果香。红葡萄酒的酿造工艺有多种,生产者应根据其原料的特点及以期获得的葡萄酒的主要形式来选择合适的酿造工艺。野酿2号毛葡萄属纯野生种,有自身的特点和缺陷,李记明等[18]、段长青等[36]建议采用CO2浸渍,缩短浸渍时间,纯汁发酵,利用特种酵母等特殊的酿酒工艺,或酿造利口葡萄酒,或陈酿型的甜葡萄酒等来克服其不良的香味特征。

葡萄酒中的挥发性香气物质对酒总体风味的贡献由其种类、含量、香气阈值及其相互协调作用共同决定,本研究仅对不同工艺酿造的野酿2号毛葡萄酒中香气物质的组成和含量进行了比对分析,下一步还需结合感官评价及嗅闻测量技术的运用综合评判酿造工艺对毛葡萄酒品质的影响。