汉字超语符的数目表达研究

蒋志远

一、引言

索绪尔在《普通语言学教程》中说过:“语言和文字是两种不同的符号系统,后者唯一的存在理由是在于表现前者。”[1]尽管他还曾说明“我们的研究将只限于表音体系,特别是只限于今天使用的以希腊字母为原始型的体系”[1],但还是有不少人相信汉字唯一存在的理由就是充当语符,记录汉语的音义。

不可否认,汉字的确有和汉语相适应的一面。当汉字在语符的层面上发挥交际作用时,它表达的所有信息都来源于自身记录的汉语音义。但是,汉字不属于表音文字,它不是汉语的翻版。古今使用者对汉字的理解和运用,并不一定就局限在语符层面。我们注意到,在很多特殊的场合,汉字可以超越语符的性质,在交际中独立表达数目信息。这种现象,我们称之为汉字超语符的数目表达。在这个超语符的层面上,汉字表达数目的理据来源不再是它记录的音义,而是形体结构的拆分重组、字形参数的映射转换以及特定文本的字序迁移,等等。这种特殊的汉字使用现象在中日等汉字文化圈国家有着久远的历史和广泛的群众基础,体现了使用者对汉字特性的独到理解。本文谨依照不同的理据来源,分类考察汉字超语符的数目表达现象。

二、以形体结构拆分重组为理据的数目表达

在语符的层面上,汉字一般要记录数词的音义才可表示数目。然而汉字是由部件组合而成的平面视觉符号,很多部件的形体都与数字相同、相似或者相关。这些暗含数目信息的部件,都可能成为汉字超语符数目表达的理据来源。人们可以对某些汉字中的这类部件作拆分、重组并加以重新分析,让这个汉字在超语符的层面表达和自身音义无关的的数目。

在中国,部分高龄岁数有文雅的代称。其中见于《现代汉语词典(第7版)》的“米寿”“白寿”和“茶寿”,分别表示八十八、九十九和一百零八岁。然而这些词表达岁数的内在理据,很难从语符的角度充分解释。因为“米”“白”“茶”这几个字的音义和数目没有联系。其实,这几个汉字也是在超语符的层面,以形体结构拆分重组为理据表达数目:“米”可分解成倒“八”与“十”“八”;“白”应理解成“百”中除去“一”;“茶”上部能拆成两个“十”,中、下部又可拆出“八十八”,加起来正好是一百零八。

旧时某些密文隐语中表示数目的汉字,也以形体结构的拆分为理据来源。清代商界曾用“士”“贝”“彡”“長”“仨”“耳”“木”“另”“王”表示一至九[4]。这几个字本身并不记录相应的数词,但因为它们和大写数字局部形体相似或相关,所以都获得了表达数目的理据。如“贝”为“贰”字左下;“長”像“肆”字左旁;“耳”是“陆”字左部“阝”的俗称,等等。值得注意的是,“仨”在语符的层面承担的音义和数词{三}有关,但因为它同时可以看作是“伍”的一部分,所以能在超语符的层面表示“五”。此外,清末玉器业曾使用“旦”“竺”“春/清”“罢/罗”“悟/语”“交”“皂/化”“未/翻”“丸”“田/章”分别表示一至十[5],因为“春”的上部和“清”的右上部可拆分出像“三”的形体,“未”的下部以及“翻”字所从的“釆”下部都可拆分出一个“八”,等等。而原国民政府中的“土木系”官员和土木建筑专业也没有关系,因为“土”“木”都是在超语符的层面表达数目。前者可拆成“十”“一”,后者可拆成“十”“八”。“土木系”指出身陈诚麾下“陆大十一期和十八军”[6]的官僚集团。

三、以字形参数映射转换为理据的数目表达

作为平面视觉符号,汉字形体本身还蕴含着笔画数、特征数等字形参数。这种潜在的数目信息资源,很早就得到了汉字使用者的开发。在需要时,人们可以让潜在的字形参数映射到交际的层面,转换成要表达的数目。因为这个数目直接来源于汉字形体,而不是汉字记录的音义,所以这也是汉字的超语符数目表达现象。

汉字的书写单位由线条发展到笔画之后,每个字形都有一定的笔画数。于是使用者可以在某些场合直接用字形表达这个数目信息。表达的方式,可以分为整字表数和积画表数两种类型。

整字表数,是指用一个完整的汉字,表达和它笔画总和相当的数目。在清末至民国时期的布匹行业中,曾流行用“主”“丁”“丈”“心/中”“本/禾”“竹/百”“利/見”“妾/金”“孩/頁”“唐/馬”分别表达一至十[5]。对于内行人来说,只需计算笔画,就能知道各字表达的数目;而外行人如果不懂数目表达的理据,只在语符的层面揣摩各字音义的话,只会一头雾水。以“百”为例,它在语符的层面固然可以记录数词{百},但在超语符层面,它却因笔画数表示“六”。而或许是考虑到单画汉字过于浅白,设计者还特意借用和“丶”同音的“主”表示一,堪称双重加密。

图1

然而五画汉字数量众多,人们为什么会选中“玉”和“正”来积画表数?而到了现代,为什么“写‘玉’字” 统计法又被淘汰了?我们认为,这些现象背后或许蕴含着使用者的优选思路。首先,“玉”“正”二字笔画分布相对均匀,书写不易粘连。其次,“玉”“正”笔画无曲折、勾挑,书写快捷,稽核简单。相比“田”虽也有五画,但折笔书不但写费时,而且稽核时算作几画恐生争议。再次,“玉”“正”在语符层面记录的音义不会干扰统计活动。 “玉”不记数词,“正”虽可记录数词,表示十的四十次方①,但用例极少。相比“卌”虽也是五画,但它本身记录着数词,表示{四十},在稽核时难免误会。最后,“正”“玉”记录的词义多与“公正”“富贵”相关,带有积极的色彩,符合人们求吉利的文化需求。而在此之外,或许因为“正”的笔顺是横、竖两种方向对立的笔画从上到下交替书写,更利于划记、辨认,因此更受人们欢迎;而“玉”的点画笔幅太小,不易辨认,所以在统计活动中逐渐淡出了。

积画表数还有更加丰富的形式。《清稗类钞·时令类》记载:“宣宗御制词,有‘亭前垂柳,珍重待春风’二句,句各九言,言各九画,其后双钩之,装潢成幅,曰《九九销寒图》……自冬至始,日填一画,凡八十一日而毕事。”[2]而胡适也曾在日记中提道:“故宫博物院中有人说,宫中发现了许多‘庭②前垂柳珍重待春风’的九字牌,不解何意。”[7]从本质上看,《九九销寒图》的设计意图,就是用九个九画汉字来辅助日期统计。但特别的是,作者斟酌音义选出的九个字,恰好又能联成符合情境的佳句。这种设计,使得汉字在语符层面具有的音义,烘托了它在超语符层面的数目表达。随着冬去春来,九个汉字的形体日渐完备,枯燥的“数九”记日仿佛有了小口啜佳酿一般的韵味。

除了笔画,汉字字形中某种特征的数量也可以成为超语符数目表达的理据。《通俗编·识余》记载,当时社会各界“各有市语,不相通用……故衣铺,一大,二土,三田,四东,五里,六春,七轩,八书,九藉……事事物物,悉有隐称,诚所谓惑乱听闻,无足采也”[8]。在这组“市语”中,每个汉字表达的数目,取决于“横笔”(包括横和横折)的多少。此外,旧时典当、古董等行业,还曾用“由”“中/申”“人”“工”“大”“王”“主”“井”“羊/全”“非”加密一至十[5],这些汉字表达的数目,则取决于字形轮廓中笔画“端头”的数量,如“中”的长竖出两个“端头”,所以表示二;“羊”“全”轮廓有九个“端头”,所以表示九,等等。诚然,这些对“横笔”“端头”的把握包含着人们对汉字的种种俗解,难登大雅之堂,但客观地看,这些字形特征都便于观察和掌握,并在实践中形成了一定的群众基础。这些超语符的数目表达现象,也都体现着使用者对汉字形体特点的深入观察和巧妙利用。

四、以特定文本字序迁移为理据的数目表达

汉字超语符的数目表达并不都以字形为理据来源。在某些场合,汉字表达的数目还可以是它在特定文本中位置序数的迁移。只要交际各方对文本的字序烂熟于胸,那么文本中的汉字便有可能用在其他语境中,表达和自身音义无关的数目。

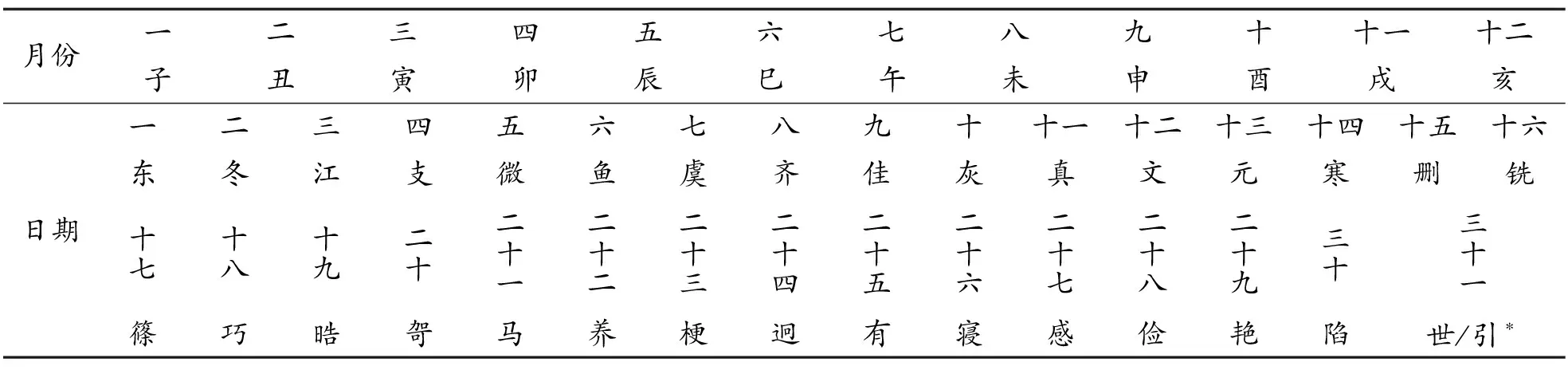

文书落款的日期数字对于逐字拍发的电报而言稍显冗长。因此民国当局曾规定,用当时文人耳熟能详的十二地支和《平水韵》韵目在电文中分别代署月、日,如表1[9]所示。

表1 民国时期电文地支代月份、韵目代日期用法

不难发现,上述地支、韵目汉字本身并不记录相应的数词,它们在电文中表达的数目,完全是由特定文本的排序决定的。在这种背景下,一些出现在近代史名词中的地支、韵目汉字就不能从音义的角度解读,而要从超语符数目表达的角度领会。比如张学良《巧电》、汪精卫《艳电》中的“巧”“艳”与{巧妙}或{艳媚}无关,指的是发报日期数十八和二十九;“灰日暴动”“文夕大火”“马日事变”中的“灰”“文”“马”也分别对应着事件的爆发日期数十、十二和二十一。此外,蒋介石邀请毛泽东赴重庆谈判的电报文末云“蒋中正未寒”的“未寒”也不是“尚未寒心”,而是指八(月)十四(日)。值得一提的是,《平水韵》韵目排序最多只到去声第三十“陷”,所以公历大月的第三十一日,人们便改用颇似“卅”下加“一”的“世”,或者形似“31” 的“引”表示。这虽然也是超语符的数目表达,但理据属于前文提到的形体结构的拆分重组一类。另外,考虑到“陷”的词义带有失利、陷落等消极色彩,当时军事电报多改用“卅”表三十以求避凶。这种情况,就不属超语符的数目表达了。

与此类似的,还有清代到民国时期的典当业以《千字文》名句为素材,用“天”“地”“元”“黄”“宇”“宙”“洪”“昌”“日”“月”“盈”“者”“辰”“宿”“列”“张”“安”“来”依次表示赎当期十八个月的序数[10]。和原版《千字文》相比,这个文本除了改“玄”为“元”避康熙帝讳外,还出于求吉利的考虑,把原文中带有亏损、萧条等消极色彩的“荒”“仄”“寒”换成了音近字“昌”“者”“安”。

除了地支、韵目、《千字文》等知名文本外,根据对象、场合的不同,字序迁移还可以依据更加个性化的文本。比如山东济南的老字号“瑞蚨祥”,就曾将店内悬挂的五言对联“瑞蚨交近友,祥气招远财”“汉泗淮汝济,恒衡代华嵩”“恭从明聪睿,肃义哲目圣”[11]作为字序迁移的凭据。店内约定,每组对联中的汉字可依其次序表示一至十,店主将商品底价以上述汉字形式写在商品不显眼处,由店员掌握,对外保密。

五、结论

通过前文的分析,我们得出以下结论:

首先,汉字可以在很多特殊的场合表达和它所记音义无关的数目。这种表达以汉字形体结构的拆分重组、字形参数的映射转换以及特定文本的字序迁移为理据来源。因为信息表达处于超语符的层面,所以在没有创造新的字形、语音和语义的前提下,汉字的信息容量能够得到提升。

其次,汉字在语符和超语符两个不同的层面,可能表达不同的数目(比如“百”在超语符层面还可因其笔画数表六);即便同在超语符层面,一个字也可因不同理据表达不同数目(比如“中”因笔画数量可表示四,而又因“端头”数量可表示二)。使用者可根据交际需要,选择不同的超语符数目表达理据。

再次,汉字若用于超语符的数目表达,要遵循一定的优选机制。一方面,汉字的形体要利于交际各方辨识和区分;另一方面,汉字在语符层面记录的音义,要符合使用者近雅远俗、趋吉避凶的心理需求。

最后,汉字超语符的数目表达现象在中日等汉字文化圈国家有着悠久的历史和广泛的群众基础。进一步挖掘和探讨这类现象,对于丰富和发展汉字学研究有着积极的意义。

注释:

① 《算经十书·孙子算经》云:“凡大数之法:万万曰亿,万万亿曰兆,万万兆曰京,万万京曰陔,万万陔曰秭,万万秭曰壤,万万壤曰沟,万万沟曰涧,万万涧曰正。”[12]

② 胡适所引作“庭”,与《清稗类钞》不同。但“庭”也是九画的汉字。