全球世界主义秩序理论:吉登斯的世界主义思想探析*

安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)是英国著名社会学家,“超越左与右”(beyond left and right)和“第三条道路”(the third way)的倡导者。他的思想体系庞大,涉及多个学术领域和研究层次,(1)有关吉登斯及其主要著作和思想的概述性介绍,参见杨雪冬:《能否构建一个安全能动的社会?(译者序言二)》,载[英]安东尼·吉登斯:《超越左与右:激进政治的未来》,李惠斌、杨雪冬译,社会科学文献出版社,2000年,第9-41页。而“世界主义” (cosmopolitanism)就是其学术思想的关键词之一。尽管尚未出版过大量成体系的世界主义研究著作,但“世界主义” “世界主义的/世界性的”(cosmopolitan)“全球世界主义秩序”(global cosmopolitan order)“全球世界主义社会”(global cosmopolitan society)等相关概念和观点频繁出现于吉登斯20世纪90年代以来的著作,并占据显要地位。不仅如此,吉登斯更自称“世界主义者”。

然而让人不解的是,国内外学界有关吉登斯学术思想的研究文献虽汗牛充栋,其中却鲜有对其世界主义思想进行专门和系统探讨,或从世界主义视角研究其学术思想。(2)在笔者搜索范围内,国内学界仅有一篇论文与本文的研究主题贴切,但是该文存在缺憾:其一,对吉登斯世界主义思想形成的脉络以及时代背景缺乏分析;其二,该文标题中虽含有“世界主义”字眼,但其内容主要集中于对吉登斯《超越左与右》一书中“全球世界主义秩序”理论的概括,对其他重要文献(尤其是21世纪以来)的世界主义观点涉猎较少。参见陈媛:《反思现代化与西方国家制度的修正——吉登斯的“世界主义”要义》,《比较政治研究》2014年第1期。在谷歌学术(Google Scholar)网站搜索发现,国际学界尚未出现专门研究吉登斯世界主义思想的著作和论文,但当代世界主义研究的重要文献却几乎无不参考或论及吉登斯关于民族国家、现代性、全球化等方面的研究。大多数学者是将世界主义作为吉登斯阐述现代性、激进政治、第三条道路以及全球化等学术思想的附带性表述,但由此带来的弊端就是难以发现其世界主义思想的整体图景。这不得不说是一种缺憾,但同时也体现出本文写作的必要性。

本文认为,从超越民族国家视角通观吉登斯20世纪90年代至今的诸多著作,实际上他已构建起一个内容丰富、层次分明的“全球世界主义秩序”理论,反映出他对人类社会现实状况、变革路径以及未来前景的认知和理解。这一理论十分宏大,是一项系统工程,但总体立基于现代性的全球化维度,因而在系统阐述该理论之前,须对吉登斯的现代性和现代性的全球化思想的形成和发展有所解释。故此,本文结构安排如下:第一部分,简要叙述吉登斯如何在反思和承接古典社会理论思想基础上重构现代性理论并提出现代性的全球化维度;第二、三、四部分则从三个层面分别论述全球世界主义秩序的主要内容,即社会与个体的转型、民族国家的重新定位以及全球治理的变革;(3)当然,吉登斯自己在论述全球世界主义秩序相关观点时并未形成如此明确的分析层次,而是常常交织在一起,为便于写作和较为清晰地展现其整体图景,本文分三个层面展开论述。最后一部分为结论。

一、对现代性理论的反思与重构

现代性是吉登斯持续关注的话题,在其学术思想发展中居于核心地位,而他对古典现代性理论的反思则起到一种基础性作用。(4)参见郭忠华:《群像与融通:吉登斯现代性思想溯源(译者序)》,载[英]安东尼·吉登斯:《资本主义与现代社会理论》,郭忠华、潘华凌译,上海译文出版社,2018年,第11页。鉴于现代性思想在吉登斯世界主义思想构建中的重要性,再加上他深刻认识到古典社会理论思想家所言之现代社会就是民族国家,(5)参见[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社,2011年,第11页。事实上,吉登斯的这种认识涉及社会科学中的一个经典概念——方法论民族主义(methodological nationalism),相关研究可参见Daniel Chernilo, A Social Theory of the Nation-state: The Political Forms of Modernity beyond Methodological Nationalism, Routledge, 2007.因而回顾其对古典现代性理论的反思显然有助于更深刻地理解他的世界主义思想。

如吉登斯所述,他是在一种比较宽泛的意义上理解现代性的,所谓现代性就是指现代社会,这涉及经济制度、政治制度、文化观念等多个方面。(6)这一点我们可以从吉登斯诸多著作中的相关表述得到证明,参见[英]安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:现代晚期的自我与社会》,赵旭东、方文译,生活·读书·新知三联书店,1998年,第16页;[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,第1页; Anthony Giddens and Christopher Pierson, Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity, Polity, 1998, p.94.因而马克思、韦伯和涂尔干这三位建立现代社会理论基本框架的思想家自然就成为吉登斯进行学术反思和承接的对象。20世纪70年代,在充分阅读和思考马克思、韦伯和涂尔干的著作基础上,吉登斯出版了以《资本主义与现代社会》为代表的系列著作,其中系统梳理了欧洲三大古典社会思想传统。(7)相关著作的初始版本可参见Anthony Giddens, Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber, Cambridge University Press, 1971; Anthony Giddens, Politics and Sociology in the Thought of Max Weber, Macmillan,1972; Anthony Giddens, Durkheim, Fontana/Collins, 1978.吉登斯对三位思想家的现代性理论进行了高度概括,认为按照马克思的理论传统,现代世界的主要变革性力量是资本主义;而对涂尔干来说,现代制度的性质则可被归结为工业主义(industrialism);在韦伯理解的意义上,现代性的基本特征可归结为“理性化”范式。(8)参见[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社,2011年,第9-14页。关于这三种古典现代性理论逻辑思路的探讨重点参见郭忠华:《群像与融通:吉登斯现代性思想溯源(译者序)》,载[英]安东尼·吉登斯:《资本主义与现代社会理论》,郭忠华、潘华凌译,上海译文出版社,2018年,第2-5页。

吉登斯发现三位思想家都试图寻求对现代社会进行某种单一的化约论阐述,他们只注意到“某种单一的驾驭社会巨变的动力”(9)且彼此之间相互排斥,从而将复杂的现代社会化约为某种单一维度。因而在这一阶段,吉登斯主要梳理和分析三大古典社会理论传统,承接古典社会理论思想家对民族国家和现代社会起源的思考和反思,为他此后完整提出现代性的四重制度性维度以及现代性的全球化维度奠定学术基础。

进入20世纪末,面对即将到来的新世纪,社会科学作出了回应,后现代理论即是一例。与后现代理论的观点不同,吉登斯认为,我们并未进入所谓的后现代社会,而是进入了一种高度纯粹的现代社会或者叫晚期现代性(late modernity)社会。所谓高度现代性(high modernity)的世界,其核心在于它导入了先前年代不甚了解且后果严重的风险(high-consequence risk),世界正在变为一种风险社会。在此背景下,现代性本身存在的问题和张力开始凸显,那些滥觞于现代性上升和扩展时期的古典现代性理论的缺陷暴露无遗。这就为吉登斯反思和重构现代性理论提供了机遇。

在高度现代性时代,吉登斯认为应当用多维制度的方式来研究现代性。正如他所言,“现代性在制度性的层面上是多维的,每一个被各种传统详细说明的要素都发挥着自己的作用。”(10)[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社,2011年,第9、10页。以《民族—国家与暴力》为起点,在承接古典社会理论家三种现代性传统基础上,吉登斯开始系统思考民族国家与现代性并着力重建现代性理论。在此书中,他初步提出了现代性的四个制度维度,即与阶级相关联的“私有财产”、与多元政治相关联的“监控”(surveillance)、与军事工业化情境中的武装力量相关联的“军事暴力”以及与人造环境相关联的“特性的转变”(transformation of nature)。(11)Anthony Giddens, The Nation-state and Violence, Polity, 1985, p.311.但这只是吉登斯重构现代性理论范式的初步尝试,许多地方仍不成熟。

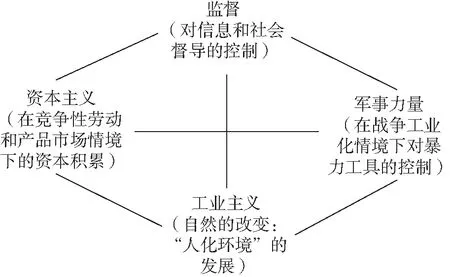

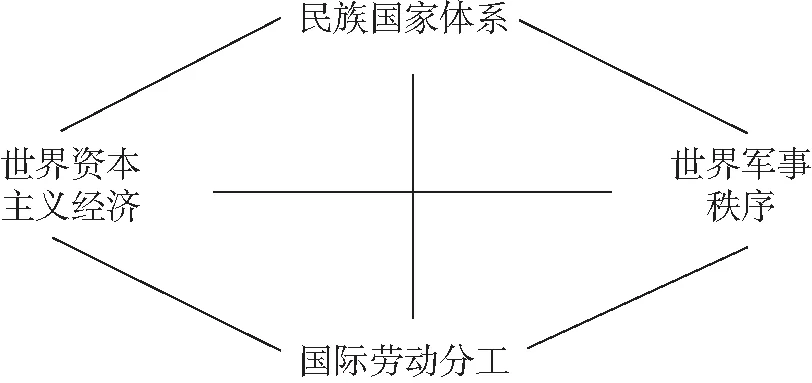

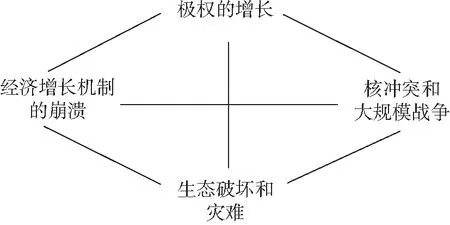

1990年吉登斯出版《现代性的后果》,其中他高度凝练自己早先的学术思想,在此基础上再次完整地提出现代性的四个基本制度性维度:“资本主义”“工业主义”“军事力量”以及“监控”,(12)“Surveillance”一词在《现代性的后果》中被翻译为“监督”,笔者赞同郭忠华教授的观点,即“监控”包含监督和控制的意思,更符合吉登斯书中原意,故本文采取 “监控”的译法。并且这四者之间相互联系(见图1)。不仅如此,他借助于其所构建的时空理论将现代性与全球化紧密联系在一起,指出“现代性正在内在地经历着全球化的过程”,相应地全球化也应具有四重制度性维度,即世界资本主义经济、民族国家体系、世界军事秩序以及国际劳动分工(见图2)。而正是“现代性的全球化”构成了吉登斯世界主义思想的基本出发点和理论前提,原因在于:(1)正是这四个主要维度构成了当下这个形态可能有待改善的“全球世界主义”社会;(13)参见[英]安东尼·吉登斯:《全球时代的民族国家:吉登斯讲演录》,郭忠华编,江苏人民出版社,2012年,第130-134、133页。(2)吉登斯提出的现代性的具有严重后果的风险(包括经济增长机制的崩溃、极权的增长、核冲突和大规模战争以及生态破坏和灾难)、对现代性风险的全球性治理、世界主义民主等观念均是对现代性社会体系的全球化特征的延伸和发展。

图1 现代性的制度性维度资料来源:[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,第52页。

图2 现代性的全球化维度资料来源:[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,第62页。

吉登斯将全球化定义为“世界范围内的社会关系的强化,这种关系以这样一种方式将彼此相距遥远的地域连接起来,即此地所发生的事情可能是有许多英里以外的异地事件而引起,反之亦然。”(14)[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社,2011年,第56-57页。在他看来,所谓全球化,其本质即是现代性的全球化,而正是现代性的全球化为世界性联系提供了制度性基础。在高度现代性的时代,现代性社会体系的全球化特征造成的影响涉及人类生活的方方面面。(15)吉登斯在其诸多著作中反复强调,我们不能仅从经济学角度看待全球化,全球化是政治、技术、文化以及经济的多维度现象;并且,全球化不仅是涉及公共和理性的“外在”(out there)现象,也是涉及个人和情感的“内在”(in there)现象。根据吉登斯的分析,这种影响使得这个时代的社会愈发明显地表现出世界主义特征,并导向一种日益崛起的“全球世界主义秩序”或“全球世界主义社会”的未来。

二、全球世界主义秩序:社会与个体转型

全球世界主义秩序的第一个层面涉及相对微观的日常生活中发生的转型,它也构成这一不断崛起的世界主义社会的一部分。(16)参见[英]安东尼·吉登斯:《全球时代的民族国家:吉登斯讲演录》,郭忠华编,江苏人民出版社,2012年,第130-134、133页。吉登斯使用了一系列概念来分析现代性及其全球化对西方社会生活和个人领域的深刻影响。

其一,由时空重组和抽离化机制导致的现代性的全球化和极端化,使日常社会生活的内容和本质发生转型并提高了个体的反思性(reflexivity)。在高度现代性社会,每个人虽然过着地方性的生活并且身体也处于特定的时间和空间情景中,但是地点的转换以及来自远处的影响已经深刻地进入到当地生活中,当下的这个世界已经被大大改变。这个时代,“没有人能‘逃避’由现代性所导致的转型”,(17)远距离外所发生的事变借助于信息媒体等经验传递手段传达至每个地方的个体。不仅如此,由于现代性是一种风险文化,在现代性的全球化进程中,风险也被导入现代人的生活之中。因而,“人类就某些方面而言变成为‘我们’,面对的是没有‘他人’存在的问题和机遇。”(18)个体主动或被动地向整个世界开放,自我和社会体系在全球性背景下相互渗透、交互联结,传统的控制作用愈渐丧失,个体生活多样性愈发明显。

现代性的全球化不断塑造着自我认同(self-identity),但自我认同并非一味为外在影响所决定,而是成为一种反思性地组织起来的活动。这意味着在与专家知识接触后,个体具备了对风险的考虑和能够依据新的知识信息对多数社会活动以及人与自然的现实关系进行阶段性修正的敏感性,而这在吉登斯看来正是自我认同结构化以及个体反思性的核心特征。(19)[英]安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:现代晚期的自我与社会》,赵旭东、方文译,生活·读书·新知三联书店,1998年,第24、29、6、22页。随着反思性的提高,个体通过“生活政治”(life politics)(20)生活政治是一种“生活方式的政治”,吉登斯如此定义:“生活政治关涉的是来自于后传统背景下,在自我实现过程中所引发的政治问题,在那里全球化的影响深深地侵入到自我的反思性投射中,反过来自我实现的过程又会影响到全球化的策略。”参见[英]安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:现代晚期的自我与社会》,第251-252页。不断塑造着现代性的制度本身和全球化。

其二,在全球化的影响下,西方国家的公共制度和日常生活都在远离传统,并且世界上其他一些仍然维持传统的社会也在变得去传统化(detraditionalized),吉登斯认为这就是正在出现的全球社会的核心与关键。但传统的终结并不意味着传统的消失,恰恰相反,传统的地位发生了改变,并以不同于之前的存在方式而繁荣发展,吉登斯认为这可能正是传统的未来。这样一种后传统社会“不是一个民族的社会,而是一种全球世界主义秩序;也不是一个没有传统的社会,在许多方面都有坚持和恢复传统的动力和压力。”(21)[英]安东尼·吉登斯:《超越左与右:激进政治的未来》,李惠斌、杨雪冬译,社会科学文献出版社,2000年,第88页。

这就意味着并非所有人都能够接受传统的消逝,原教旨主义(fundamentalism)的出现就是例证。吉登斯认为我们必须在后传统社会背景中审视原教旨主义的崛起:在全球化的、文化上具有世界主义特征的高度现代性社会中,传统被迫开放,必须为自身的存在提供理由。因而它是受全球化影响而产生,起源于许多“正在被围攻的传统”。(22)参见[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,郑戈译,北京大学出版社,2000年,第5-6页;[英]安东尼·吉登斯:《失控的世界》,周红云译,江西人民出版社,2006年,第46页。因而在吉登斯的理解中,原教旨主义是“用传统方式维护的传统”,它“倾向于强化既有教义的纯洁性,不仅因为它希望把自己的传统与其他传统分开,而且因为它否认了与公共空间中不同观点的对话性接触联系在一起的真理模式。”(23)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,第6页。因而,“原教旨主义就是对世界的和平与持续所依赖的对话的拒绝,而且从无歧见和异议。”(24)[英]安东尼·吉登斯:《失控的世界》,第47页。这就意味着它很有可能伴随着暴力,并很容易成为全球世界主义秩序的敌人。在吉登斯眼中,原教旨主义和世界主义这两种世界观之间的冲突正是全球化的一个重要表现,成为当今全球世界的一条条断层线(fracturing lines)。(25)需要注意的是,吉登斯对原教旨主义的理解相对宽泛,并未只局限于宗教原教旨主义,而是包括很多形式。用他的话说,“在传统成了某种必须根据环境决定、而不只是想当然的东西的情况下,原教旨主义可以在社会生活中的任何领域中产生。现在不仅出现了宗教的原教旨主义,还有族性的、家庭的、性别的及其他形式的原教旨主义。”([英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,第6页。)

面对此番情景,自称“世界主义者”的吉登斯明确表述立场:应当欢迎并接受文化复杂性,坚持对话民主(dialogic democracy),反对任何类型的原教旨主义,不论“他人”是谁,应当形成一种彼此宽容的相处关系。(26)由于全球化、反思性以及传统化进程使得各种传统相互碰撞并创造出大量急需填满的“对话空间”,而在这些空间中既有可能实现对话也有可能导致原教旨主义的进入,为避免原教旨主义可能带来的不良后果,吉登斯认为应当积极倡导对话民主。“对话民主指的是这样一种情况:那里有发达的交往自主权,这种交往构成对话,并通过对话形成政策和行为。”(27)对话民主不同于理想的讲话场所,也并不一定要求达成共识,它“仅仅意味着公共场合的对话提供了与他人在一种彼此宽容的关系中相处的手段——不管‘他人’是个人还是由宗教信仰者组成的全球社群。”(28)显然,对话民主反对包括宗教原教旨主义在内的各种类型的原教旨主义,它旨在建立一种积极信任的能力,保持“必要的沉默”,从而使个人或团体与他者继续共存。正如吉登斯所说,对话民主主要不是关心增加权利或代表利益,而是推进文化世界主义(culture cosmopolitanism)。(29)[英]安东尼·吉登斯:《超越左与右:激进政治的未来》,李惠斌、杨雪冬译,社会科学文献出版社,2000年,第116-120、119、119、117页。

吉登斯相信,如果用普遍价值引导宽容和对话,以热情和激情驱动世界主义道德,(30)那么最终世界主义观将取得胜利。

三、全球世界主义秩序:民族国家的重新定位

全球世界主义秩序的第二个层面则指涉中观的民族国家。全球化时代民族国家身处何位,这个问题是全球化研究和当代世界主义思想中的经典话题。一般评论家认为全球化与共同体(包括民族国家)相悖,而吉登斯并不这么认为,他反而重视两者相互契合。因为“全球化不仅拿走了本土的东西,而且还给本土添加了东西,为共同体的重建提供了前进的新动力和新机会。”(31)[英]安东尼·吉登斯:《失控的世界》,周红云译,江西人民出版社,2006年,引言第48、99页。就民族国家这一共同体而言,在“第三条道路”中他试图为之在全球化世界找到新的角色——世界性国家(cosmopolitan nation)。

吉登斯认为,全球时代的民族国家正在经历变革和转型,需要扮演一种新角色。吉登斯指出,由于与其他地区的联系愈发紧密,与各式跨国集团的交往越来越多,当今民族国家的边界又逐渐演变为模糊的边疆。“如果过去主权一直是要么全有要么全无的东西的话,现在它已经不再是如此。国家边界(尤其以欧盟的例子为甚)与过去相比,正在不断地变得模糊。”(32)世界性民族是一种积极的(active)民族,并且不同于以往在与其他民族对抗中建构民族,如今“民族认同必须在一种合作的环境下维持自身,在这样一种环境中,它们不再像过去那样具有高度的内聚性,而其他类型的忠诚也可以与之并存。这意味着,就像在社会的其他领域一样,民族认同的建构更具开放性和反思性;其标示出了民族及其价值取向的独特性,但并不如过去那样视民族为当然。”(33)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,郑戈译,北京大学出版社,2000年,第35、139页。因此,旧式的民族认同如今正在被重构,个体公民在拥有某一民族身份归属的同时并不妨碍其对世界公民身份的承认,公民的多重忠诚感并不一定会同其民族归属相冲突。

这意味着,吉登斯所界定的世界性国家对多元文化主义(multiculturalism)持开放态度。(34)吉登斯在论述 “多元文化主义”时往往还会涉及“文化多元主义”(cultural pluralism)这一概念,但在他这里两者含义不同,不应被混淆。他曾如此区分二者:“‘多元文化主义’不是对存在多元群体的社会的描述。那种情况最好用‘文化多元主义’这个术语。多元文化主义是一种政策或一套政策,指的是各种政策方案。”([英]安东尼·吉登斯:《全球时代的欧洲》,潘华凌译,上海译文出版社,2015年,第114页。)可见,吉登斯将文化多元主义作为一个描述多元社会现实的概念,多元文化主义对他而言则是应对、处理多元群体社会的全球化现实时的一系列政策主张和方案。吉登斯对多元文化主义较为肯定,不过他也言明他所认可的多元文化主义与自由论者所持的激进多元文化主义存在本质不同。吉登斯强调,“多元文化主义政治的意图完全是值得赞扬的:它的目的是为了反对剥削被压迫群体。但是,如果缺乏广泛的民族共同体的支持,或者缺乏一种超越于任何特定群体的主张或不满之上的社会正义感,这一点是无法实现的。”(35)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,郑戈译,北京大学出版社,2000年,第138页。值得注意的是,这里第一句话的原文为“The aim of multiculturalist politics is entirely laudable—to counter the exploitation of oppressed group.”(参见Anthony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity, 1998, p.133.),中文版将“multiculturalist politics”误译为“文化多元主义政治”,容易引起混淆,严谨起见,本文改为“多元文化主义政治”。而在对待这些特殊群体时,彻底或激进的多元文化主义的主张很有误导性,因为它“不惜一切代价地坚持文化多元主义,以此来拓宽社会团结的范围”,并且试图抛弃民族共同体的存在。由此可见,与之相反,在吉登斯所认同的多元文化主义中民族共同体的地位必须给予充分重视。(36)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,第137-143页。

事实上,吉登斯一直坚持多元文化主义与民族身份认同、民族主义之间应当且能够得到调和。在后来声称写给戈登·布朗(Gordon Brown)的书中,他将激进的多元文化主义称作“幼稚的多元文化主义”(naive multiculturalism),将自己提倡的多元文化主义称作“老练的多元文化主义”(sophisticated multiculturalism)并进行明确定义:“(老练的)多元文化主义是指一系列由政策支持的理想观念。这些理想是:(1)重视多样性(diversity),作为丰富社会所有成员生活的一种手段;(2)泰勒(37)此处是指加拿大哲学家查尔斯·泰勒(Charles Taylor),泰勒关于承认和多元文化主义的相关著作参见Charles Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton University Press, 1994.等。意义上的承认(recognition)——尊重那些生活方式与自己的生活方式不同的人,并获得相似的尊重;(3)不同文化之间的互动,促进相互理解;(4)接受作为民族共同体(national community)——这是一种‘命运共同体’ (community of fate)——成员的共同的整体身份,这意味着要受影响每个人的法律和集体决定之约束。”(38)Anthony Giddens, Over to You, Mr Brown: How Labour Can Win Again, Polity, 2007, pp.153-156.

这样一种包容的多元文化主义民族国家认同真正体现了吉登斯所言之“世界性国家”的真谛。在此后的诸多著作中,他都表达了关于多元文化主义的类似观点,尤其是涉及全球化背景下西方国家的移民问题时。(39)吉登斯用“世界主义要务”(cosmopolitan imperative)来表示学习和适应在全球化的世界中生活的紧迫性,以移民问题为典型例证,在这个世界中不同信仰和生活方式的交集成为日常生活。参见Anthony Giddens, Turbulent and Mighty Continent: What Future for Europe? Polity, 2014, chapter 4.例如,在一本研究欧洲的著作中他认可查尔斯·泰勒的观点,认为民族国家情景中的多元文化主义必须具备爱国主义,法国的“头巾战争”(Headscarf Wars)就是一个很好的例证。(40)参见Anthony Giddens, Turbulent and Mighty Continent: What Future for Europe? pp.134-138.

当然,吉登斯承认民族主义中那些容易造成纠纷的因素依然会存在,只不过如今我们需要的是一种世界主义的民族观和温和的、世界主义的民族主义(cosmopolitan nationalism),而这是消弭各个民族国家之间爆发大规模战争之可能性的理由和条件。因此,世界性国家和世界主义的民族主义既需要具备约束所有人的某些价值和公民乐于接受的某种认同,也必须承认不确定性和文化之多元性。他表示,虽然目前来看这一目标对许多国家而言只能是一种理想,但随着全球秩序性质的变化,这一理想可能就离现实不远。(41)参见[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,第134页;[英]安东尼·吉登斯:《失控的世界》,周红云译,江西人民出版社,2006年,第99-100页。

四、全球世界主义秩序:全球治理变革

全球世界主义秩序的第三个层面则指向宏观的全球秩序,尤其是如何实现全球风险的有效治理。与现代性的全球化四个维度相对应,吉登斯认为我们今天也面临一系列后果严重的现代性风险,而这些风险根本就不会考虑国界的存在(见图3)。因而吉登斯赞同在全球层面构建世界主义民主(cosmopolitan democracy),主张用对话民主以扩大世界主义民主,并在世界主义原则指导下建立和完善全球治理结构,以规治现代性的具有严重后果的风险。

图3 现代性的具有严重后果的风险资料来源:[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,第150页。

世界主义民主意味着“在全球化的层面上进行运作和世界性的民主” 。(42)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,郑戈译,北京大学出版社,2000年,第143-144、154、152-154页。吉登斯强调,在全球化背景下,国内政治、区域政治与全球化层面的问题不可分割,国内问题和全球治理已经在实践中紧密地联系在一起。如今,在全球层面的各类团体和机构——包括政府间组织和非政府间组织——大量增长,全球化进程使得权力从各个国家转移到全球领域,全球性治理和全球性公民社会已经出现。在超国家的全球治理领域,民主同法治一样不能缺席。吉登斯认可并受戴维·赫尔德(David Held)的世界主义民主思想(43)尤其参见David Held, Democracy and Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Polity Press, 1995.启发,希望借助跨国性和全球性组织来构建世界主义民主,他强调“世界性民主的扩展是有效地规治世界经济、与全球性的经济不平等作斗争以及控制生态风险的一个条件。”(44)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,郑戈译,北京大学出版社,2000年,第143-144、154、152-154页。为此,吉登斯尝试设想一种规模宏大的全球治理体系,它具备与欧盟相同的形式结构,包括代议机构、行政机构、政府间组织以及司法系统等,其中联合国、世贸组织、世界银行、经合组织等机构重新进行改革与整合,建立世界大会并配套高效率的法院,等等。当然这种世界性治理体系可能会面临质疑和敌视,但吉登斯以欧洲一体化历史为例为之辩护。他强调,世界性治理体系并非只是理想主义,而是有自利之动机,并且与每个国家的利益息息相关。(45)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,郑戈译,北京大学出版社,2000年,第143-144、154、152-154页。

虽然世界性治理体系具有很强的现实性和合理性,但是吉登斯承认,如果没有对话民主的进步,赫尔德那种以代议机构为特征的世界主义民主模式无法避免像在国家层次上自由民主制度所受到的各种限制。而在全球意义上,吉登斯进一步解释道,“对话民主化指的是民主体制的民主化,但也是其他对话机制的普及” ,(46)[英]安东尼·吉登斯:《超越左与右:激进政治的未来》,李惠斌、杨雪冬译,社会科学文献出版社,2000年,第127页。“如果如赫尔德所说出现世界主义民主范围扩大的话,那么,对话民主在更加全球的意义上可能开始与民间社团等同。没有这样的全球化民间组织,世界主义的沟通机制就必然是相当有限的和分散的。”(47)可见,吉登斯所指全球对话民主化不仅旨在使既有的政府间体制民主化,还包括各种民间性社会运动和自主团体的普及和扩展,这一点十分关键。这些体制就生态危机等全球性问题进行对话,打开潜在对话空间,产生积极信任机制,促进世界主义民主的扩展,为建立更加强大的全球治理结构创造条件。

不难看出,吉登斯十分重视民间组织和社团在对话民主中的作用,他甚至将民间社团的全球普及直接等同于世界主义。这股“自下而上的全球化”(globalization from below)浪潮裹挟着世界范围的普通民众和各式有组织群体不断构建着全球公民社会(global civil society)的基础框架。吉登斯认为,这些民间社团用世界主义的方式与各种团体、观念和背景接触,具有“创造和保持积极信任的对话能力”,而这些都与国家没有任何联系。但如此一来,是否意味着世界主义者就是要抛弃义务和责任呢?吉登斯认为答案是否定的。因为“世界主义者的态度并不认为一切价值都是相同的,而是强调个人和团体对他们坚持的思想和从事的实践所具有的责任。世界主义者不是放弃承诺的人——大约是以一种一知半解的方式——而是能够清楚地表达那些承诺的性质的人,能够评价那些价值观念各异的人的重要意义的人。”(48)[英]安东尼·吉登斯:《超越左与右:激进政治的未来》,李惠斌、杨雪冬译,社会科学文献出版社,2000年,第136、135页。

世界主义民主的扩展是有效实现世界性治理的一个条件,此外吉登斯还特别强调在全球治理实践中践行世界主义原则以及推进世界主义制度建设的意义和作用。例如,在全球经济治理方面,他强调世界金融监管可以更有效的方式与民主化联系起来,比如可将托宾税(Tobin Tax)提上议程;(49)参见Anthony Giddens and Christopher Pierson, Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity, Polity,1998,pp.175-176. 此外,有关世界主义与全球金融改革、托宾税的系统研究尤其参见James Brassett, Cosmopolitanism and Global Financial Reform: A Pragmatic Approach to the Tobin Tax, Routledge, 2010.在战争问题上吉登斯谈到,“谈判只有包含制度建设(institution-building)并采用国际法所确立的世界主义原则,才会产生真正的和解(pacification),同时,需要开辟或开放重建市民社会的空间” ;(50)在维和问题上,他指出“不应把注意集中在普通意义的维和上,而是应集中关注世界主义原则的实行。国际维和部队应当接受并且努力去贯彻这些原则,否则它们就会成为冲突的另一方。”(51)因此,世界主义原则不能只是悬停理念层面,只有落及实处方能真正推进全球治理、有效解决全球性问题。此外,与现代性的全球化维度相对应,吉登斯认为需要在以下五个方面进一步发展国际制度、加强全球现代性风险治理的制度建设,即世界经济的治理、全球生态管理、企业权力的管制、控制战争和促进跨国民主。(52)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路及其批评》,孙相东译,中共中央党校出版社,2002年,第160、160页、第五章。

值得一提的是,吉登斯始终将欧盟视作世界主义的典范,认为其在推进全球性世界主义民主和制度建设方面起到桥头堡作用。他认为欧盟就是践行世界主义民主的试验场,它在某种程度上已经实现这一理念。因而,在国家层面之上建立世界主义民主不再是乌托邦式的构想而是现实,欧盟便是最好的例证。吉登斯言道,“从全球的秩序来看,欧盟的存在使人明白了民主的一个主要原则,就是这个跨国体系也有助于促进国家内和国家之间的民主。”(53)[英]安东尼·吉登斯:《失控的世界》,周红云译,江西人民出版社,2006年,第75页。并且,欧盟本身的制度建设就可以帮助推进全球性的世界主义制度的发展,他坦然承认他将欧盟看作“在管理世界某个区域的世界政府的一部分”,(54)[英]安东尼·吉登斯:《全球时代的民族国家:吉登斯讲演录》,郭忠华编,江苏人民出版社,2012年,第297页。欧盟可以“发展成为一种模式供世界其他地区效仿”。(55)Anthony Giddens and Christopher Pierson, Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity, Polity,1998,p.179.可见,吉登斯对世界主义民主和全球治理体系的思考很大程度上是以欧盟为重要参照点。不仅如此,对他来说,欧盟的世界主义特征比发现某种全面的文化认同更重要,欧洲不能也不会是一个同质化的超民族国家实体,真正使欧洲结合在一起的理想是“世界上每个人都能分享的东西,包括促进经济繁荣,保护个人自由、承担享受权利下的集体义务和承认民主权利。”(56)[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,郑戈译,北京大学出版社,2000年,第190页。以欧洲为参照,吉登斯对世界主义的未来持积极乐观的态度。

五、结 语

总体来看,我们可将吉登斯世界主义思想的形成与发展分为三个阶段:首先,承接古典社会理论家对现代社会、民族国家的思考并进行反思;其次,对民族国家和现代性本身进行系统的理论思考,认为当下是高度纯粹的现代性社会,提出现代性的制度性维度与现代性的全球化维度;最后,立足当代全球化现实,构想和展望全球世界主义秩序和全球世界主义社会。(57)国内吉登斯研究专家郭忠华教授曾以吉登斯的学术思想为主题在中国政法大学发表演讲,笔者就如何系统认识吉登斯的世界主义思想进行提问,本文对吉登斯世界主义思想形成和发展的阶段划分受到郭忠华教授回答的很大启发,在此表示感谢。

吉登斯对高度现代性社会的前景表示乐观且充满世界主义情怀。人为的不确定性、无法预测性以及各种风险都只是全球化秩序的一面,另一面则是在全球相互依赖环境中产生的人类共享价值和普遍价值,它们通过差别的世界主义式的承认建立起来。人类可以共创一个没有外人的世界,“在这个世界中当我们面对共同的风险时,所有的人有共同的利益。”(58)[英]安东尼·吉登斯:《超越左与右:激进政治的未来》,李惠斌、杨雪冬译,社会科学文献出版社,2000年,第266页。但与此同时他也没有抛弃民族国家,而是充分肯定其价值与意义。正如在应对气候变化问题上,他全力为民族国家一直具有的重要性做辩护,但也认为世界共同体并不完全是一种幻觉。(59)参见Anthony Giddens, The Politics of Climate Change, Polity Press, 2011, pp.208-213.为实现人类社会的变革,他认为我们必须抛弃天命论和虚无主义,要追求人类共同的利益和价值,发挥每个人、团体、文化、市场、城市(60)参见Anthony Giddens, “The Politics of Climate Change”, Policy & Politics, 2015, 42(2):155-162.以及国家的积极作用,驯服现代性的风险和失控的世界,推动人类社会走向更好的世界共同体。

因而,吉登斯的世界主义思想典型地反映出他所谓的“乌托邦现实主义”(utopian realism)态度,也从一个侧面印证了他在平衡理念与现实、学术理论与社会政治生活、世界主义与民族主义之间的高超能力。他的许多世界主义观点在当下全球化出现倒退、全球治理面临僵局的背景下具有十分难得的政策意义和现实价值。(61)有关世界主义思想现实价值的探讨参见刘贞晔:《世界主义思想的基本内涵及其当代价值》,《国际政治研究》2018年第6期,第36-42页;蔡拓:《世界主义与人类命运共同体的比较分析》,《国际政治研究》2018年第6期,第20-24页。正如一位学者所说,吉登斯的乌托邦现实主义虽然认为世界主义时刻(cosmopolitan moment)尚未到来,但却指明了如何实现这一目标。(62)Peter Kolarz, Giddens and Politics beyond the Third Way: Utopian Realism in the Late Modern Age, Palgrave Macmillan, 2016, p.88.

当然,他的世界主义思想也不可避免带有缺陷,这主要源于他的西方或欧洲中心视角。在理论上,他不仅忽视了古典社会理论思想家本身的某些世界主义基因,(63)其关于现代性之全球化的思考在文化方面也缺位严重,(64)参见Bryan S. Turner, “Classical Sociology and Cosmopolitanism: A Critical Defence of the Social”, The British Journal of Sociology, 2006, 57(1):133-151.其所建立的现代性框架更是极易招致“西方经验普遍化”的批评。(65)参见Steven Loyal, The Sociology of Anthony Giddens, Pluto, 2003, p.127.在现实中,从欧洲社会和欧盟实践中发酵的世界主义模式能否普遍适用于世界其他地区本身就存在疑问,加之当下欧洲一体化衰退、英国脱欧踌躇不决、移民难民问题丛生,欧洲的世界主义前景也同样令人担忧。