数字经济的反垄断:近期美国反垄断领域争论的启示

随着通信技术和网络技术的迅速发展,依托于这些信息技术的互联网经济也以人们肉眼可见的速度增长。日新月异的互联网技术见证着数字经济的不断飞跃,以及数字产业的更新迭代。有人将当下的数字经济革命称作“第四次工业革命”。从历史角度看,前两次工业革命的发展末期都孕育并诞生了革命性的反垄断学派:20世纪10年代第二次工业革命末期诞生了布兰迪斯学派(Brandeis School或The Brandeisians);20世纪70年代第三次工业革命末期芝加哥学派成了新的反垄断主流学派。数字经济革命的历史地位是否可以比肩前三次工业革命仍然存疑,但是如果仅就反垄断领域来说,数字经济革命带来的反垄断领域的新思考和新挑战是前所未有的。在美国,近年来确实诞生了一个新的反垄断学派——新布兰迪斯学派(Neo-Brandeis School或The New Brandeisians),并且以这一学派对现行反垄断体系的批判为导火索,美国经历了一场世界瞩目的反垄断“大争论”。这场“大争论”围绕着以数字经济为代表的新经济模式的反垄断展开,并延伸至对市场竞争状况的评估以及现行反垄断体系的系统性再思考。其中,新布兰迪斯学派以呼吁对互联网巨头企业的严厉且激进的监管而站在了此次“大争论”的舞台中央。其政策主张最激进、改革主张最彻底。作为一个“新”学派,也同时直接针对互联网巨头和新经济,它是这次“大争论”的直接发动者,也是最重要的批判者。

本文将对此次美国反垄断领域的“大争论”做全方位、系统性的梳理,阐述这场“大争论”的动因。在此基础上,本文将要说明的是,从反垄断演进的历史上看,新布兰迪斯学派并不能算一个全新的学派,只是布兰迪斯学派的一个继承者,并且新布兰迪斯派也不能算作反垄断应对如今这场数字经济革命带来的新问题的解药。这次“大争论”事实上是各方在自由主义与干预主义的摇摆中表现出的反垄断旧学派之间争论的延续。然而,它对于中国的产业政策、竞争政策、公平竞争审查制度、反垄断法的修订和市场监管等各项现实又具体的问题都有很宝贵的借鉴意义。

本文下面的结构如下:第二部分介绍此次美国反垄断领域“大争论”的背景和动因;第三部分从经济、法律和政治三方面对此次“大争论”进行全方位的梳理;第四部分在第三部分的基础上,进一步深入剖析此次争论中最重要的一个流派——新布兰迪斯派的经济学思想、政策主张和历史沿革,从经济学和法学两方面回答为什么新布兰迪斯派不是反垄断应对数字经济问题的解药;最后,第五部分对这次争论进行评价,并阐述其对于中国反垄断体系的建设以及中国市场的监管者如何应对新经济的启示。

一、“大争论”的背景

从20世纪第二个十年开始,世界范围内的互联网巨头开始涌现。这些科技巨头引起了越来越多的关注,甚至屡屡爆出丑闻,被社会各界所批评。以美国企业为例,脸书于2018年3月份被爆出超过5亿条用户数据泄露,继而被调查发现其存在对用户数据的滥用及缺乏必要的安全和隐私保护。其后,脸书也被当局指责,利用大数据技术精准投放广告来操控大选。亚马逊近年来也受到不少质疑和批评。柯安指出,亚马逊通过低于成本的定价来抢占市场支配地位,牺牲当下的利润来换取未来的利润。亚马逊还被指责滥用市场支配地位、滥用用户数据、对竞争对手实施掠夺行为等反竞争措施。(1)Khan,Lina M.,“Amazon’s Antitrust Paradox”,Yale Law Journal,2016,(126):710-805.在中国司法辖区内也有很多典型的案例,例如腾讯和360之争、“头腾”大战、电商平台“二选一”问题等等,在这些案例中互联网巨头一些非传统的反竞争行为也受到诟病。蒂姆·吴(Tim Wu)将科技巨头的特征总结为,它们大幅提高了所在行业的市场集中度,带来了严重的社会不平等问题,导致的经济集权将显著影响国家民主,并强调企业规模“以大为恶”(Big is Bad)。(2)Wu, T.,The Curse of Bigness, Random House Audio,2018,p.14.

这些针对互联网巨头的批评就像是一根导火索,自美国开始,世界各主要司法辖区,包括中国和欧盟等,纷纷展开对产业经济、反垄断法、市场监管和竞争政策全面的再评估。这场世界范围内的反垄断大争论,始于美国,并以美国辖区内的争论最为激烈、最具有代表性和影响力。因此本文将集中介绍和讨论发生在美国市场和司法辖区内的现代反垄断争论。

这场反垄断争论可以追溯到2015年。(3)Kwoka, J.,Mergers, Merger Control, and Remedies: A Retrospective Analysis of US Policy, MIT Press,2015;Bogus, C. T.,“The New Road to Serfdom: The Curse of Bigness and the Failure of Antitrust”,Michigan Journal Law Reform, 2015,(49):1-121.在这次“大争论”中,作为对当局批判方一员的新布兰迪斯学派尤为引人瞩目。其原因主要有以下六个方面:第一,此次“大争论”的本质是芝加哥学派、哈佛学派和布兰迪斯学派的三派之争。第二,作为《谢尔曼法》诞生以来第一个成型的反垄断思想流派,其“复兴”让人重新审视反垄断思想史。在反垄断的思想沿革中,经常为人比较和讨论的是哈佛学派、芝加哥学派和后芝加哥学派。但布兰迪斯学派是最早的一个成熟的反垄断思想流派,成型于哈佛学派诞生之前,并且对哈佛学派有较深刻的影响。第三,互联网巨头现象让人们再次重视起大企业的竞争行为。布兰迪斯学派作为新布兰迪斯学派的前身,诞生于100年前处于帝国主义阶段的美国,脱胎于对彼时托拉斯问题的应对,布兰迪斯学派最能理解也最为反对垄断者以及垄断状态给经济和社会带来的危险,是反垄断思想史上最早的结构主义者。新布兰迪斯学派继承了这一点。(4)Sallet, J.,“Louis Brandeis: A Man for This Season”,Colorado Technology Law Journal,2017,(16):367-368.第四,新布兰迪斯学派的政策主张最具有激进性。新布兰迪斯学派认为反托拉斯(Antitrust)仅仅是反垄断(Antimonopoly)的一部分,效率标准不该是反垄断的唯一标准。他们认为反垄断审查应该以竞争结构和竞争过程为中心,而不是以市场表现或经济账面底线为中心。社会平等与经济民主是更加重要的反垄断目标。(5)Khan, L.,“The New Brandeis Movement: America’s Antimonopoly Debate”,Journal of European Competition Law & Practice, 2018,9(3):131-132.第五,资本主义社会民粹主义的抬头助涨了布兰迪斯学派的“复兴”。新布兰迪斯学派特别关注和保护小企业的利益,既强调个体在经济活动中的平等参与,也强调平等的再分配。互联网巨头的出现使得个人隐私、个人利益的保护显得更加重要,这也给新布兰迪斯学派制造了宣传的土壤。第六,作为法学流派之一的布兰迪斯学派可以给反垄断经济学带来新的思考,丰富经济学的思想。布兰迪斯学派思想的出发点在于对市场经济本身的认识,我们也将看到,这一认识和其他几个流派有明显的区别。布兰迪斯学派对市场经济独到的认识也对后来的一些宏观经济思想流派产生了影响。

二、从“大争论”看反垄断的经济、法律和政治

从理论层面来说,反垄断是一门经济和法律交叉的综合性社会学科。美国的反垄断法诞生一百多年以来,经济学理论在证据、审查、判定、执法、监管等各方面占据着越来越大的比重,扮演的角色也越来越重要。如果说经济学是反垄断的骨架,它的规范分析能让监管和执法立得住;法律是反垄断的肌肉,它的约束使得反垄断真正具有效力;政治就是反垄断的血液,它的形态结构和能否顺利运转决定了反垄断执法和政策的最终效果。政治、经济、法律三者被有机地融合在一起,在反垄断中扮演着各自的角色。政治立场决定了反垄断的价值倾向和价值目标,经济思想决定了反垄断的理论基础和分析方法,法律约束决定了反垄断的实施准则和程序正义。这场“大争论”既是各方不同价值原则的比较,也是反垄断法本身多元价值的体现。

(一)经济学和市场表现层面

从某种意义上说,反垄断法在实践分析中,是从经济学实证证据而来,到经济后果而去。反垄断法的立法初衷至今仍然充满争论,但保护竞争依然是核心的价值观,无论这个所谓的竞争究竟是“竞争状态”(6)结构主义观的反垄断思想,代表流派是哈佛学派,同时接受结构主义观的派别还有布兰迪斯学派和“大争论”中的激进派。“竞争过程”“竞争结构”,(7)这两个是新布兰迪斯派在布兰迪斯派的基础上发展出的主要观点。还是“可竞争性”。(8)芝加哥学派的反垄断思想之一。竞争无论作为反垄断中的独立价值还是非独立价值,总需要从经济价值和经济标准中寻找支撑,并且是主要支撑,无论这些经济价值是促进消费者还是社会总福利的提高,抑或是激励创新,或者促进产业和经济增长。(9)兰磊:《论反垄断法多元价值的平衡》,法律出版社,2017年,第37-45页。

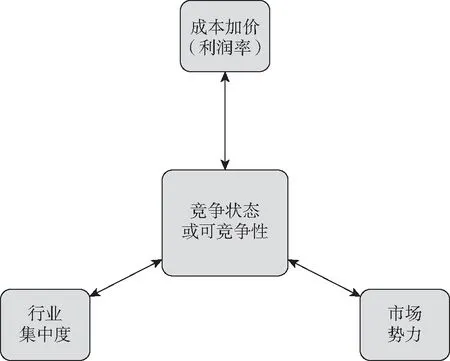

除新布兰迪斯学派之外,所有经济学以及涉及市场证据方面的文献,围绕的反垄断价值核心都是指竞争状态或可竞争性。在所有参与评估市场竞争状况的文献中,判定要素一共可以分为成本加价(利润率)、行业集中度和市场势力三种理论,三个证据要件指标的变化也分别会使竞争状况发生变化,如图1中竞争状况周围三个双向箭头所示。

图1 “大争论”中实证经济学文献判定竞争状况的主要证据要件

部分实证经济学文献一致性地认为美国市场竞争状况下降了。2016年,奥巴马政府的经济顾问委员会发布了一篇报告,(10)Council of Economic Advisors, Benefits of Competition and Indicators of Market Power (Council of Economic Advisors Issue Brief updated May 2016), pp.1-5.根据美国统计局近二十年来的数据指出,美国的市场集中度越来越高,竞争程度也随之逐渐下降,企业的利润也呈现出惊人的增长。洛克尔和埃克豪特(Loecker and Eeckhout,2017)得出了一致的结论,并评估了市场势力的提高给宏观经济带来的影响,这些影响包括劳动报酬率下降、低端劳动力工资下降、劳动力参与度降低、劳动力流动性降低、资本回报率降低和总产出增速放缓等。(11)De Loecker,J.,& Eeckhout,J.,The Rise of Market Power and The Macroeconomic Implications,Working Paper,National Bureau of Economic Research,2017.

与上述文献得出的结论完全相反,还有部分经济学文献否认成本加价或行业集中度有显著提高的现象和趋势存在,这就否定了可能判定市场竞争程度下降证据要素。这一类文献主要来自美国竞争当局或者有当局执法经历的经济学家,他们在此次“大争论”中被称为保守派,核心思想为拥护自由主义市场经济。例如,萨赫尔和云(Sacher and Yun,2019)认为,发现关于竞争状况负面证据研究的一个很明显的缺陷在于他们使用的是总量的数据,例如经济普查的数据,这样的数据无法区分相关市场、地域市场,所得出的结论既不是市场竞争性的充分条件,也不是必要条件。(12)Sacher, S. B., & Yun, J. M.,“Twelve Fallacies of the ‘Neo-Antitrust’ Movement”,George Mason Law Review, 2019,19(12):7-10.作者之一约翰·云(John M. Yun)为前美国联邦贸易委员会反垄断部经济局执行副主任。保守派同时认为,行业集中度和利润率与行业竞争状况并没有必然的因果关系。

进一步地,很多持有竞争状况下降结论的文献将这一结论归因于现行反垄断体系的低效或现行反垄断的执法不力。例如激进派,其成员大多为有政府咨询经历的经济学家。伯克利大学经济学教授卡尔·夏皮罗(Carl Shapiro)和美国反垄断协会主席戴安娜·莫斯(Diana A. Moss)作为激进派的代表人物,他们将这种“执法不足”的观点更加具体化。前者认为,首先消费者福利标准需要进行澄清,认为消费者不仅为商品和服务的最终购买者,任何交易中的买方都可以称作为消费者,因此消费者福利标准应该表述为“如果某商业行为扰乱竞争过程并损害交易对手,则该行为就应被认为是反竞争的”;(13)The Consumer Welfare Standard in Antitrust: Outdated or a Harbor in a Sea of Doubt?115th Cong, 1st Sess, Hearing before the Subcommittee on Antitrust, Competition and Consumer Rights of the Senate Committee on the Judiciary (Dec 13, 2017)(Statement of Carl Shapiro), pp.2-3.其次,现有的经济学研究显示应当进行更严格的并购审查,以及对大型企业尤其是科技巨头进行密切而严格的反垄断审查。后者将自己代表的美国反垄断协会称作激进派声音的排头兵,(14)美国反垄断协会(American Antitrust Institute)是一个提供反垄断公共利益研究的非营利性组织。事实上,美国反垄断协会自成立以来都以倡导更激进的反垄断执法和更严厉的并购审查而闻名。她认为现行反垄断法根基牢固,消费者福利标准完全有能力应对现代经济业态的挑战,但是坚持现行法律和标准需要更严格的执法,且不排斥结构主义的反垄断审查。

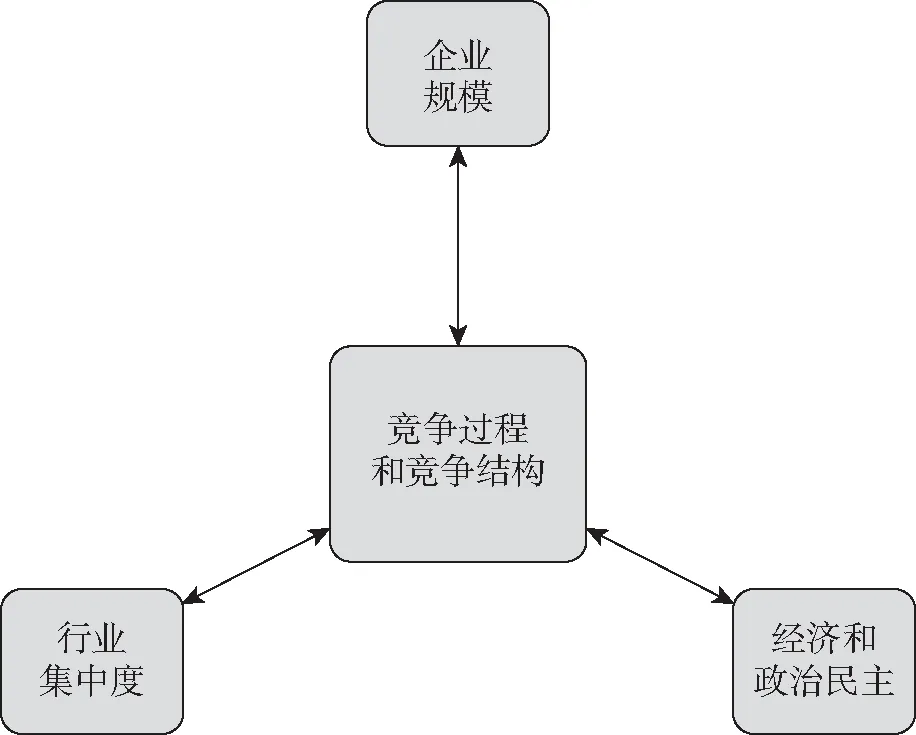

相对于激进派,批评和政策主张更为激进的是新布兰迪斯派。(15)值得一提的是,保守派将新布兰迪斯派主导发起的批判和呼吁改革的运动称作“hipster antitrust”,中文可翻译为“新潮反垄断”,具有一定的讽刺意味。在此次论战中这一称呼被保守派频繁引用,却也遭到了新布兰迪斯派的不满和指责。参见Wright, J. D., Dorsey, E., Klick, J., & Rybnicek, J. M.,“Requiem for a Paradox: The Dubious Rise and Inevitable Fall of Hipster Antitrust”,Arizona State Law Journal, 2019,51(293)以及Wolfe, M.,“Movements, Moments, and the Eroding Antitrust Consensus”,Working Paper,2019,p.2.相较于其他两派,他们的证据出发点不在于对市场整体竞争性的评价,而是对科技巨头的批判。他们认为科技巨头不仅拥有巨大的市场势力,还拥有足以左右大选、妨碍民主的政治力量,也使得资本回报上升、劳动力回报下降,进而由此得到美国市场竞争状况下降的结论,并且认为是现行的反垄断体系和竞争执法直接导致了现在糟糕的状况。一篇代表性的文献是柯安(Khan,2016),她通过批评亚马逊提出,现行消费者福利标准过分关注短期价格效应,不足以充分抓住高技术商业形式市场势力组成结构的核心要素。现行反垄断体系主要围绕价格和产量展开分析,这种框架将低估掠夺性定价以及企业多市场经营行为的反竞争效应。故她认为反垄断法要重新审视对于竞争结构的保护。哥伦比亚大学法学院教授蒂姆·吴(Tim Wu)在其《巨头的诅咒:新镀金时代的反垄断》一书中,甚至用法西斯主义与科技巨头作类比,认为目前互联网巨头过分集中的经济和政治力量是危险的。这本书的主要观点也可以作为新布兰迪斯派的一个缩影:反对经济集权、呼吁经济民主;严厉监管大企业,呼吁保护小企业;批判现有反垄断体系,呼吁恢复布兰迪斯时代的旧制。开放市场协会(Open Markets Institution)执行董事巴里·林恩(Barry Lynn)曾表示,“现如今,美国政治经济的几乎每个部门、每个行业都比二三十年前更加集中”,并指出很多专家学者,包括当局执法者对这些集中性趋势“不以为然甚至无动于衷”。(16)林恩也同样认为,现有反垄断执法体系过分聚焦于价格和产量的变化是“极具误导性”的,美国市场当下的反垄断问题还使得小企业的生存状况变得艰难,新企业的进入更加困难,公民损失的不仅仅是经济福利,“还有他们慢慢被侵蚀的财产、作为经济个体和公民的独立性,甚至是尊严”,而造成这一切的原因都是由于现行反垄断体系和逻辑存在的重大缺陷,没有能有效地保护竞争过程。(17)The Consumer Welfare Standard in Antitrust: Outdated or a Harbor in a Sea of Doubt?115th Cong, 1st Sess, Hearing before the Subcommittee on Antitrust, Competition and Consumer Rights of the Senate Committee on the Judiciary (Dec 13, 2017) (Statement of Barry C. Lynn), pp.3-4,pp.1-11.在新布兰迪斯派的理解中,并不存在所谓“市场势力”这一概念,是因为他们认为市场机制运作和演化过程中并不存在任何“自然”的力量,任何经济力量和经济组织的出现都是人为的结果,是可以被控制和监管的。任何这种“不自然”的力量都不能被称作“市场势力”,即使是技术进步带来的市场优势地位也并不是完全由“看不见的手”带来的。新布兰迪斯派对市场竞争状况的判定及其要件如图2所示。

图2 新布兰迪斯派判定竞争状况的经济学证据要件

新布兰迪斯学派所指的竞争过程在某种程度上包含于竞争结构。这一学派尤其强调要以动态的、长期的、演进的视角观察和分析产业发展,过程变量比结果变量更重要。(18)Sallet, J.,“Louis Brandeis: A Man for This Season”,Colorado Technology Law Journal, 2017,(16):377.所以是否坚守经济效率标准,或消费者福利标准,是新布兰迪斯派和另外两派的最根本区别。另外从图2可以看出,新布兰迪斯派是更激进的结构主义者,他们不仅关注行业集中度,还关注企业本身的规模。

理论上,产业组织理论对于判定市场竞争状况这一命题本身是没有定论、存在争议的。第一,成本加价本身的衡量存在争议;第二,成本加价与市场势力之间的关系存在争议,市场势力包含多种表现形式,故从成本加价向市场势力的因果推理存在问题;第三,市场势力存在的多种形式使得以此为基础判定市场竞争状况存在诸多难点和疑点,所以市场势力和市场竞争状况之间也不存在一致性的因果推理;第四,虽然芝加哥学派在现行反垄断体系中获得广泛认可,但结构主义思想并没有遭到一致性的抛弃,甚至在具体案件审理过程中仍充满结构主义思想;第五,互联网技术的发展和新经济业态使得一些新的经济和市场要素需要被考虑进来,例如平台经济的诸多不同于传统企业的特殊行为等。反垄断经济学中存在的这些问题为此次反垄断“大争论”提供了理论辩论的基础,也使得现在和将来以此为基础的反垄断辩论将注定旷日持久、难分胜负。

(二)法律层面

法律既服务于反垄断经济学价值的实现,本身也具备平衡反垄断多元价值的逻辑工具和价值标准。“大争论”中法律层面的分歧主要包括立法目的和执法目标两方面。事实上,反垄断法的立法目的和执法目标都是多元的。以立法目的为例,它既包含所服务的经济价值,也包含反垄断法作为法律本身的法律价值。

作为当局者以及奉行经济自由主义的保守派认为,反垄断法的立法目标就是提高经济效率,具体来说就是提高消费者福利。保守派认为,经济学分析其实自《谢尔曼法》诞生以来都扮演着重要的角色。皮托斯基认为,对于1890年、1914年、1936年和1950年(19)对应的法案分别为《谢尔曼法》(1890);《克莱顿法案》、《联邦贸易委员会法案》(1914);《罗伯逊-帕特曼法案》(Robinson Patman Act)(1936)以及《塞勒-凯弗维尔法案》(Celler-Kefauver Act)(1950)。的这些反垄断重要立法来说,尽管制定者的政治背景和政治力量各不相同,但这些法案在执行和解读时都将经济学分析放在首要的位置。(20)Pitofsky,R.,“Political Content of Antitrust”,University of Pennsylvania Law Review,1978,(127):1051-1075.霍温坎普(Hovenkamp,1990)也表达了相似的观点。其次,他们认为反垄断法在不同时代背景下是在不断演化的。如果一味盯住反垄断法立法初衷,正如新布兰迪斯派所批判的那样,将忽视当下的产业和社会环境并阻碍反垄断法的进步。最后,纵观整个反垄断法百余年的发展历史,《谢尔曼法》颁布之初到20世纪30年代末,虽然有很多有影响力的反垄断思想运动(例如布兰迪斯学派),但在法庭之上成就甚少,(21)Hofstadter, R.,The Paranoid Style in American Politics,Vintage,2012,pp.9-10.尤其是在《谢尔曼法》通过后的十年内,大部分的反垄断案件都是针对工会而非企业。(22)Winter Jr, R. K.,“Collective Bargaining and Competition: The Application of Antitrust Standards to Union Activities”,Yale Law Journal,1963,73(14):16.所以在反垄断法诞生之初,执法的干预性程度非常之低。事实上,直到20世纪40到60年代,反垄断法才逐渐积累针对企业的成功诉讼。(23)Hovenkamp, H.,“Antitrust Policy, Federalism, and the Theory of the Firm: An Historical Perspective”,Antitrust Law Journal, 1990,59(75):79.并且,就算是这二十年被称作反垄断法历史上最具干预性的时期,也不能被称作为一个民粹主义时期,民粹主义反垄断司法在历史上并不存在。一位前美国贸易委员会主席也在其书中指出,“纵观反垄断法立法和执法历史,没有任何迹象表明应该指控通过敏锐和精明的商业本领获得的垄断力量”。(24)Pitofsky, R.ed.,How the Chicago School Overshot the Mark: The Effect of Conservative Economic Analysis on US Antitrust,Oxford University Press, 2008,p.16.从这些列举的文献中可以看出,保守派认为经济目标和经济分析永远是反垄断法的立法核心,具体包括消费者福利、市场价格、产品质量、产品可选择性和创新等。

激进派的组成成员基本上为经济学家,在产业组织领域的研究中都颇有建树,他们依然坚持经济效率的核心价值,依然坚持将消费者福利标准作为反垄断法的立法目的,这一点同保守派是一致的。但是他们认为现行的反垄断制度执法效力不足,体现在横向和纵向两个维度。纵向维度是指执法力度,包括审查力度、执法投入的不足,横向维度是指执法目标过于局限。激进派认为现行反垄断体系还应充分结合结构性因素,对于大企业特别是科技巨头应该展开严格的审查,加强平台企业的监管,适当调整反垄断审查策略。对于现行反垄断体系中比较宽容的纵向约束和纵向一体化行为也应该加强监管。(25)The Consumer Welfare Standard in Antitrust: Outdated or a Harbor in a Sea of Doubt?115th Cong, 1st Sess, Hearing before the Subcommittee on Antitrust, Competition and Consumer Rights of the Senate Committee on the Judiciary (Dec 13, 2017) (Statement of Diana A. Moss), p.8.作为主张对现有体系改革的激进派,将结构主义因素纳入执法目标中是与保守派最大的区别。

新布兰迪斯派的立法目的和执法目标与“大争论”中的另外两派截然不同,自成一派。他们沿袭了布兰迪斯的观点,认为反垄断法的立法目的应该是保护经济民主、促进生产活动的公平参与、促进收入和再分配的公平、平等。这些目标与市场竞争往往没有直接的关系。在实现的手段上,他们认为应该制定一切有利于民主的立法目标,这使得他们不再执着于经济效率,不再聚焦于市场运作状况的经济指标。特别地,在这个民粹主义抬头的时期,他们认为应当关注小企业的生存状况,并通过法律和行政手段保护小企业的进入和生存。如果过多地关注市场上的价格信号,那么将不能很好地获取真实的关于竞争状况和竞争结构的信息,这将会导致执法不足,也就不能有效实现经济民主相关的目标。在保证经济民主的基础上,促进收入和再分配的平等、促进经济平等是新布兰迪斯派赋予反垄断的下一个目标。他们认为保护竞争,就是为了保护公民的财产不被垄断者所侵吞,而只有以严格的结构主义方法从一开始就控制垄断者的发展才可以实现这一目的。尤其在这个互联网巨头兴起,个人隐私、个人数据频频遭受侵犯和滥用,收入不平等加剧的美国,新布兰迪斯派的政策主张十分具有吸引力,也具备宣传和滋生的土壤。

(三)政治层面

此次“大争论”起始于2015年末、2016年初,正值美国大选,也正值互联网独角兽不断涌现、互联网经济向数字经济和智能经济转型之时。“赢者通吃”成了最普遍的商业法则,资本和用户被庞大的互联网平台吸引而集中,使其掌握了大量的用户隐私和用户数据,个人经济活动越来越依赖于互联网平台企业,个人隐私也越来越多地掌握在互联网平台手中。正是在这样的背景下,在最近几年里,包括美国在内的西方各主要资本主义国家,民粹主义开始抬头并愈发盛行。(26)Shapiro, C.,“Antitrust in a Time of Populism”,International Journal of Industrial Organization,2018,(61):723-725.

民粹主义与民主之间的关系历来充满争论。有人说民粹主义是民主的威胁,也有人说民粹主义才是真正的民主。(27)Canovan, Margaret,“Populism for Political Theorists?”Journal of Political Ideologies,2004,9(3): 241-252;Mudde, Cas; Kaltwasser, Cristóbal Rovira,Populism: A Very Short Introduction,Oxford University Press,2017,p.32.但可以肯定的是民粹主义是民主意识形态下的一种产物,可以被认为是其一种表现形式。此次“大争论”从政治意识形态上来说,就是自由与民主之间对立统一的矛盾的延续和一个具体表现。特别地,此次“大争论”中的自由体现出的是经济自由主义,或者说市场经济下的自由放任主义;民主体现出的就是民粹主义,即政治上反对精英统治,经济上反对经济集权和财富集中,倡导平等、平权。

具体到反垄断法,其有效实施既离不开健全的司法系统,也离不开完善的行政体系。特别地,美国的行政体系是一个两党制下的联邦政府。所以在这次“大争论”中,民主党和共和党两党中的不少成员都不可避免地参与了进来。所以说,“大争论”政治层面上的讨论,既有意识形态的分歧,也有美国的两党之争。特别地,自特朗普总统就职以来,联邦贸易委员会、司法部反垄断局的主要力量就在共和党的控制之下。这些处于竞争当局要职的共和党人,既是保守派的代表,又是共和党对自由主义信奉的一个缩影。而民主党则在民粹主义崛起和布兰迪斯派“复兴”的势头之下,扛起民粹主义大旗,借用新布兰迪斯派的政策主张,向共和党发起挑战。

民主党参议员艾米·克洛布彻(Amy Klobuchar)和伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)就是呼吁以强硬结构主义观点审查大企业并购的代表性成员。前者在自己的提案中主张为申请合并的企业划定一个规模上限;(28)参见https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1812/text?r=22。后者在自己2020年总统竞选中提议将阻止全球营业额250亿美元及以上的“平台设施”企业(platform utility)并购依附于平台的子公司。(29)参见 Elizabeth Warren, Here’s how We Can Break Up Big Tech, MEDIUM, March 8, 2019,https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c.这些主张和新布兰迪斯派是相合的。但是共和党人认为“企业规模和其在相关市场上的份额不存在必然联系……企业想要争取市场主导地位的动机应值得鼓励……仅仅由于科技巨头成功地在市场中生存了下来取得了有利地位而试图分拆他们的想法是危险的,也是没有依据的”。(30)Sacher, S. B., & Yun, J. M.,“Twelve Fallacies of the ‘Neo-Antitrust’ Movement”,George Mason Law Review,2019,19(12):24-25。共和党成员,前联邦贸易委员会委员约书亚·怀特(Joshua D. Wright)曾多次在公开场合指出,以反垄断为事业的人们,无论是学者还是执法者,无论是民主党人还是共和党人,都应该认识到,消费者福利标准是目前最好的反垄断法律框架,若在新经济日益发展的今天抛弃这一框架,对于美国和世界经济都是尤为危险的。(31)The Consumer Welfare Standard in Antitrust: Outdated or a Harbor in a Sea of Doubt?115th Cong, 1st Sess, Hearing before the Subcommittee on Antitrust, Competition and Consumer Rights of the Senate Committee on the Judiciary (Dec 13, 2017) (Statement of Joshua D. Wright), p.18.他认为在反垄断发展的过程中有不同的声音是好的,但现行反垄断体系不存在任何缺陷,经济自由主义和消费者福利标准也将一直作为反垄断的核心意识形态指导反垄断法和反垄断经济学。(32)Wright, J. D., Dorsey, E., Klick, J., & Rybnicek, J. M.,“Requiem for a Paradox: The Dubious Rise and Inevitable Fall of Hipster Antitrust”,Arizona State Law Journal, 2019,(51):299-300.最后,“大争论”中的激进派,也奉行经济自由主义,只是围绕着这一意识形态提出改良的政策主张,只能被认为是自由主义的改革派。

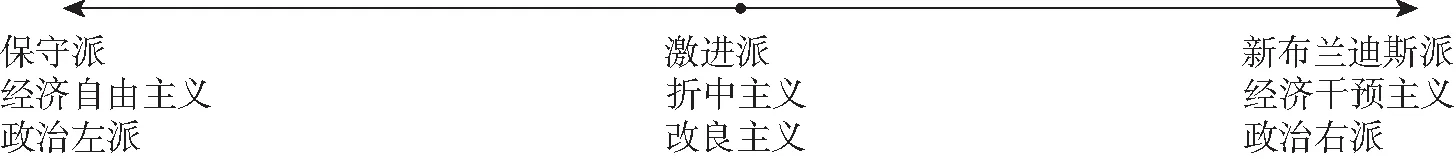

如果将三个派别放在一个线段之中,那么保守派将位于线段的左端,激进派位于中间,而新布兰迪斯派位于线段的右端,无论这一线段的刻度从左至右分别是指经济学意义上的自由主义和干预主义,(33)吴汉洪,《微观经济领域和宏观经济领域干预主义与自由主义论争的比较》,《北京工商大学学报(社会科学版)》2009年第6期。还是指政治意义上的左派和右派,都是适用的,如图3所示。下面表1为对上文谈到的三派及其各项主张的汇总。

图3 “大争论”各派及其经济主张与政治倾向线段图

表1 “大争论”中三派理论观点与政策主张汇总

总的来说,自由与民主的对立统一关系是这场发生于美国的反垄断“大争论”的历史大背景,而互联网巨头的出现以及信息技术、数据和人工智能技术的发展成熟仅仅为这次“大争论”创造了条件。作为由经济、法律和政治这三个受社会思潮影响最深学科交叉组成的反垄断,也不可避免地被二者的对立统一关系影响,并在矛盾的不断发展中不断进步。虽然我们将此次“大争论”解剖为经济、法律和政治三方面,但三者在反垄断中是循环支撑自成体系的(如图4所示),所以无法割裂地评判一项反垄断政策主张的优与劣,或一个反垄断经济学理论的对与错,或一部反垄断法律的残缺与严密,三者必须综合来看才能得出最客观的结论。

图4 反垄断中的经济、法律与政治的关系

三、“大争论”中布兰迪斯学派的价值与局限

新布兰迪斯学派是这次“大争论”的发起者和最主要的批判者,在一定时期内引领了新反垄断的风潮。但我们认为,新布兰迪斯派并不能有效地解决数字经济发展带来的竞争问题。新布兰迪斯派作为布兰迪斯派的继承者,在很多方面保持了一致性。虽然布兰迪斯学派在解决当下反垄断问题上具有局限性,但它还有很多未被人发现的具有宝贵价值的经济学思想,这些思想对于更好地思考现实问题颇有助力。

1. 布兰迪斯的反垄断立法初衷及其评价。

在此次“大争论”中,其继承者新布兰迪斯派就认为,反垄断法向消费者福利标准的演变背离了反垄断法的立法初衷。例如,柯安谈到“对消费者福利的过度关注是错误的。它与(反垄断法)立法初衷渐行渐远,当初国会通过反托拉斯法是为促进一系列政治经济目的,包括工人、生产者、企业家和公民的利益……反垄断法和竞争政策应该提高市场的竞争性而不是所谓‘福利’”,相应的,她认为“只有将关注点重新拉回到竞争过程和结构上,才是对反垄断立法初衷的尊重与忠诚”。新布兰迪斯派的另一位代表人物巴里·林恩(Barry Lynn)在一次访谈中也表示,反垄断法的立法初衷有两点:其一为保护生产者的利益,其二为保护民主不受财富和权力过度集中的危害。但是芝加哥学派全盘否定了这些观点。(34)Russell Brandom, “The Anti-Monopoly Case Against Google: A Conversation with Open Markets’ Barry Lynn”, The Verge, September 5, 2017.又如,瓦伊桑(Vaheesan,2017)表示,大量研究发现消费者福利标准未真实反映当时通过反垄断法的国会的意图。(35)Vaheesan,S.,“The Twilight of the Technocrats’ Monopoly on Antitrust”,Yale Law Journal Forum,2017,(127):980-995.布兰迪斯对于反垄断法的立法初衷可以总结为:通过反垄断立法和行政手段,防止垄断者的出现、控制垄断力量,实现保护经济民主、促进生产活动的公平参与、保护小企业和普通劳动者等经济和政治目标。

回顾对于《谢尔曼法》立法初衷的研究历史可以看出,不同观点之间一直是争论不休的。不同的学者有不同的解读,大致可以分为四类。在布兰迪斯学派和芝加哥学派之外的两个主要观点,其一为保护生产者和生产活动,其二为保护消费者的财产不向垄断者转移。(36)参见Hovenkamp, H.,“Antitrust’s Protected Classes”,Michgan Law Review, 1989,88(1):6;Lande, R. H.,“Wealth Transfers as The Original and Primary Concern of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged”,Hastings Law Journal, 1982,34(65):72.上述四类观点互相对立,又互有交集,所探讨的法律目标中,受保护主体的对立两方是消费者和生产者,标准的对立两方是经济效率和政治、社会福利。关于立法初衷长久以来的争论,显示出了反垄断法立法初衷的多元性和不确定性,并且之所以会呈现出这种不确定性,正是不同时代背景下,人们对反垄断法的要求不同。而反垄断法同其他法律一样,从诞生之初就一直在从不确定性中追求确定性,尽力缩小涉及的概念、目标、行为等的范围。特别的,反垄断法对确定性的追求来源于对法律现实主义带来问题的不满。法律现实主义主张效仿自然科学的逻辑演绎,高度依赖实证证据,这也同时带来了不确定性的问题。从这种追求确定性的意义上说,芝加哥学派主张的消费者福利标准就优于布兰迪斯派和新布兰迪斯派提出的立法目标。消费者福利标准也可以看作是一种“自然选择”的结果,是执法者、法官不断选择不断淘汰的结果,并且一直是法学家们评判法学思想的关键标准之一。例如金斯伯格(Ginsburg,2013)和霍温坎普(Hovenkamp,2019)支持了这一观点。(37)Ginsburg, D. H.,“Bork’s Legislative Intent and the Courts”,Antitrust Law Journal, 2013,79(941)和Hovenkamp, H.,“Is Antitrust’s Consumer Welfare Principle Imperiled?”Journal of Corporate Law (Forthcoming 2019), 18(15):35.尽管保守派自己也承认,先行反垄断政策过于关注企业市场表现的账面底线指标,导致反垄断执法变得过于复杂,同时在保护竞争方面还不够有效。(38)Werden, G. J., & Froeb, L. M.,“Back to School: What the Chicago School and New Brandeis School Get Right”,Working Paper, pp.1.但是在立法初衷之争中,布兰迪斯派的主张和新布兰迪斯派的批判并不能有效撼动现行反垄断的消费者福利标准。

布兰迪斯本人虽然也追求执法标准的确定性,但终究没有形成一套完整而严密的理论体系,“专门理论”(ad hoc theories)仍然是主要内容。在自由与干预的取舍与应用情形方面,仍然有自相矛盾的地方,难以自圆其说。为了更深入地了解这些问题的原因,需要从他对于市场经济的认识开始剖析。

2. 布兰迪斯学派的经济学思想。

布兰迪斯学派虽然没有形成自己的经济学理论体系,但其思想的根源在经济学,尤其是对市场经济的认识。总的来说,布兰迪斯的经济学思想包含三个主要内容:对市场经济的认识、对市场竞争的监管政策以及对自然垄断行业的规制。

布兰迪斯认为,分配稀缺资源的方式除了去中心化的市场经济和中央计划经济之外,还有中间道路,就是二者以不同方式结合产生的混合经济模式。(39)Brandeis, L.,“Shall We Abandon the Policy of Competition?”Case and Comment, 1912,18(9):494-496.后被收录进其论文集“The Curse of Bigness”。布兰迪斯反对两个极端的情形,即一方面政府既不能作为生产者也不能作为中央计划者干预经济,另一方面政府也不能将大企业留在私人手中而仅仅去调节其价格和利润。(40)Brandeis, L. D.,Letters of Louis D. Brandeis: People’s Attorney,State University of New York Press,1972,p.2.从这一点上来说,如今新布兰迪斯派的某些观点其实并不代表布兰迪斯本人的观点。例如上文提到的民主党参议员艾米·克洛布彻(Amy Klobuchar)和伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)所呼吁的为进行合并的大企业设置营业额上限的观点,又例如蒂姆·吴曾经在书中表达“以大为恶”的观点等。另外虽然柯安曾否认“以大为恶”的观点,(41)Khan, L.,“The New Brandeis Movement: America’s Antimonopoly Debate”,Journal of European Competition Law & Practice,2018,9(3):pp.131-132,p.131.但新布兰迪斯派的出发点事实上就是科技巨头巨大的规模足以左右市场经济平衡和民主政治,故这也是其自相矛盾的地方。

布兰迪斯事实上主张的是所谓“规制的竞争”(42)Stigler, G. J.,“The Economists and The Problem of Monopoly”,Occasional Papers Law School University Chicago,1982,19(1):3.的问题。如果不理解布兰迪斯的思路,看到“规制”和“竞争”放在一起可能会令人迷惑。事实上,布兰迪斯理解的市场经济与亚当·斯密完全不同。布兰迪斯认为,亚当·斯密所说的“一个显而易见又合乎自然的自由主义制度”(43)Smith, A.,An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,Edited by RH Campbell and AS Sinner,Oxford University Press,1976,p.23.事实上使得“市场经济本身包含着令其自身走向灭亡的基因”。(44)如果放任市场自由发展,许多市场必定会最终由垄断者所控制。布兰迪斯认为经济达尔文主义在两个核心的论点上长期被人误解:第一是市场竞争存活下来的企业并非是最有效率的,而是最适合资本和银行家的;第二,通过市场经济的竞争环境产生的垄断者往往并非是经济效率的作用结果,而是受其他因素操纵的人类行为的结果,而非自然演化和纯自然理性。(45)Elzinga, K. G., & Webber, M.,“Louis Brandeis and Contemporary Antitrust Enforcement”,Touro Law Review, 2017,33(277):282-292.所以也就不存在“自然垄断”一说,诸如所谓自然垄断的石油托拉斯和钢铁托拉斯形成的垄断都不是“自然的”,它们都是通过一系列掠夺性行为或并购行为杀死了竞争对手,这些行为都称不上“自然演化过程”。这样形成的垄断者对消费者和工人的福利都将是有害的。从这个意义上来说,新布兰迪斯派对市场机制的理解和布兰迪斯本人就有了些许偏差。他们认为“经济本身及与经济有关的政治活动只能通过法律和政策来构建”,(46)Khan, L.,“The New Brandeis Movement: America’s Antimonopoly Debate”,Journal of European Competition Law & Practice,2018,9(3):pp.131-132,p.131.这显然不是布兰迪斯眼中的市场经济的样子。那么要想阻止这些垄断的发生,布兰迪斯认为要从一开始阻止他们,(47)FTC v. Gratz, 253 U.S. 421, 432-435 (1920) (Brandeis, J., Dissenting).并且商业活动需要受到某些形式的管制,以阻止他们实施掠夺性行为,或者通过卡特尔或合并的方式形成联盟,这也就形成了其所谓“规制的竞争”的说法。当然,布兰迪斯深谙竞争给产业和经济发展带来的好处,所以他的观点是,要想保持市场的自由竞争,市场本身是做不到的,必须要通过政府以行政和法律的手段进行管制才能实现完美的竞争环境和竞争结构。用布兰迪斯自己的话,就是“竞争权必须加以限制,竞争才可以得到保护”。(48)Brandeis, L.,“Shall We Abandon the Policy of Competition?”Case and Comment, 1912,18(9):497.

这就与亚当·斯密的观点,以及自由主义的古典学派和芝加哥学派相悖了,后者认为市场“生而为善”,不需要加以干预。布兰迪斯认为市场需要管制,其眼中的政府就是激进式的政府,这样的政府能够而且应该采取行动来保护和促进竞争。(49)Brandeis, L.,“The Regulation of Competition Against the Regulation of Monopoly”, in The Curse of Bigness,1935,p.110.具体来说,首先布兰迪斯主张在反垄断法中广泛考虑一切与竞争的动因和结果相关的各种经济、政治和社会目标,包括民主价值观。从布兰迪斯表达出的各种意见可以看出,他并不像新布兰迪斯派的巴里·林恩所说的主要关心生产者和小企业,他也关注消费者和工人的福利,从这个意义上来说,他是在乎平等的,只不过是以公平、民主地参与经济活动形式表现的平等。这种平等观在今天这场反垄断论战的各方之中,都没有得到体现。(50)值得注意的是,美国一段时间以来一直在进行关于“网络中性”(net neutrality)的讨论,提出这一概念的哥伦比亚法学院教授Tim Wu正是新布兰迪斯派的代表人物之一。保守派极力反对这一概念的主张。另外有文章指出,如果布兰迪斯在世,他一定会赞同这一概念。新布兰迪斯派自己也没有领会到这一层面的平等含义,而是深深烙上了民粹主义的烙印,将平等扩大到了收入、财富等层面的平等。第二,布兰迪斯认为政府对市场的干预除了使用反垄断法这一手段之外,另一个手段是建立“公共事业监管委员会”,对公用事业进行特殊管制。(51)Bickel, A. M.,The Unpublished Opinions of Mr. Justice Brandeis,Harvard University Press,1957,p.3.布兰迪斯认为,在确定交通费和类似公共服务费以及确定工业服务价格之间存在“根本区别”。(52)Brandeis, L.,“The Regulation of Competition Against the Regulation of Monopoly”, in The Curse of Bigness, 1935,p.111,p.109.对这些公用事业的规制,布兰迪斯的出发点略微有些不同,所谓“自然垄断”已经不再是首要的考虑目标,首要因素是对这些行业的监管要“为社区的福利服务”。(53)New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262, 284 (1932) (Brandeis, J., Dissenting).从这一点上来说,新布兰迪斯派认为,只有那些有自然垄断趋势的行业需要特殊监管,并且他们认为监管的重点目标并不是市场指标,而是防止相关垄断企业滥用市场上的优势地位。(54)Brandeis, L.,“The Regulation of Competition Against the Regulation of Monopoly”, in The Curse of Bigness, 1935,p.111,p.109.这其实已经是新布兰迪斯派自己的主张了,而不是布兰迪斯的观点。

布兰迪斯学派“规制性竞争”的思想没有得到主流经济学界的承认,也没有系统的理论进行支持,所以其应用,尤其是在数字经济中的应用仍然条件不足。互联网巨头的出现一定程度上反映了市场失灵,这种失灵是不是由于互联网市场本身具有天然的缺陷是存在疑问的。其经济民主观与政府干预又有着天然的矛盾,所以它不会成为数字经济反垄断的主流政策。

四、评论和启示

对于上述美国反垄断领域的争论,笔者给出如下评论和启示。

其一,干预主义与自由主义的争论具有长期性和复杂性。在经济学中,关于市场历来存在着两种对立的观点,第一种观点认为,市场从总体上说,运行是良好和充满活力的,而且市场本身具有修复其运行障碍的功能,这种观点对国家为弥补市场的不完美性所进行的干预表示质疑。在学术上这种观点常常被贴上自由主义的标签。第二种观点认为市场是脆弱的,经常会出现失灵,为校正市场失灵,国家干预是必要的,相应的这种观点常常被贴上干预主义的标签。纵观美国一个半世纪的经济史,某种程度上可以说是一部经济自由主义与国家干预主义争论的历史。有时候,市场在解决问题和实现增长方面是有创造性的,然而有些时候市场可能引起不可控的问题并带来麻烦。相反,有时政府干预市场经济帮助制定游戏规则,使经济运行更有效率,有时政府干预会抑制市场和增长。美国经济史见证了市场与政府之间不断变化的相互作用,这些作用呈摇摆不定的态势。值得指出的是,自凯恩斯主义经济学说出现以来,人们更多地关注和强调宏观经济领域干预主义与自由主义的争论,而对微观经济领域干预主义与自由主义的争论关注不够。从特定的视角看,本文所论述的数字经济背景下,美国反垄断领域的争论是微观经济领域干预主义与自由主义争论的现代版本。笔者认为,无论在微观经济领域还是在宏观经济领域,干预主义与自由主义的争论,还会持续下去。目前这场争论的结果,尚难预料。从西方经济的历史来看,一般来说,当经济社会比较稳定,经济危机和社会矛盾不十分严重的时候,自由主义容易抬头;相反,当经济社会比较动荡,经济问题和社会矛盾十分严重的时候,干预主义主张往往会得到大量的拥护者。

回到中国的现实中来,美国反垄断领域争论给我们的一个启示,就是在新时代下处理好政府与市场的关系问题,既是构建中国特色社会主义政治经济学的一个重大理论问题,又是新时代解决新的社会主要矛盾,实现经济高质量发展的一个重大实践问题。经济领域的干预主义与自由主义之争,从更高的层面看,就是如何处理好政府与市场的关系。美国反垄断领域干预主义与自由主义不断争论的历史告诉我们,政府与市场关系的构建不可能一劳永逸。实践发展永无止境,理论创新也永无止境。我国对于政府与市场关系的构建,不是简单套用任何一个现成的理论,而是要建立在对传统市场经济和传统计划经济体制的反思以及对实践规律的总结基础之上,站在新的历史起点上,不断加强基础研究,紧扣时代问题,在不断探索中,为世界贡献鲜活的中国智慧和中国方案。

其二,数字经济的快速发展给反垄断政策带来了新的问题和挑战。近几年来,数字经济的一种重要形态——平台经济的快速发展,一方面极大地改变了经济活动的参与方式,另一方面也引发了一系列竞争纠纷问题。例如,互联网平台企业间的并购浪潮、顺丰与菜鸟之间的数据纠纷、天猫与京东平台的“二选一”事件以及欧盟对英特尔、谷歌等互联网平台企业先后开出的天价罚单等。因为平台经济拥有很多不同于传统经济的特征,而且现有与平台经济相关的经济理论和法律制度尚不健全,从而导致了反垄断政策在实施过程中面临一些困难与挑战。因篇幅所限,这里仅提出两方面问题:一是相关市场的界定问题。关于多平台情况下的市场界定,一些学者(Evansand Schmalensee,2014)提出了可能存在的问题,其中之一是直接将单边市场分析工具应用于多边平台可能出现的问题。如果忽视各边需求间的正反馈效应,会导致市场界定的结果要么过于狭窄,要么过于宽泛(Evans and Noel,2005,2008)。以假定垄断者测试(SSNIP)为例,假设一边价格保持不变,如果垄断者在非常短暂的时间内小幅提高了另一边的价格并由此获利,那就说明这一边的产品属于反垄断相关产品市场。但在双边平台情况下,一边的价格上涨会导致另一边需求的下降,这反过来又将减少前者对平台的需求,这样就使得提价行为很可能是无利可图的,而这样得到的相关市场明显过于狭窄。问题在于研究者可能忽视了多边平台各边需求是相互依赖的事实。二是市场支配力的问题。在反垄断领域中,滥用市场支配地位是指具有市场支配地位的企业为维持和增强其市场地位而实施反竞争的商业行为。各国反垄断法几乎都禁止掠夺性定价行为。现在考虑一家具有市场支配地位的企业对其产品收取很低的价格,该价格低于产品的边际成本。通过使用标准的反垄断分析方法,竞争执法机构会将该行为认定为旨在驱逐竞争者的掠夺性定价行为:企业牺牲短期(即掠夺性定价实施阶段)利润以期在长期获取更多利润,也就是说,一旦掠夺成功,企业会提高价格并享有垄断利润。然而,上述解释在双边市场中可能并不成立。双边市场理论指出,为了最大化由交叉网络外部性产生的收益,企业需要适当平衡对市场两边收取的价格。相关的分析证明,当交叉网络外部性的强度不对称时,企业的最优策略是“补贴”能够产生更多价值的一边,甚至对该边采取“免费策略”。因此,对市场一边收取低于成本的价格可能是旨在最大化外部价值的合理商业策略的一部分,并不存在反竞争动机。此外,在并购调查中,市场支配力也是核心议题。并购企业是否有力量大幅提价?对涉及平台的并购来说,如果不考虑对平台服务的所有顾客群体的共同效应和相互影响,是不可能给出答案的。两个平台的并购将影响它们的定价水平和定价结构。根据其成本和需求结构以及竞争状况,并购之后的均衡价格可能导致价格结构不成比例地发生改变,并可能导致价格下降。并购调查需要考虑的另外一点是,导致某一边的顾客数量增加的并购,会使其他边的产品价值提高,因此,即使某一边的价格或总体价格有所提高,消费者福利仍然有可能增加。

其三,政府对市场的竞争监管要与时俱进,回应社会关切。数字经济背景下出现的新问题引起了各界人士的关注。法国《费加罗报》网站2019年9月26日刊登了该报对诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨的专访。在被问及为什么市场权力集中在少数人手中是美国资本主义最大的弊端之一时,他回答道:“我们从书本上学到的市场模式是,许多企业在市场上展开真正的竞争有利于消费者,但这并不再符合美国经济现状。在许多领域,不只是在互联网、动物饲料和药品领域,消费者很少有选择。当品牌很多时,实际上它们往往属于同一个集团。缺乏竞争的结果是,企业提高价格,提供的服务却很差,还加剧了不平等现象,因为首先危害到的是最贫困的人群。”据国外媒体报道,微软公司总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)认为,现在是时候为数字时代颁布新的反垄断法了。史密斯表示,与传统的计算公司所占市场份额的方法不同,监管机构在确定某公司是否为垄断企业时,还应考虑该公司拥有多少消费者数据。史密斯说,一种衡量垄断的新方法,只是他希望看到法律改变的方式之一,这样大型科技公司才能在美国得到更好的监管。我国互联网领域知名学者方兴东在近期的一篇文章中,说明了超级网络平台对网络治理带来的四个难题和挑战:(1)网络超级平台集合私有性和公共性于一体;(2)如何建立利益和权力的有效平衡;(3)消灭了公平竞争;(4)危及互联网的互联互通。这些情况表明,本文所论述的数字经济背景下美国反垄断领域的争论并非空穴来风。

回到中国的现实中来,当前,我国的《反垄断法》修订已经列入全国人大常委会立法计划,我国相关部门正在提出修订草案,切实增强法律的科学性、可操作性和可预见性。毫无疑问,数字经济条件下对互联网领域的竞争监管是一个绕不开的题目。联系到本文所论述的美国反垄断领域的争论,认识、了解这场争论的背景、争论的线索和争论的焦点,对于我国《反垄断法》的修订也是有所启示的。笔者作为反垄断领域的研究者,衷心希望我国新修订的《反垄断法》能够与时俱进,较好回应社会和民众对数字经济条件下对市场竞争和垄断问题的关切。