船用燃气轮机压气机自适应机匣处理设计

孙海鸥, 马婧媛, 王忠义, 万雷, 王立松, 曲锋

(哈尔滨工程大学 动力与能源工程学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

在高性能燃气涡轮发动机的发展过程中,压气机是关键部件之一。压气机在提供高压比的同时也限制了发动机的稳定工作范围。在给定的转速下,随着流量的不断降低,最终将在压气机内发生稳定流态破坏,从而发生喘振或旋转失速。对于单轴压气机,压气机与涡轮机负载共轴,压气机作为发动机的一个部件和涡轮一起工作时,它的工作范围要受到涡轮的限制。此时,压气机的工作状态只能沿着一条称为“共同工作线”变化。当共同工作线和不稳定边界相交时,压气机进入不稳定工作状态。对于多级轴流压气机,当工作转速小于设计转速时,进气攻角增大,附面层分离导致失速,进而出现“前喘后涡”的现象。近代高性能发动机中,共同工作线一般都非常靠近不稳定边界,而且有几处和不稳定边界相交甚至深入不稳定区。因此,需要针对这些轴流式压气机实施扩大稳定区的措施,不只是设计转速,同时要保证压气机在低转速运行时也具有较好的稳定性。

目前在现代大中型水面舰艇上使用的主要动力装置是全工况燃气轮机,典型的是美国GE公司的LM2500型燃气轮机,其在较高转速时具有良好的经济性,并且在转速较低时依然具有良好的经济性和稳定性,以便使舰船具有优秀的高速追击性能和良好的低速巡航性能。所以,对现代舰船燃机的压气机而言,其在追求更高的设计工况效率和稳定裕度的同时,对低工况稳定性也有一定要求,以便在较低工况时依然能稳定工作,从而为全工况舰船燃气轮机,稳定运行提供保障。相比于航空用压气机,船用压气机普遍存在低负荷经济性差,低转速工况下运行易发生失速喘振的缺点。

近几十年,各国学者针对这些轴流压气机进行扩稳研究,一方面使得共同工作线不和不稳定边界相交,另一方面能够改善前后各级的工作状态。较为普遍的扩稳措施有中间放气法、可转进口导叶和静叶、多转子法等。其中中间放气法虽然能够解除前喘后涡状态,但是损失一部分机械能,并且放气截面上气流重组引起局部气流分离和对叶片的激荡。可转导叶或静叶能改变动叶的进口气流角,减小攻角,但主要改善中径叶高,对叶顶处影响较小。多转子法能够使压气机在宽广的范围内工作而仍保持较高的效率,但结构比较复杂。

自20世纪60年代开始,机匣处理扩稳法开始被提出和采用。相比于其他扩稳措施,机匣处理方式有结构简单,经济性好,并且具有抗畸变能力较高的优点,成为比较热门的研究方向。机匣处理研究发展到目前,从结构较为简单的轴向缝式和周向槽式逐渐发展到自适应式和组合机匣式[1],试验证明,与实壁机匣相比,采用机匣处理后,压气机的不稳定边界都不同程度地向左上方移动,从而使稳定裕度提高。结构简单、效果明显的机匣处理技术已经在一些发动机中得到了实际有效的应用。每种机匣处理方式对压气机的性能影响不同,轴向缝式对压气机具有较好的扩稳效果,但同时对效率损失也较大[2-3];周向槽式对效率损失小,但扩稳效率不高[4-7]。因此,部分学者认为,提高压气机的稳定性是以损失效率为代价的。直到Hathaway[8]提出一种新的处理机匣形式——自适应机匣(self-recirculating casing treatment),该机匣结合喷气与引气的方式来延迟压气机的失速,根据压气机的工况自我调整喷气或吹气量。其扩稳机理张皓光等[9-11]进一步研究发现,自适应式机匣处理在合理的参数设计下,能在实现扩稳的同时少量降低压气机的效率。

现有关于自适应机匣处理的研究中,机匣处理模型主要由一个抽吸口、一个喷射口和一个桥体组成。关于多个自适应机匣开口的研究,目前还缺少研究。另外,船用燃气轮机压气机要求在各个转速下,都具有较好的运行稳定性。但目前大多数关于机匣处理扩稳研究主要是针对在设计转速下,因此,本文针对这2个问题进行探索研究。

本文以实验室现有一台2.5级压气机为实验模型,通过对压气机内部流场的分析,根据现有自适应机匣处理研究总结的设计经验,初步设计一种具有2个抽吸口的自适应机匣处理。对比机匣处理前后压气机稳定裕度和峰值效率变化,并通过分析内部流场变化,探索自适应机匣处理的扩稳方式。

1 模型

1.1 模型和网格

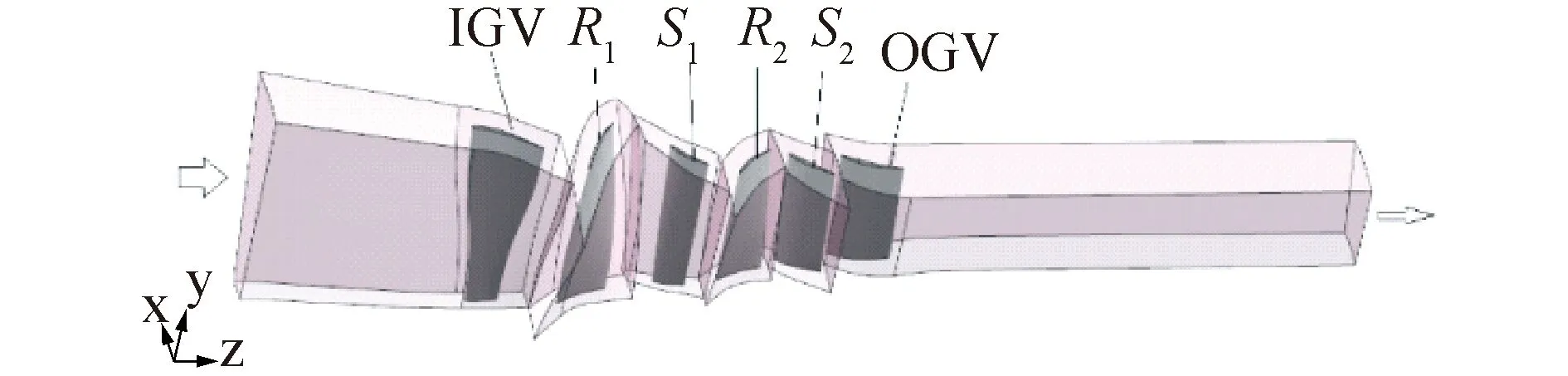

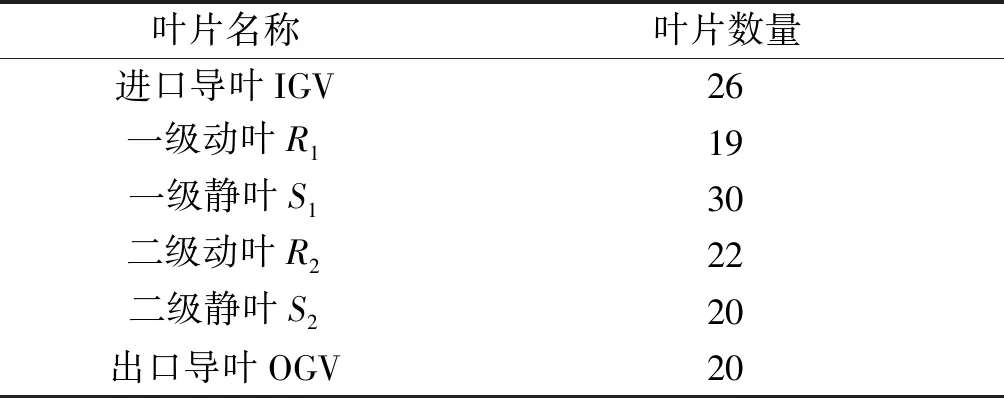

本文以实验室现有一台2.5级压气机作为实验模型(图1)。表1为该压气机各个叶片的参数,压气机设计转速为16 331 r/min,两级转子的叶顶间隙都为0.45 mm。通过UG建模,ICEM生成网格,叶片流道采用H型网格划分,叶片近壁面采用O型网格加密(如图2),计算使用CFX, 湍流模型采用k-ω模型,第1层网格高度满足y+小于2的要求。采用CFX-Post进行后处理来分析流场参数。

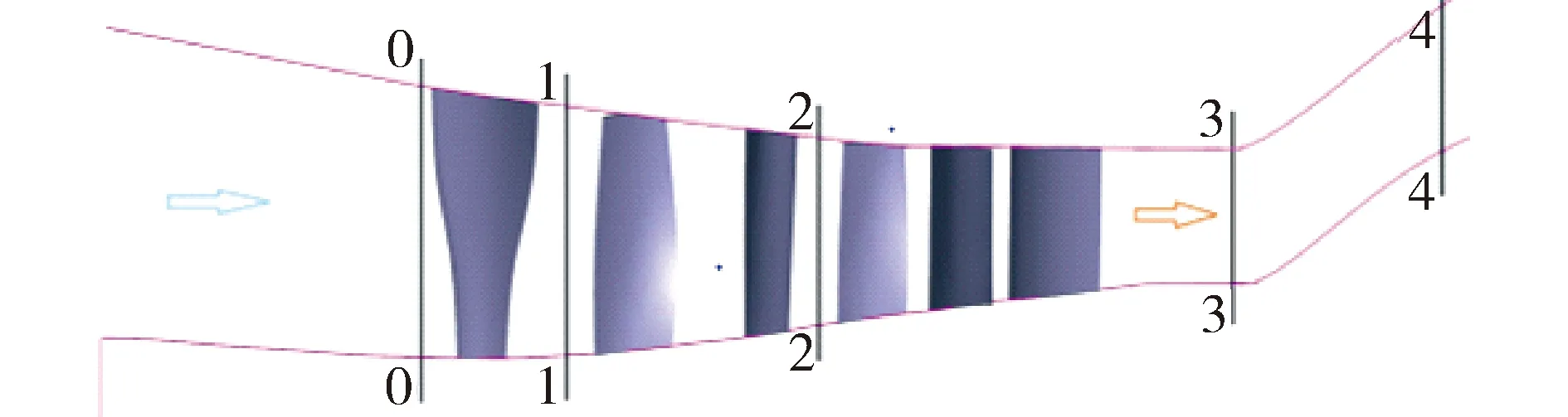

图1 2.5级压气机模型Fig.1 The model of 2.5 stage compressor

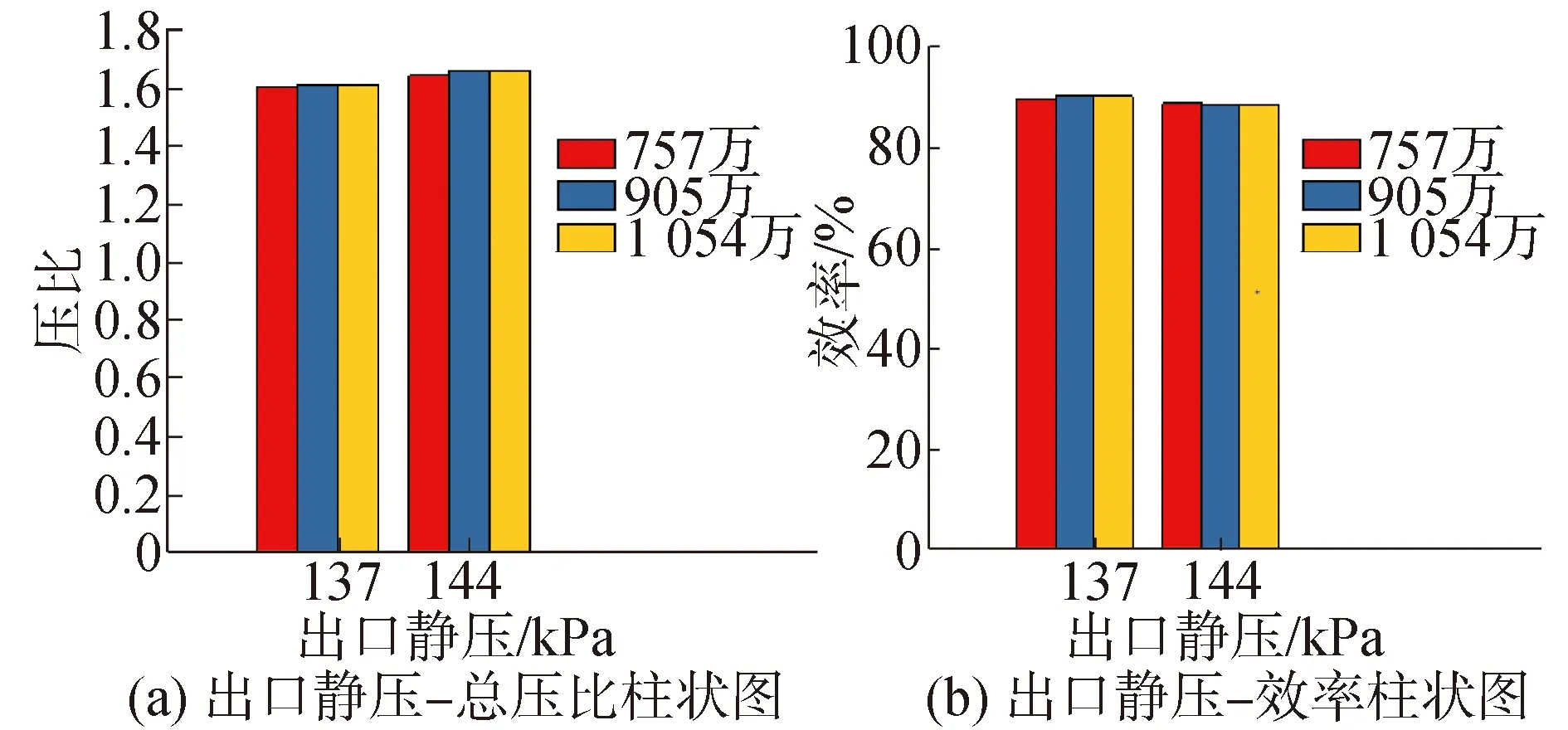

表1 压气机各部分叶片数Table 1 The number of blades in each part of compressor

图2 结构化网格划分Fig.2 The structure mesh of blade

1.2 边界条件

本文采用ANSYA中CFX的CFX-Pre中设置压气机计算域的边界条件,边界条件与实验条件尽可能保持一致,进口条件给定总温、总压,分别取296 K、101.66 kPa,出口给静压,并逐渐增大出口静压,由此得到计算压气机性能特性线,静压提升到一定程度时,计算会发散,将发散的前一个点记作近失速点,周向叶片间设置为周期性边界,轮毂、机匣和叶片壁面为绝热无滑移壁面,动/静叶片交界面采用Stage (frozen rotor),同时下游速度的约束选取Constant Total Pressure,湍流模型采用k-ω模型,计算工质为理想气体。

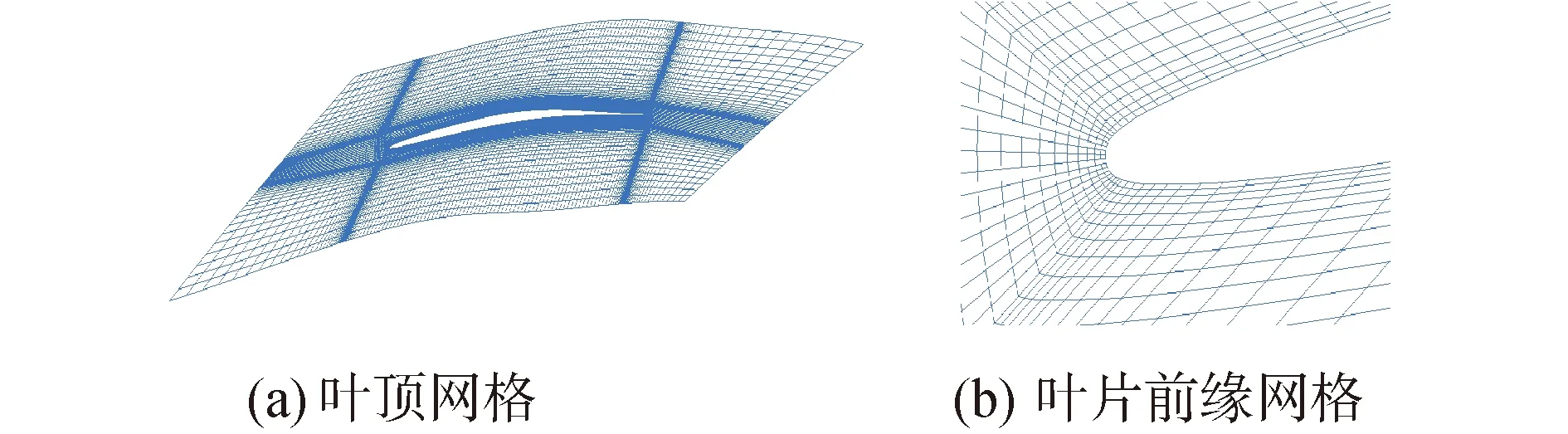

1.3 网格无关性验证

首先进行网格无关性验证,本文通过对网格节点数的修改,得到3套不同网格数量的网格,分别是757万、905万、1 054万,如表2所示。分别对比在设计转速下,效率峰值工况点和近失速工况点下,3套网格计算出来的压气机压比和效率,如图3所示。在不同的背压下,网格数达到905万和1 054万时,压气机的效率和压比都基本不随网格数量发生变化,因此,网格数达到905万时就满足了网格无关性的条件,为了节省计算资源和时间,选择第2套网格来对压气机进行数值模拟。

表2 网格数量Table 2 Mesh number

图3 网格无关性验证计算结果Fig.3 The calculation results of grid independence

2 实验结果

2.1 实验测量系统

在实验的测量部分,包括对压气机的各种物理参数的测量,主要是流量、总温、总压、静压、转速与扭矩等。

2.1.1 总温总压及静压测量

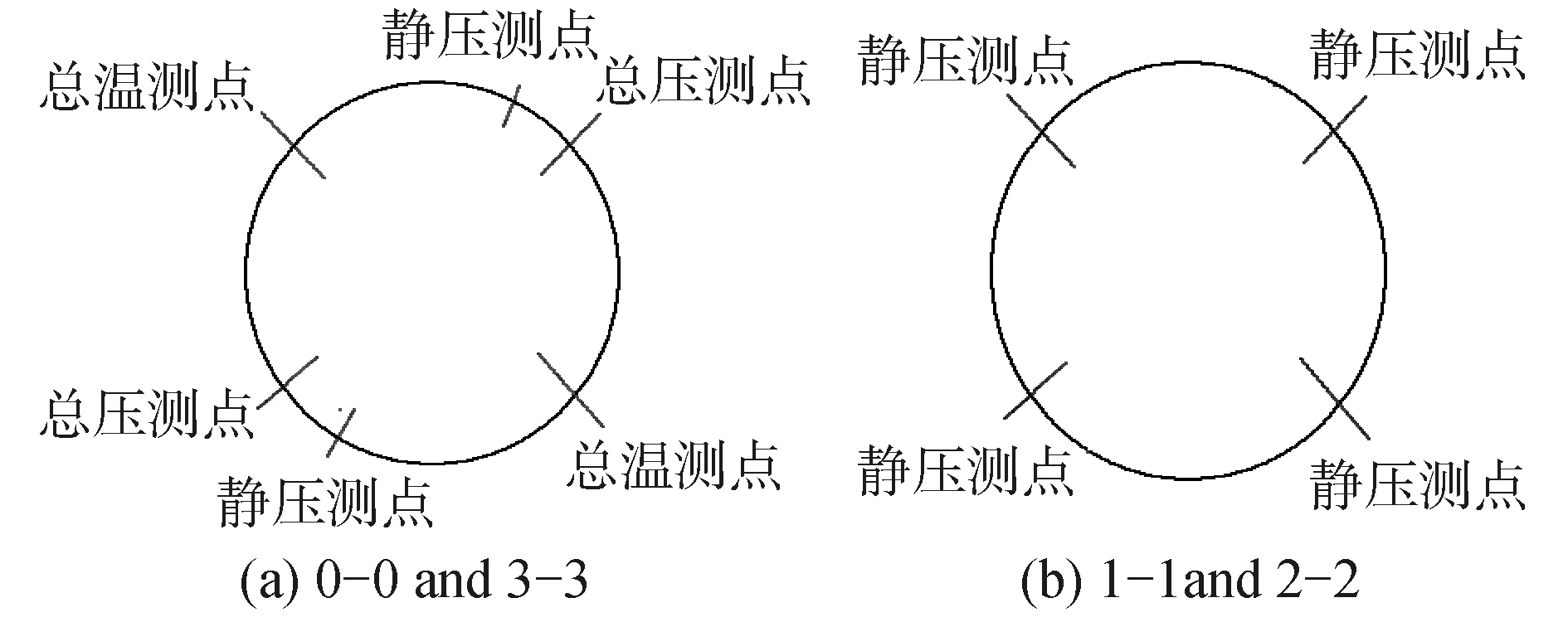

在总温总压以及静压的测量上,采用测量装置对不同截面进行了多点测量,如图4。在压气机中,共测量了5个截面的物理参数,分别为进口导叶前的0-0截面、第一级动叶前导叶后1-1截面、第二级动叶前与第一级静叶后2-2截面、压气机的出口处截面3-3和图中未标出的排气引射蜗壳4-4截面,其中0-0与3-3、4-4截面测量物理参数相同,为总温、总压和静压,1-1和2-2截面测量物理参数相同,为静压,具体测量位置如图5。

图4 压气机实验参数测量截面Fig.4 The parameter measurement position of compressor

图5 实验测量点在周向位置上分布Fig.5 Measure parameter points in circumferential direction

上述的总压测量中,所采用的是梳状探针进行测量。探针共有5个探头,并为上密下疏的分布方式,用来测量不同截面高度的总压,测量精度为1%,总压精度为0.10%。在对静压的测量中,如图6所示。所采用的方式是直接在开孔处进行测量,静压测量精度为0.10%。

2.1.2 流量测量

在2.5级压气机的实验质量流量测量中,采用的测量仪器是双扭线流量计进行的流量测量,如图6所示。所采用的双扭线流量计的量程0.7~24.5 kg/s,精度0.20%。

2.2 实验值与数值模拟结果对比

由于失速和喘振对压气机实验具有危险性,会导致压气机损伤并带来安全隐患。在做憋喘实验时,一旦出现喘振的迹象,便立即打开快开阀放气,使压气机迅速退喘,导致喘振的实验数据没有充足的时间记录,导致近失速小流量工况的实验曲线缺失。由于本文侧重研究近失速工况,在接近流量最小边界时,数值模拟提高背压的分辨率为200 Pa,这一点也是实验不可能达到的。对于大流量范围实验值的缺少,是由于压气机实验台出口有排气涡壳和较长的排气通道的存在,使得压气机的出口背压不能调节到如数值模拟设置的那样低,导致了实验值趋于阻塞工况端曲线的缺失。从整体看(图7),数值模拟结果基本符合实验数据点的变化趋势,因此认为数值模拟结果可靠。

图6 双扭线流量计Fig.6 Double torsion line flowmeter

图7 压气机特征线Fig.7 The characteristic line of the compressor

3 数值模拟结果分析

3.1 压气机在设计转速下的失速原因

从图8可知,在3个转速下,随着背压升高,在叶顶前缘附近约叶片弦长前0.2区域,压力面与吸力面之间的静压差增大,此处区域泄漏流增多(图9)。在100%转速下,在弦长约0.4处出现较大的静压差,此处容易形成泄漏流[12-13](图9)。

图8 一级动叶叶片表面静压Fig.8 The static pressure of first rotor

从图9可知,在3个转速下,随着背压升高,一级动叶叶顶处二次泄漏流增加,泄漏涡流与轴向角度增大,传播到上游压力面,与沿着叶片表面流出叶片尾缘的涡流会合,对主流拦截能力增大,流场恶化。50%转速下,吸力面根部涡流向叶顶传播,这部分在在叶高约70%以下离开一级动叶。

图9 一级动叶叶顶泄漏涡流Fig.9 The vortex of R1

3.2 机匣处理

相比于其他几种传统机匣处理方式,自适应机匣处理能降低更少的效率下,同时具备扩稳效果。本文在现有关于自适应机匣处理研究的基础上,增加一个抽吸口,设计一种三开口自适应机匣处理,每个一级动叶流道设置一个自适应机匣处理结构,而其他结构参数均采用已有研究中的结构参数范围内的参数[10,12,14]。采用定常计算研究分析其对压气机内流场的影响。

3.2.1 结构参数

自适应机匣处理由2个抽吸口、一个喷射口和连接两者的桥路3部分组成。图10给处理结构示意图。参考国内外针对自适应机匣处理的结构设计经验[14-15],本文在合适的范围选取了以下设计参数,见表3。

图10 自适应几下处理的结构示意Fig.10 The structure model of the self-circulating casing treatment

表3 自适应机匣处理结构参数Table 3 The structure parameters of the self-circulating casing treatment

3.2.2 机匣处理对压气机性能影响

本文通过扩稳裕度增量和峰值效率点变化量来衡量机匣处理的扩稳效果和对峰值效率的影响。综合扩稳裕度公式为:

(9)

式中:ΔSM是失速稳定裕度变化量;πs,0为未做机匣处理时压气机的近失速压比;πs,c为做机匣处理后压气机的近失速压比;Ws,0为未做机匣处理的近失速换算流量;Ws,c为做机匣处理的近失速换算流量。

从表4可知,在100%和75%转速下,稳定裕度增量比较大,同时,峰值效率损失也较多。

表4 机匣处理在不同转速下对压气机性能影响量Table 4 The influences of the two casing treatments on compressor performance at different speeds %

做机匣处理之后,选取与未做机匣处理的近失速点同一质量流量下的工况点的内部流场进行比较。从图11可知,机匣处理后,3个转速下,叶顶前缘泄漏涡流强度减弱,泄漏涡流速度降低,涡流对主流的拦截作用降低,后在与主流的相互影响中扩散。同时,二次泄漏涡流减少,100%和75%转速较明显,对应的扩稳效果也更好。由此可见,机匣处理对压气机的扩稳途径,是抑制二次涡流的产生,从而达到延缓失速的目的[16]。

图11 近叶顶处一级动叶泄漏涡流Fig.11 The first rotor leakage vortex near tip

图12可知,3种转速在机匣处理后,在0~0.6弦长处吸力面与压力面的静压差减小,抑制了高速二次叶顶泄漏流的产生[17],从而延缓了失速。

图12 一级动叶0.99叶高处叶片表面静压Fig.12 The pressure of the first rotor surface on 0.99 height

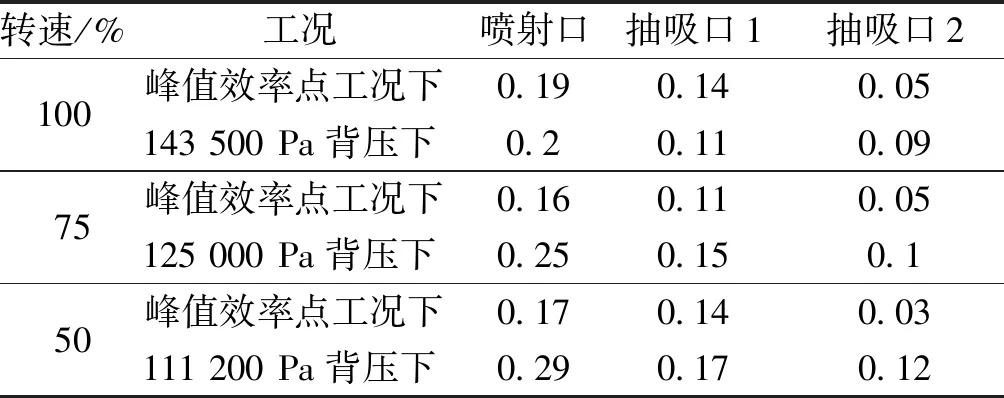

从表5可以看到,随着背压升高,3个转速下的开口质量流量占通道入口百分比都增加,在弦长40%处的抽吸口1作为抽气的主要开口,对压气机扩稳起到主要作用。

表5 开口处质量流量占通道入口质量流量百分比Table 5 The percentage of the mass flow at the openings to the mass flow at the entrance of the passage %

4 结论

1)在叶片0.4弦长处增加一个抽吸口有利于抑制此处附近的二次泄漏流的产生。

2)自适应机匣处理,能够改变叶顶前缘产生的泄漏涡流的发展方向,使其偏向轴向方向,减少对主流流动的拦截作用,从而有效延缓了失速。

3)自适应机匣处理改变了近叶顶处的叶片表面静压差分布,降低了0~0.6弦长范围的压力面和吸力面的静压差,叶顶泄漏流产生的驱动力降低。