新工科理念下“设计思维表达”课程教学可视化改革研究

周楚轶 张帆 杨程

摘要:“新工科”的建设理念,对学科教育和人才培养提出了更高的要求,尤其是对以设计思维为核心竞争力的工业设计学科来说,探索学科教育新范式改革,显得极为迫切。借鉴国际教育经验,以学习者为中心,对“设计思维表达”这一课程进行教学可视化改革。创造性地总结出涵盖教学设计可视化、教学过程可视化和教学成果可视化的一整套课程教学改革方案,极大地提升了教学可视化改革的可行性和适用性,为推动新工科理念下设计学科的教学改革进行了积极的探索,提供了改革经验。

关键词:新工科 设计思维 教学可视化 课程改革 教学可视化改革

中图分类号:TB47-4

文献标识码:A

文章编号:1003-0069 (2020) 12-0116-04

引言

高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志,我国高等工程教育发展改革已经站在新的历史起点[1]。

2017年2月以来,教育部积极推进“新工科”建设,探讨工科教育的“新理念”、“新结构”、“新模式”、“新质量”、“新体系”。作为“新工科”之一的工业设计专业,亟需进行学科教育新范式改革探索;问技术发展改内容,更新人才知识体系;问学生志趣变方法,创新教育方式与手段;打造开放融合新生态,培养具有国际视野的创新型工业设计人才[1-4]。

党的十九大报告指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”。在这个经济高质量发展的新时代,工业设计正面临各种新的重大挑战和机遇。此时,作为工业设计师的“核心竞争力”的设计思维,正变得越来越重要。这也是将其作为教学改革重点课程的原因。

“设计思维表达”课程是本校工业设计学生接触的第一门设计实践类课程,其旨在通过设计方法论的讲解和设计练习,培养和训练学生用科学严谨的方法观察,分析,理解和表达事物,形成科学的设计思维能力。然而,当下的设计思维课程的培养中存在着理论体系复杂、知识点抽象、设计过程难监控等诸多问题。[5]

由此,本研究尝试借鉴国际经验,更新课程的教学内容体系及方式[6],依托以学习者为中心、成果导向(OBE)的教育模式[1,6],探索设计思维表达课程的教学可视化体系。

一、教学可视化

(一)什么是教学可视化

教学可视化是指借用视觉语言进行教学目标、教学过程和教学成果的可视化组织和表达,其包含教学设计可视化、教学过程可视化及教学成果可视化三个互为关联的有机整体,如图l。

教学目标可视化是指利用正式和非正式的建模语言,来实现可视建模(visual modeling)过程,它可以借助教学“活动图”,E2ML等方式来呈现。

教学过程可视化是整个系统中的核心部分,依据设计知识讲授、发现设计问题、定义设计挑战、设计发散和收敛的顺序,教学过程的可视化可分为理论教学效果可视化、思维可视化、分析可视化及设计过程可视化等四个部分。理论教学成果的可视化可以依托在线平台测试反馈、社交工具跟踪指导等方式检验理论教学成果。而特定的设计方法(如思维导图、VIP设计法则、哈里斯图表等[7])则可以帮助有效推进思维可视化、分析可视化和设计过程可视化。

教学成果可视化,即创意可视化,可以分为概念视觉化和形式可视化两个环节。概念视觉化即为完整的设计表现,而形式可视化即规范设计表现的内容和表现形式。

总的来说,教学设计可以指导课堂实践从而影响教学成果,同时教学成果的可视化可以给课堂实践和教学设计给予反馈,有助于更好改进,而教学过程的可视化同样可以给予教学目标对应的改进反馈。

(二)为什么在设计思维表达课程中引入可视化

设计思维,是指以设计对象或研究对象为中心,分析问题痛点,创造性地构建知识的新结构、新联系,从而提供创新性的解决方案。[8]在设计思维的培养中,可视化思维(Visual Thinking)被认为是其的重要能力之一[8],即需要将问题可视化,将思考过程可视化、将方案可视化,这与R.H McKim强调的视觉化在设计过程中扮演重要的作用[9]也相吻合。Liedtka[8]、D.school、IDEO等都开展了设计思维可视化的研究和探索[8]。

而另外一方面,人类社会发展正发生着一个重要的转向,即图像的转向[10]。与此同时,人们的思维范式也已逐步向视觉思维范式转向,这种转向不仅影响了人们的日常生活,对包含教育研究在内的众多人文、自然科学的研究也产生了重要的变革[11]。新生代的学生在接受新知识的过程中,显然也更喜欢这种视觉化的方式。视觉化的教学方式也早已被代尔夫特理工、考文垂[12]等高校吸收到其设计课堂中。

由此,我们可以发现将视觉思维融入设计思维的教育是值得探索的方向,具有一定的理论研究价值和现实意义。

(三)与原有教学模式相比,教学可视化的独特优势

首先,從教学设计的角度来说,可视化可以为教学设计开拓新的方式,带来教学思维方式的变革。其对于教学思想的分享,教学难度的降低,教学设计效率的提高和教学设计过程中创造性的激发均具有一定的意义[11]。可视化手段,可以帮助教学设计做到更好的逻辑呈现,有助于课程设计者本身更好的梳理课程脉络,促进教学研讨和交流。

其次,从教学过程来说,起源于师徒制的设计教育存在着“模糊教学”的理念[12],偏重目的性和功能性,注重最终的结果,对过程和方法的监控则相对较弱。可视化手段可以通过可视化设计方法和思维,帮助教师更好地实现过程监控。另外,可视化的呈现方式(例如图表)相对于口头报告或文字更具有美学意义和感染力,更能帮助空间推理更加高效地进行[8],有利于学生自身设计方案的下一步推进。

再次,从教学结果来说,可视化的呈现方式更加方便对于多个不同的设计进行直观的评价和交流,有助于师生总结提高。虽然说设计的过程中常常包含迭代和反复修改的过程,但是有机的将设计过程和设计方法结合起来,在设计过程中的每个阶段设定设计目标,可以帮助我们依托过程监控提高成果的质量[12]。另外,依托该课程,学生的可视化思维也可以得到很好的培养。

二、设计思维表达课程的教学可视化实施路径

(一)基于项目驱动,整合信息块,落实教学设计,探索教学目标可视化

采用“项目驱动式学习”(Project-based Learning),打破以往单一的设计方法、设计原则等作为课程讲授内容的做法。如基于“早晨仪式(Moring ritual)”的主题串联知识点,让学生去探索自己和特定用户在早晨所遇到的问题,开展调研,并寻求合适的创新的解决办法(问题驱动式学习)。

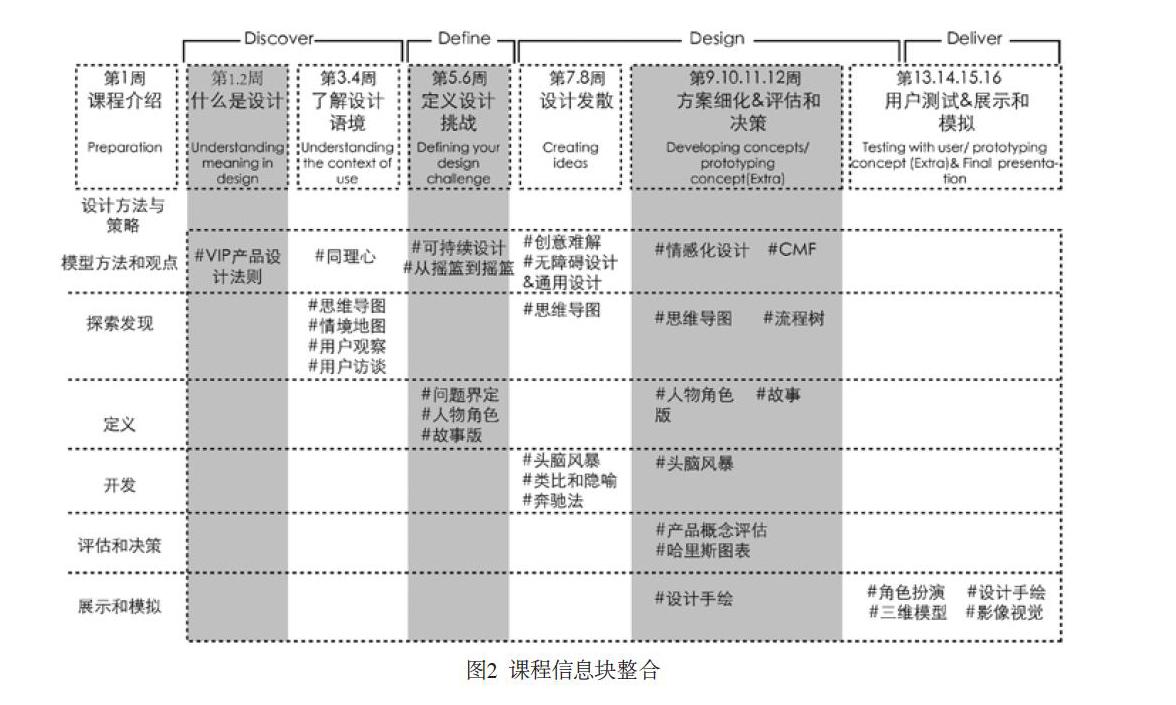

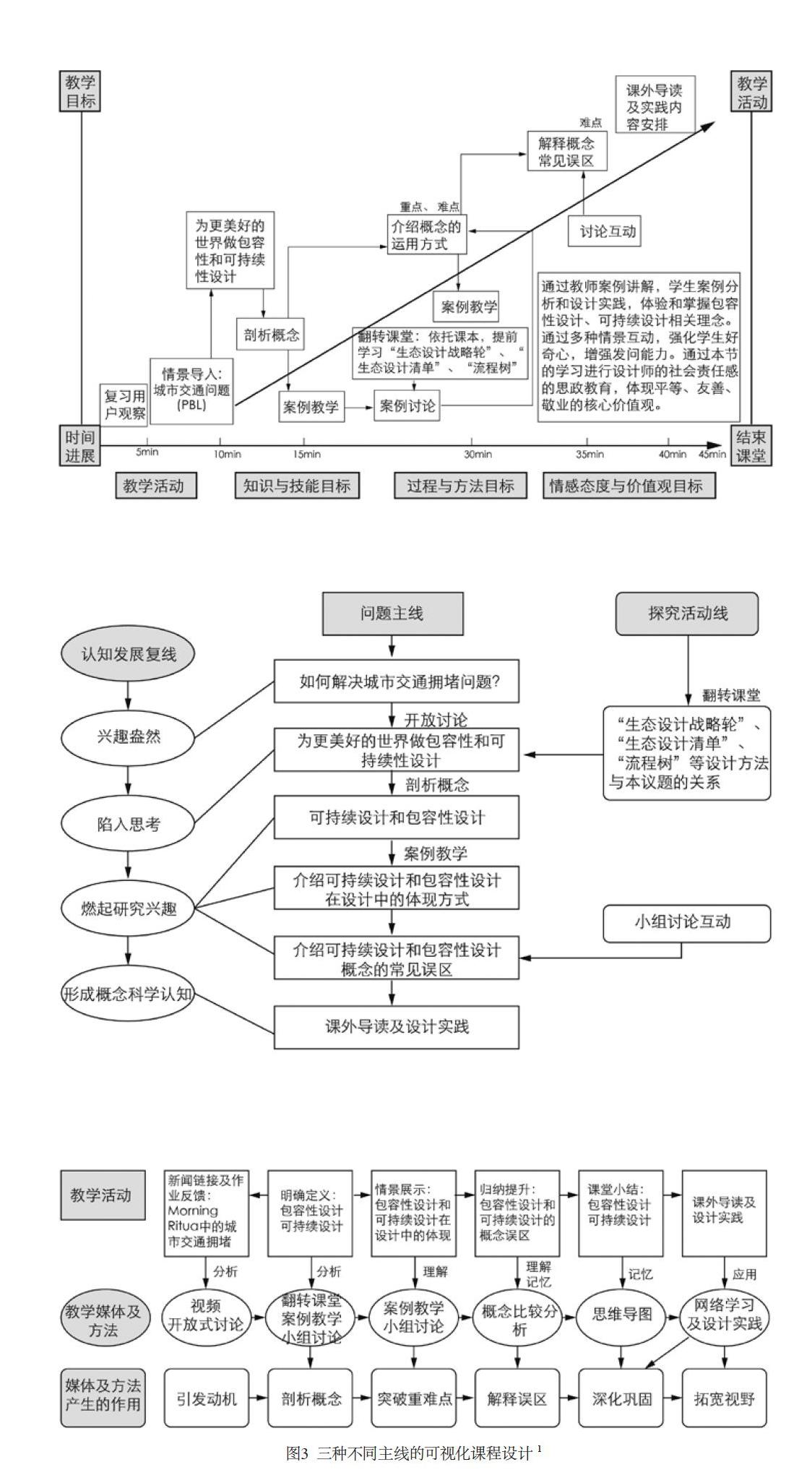

同时,依托教学活动的时间和逻辑序列[13],即不同的设计阶段,来整合教学内容,呈现“信息块”,帮助降低认知负荷。本课程按照设计的发现设计问题(Discove r),定义设计挑战(Define),设计发散及收敛(Design),设计展示和模拟(D elive r)的顺序安排教学时间,组织教学内容,整理和呈现信息块(图2)。在信息块呈现时,采用时空邻近原则,和一致性原則,即根据时空需要把相关知识点一起呈现。[14]比如在设计思维发散(Creating ideas)章节的教学中,课程“信息块”整合不仅会包含创意难解,无障碍设计、通用设计等设计模型和观点,也会包含思维导图等用于探索和发现的设计方法,另外用于开发的头脑风暴、类比和隐喻、奔驰法等也会被详细的介绍和使用,如图2。同时,对于课堂教学,课程组采用教学“活动图”,思维导图,E2ML等方式,对于课程内容进行视觉化的设计呈现。根据需求,教学设计的可视化可以分为:按照课堂时间序列发展和教学主成分分析为主线;按照教学活动间的层次和逻辑顺序为主线;以关键性活动和教学用具为主线等三种类型[13],如图3。

(二)拆分设计子任务,设置实验日志模板,结合多元的教学法,探索教学过程可视化

教学过程可视化中,依据本课程设计知识讲授、发现问题、定义设计挑战、设计发散及收敛的生成顺序,其可分为理论教学效果可视化、思维可视化、分析可视化及设计过程可视化等四个互为关联的有机整体,如图l。在其教学实施过程中,教学团队结合启发式教学法、案例教学法、任务驱动教学法和情景教学法等多元的教学法,提升教学效果。其中案例教学法中鼓励学生大胆讨论,畅所欲言,通过对案例的总结讲评,“升华”和系统化所学理论。情景教学法则要求学生通过角色扮演等方式深入探讨设计作品的可用性、易用性、实用性。

理论教学效果的可视化,强调的是理论教学效果的反馈和社交工具的跟踪指导,通过在线平台测试等手段,观测学生理论知识点的掌握情况。

教学过程可视化的重点和难点在于对发现设计问题、定义设计挑战、设计的发散及收敛阶段的监控,即实现思维可视化,分析可视化和设计过程可视化。在其他学科的调研中,通常是以文字为主体逻辑,但是就设计学科而言,最终需要的是视觉呈现,两种不同思维的切换往往会让非艺术生背景的初学者感到力不从心。[12]为此,我们强调在设计过程中从设计任务到调研到分析均采用视觉化的形式,将隐形思维显性化。要求学生以视觉形式为媒体,将思维方法、思维路径和思维规律呈现出来,从用户分析、场景分析、市场分析三个部分进行原始数据的组织和归纳。但是,这种成果呈现的质量往往受到学生水平的制约,对于初学者来说容易出现参差不齐的状态。由此,课程教研团队尝试通过子任务拆解,设置实验日志(Lablog)模板文件等方式,来引导思维可视化和分析可视化,帮助加强过程监控,促进整体质量的提升。

在教学实施的过程中,课程教研团队根据教学内容和目标,将课程整体设计任务拆解为20个设计子任务,其中17个为设计过程阶段子任务,3个为设计结果阶段的子任务。课程教研团队在调研和参考国内外相关课程的基础上,针对17个设计过程阶段的子任务设置了21份可视化实验日志模板资料,用于指导设计过程中的可视化,如图4。通常每份实验日志模板中包含:作业名,章节,设计方法或策略(案例或对应课本知识点索引),设计方法或策略引导等几个部分,形成有效的任务细分和视觉引导,如图5。

(三)鼓励原型探索,规范成果呈现,结合多维评价,探索教学成果可视化

教学成果的可视化包含形式可视化和概念视觉化两个部分。在形式可视化中,课程教学团队鼓励学生采用多种材料如纸张、黏土、ABS等制作产品原型(prototype),同时提供5份可视化实验日志模板,指导及辅助学生探索产品的人机尺寸、使用方式和结构等,用以评估和改进设计方案,如图6。而在概念视觉化中本课程强调用手绘、建模渲染等方式去深化和呈现产品概念,开展作品汇报。产品视觉呈现形式的规范化也是概念视觉化的重要组成部分,本课程作品最终视觉呈现中要求包含作品名、关键词、主视图、三视图、材料说明、爆炸图、人机尺寸图、使用场景图和使用流程图等九个部分。

而同时为了更好地观测教学成果,课程团队采用多维评价方式对教学成果进行衡量,即纵向(时间维度)采用了自我评价、班内互评、过程评价和结果评价相结合,横向(课程成效)采用三方反馈,即专业老师、授课学生、业界比赛反馈相结合。

三、“新工科”理念下的课程可视化教学总结及反思

新工科理念对设计专业人才的培养提出了更高的要求。[15]在此背景下,基于学生为主导,结合学科特色,借鉴国际设计教育经验而开展的教学可视化研究对于工业设计的设计实践类课程具有理论和实践的双重指导意义。

(一)教学可视化研究的理论指导意义

从理论角度来说,教学可视化模型的提出不仅可以指导国内院校同类型课程的开展,更可以为其他的设计实践类课程给予可视化体系的参考。本研究创造性地总结出涵盖教学设计可视化、教学过程可视化和教学成果可视化的一整套课程教学改革方案,并对于该方案在实施过程中的课程设计方式、子任务拆解法、实验日志模板设计和多维评价方式展开了详细的探讨,极大地提升了教学可视化改革的可行性和适用性,为推动新工科理念下设计学科的教学改革进行了积极的探索,提供了可借鉴、复制、推广的改革经验。

(二)教学可视化研究的实践反馈

教学可视化实施路径和实践经验的探讨,可以帮助同类型课程探索实践思路。在实践环节设计中,本课程基于项目驱动,让学生自主探索问题,借助设计知识寻找解决方法;拆分设计子任务,提供实验日志模板,精细化监控教学过程;鼓励原型探索,规范成果呈现,多维评价课程表现。在学生能力培养方面,我们着重培养和强化了学生的综合思维能力、动手能力和科学严谨的设计观,训练了学生以问题为导向,以视觉表现为形式,以原型测试为检验的设计思维表达路径。

依托学生的教学反馈数据来看,教学可视化带来了如下正面效益:教学设计知识点的直观梳理,提高了教学设计和教学内容的可观看性,提高了学生的学习主动性和预习率;教学过程的可视化,可以更好地督促學生的学习进度,实现精准的教学反馈,提高师生互动效率;教学成果的可视化,提高了学生的作品的成品率,建立了设计反思意识。

(三)本研究的反思及后续研究

通过两年可视化教学的实施,笔者发现学生作品的整体质量有所提升,特别是对于作品质量处于中下水平的学生来说,效果明显。该方法特别适用于教学班中师生比相对不足的情况,弥补当下教育语境中的常规的设计教育存在的不足。另外,通过可视化模板的方式,也可为课程往线上拓展提供了很好的机遇,

然而,该方式也存在一定的不足,过程化模板的提供也有可能限制学生的自由创造力的发挥。设计,有的时候只是突然的灵感迸发,并不一定是逻辑的推理的过程,过于理性的推理过程的引导也有可能会限制感性思维的发挥。另外,学生的个体和逻辑差异也是需要考虑的问题。

后续,我们将继续深化和完善教学可视化体系,重点探索设计调研部分和多维评价部分的可视化深入。我们将更多的调动学生的主动性、能动性和创造性,让学生积极参与到探索课程知识结构中来[16]。_

基金项目:本论文为2019年浙江省教育科学规划课题<设计实践性课程可视化教学探索》(项目编号2019SCG202)的研究成果,其中《设计思维表达》课程受到2017年杭州市精品课程的资助。

注释

三种不同主线的可视化课程设计是以第四单元“定义设计挑战”中“设计在社会中的角色”(Role ofdesigninsociety)这一知识点为例。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部高等教育司“新工科”建设行动路线(“天大行动”)[Z]. 2017: 2020

[2]中华人民共和国教育部.“新工科”建设复旦共识[Z] .2017: 2020

[3]季铁.季铁:培养协同文化与产业平衡发展的设计创新复合型人才[J].设计2019,32 (04):71-72

[4]李丹.新工科背景下工业设计专业“自适”课程群建设研究[J].设计2020,33 (19):137-139

[5]林晓蔚.基于设计思维的产品设计教学研究[J].设计2015 (05):151-152

[6]孙晓枫,赵莹,周淼,等新工科背景下工业设计专业人才培养模式改革研究[J].教育教学论坛2019 (37):111-113

[7]代尔夫特理工大学工业设计工程学院设计方法与策略:代尔夫特设计指南[M].华中科技大学出版社,2014

[8]李彦,刘红围,李梦蝶,等设计思维研究综述[J].机械工程学报2017,53 (15):1-20

[9] MckimR H.Experiencesin visualthinking.[J].1972

[10] Mit OielIW.J. T.图像理论[M].北京:北京大学出版社,2006

[11]钱旭鸯.教学设计可视化研究:教学设计的视觉转向[J].全球教育展望2010,39 (07):30-35

[12]徐皎,孙湘明.视觉传达设计过程可视化教学实践——基于国际教学交流的思考[J].装饰2017 (05):105-107

[13]吴晓红,黄金莎可视化教学设计研究——以中学化学学科为例[J].现代中小学教育2016.32 (03):76-79

[14]张维忠,唐慧荣.可视化教学内容设计的五大原则[J].电化教育研究2010 (10):99-102

[15]刘玉梅,金玉洁.新工科背景下地方应用型院校现代工业设计专业课程体系研究[J].工业设计2019 (06):28-29

[16]俞璋凌,赵雅,杨丽.教学设计可视化研究——以“数字媒体艺术概论”课程为例[J].赤峰学院学报(自然科学版).2017,33 (08):177-180