跨越漫漫黄沙和茫茫大海——丝绸之路上的园林交流

1271 年,马可·波罗乘船离开威尼斯到达地中海东岸,然后向东,时而骑马,时而骑骆驼,穿越绿洲和戈壁,翻山越岭进入中国。这条横穿亚洲大陆的商路在马可·波罗来到中国之前已经存在了1 000 余年,只是由于战争的原因,商路时通时断。13 世纪,蒙古人驰骋于亚洲大陆,建立起辽阔的蒙古帝国,已经中断了一段时间的道路又变得畅通无阻,所以马可·波罗得以顺利抵达中国。

德国地理学家李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)在1877年出版的《中国——亲身旅行和据此所作研究的成果》(China-Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien)中首先提出了“丝绸之路”(Seidenstrasse)的概念,他将在汉朝开辟、将长安与中亚及印度连接起来的贸易通道命名为“丝绸之路”,此后这一名称被广泛使用。

在汉代之前,由于经济往来和战争影响,地中海沿岸与西亚之间就有了相当规模的水路和陆路通道。腓尼基人的船只早已到达了地中海的每一个角落,古波斯帝国的道路已将中亚、两河流域、小亚细亚和新月地带联系起来,而古罗马的大道更是连接了帝国的每一个城镇。但是由于高山峻岭及大漠的阻隔,处在欧亚大陆东端的中国到了公元前2 世纪中叶,才通过张骞出使西域开辟了从长安到中亚的通道。那时在长安以东,皇家的驰道和乡间的道路,以及沿河流及运河的水路共同构成的交通网络已经覆盖了大汉的版图,所以丝绸之路开通后,整个中国和外部世界就连接在了一起。

早期沿丝绸之路进入中国的主要是生活在西亚和印度的民族,马可·波罗是有记载以来最早走陆路来到中国的欧洲人,可想而知他在中国的所见会为他带来怎样的惊奇。在他口述的《马可·波罗游记》中对中国进行了全方位的记载,包括地貌、城市、社会和经济等。他还描述了元大都的琼华岛和杭州西湖,甚至还谈到西湖与杭州城的水系关系,尽管并不准确。马可·波罗应该是最早将中国园林介绍给世界的欧洲人。

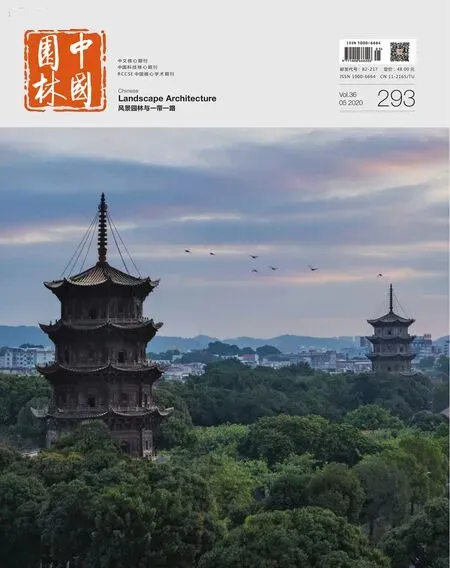

在经过20 多年的东方旅行后,马可·波罗离开中国。他从泉州乘船出发,走南海,过马六甲海峡到印度洋,再穿过波斯湾上岸,然后走陆路到黑海南岸,再上船穿越博斯普鲁斯海峡回到威尼斯。这条连接中国沿海城市与波斯湾或红海之间的水路就是海上丝绸之路,马可·波罗也是有记载以来最早走海上丝绸之路从中国去往欧洲的欧洲人。

这条海上丝绸之路是由阿拉伯人在唐朝时开辟的。宋以后,随着造船业的发展和航海技术的进步,再加上中国经济中心的南移,海上丝路愈加繁荣,成为东西方贸易联系的主导通道,而陆上丝路则日渐衰落,当时广州、泉州和明州都建有世界级的商港。

穆斯林旅行家伊本·白图泰(Ibn Battuta)于1345 年沿海上丝绸之路来到中国,并游历了广州、杭州和泉州等地,像马可·波罗一样,他也出版了口述游记《伊本·白图泰游记》。书中记述了中国的风土人情、城市生活和乡村风光。马可·波罗和白图泰的游记都记载了丝绸之路沿线上的城市,可见无论是陆上还是海上,丝绸之路虽然是一条商业通道,但是伴随着商品集散和人员往来,丝绸之路的影响远远超出了经济作用。丝绸之路推动了中国和丝绸之路沿线国家的城市发展,也传播着不同民族的城市建设和建筑建造的经验和技术。

丝绸之路串联起了世界上最重要的文明发源地,这里汇聚的多种宗教经丝绸之路的传播也改变着人们的观念和信仰,催生出新的艺术形式。在这些宗教中,对中国影响最大的无疑是佛教。自汉代起,不少印度的佛教高僧就沿着陆上丝绸之路到中国传教,中国也不乏僧人西去取经,佛教的传播曾使得丝绸之路充满生机。“乱水通人过,悬崖置屋牢”,从敦煌莫高窟到炳灵寺石窟再到麦积山石窟,仅在甘肃境内就形成了延绵千里的石窟走廊。这些石窟中的造像和壁画,以及壁画中所表达的舞蹈、音乐和建筑,传递着西域文化对中国艺术深深的影响。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,佛教的传入使得中国的名山大川更加凸显了灵性与神秘;“竹径通幽处,禅房花木深”,寺庙的建造让中国出现了新的园林类型——寺庙园林;禅宗佛教更是为中国文人园林带来了清净超尘、自然淡泊的意境,一如笃信佛教的王维之辋川中的“返景入深林,复照青苔上”,或是潜心研佛的刘禹锡之陋室中的“苔痕上阶绿,草色入帘青”。这种禅意随着禅宗和茶道传入日本,也对日本园林产生了深远的影响,赋予日本园林空灵与深邃的意境。

伊斯兰教在唐朝由海上丝绸之路传入中国东南沿海地带,而西域信仰伊斯兰教民族的东征及蒙古帝国的西征,又促成了伊斯兰教的向东传播,曾经信仰佛教的中国西北许多地区逐渐变成了伊斯兰世界。

伊斯兰世界有许多极为精美的园林,然而在中国,尽管有10 个民族信仰伊斯兰教,但是在这些穆斯林居住的广大地区,并没有出现明显的伊斯兰风格园林。不过,伊斯兰教已融入中国穆斯林民族的日常生活,在他们生活的地区均建有清真寺。只是中国伊斯兰文化在形成和发展过程中,融合了各民族固有的文化,形成各具民族特色和地域特点的伊斯兰信仰体系,所以清真寺的风格也不相同。

唐代时景教经由波斯传入中国,这是从东正教分裂出来的一个基督教教派,但不久就衰退了。在这以后的不同时间,时有传教士来中国传教。自1582年利玛窦(Matteo Ricci)来华后,到中国的传教士越来越多,他们不仅带来了基督教文化,也带来了欧洲的科学和艺术,更是将中国文化,包括园林文化介绍到欧洲。

1710 年,意大利传教士马国贤(Matteo Ripa)从海上丝绸之路抵达澳门,并由此启程前往北京,成为宫廷画师。由于康熙发现他有铜版画的特殊技能,于是派他去热河画避暑山庄三十六景图。1724 年马国贤带着一卷三十六景图经伦敦返回意大利,今天的大英博物馆和欧洲一些重要的图书馆都藏有这批铜版画。通过对马国贤交往圈的研究,后人普遍认为英国造园家肯特(William Kent)曾经看到过这批铜版画,他所设计的园林应该会受到这些画的启发。18 世纪英国园林正是通过肯特和他的继任者布朗(Lancelot Brown)等设计师之手,从以往的几何式园林转变为风景式园林,中国园林对这种风格的转变起到了相当大的推动作用。1793 年马戛尔尼(George Macartney)率领英国使团访华时曾进入避暑山庄,看到眼前的景色,他感慨道:“这是一个充满魅力的园林,一定会给布朗很多灵感。”

传教士就如同当时的信使,将中国的社会、思想和艺术介绍到欧洲,大量有关中国的信息引发了欧洲18 世纪的中国热,欧洲的贵族们争相收藏中国的瓷器、家具和工艺品,当然也收藏中国的园林。当时欧洲几乎所有大规模的园林中都建有中国园林建筑,有塔、亭、桥和假山等。这些传教士也将欧洲的科学技术及艺术引入中国,并在中国建造教堂,还在圆明园中建造了西洋楼。不过与中国园林对欧洲园林产生了实质性影响相比,巴洛克风格的西洋楼建造的目的更多的是出于猎奇,欧洲园林对中国园林并没有产生太大的影响。

原产中国的植物对欧洲园林的影响更为直接。波兰传教士卜弥格(Michel Boym)曾于17 世纪中叶沿海上丝绸之路到海南岛和澳门传教,后来他写了一系列有关中国研究的书籍,其中包括《中国植物志》(Flora Sinensis),引起欧洲对中国植物资源强烈的关注。这之前葡萄牙人就已经通过海路来到中国,并将柑橘带回葡萄牙,开启了欧洲收集引种中国植物的先河。

1698 年 起, 苏 格 兰 人 詹 姆 斯· 昆 宁 汉 姆(James Cunningham)曾先后2 次来中国,他在华东采集了600 多种植物的种子。18—19 世纪,欧洲一些专业的植物采集者更是源源不断地来到中国,引种美丽的中国植物。马戛尔尼的英国使团中就有2 位园丁专门来采集中国的植物。在这些植物猎人中,最著名的是英国植物学家威尔逊(Henry Wilson)。自1899 年起,他曾先后5 次来到中国,将原产中国的杜鹃、珙桐、杜仲、百合和玉兰等1 000 余种植物引种到欧洲,而此前,原产于英国的植物也不超过2 000 种。威尔逊在《中国——花园之母》一书的序言中写道:“中国乃世界花园之母,在那些使我们的花园深深受益的国家中,中国雄踞榜首……在美国和欧洲各国的花园中,那些最为美丽的乔木、灌木、草本及藤本植物没有一处看不到中国的代表性植物。”可以说如果没有引入中国的植物,也就没有现在欧洲美丽的花园,欧洲城市的植物景观也不会是今天的样子。

与此形成强烈反差的是,中国引入异域观赏植物的种类却不多,引种栽培的也多是蔬菜、香料或果树,如黄瓜、绿豆、胡萝卜、芝麻、香菜、胡椒、蒜、甜瓜、葡萄、石榴和无花果等。中国尽管拥有浩瀚的野生植物资源,但是中国人在园林中更在意挑选那些具有特定象征含义的植物。所以,中国人不仅在自己的园林里只应用相当有限的植物种类,似乎也没有兴趣引种异域的观赏植物。

或许是由于我们的祖先占据了亚洲大陆上非常适合人类生存的一片广博的土地,作为深受儒家文化影响的农耕民族,安土重迁曾经是千百年来中国人不变的生活准则。从漫长的丝绸之路的历史可以看出,20 世纪中叶以前,行走在陆上丝路的人,波斯人和中亚人远远多于中国人;航行在海上丝路的人,阿拉伯人和欧洲人也远远多于中国人。中国传入的,多是异域民族带来的;中国传出的,也多是异域民族带走的。在园林方面,就如同中国的植物一样,异域对中国的了解,远远多于中国对异域的了解;中国对异域的影响,远远大于异域对中国的影响。

然而自20 世纪80 年代以后,以上所有的状况都已截然不同,中国已经逐步成为丝绸之路沿线进行经贸合作和文化交流的主导国家。古老的丝绸之路的发展历程就是推进最初的全球化的过程,在这一过程中,中华文明呈现的是一种源远流长、包容并蓄的文明,在输出自己文明成就的同时也吸纳了外来文明的成果。中华文明不排外,但也不被外部所同化。

陆上丝绸之路已历经2 000 余年,海上丝绸之路也历经 1 000 余年,跨越漫漫黄沙和茫茫大海的中外经济往来与文化交流绵延至今。今天的世界正面临着一场空前的变局,面对当今世界的全球化与去全球化的争论,中国会有怎样的发展?中国园林又会有怎样的变革?就以一句名言来引发大家更多的畅想吧,“那些不能忘记的过去,是对未来最好的向导”。