新时代我国公众权利意识的代际差异及影响因素

段易含

(东北师范大学 政法学院,吉林 长春 130117)

从社会实践的历史来看,权利观念最早产生于西方社会。西方权利观念是伴随着保护财产权的需要而产生,并在普遍接受后达成了观念上的权利认同。因此,早期的权利观念与利益天然相联,并呈现出通过衡量利益分配来确认权利平等的状态。权利意识作为具有观念属性的一种形态,是权利观念的具体体现,自然会带有一定的利益原则,即“要求社会成员在平等的法律地位上,对等地实现利益”(1)曾坚:《对中国公民权利意识的历史考察及反思》,《贵州大学学报(社会科学版)》2001年第1期。。权利意识的形成是一个历经长期变迁的过程,从古希腊的自然法理论中正义与平等观念开始,逐渐演化和融合为具有“终极凭藉”(2)夏勇:《走向权利的时代》,北京:中国政法大学出版社,2000年,第5页。意义的人权观念,再到上升到寻求以明文规则或规章制度来维护权利主体自身价值的思维方式,权利意识已成为捍卫公民身份和尊严的重要基石。因此,权利意识是历经社会变迁的产物,也是人们生活经历改变的结果。权利意识在伴随社会发展的过程中,还会受到不同的时代背景的影响。权利的赋予是对公众的个体属性与社会属性双重性的彰显,“对个人权利的承认不仅意味着对个人需求和个人身份的个人性的承认,而且意味着对个人需求和个人身份的社会性的承认”(3)夏勇:《走向权利的时代》,第11页。。因此,权利意识不仅体现了特定阶段公民个体对权利的理解和需要,同时也在一定程度上折射出不同时代赋予权利内涵的差异,也就是说权利意识不仅是个体意志的反映,还带有不同时期社会发展的特点和烙印。出生于不同时代的公众,其权利意识必然会受到各自生活时代的影响而出现代际差异。

我国传统社会并不存在现代意义上的权利观念,而是义务导向,即某人享有一项权利,意味着别人需要为之承担和履行义务,因此传统社会的权利观念带有较强的特权和等级色彩。近代的权利观念萌芽较晚,并受到传统儒家思想的义利观影响,重义轻利,道义即是准则,因此与西方倡导的权利观念存在较大的差异。后来伴随着西学东渐的浪潮,现代意义上的权利作为一项舶来品被引入我国。但是,由于当时我国尚不具备良好的政治和社会环境,权利仅作为一项代名词被使用,而人们的权利意识仍需要进一步启蒙。新中国成立后,尤其是改革开放后,市场经济体系开始建立,竞争与开放的环境促使人们在关切个人利益的同时意识到公民权利的重要性,以利益为导向的权利意识显著增强。所以利益在当代我国公众的权利意识的形成过程中发挥了重要影响,使公众倾向于认为权利就是对主体利益的保护,利益是权利的最终目的。例如在我国经常会看到这样的情形,当人们遇到侵权事件时,首先考虑的是利益损失大不大,维权成本高不高,如果预期成本过高,即使权利合法,也会选择忍气吞声,息事宁人。随着新时代的到来,我国的法治化建设日趋完善,国家治理现代化进程不断加快,公民权利在法律层面和制度层面得到确认。随着法治化建设不断向纵深推进,全民法治素养得以提升,公众对权利的理解由法定权利向主体权利转变,权利意识由利益优先转向追求权利真谛,表现为不仅对法定权利有明确认知,还具备一定的依法维权的理性自觉,如“一元钱”官司、“一毛钱”诉讼等,这都在某种程度上说明了公众对维权的较真态度。从过去对权利的淡漠,到为利益谋权利,再到为权利讨说法,这一系列心理上的变化折射出不同时代的公众权利意识的差异。例如第二代农民工相较于第一代农民工在受教育程度、人生职业规划、维权意识方面都有明显的进步趋势,尤其在权利意识方面表现为较强的法律意识、主体意识以及注重发展权利的实现(4)林燕玲:《论农民工权利意识的发展轨迹及其社会意义》,《中国劳动关系学院学报》2008年第4期。。此外,年龄变量与公众稳定权利观念之间具有显著的正相关关系,公众的年龄不同,其权利意识也随之不同(5)麻宝斌、杜平:《权利主张抑或利益考量:民众对社会正义客体的认知》,《北京行政学院学报》2017年第6期。。因此,在前期研究的基础上,从代际差异的角度来研究当下我国公众的权利意识状况及影响因素能够为完善法治社会建设提供新的思考方向。

那么当前我国公众权利意识的代际差异的具体状况如何?是什么因素影响了公众的权利意识进而导致了代际差异状况?这是本文要着重回答的两个问题。

一、理论分析与研究假设

哪些因素会对公众的权利意识产生影响?既有研究多是从历史发展脉络来考察权利意识的成因。从阻滞因素来看,古代社会以身份关系为基础来确立不对等的权利与义务关系,以礼法作为权利的规范性保障体系,导致主体价值被忽略,阻碍了权利意识的形成和发展(6)曾坚:《对中国公民权利意识的历史考察及反思》,《贵州大学学报(社会科学版)》2001年第1期。。从促进因素来看,改革开放后,主体意识觉醒并重新确立“主体性”的重要地位,人生观和经济动机合法化,权利意识增长显著(7)赵修义:《主体觉醒和个人权利意识的增长——当代中国社会思潮的观念史考察》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2003年第3期。。权利意识的觉醒不仅得益于市场经济的建立和完善,还受到了法治化建设和民主制度发展的影响(8)易联树、吴佩林:《论我国公民权利意识的觉醒与发展》,《西华师范大学学报(哲学社会科学版)》2005年第6期;刘颖、丁社教:《浅析改革开放前后中国公民权利意识的发展》,《西北工业大学学报(社会科学版)》2008年第4期。。基于以上分析,本文将从城市化、民主化、市场化三个方面来具体分析权利意识代际差异的影响因素。

从哪些方面来剖析权利意识?从权利意识的组成要素来看,权利意识包括三个方面,即权利认知、权利主张和权利要求(9)夏勇:《走向权利的时代》,第45页。,这三个方面要素体现了权利意识由低到高、由浅入深,对权利实际赋予的利益和自由从了解和认知,到确认和维护,再到提请新的权利,共同反映了公众的权利意识的整体状态。基于以上分析,本文选择了从权利认知和权利主张两个方面展开对权利意识的测量,探讨公众在应得利益受到损害的情况下的权利意识状态。

(一)城市化对公众权利意识代际差异的影响

Peter Lorentzen 和Suzanne Scoggins 认为存在三方面因素会引发权利意识行为,即价值的改变,政府政策的变动以及对他人行为即社会反响预期的变化(10)Peter Lorentzen,Suzanne Scoggins, “Understanding China’s Rising Rights Consciousness”, The China Quarterly, 2015, 9:638-657.。随着城市化进程的加快,农村人口大规模地向城镇流动,并不断融入到城市生活,从而实现城乡融合和城市化水平的提高。城市化实现的过程也是化解不同的生活方式、思想理念、文化背景所产生的矛盾和冲突的过程,最终目标是改变人们的价值观念使其具有现代性特征。Linda Wong对中国进城务工人员的权利意识进行了深入研究,调研结果显示,农民工对于社会赋予的称呼标签并无强烈反对,但对于当地居民认为的农民工影响当地社会秩序稳定等负面评价持强烈反对的看法(11)Linda Wong, “Chinese Migrant Workers: Rights Attainment Deficits, Rights Consciousness and Personal Strategies”, The China Quarterly,2011,12:870-892.,表现出较强的自我认知和权利意识。可见,城市化不仅改变了原有城乡二元的身份认同关系,同时也说明生活在城市的经历使公众更加重视权利。农村人口进入城市后,其价值观念会受到城市现代化特征的显著影响,权利意识也会随之发生改变,当能够融入到城市中时,也希望自己的后代未来能够在城市生活,而生活在城市中的后代从小受到城市现代化的影响,权利意识也自然会承袭城市现代化的特征。因此,我们提出研究假设:

研究假设1:城市化水平的提高会显著增强年龄较小公众的权利意识。

假设1a:年龄越小的公众,其生活在城市的可能性越高。

假设1b:生活在城市的可能性越高,其权利认知越强。

假设1c:生活在城市的可能性越高,其权利主张越强。

(二)民主化对公众权利意识代际差异的影响

在对我国公众的“权利”概念进行初步探索的过程中,发现中国人对“权利”的理解与美国人关于“权利”的理解是不同的(12)裴宜理:《中国人的“权利”概念——从孟子到毛泽东延至现在》,《国外理论动态》2008年第2期。。在西方人眼中,天赋人权是权利来源的依据,权利与公民身份并存,天然具有存在的合理性,这为公众的权利意识提供了很好的发展空间。而在我国,过去长期以来权利来自于统治者的赋予,权利合理与否以统治者的价值判断为标准,因此公众的权利意识受到了很大的限制。随着我国民主化进程的加快,公民社会建设不断完善,民主意识不断增强,我国公众对权利的看法也发生改变。美尔·古德曼看到了公民权和市民社会发展的巨大潜力,认为在20世纪最近20年来中国大众对权利的自觉性得到了极大地发展,并对政治权利的认知显著增强(13)Merle Goldman, From Comrade to Citizen: The Struggle for Political Rights in China, Harvard University Press,2005, p.2.。可见,生于新时代的公众受到民主化的影响更大,对权利的认知也更为全面,权利意识也随之显著增强。因此,民主化水平的提高会显著增强年龄较小的公众的权利意识。教育具有较强启蒙作用,是传播民主思想理念的重要渠道,从某种程度上来讲,大力普及教育以及提高受教育程度是推动民主化进程的有效方式,因此,我们提出研究假设:

研究假设2:受教育程度的提高会显著增强年龄较小公众的权利意识。

假设2a:年龄越小的公众,其受教育程度越高。

假设2b:受教育程度越高的公众,其权利认知越强。

假设2c:受教育程度越高的公众,其权利主张越强。

(三)市场化对公众权利意识代际差异的影响

在权利意识有限的情况下,公众对于权利虽存在感知,同时也十分重视自己的利益,对社会的分配不公存在强烈的不满(14)夏勇:《走向权利的时代》,第52页。。市场经济实行之前,我国公众的生活条件和收入状况都处于较低水平,因此人们更多的是寻求物质层面的提高和生存需要的满足,往往关注的也是与个人利益直接相关的不公事件,而对于权利的维护重视程度不高。我国市场经济实行后,经济发展带来生活水平的显著提高,人们的收入也随之增加,家庭收入状况得到改善。人们在物质需要得到满足的基础上,开始关注于价值层面的内容,突出表现在重视权利对于个人发展的重要性。因此,市场化过程中建立和发展市场经济体制是我国公众权利意识形成的客观物质基础。年龄较小的公众虽然在个人收入方面有所欠缺,但是由于得益于较好的家庭收入的支持,也会更注重个体权利的实现。此外,原有的集体经济解体使人们从过去的集体至上观念开始向关注个体发展层面转变。告别原有的计划经济体制,年轻一代需要思考如何在竞争和开放的环境中谋生,如何依靠市场经济的活力来增加收入。因此,从某种程度上讲,市场化也激励了年轻一代积极投身于市场经济并从中积极获得个体合理发展的权利和利益,迫切需要在经济领域明确权利关系结构。无论是出于价值理念的转变,还是对个人发展的需要,都是市场化带来的收入水平提高所引发的改变,因此,我们提出假设:

研究假设3:家庭收入水平的提高会显著增强年龄较小公众的权利意识。

假设3a:年龄越小的公众,其家庭年收入水平越高。

假设3b:家庭年收入水平越高,其权利认知越强。

假设3c:家庭年收入水平越高,其权利主张越强。

二、数据来源与研究设计

(一)数据来源

本文的数据来自于2014年开展的关于我国社会公平正义状况的全国调查,且得到了国家社会科学基金重大项目“我国社会公平正义状况测评及改善对策研究”的支持。本次调查以全国第六次人口普查为蓝本,分直辖市、东部、中部、西部随机抽样8个省份(直辖市),16个县(区),32个乡镇(街道),共发放问卷2400份。访员到达任务乡镇后,依据当地行政部门工作人员提供的村落分布及住户登记信息,采取等距抽样的方式抽取入户样本。入户后,由访员依据入户随机抽样表选取具体受访者,辅助其完成调研问卷作答。在填答过程中,访员及时核准作答信息,对受访者的疑问和不清楚的地方进行解答,以确保问卷填答的质量。基于前期工作的细致认真,此次调研最终获得有效问卷2400份。

(二)变量选取

1.因变量

在权利认知方面,通过对“如果您个人没有得到应得的利益(比如工资、奖金),您的感受和做法是,我首先会想到我的合法权利是否受到了侵犯”一题的回答,来了解公众在利益受损时的权利意识状况。

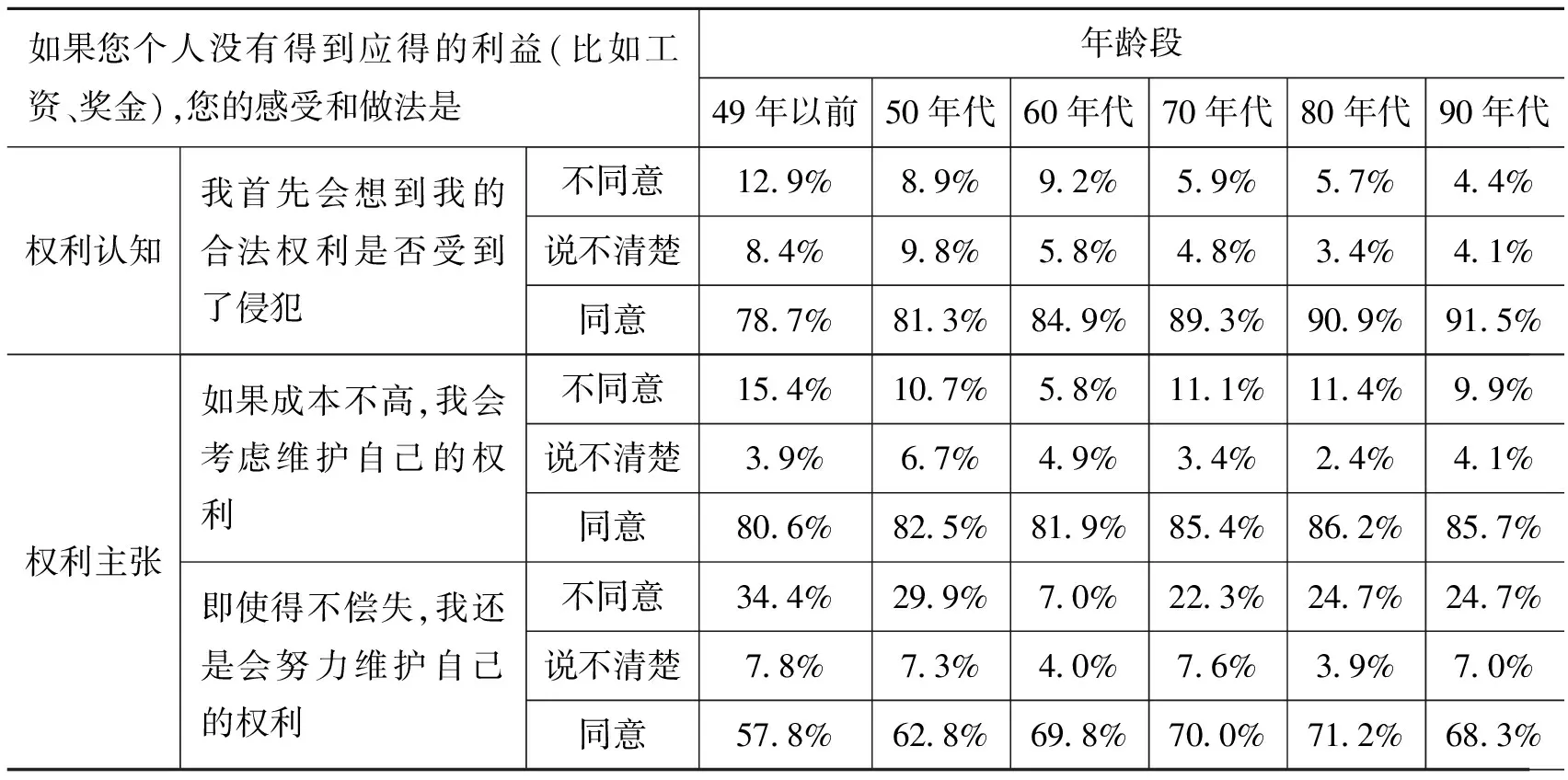

在权利主张方面,根据公众是否会考虑维权成本,我们选取了两项题目,即“如果成本不高,我会考虑去维护自己的权利”和“即使得不偿失,我还是会努力维护自己的权利”,从而分析公众对权利主张的重视程度,具体研究设计如表1。

表1 公众的权利意识的研究设计

三道测量题目的选项均为“非常同意”“同意”“不同意”“非常不同意”“说不清楚”。如果受访者选择“非常同意”和“同意”,则认为其赞同题目表达,并赋值为1;如果受访者选择“不同意”和“非常不同意”,则认为其不赞同题目表达,并赋值为3;对选择“说不清楚”的赋值为2。

2.自变量

我们选择了居住地、受教育程度、家庭年收入水平这三个方面作为自变量。

在居住地方面,以“您目前大部分时间居住在”一题为依据来获得受访者的居住地区域,选项包括“城市市区”“城市郊区”“县(旗)城区”“乡镇所在地”“农村”“其他”。在这里,我们将前四个选项合并为“城镇”一项,并赋值为1,“农村”选项赋值为0,从而将受访者的居住地分成城镇和农村两类。在受教育程度方面,以“您的教育程度是”一题为依据,选项包括“初中及以下”“高中(含中专、技校)”“大学(含大专、高职)”“研究生(硕士、博士)”。在这里,我们将后两项合并为“大学及以上”一类并赋值为3,“初中及以下”“高中(含中专、技校)”赋值分别为1和2。根据家庭年收入水平的不同,将全部样本分为“低收入者(1万元及以下)”“中低收入者(1万-2万元)”“中等收入者(2万-10万元)”“中高收入者(10万-100万元)”以及“高收入者(100万元以上)”这五种类型。

3.控制变量

我们选择了年龄、性别、政治面貌、宗教信仰作为控制变量。我们对受访者的年龄进行了阶段划分,根据出生年份的不同分为六类,即1949年以前、50年代、60年代、70年代、80年代、90年代,并按顺序分别赋值1-6,数值越大,代表受访者的实际年龄越小。同时我们对性别(男性=1,女性=0)、政治面貌(是中共党员=1,非中共党员=0)、宗教信仰(信仰宗教=1,不信仰宗教=0)分别进行编码。

上述各变量的具体统计性描述如表2。

表2 相关变量的统计性描述

三、权利意识的代际差异状况

我们对不同年龄段的公众对关于权利意识的三个问题的看法进行了统计,如表3。

从权利认知来看,公众对于“如果您个人没有得到应得的利益(比如工资、奖金),您的感受和做法是,我首先会想到我的合法权利是否受到了侵犯”一题的看法是,90年代的公众同意比例最高(91.5%),1949年之前出生的公众的同意比例最低(78.7%)。随着年龄的变小,公众对此题的同意比例也随之上升。这说明年龄较小的公众相对于年龄较大的公众对侵犯权利的行为更加敏感,能够及时对合法权利是否受损做出准确的判断,因此年龄较小的公众权利意识较强,对权利认知更加清晰。

表3 不同年龄段的权利意识状况

从权利主张来看,公众对于“如果成本不高,我会考虑去维护自己的权利”一题,“80后”同意此说法的比例最高(86.2%),70年代和90年代的公众同意比例与80年代的公众大体相当;而1949年以前出生的公众同意此说法的比例最低(80.6%),50年代和60年代的公众同意比例略有上升。这说明,在存在成本约束的情况下,年龄较小的公众相对于年龄较大的公众更愿去维护自己的权利,在权利主张上态度更为积极和主动。公众对于“即使得不偿失,我还是会努力维护自己的权利”一题,“80后”相对于其他年龄段最为同意此说法,比例为71.2%;而1949年以前出生的公众同意此说法的比例最低,为57.8%。由此可见,在不计成本的情况下,年轻的公众相对于年长的公众更倾向于主张自身的合法权利,对权利主张的重视程度超过了对利益的考量。

四、权利意识代际差异的影响因素分析

公众的权利意识受到了哪些因素的影响?基于前文假设,本研究主要测量的是城市化、民主化、市场化对代际权利意识的影响,即测量居住地、受教育程度、家庭年收入对不同年代的公众的权利意识是如何影响的。在测量之前,首先需要明确年龄分别与这三个影响因素之间的关系,即需要先验证假设1a,2a,3a是否成立(如表4所示),然后再利用有序Logistic回归模型进一步验证权利意识与这三个影响因素之间的关系,即验证假设1b和1c,2b和2c,3b和3c是否成立。

表4 各因素与年龄的回归分析

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001(双尾检验)。

表4显示了随着年龄的改变,居住地、受教育程度、家庭年收入的相应变化状况。具体来看,以年龄为自变量,居住地为因变量,两个变量间的回归系数为-0.021,即随着年龄的值的增大,居住地类别的数值减少,也就是说年龄越大,目前居住在农村生活的可能性越大;年龄越小,目前生活在城市的可能性越大,因此验证了假设1a。同理,随着年龄的值的增大,受教育程度类别的数值越小,说明年龄越大,受教育程度越低;年龄越小,受教育程度越高,因此验证了假设2a。随着年龄的值的增大,家庭年收入类别的数值越小,说明年龄越大,家庭年收入越低;年龄越小,家庭年收入越高,因此验证了假设3a。

在明确了年龄对居住地、受教育程度、家庭年收入的影响后,接下来进一步检验居住地、受教育程度、家庭年收入三个自变量对权利意识的作用关系,即需要检验三个自变量对权利认知、权利主张的影响。本文利用有序Logistic回归模型对公众的权利认知、权利主张的影响因素问题进行了分析,分别设计了三组模型,每组模型中包含两个有序Logistic回归模型,其中模型一是仅引入控制变量时对因变量的影响,模型二是在引入控制变量基础上加入自变量,从而观察与因变量之间关系的变化。检验结果见表5。

表5 公众权利意识的影响因素

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001(双尾检验)。括号内为参照组。所有模型均进行了平行线检验(15)所有平行线检验结果p值均大于0.05,满足有序Logistic回归模型的适用条件,可以使用有序Logistic回归模型进行分析。。

从权利认知方面来看,在模型一中,我们只引入了控制变量,其结果显示了年龄变量对因变量存在影响并呈现显著的负相关关系,即随着年龄的增长,公众的权利认知越弱,说明年龄越小,权利认知越强。在模型二中,我们又引入了相关自变量,结果表明控制变量中的年龄依旧会对自变量产生影响,同时宗教信仰与因变量呈现负相关关系,即相较于有宗教信仰的公众,无信仰宗教的公众的权利认知较弱。居住地、家庭年收入两个自变量对因变量存在显著影响,其中居住地与因变量成负相关关系,即相较于生活在城镇的公众,生活在农村的公众对权利认知更弱,肯定了理论假设1b;家庭年收入与因变量成负相关关系但回归系数越来越大,说明随着家庭年收入的增加,权利认知由低数值类别向高数值类别变动的可能性越大,即选择同意的可能性越来越大,权利认知越强,肯定了理论假设3b。自变量受教育程度与因变量并不存在显著相关,因此否定了理论假设2b。

从权利主张方面来看,我们分别对维权成本较小时和维权成本较大时公众是否会进行权利主张进行了影响因素检验。

首先,维权成本较小时,模型一结果显示年龄、政治面貌与因变量呈现相关,其中年龄与因变量负相关,即年龄越大,权利主张越弱;政治面貌与因变量正相关,即相对于是中共党员的公众,非中共党员的公众的权利主张越强。模型二结果显示在引入自变量后,年龄、政治面貌对因变量的显著影响消失,而居住地、家庭年收入与因变量之间呈现显著作用关系。其中,居住地与因变量负相关,即相比居住在城镇的公众,生活在农村的公众的权利主张较弱,肯定了理论假设1c;家庭年收入与因变量之间呈现负相关关系但回归系数越来越小,说明随着家庭年收入的增加,权利主张越弱,因此否定了理论假设3c;受教育程度与因变量不存在显著相关关系,否定理论假设2c。

其次,维权成本较大时,模型一结果显示年龄、宗教信仰对因变量存在显著影响,其中年龄与因变量呈现负相关关系,即随着年龄的增大,权利主张越弱;宗教信仰与因变量呈现正相关关系,即相较于有宗教信仰的公众,无信仰宗教的公众的权利主张较强。模型二中引入自变量后,年龄、宗教信仰依然对因变量存在影响,而且自变量居住地和受教育程度也对因变量存在影响,其中居住地与因变量是负相关关系,即生活在农村的公众的权利主张较弱,肯定了理论假设1c;受教育程度与因变量是正相关关系,即受教育程度越高,权利主张越强烈,部分验证了理论假设2c;家庭年收入与因变量不存在显著相关关系,否定了理论假设3c。

五、研究结论与政策建议

权利意识是公众个体判断公平与正义的主观标准,同时还会随着社会变迁和时代发展而呈现出权利意识的代际差异化特点。本文基于2014年全国实地调查数据,对转型时期我国公众的权利观念的代际差异状况及其影响因素进行了分析。

我们通过数据分析发现,年龄较小的公众相对于年龄较大的公众的权利意识更强。具体来看,年龄较小公众的权利认知较强,当应得利益受损时能够自觉地与合法权利相联系;同时,年龄较小的公众也更倾向于进行权利主张,即使在付出较大维权成本的情况下依然愿意维护权利。形成这种权利意识代际差异的原因是城市化、民主化、市场化共同作用的结果。首先,城市化发展使人们生活在城镇与农村两个不同的地缘环境中,对权利的理解和重视程度也会不同。城镇居民相对于农村居民的权利意识更强,既能够准确认知个体权利,同时也愿意为维护权利而付出代价。其次,民主化建设推动了人们权利意识的觉醒,提供了行使权利的条件。年纪较小的公众在受到良好教育的情况下对权利更加重视,更愿意不计成本地维护权利。最后,市场化提高了公众的物质生活水平,同时也促进了公众对自我价值的追求。年龄较小的公众在良好家庭收入水平支持下能够更好地认知权利,并在一定成本约束下进行权利主张。

在转型期促进公众权利意识整体水平的提高,不仅有利于维护个体的合法权利,更是实现公平正义及社会和谐的重要方面。因此,在明确公众权利意识代际差异的影响因素的基础上,有针对性地提出增强公众权利意识的方式和途径,才能够使政策建议更为科学和有效。首先,要加快城乡一体化进程,打破城乡二元分立格局,促进城乡融合。城市化并不仅仅是区位性质的改变和公共服务的均等,更重要的是公平正义的价值理念得以共享并对公众权利达成共识。我们的数据分析表明了城市化是权利意识的重要影响因素,生活在城市的公众相对于生活在农村的公众有更强的权利认知和权利主张,因此需要将提高农村居民的权利意识作为城乡价值理念融合的重中之重,培养农村居民树立正确的权利意识,这样才能提高社会权利意识的整体水平。其次,要不断提高公众的受教育程度,加快民主化进程和公民社会建设。受到良好教育的公众能够对权利有更加全面的认知,从而有利于形成较强的权利意识。我们的研究显示,当权利受到损害时,受教育程度高的公众更倾向于不计成本地主张权利。因此,提高公众整体受教育水平是培养公众将权利认知上升为权利表达的重要途径,特别要注重对年轻公众的受教育程度的提高,从而使公众的权利意识在代际传承中得以强化。最后,要推进市场化改革进程,为权利意识的形成奠定物质基础。经济状况是公众在维护自身合法权利时会首先考量的利益因素,有时也会成为权利彰显的制约因素。公众通常会在权衡成本与收益的基础上做出维权与否的行为选择,因此推进市场化改革,提高公众的家庭收入水平,有利于促进公众获得维护权利的强大经济支撑,从而更加主动和自觉地维护权利。

——与非适应性回归分析的比较

- 烟台大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 股权质押与市值管理的内在机理研究

——基于中介效应的检验