从库克的“奏鸣曲式分析”所引发的思考

陈鸿铎

尼古拉斯·库克的《音乐分析指南》(1)[英]尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》,陈鸿铎译,上海:上海音乐出版社,2016年。该书是库克教授于1987年在香港中文大学教授分析课程时所撰写,全书分为10章,涉及音乐分析的方法和实践两大块内容。虽然该书出版至今已30多年,但对于音乐分析专业学生的入门学习仍具有重要意义。并不是一本专门讨论曲式分析的专著,但却专门辟出一章来讨论奏鸣曲式的分析,这足以说明他对奏鸣曲式分析的重视。这样的安排当然也有其合理性,一方面,这完全配得上奏鸣曲式在整个西方音乐创作历史中所占有的重要地位;另一方面,也反映出奏鸣曲式在实际作品中的变异所带来的分析上的复杂性。确实,奏鸣曲式具有鲜明的可辨性,以乐曲再现部中副部的处理为观察重点,当然呈示部中是否呈现出两个对立的部分,以及中部是否体现展开性也是观察点(尽管展开部有时被省略),但同时又有极大的可变性,即在保证奏鸣性特征的情况下,又可以做出任何自由的结构处理。而随着时代的发展,这种可变性带来的自由奏鸣曲式越来越占主导,以致成为奏鸣曲式分析的主要对象。因此,如何在面对已发生巨大改变的奏鸣曲式时仍能做出合理的分析结论,就成为音乐分析者所必须解决的问题。而库克在该书中专设一章对此进行讨论,正是为了解决这一问题。在仔细阅读了该章之后,笔者得到很多启发,下面从三个方面对此加以论述,前两个方面是对该章重点的提炼和解读,最后一个方面是以几个作品的奏鸣曲式为例,结合库克的理论,对其判断中存在的一些较有争议的问题进行讨论,试图找到对类似作品做出合理解释的途径。

一、库克关于奏鸣曲式分析的几对关键词

库克在该书第八章即“奏鸣曲式分析”一章中,分三个部分对奏鸣曲式分析的问题进行了论述,其中第一部分是对奏鸣曲式本质特征的一些基本描述。笔者认为,库克在这一部分提出的一些概念对于真正理解奏鸣曲式非常重要,本文把它们当作理解奏鸣曲式的一些关键词,下面择其重要者加以讨论。

(一)第一对关键词:表层模式和内在进程

库克认为,音乐形式的分析通常都从两个层面进行,他用“表层模式”(surface pattern)和“内在进程”(the underlying process)这一对概念对此加以概括。前者涉及音乐作品外在形式的划分,如称某曲为单二部曲式、奏鸣曲式等,或称这些曲式内部某局部为第一段、呈示部、主部主题等,这些都是表层;后者涉及音乐中的某个组成要素是如何在音乐发展的整体进程中不断演变,并在与其他要素结合中形成相互影响的,如指一个音调、一个和弦或一个节奏形态等突破外部形式的束缚,而在音乐的进程中形成前后的逻辑关联,这些则属于内在进程。所有音乐形式的分析都离不开这两个层面,奏鸣曲式当然也不例外。

不过从库克《音乐分析指南》整本书的论述中可以看出,他一直突出的都是音乐内在进程的分析,即使是该书第三章“形式的分析路径”,所讨论的也属于内在进程这一层面的问题。(2)[英]尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》,陈鸿铎译,上海:上海音乐出版社,2016年,第110页脚注1。显然,在库克的论述中,通常的曲式分析(即表层分析)并不是这本书的重点,因为在他看来,划分出一首乐曲的外部形式,并不能真正解释音乐的结构逻辑。正如库克所说:“如果人们认为分析一个奏鸣曲式的目的就是为了说明它是一个奏鸣曲式,那这样的分析将会一无所得。”(3)[英]尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》,陈鸿铎译,上海:上海音乐出版社,2016年,第258页。而要真正有所得,就必须掌握音乐的内在进程,尤其是当面对的是曲式的外部形式已经被大大突破了的作品时。换句话说,表层模式与内在进程常常并不同步,在这种情况下,把握内在进程要比找出表层模式更关键,这在库克第八章所例举的两对奏鸣曲式中有详细论述。

(二)第二对关键词:分段性音乐和有机性发展

这一对关键词实际上与上一对意义相近,但描述的角度不同。“分段性音乐”(sectional music)是指那些通过外在形式的连缀来形成其音乐结构的那类作品,其中各个段落(section)之间在音乐语言的内在联系上较为自由,可以联系很紧密,也可以联系很少,甚至可以没有联系。对于后两种情况,库克特别以巴洛克组曲为例加以说明。他认为,像维瓦尔第的一些协奏曲那样,在各乐章内部的各个段落以及各乐章之间只要符合规定的体裁、速度等对比条件,音乐语言的内在联系几乎是不存在的,也就是它们之间没有必然的内在进程,以致人们多少可以随心所欲地调换顺序加以演奏而不会有什么问题。有鉴于此,他总结出“形式分析并不是这类音乐中一个特别重要的方面”(4)[英]尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》,陈鸿铎译,上海:上海音乐出版社,2016年,第255页。。

“有机性发展”(organic development)则与此不同,它的结果就是导致了音乐作品处在一种音乐语言逻辑发展的内在进程之中,这种发展可能与表层模式同步,这在古典早期较为多见,而自贝多芬中晚期之后,这种发展与表层模式不同步的情况就越来越明显了。库克在《音乐分析指南》第八章例举的两对奏鸣曲式作品中,就指出了两者不同步的情况,并认为,指出这种不同步比仅仅得出一个空泛的奏鸣曲式结论要重要的多。而且,这种不同步现象有一个随着历史的发展不断严重的过程。由于音乐的有机性发展在一定程度上会掩盖音乐的段落划分界线,因此,当它发生在一个奏鸣曲式乐章内时,其中的主部、连接部、副部、结束部等之间的分界就可能被模糊,各段落本身的范围也会难以确定,如肖斯塔科维奇《第五交响曲》第一乐章的主部主题究竟从何处开始,结束于何处就有不同看法。而当有机性发展发生在乐章之间时,就导致了单章奏鸣套曲形式的产生,如李斯特的《第一钢琴协奏曲》《B小调钢琴奏鸣曲》这类单章套曲形式等。

(三)第三对关键词:定型曲式模式和潜在结构

曲式学教学的一个重要内容就是研究各种已被定型了的曲式范式,库克在他的第八章中称之为“定型曲式模式”(stereotyped formal patterns),因为它们是经过数百年的音乐创作积淀后被曲式学家总结出来的,并被“格式化”为一种标准。库克认为,形成这种标准的好处是,对于没有歌词的纯器乐音乐,听众可以借助音乐进行的陈规套路来理解其中的“故事情节”。而为了便于听众理解这种所谓的“故事情节”,古典时期的作曲家们也愿意把他们的奏鸣曲式写得尽量标准些。

然而正如库克所指出的,一些勇于创新的作曲家却并非总希望这样做,这种情况随着时代的发展变得越来越突出。他们的奏鸣曲式因把情感的表达置于形式的呈现之上,所以常常使人难以对其做出确切的曲式结论,如库克在该章中对柏辽兹的《幻想交响曲》第一乐章所做的分析。库克认为这个乐章虽然也可按照奏鸣曲式进行分析,并且这样去分析它也是明智的,但是,该乐章的“潜在结构”(underlying structure)却体现出一种不同于奏鸣曲式所擅长表现的那种“一部通常包含众多人物的戏剧,而是一部独角戏,是对一个个人情绪及思绪的变化的描绘。”(5)[英]尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》,陈鸿铎译,上海:上海音乐出版社,2016年,第288页。换句话讲,这个乐章的潜在结构已经脱离了奏鸣曲式,但由于其作为该交响曲第一乐章即快板乐章的面貌还在,乐章中也有相当于主部和副部的主题,以及展开性的发展特征,因此,将其归入奏鸣曲式这个定型的曲式模式的可能性还是存在的。

显然,对于定型曲式模式和潜在结构之间关系的讨论是曲式学教学所应重视的。可是长期以来,曲式教学的总体倾向是,用标准曲式模式作为衡量的“标尺”来分析(或度量)各种不同的曲式类型。这造成了在分析的过程中,分析者通常较多甚至完全只关注与标准模式相符合的部分,较少关注以致忽视那些不相符合的部分。这样的分析不仅可能扭曲曲式学习的本义,也很难达到理解音乐作品形式逻辑的目的。

二、库克关于奏鸣曲式的分析方法

库克在“奏鸣曲式分析”这一章的第二、第三部分中,分别分析了两对奏鸣曲式作品,第一对是较为规范的奏鸣曲式(贝多芬的《钢琴奏鸣曲》作品第49号第一乐章和他的《弦乐四重奏》作品第18号之2第一乐章),第二对则离奏鸣曲式的标准形式较远(贝多芬的《第五交响曲》第一乐章和柏辽兹的《幻想交响曲》第一乐章)。第一对奏鸣曲式之所以较为规范,是因为它们与标准图式所列出的各项指标都相符合。比如各主题有明确的起止界线,各自调性明确且相互形成对比,再现部符合要求,展开部有必要的发展等。在这种情况下,分析者只要照着标准图式进行对照分析,即可快速得出答案。因此,面对这种奏鸣曲式,其实不需要特别的方法,只要熟悉标准图式即可。库克分析这样一对奏鸣曲式作品,为的是与下一对形成对照。

第二对奏鸣曲式的情况相当不同,因为仅靠与标准图式对照来分析就会产生很多问题。乐章中不是主题的界线不清,就是调性的安排反常,或者各分部之间比例失调,以致很难甚至无法做出肯定的结论。面对这种情况,库克提出了一些具体的办法,对如何进行分析做出了清楚的回答。这些办法值得我们注意,概括来讲,它们涉及到分析的步骤、主题的确定、调性的意义、主题与非主题界线的区分等。

库克认为,在奏鸣曲式的分析中,呈示部在分析程序上具有优先性,因后面的发展都依赖它所建立的基础。所以,先确定呈示部很重要。如果乐曲本身在呈示部结束时有明确的非主调和声终止式(一般都有)或和声上开放但有节奏运动上的停顿,甚至有反复记号,那么确定呈示部就很容易。即使没有反复记号(这在后来的奏鸣曲式写作中逐渐取消),呈示部与展开部之间的界线通常也不难区分,这时首先应看调性变化,其次看主题材料的演变,最后还可以通过与再现部进行比照来判断。

在对呈示部进行确定的同时,也伴随着对各主题的认定。库克认为,主题应看其在整个乐章中所具有的贯穿作用来确定,而不取决于它听上去是否像一个曲调。所谓贯穿作用,首先是指在乐曲中常出现,并发挥出对音乐发展的结构控制作用,其中调性扮演着重要角色。在浪漫主义时期,奏鸣曲式中的主题在规模和调性上都有了很大的变化,这时可能出现不同的主题区域(theme area)和结构区域(structural area),前者指单一主题内部,后者指不同主题之间。由于这些区域通常以不同调性相区分,所以,在分析时可以用第一调性区域(first tonal area)、第二调性区域(second tonal area)等来标注。

一般来讲,两个不同的调性区域应该也是两个形成对比的主题,换句话说,主部主题与副部主题必须形成一定程度的对比。但是,库克在分析第二对奏鸣曲式作品时指出,不论是贝多芬《第五交响曲》的第一乐章,还是柏辽兹《幻想交响曲》的第一乐章,主部主题与副部主题之间都没有形成应有的材料对比,导致了在确定副部主题时产生困难。但由于调性的变化是存在的,所以在这种情况下,库克认为可不必强求用不同的材料标记(如A和B)来表示不同的主题,而可以根据调性的变化来表示。(6)这里需要说明的是,一是在古典早期的奏鸣曲式中,有副部主题用主部主题材料写成但调性不同的例子,不过贝多芬《第五交响曲》第一乐章的情况与此并不相同。

在分析浪漫主义时期的奏鸣曲式时,还常常遇到一个问题,即在呈示部中,主题结束的边界经常变得模糊不清。这种模糊通常由于主题终止式的不明确或缺乏造成,如主部主题与连接部之间的界线不清,副部主题与结束部之间的界线不清等。对于如何解决这个问题,库克指出:“如果人们在这个分析阶段坚持给所有的部分都分派一个功能性的标签,那么就很容易在无意义的分界线的争论上浪费大量的时间。通常,最好是只将呈示部划分为两个主题区域——它们具有结构意义——然后再观察乐章剩下的其他部分,看看这两个主题区域的成分在所分析的作品中是怎样发挥它们特别作用的”(7)[英]尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》,陈鸿铎译,上海:上海音乐出版社,2016年,第260页。。当然,这里需要注意的是,库克所说的“在这个分析阶段”指的应该是开始阶段。至于到了分析的最后阶段是否要给出明确的划分界线,那要看具体情况而定。在极端的情况下,没有明确的划分界线也并非不可能。此外,即使是在分析的开始阶段,主题的开始位置通常还是要做出明确划分的。

以上库克关于奏鸣曲式的分析方法基本上都针对呈示部,这显然与他强调呈示部分析具有优先性有关,也是符合一般分析实践的。不过库克对于如何分析展开部、再现部、尾声以及各部分之间的比例关系等,在该章中也都有涉及。库克认为,有了对呈示部较为清晰的认识后,解释其他部分就不会很困难。这里尤其应指出的是,他在分析中常会对原作运用一种假设性的改写,以反证他的分析结论的合理性。另外,对于一些看起来不合音乐逻辑的现象,他也会从音乐逻辑以外的角度来进行解释。比如在讲到柏辽兹《幻想交响曲》第一乐章的尾声时,他认为这个尾声很大,柏辽兹之所以这样写应该更多地出于“宗教慰藉”,而不是出于严格的音乐逻辑需要。这或许可以说符合我们所说的“音乐学分析”,但它其实是在无法用音乐逻辑解释音乐作品时自然会用到的方法。

三、通过实例分析回应库克的论述

库克的《音乐分析指南》出版于三十几前,我们今天之所以觉得对其中的有关论述还有必要进行讨论,说明这些论述并未过时。尽管该书所涉及到的自由奏鸣曲式作品的数量并不很多,但他关于奏鸣曲式分析的相关论述,对我们今天面对那些在写作上超越柏辽兹《幻想交响曲》第一乐章的奏鸣曲式作品仍然具有启发作用。笔者下面将提出几个在分析奏鸣曲式作品中遇到的问题,在解释这些问题时,拟结合库克的理论来进行,以此回应库克的相关论述,并做出一定的反思。

(一)奏鸣曲式引子与主部主题分界判断的“失焦”问题

在分析奏鸣曲式时,对于如何区分引子和主部主题的界线,通常并不会引起人们太多的注意,因为引子常常会因速度、情绪、音调等明显区别而一目了然。但是,也确有一些作品因这种分界不明显,音乐的连贯性较强,而造成分析上的“失焦”。下列几个作品可以用来作为例证,说明引子与正式的主题之间存在界线划分的困难,如贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》第一乐章,贝多芬《“田园”交响曲》第一乐章、舒曼《C大调幻想曲》第一乐章,以及肖斯塔科维奇《第五交响曲》第一乐章。

在魏纳·莱奥(Weiner Leó)所著《器乐曲式学》一书中,作者认定贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》的第一乐章是有引子的:

第一乐章,呈示部(1—117或121)。主要主题为乐段(9—32)。其终止是:属调的完全终止,主调的完全终止。注:(一)第一主题前面有个八小节的速度型引子(1—8),它那富有特性的动机在后面的展开部中也将出现。(二)在乐段的前后乐句之间,有一个上面提到的两小节速度型引子的片断(21—22)……再现部(229—340)。不仅是主要主题,而且它的引子也再现(229—236)。(8)莱奥:《器乐曲式学》,张瑞译,北京:人民音乐出版社,1984年,第123—124页。该引述文字中有两处在字的下方加了重点记号,第一个是笔者所加,意在强调;第二个在原著中就有,说明作者也有意强调引子的存在。

谱例1 贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》(Op.2 No.2)第一乐章第1—33小节

然而根据上例所示,不论是从音乐句法的发展逻辑(可看作第二句有紧缩的两大句构成的复乐段,第一大句第1—20小节,第二大句第21—32小节),还是开始八小节对于整个乐章的贯穿、控制作用,把前八小节看作引子都显得不够合理,因为这八小节就是整个乐章的最为核心的乐思。对这个例子如要进一步深入讨论,当然还可以涉及关于引子的应有特征,很显然,前八小节如作为引子,并不具备速度、情绪、音调等方面的分界条件。相反,它与后面的音乐进行完全是一气呵成的。

贝多芬《“田园”交响曲》第一乐章开始部分(第1—29小节)和舒曼《C大调幻想曲》第一乐章的开始部分(第1—19小节)也有被当作引子分析的情况,这样的分析也是值得商榷的。因为,所谓的“引子”其实就是该乐章最为核心的乐思的第一次呈现,这一点与贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》第一乐章的情况一样。而后面部分的重复,并不构成引子与正式主题的关系,而是在进一步地深化和推进主题。至于肖斯塔科维奇《第五交响曲》的第一乐章,情况则更复杂一些。许多分析都把开始五小节的音乐看作引子,笔者对此并不赞成,理由基本同上。乐曲一开始五小节的这段音乐实际上就是整个乐章的核心乐思。对于这样一个给人深刻印象、一听就能够记住的乐思表达(并且在整个前50小节中还不断地重现),我们为什么不能把它看作是该乐章的主要主题呢?

谱例2 肖斯塔科维奇《第五交响曲》第一乐章第1—7小节

谱例2中的前五小节就是被看作引子的部分,当然,这个看法有其合理的一面,该乐章以D小调为主调,确实到了第四小节D小调才真正明确起来,因此主题从第五小节算起似乎就顺理成章了。但是,开始四小节的音乐却在主部主题中一再地出现(其他音调间插其中,与其形成对比,因而在前50小节中构成回旋结构),并且在整个乐章中更是一直贯穿,再现也以此为主(被人们看作主题的第六小节开始的旋律却不再出现,当然它在展开部中受到重用),因此,仅仅因为调性的一个因素(而这个因素在肖斯塔科维奇音乐中的运行方式已经改变),就把它当作引子,这确实是有问题的,至少它也应该被看作是主部主题的一部分。对此,前文谈及的库克关于确定主题的方法完全可以拿来作为一个判断的依据。

(二)呈示部与再现部调性布局的“失常”问题

马勒的《第二交响曲》第一乐章在调性布局上尽管按奏鸣曲式的标准来看是“失常”的,但它通常还是被看作是用奏鸣曲式写成。这里所谓的调性布局“失常”,其一是指其呈示部并未以副部的调性E大调来结束,而是回到了主部主题的C小调。甚至主部主题在呈示部也再现了,尽管有变化,但这难道不是奏鸣回旋曲式的做法吗?其二是指再现部的副部主题仍然沿用呈示部的E大调,(9)与此相同,肖邦《g小调第一钢琴叙事曲》再现部的副部主题也是用的呈示部副部主题的调性,但人们仍然把该曲看作奏鸣曲式。这又违反了调性回归主调的规则。严格来说,已失去了奏鸣性特性。但人们似乎对这些“失常”视而不见,这确实有点令人困惑。

究其原因,恐怕是因为人们觉得该乐章虽然调性布局“失常”,但奏鸣曲式的其他一些重要特征仍然存在,如强烈的戏剧性冲突、丰富的乐思展开、乐队的多层次交响性变化等,这些都是直接使人产生奏鸣曲式联想的重要特征。而调性的体验却没有这么直接,那是需要对照乐谱才能确定的东西。此外,作为第一乐章,人们也有一个先入为主的成见,那就是这里是奏鸣曲式最适合用的地方,这或许也是没有人把这个乐章看作奏鸣回旋曲式的原因吧。库克在分析柏辽兹的《幻想交响曲》时也对其第一乐章的奏鸣曲式结论做出过质疑,但他认为在1830年那个年代,人们还是有一个思维上的条件反射,即第一乐章用奏鸣曲式写作是一部交响曲的必要条件。只是,这种解释并不完全符合音乐事实。马勒的《第二交响曲》已经又隔了半个世纪,难道这个思维上的条件反射还在吗?看来是的,毕竟许多学者都是这么判断的。因此,把它仍然看作奏鸣曲式或许是明智的。不过需要指出的是,马勒似乎喜欢在奏鸣曲式的呈示部最后回到主调,并且再现主部主题,如他的《第四交响曲》第一乐章就非常明显,以致该乐章实际上已变成奏鸣回旋曲式。

(三)奏鸣曲式各分部比例的“失衡”问题

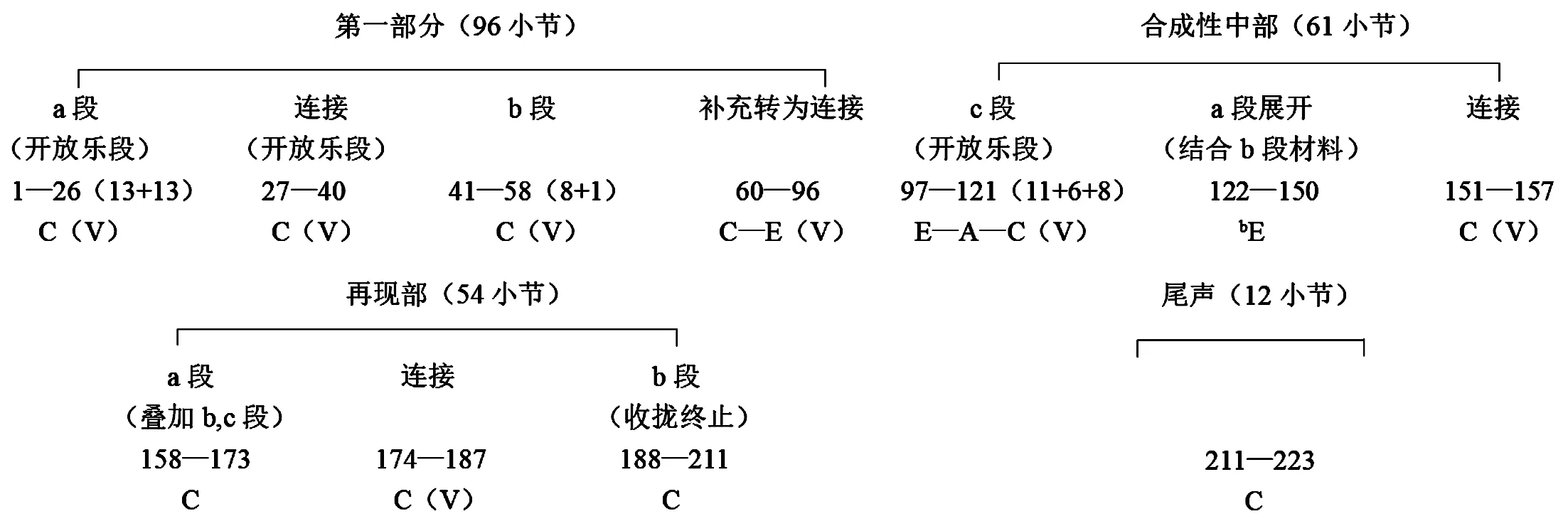

瓦格纳的《名歌手》序曲通常也被认为用奏鸣曲式写成,不过笔者以为,把它看作复三部曲式或许更为合适。其原因在于按奏鸣曲式分析,它的各个分部在篇幅上严重“失衡”,同时,再现部对于副部主题也很忽略,没有给予单独再现的机会,以致失去了与呈示部的有效呼应,而这是动摇奏鸣曲式根基的一个做法。主部第二主题在再现部的再次强调(第188小节),对于原本就受到削弱的副部主题更加抵消了其再现的意义。因此,不仅因为比例失衡,凭副部主题被弱化这一点,把该序曲看作复三部曲式也要比看作奏鸣曲式显得更为合理。

下面不妨按两种曲式分析结果,对该序曲的结论进行一个比较。

(1)作为奏鸣曲式

图1

从图1可以看出,作为奏鸣曲式,三部分比例严重失衡,呈示部共121小节,占全曲一半以上,主部主题有两个(因为都在C大调上),奏鸣曲式用两个主部主题并不多见,可看作主题组。展开部与再现部加在一起比呈示部还短,副部主题在再现部更被严重削弱,尽管调性回归主调,但与其他主题重叠呈现,没有独立地位,因而未能与呈示部形成有效呼应。

(2)作为复三部曲式

图2

图2显示,作为复三部曲式,三部分比例更协调,尤其是中部更加居中,能很好地起到与前后对比的作用。假设C段在再现部完全不出现的话,也并不影响全曲的结构,因为它作为与前后两部分的对比已经发挥了作用,而前后两部分也基本达到平衡,何况还有尾声的12小节所起的“压轴”效果。

以上分析显示,把该序曲看作是奏鸣曲式只是序曲的“约定俗成”写法在人们思维中的一个条件反射而已。如果说库克因此而认为把柏辽兹的《幻想交响曲》第一乐章看作是奏鸣曲式仍然是明智的话,那么笔者认为,把瓦格纳的这首序曲还看作奏鸣曲式就不一定明智了,这其中当然还有别的原因。

众所周知,《名歌手》是瓦格纳在歌剧改革后创作了一部在一定程度上回到传统写法的歌剧,这一点在该剧序曲的写作处理上有明显的体现。首先,瓦格纳在之前创作的歌剧和在后来创作的乐剧中用了“序曲”和“前奏曲”两个不同的名称,前者与传统写法一致,曲式完整,特别是有完满的结构终止。后者则基本上以连贯的方式发展,曲式相对自由,采取开放终止,与歌剧唱段之间不间断进行。《名歌手》的序曲虽一定程度回到传统,但受前奏曲创作方式的影响也很明显。

与序曲相比,前奏曲讲究简洁,多用单三或复三部曲式,这正好与《名歌手》这部歌剧的传统写作方式发生碰撞。而碰撞的结果似乎是该剧序曲的奏鸣曲式受到削弱,复三部曲式得到凸显,这当然更符合瓦格纳此时在创作上的总体追求。所以我们可以这样说,瓦格纳如此处理该序曲的曲式,一定程度上反映了他在曲式上想要脱离传统上用奏鸣曲式写作序曲的惯例,但由于改变得不够彻底,就形成了该序曲的这一独特结果。

结 语

以上对所举各例的分析,虽然不是直接运用库克的理论来完成,但显然受到了库克“奏鸣曲式分析”一章中论述的影响,这些影响促使笔者在面对曲式教学中所碰到的一些奏鸣曲式“自由化”写作现象时,多了一些思考的角度,究其根本,以上分析结论无疑与前面提到的库克书中的几对概念及其分析思路是有密切关联的。

奏鸣曲式的自由化写作在19世纪的音乐作品中已经非常普遍和常见,因此,如何更好地分辨奏鸣曲式的标准曲式范式与实际运用中的各种变异之间的关系,进一步深入理解浪漫主义以及20世纪作曲家为什么既要借助奏鸣曲式又要打破它的各种限制,对于音乐分析者来说具有重要意义。尤其是在面对浪漫主义晚期的许多奏鸣曲式作品时,要对各种变异的现象做出合理的解释,绝不能给出一个简单的奏鸣曲式结论即完事。有些作品可能与奏鸣曲式有精神层面的关联,即所谓“神似”,但形式上差异很大;而有些作品则在形式上相对符合,即所谓“形似”,但在性质上相去甚远。这些都需要具体对象具体分析,并无现成理论可循。总之,面对浪漫主义晚期及20世纪大量的奏鸣曲式作品,奏鸣曲式的分析理论还有待完善,在这方面,音乐分析者今后还有待做出更多的努力。