医学院校大学生网络群体事件参与动机现状调查研究

孔祥军,华 波,张洪涛,杜江山,杜 伟

(山东第一医科大学,山东 泰安 271000)

网络群体事件是网民针对社会热点问题和公共事件,通过转发、讨论、投票等多种形式进行参与,以满足其各种心理述求的群体行为。网络现在已经成为大学生了解社会、获取信息的最主要方式,因此大学生在面对网络群体事件的舆情信息时,都会迅速高度关注,并且很容易不自觉地参与其中,同时也很可能对舆情发展起到推波助澜的作用[1]。因此探讨新媒体时代背景下医学院校大学生的网络群体事件的参与动机,对于了解新媒体下的网络群体事件传播机制、提升医学院校医德教育具有重要的现实意义和理论意义。

一、对象与方法

(一)研究对象。

本研究采用随机抽样的方法,对山东省517名医学院校大学生进行调查研究。其中,男生200人(38.7%),男生317人(61.3%);大一学生134人(25.9%),大二学生150人(29.0%),大三学生125人(24.2%),大四学生108人(20.9%),大四;文史类专业217(41.9%),理工类专业300(58.1%);生源地为农村的人298(57.6%),城镇的为219人(42.4%)。

(二)研究工具。

在文献分析的基础上,自编《大学生网络群体事件参与动机问卷》。该问卷包括17个题项,分为四个维度:跟风好玩、自我放纵、正义表达、自我表现。问卷具有良好的信度和效度,可以作为大学生网络群体事件参与动机的测量工具[2]。

二、调查结果

(一)大学生网络群体事件参与动机的总体特征。

调查数据结果显示,大学生网络群体事件参与动机的总量表得分为2.86,处于中等水平。按照大学生网络群体性事件总量表水平统计,15.6%的大学生动机很低,18.7%动机一般,59.4%动机较强,6.3%有强烈的参与动机。

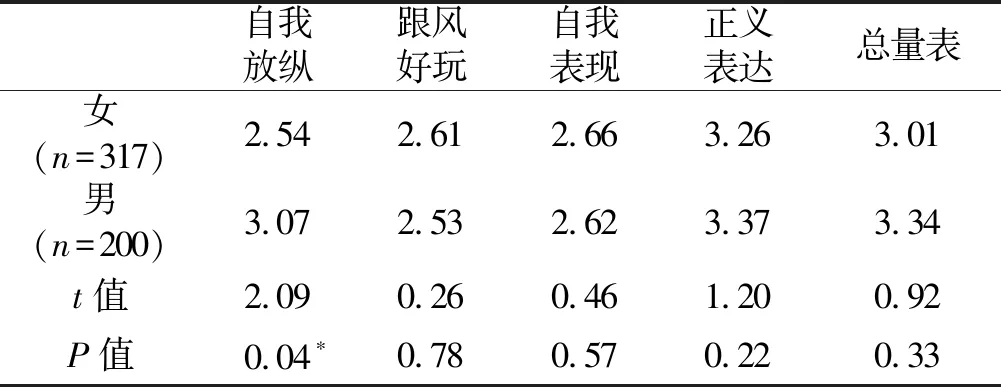

(二)大学生网络群体事件参与动机的性别差异。

从t检验结果可以看出,男大学生在自我放纵维度上显著高于女生,在参与动机总分及其他三个维度上的差异均不显著。这可能与大学生的性别意识有关系,女大学生往往慎言慎行,而男大学生则容易表现出冲动、盲目,热衷于攻击、起哄等。具体结果如下(见表1)。

表1 大学生网络群体事件参与动机的性别差异

注:*表示显著,即P<0.05

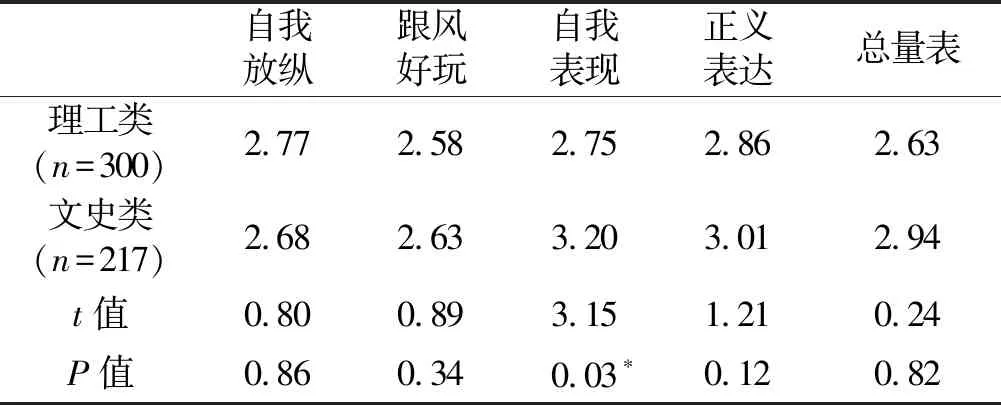

(三)大学生网络群体事件参与动机的专业差异。

从t检验的结果可以看出,文科类大学生在自我表现维度上显著高于理工类大学生,总分和其他三个维度差异不显著。文科类大学生思想比较活跃,较多接触社会和网络新闻,行为更加率性随意一些,因此造成其在自我表现维度上高于理工类大学生。具体结果如下(见表2)。

表2 大学生网络群体事件参与动机的专业差异

注:*表示显著,即P<0.05

(四)大学生网络群体事件参与动机的生源地差异。

对农村和城镇生源地的大学生在网络群体事件参与动机总分及各维度上的差异进行独立样本检验,均未达到显著差异(P>0.05)。随着我国城镇化的快速发展和新农村建设的顺利推进,城镇差距逐渐缩小,同时移动网络和智能手机等工具的普及,极大的缩小了城乡文化差异,因此不同生源地大学生网络群体事件参与动机没有差异。

(五)大学生网络群体事件参与动机的年级差异。

通过单因素方差分析,对不同年级大学生网络群体事件参与动机进行比较分析,结果表明,不同年级大学生在正义表达维度上差异显著,其他三个维度及总分数差异不显著。进一步对正义表达进行事后多重比较,大四学生显著高于大一、大二学生。大四的学生面临毕业,通过求职、考研、面试、复试等途径会更多的接触社会,并且在这一过程中不可避免的会有所碰壁和受挫,因此更加关注和追求社会的公平、公正。同时随着知识的增长和心智的成熟,对待网络群体事件更有自己的立场和观点,所以大四学生的正义表达显著高于大一和大二学生。具体结果如下(见表3)

表3 大学生网络群体事件参与动机的年级差异

注:*表示显著,即P<0.05

三、分析与讨论

研究结果发现,大学生网络群体事件参与动机在性别、年级、专业、生源地、学生干部等变量上存在着差异,因此需要进行有针对性的疏导策略。

(一)高校要加强大学生思想政治教育,培养分辨信息是非的能力。

医学院校要通过思想政治教育理论课、选修课、专题讲座、报告会、主题班会等各种形式,加强大学生思政教育,不断提高道德修养,使大学生充分认识到义与利、群和已、成和败、得和失的辩证关系,培育学生自尊自信、理性平和、积极向上的健康心态。

(二)高校要搭建交流平台,加强舆情引导。

现代网络社会,网络群体事件具有爆发力强、传播快、舆论性强等特点,因此医学院校应该搭建及时高效的交流平台(如QQ群、微信群、官方微博等),在舆情点燃之前就第一时间迅速介入,加强引导,而不是等待舆情起来之后再被动的应对。其实,每一次舆情引导都是一次绝佳的思想政治教育的好时机,可以培养学生正确的人生观、世界观和价值观[3]。

(三)大学生要加强自身修养,不断提升综合素质。

大学生具有强烈的自我表达意识和维权意识,但是又具有冲动性、片面性、盲目性等特点,容易被别有用心的人或势力所煽动,造成不良的社会影响。因此,大学生自身应该不断加强理论修养,积极学习马克思主义中国化的最新理论成果——习近平新时代中国特色社会主义思想,有了坚实的理论基础,才会有坚定的信仰,坚定的信仰能产生自觉的行动,自我维护网络健康环境。