巨噬细胞移动抑制因子与冠心病关系Meta分析

赵 博,王银谦,王红燕

新疆维吾尔族自治区巴州人民医院(巴音郭楞蒙古自治州 841000)

巨噬细胞移动抑制因子(Macrophage migration inhibition factor,MIF)是 1966年由Bloom[1]等发现的。巨噬细胞移动抑制因子主要由内皮细胞及单核细胞进行分泌,多种研究表明,巨噬细胞移动抑制因子的量与冠状动脉粥样斑块的形成存在密切关系。巨噬细胞移动抑制因子本质上是一种炎症因子,其存在与炎症疾病密切相关,而冠心病(Coronary heart disease,CHD)的发病机制与炎症致动脉粥样硬化有关,而两者不可避免的存在着相关性。本文章通过系统评价的方法对MIF与冠心病的相关文章进行相关分析,并得出相关结论,进一步为后续研究及临床提供一定参考价值。

资料与方法

1 文献资料的选取与剔除标准

1.1 文献资料的选取:本研究选取的相关文献为截止至2018年4月公开发表的MIF与CHD相关的病例对照研究。本文章采纳的文献,其病例组均已经过冠状动脉造影术证实,符合冠心病诊断,对纳入的人群进行严格筛查,其对照已排除肿瘤、感染等可能造成偏移的疾病,统计及数据可靠无误;本文选用的文献研究方法近似;不同文章均有可评价的共同指标,同时不同文章的数据存在可提取性。

1.2 相关文献资料的剔除:与冠心病无关的研究;文章设计存在严重缺陷或存在歧义、数据存在错误或无法提取分析的、同作者于不同杂志二次发表的文章均已剔除。

1.3 文章纳入对象:病例组均于住院期间行冠状动脉造影术,明确诊断为冠心病,其后通过冠脉狭窄支数分为不同亚组进行研究,对照组为年龄、性别与冠心病组相当的非冠心病者。

2 检索与评价方法

2.1 文献检索:以“巨噬细胞移动抑制因子”、“急性冠状动脉综合征”、“心肌梗死”、“心绞痛”、“冠状动脉粥样硬化性心脏病”为中文关键词,于维普数据库、万方数据库、中国期刊网全文数据库等专业的中文数据库中检索(检索截止2018年4月),对相关学科的专业杂志进行手工检索并收集符合条件的资料。

2.2 文献质量的评价: 由2人分别对各独立研究从研究设计、研究对象、相关因素、统计方法及其他偏倚5个方面进行质量评估,以进一步确定各研究的偏倚及其影响程度。

3 统计学方法 采用RevMan 5.1软件进行Meta分析。计数资料采用相对危险度(RR)或比值比(OR)作为效应量,计量资料采用加权均数差(WMD)作为效应量。结果以各效应量及其95%CI表示。首先对纳入研究进行临床异质性检验(q检验),若各研究间无异质性(P>0.1,I2<50%),选择固定效应模型进行Meta分析;反之,如各研究结果间存在异质性(P<0.1,I2>50%),则分析异质性产生的来源,采用随机效应模型进行Meta分析。如异质性过大或无法找寻数据来源时,则行描述性分析。

结 果

1 入选结果 总共检索出52篇相关文献,其中符合要求的有22篇文献,排除综述和质量低的文献,符合纳入标准共9篇文献,其相关基本信息见表1、2。

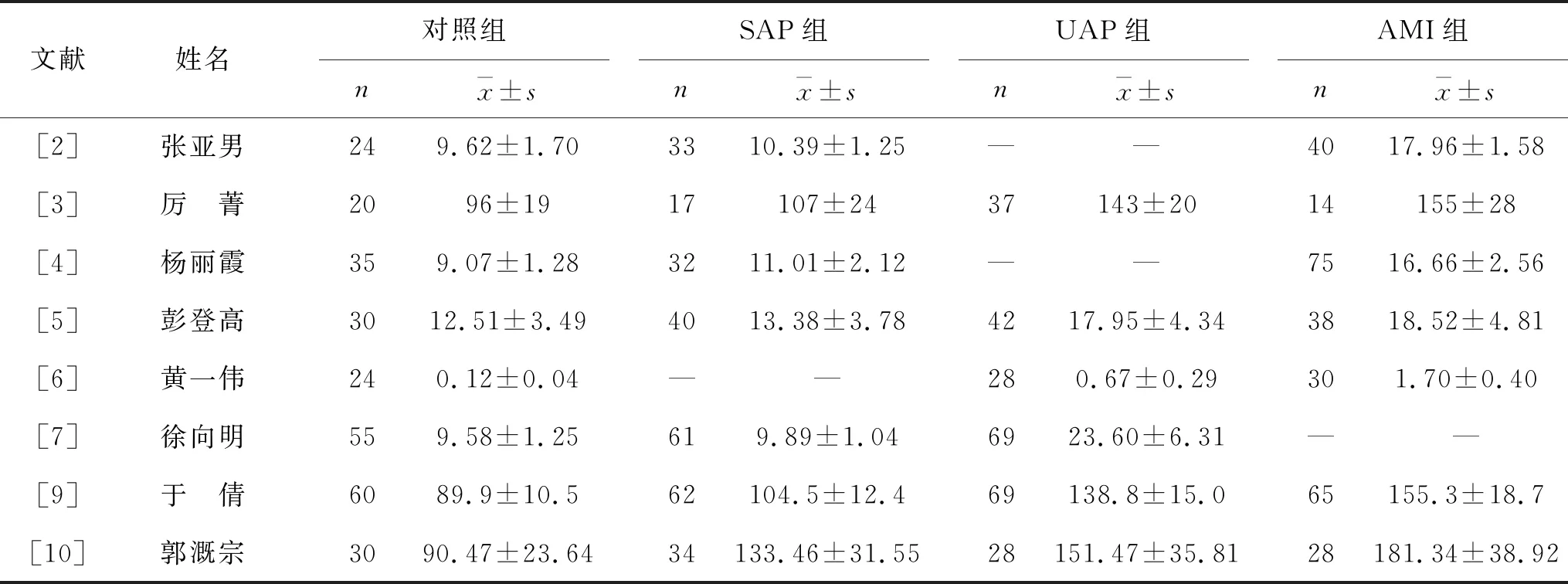

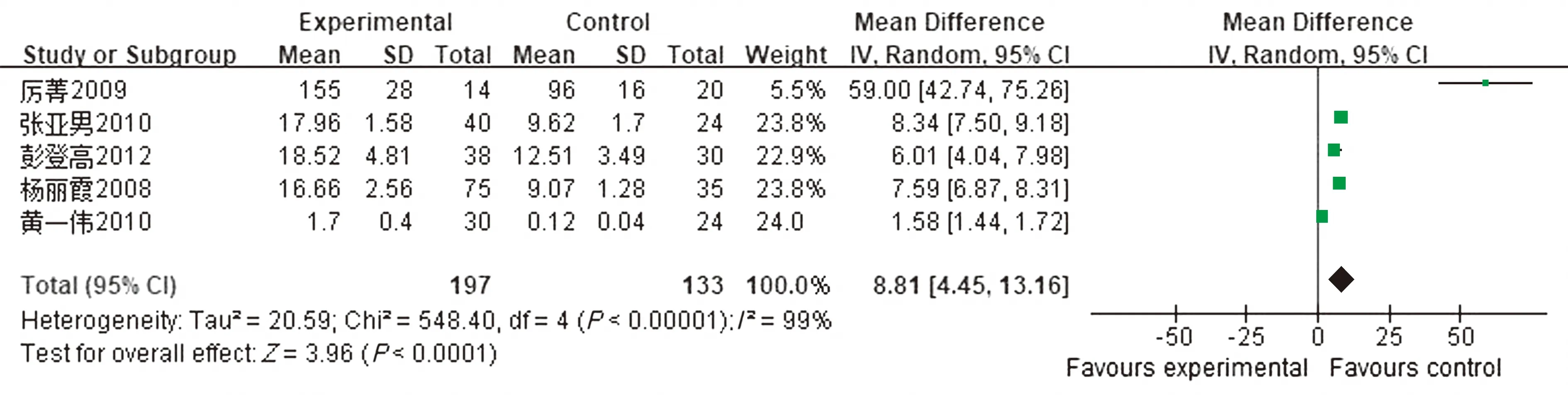

表1 纳入文献的基本信息

表2 纳入文献的基本信息

2 Meta分析结果

2.1 稳定型心绞痛:7个文献研究比较了稳定型心绞痛与对照组患者的MIF关系,各研究结果间存在统计学异质性(P<0.00001,I2=94%),故采用随机效应模型进行荟萃分析。结果显示稳定型心绞痛组的MIF水平高于正常对照组,两组差异有统计学意义[MD=3.67,95%CI(1.61,5.73),P=0.0005],图1。

图1 稳定型心绞痛的MIF水平与正常对照组的森林图

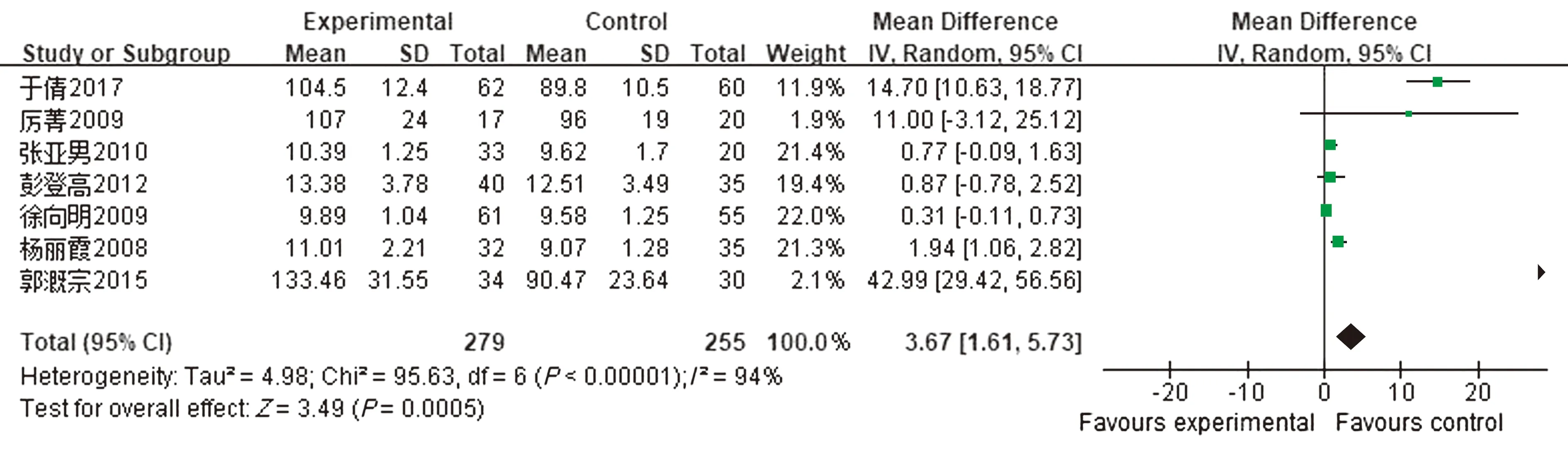

2.2 不稳定型心绞痛:6个文献研究比较了不稳定型心绞痛与对照组患者的MIF关系,各研究结果间存在统计学异质性(P<0.00001,I2=99%),故采用随机效应模型进行荟萃分析。结果显示不稳定型心绞痛组的MIF水平高于正常对照组,两组差异有统计学意义[MD=27.18,95%CI(16.96,37.39),P<0.00001],图2。

图2 不稳定型心绞痛的MIF水平与正常对照组的森林图

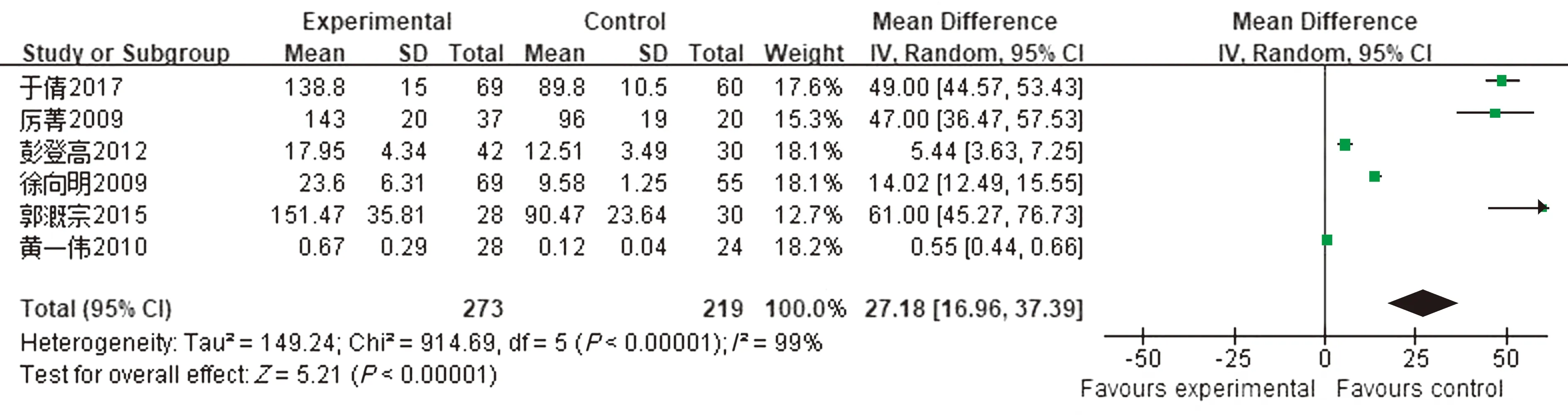

2.3 急性心肌梗死:5个文献研究比较了急性心肌梗死与对照组患者的MIF关系,各研究结果间存在统计学异质性(P<0.00001,I2=99%),故采用随机效应模型进行荟萃分析。结果显示急性心肌梗死组的MIF水平高于正常对照组,两组差异有统计学意义[MD=8.81,95%CI(4.45,13.16),P<0.0001],图3。

图3 急性心肌梗死的MIF水平与正常对照组的森林图

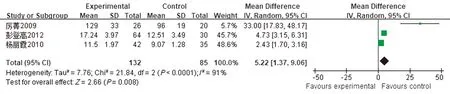

2.4 冠脉单支病变:3个文献研究比较了冠脉单支病变与对照组患者的MIF关系,各研究结果间存在统计学异质性(P<0.0001,I2=91%),故采用随机效应模型进行荟萃分析。结果显示冠脉单支病变组的MIF水平高于正常对照组,两组差异有统计学意义[MD=5.22,95%CI(1.37,9.06),P=0.008],图4。

图4 冠脉单支病变的MIF水平与正常对照组的森林图

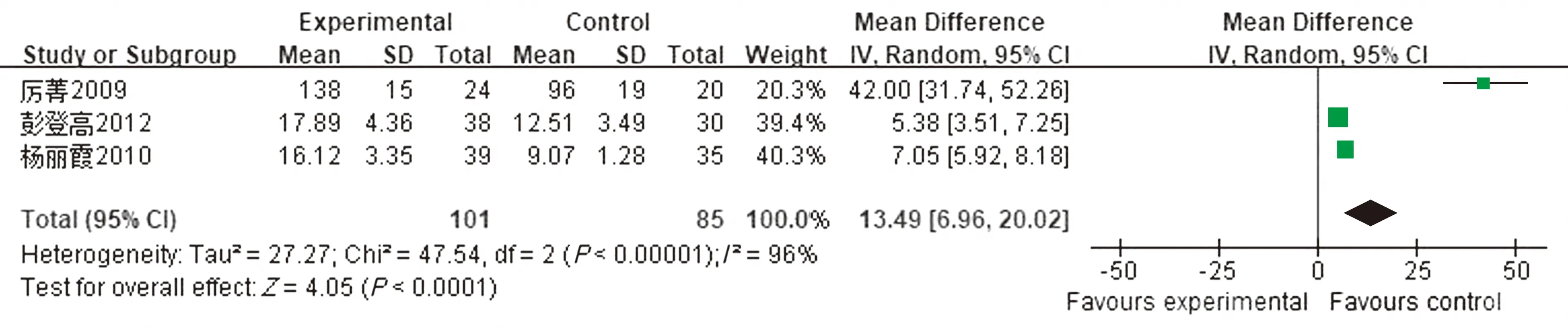

2.5 冠脉双支病变:3个文献研究比较了冠脉双支病变与对照组患者的MIF关系,各研究结果间存在统计学异质性(P<0.00001,I2=96%),故采用随机效应模型进行荟萃分析。结果显示冠脉双支病变组的MIF水平高于正常对照组,两组差异有统计学意义[MD=13.49,95%CI(6.96,20.02),P<0.0001] ,图5。

图5 冠脉双支病变的MIF水平与正常对照组的森林图

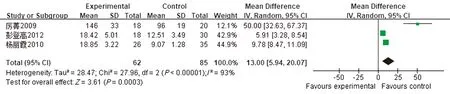

2.6 冠脉三支病变:3个文献研究比较了冠脉三支病变与对照组患者的MIF关系,各研究结果间存在统计学异质性(P<0.00001,I2=93%),故采用随机效应模型进行荟萃分析。结果显示冠脉三支病变组的MIF水平高于正常对照组,两组差异有统计学意义[MD=13.00,95%CI(5.94,20.07),P=0.0003] ,图6。

图6 冠脉三支病变的MIF水平与正常对照组的森林图

讨 论

巨噬细胞移动抑制因子能够抑制巨噬细胞的游走,引起巨噬细胞在炎症部位浸润、聚集,在细胞介导的免疫反应中发挥重要作用,是较早发现的促炎因子[11-12]。MIF在AS中的表达是在研究高胆固醇血症兔时首次被发现的[13]。Bernhagen等研究通过抑制MIF的作用,达到减少斑块内单核细胞和T细胞的数量并减缓斑块的进展,其原因可能是MIF能够激活趋化因子受体 CXCR2和 CXCR4,从而促进炎性细胞如单核细胞和T细胞的聚集[14]。同时研究指出,MIF通过诱导单核细胞和T细胞向AS病变区聚集,从而调节血管平滑肌细胞的迁移和增殖,促进病变巨噬细胞向泡沫细胞转变并增加细胞外基质金属蛋白的降解,其最终结果可能促进病变的发展,导致斑块的不稳定[13]。

此次研究收录的不同文献中,对患者采集血样及标本的时间及采用的处理方法不尽相同,其存在一定实验误差的可能,同时也有可能造成不同研究所得到的数值相差较大。此外,检测人员在操作过程中也因个人水平及标准不同而有潜在可能导致实验误差,进一步造成在对MIF测定的不同研究中平均值相差较大。本此研究结果显示,MIF水平与稳定型心绞痛患、急性冠脉综合征存在一定相关性,此外,MIF水平与冠状动脉单支病变、双支病变及多支病变也存在一定相关性,具有统计学意义,符合上述文献,再次表明MIF水平与冠心病(稳定型心绞痛、急性冠脉综合征及冠状动脉病变支数)有密切的关系,故它可能参与动脉粥样硬化的形成。

巨噬细胞移动抑制因子作为炎性因子,其作用不仅仅局限于动脉粥样硬化,在肿瘤、肥胖、肾脏疾病等多项研究中均可发现巨噬细胞移动抑制因子表达的异常,其对于冠心病的影响可能存在多因素累加的情况。

除了上述文章提及的巨噬细胞移动抑制因子直接干预冠状动脉斑块的形成发展,最终导致冠心病外,其不得不提的是MIF通过对脂肪代谢过程的干预,进一步引起脂肪组织代谢紊乱,最终加速冠心病的发生发展。1997年Hirokawa等的研究提示,脂肪前体细胞在分化为脂肪细胞的过程中伴随着巨噬细胞移动抑制因子的大量分泌[15]。同时,采用其他炎性因子加速脂肪细胞分化成熟的过程中,亦伴随着大量的巨噬细胞移动抑制因子生成。不可否认的是,脂肪细胞可以产生巨噬细胞移动抑制因子,但其腹部及皮下等逐渐肥胖过程中脂肪易堆积组织中测得的巨噬细胞移动抑制因子水平较乳腺等脂肪含量较高部位测定的水平高出约10倍,其不能用脂肪细胞合成巨噬细胞移动抑制因子来解释。此外,早前的研究已经指出,在肥胖人群中测定巨噬细胞移动抑制因子的分泌量远远超过正常体重者。上述研究不难得出结论,巨噬细胞移动抑制因子与脂肪的代谢过程存在显著相关性,其可能在脂肪的生成中起着重要作用,MIF可能通过脂质代谢的途径进一步参与到冠心病的发生和发展中。

本文尚存在以下局限性:①本研究的Ⅰ类错误的机会可能存在,其原因为将病例组分成过多的亚组分析,同时其还会减少样本量。②本研究纳入的研究文献患者数量偏少。③本研究纳入文献均为国内研究文献,有国外文献报道[16],其MIF有可能与冠心病无相关性,其仍需大规模多中心研究进一步探讨。④本研究纳入文献仍可能存在一定的发表偏移,虽进行了广泛的检索,但仍有可能有遗漏的文献及文章的发表偏移。

对于巨噬细胞移动抑制因子的研究,本文仅从冠状动脉粥样硬化的角度进行了简单的总结及分析,但MIF对于人体的影响是多系统、多方面的。糖尿病、高血压等与冠心病密切相关的疾病与巨噬细胞移动抑制因子的相关性的研究也日益增多,其也值得我们进一步进行探讨分析。