激活乡村振兴主体内生动力的路径探析

——以长春市增加农民可支配收入为例

严瑞河 王晓夏 孟 杰

(中国农业大学农业规划科学研究所,北京100083)

(中国人民大学环境学院,北京100083)

(长春市城乡规划设计研究院空间规划研究部,吉林 长春100083)

一、引 言

2017年党的十九大报告提出了乡村振兴战略,将农业农村农民问题提高到了国家战略的高度,并且作为全党工作的重中之重。从中可以提炼出核心要点:城乡融合与生活富裕。城乡融合是对中国几千年城乡对立或矛盾的理想预演,而城市统治者的无上权威与反官场腐败的遁世士子、反抗阶级剥削和压迫的古代农民一直是城乡主体的两面。城乡之间是一对矛盾统一体,联系二者之间的有自然地理、社会经济和历史文化等要素,体现于征税与征粮,剥削与被剥削的激烈阶级矛盾。例如宋末范成大的《四时田园杂兴(3)》中“租船满载候开仓,粒粒如珠白似霜;不惜两钏输一斛,尚赢糠核饱儿郎”反应了农民全年的辛苦收成,被官府巧榨豪夺得几乎一干二净,只能给孩子吃点粗糠来填饱肚子了。

城乡也会呈现暂时的融合画面,社会稳定,经济繁荣,农村自然风光美丽和乡村男女青年快乐的劳动生活。如《汉乐府·江南》中的“江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间”,反映了江南采莲时的自然光景和采莲人欢乐的心情。唐代孟浩然的《过故人庄》中的“故人具鸡黍,邀我至田家;绿树村边合,青山郭外斜”反应了美丽的田园风光,绿树环绕,青山横斜,犹如一幅清淡的水墨画使作者心旷神怡。

城乡对立与融合是乡村发展的主体农民悲欢的完整呈现,农民悲苦与快乐反映了历史长河中王朝的兴衰和农民主体地位的变迁。荀子的“水则载舟,水则覆舟”将农民暗喻成水,一以贯之的延续到盛世唐王朝,同时也出现在了衰落的宋王朝和清王朝。然而,农民的主体地位不因王朝的更迭或因时代的变迁而改变。人民群众是历史的创造者,只有代表最广大人民利益的政府或政党才能引领农民走向富足。但是现实的城乡巨大鸿沟及城市的巨大吸引力(拉力),使得乡村不仅被抽干了人、财和物,而且还面临乡村衰落、城镇发展动力不足及城乡矛盾加剧的危险。

基于此,中共中央提出了乡村振兴战略,2019年国务院发布了《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》,改变了原来只关注农业效率、粮食安全及社会稳定,延展到了农村农民,重点关注农民这个乡村振兴最大主体的相关行为、意愿及诉求的变化,同时关注乡村发展环境及乡村治理效果。这是21世纪以来第16 个指导“三农”工作的中央一号文件,文件指出夯实农业基础,扎实推进乡村建设,发展壮大乡村产业,拓宽农民增收渠道。从中可以看出增加农民收入成为乡村振兴战略2035 与2050年的重要目标之一,也是中央一号文件连续16年持续关注的话题,同时是农民最为关心的问题之一。

二、乡村振兴主体的理性经济人理论

农民的认识与创造技术的发展,形成了中国几千年的农耕文明积淀,人化自然及人的改造创造了现有乡村文明,但农民与政府的理性与非理性认知导致了乡村发展的相对滞后(何大安,2005)。理性和非理性行为的同构或相容,造成了选择行为属性的区分困难,同时意味着选择行为将内生变量外化处理。也就是说,通过偏好和禀赋的外生假定,以偏好一致性演绎效用最大化,而不考虑行为人主观心理活动,导致部分行为的形成过程不可解释。

以心理过程结合经济学行为分析,致使经济理性向非理性转化,背离偏好一致性和效用最大化,从而使得行为决策理论更符合实际(何大安等,2014)。行为人通常会按照自己的知识储备或经验对事情发展给予预判,而不是在偏差心理的支配下做出非理性的选择。但外部信息、环境的不确定性及个人的风险偏好成为理性选择向非理性选择转化的内在动因。

该理论印证了中国乡村发展的历程,农民获得土地激发内生动力助推中国土地革命的胜利,家庭联产承包激发乡村发展活力助推社会主义市场经济体制建立。但市场经济发展不仅使得农民初步富裕,而且也带来了经济发展不充分与不均衡(王梦思等,2015;杨静等,2014;曾智等,2018),农民理性的选择会向经济发达地区或收入相对高的行业迁移与转移。事实上农民作出选择迁移或转移的决定是其“思考—认识—决策”的整个过程。同时,伴随着时不时放弃思考而作出的非理性决策。

以长春市的农民为例,依托人均耕地相对较多、黄金玉米带及黑土地等自然资源禀赋条件发展种植业为主的家庭经营,农村居民人均可支配收入长期高于全国平均水平。但2017年,长春市农民不仅工资性收入低于全国平均水平,而且整体的人均可支配收入水平也已经低于全国。2017年,长春市的户籍人口城镇化率仅为49.27%,农民向非农业转移的动力不足,收入水平又低于全国平均水平。这里需要探析产生该现象是外生政府政策的问题,还是内生农民的问题。

三、研究假设

从国家、吉林省及长春市来看,政府十分重视三农问题,大力推动扶贫工作,但是农民配合意愿不强,执行政策的力度不够。经济发达地区的乡村积极争取国家、省与市的政策支持,是从内生的角度需要外生政策的支持,例如浙江的特色小镇、江苏的田园综合体及农村医疗互助模式等均是自身积极发展创新,然后争取政府支持及上升到政策高度反作用于自身,为其更好的发展提供支持、支撑或服务。反观长春市,农村发展创新的动力不足,大多时候只是被动的接受政策,不仅参与政策制定的积极性不够,而且执行政策的效果也大打折扣。假设或可能的原因:

第一,国家及省市政策的制定明确,政府十分重视三农及扶贫工作,但由于农业比较效益的持续下降,年轻农民外出务工,老龄化农民很难理解政策,农业效益、粮食安全、农业科技推广应用及农业现代化的推进困难。

第二,国家及省市政策的制定没有切实考虑长春市当地农民的实际,而是一味地将农民绑定在粮食主产区上生产粮食,把保障粮食安全作为第一要务,忽视了农民提高收入与改善生活水平的要求。

第三,从农民行为角度来看,农民是理性的经济人,追求收益的最大化是其追求的目标,前些年农民可以利用以种植业为主的家庭经营获得不错的收益,但大宗农产品价格的波动下调,使得家庭经营增收困难,兼业化与非农化是必然选择,而农业、土地及宅基地只是作为其社会保障功能的最后稻草。

综合以上可能的原因或假设,需要接下来以农民收入为依托,探寻影响农民增收的主要因素做实证分析,以此探究驱动乡村振兴主体的内生动力,以便得出科学的结论为乡村振兴服务。

四、长春市农民收入状况的动态演进

(一)长春与全国农村居民可支配收入对比

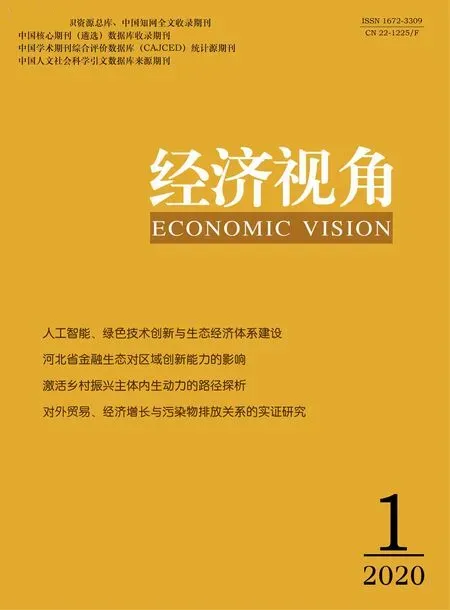

2017年长春市农村人均可支配收入为13431 元,略低于国家同期水平13432.4 元。如图1所示,自21世纪以来,长春市农村人均可支配收入一直高于全国平均水平,但2017年却被全国平均水平超越。探究其原因发现,作为农村人均可支配收入的主要收入来源,长春市的工资性收入虽然在逐年增长,但家庭经营收入却一直占据绝大多数; 而从全国平均水平上来看,工资性收入不仅占比较大且逐年增长,其在2015年的4600.3 元就超过了家庭经营收入4503.6元,2017年甚至达到5498.4元,远超过家庭经营收入的5027.8 元。

图1 长春及全国农村居民人均可支配收入历年趋势图

(二)长春市城乡居民可支配收入对比

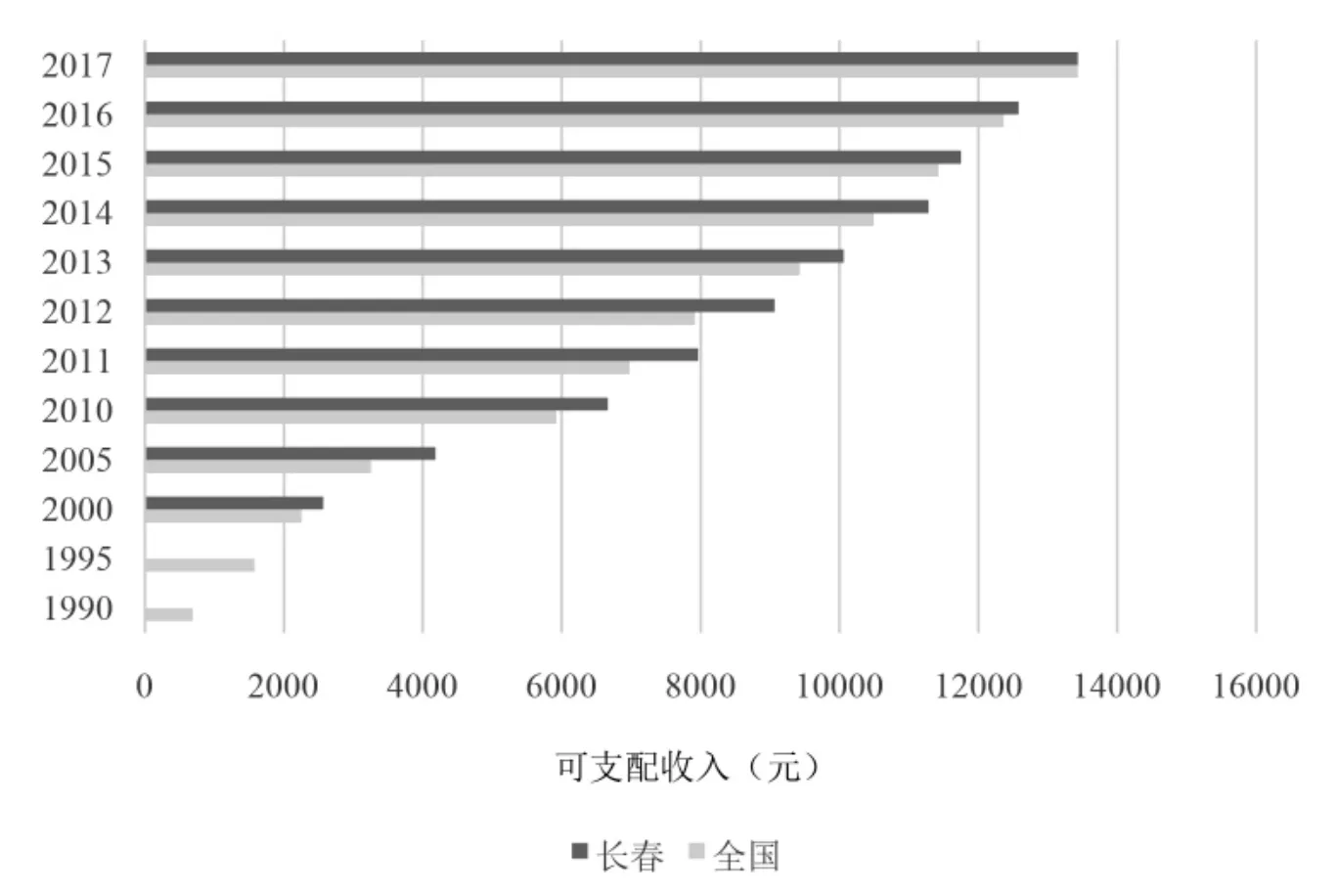

如图2所示,2017年长春市城镇居民人均可支配收入为33167 元,自1997-2017年发展整体来看,城镇和农村居民人均可支配收入逐渐增加,城乡各自总的可支配收入呈现逐年拉大的趋势。城乡收入比大致经历了波动上升、波动下降和平稳三个阶段。由于国家对农业、农村的重视及政策支持与转移支付比例的增加,农村居民人均收入逐年提高,城乡收入差距逐渐减小。

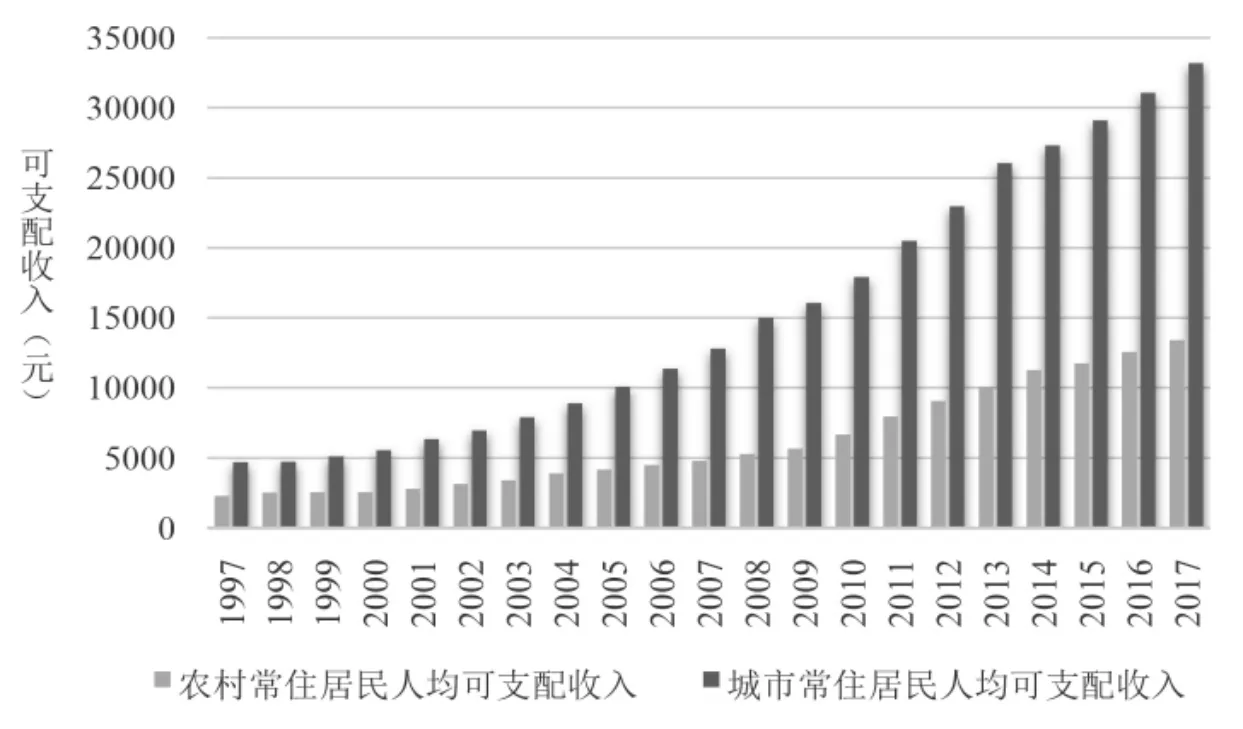

如图3所示,从2014年开始,城乡居民可支配收入增长缓慢,城乡收入比稳定在2.5 倍左右。一方面,由于全国整体经济环境欠佳,长春市老工业基地振兴也受到影响,导致城乡居民可支配收入增长缓慢。另一方面,国家及地方对三农帮扶力度较大,农民外出打工人口增多,导致农村居民收入增加,城乡收入比相对减少甚至趋于稳定。但城乡居民人均可支配收入的绝对差额依然在扩大,制约了农民的生产积极性,威胁到粮食安全和农村市场的发展与扩大。

(三)长春市农民总收入构成情况

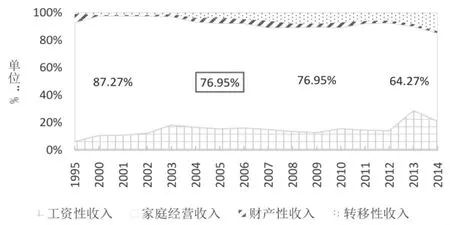

如图4所示,1995-2014年,长春市的收入主要来源于家庭经营收入与工资性收入,二者占到总收入的85%以上。其中家庭经营收入虽然呈现下降的趋势,但依然超过60%的份额,工资性收入呈现增长的趋势,占比在20%; 其次为转移性收入和财产性收入,转移性收入呈现加快增长的趋势,财产性收入占比总体变化不大。

图2 1997-2017年长春市城乡居民人均可支配收入情况分析图

图3 1997-2017年长春市城乡居民人均可支配收入比分析图

图4 长春农村居民收入来源历年趋势图

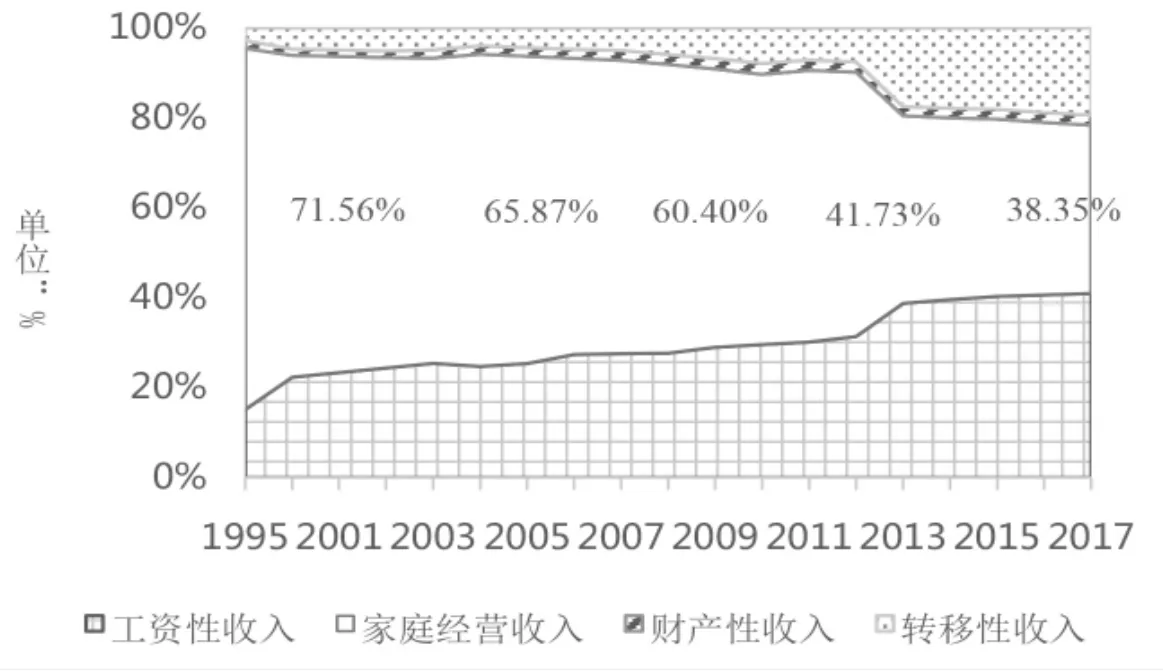

如图5所示,1995-2014年,全国农村居民收入来源占比,2011年,家庭经营收入首次低于60%,为工资性收入30.14%的2 倍;2015年,家庭经营收入为39.43%,首次低于工资性收入的40.28%,2017年,降至37.43%,而工资性收入则增加至40.93%; 财产性收入缓慢增加,从1995年1.75%增加至2017年2.26%;转移性收入增加较快,1995年为2.81%,随着国家对农业补贴力度的加大,特别是2013年,其所占比例增加至二位数达到17.47%,至2017年的19.38%。

综上所述,长春市近些年农民收入有了较大提高,但仍面临着作为农业大市的农民人均可支配收入却低于全国农村居民的平均水平、城乡收入绝对值差距仍在扩大、工资性收入水平所占比例较低等问题。要解决这些问题,需要对影响长春市农民收入的主要影响因素做深入分析,发掘增加农民收入的动力机制,以期为此问题及与长春市类似地区的农民增收缓慢问题提供解决的理论依据。

图5 全国农村居民收入来源历年趋势图

五、影响农民收入的因子分析

(一)方法选择

为了方便找出影响长春市农村居民可支配收入的主要因素,以及其贡献的评分值大小,采用比较流行的因子分析法。因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系,以达到用较少的指标代替原来较多的指标,但依然能反映原有的全部信息。

(二)数据选取、检验及运算方法

数据采用的国家统计年鉴、长春市年鉴农村住户抽样调查数据及实地调研过程中搜集的访谈记录。通过因子分析中的主成分分析法,得出方差分解主成分提取分析表和旋转因子载荷矩阵。农民家庭经营性收入和工资性收入占到总收入85%以上,故将对这两项收入的影响因子进行分析。

家庭经营性收入来源主要包括农业收入、牧业收入、工业收入、交通运输和邮电业收入等,工资性收入主要有在非企业组织中劳动得到的报酬、在本地企业劳动得到的报酬和常住人口外出从业得到的报酬。

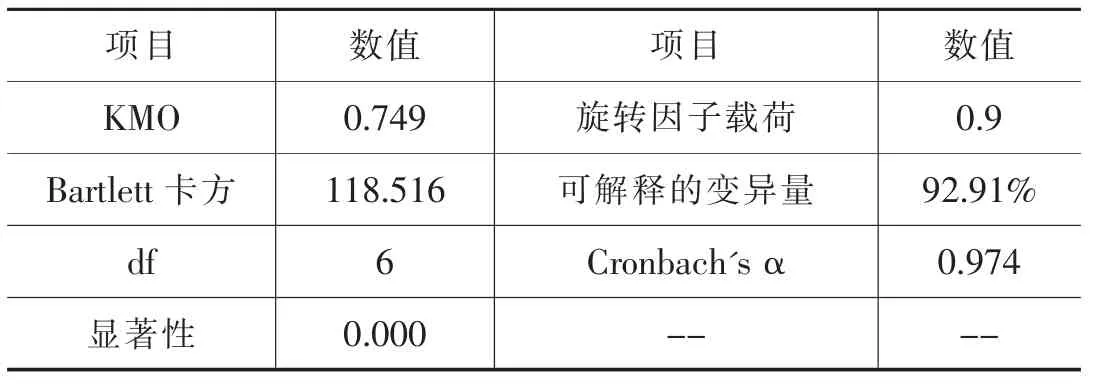

数据检验: 整体探索性因子分析,KMO 值为0.749,Bartlett 卡方118.516,方差df 为6,显著性为0.000。各项影响因素的旋转因子载荷均大于0.9,表明因子提取符合标准,提取因子可以解释92.91%的变异量,表明提取因子的解释能力较强。对数据整体及各维度进行信度分析,Cronbach's α系数为0.974,说明数据的内部一致性较高,如表1所示。

表1 数据检验

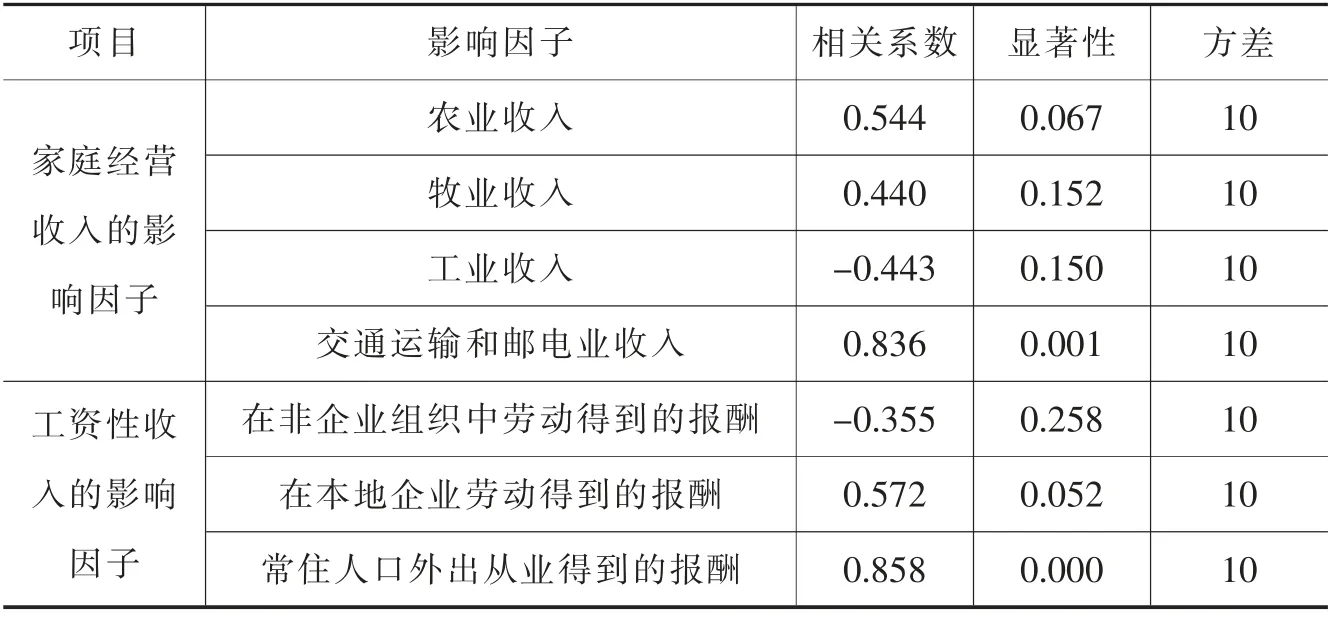

偏相关系数分析,整体数据除了工业收入和在非企业组织中劳动得到的报酬为负数外,其它系数均大于0.440,说明各指标有较高的共同度,数据同质性较好,能够提取公因子。其中,家庭经营收入中的农业收入和交通运输与邮电业收入偏相关系数值较高(0.836)且显著性明显,工资性收入中的在本地企业和常住人口外出从业得到的报酬系数较高(0.858)且较为明显,如表2所示。

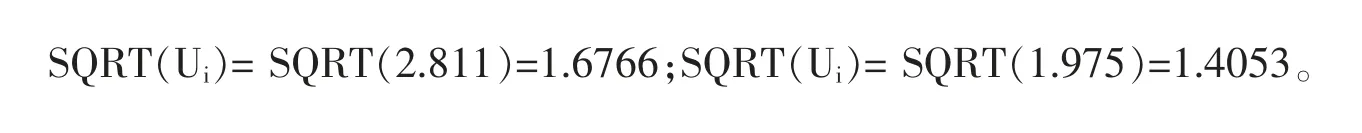

首先,通过公式:

表2 偏相关系数

其中Ui为特征根值,Ti为旋转因子得分,λi为特征根的贡献率。

其次,通过公式:

其中Xi为标准差数值,Si为方差所占百分比,Yi为主成分得分,Y 为主成分的综合得分,如表3所示。

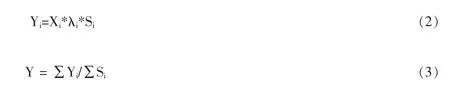

(三)结果分析

如表3所示,家庭经营收入在长春市农民中占有绝对重要的地位,而农业收入(种植业)则是家庭经营收入中的重要来源,因子综合得分排在第一位为1.1520。畜牧业也是家庭经营收入的重要来源,其因子综合得分为0.4083 排在第二位。工资性收入在农民收入中排在第二位,常住人口外出打工收入占到工资性收入的60%,因子综合得分排在首位为1.0908。综合以上结果,可以初步验证前文提出的假设三(农民理性经济人假设),但同时,也在一定程度上反映出政策的制定、调整及修改没有充分考虑农民的主体地位、心理变化及广泛参与。

表3 各因素的因子综合得分

从理性经济人的角度,农民理应离开低效益、低收益的农业,而外出打工或向外迁移从事收益相对较高的工业或服务业,但却出现了一种离土不离乡、离土又返乡或离土又思乡(乡愁)的矛盾现象。理性与非理性的决策交叉于“思考-认识-决策”过程中,追求效用最大化和利己本能。决策人先期对影响决策的信息和环境等复杂因素进行思考,但在中期或后期阶段放弃了思考,也就是说,其认知和决策是在时而坚持思考时而放弃思考的过程中形成的。理性和非理性决策的这种同构、交叉或融合现象,成为对理性经济人理论的修正或一种新的探索。

从长春市种植结构调整来看,玉米种植相较于其他农作物种植,机械化程度相对较高,省时省力且省水。而大豆产量低,劳动力成本较高,比较收益较低。农民种植玉米的意愿较强,大豆种植仅限于小规模或自己食用,但受到中美贸易战影响,政府加大了对大豆补贴的力度,农民的爱国情怀(非经济理性)高涨,大豆种植面积有所扩大。

畜牧养殖受限于环保政策和资金,农户与企业生产积极性不高,但效益却高于传统种植业。具有特色的小畜种,如双阳梅花鹿深加工环节还有待于加强,最具长春畜牧特色的这张牌还没有打响。从全国整体及经济发达地区来看,工资性收入将成为农民收入的重要来源。据仇保兴在中国经济大讲堂中预测全国城镇化率65-70%封顶,长春市城镇化率还有15-20%左右的增长空间,城镇将成为农民增收的重要区域。

六、结论和对策

根据理性经济人假设,长春市农民理应离开农村到城镇或经济发达地区工作、生活,但受限于商品粮供给基地的国家定位,国有经济体制机制、经济新常态、国际竞争和经济效率的影响农民打工的收入始终低于家庭经营收入。2017年以前,长春市农民在思考家庭经营与外出打工后,得出经营自己的承包地也能生存,加之国家对农业重视和涉农补贴,生活水平也能达到全国平均水平之上的认识,外出打工的决策动力不足。但2017年以后,全国与长春市农民收入产生了差距,农民思考、认识与决策机制正在伴随着外生变量的变化而变化。

基于以上结论,提出如下建议:

(一)理性行为人的农民与政府的耦合

政府在决策行为上追求效用最大化的机理之一,是决策行为的边界不局限于经济领域。农民可以专注于自身收入水平的提高,而将非经济领域的事情排在第二位。政府与农民的博弈一直存在,国家粮食安全与小农意识、现代农业与传统农耕文化、绿色发展与畜禽粪污等,亟待在政府主导作用下,激发主体农民的内生动力,保障国家粮食安全,适度农业规模经营,率先实现农业现代化。

在国家出台关于供给侧结构性改革、三农问题、人才结构、城乡发展等宏观政策及一带一路、乡村振兴、将长春打造东北亚区域中心城市等战略下,乡村具有“空间换时间”的战略价值,通过利用乡村振兴的契机,推动乡村的发展,以乡村广袤的市场来拉动投资,提升内需和消费,可稀释部分国际经济形势发展带来的负面性。长春市乡村发展将会产生巨大的投资空间,在政府引导下,吸引工商资本、社会资本、乡贤资本等下乡投资,刺激和拉动乡村经济增长,农村基础设施和公共服务设施建设进一步完善,农业功能进一步拓展,提高农民收入水平。

(二)理性行为人的厂商与农民的博弈

厂商是追求效用(利润)最大化的行为主体,追求效用最大化是理性决策。其行为决策主要集中于经济领域,但其也会出现追求效率和社会责任等最大化的非理性行为。“企业+合作社+农户”(厂商)的行为决策并不具有严格意义上的偏好一致性,农户与现代农业企业的衔接还有很长的路要走。厂商可以建立某种利益联结机制,但其该类行为还要受到法规与道德的约束。厂商依托“黄金玉米带”与特色资源禀赋的优势,积极发展高档畜牧与鹿文化产业,转变生产方式,促进畜牧业生产与环境保护协调发展。

在全球经济形势、国家宏观政策和重要实施战略下,长春市乡村发展应以产业为突破点,梳理长春农业农村发展面临的主要问题及全国发展水平,完善长春市乡村不同发展模式,完善乡村发展体制机制。在保障粮食安全的基础上,积极调整产业结构,以“农业+”为支撑,以“生态+”为方向,以特色产业为龙头,延伸产业链条,加强产业融合发展,为农村持续发展注入新活力,推动乡村产业振兴。积极打造长春市农产品品牌,提升品牌影响力,引领产业发展。发展壮大村集体经济,发挥党组织基层作用,促进乡村经济多元化发展,最终实现乡村振兴。

(三)外生政府理性行为与内生农民主体协调

效用最大化之于政府行为决策,有着政治和经济的双重要求和约束。总体上,政治效用对政府行为模式的影响要大于经济效用,基于此,政府对于农民或农业产业的发展存在正负两方面的效应。长春市作为省会城市,可以集聚全市甚至吉林省的政治、经济、文化、科技及教育等资源于一身,但对榆树、农安或德惠的传统农业地区的人财物扩散功能却有限,造成事实上的区域发展不均衡。从政策制定上可以通过乡村振兴战略规划向相对落后的区县农村地区倾斜,传统的乡村地区,可以激发乡村振兴主体农民的参与积极性,发展乡村旅游、休闲农业、农村电商、健康养生等新产业、新业态、新模式,为农民就业增收提供新的渠道。

抓住“一带一路”倡议对农业发展提供的机遇,扩大农产品贸易往来,要与俄罗斯、日韩开展粮食、蔬菜等种植合作,并积极发挥农业公共信息服务平台、技术咨询服务体系、高端智库和培训基地的作用,推动区域农业物联网技术发展,提高长春市农业科技水平,加强长春市粮食产业发展,提高农民的农业技术,为农民提供就业岗位。延伸长春市农业产业链条,在种植基础上,提升农产品初级加工、开展农产品精深加工,拓展农业多功能性,开展休闲农业、体验农业、文化农业等多业态模式,实现乡村一、二、三产业融合发展,农村经济水平不断提升。同时,在城乡融合发展、乡村振兴战略等国家政策和战略下,将会产生长春市城市消费下乡的效果,带动乡村消费升级,提升乡村农民收入水平。