移动社交媒体倦怠行为影响因素研究

——基于微信调查

(1.中国航天科工集团第六研究院情报信息研究中心,内蒙古 呼和浩特 010021;2.西南科技大学经济管理学院,四川 绵阳 621010;3.成都体育学院图书馆,四川 成都 610041;4.中国科学院计算机网络信息中心,北京 100190;5.中国科学院大学,北京 100049;6.中国空气动力研究与发展中心科技信息中心,四川 绵阳 621000)

据第43次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2018年12月,我国手机网民规模已达8.29亿人次,近年来手机开始不断挤占其他个人上网设备的使用时间[1],其中移动手机应用——微信2018年月平均活跃用户达10.82亿位、日平均信息发送了450亿条次[2],越来越多的用户开始借助微信与他人建立联系、共享信息。然而,从2015年开始,美国的赫芬顿邮报、中国的新浪网教育频道、青年参考等媒体均陆续报道了用户远离社交媒体的现象;英国数据收集公司SimilarWeb在调查了全球9个国家安卓用户使用社交媒体的情况后发现用户花在社交工具上的时间正在逐渐减少,不同国家的社交媒体使用频率均呈现出不同幅度的下降趋势[3]。这些现象均是用户社交媒体倦怠的表现,即当用户被大量的信息内容所包围需要大量时间来处理这些联系时,部分用户会选择疏远或者放弃使用社交媒体[4]。在此背景下,本文选择微信为研究平台,以社交媒体倦怠为研究对象,结合国内外学者对社交媒体倦怠的研究成果,引入“印象管理”这一新变量,构建了社交媒体倦怠影响因素新模型并展开了相应的实证研究,以进一步探究社交媒体倦怠的形成机制,期望所得研究结果可指导信息服务提供商有效规避社交媒体倦怠,进而促进移动社交平台中信息与知识的共享。

1 相关文献回顾

社交网络用户的信息行为研究是近年来的研究热点,典型的研究方向有用户信息行为过程模型构建[5-6]和用户信息共享行为影响因素分析[7-9]。随着研究的进一步发展与完善,越来越多的学者开始注意到社交媒体倦怠这一特殊的社交媒体行为,通过检索文献发现,相关研究主要集中在社交媒体倦怠概念辨析和社交媒体倦怠影响因素识别与分析两个方面。

1.1 社交媒体倦怠概念界定

学界对社交媒体倦怠的概念尚未形成统一的认识,Karr-Wisniewski[10]等认为社交媒体倦怠是指用户由于信息过载、分享过度、社交关系难维护等因素而导致的厌倦社交网络并产生退出社交媒体的行为意愿;Bernstein[11]将人们面对社交媒体时产生的沮丧感、疲倦感和较低参与意愿的现象归纳为社交媒体倦怠;Lee[12]等认为社交媒体倦怠是在使用社交媒体过程中产生的一种厌倦感,这种厌倦感会使用户使用社交媒体的频率和积极性降低;刘鲁川[13]等人认为社交媒体倦怠是用户对社交媒体的一种负面情绪反应,如疲劳、无聊、冷漠和低兴趣等;Bright[14]等将社交媒体倦怠定义为当用户被信息淹没时,逃离社交媒体的行为倾向,并以社交媒体使用信心、隐私关注、社交媒体自我效能感和社交媒体帮助性为自变量构建了社交媒体倦怠影响因素理论模型,探讨得出自我效能感和社交媒体帮助性与社交媒体倦怠呈正比;谢名家[15]将用户在社交媒体的停留时间变短、使用频率减少,最终成为社交媒体潜水者或注销个人账户的现象定义为社交媒体倦怠,并得出社交媒体倦怠与使用者的知识分享意图和知识分享成效呈反比;Zhang[16]等人将社交媒体倦怠定义为对社交网络活动产生的一系列消极情绪,比如疲劳、厌倦等心理,并得出由感知过载造成的社交媒体倦怠正向影响用户非持续使用意愿;李宏[17]等认为社交媒体倦怠是指用户在使用社交媒体的过程中由于个人、平台和社会等方面因素产生的疲乏感或厌倦感而造成用户社交媒体使用频率降低、使用时间缩短和退出社交媒体平台的行为。可见,学术界对社交媒体倦怠的定义可大致分为两类:一类是将社交媒体倦怠视为用户对社交媒体产生的一种厌烦情绪,另一类是将社交媒体倦怠视为一种逃离社交媒体的行为。笔者则认为社交媒体倦怠是人们疲于社交网络的维护,以致在各大社交媒体中越来越少地更新与分享个人动态和想法,越来越少地参与社交互动甚至退出社交媒体的行为,即社交媒体倦怠是用户的一种信息行为,其实质是一种信息倦怠。

1.2 社交媒体倦怠影响因素研究

目前,社交媒体倦怠影响因素研究重点集中在影响因素识别和分析上。(1)社交媒体倦怠影响因素识别:彭丽徽[18]等发现用户的使用态度对社交媒体倦怠的形成起到关键中介作用,其中隐私关注是主要影响因素,感知风险和感知收益相互博弈;李慧[19]基于感知价值视角,发现感知利益降低和感知成本增加是产生社交媒体倦怠的主要因素;牛静[20]等从社交压力视角出发,发现社交过载、信息过载、自我效能感是社交媒体倦怠的主要因素,隐私关注和消极社会比较不会影响社交媒体倦怠;赵启南[21]从关系性压力视角出发,探索发现人机互动和自我沉浸是造成青年群体社交媒体倦怠的因素,社交媒体倦怠的行为结果是用户消极使用;刘鲁川[13,22]等梳理相关文献后归纳出社交媒体用户的负面情绪有焦虑、害怕、担心、悲痛、愤怒、失望、厌恶、倦怠、抑郁、紧张、颓废等,消极行为有忽略与退出、潜水、回避、屏蔽、抵制、隐藏等,他们认为外部环境因素和用户个人因素共同作用于用户的倦怠情绪,并进一步引发用户的倦怠行为;综合多项成果,张庆芳[23]编制了包含18个题项的五维社交媒体倦怠量表,五个因子分别是:侵扰感、焦虑感、低价值感、回避意向、逃离意向。(2)社交媒体倦怠影响因素分析:成吉[24]发现社交媒体倦怠的正向影响因素为低水平的信息分享效能,负向影响因素为低水平的社交效能和享乐效能;杨喜喜[25]从内部心理视角出发,发现社交媒体使用强度和上行社会比较对社交媒体倦怠有正向预测作用;张程洁[26]发现用户对社交媒体的负面态度与社交媒体倦怠中度正相关,用户的主观规范与社交媒体倦怠低度相关,而自我效能感与社交媒体倦怠不相关;郭佳[27-28]等发现感知过载和隐私关注显著正向影响不持续使用意愿,感知过载的正向促进作用也在万君[29]等的研究中得以验证。此外,李旭[30]、许春雨[31]等也发现信息过载、社交过载、服务过载、系统功能过载等对用户倦怠情绪均有正向影响,进而影响用户的潜水、屏蔽、忽略、退出等行为。识别并分析社交媒体倦怠影响因素,有助于进一步分析倦怠情绪和行为的形成机理。通过上述综述可知,信息过载、隐私关注、使用效能、自我特质等是影响用户使用社交媒体的关键因素。

2 研究设计与实施

2.1 研究模型

以微信为代表的社交媒体可以看作是一种关系较为亲疏的特定信息系统,社交媒体倦怠恰恰代表着用户对系统的抵触性采纳,是技术与社会的相互形塑[32]73,而技术接受模型(TAM)多用于研究特定信息系统的采纳行为,因此可借鉴TAM并结合社交媒体倦怠的行为特征,构建社交媒体倦怠行为影响因素框架。TAM原始模型中包含感知易用性、感知有用性、使用态度、行为意向、用户行为等变量,但没有考虑用户自身因素、系统建设情况及外部环境等因素,众多学者根据特定任务环境对TAM进行了改进[32]73-74。

笔者通过借鉴国内外社交媒体倦怠行为研究的现有理论模型,筛选出其中最有解释力的影响因素——自我效能和隐私忧虑,结合当下信息过载、社交过载的网络环境以及大多数用户在实际应用时存在的印象管理行为,以TAM为基础构建了社交媒体倦怠行为影响因素新模型,如图1所示。

图1 社交媒体倦怠行为影响因素模型

该模型主要考虑了个人、平台、网络环境和年龄对社交媒体倦怠行为的影响,其中年龄作为调节变量,对个人特质、社交平台、网络环境起到调节作用。个人层面具体包含印象管理、自我效能和隐私忧虑三个维度;社交平台层面具体包含感知有用性和感知易用性这两个技术接受模型的核心维度;网络环境层面具体包含信息过载和社交过载两个维度。以上因素中,感知有用性、感知易用性、信息过载和社交过载是社交媒体行为研究领域经常考量的几个因素,在此仅对印象管理、自我效能、隐私忧虑三个因素作简略解释。印象管理理论认为,人们为了达到某一目标,可能会试图管理或改变他人对自己印象的感知,网络环境下个人或组织在社交媒体上的任何行为,都可能影响到其印象[33],因此印象管理应该被视为影响社交媒体使用的因素之一;自我效能是指用户对自身能否运用所拥有的技能完成某项工作的自信程度,自我效能影响着人的行为选择、认知过程和情感过程等[34],某些用户自认为所掌握的技能无法使用社交媒体或不能流畅地玩转各类社交媒体,因此会拒绝或者减少使用社交媒体的频率;对于隐私忧虑,随着用户的信息安全意识逐步增强,凡会暴露身份证号、电话号码、银行卡号、健康状况等信息的操作会被用户拒绝,甚至健康状况、家庭状况、学习/工作状况等内容也被用户所抵触,因此隐私忧虑应该成为考虑的因素。

2.2 变量定义与研究假设

根据LF.Bright、Zhang Shuwei、张艳丰和李宏等国内外学者的研究经验,笔者结合此次研究对象对各因素的具体含义做了相应调整,具体如下:(1)社交媒体倦怠行为指用户在面临大量信息时,出现了远离社交媒体的行为倾向;(2)感知有用性指用户认为通过社交媒体可为自身工作、生活、学习带来帮助作用的程度;(3)感知易用性指用户认为社交媒体平台容易使用的程度;(4)印象管理指用户在社交媒体上进行信息交流、共享之前会自我审查相关行为和相关内容,以确保这些行为和内容不会对自己造成负面影响;(5)自我效能指用户在特定情境中,对自己能否从事某种行为的主观判断;(6)隐私忧虑指用户对个人信息泄露的担忧;(7)信息过载指用户接收的信息量超过了用户自身的信息处理能力;(8)社交过载指随着个人社交网络好友数量的增加,用户需要投入更多的时间和精力来维护社交关系。其中(2)-(8)为社交媒体倦怠影响因素即自变量,这些自变量与社交媒体倦怠行为影响关系的假设如表1。

2.3 问卷设计及数据收集

笔者采用问卷调查的研究方法通过线上、线下相结合的方式搜集数据,正式问卷是基于前期文献调研和预调研阶段的问卷修正而得。问卷主要分为两部分:第一部分为个人基本信息,第二部分为社交媒体倦怠行为影响因素测量量表。在第二部分量表的设计中,笔者借鉴了其他学者对社交媒体倦怠、社交媒体非持续使用行为和信息共享行为研究的测量项构建了社交媒体倦怠行为量表,共8个变量、29个测量项(见表2),采用李克特五级量表的方式记录数据,1-5分别指非常不赞同/非常不符合、不赞同/不符合、中立、赞同/符合和非常赞同/非常符合,以显示被调查者使用微信的情况。

试测问卷设计完成后,首先在网上进行了预调研,之后于2018年12月15日——2019年2月27日实施正式调查。本次调研以微信用户为调查对象,通过线上、线下两种方式发放问卷展开调查。为了避免重复填写,在后台中设置每个IP仅可填写一次,根据答题时间过短、问卷内容不完整对问卷进行删选(以答题时间小于90秒为问卷删选依据,因为作者在预调研阶段通过多次试验确定认真答卷时间最快在90秒左右)。本次调研共发放问卷330份,得到276份有效问卷,有效率为83.64%,然后借助SPSS 24.0对所得问卷数据进行整理和分析。

3 数据分析与研究结果

3.1 样本基本情况

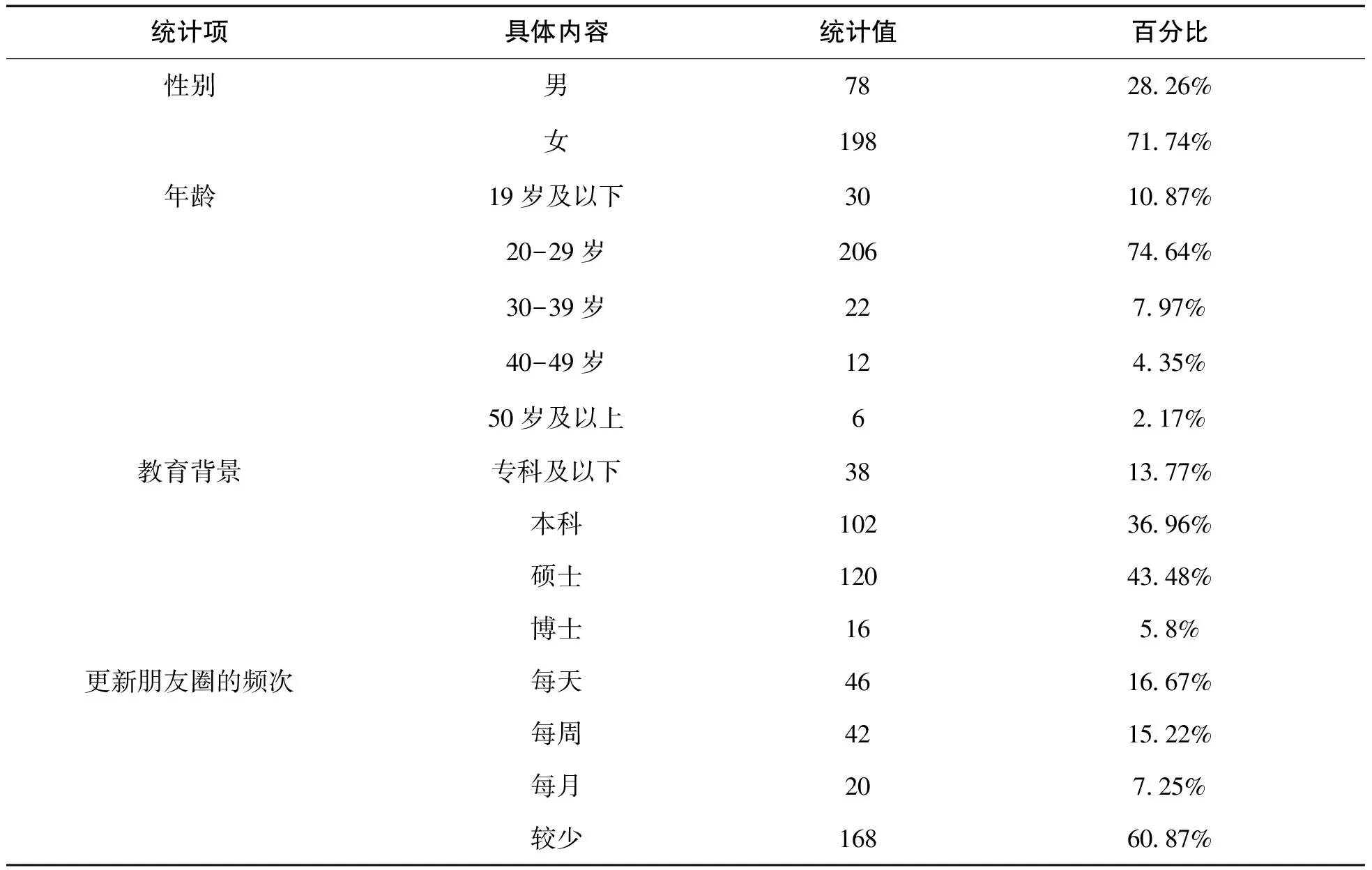

此次调查所得的276份有效问卷来自各个年龄段、各类教育背景的微信用户,其基本情况如表3所示。

3.2 测量模型检验

3.2.1 信度校验

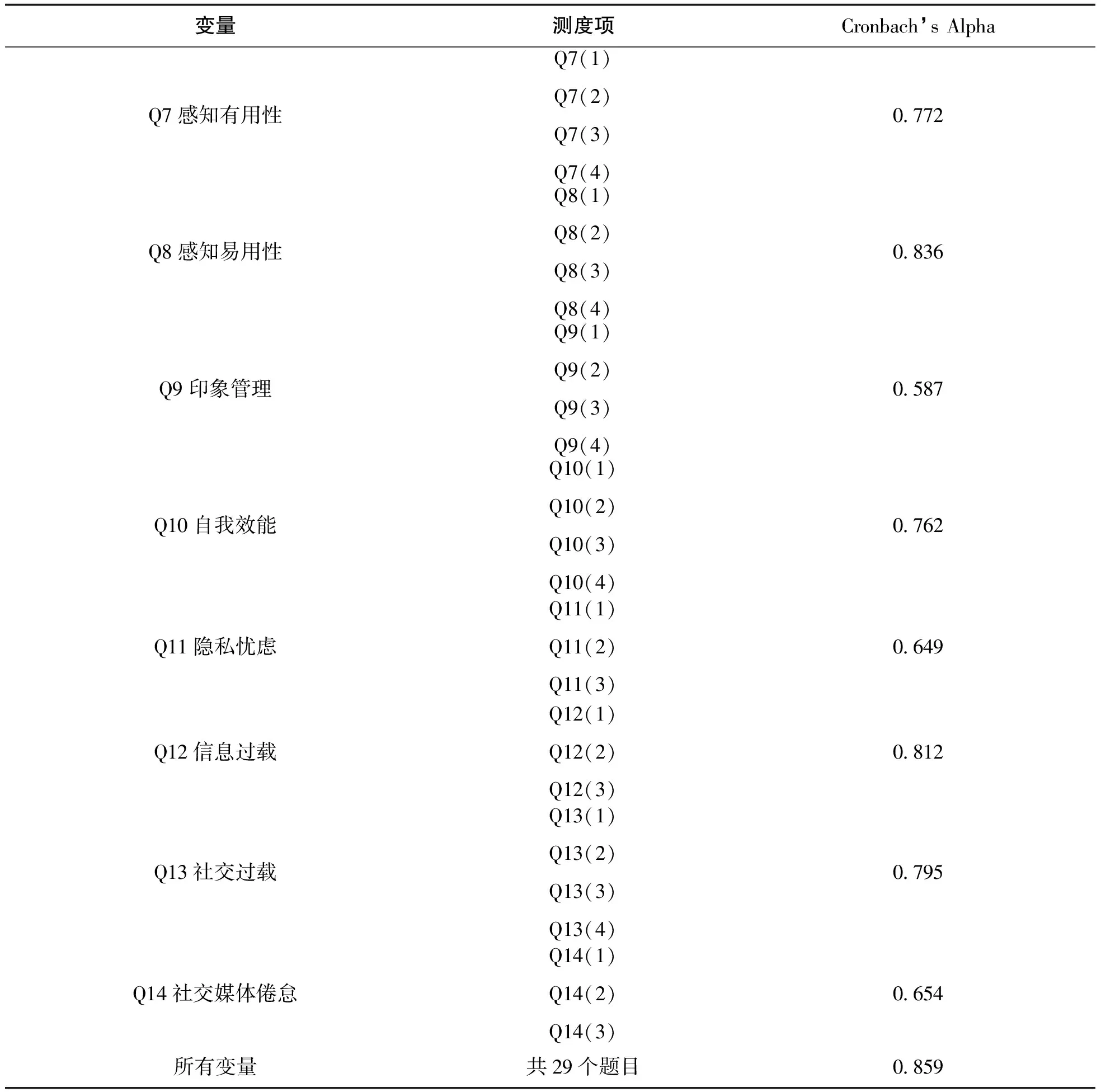

信度是指测验表或量表工具所测得结果的稳定性及一致性,因此通过信度检验可了解该量表中题项之间的一致性和稳定性[44]。本研究以Cronbach系数为各变量及整体量表的信度考察值。一般来讲,当Cronbach系数大于0.9时,表明信度非常好;在0.8—0.9时,表明信度理想;在0.7-0.8时,表明信度高;在0.6-0.7时,信度尚佳;在0.5-0.6时,表明信度在可接受范围之内。信度检验结果如表4所示,由表4可知变量的Cronbach系数值大多都集中在0.7-0.8之间,虽然“印象管理”这一变量的Cronbach系数值稍低,但仍接近0.6,且整体量表的Cronbach系数值高达0.8以上,因此该量表的信度较好。

3.2.2 效度校验

效度是指该测验能预测心理或行为特质到何种程度,简单地说是指一个测验的准确性、有用性,它包括内容效度、效标关联效度和建构效度。由于量表测量项的设计主要是参考各理论模型的基础上修改而成,因此该量表具有良好的内容效度;校标关联效度的测量需要良好信度与效度的外在校标工具,而目前国内尚未有成熟的社交媒体倦怠测量量表,因此本文仅检验该测量表的建构效度。

本文通过因子分析来检验量表的建构效度,主要通过KMO参数校验和Bartlett来检验量表的整体有效性。一般而言,当KMO>0.6时适合做因子分析,而此量表检验所得的KMO为0.815,大于0.6;当Bartlett球形校验的显著性P<0.05时,达到显著水平,可拒绝虚无假设即拒绝变量间的净相关矩阵不是单元矩阵的假设,即接受净相关矩阵是单元矩阵的假设,这意味着总体的相关矩阵间有共同因素存在,因此该量表适合做因子分析[45]238-239。研究中采用提取因子,并用正交旋转中的方差极大法旋转因子载荷矩阵,得到旋转结果见表5。

通过主成分因子分析提取了8个主要因子,同时根据各测量项因子载荷量在每一主成分中的大小差异可得出:测量项Q8(1)、Q8(2)、Q8(3)、Q8(4)对因子1具有重要影响,Q13(1)、Q13(2)、Q13(3)、Q13(4)对因子2有重要影响,Q7(1)、Q7(2)、Q7(3)、Q7(4)对因子3有重要影响等,由此得知测量项的分布与实际量表大致相同,实际量表中每个因子维度测量项的分布与测量项的因子分析结果具有较高的吻合度[45]218,因此该量表具有良好的建构效度。

3.2.3 模型校验

(1)多元回归分析。采用多元回归分析来检验关于所建模型的各个假设,并选择了逐步多元回归分析法来进行分析,具体分析结果见表6。由表6可知得到了4个回归模型,分别是模型1、模型2、模型3、模型4,投入的4个自变量对社交媒体倦怠行为具有显著解释变异量的大小依次序为“信息过载”“自我效能”“感知易用性”“社交过载”,它们均对“社交媒体倦怠”这一因变量具有显著影响,解释力分别为16.9%、2.9%、2.4%、2.1%,可共同解释变异量的24.3%,其中模型4的解释力最高,它剔除了“感知有用性”“印象管理”和“隐私忧虑”3个因素,所得模型中的4个自变量与“社交媒体倦怠行为”的多元回归系数R为0.493,决定系数R2为0.243。

表7为4个回归模型的回归系数及回归系数的显著性检验,从标准化系数Beta值和显著性值来看,模型4中4个自变量的Beta值分别为0.412、0.170、0.155和0.146,且其显著性值均小于0.05,由此可知“信息过载”“自我效能”“感知易用性”和“社交过载”这4个自变量均对“社交媒体倦怠”产生正向影响。因此假设H6、H7成立,假设H2、H4与实验结果相反,假设H1、H3、H5不成立。

(2)层次回归分析。运用层次回归分析法依次检验了年龄(19岁及以下、20-29岁、30-39岁、40-49岁、50岁及以上)这一调节变量对各维度自变量是否具有调节作用。关于年龄对Q7感知有用性与社交媒体倦怠的调节检验结果见表8。由表8可知,第二个模型的R平方改变值的显著性值为0.596,大于0.05,即年龄对感知有用性和社交媒体倦怠的调节效应不明显。同理可得年龄与其他6个自变量(Q8感知易用性、Q9印象管理、Q10自我效能、Q11隐私忧虑、Q12信息过载、Q13社交过载)的调节检验结果中第二模型的R平方改变值的显著性值依次为:0.947、0.024、0.085、0.282、0.560、0.725,除了Q9印象管理这一变量达到显著性水平之外,其他变量均未达0.05显著性水平,因此年龄这一调节变量的作用未得到证明,即假设8不成立。

表1 社交媒体倦怠行为影响关系假设

表3 有效样本的基本情况统计

表4 信度校验

表5 因子分析—旋转后的成分矩阵

注:提取方法:

旋转方法:凯撒正态化最大方差法

a.旋转在7次迭代后已收敛

表6 回归分析—模型摘要

注:a.预测变量:(常量),信息过载

b.预测变量:(常量),信息过载,自我效能

c.预测变量:(常量),信息过载,自我效能,感知易用性

d.预测变量:(常量),信息过载,自我效能,感知易用性,社交过载

e.因变量:社交媒体倦怠

表7 回归分析—系数

注:a.因变量:社交媒体倦怠

表8 层次回归分析-模型摘要

注:a.预测变量:(常量),年龄(中心化),感知有用性;b.预测变量:(常量),年龄,感知有用性,年龄*感知有用性;c.因变量:社交媒体倦怠。

3.2.4 模型修正

由上述分析结果可知原假设中有2个假设成立,2个假设与实际结果相反,4个假设不成立,即“信息过载”“社交过载”对社交媒体倦怠行为产生影响的假设成立,而“感知易用性”“自我效能”对社交媒体倦怠行为的假设与实际结果相反,因此可得出以下修正模型,如图2所示。

图2 社交媒体倦怠行为影响因素修正模型

4 研究结果

通过上述分析结果得知“感知易用性”“自我效能”“信息过载”“社交过载”均对社交媒体倦怠行为有显著的正向影响,其中“感知易用性”和“自我效能”的影响与原假设相反,“隐私忧虑”“感知有用性”“印象管理”对社交媒体倦怠无显著影响,且年龄对各变量无明显的调节作用。

(1)一般而言,社交媒体平台越容易使用则越可能受用户青睐,但对参与此次调研的主体用户(20-29岁之间)来说,一方面易使用不是他们选择社交媒体平台的主要标准,他们不同于普遍追求易用的50岁以上的这一年龄段群体,年轻群体乐于挑战追求的是新奇、好玩、好用,有点使用难度。在他们看来容易使用的社交媒体意味着其功能单一、设置简单,而此类社交媒体对他们毫无吸引力,无法满足他们对新奇事物的追求,因此很容易被他们抛弃。另一方面人们通常对易使用的平台的安全性持怀疑态度,不太信任那些操作简单、易使用的社交媒体,一旦用户对某一社交媒体平台的安全性产生了怀疑,那么就会减少对其的使用次数甚至拒绝使用。由此可见感知易用性对社交媒体倦怠产生显著的正向影响。

(2)自我效能程度越高的用户,往往在某一领域的被认可度与知名度也越高,由于“高处不胜寒”,所以这些自我效能较高的用户在更新发文之前会仔细、认真地考虑其发文内容的专业性、准确性以及它对其他用户的影响,于是发文变得愈加小心谨慎,而人在精力有限的基础上,要追求发文质量,则需要相应地减少发文次数,因此自我效能对社交媒体倦怠具有显著的正向影响。

(3)由有限容量模型可知人们在处理信息时的精力有限[46],人类学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)提出的150定律也表明人类智力允许人类拥有稳定社交网络的人数是148人,四舍五入大约是150人即人类的社交人数上限为150人。但是随着社交媒体逐渐在人们的生活、工作和学习中扮演着越来越重要的角色,人们开始广范围地将精力投入到自身人际关系维护、产品宣传和客户管理等方面,而随后而来的大量未阅读信息及关系维护的压力,使人们再次接收大量消息时宁愿采取默然、冷淡的态度,实施有选择地逃避查阅或回复消息,进而使社交媒体用户不再愿意去查阅或回复那些看不完的消息,正是这种信息过载和社交过载的压力使用户产生了远离社交媒体的行为意愿,从而减少其动态更新次数。因此信息过载和社交过载对社交媒体倦怠均具有显著的正向影响。

(4)据研究结果显示,模型中“隐私忧虑”这一变量对社交媒体倦怠无显著影响,该结论与Bright对18-49岁这一年龄段用户群体的研究结果不符[47],这可能是由于参与本调研的主体人群为20-29岁这一年龄段的青年群体,他们大多都是在网络环境下成长,接触网络的时间较长,对现代网络及信息安全具有较强的自信心,电子支付最先在该群体中兴起并得到广泛应用就很好地反映了这一点,所以在信任当下网络安全技术及相应网络法律的前提下,他们不相信也不担心自己的隐私会被曝光,对他们来说即使其隐私被曝光了也会因有成熟的网络安全技术和健全的网络法律而不会对其造成较大损失。因此隐私忧虑对社交媒体倦怠行为无显著作用。

(5)社交媒体的有用性包括关系性价值、交流性价值、信息性价值和工具价值四个维度[48]。作为一种依托互联网的应用,社交媒体的功能首先表现在建立和维系用户的人际社会关系,即社交媒体具有关系性价值[49]。Mital等通过对国外社交网站的功能总结,认为社交媒体的另一个用途是与其他用户交流观点和意见,即社交媒体具有交流性价值[50]。在个体动机层面,社交媒体还具有信息性价值和工具性价值[51],信息性价值是指用户可以通过社交媒体获取或共享社会热点和民意;工具性价值是指用户可以通过社交媒体寻找解决问题的方案或为他人提供帮助。鉴于社交媒体平台给人们的学习、工作和生活带来帮助,再结合参与本调研的主体人群多属于对社交媒体较为依赖的青少年群体这一特点,可知社交媒体的有用性不是影响青年群体选择、使用社交媒体的主要标准,因此感知有用性对社交媒体倦怠行为无显著影响。

(6)社交媒体中的图文信息是一种重要的自我展示管理策略[52]。按照传统印象管理理论的认识,为了向他人展示自己良好的形象,用户往往会选择性展示积极、成功、乐观的状态,而减少或者不再展示消极、失败、悲观的状态,意图通过防御性印象管理来弱化自身不足。然而,由于大部分青年主体的社交圈内更加追求娱乐性,加之该年龄段的人群极具个性且我行我素,所以他们大多是将社交媒体作为一种记录自身生活状态的平台,未打算借助社交媒体平台塑造自身形象,未在平台上表现出较强的印象管理需求,因此印象管理对社交媒体倦怠无显著影响。

5 结语

本研究以技术接受模型为原型,在整合其他学者研究成果和引入“印象管理”这一新变量的基础上,构建了社交媒体倦怠新模型,然后对社交媒体倦怠展开了进一步探讨,并就年龄这一调节变量对其他变量的调节作用进行了探索,所得研究结果虽有一定的局限性,但也具有不同程度的理论与实践意义。(1)从理论角度来说:①以TAM为基础展开,得到的研究结果再次验证了TAM这一经典模型的适用性,并探讨得出感知易用性对社交媒体倦怠有显著的正向影响;②将动机领域中的“印象管理”也纳入了社交媒体倦怠的影响因素之中,并通过实证检验了其他学者对“印象管理”这一变量的猜想,得出的研究结果可为其他学者的后续研究提供参考与指导;③基于其他学者的已有研究,进一步探讨了年龄这一调节变量是否对其他变量都有调节作用,研究更为深入,在一定程度上推动了该主题的研究进程。(2)从实践角度来说:①研究成果有助于社交媒体运营商了解社交媒体倦怠行为的形成机制,从而有效避免由社交媒体倦怠行为造成的活跃度下降和用户流失等问题,提高社交平台的活跃度和用户黏性;②研究表明移动社交产品并不是易用性越高,其受众群体就越多、越广,社交媒体运营商应根据不同年龄段用户群体的需求特点设置不同的服务功能,以满足不同用户群体在易用性方面的要求,尤其是在为20—29岁这一青年用户群体提供服务时,运营商应在保持一些基本功能易用性的同时注意定期开发一些新奇、好玩的功能,以满足该用户群体的好奇与探索心理,进而提高该用户群体的忠诚度;③为防止大量无用信息涌入到用户的社交账号中,开发商和运营商应为用户提供更好的信息过滤及信息管理功能,避免信息过载与社交过载,进而提高用户查阅信息和管理信息的效率,帮助用户更好地管理自身的信息网及社交关系网。

当然,本研究亦存在一些不足之处尚有待改进:(1)研究参与主体为20—29岁的青年群体,虽然他们是微信的主要用户群体,但其他年龄段的研究对象较少,这在一定程度上缩小了研究范围,影响了数据的全面性,以致所得数据大多反映的是青年群体在使用社交媒体时的心理和行为,后期研究应尽可能地增加其他年龄段的研究数据,避免数据过于集中,以便于不同年龄段社交媒体倦怠行为的对比分析;(2)所提理论模型侧重于个人层面的探讨,模型中的变量主要借鉴其他学者的研究成果,因此探讨得出的影响因素也可能不是主要影响因素,后期研究应扩大探索领域、增加新变量的引入,以期完善相应的理论模型,推动社交媒体倦怠行为主要影响因素的探索进程,从而更好地指导社交媒体运营商规避社交媒体倦怠,促进社交媒体平台的可持续发展,提高社交媒体平台中的知识分享率与转化率,进而助推人类信息能力的全面发展。