中阮独奏曲《山歌》解析

殷增琴

(山东艺术学院音乐学院,山东 济南 250014)

(一)背景介绍

刘星,中阮演奏家、作曲家,1982年于上海音乐学院毕业,专业为民族乐器演奏(月琴)。1984 年,刘星辞去黑龙江省歌舞剧院民乐队月琴演奏一职,开始了自由创作之路,在代表作中阮协奏曲《云南回忆》(1986)首演成功后,他就将主要精力投入到了中阮的创作中去,创作了如《孤芳自赏》《第二中阮协奏曲》《山歌》等一大批阮乐[1],可以说是中国新时代阮乐的开创者。刘星的音乐中西合璧,追求自由、随性;体裁多样,涉及交响曲、室内乐、协奏曲等;极大拓宽了阮的演奏技巧,并在和声与调性方面有着大胆的尝试和改革;具有深厚的中国传统音乐精髓,又洋溢着现代音乐的风韵。他的大部分作品悠然自得、无拘无束,而中阮作品《山歌》与众不同,是少有的活泼开朗的作品之一。

(二)《山歌》的创作角度

20世纪80年代,随着社会经济的发展,西方音乐文化不断融入我国,在丰富了音乐形式的同时也带来了先进的音乐理念。现代音乐的创作角度是追求一种新时期的音乐风格,这种音乐风格在民族乐器中表现为传统与现代的结合,是开放性和多元化的体现,也具有非常强的包容性,表现为技法的现代性,更加突出作曲家的个性风格以及独特魅力。刘星先生在西方音乐理念与中国传统音乐思想的碰撞下创作出一首令人耳目一新的作品——《山歌》。这首中阮独奏曲打破了传统的创作模式,整首作品很少出现单一的旋律线条,以快速的弹跳勾勒出整首乐曲行进的主题,更是大胆运用反传统式的弹挑技巧、加以强劲的节奏型颠覆了中国传统五声音阶的垄断地位,让人们眼前一亮,使我们为阮所迸发出来的巨大能量所震撼。

二、《山歌》的曲式结构与演奏技巧

(一)曲式结构分析

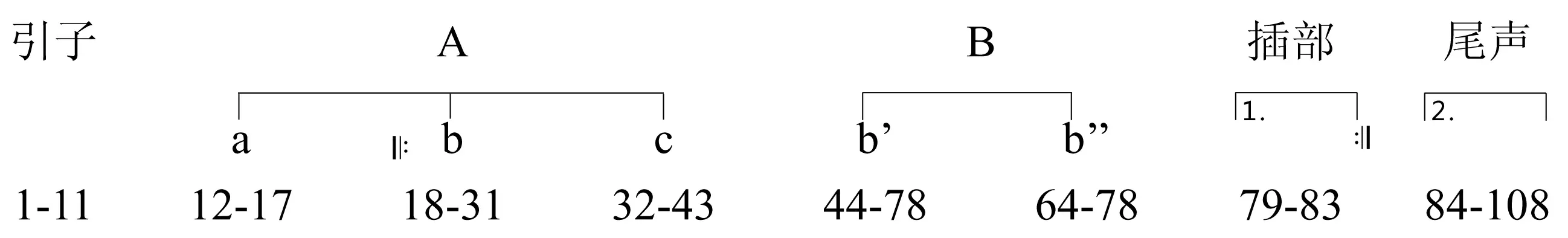

《山歌》属bB调域(6363定弦),结构为带有引子与尾声的复二部曲式,结构图如下:

引子共有11小节,速度为慢板,歌唱式的对句表现手法。引子以长轮技巧在高音区开启渐强的韵律,语调轻柔,舒缓柔美。第3小节则在低音区以五、八度的双音展开,与前两小节形成对句,一高一低,一唱一和,犹如在山中歌唱时产生回音效果。第8小节采用十六分音符形式的主音上的分解七和弦,巩固了调式(谱例1)。

谱例1

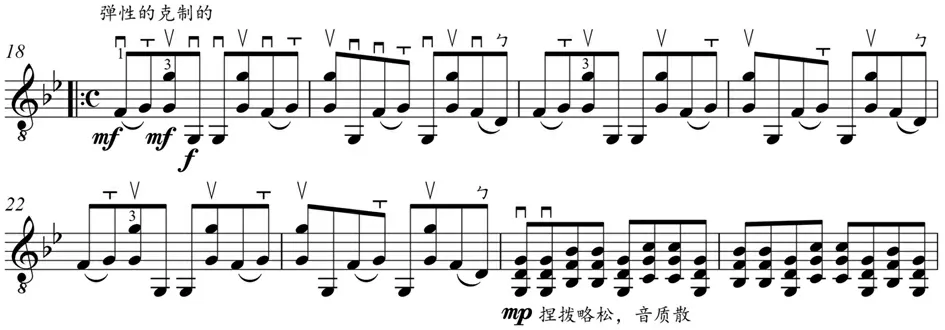

A部:4/4拍,速度每分钟142拍,单三部曲式。a段长6小节,全部采用双音演奏,根音有部分半音上行级进,情绪活泼、跳跃,奠定了全曲基调(谱例2)。第18小节进入b段,在18至23小节处作曲家使用了较为新颖的作曲技巧,采用不规整的弹拨技法在高低音区来回进行,随后的旋律是对主题的强调,使听众印象深刻,与诗歌中的重章叠句意义相同(谱例3)。进入c段共有12小节,是a、b段的变形,并且对A段进行了升华。

谱例2

谱例3

B部:4/4拍,单二部曲式。第44-63小节(b’)是对A部b段的第一次变形发展。连续的十六分音符的节奏型,摆脱了b段弹性而又克制的情感,力度层层加强,犹如脱缰野马,给人欢快之感(谱例4)。对句依然采取柱式和弦进行,与b段遥相呼应。第64-78小节(b”)开始,是对A部b段的第二次发展,较为自由,且向属调域倾斜。第64小节出现非传统性的弹挑方式的进行,通奏低音式的b-d1的纯五度,浑厚圆润,凸显出上方三、六度音程进行,打破了小节线的限制,造成切分的感觉;一二弦用挑来表现音乐的跳动,使音乐听起来更加丰满、欢快(谱例5)。11个小节结束后又紧跟了4小节的快速的十六分音符进行,依然使用b段素材。

谱例4

谱例5

第79-83小节为插部,完全使用引子的素材,舒缓、静谧,后接A部段,令乐曲情绪跌宕起伏,饶有趣味。

尾声开始采用较为统一的节奏型进行处理,与速度形成呼应,并采用双音的演奏手法起到加强声部厚度的作用,使音乐语言更加丰富。在此基础上,乐曲又插入了一段以音阶进行而构成的旋律线条,随之回到尾声起始材料,再通过两小节的模进,高亢圆满的结束了全曲。

总体来看,《山歌》的创作借鉴了西方作曲的传统范式,整体为复二部结构,非单一旋律的进行,使用分解和弦、柱式和弦、平行五八度音程进行,同时又充满着现代风味,如打破小节线的限制,具有流行风格的节奏,借鉴吉他的演奏技法,反传统的弹挑方式,等等。令人惊喜的是,在这些西方的、现代的技法下,乐曲依然充满强烈的中国音乐的韵味,体现了作曲家对民族音乐的把握,对民族器乐的把握,以及对创作格局的把握。

(二)演奏技巧

首先在演奏之前应练好扎实的基本功,保证手指有较好的灵活性以及较强的爆发力,左右手的配合以及手臂和手腕的耐力亦要勤练。速度是永恒的重点,假若基本功不扎实而盲目追求速度,可能产生声音含混不清、发音点不够饱满、声音不够均匀等弊端。左手按弦时,要正确摆放手腕和手臂以及虎口在指板的位置,并且注意按弦的方法。同时,需要进行针对性的训练,以保持手指的放松状态,做到落音的稳准狠,使音质均匀而清晰。如此,才能保持音质和音量的稳定,声音干净而集中,从容的把握节奏,在弹奏时将情感与技巧合二为一。

《山歌》在引子结束后,速度到达每分钟142拍,八分音符为主,以和声双弹行进,下声部多是级进进行,情绪表达活泼、跳跃。同时,使用“打弦”与“带弦”技巧,打破了原有的4/4拍节奏,变化丰富,难度颇大。每个小节的弹奏需要圆润饱满,并且注重节奏掌握,表达曲目的情绪,以及内在的韵味。当右手挑弦时,应保持稳定和音量的均匀,并能够充分地把十六分音符突显出来。第44小节出现的持续快速的十六分音符节奏,需要注意使用恰当的指法,控制好拨片与琴弦之间触碰的角度和深度,表达出渐强的层次感,并突出一种轻快欢畅的感觉。在b”段,作者很好的诠释了中阮的高难技巧、丰富的弹跳方式、复杂的节奏运用,用单音来表现音乐旋律线条等创新技法。演奏者要想熟练的掌握这段,是具有较高难度的,不仅需要演奏者有较好的节奏感,还需要演奏者手指配合快速又准确。才能体现演奏者扎实的基本功和良好的乐感。强弱对比变化是这首曲子最重要的难点,同时节奏型的把握也需要演奏者非常的熟悉。需要演奏者基本功很扎实并且熟练掌握技法,并且仔细地去把握力度,需要均匀保持强力与快速的同时,利用大臂和小臂的力量以及手腕的灵活性,保证按音的质量以及发音的音量稳定。

(三)情感表达

《山歌》的引子部分就好似人声与大山交集,描绘了一幅站在高山之巅,望向远处飞鸟集聚,展翅翱翔,不由得赞叹大自然的奇妙壮阔的场面。引子结束,峰回路转,突然的节奏加快,把我们从这美丽的画卷中拉了出来。在快板后突然进入对唱式的段落,似乎是想把听众重新拉回这唯美的森林,重新感受大山深处的宁静,犹如经过了一段陡峭、威严的山路后,一幅美丽的山水映入眼帘,使人不禁停下脚步欣赏这般美景,在短暂的宁静后又不得已踏上归途……。

三、结语

刘星的作品受“竹林七贤”中阮籍唯心主义音乐思想的影响,纯洁质朴、节制欲望、任兴而发、无拘无束,这些作品是他精神的现实映照,得到了形式与内容的平衡,给人以陶冶和美感,展现出深厚的艺术功底及人格的圆满。

虽然《山歌》并不像《云南回忆》那样广为人知,但它仍旧以独特的音乐语言、高超的演奏技巧与时尚的风格,成为中阮作品中跨时代的优秀作品,更是流行于民族音乐界和现代音乐界的中阮乐曲发展史上里程碑式的作品。刘星作为中国第一个“个体专业作曲家”,通过专心一意的钻研、探索,为“阮”这件既古老又有特殊品质和巨大表现潜力的乐器,寻找更大的表现天地,恢复其应有的历史地位,为它开创出一个崭新的时代。[2]