我的过去与今朝

文 / 寻甸县仁德一小 马丙丽

今年,正值中华人民共和国成立70 周年,也是我的故乡寻甸回族彝族自治县成立40 周年。70 年来,祖国的发展变化可谓天翻地覆,世所瞩目。我的故乡寻甸,沐浴着改革开放的春风成长,紧紧跟随祖国前进的步伐发展。每一个身处这个时代的人,都能从自己的日常,感受到生活如滚滚向前的巨轮。

衣,从单调到丰富

“美丽是女人一生的事业”这话说得不错。在我十一二岁,会把一朵野花簪在发梢上做装饰的时候,我开始观察身边的女人们,看她们的穿着打扮。可在刚解决了温饱问题的乡村,人们根本没有什么好看的衣饰。最多一两身换洗的青布衣裳,偶有一件用称为“的确良”“毛呢”面料做的衣服,那是压箱底之物,非得过年过节出门做客时才舍得从箱底翻出来穿上。有的人甚至还穿着打满补丁的衣裤。在冬天,老人们把自己所有能穿的衣服全穿在枯瘦的身上,可还是不能抵挡寒冷的侵袭,便索性在腰间系上一条草绳。老人们说这叫“腰中系一线,等于穿十件”。孩子们穿着单薄的衣服走在上学的路上,在寒风中瑟瑟发抖。一群孩子中如果谁有件厚毛衣穿在身上,那可真让其他孩子“羡慕嫉妒恨”。

如今,打开衣柜,春衫夏裙,秋裤冬衣,丝绸棉麻帛俱全。爱漂亮的人们,身穿各式各样的衣服穿梭于大街小巷,花花绿绿地装点着这个城市,到了严寒的冬天,棉衣棉袄款式层出不穷,既保暖又美观。也有些人不畏严寒,穿着修身的短裙,搭配各色丝袜,也十分美丽“冻人”。

食,从主食到配菜

寻甸人爱说一句话:“吃洋芋长子弟。”

时光倒转,回到我十多岁的时候,哪怕有人在我耳边说上一百遍“吃洋芋长子弟”,如果我能有选择,我也会说:“不!我吃够了,我不要吃洋芋。”

洋芋是那些年饭桌上的主菜。上一顿的菜有洋芋,下一顿的菜还是有洋芋。在学校食堂里则只有洋芋一个菜。每次嚼着饭盒里寡淡无味的洋芋片,我都会咬牙切齿。周末回到家,妈妈知道我在学校里生活清苦,便尽量在饭桌上多端出几个菜,无非是青菜、茄子、几片牛干巴,自然也少不了洋芋。我有了一点可选择的余地,便对那碗洋芋视而不见,连筷子都不愿去碰到它。

过了几年,作为主菜的洋芋从饭桌上淡出了。桌上更多的是各类肉食,时鲜蔬菜,偶有洋芋上桌,也是作为可有可无的点缀。在一桌美味佳肴中,一盘炸得金黄,撒上葱姜辣椒面的洋芋放桌子末端。我对诸多菜肴都觉得腻味,便抱着尝一尝的心理将筷子伸向少年时无比厌恶的洋芋,夹一小块放进嘴里,香脆可口,绵软细腻,竟然胜过一桌子的美味佳肴了。这时,我才明白不是洋芋不好,只是一种食物被当做主食,天天吃,顿顿吃,你实在对它喜爱不起来。

住,从茅屋瓦房到砖房

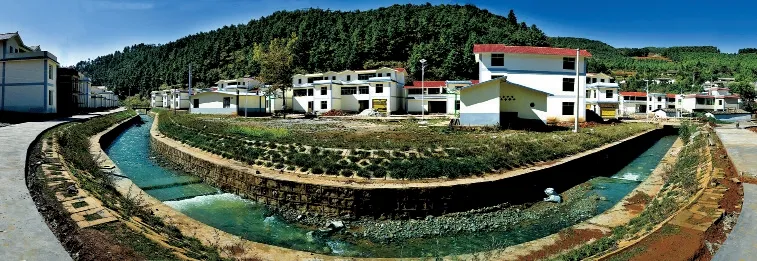

·美丽的凤龙湾·

在年少时的记忆里,村中有一间早已破烂弃之不用的茅屋。屋顶一半是个黑咕隆咚的大窟窿,另一半还覆着些茅草。看来这间茅屋的主人对它嫌恶至极,任它坍塌颓败都不愿管它了,村里人都住在瓦房里。黄墙青瓦的老房子在春天的阳光下衬几枝粉红的桃花,几根翠绿的竹子,看起来确实很美。可是如果你在这瓦房里住久了,你会发现它并没有你臆想的诗意和美好。

老房子分为楼下和楼上,一道木梯通往楼上。楼上的房间用木板做的板壁隔开,没有任何隔音效果。房间抬眼就可以看见椽梁和瓦片。在漫漫冬夜,因为瓦顶有缝隙,即便盖了厚被子,那寒气还是从瓦顶浸透下来,头皮和脖子好冷,恨不得把头整个钻进被子里去。风大时,虽然床上扯了蚊帐,还是有细细的灰尘从瓦缝里掉下来,若不经常打理,一年下来,蚊帐顶上会积有厚厚一层灰尘。最麻烦的是屋里没有卫生间,一到冬季,夜里解决内急是个大问题。当你忍着寒冷从床上爬起来,到解决完问题回到屋里,整个人都被冻得直打颤,睡意全无。老人和孩子怕夜里出去上茅厕冻出病来,都是弄个夜壶解决问题,所以睡到半夜,常会被“哗哗流水”声给吵醒。

即便住在瓦房里都有诸多困扰,更不用去说年久椽梁被风蚀虫蛀朽烂,土墙因雨淋日晒残破坍塌,屋顶瓦片损坏导致屋内漏风漏雨的诸多烦恼事。那时,常听到大人们感叹,什么时候才能住上让人舒服的房子。感叹声中,城镇化大潮席卷而来,村里人陆续进城工作,做生意。打拼几年下来在城里都买了自己的房子,在老家也盖起了漂亮的砖楼,庭院宽敞,花木清香,卫生间、衣帽间俱全,比城里的房子还漂亮舒适。

行,从自行车到小轿车

少年时最大的愿望是:拥有一辆自己的单车。

那个时候我们村有一辆唯一的拖拉机,大人们出门赶街、办事,都是搭坐这辆拖拉机。拖拉机跑起来又颠又簸,一路“哐当哐当”吵得人心烦。从车头喷出的柴油烟会把坐的人弄成个大花脸。

在我们村小学校里教书的两个老师有单车,他们骑着单车的身影斯文干净,一路洒下叮铃铃的清脆铃声。那铃声让我觉着能有一辆单车该是多么美的事。

没想到十多年后,我不仅学会了开车,还拥有自己的轿车。

刚工作的时候,县城里的轿车很少,同事们都是步行,或者骑单车上下班。几年后,县城似乎在一夜间变大了许多,南城区广场修建而成,四周小区房拔地而起。北城区也正在修建中。有一两个同事开着轿车来上班,引来一片羡煞的目光。有同事约着一起去学驾照。工资不断上调,买辆十多万的车对于工薪阶层来说已不是什么难事。后来我也去学了驾照,有了自己的车,我能开着它跑山路,上高速。

过年过节回老家,当年只有一辆拖拉机的村子,现在每家每户宽敞的院子里都停放着轿车。

通讯,从电话到手机

我见过的第一部电话是一部老式手摇电话。它在我们村村支书的办公室里,那是周边几个村庄里唯一的一部电话。我看着村支书拿起电话筒放到耳边,摇动手柄,然后对着话筒说话,还在很小的我,觉得电话好神奇。

·宽海子幸福乡村·

一九九六年,我家装了一部座式电话,是村里为数不多的几部电话之一。那时我还在外地念书,想父母了,就到学校装有电话的杂货铺给家里打电话。后来参加工作,手机开始吸引了年轻人的目光。但手机价格比较贵,每个月几百块钱工资还是舍不得消费。我们就给自己买个传呼机(也叫BP 机)。男生把它挂在腰间皮带上,女生放在随身带的手提包里。那时,公用电话遍街都是。

渐渐地手机开始普及,随着工资逐年增高,大家都嫌弃传呼机麻烦,人人手上都有了个手机。没想到几年之后,智能手机席卷而来,购买一部手机对大多数人来说根本不是什么问题。不论在城市还是农村,几乎人手一机。手机的功能也不再止于通话、发短信。上网、聊天、视频、购物、办公等等,完全是一个小型的互联网移动电脑。

这些都是我从少年到现在,一路经历的生活发展与变化。将这些也许会被岁月冲淡的记忆写下来,是对一个大时代的致意,也是对更美好生活的向往。