论晋中地区的空王佛信仰

乔 豫, 王 海

(1. 云南民族大学 云南省民族研究所, 云南 昆明 650000; 2. 渤海大学 历史文化学院, 辽宁 锦州 121000)

以田志超为原型的空王佛, 是山西特有的信仰对象之一, 空王佛信仰在历史上对社会及时局的稳定发挥了积极的作用。 目前学界对于空王佛信仰的学术研究主要有: 毛守仁的《〈空王宝卷〉与晋中的空王佛》[1], 从《空王宝卷》的角度探究了空王佛信仰在明朝流行的原因, 以及空王佛信仰对当时基层社会的影响。 车锡伦的《山西介休“念卷”和宝卷》[2], 以《空王宝卷》为主要切入点, 对介休地区的宝卷进行了研究。 此外, 郭勋的《绵山第一真佛空王佛田志超》[3], 以民间故事呈现为角度, 对空王佛田志超的生平及其非凡能力做了介绍。 孟满喜在《介休及周边地区空王佛崇拜现象》[4]一文中也简单勾勒了空王佛田志超由人入神的大致脉络, 并对空王佛信仰的成因做了简单推断。 目前学界的研究主要集中于民俗介绍和宝卷研究, 对于空王佛信仰的研究尚缺乏系统性的梳理。 本文拟在前人研究的基础上, 结合碑刻及地方志等资料, 梳理空王佛信仰的原型流变及时空分布情况, 分析空王佛信仰传播及职能扩大的原因, 并对空王佛信仰与地方社会的关系进行探讨。

1 空王佛信仰的原型流变及时空分布

根据其特点, 晋文化可分为属于晋南中原文化圈的河东文化区、 晋北北方文化圈的上党文化区、 雁门文化区以及介于二者之间的晋中文化区。 晋中文化区位于山西中部, 西部是吕梁山, 东部为太行山, 汾河从中部由北向南穿过。 该文化区大致包含今天的太原、 阳泉、 晋中、 吕梁等市。 春秋战国时期, 这里大部分属于晋国领地; 唐代, 晋中地区在政治、 经济上有着举足轻重的地位; 元末明初时期, 晋中地区的区域经济十分活跃, 人口增长迅速, 并吸纳了许多外来移民; 直至明清时代, 晋中又以晋商及票号等在国内及世界范围内享誉盛名。 这里历史悠久, 文化积淀弥足深厚, 同时, 这里也是各种文化激烈碰撞的地带。 春秋战国时期, 晋文公开始在介休绵山祭祀忠孝仁义的介子推, 形成了儒家文化重孝尊义的风气。 唐代, 佛教十分兴盛, 道观也开始在绵山出现。 在这里, 文化和社会系统呈现出一定的多样性和复杂性, 表现出包容开放的文化特征。 鉴于晋中地区是空王佛信仰主要的流行区域, 故笔者以晋中地区为典型区域, 对空王佛信仰进行分析探究。

1.1 空王佛原型的流变及其信仰的流行时间

目前, 关于空王佛的最早记载时间为唐朝。 《大唐汾州抱腹寺碑》记载:“法惠菩萨□此山以扶持, 空王如来辟灵境而□凿。”然而在这个碑刻中并没有提及空王佛是隋唐时期的僧人田志超, 只是叙述了该地区的佛教渊源, 讲述了抱腹寺的来历。 在唐朝道宣和尚所撰的《续高僧传》中, 田志超也只是作为高僧而被叙述, 并没有神异的法力。 晋中地区有着悠久的佛教传统, 且根据《大唐汾州抱腹寺碑》的叙述可以推测, 最初的空王佛可能是传统意义上西方佛教的神圣。 在宋咸平五年(公元1002年)所撰的《抱腹山回銮寺及诸寺院灵境之碑》中, 田志超首次被称作“空王和尚”, 似乎田志超已经在被逐渐神化, 而空王佛也逐渐有了从西方的佛教神圣转变成本土化神佛的倾向。 值得一提的是, 在这通碑文中还出现了行雨的摩那斯龙王, 此时田志超还尚未与摩那斯形成某种关联, 到了明清时期, 摩那斯龙王变成了空王佛行雨的助手, 空王佛也由佛教中拥有无边智慧的过去世佛成为了保佑民间农岁平安的民间神灵。 在明清时期, 有关空王佛的记载开始大量出现, 此时空王佛信仰的人物原型也明确为隋唐时期的高僧田志超。 “空王佛, 太原县东八里源涡村人, 俗姓田氏, 法号志超。 隋大业三年(公元607年)出家, 至唐贞观十三年(公元639年)入涅, 敕赐其院曰‘空王寺’, 故历代俗传为空王佛。”[5]353空王佛原型的流变显示出了佛教传入中国后的世俗化与本土化改造。 在碑刻及文献上对田氏的籍贯有两种不同的记载, 分别是榆次县源涡村和陕西冯翊府。 介休地区的几通关于空王佛的碑刻上皆记载空王佛田志超为陕西冯翊人, 入籍于榆次县源涡村, 故不排除是碑刻之间互相借鉴的原因。 空王佛入涅的时间在各地方志中有不同的记载, 除明永乐年修《山西通志·仙释》记载的贞观十三年(公元639年)以外, 还有贞观十五年(公元645年)的记载。 “三”与“五”十分相像, 出现这两种不同记载的原因可能是由于年代久远而误识。

除了碑刻及文献中有关空王佛的记载, 从唐宋到明清, 祀奉空王佛的庙宇也一直在修整。 据《重造空王古佛金身石殿踊路记》记载:“唐朝敕建空王古佛殿塑像……大宋重修。”《抱腹岩重建空王佛正殿记》亦载:“肪自唐初及宋元修葺无数次。” 明清时期, 更是修建了大量的庙宇, 目前所保存的空王佛供奉场所基本为明清风格的建筑, 由此可见, 空王佛信仰于明清时期达到了高潮。

1.2 空王佛信仰的空间分布

空王佛的信仰圈主要在晋中地区, 目前与空王佛有关的碑刻主要分布于介休境内, 因此, 介休是空王佛信仰的核心区域。 据文献记载及现存建筑可知, 太原、 榆次、 介休、 平遥等地均有空王佛的供养所。 “太原县南关(今晋源镇南)有空王寺。”[6]83《榆次县志》亦记载:“永寿寺, 在源涡镇北, 规模宏敞……相传隋时有田氏得子道号空王佛, 立其像, 故谓之空王寺……有宋崇宁时李道原舍利记石刻及宋明以来题咏诸刻石……”[7]介休县至今保留有云峰寺以及空王佛行宫, 平遥也有供奉空王佛的道场庙宇。 从《重建空王古佛金身石殿踊路记》中可以得知, 平遥县、 文水县、 太原府的民众均参加了重塑空王佛金身石殿踊路的活动。 甚至晋南地区的河津县人也参与了空王佛殿的捐造, 故由此可推断空王佛信仰可能不仅仅存在于晋中地区, 也辐射到了晋南的某些区域, 但目前发现的空王佛供养所及文献记载均集中于晋中地区。

2 空王佛信仰的传播及职能的扩大

2.1 空王佛信仰的出现及流行原因

2.1.1 古老的农业传统及农业祈雨需求

晋中地区位于黄土高原东缘, 大部分地区位于平原、 谷地, 土壤土层深厚, 发育良好。 该地区属暖温带大陆性季风气候, 汾河从中部穿过。 《汉书·地理志》记载, 这里“畜宜牛羊, 谷宜黍稷”[8]281,“地沃腴, 五谷皆宜”[9]44, 这样的自然条件为农业发展提供了基础。 在清徐县马家坡遗址发现的石铲、 石锛, 表明这里在新石器时代就已从刀耕火种的原始农业步入了“耜耕”栽培阶段。[10]39春秋战国时期, 这里的农业已在经济生活中占据主导地位。 秦汉时期山西的农业十分发达, 处于全国领先地位, 水利工程的兴修以及铁犁牛耕的使用使农作物的品种、 产量以及耕作技术都有了大幅度提高。 “禾稻之美, 甲于通省。”[11]582《史记》记载:“秦、 夏、 梁、 鲁好农而重民。 三河亦然。”[12]980到了隋、 唐、 宋、 元时期, 这里逐步形成了精耕细作的生产方式, 唐初全国得到统一, 河东道大兴屯田, 农业得到了极大的发展。 《晋乘搜略》记载“贞观四年, 并州大稔”[11]1608, 表明这里的农作物产量非常高。 明清时期, 晋中地区兴修了大量的水利设施, 促进了农业的发展, 使农业生产进入了鼎盛时期。 介休地区“民兴淳朴, 尚俭素, 勤于稼穑”[9]269。 除此以外, 统治者也十分重视农业的发展, 明朝时期桂萼“据本县逐月节气应行事宜, 著《经世民事录》书以示民”[9]3, 清朝时期祁寯藻编撰了《马首农言》, 对晋中一带的农业生产经验进行了系统的总结。 这些史实均表明晋中地区有着古老的重农传统。

大陆性季风气候降水的季节分配与年际分配极不均衡, 在降水量少的年份, 降水远不能满足农业发展的需要。 “干旱造成的苦难是渐进式的, 能持续多长时间, 难以预测……旱灾持续的时间越长, 这样的问题就越急迫: 什么时候下雨?干旱什么时候结束?”[9]60旱灾给人们造成了巨大的心理压力, 当人们还不能有效地支配与农业相关的资源, 受到如水文、 土地、 气候等自然因素限制的时候, 民众就会把这种情况归结为上天的意志, “介邑风土燥烈……及雨泽愆期, 群起而归于天”[9]3。 民众对各种神灵的信仰都有着功利主义的动机, 神灵来自何方并不重要, 其神灵崇拜与生产生活中的具体要求、 利益息息相关。[13]141在农业社会中, 水资源决定着收成的好坏及民众的温饱。 明清时期, 空王佛的主要职能是司雨, 这与农业发展及生产力条件的制约是分不开的。

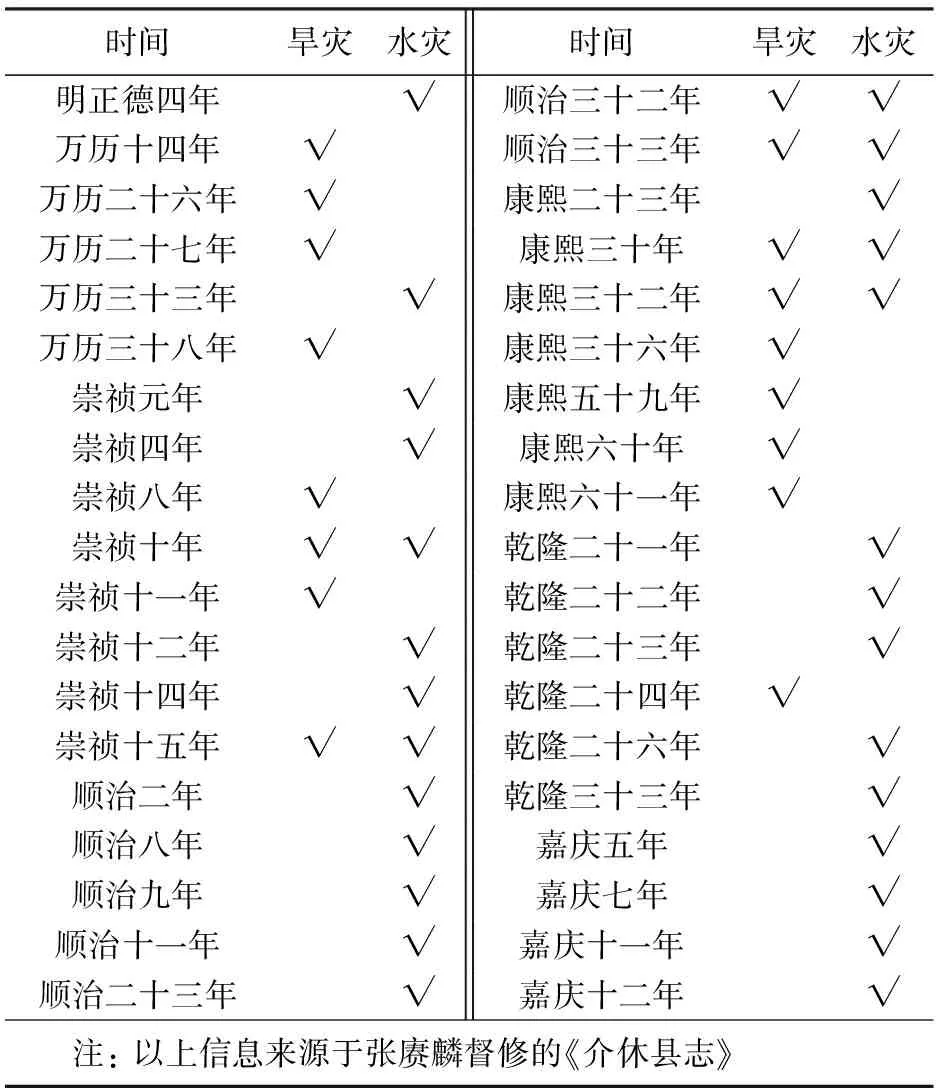

明清时期, 空王佛信仰的流行原因也与此密切相关, 这一时期, 晋中地区的降水季节与年际变化比较大, 以介休为例, 历史上, 这里洪灾和旱灾交替出现, 在崇祯十年(公元1637年)、 崇祯十五年(公元1642年)、 顺治三十二年(公元1675年)、 顺治三十三年(公元1676年)、 康熙三十年(公元1691年)、 康熙三十二年(公元1693年)甚至同时出现水旱灾害, 降水量变化大的可怕之处在于一种不确定性, 这种强烈的危机感给人们造成巨大的心理恐惧。 于是农业发展的危机以及人们心中的恐惧更是加速了空王祈雨信仰的发展。

表 1 明清时期介休县水旱灾害统计表

在明清时期有关空王佛信仰的碑文中屡次提到空王佛的降雨神力, 如《重造空王古佛金身石殿踊路记》中记载“川野君民信善人等, 游复北至太原, 每岁遇上天亢旱, 祈祷无不感应”, 甚至在唐朝碑刻中并没有提及的祈雨活动也被构建了出来:“贞观初年, 亢旱祈祷无应, 国师谕云: 山右绵山禅师处祈……长安雨足。” “贞观八年, 亢旱不雨, 长安耆老来祈甘雨……得雨三日。” 由于缺失相关祈雨活动的文献记载, 当时祈雨活动的具体仪式并不得而知, 但直至近代, 晋中地区还存在向空王佛祈雨的传统。 如在太谷白城一带, 村民就会在久旱不雨时到空王佛庙中祈雨接水; 祁县的村民则会先在村庙中祭祀祷告, 然后选出13名村民组成祈雨队伍, 赤脚光背, 头戴柳条的到空王佛前求雨。 民众认为向空王佛祈雨十分灵验。

2.1.2 《空王宝卷》的流行及市民社会的发展

空王佛信仰的发展也与《空王宝卷》的流行有关。 明清时期, 山西地区的民间教派流传比较普遍, 而且各教派都存在各种宝卷。 宝卷是民间宣讲宗教教义的说唱脚本, 它的语言生动形象, 通俗易懂, 具有较强的艺术感染力和一定的故事情节, 《空王宝卷》便是其中之一。 明清时期, 晋中地区的人口增长迅速, 人多田少的现实使得从事商业活动的人日渐增多。 榆次县“操田做者十之六七, 服贾者十之三四”[14]卷六。 太谷县“耕种之外, 咸善谋生, 跋涉数千里率以为常”[15]卷十五。 介休县“重迁徙服贾”[9]87。 地理位置优越、 经商人数的增加, 使得晋中地区的商业在明清时期日趋繁荣, 而商业的兴盛促进了市民享乐主义的发展。 在这种风气的影响下, 市民将故事情节曲折丰富的宝卷作为一种娱乐活动, 也就不足为奇了。

《空王宝卷》作为宗教文学, 同时还包含其自身的信仰意识形态, 民众在娱乐的同时还将颂念、 传抄宝卷作为祈福禳灾的活动。 对《空王宝卷》的诵读称为“念卷”, 念卷的方式十分简单, 由长者手执宝卷主念, 四周的人进行唱和, 这种方式简单易学, 不需要识字, 吸引了大量的下层民众, 使得空王佛信仰的传播更加广泛。 各个阶层的信众都要做功德, 没钱的人抄写经文, 有钱的人刻印经文, 人们都把这样的事视为对佛的一份虔诚。 参与方式简单、 做功德门槛低、 传播方式多样, 使明清时期空王佛信仰的传播更加广泛。

由于明清时期的空王佛信仰经过了世俗化的改造, 由最初的佛教信仰转化成了本土化的民间信仰, 它没有形成具有严密纪律教义的组织, 具有一定的随意性与功利性, 不会直接危及国家宗教的地位和现存权力结构以及社会秩序。 而且空王佛信仰的人数较多, 分布在基层社会的各个角落, 所以国家不可能像对待邪教成员那样将他们通通取缔, 故国家也对其实施了相对宽容的政策。

2.1.3 助力于统治阶层

田志超由人入神成为空王佛并被立庙祭祀的另一个重要原因是他曾支持唐高祖李渊建国。 “高祖建义太原。 ……(超)即率僧侣晋阳住凝寺。 义宁二年, 超率弟子二十余人奉庆京邑。”田志超在当时即被高祖“待之若仙。”[16]171所以, 田志超在后世祀为“空王佛”, 不仅在于他传说中的特异功能, 更在于他曾经助力于当时的统治者, 他不同于那些于史无证的荒诞神怪, 具有一定的“正统性”。 因此, 更能被统治阶层所接受并宣扬。

综上所述, 空王佛信仰发生、 发展于晋中地区是因为田志超曾在这里传道, 即有良好的群众基础。 而空王佛信仰之所以被传承、 发展与这个地区的农业发展状况、 市民社会的发展以及统治阶层的支持也密切相关。

2.2 空王佛信仰职能的扩大

从史料记载可知, 空王佛的职能在明清时期有所扩大, 除了最初的司雨职能外, 还有了灭绝农害、 治病消灾以及保佑生意兴隆等职能, 这些也与当时的社会环境有关。

公元1500年至公元1700年的这段时间被称作“明清宇宙期”, 是各种自然灾害严重且频繁发生的时期, 伴随自然灾害出现的, 还有伤寒等疾病。 “(万历)八年, 彗星见于东南。 秋七月, 雨雹, 太原、 太谷、 文水、 岚苛、 清源大疫。”[17]卷四十九“(崇祯)十七年六月, 雨雹, 蝗伤稼。”[9]6“(顺治)四年七月, 太谷、 祁县、 徐沟、 岢岚蝗; 静乐飞蝗蔽天, 食禾殆尽。”[18]1046“(康熙三十六年)六月, 孝义、 汾阳、 宁乡、 临县、 永宁州旱疫。”[19]56由此可见, 明清时期晋中地区疫病以及旱蝗灾害的肆虐, 使人们的生活受到了极大的威胁, 于是人们求诸神灵, 希望能得到精神上的慰藉。

明清时期, 晋中地区的商业活动十分兴盛。 在这样的背景作用下, 晋中地区民众的社会心理发生巨变, 崇利重商之风盛行, 部分农民转而经商, 耕读传家的传统也悄然发生变化。 商品经济的发展不仅使得财神信仰大大盛行, 同时还影响到了其他的一些神灵。 “当信徒们被卷入日益扩大的市场体系时, 他们还将自己的神祇也带了进去。”[20]75这些神灵在继续履行原有职责的同时还涉及到了商业领域。 从《空王宝卷》“求财人念宝卷财发万金”中可以看到, 空王佛在明清时期还拥有了保佑生意兴隆的职能。

3 空王佛信仰对地方社会的影响

空王佛信仰的信众构成具有多元性, 除了僧人和下层民众外, 还有统治阶层、 儒学教喻、 阴阳生等。 社会各阶层群体在不同程度上积极地参与到祭祀活动上来, 以其自身的方式寻求着某种利益。

3.1 官方利用空王佛信仰稳定其统治秩序

空王佛信仰属于民间性信仰, 而代表普通民众的民间信仰与代表精英阶层的官方信仰之间存在着微妙的张力。 一方面, 官方意识形态会尽量避免非官方意识形态的发展, 会对非官方祭祀活动实行排斥政策; 而另一方面, 空王佛作为司雨之神, 在百姓的生活中占据着重要的地位, 在面对频繁的洪涝灾害, 治理技术又十分有限的情况下, 官方对民众的水神崇拜十分看重, 并积极推动水神崇拜活动, 以期安抚民心。 “自宋代以来, 国家往往通过赐额或赐号的方式, 把某些比较流行的民间信仰纳入国家信仰即正祀的系统, 这反映了国家与民间社会在文化资源上的互动和共享。”[21]统治者通过赐额、 赐号或者重修庙宇的方式, 强化空王佛信仰的官方信仰属性, 如“光绪五年十月二十九日, 内阁奉上谕: ……所有介休县空王古佛庙, 著南书房翰林恭书匾额一方, 交曾国荃祗领, 敬谨悬挂, 以达神庥”[8]8。 《抱腹岩重建空王正殿碑》记载, 贞观初年, 长安耆老向田志超祈雨, 在祈雨成功后, “太宗御驾果至岩麓回銮寺……诣岩行香……倏尔云雾四合, 云中现出金牌, 云过去空王古佛。 太宗礼毕, 敕赐空王佛号, 包塑真容”。 在碑文记载中, 田志超有如此之神力, 但其封号仍为统治者所敕赐, 由此可见, 国家试图占据宗教的主导地位。

民间信仰是国家权力进入乡村社会的一条重要渠道。 杜赞奇在考察了华北农村后提出了“权力的文化网络”[22]16这一概念。 国家利用民间信仰在地方社会建立和强化自身的权威性。 官员参与民众的建庙、 修庙活动, 组织大规模的祭祀活动, 可以获得民众的爱戴与合作, 并对民众施加影响。 “万历壬午, 太原极旱, 太守孙公祷,[9]189” 正德十一年, 晋恭王对供奉空王佛的云峰寺进行了重修。 对于统治者而言, 祈雨活动能够在大旱时起到抚慰民心、 稳定社会秩序的作用。 而官方性仪式活动与地方性仪式活动的结合, 也体现了礼治秩序的通俗化与大小传统的结合。[23]

3.2 精英阶层利用空王佛信仰展示其在地方社会的权威

从某种角度来讲, 祈雨活动是国家控制地方的一种权术, 庄严的告庙, 有序的仪式, 是国家权威的展示, 此时的围观民众就成为这场仪式的受训者。[24]同样, 对于地方基层社会而言, 祈雨活动也成为地方精英控制民众思想的一种手段。 除官员以外, 士绅阶层也积极参与空王佛的祭祀, 在祭祀活动中发挥着重要的作用。 旱灾发生的时候, 祈雨是关乎集体利益的大事, 祈雨经费的筹措、 祈雨活动的组织以及祈雨祠庙的建修都是需要考虑的事情。 这些事情仅凭个人的力量很难完成, 常常需要集体筹备, 士绅因其在地方上拥有一定的财富和声望, 掌握一定的话语权, 所以在空王佛祭祀中常担负着重要的角色。 如现存于介休绵山抱腹岩云峰寺的《抱腹岩重建空王佛正殿记》的碑文表明儒学教喻、 训导参与了空王佛供养所的修建。 这些士绅意在表现出一种心系百姓的姿态, 表现出对地方社会深切的责任感与认同感。 从某种角度来讲, 士绅通过积极参与空王佛祭祀活动, 塑造了自己的形象和地位, 树立了其在百姓心中的威望。

此外, 由于士绅与官方和民众均有密切的联系, 所以士绅成为了官方和民众之间互动的桥梁。 官方意识通过士绅渗透到民众中去, 民间信仰也通过士绅影响着官方的决策。 士绅融合了国家话语和乡土话语, 从而使得官方意识与民间信仰实现了两者间的交流与互动。[13]222

3.3 民众通过空王佛信仰实现村社管理与村际合作

村落内部的关系是复杂的。 在村落中, 家庭、 宗族之间会因为利益纠葛形成争端与对抗, 但一个稳定的村落也需要不同利益团体之间的交流与合作。 因此, 在作为地缘关系的村落社会中, 需要一个凌驾于血缘关系之上的管理机构与自治组织, 对村落进行控制与整合。 “社”在传统乡村社会中就扮演了这个角色。 陈宝良先生认为, “社”的含义中包括“信仰和知识共同体”, 空王佛信众正属于这种共同体。 作为村民自治的共同体, “社”从精神上把村社民众凝聚在一起。 共同的文化信仰反映了村社成员共同的利益诉求, 为他们提供了一种可以超越血缘、 贫富差距的凝聚力。 神庙是信仰的具象化, 所以修建神庙是村社成员的一项重要活动。 而修庙活动不仅动员了全社村民的参与与合作, 还调节了贫富贵贱矛盾。[13]272在修建神庙时, 无钱者可以出力, 有钱者可以出钱, 无钱者可以通过出力来增强自身认同感, 有钱者可以通过象征性资源的投资获取权力和地位。 《抱腹岩重建空王佛正殿记》载:“富者输财, 贫者助力, 匠者售能”, 每个人都通过自己的方式加深了对村落的认同。 此外, 空王佛信仰的存在还可以调节不同村社之间的关系, 加强村社之间的联系。 晋中地区多有空王佛信仰, 许多村子还会定期组织队伍到绵山接水, 并且沿着固定路线进行巡游。 清代至民国初年, 空王佛祈雨过程有着“十村祈雨八村接”[25]575的说法。 在太谷地区的空王佛信仰文化圈内, 十几个村落每隔一年就要举行一次接水活动。

祭祀空王佛的祈雨活动成为了一种民众普遍参与的集体性活动, 在这个活动中, 民众相互团结, 紧密合作, 形成一股强大的凝聚力, 以往封闭的状态由此打开, 人际关系得到相应的调整, 村落之间的联系也更加紧密, 这些都在不断强化着民众的集体意识观念, 从而形成一个团结的集体。

空王佛信仰作为一支独特的地方信仰, 其功能随着时代的变化而不断变化。 其发生、 发展与基层社会有着密切的联系, 也对地方社会的变迁起到了积极的作用。 对空王佛信仰进行研究, 有助于我们了解历史上基层人民的思想与生活变迁, 并对我们了解现代基层社会与民间信仰有一定的借鉴意义。 由此看来, 加强地方民俗及信仰文化的研究刻不容缓, 并应成为地方文化史研究中的重要组成部分。