农民工的社会交往内卷化了吗?

——基于对“内卷化”概念比较性的理解

张 岳

一、问题的提出

在对进城农民工的研究中,农民工的社会交往、社会网络和社会资本研究是一个重要议题。这三者实际上可以看作一个统一的整体。社会交往是一种动态行为,社会网络是社会交往的结果,社会资本是社会网络中的资源表现。在既有的研究中,有些学者在测量农民工社会交往状况,衡量其城市化、社会融入状况的时候,直接给予了农民工社会交往状况一个总结性的定位——“内卷化”(1)刘丽:《新生代农民工“内卷化”现象及其城市融入问题》,《河北学刊》2012年第4期。叶鹏飞:《探索农民工城市社会融合之路——基于社会交往“内卷化”的分析》,《城市发展研究》2012年第1期。陈政,何健雄,张亨溢,陈晓亮:《逆城市化背景下长沙农民(工)城市融入“内卷化”测度与空间分异》,《云南地理环境研究》2018年第2期。潘旦:《增权理论视角下农民工自组织的社交增权功能研究》,《浙江社会科学》2017年第7期。秦琴,方盼盼:《对新生代农民工内卷化现象的探究——以社会资本为切入点》,《河北青年管理干部学院学报》2012年第2期。田北海,耿宇瀚:《生活场域与情境体验:农民工与市民社会交往的影响机制研究》,《学习与实践》2014年第7期。左鹏,吴岚:《内卷化:新生代女性农民工的生态特征和自我认同》,《北京青年政治学院学报》2012年第1期。,将这个在中国学界广为人知的概念运用到了农民工社会交往的研究中。在这些研究看来,农民工的社会交往由于受到制度性障碍、城市市民歧视等因素影响,只能局限于农民工群体内部,如血缘群体、地缘群体内部,他们很少与城市市民交往,且在这些少量与城市市民的交往中,功利性交往居多,情感性交往较少。因此,其社会交往属于一种“内卷化”的社会交往,由此也影响了农民工的城市化、市民化、城市融入或社会融合等。

这种用“内卷化”定位农民工的社会交往并以之评判农民工与城市关系的做法,不禁使人产生疑问。比如,我们很容易想到一个群体,即所谓城市里的“宅一族”,如宅男们,他们所交往的城市市民数量未必比农民工更多,他们的社会交往圈子即社会网络未必比农民工规模更大、密度更高,他们的社会资本未必比农民工质量更高,难道说他们的社会交往也内卷化了吗?难道说,他们也没有市民化吗?很明显,我们一般并不会认为城市里的“宅男”是没有市民化的,我们一般也不会认为其社会交往是内卷化的。那么,我们为什么要用“内卷化”判断农民工的社会交往呢?为此,我们需要回过头来考虑:我们将内卷化概念运用于农民工的社会交往研究是否合理。我们不得不考虑这样的一些问题:农民工的社会交往是不是内卷化了;从内卷化概念的内涵和农民工的社会交往状况两方面来看,能否给出这样的评判;是不是所有农民工的社会交往都内卷化了,农民工内部在社会交往方面有没有分化;农民工社会交往的特征是由于他们的移民身份造成的,还是更多地由其他变量所造成的,如阶层、职业、教育程度、性别等,由此我们应该采取的行动是从改变农民工的流动的移民身份开始,还是从改变他们的社会地位开始,或者从改变他们的职业结构、教育程度等方面开始。下面本文将梳理和分析内卷化概念的内涵,结合农民工社会交往的状况,以回答这些问题。

二、对内卷化概念的比较性理解:事实判断与价值判断合一

“内卷化”概念的英文是“involution”,据有的学者研究,其存在有一个比较长的历史,康德曾经区分了“内卷化”和“演化”(2)郭继强:《内卷化概念新理解》,《社会学研究》2007年第3期。。但让内卷化概念引起学界特别是中国学界的注意,并被越来越广泛地运用于历史学、社会学、人类学、行政管理等学科领域的研究中,无疑肇始和奠基于美国文化人类学家克利福德·格尔茨,而黄宗智、杜赞奇两位中国研究学者也推动了这一概念的传播。

格尔茨最早是在对印尼的研究中借用了人类学家戈登威泽的内卷化概念,以之概括印尼爪哇的农业发展模式。“我(使用)的内卷化概念借用自美国人类学家亚历山大·戈登威泽,他发明这个概念来描述这样一些文化模式,当这些文化模式发展到似乎是一种‘最后的形式’ (definitive ),尽管不能够保持稳定,或进一步发展成一种新的模式,但却通过内部的更加复杂化而继续发展”(3)Geertz,Clifford,Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press,1963, pp.80-81,p.80,p.80.。格尔茨认为,爪哇由于人口快速增长、资本缺乏、工业不发达、行政障碍等原因,“没有办法解决过剩的劳动力”,“慢慢地,稳定地,无情地,被迫(be forced into)形成了一种劳动力填充型的(labor-stuffed)稻田种植模式,……巨量的人口被投入到极有限的水稻生产中,特别是在那些因为种植甘蔗而改善了灌溉条件、单位面积产量有所提高的地区”(4)Geertz,Clifford,Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press,1963, pp.80-81,p.80,p.80.,但在这种劳动力不断填充进有限的农业生产的情况下,劳动力的收入并没有太大的下降,“水稻种植(wet-rice),因为它的非同寻常的、吸纳更多的劳动力而不严重降低人均收入从而维持劳动边际生产率的能力,吸纳了几乎所有因为西方侵入而造成的——至少间接上造成的——多余的人口。这个自我战胜过程,我称之为‘农业内卷化’”(5)Geertz,Clifford,Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press,1963, pp.80-81,p.80,p.80.。在格尔茨看来,爪哇农业的这种劳动力填充型的内卷化过程正契合于戈登威泽的内卷化概念,“如果用戈登威泽的内卷化来看19世纪中期以后爪哇稻田(sawah)系统的发展特征,那就是:基本模式的刚性逐步增强;内部越来越追求修饰性和装饰性以及技术性应用上的细节;鉴赏性变得没有止境。农业生产中的这种后‘哥特式’的风格逐渐扩展到了整个农业生产之中:土地的产权制度(tenure systems)变得更加错综复杂,租佃关系变得更加复杂精细,合作性的劳动力安排变得更加复杂,而所有这些安排都是为了在整个农业生产系统中为每个人提供生计,尽管是微弱的生计。如果最初在爪哇狭小的内河流域建立梯田是一种适应性的、但却是原初性的水稻种植模式的话,那么后来复合物质的使用等就是一种过分欣赏性的发展,一种技术哥特式的雕琢,一种组织上的细化。”(6)Geertz,Clifford.1963,Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press. p.82.

也就是说,在格尔茨看来,印尼爪哇农业“内卷化”与戈登威泽对一些文化模式的分析一样,也是一种由于某些障碍而在内部不断复杂化和精细化的过程,其主要表现是:劳动力不断填充到农业中;人均收入几乎可以维持不下降;农业生产的内部组织和技术应用复杂化与精细化。而其原因主要包括人口快速增长、资本缺乏、行政障碍等。

那么,格尔茨为什么要借用戈登威泽的内卷化概念来描述爪哇农业呢?除了爪哇农业发展模式的事实与戈登威泽的内卷化概念契合之外,还有没有其他原因呢?笔者认为原因在于,在格尔茨看来,爪哇农业的发展模式有其特殊之处或者说异常之处,这与他所认知的一般的农业发展模式不同,而且是一般的用来描述农业发展模式的术语所不能界定的。因此,格尔茨是在承认爪哇农业的特殊性或异常性的基础上,也就是在对爪哇农业进行了评判的基础上来使用内卷化这个概念的。由此,我们可以知道,格尔茨在使用内卷化这个概念时包含了事实判断和价值判断的双重意涵。而价值判断来自于事实判断,那就是爪哇农业有其特殊性或异常性,这种特殊性或异常性主要表现在:劳动力的过度填充以及由此造成的在农业生产内部的组织和技术上的复杂化和精细化。反过来说,价值判断的标准就是,在正常的条件下,农业所吸纳的劳动力数量有一个度,尽管这个度格尔茨并没有言明,但在他的逻辑中确实是存在的,超过了这个度,劳动力应该基于理性脱离农业,也应该能够自由地转移到工业中去,而不是被资本缺乏、行政障碍等阻止。所以,格尔茨将爪哇农业与之对比并作出价值判断的参照物是一种农业生产中保持适度劳动力、劳动力人口自由、理性转移的模式。

在格尔茨之后,黄宗智对于内卷化概念的运用在内卷化概念史中占据重要地位。黄宗智用“内卷化”来描述中国华北的家庭式农场在应对人口压力时所形成的一种劳动力集约型农业经营模式。在这种模式下,“劳动力集约化的程度可以远远超过边际报酬递减的地步”(7)黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局,1986年,第16页,第6页。。黄宗智是在与资本主义式大农场对比的情况下给出这样的描述和判断的,“必须注意的是,对内卷化的这种理解有赖于利用雇佣劳动的资本主义式的大农场体系作为参照。在《华北小农》对史实的分析中,我们可以看到这种理解下的研究思路”(8)刘世定,邱泽奇:《“内卷化”概念辨析》,《社会学研究》2004年第5期。。在黄宗智看来,家庭式农场应对人口压力时并不能够如资本主义式大农场那样“得以就农场的需要变化而多雇或解雇劳力”,只能“非理性地”在单位面积上过度地投入劳动力,以至于农场劳动力的边际报酬“降至雇佣劳动工资和家庭生计需要之下”,而“对一个与资本主义企业相类似的大农场来说,这样的经济行为是不合理的——一个企业何以会在边际收益低于成本时继续投入劳力?这样做岂不等于故意要亏本?”(9)黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局,1986年,第16页,第6页。虽然黄宗智在书中论证了家庭式农场这样选择的合理性,但合理并不等于没有特殊性或异常性,实际上黄宗智使用的“没有发展的增长”的论断(10)黄宗智:《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,中华书局,1992年,第77页,第222页。,表明了他在比较家庭农场与资本主义企业式大农场时所持有的价值判断,也即他使用内卷化概念时的价值判断。

杜赞奇将内卷化概念拓展运用到了政治研究领域。他使用“内卷化”一词来说明20世纪前半叶中国“国家政权建设”过程中所出现的“国家政权”与社会之间关系的“非正常现象”。他认为,在此过程中,国家政权努力将自己的权力深入到乡村社会,但却不得不依靠“经纪人”,由此导致“有扩张而无效益提高”,“国家政权内卷化是指国家机构不是提高旧有或新增(此处指人际或其他行政资源)机构的效益,而是靠复制或扩大旧有的国家与社会关系——如中国旧有的赢利型经纪体制——来扩大其行政职能。”(11)杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1942年华北农村》,王福明译,江苏人民出版社,2006年,第51页,前言第2页,第50页,第50-51页,第181-185页。杜赞奇是在与欧洲的国家政权建设及其与社会的关系的对照下,来谈论20世纪前半叶中国国家政权的内卷化问题的,“与现代化和民族交织在一起的中国模式的国家权力的扩展,预示着20世纪新兴发展中国家的成长道路与18世纪的欧洲不同。在欧洲,……,国家权力对社会和经济生活各个方面的控制渐渐加强;同时,在现代化的民族国家内,公民的权利和义务也在扩大”(12)杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1942年华北农村》,王福明译,江苏人民出版社,2006年,第51页,前言第2页,第50页,第50-51页,第181-185页。,“尽管欧洲与中国在国家政权的扩张方面有相似之处,但中国国家权力的扩张有其自身特点,即国家财政收入的增加与地方上无政府状态是同时发生的。”(13)杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1942年华北农村》,王福明译,江苏人民出版社,2006年,第51页,前言第2页,第50页,第50-51页,第181-185页。也就是说,杜赞奇在使用内卷化概念来描述中国20世纪前半叶国家政权建设过程与结果的时候,他不仅仅是在描述这一过程本身,同时也是在将以中国为例的新兴发展中国家政权的建设过程,与西方以“法国”等为例的成功的国家政权现代化过程进行对比,他也是通过内卷化概念来强调前者(包括中国)的特殊性或“异常性”,也包含了价值判断在其中,即认为“国家政权应建立在提高效益的基础之上,否则扩张便会成为吉尔茨所描述的那种‘内卷化’”,“国家政权的现代化在中国只是部分地得到实现”(14)杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1942年华北农村》,王福明译,江苏人民出版社,2006年,第51页,前言第2页,第50页,第50-51页,第181-185页。。杜赞奇用“国家总税收中正式税务机关所征税款所占的比例是否增长”来作为一个测量国家政权内卷化的指标。而且,他依据伊曼纽尔·华勒斯蒂对这一过程的研究和阶段划分,认为在国家政权的建设过程中,经纪体制是一种必然的现象,那些以法国等国家为代表的成功者之所以能够成功,是因为他们在第二个阶段消除了经纪体制,而20世纪新兴发展中国家政权之所以没有成功,是他们的目标和预期超越了经济发展阶段,由此不能够消除对经纪体制,特别是营利型经纪的依赖(15)杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1942年华北农村》,王福明译,江苏人民出版社,2006年,第51页,前言第2页,第50页,第50-51页,第181-185页。。这种二元对比和原因分析模式很明显地说明了,杜赞奇将国家政权内卷化看作异常过程和结果的价值判断,并充分显露了他使用内卷化概念的比较性实质。

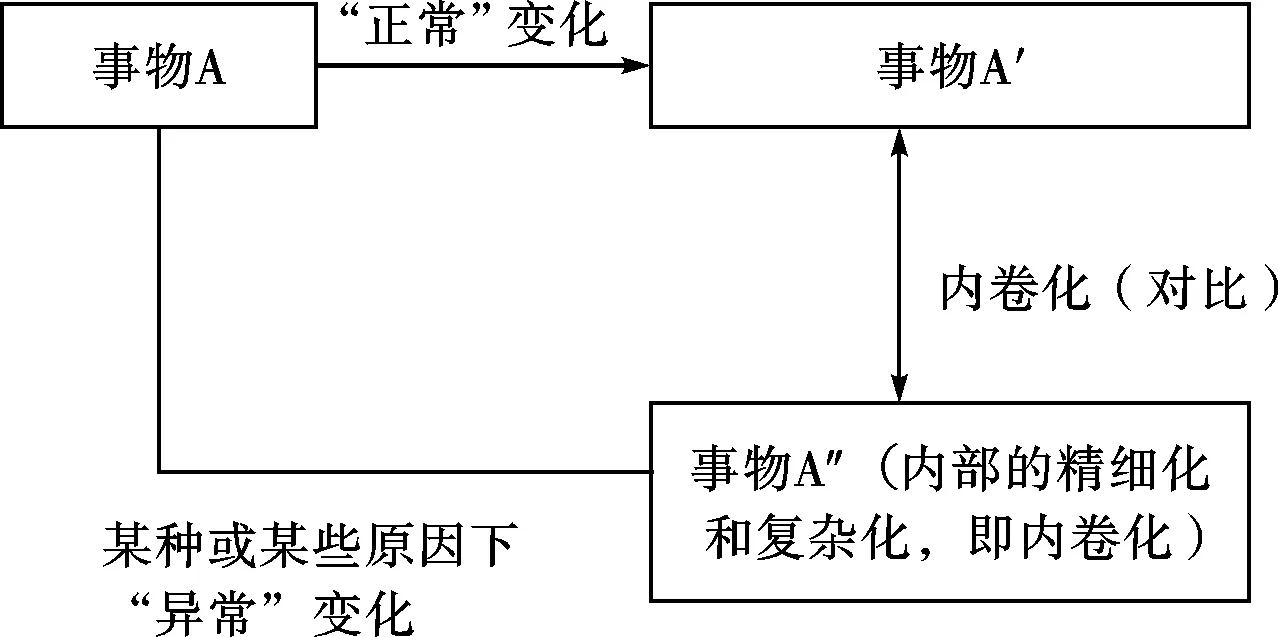

由上面的分析可以得出关于内卷化概念的一些结论:首先,内卷化概念是一种描述性的概念,是关于“变化”的一种事实描述,而非一种解释性概念;其次,内卷化概念不仅仅是一种事实描述,同时具有事实判断和价值判断的双重内涵,其价值判断主要是对一种“变化”事实的某种特殊之处或异常之处的评判;最后,由于具有价值判断的内涵,所以内卷化概念必然预设一个参照物,以在对比中显示某种被研究的特定变化的特殊之处或异常之处,所以内卷化概念具有比较性的实质。这种比较性的理解可以用图1来进行表示。

图1

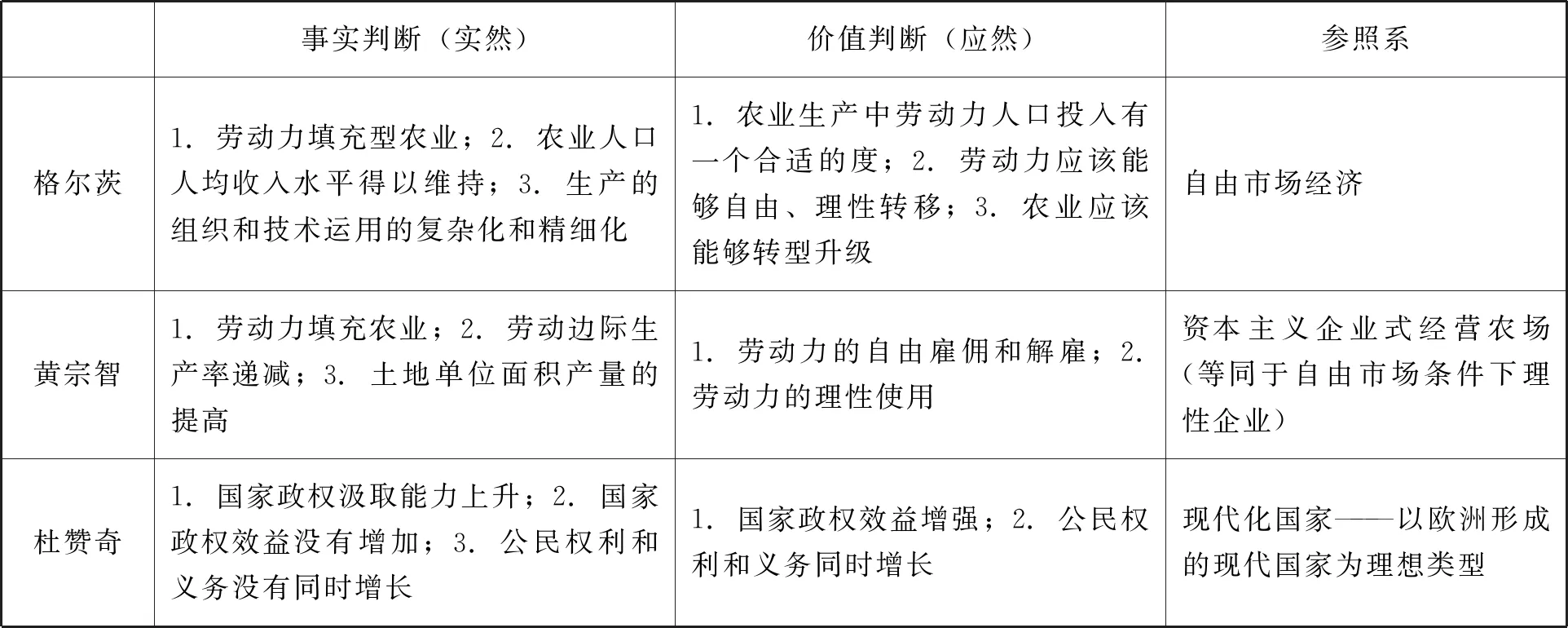

以格尔茨、黄宗智、杜赞奇对内卷化概念的使用来说,其事实判断和价值判断以及背后的判断参照系,大致如表1所示。

表1 格尔茨、黄宗智、杜赞奇对内卷化概念的使用

三、农民工社会交往研究中对内卷化概念的运用

在对农民工的研究中,使用内卷化概念并不局限于用以描述和分析农民工的社会交往这一个方面,而是被广泛应用于农民工的身份认同、生活方式、社会交往(社会网络、社会资本)、流动模式、居住空间等诸多方面。(16)张艳国,谌润:《农民工“内卷化”研究评述》,《社会科学动态》2017年第1期。较早将内卷化概念与农民工研究联系在一起的国内学者是王春光,他在研究新生代农村流动人口时认为,“新生代农村流动人口的社会认同趋向不明确和不稳定”,这种不明确和不稳定有可能导致一些社会问题,“随着新生代农村流动人口的增多,将会有越来越多的农村人口游离出农村社会体系和城市社会体系,在社会经济不景气的情况下,他们将很有可能演变为游民”(17)王春光:《新生代农村流动人口的社会认同和融合关系》,《社会学研究》2001年第3期。。他用内卷化来描述“新生代农村流动人口”的这种社会认同状态,并认为这种社会认同内卷化主要是制度上的“城乡分治”所造成的,“如果在短期内我国不能对目前城乡‘分治’的二元社会结构进行根本性和实质性的改革,那么他们的社会认同会趋向‘内卷化’的建构,即认同于自己这个特殊的社会群体,不认同于城市社区和农村社区”(18)王春光:《新生代农村流动人口的社会认同和融合关系》,《社会学研究》2001年第3期。。很明显,在这里王春光将由于制度障碍而导致的新生代农民工社会认同的内卷化看作是一种“非正常和非应然”的社会认同状态。其预设的前提是将农民工与城市居民进行对比,其内在情怀是对农民工不能够顺利如城市居民一样拥有一种稳定的、明确的身份认同的关切。对本文而言,这一点尤其需要注意,因为绝大多数应用内卷化概念对农民工方方面面进行描述和分析的学者都体现了这样的理论预设和现实关怀。而这正是本文所要讨论问题的由来。

在将内卷化概念运用于农民工的社会交往、社会网络、社会资本研究时,学者们也拥有同样的理论预设和现实关怀。学者们运用内卷化概念对农民工的社会交往进行研究时,通常将农民工的社会交往内卷化界定为:社会交往的人或社会网络的成员中,多数是非城市居民,同时与城市居民的交往停留在功利性交往层面,而缺少表意性(情感性)交往,即农民工社会交往的内卷化被认为是,由于外部的障碍,包括制度障碍、城市里人的歧视等原因所导致的与城市市民交往的“量少而质劣(主要是弱关系)”的现象(19)刘丽:《新生代农民工“内卷化”现象及其城市融入问题》,《河北学刊》2012年第4期。叶鹏飞:《探索农民工城市社会融合之路——基于社会交往“内卷化”的分析》,《城市发展研究》2012年第1期。陈政,何健雄,张亨溢,陈晓亮:《逆城市化背景下长沙农民(工)城市融入“内卷化”测度与空间分异》,《云南地理环境研究》2018年第2期。潘旦:《增权理论视角下农民工自组织的社交增权功能研究》,《浙江社会科学》2017年第7期。秦琴,方盼盼:《对新生代农民工内卷化现象的探究——以社会资本为切入点》,《河北青年管理干部学院学报》2012年第2期。田北海,耿宇瀚:《生活场域与情境体验:农民工与市民社会交往的影响机制研究》,《学习与实践》2014年第7期。 左鹏,吴岚:《内卷化:新生代女性农民工的生态特征和自我认同》,《北京青年政治学院学报》2012年第1期。。由此,顺其自然地,我们常常可以看到以“本地朋友数量”、“新朋友中本地朋友数量”“有没有受到过本地市民的帮助”之类的指标(20)刘丽:《新生代农民工“内卷化”现象及其城市融入问题》,《河北学刊》2012年第4期。叶鹏飞:《探索农民工城市社会融合之路——基于社会交往“内卷化”的分析》,《城市发展研究》2012年第1期。陈政,何健雄,张亨溢,陈晓亮:《逆城市化背景下长沙农民(工)城市融入“内卷化”测度与空间分异》,《云南地理环境研究》2018年第2期。潘旦:《增权理论视角下农民工自组织的社交增权功能研究》,《浙江社会科学》2017年第7期。来测度并论证农民工社会交往的内卷化的研究。客观地说,这样做并没有太大的问题,虽然正式使用内卷化概念研究农民工社会交往的学者并没有给出太多的事实证据,但众多的农民工社会网络、社会资本、城市融入、市民化等方面研究,在研究中都支持了农民工社会交往(社会网络、社会资本)的一些共同特征,如同质性(农民工社会交往的对象多是与自己同样的农民工,突出表现在注重血缘和地缘关系)、有限性(农民工社会交往的范围和规模而言)等。但问题是,根据农民工社会交往的同质性、有限性等特征,能否称之为“内卷化”,以及附带着是否可以由此将农民工的社会交往作为一个指标来衡量农民工的市民化程度?毫无疑问,人们在测量、分析和评判农民工的社会交往的时候,也同时包含有事实判断和价值判断,心目中也有一个参照系,这个参照系就是一个“抽象的”城市居民群体,这突出表现在测量农民工的社会交往时以交往城市居民的数量和质量为标准。这里的预设是,城市居民的社会交往是非同质化的和无限的,是没有外部障碍的,而农民工的社会交往与之比较来看由于外部障碍而显得“特殊或异常”,因此可以将之称为“内卷化”。由此,农民工的“理想的或应然的”社会交往状态应该是如抽象的城市居民群体那样没有障碍,那样非同质化和无限化。为什么说是抽象的呢?因为这里将城市居民看作是一个统一的整体,认为城市居民所有人的社会交往都是无外部障碍和非同质化。这当然是可以质疑的。

四、从“内卷化”的比较性实质看农民工社会交往研究中运用内卷化概念的问题

根据上文的讨论,我们知道,内卷化概念本身是一个包含有事实判断和价值判断双重内涵的概念,由此,它预设了一个前提,那就是与特定的参照系进行比较,以此确定一种变化或变迁事实是不是属于内卷化,以及在何处开始内卷化;如果失去了参照系或者参照物不明,那么去谈论“内卷化”将是没有太大意义的事情。正如我们不能单纯地谈论一个人的高矮,而只能在比较中谈论,一个人高或者矮,要么是他与另一个人比较,要么是他与一个特定人群的平均身高相比。另外,我们在上文也说明了,国内学界将内卷化概念运用于农民工社会交往研究中,其参照系是一个抽象的、整体性的城市居民群体。由此,我们就可以回到文章开头所提到的疑问,并揭示将内卷化概念运用到农民工社会交往上的问题。

首先,关于农民工社会交往有没有内卷化的问题,这涉及事实判断和价值判断,也涉及参照系。就事实判断而言,农民工的社会交往存在着同质性、有限性等特征。就价值判断而言,是不是可以认为这是“内卷化”呢?回答这个问题必然引出参照系。那么,如果以城市居民的社会交往为参照系,城市居民的社会交往状况是什么样子的呢?是不是同样具有同质性、有限性等特征呢?遗憾的是,在使用内卷化概念对农民工社会交往进行的研究中,几乎没有人给出作为参照系的城市市民社会交往本身的状况,而只是片面地在描述了农民工自身的社会交往特征之后即给出了内卷化的判断。但我们可以其他对城市市民社会交往的研究为参考。一方面,根据学者研究,社会交往中普遍存在同质化原理和就近原理,即不同阶层的人其社会交往和社会网络中的成员多是与自己阶层相同或相近的人(21)Laumann, Edward O, Prestige and Association in an Urban Community, Indianapolis: Bobbs-Merrill Company,1966;Laumann, Edward O, Bonds of Pluralism: The Form and Substance of Urban Social Networks, New York: John Wiley and Sons,1973.;另一方面,根据学者研究,中国城市居民的社会交往或社会网络中同样存在着同质性原理和就近原理,城市居民的社会交往并不是统一的,其内部存在分化,不同阶层的社会交往在异质性程度、范围和规模等方面存在差异,不同阶层的社会交往对象和社会网络中的成员更多的是与自己阶层相同或相近者(22)边燕杰:《城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现》,《中国社会科学》2004年第3期;张文宏,李沛良,阮丹青:《城市居民社会网络的阶层构成》,《社会学研究》2004年第6期;张文宏:《城市居民社会网络资本的阶层差异》,《社会学研究》2005年第4期。。也就是说,城市居民也不可能无限地、自由地扩展自己的社会交往和社会网络,也不可能与所有阶层的人进行社会交往,建立社会网络。由此,一方面,城市市民的社会交往作为参照物,其自身是不确定的,并没有一个统一的特征,不同阶层的城市居民的社会交往状况不同,以之评判农民工的社会交往,正如以一个盈缩不定的尺子来衡量长短,其得出的结果自然是没有太大价值的;另一方面,如果城市市民的社会交往同样具有“同质性”特征,那么这与农民工的社会交往在实质上并没有什么不同。由此,我们又如何去判定后者是有特殊性或异常性而名之为“内卷化”呢?

其次,正如城市市民的社会交往存在阶层、职业、性别等差异,而不是一个统一的整体一样,农民工的社会交往在整体上难道是统一的整体吗?他们难道就不存在阶层、职业、性别、年龄、民族等方面的差异吗?如果他们存在着这些方面的差异,单纯地在整体意义上用“内卷化”来描述和评判他们的社会交往,无疑既不准确又过于简单化,在某种程度上阻碍了对农民工社会交往的深入研究。

最后,农民工的社会交往的同质化到底是什么变量造成的呢?是单单或全部由于他们的城—乡移民身份所造成的吗?还是由于其他变量,如阶层、职业、民族等所造成的?或者说,是应该将农民工的社会交往方面的问题归因于他们的移民身份,还是归因于他们的阶层地位或职业类别等变量?以及,在这些变量中,包括移民身份在内,各个变量所起的作用大小、途径到底如何?这些问题,用内卷化概念研究农民工社会交往的研究都没有回答,而这需要进一步的研究,这种研究必须建立在抛弃在整体意义上不准确地、宽泛地使用内卷化概念描述和分析农民工社会交往状况的做法,而引入更多的变量,在严格的社会交往、社会网络和社会资本理论的指导下进行。而当这些问题确定了,也就意味着我们能够知道是该从改变农民工的移民身份方面着手,还是该从阶层方面或其他方面着手,去解决农民工社会交往中的问题。

当然,本文并不是说农民工社会交往中较少与城市居民关联这种现象是正常的,并不是说这种现象不是一个社会问题,也不是说这种问题不应该受到关注。本文只是认为,宽泛地使用“内卷化”概念对整体意义上的农民工群体的社会交往进行概括和判定是不准确和不妥当的。一来,这种使用并不契合内卷化的内涵,在内卷化概念已经被比较滥用的情况下,这样做会使得内卷化概念更加失去了其应有的明晰性、合理性和对现实的回应力;二来,内卷化概念并不能完全概括农民工社会交往状况,在某种程度上遮蔽了农民工社会交往状况的实质,因为,当使用内卷化概念的时候,人们常常以抽象的农民工整体为主体进行讨论,并以一个同样抽象的、被认为是整体上统一的城市市民为参照系。

五、结 论

内卷化概念兼有事实判断和价值判断双重内涵,预设了一个对比的参照物。由此,将内卷化概念运用于农民工的社会交往研究,或者说,认为农民工的社会交往“内卷化”了,是有疑问的。因为,一是,将城市市民的社会交往作为参照物,同样具有同质性和有限性的农民工的社会交往并不能称之为“内卷化”;二是,这样做掩盖了农民工内部的分化和在社会交往方面的差异;三是,对于农民工社会交往的状况是由于移民身份所造成的,还是由于阶层差异、职业差异、民族差异等其他变量所造成的,还需要进一步讨论;最后,宽泛地使用内卷化概念对整体意义上的农民工群体的社会交往进行研究,会使得内卷化概念失去其应有的明晰性、合理性和对现实的回应力。