论朱子学视角下的恶之无根

毕 冉

《周易·系辞上》曰:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。”(1)李光地:《御纂周易折中》,中央编译出版社,2011年,第476页。则若论性,多于有人有物之后言,在“成之”一面看,程子所言“‘生之谓性’,性即气,气即性,生之谓也”(2)程颢,程颐:《二程集》,中华书局,2004年,第10页,第292页。即为此意。然性虽着落在人物之身而可称之为“道之形体”,其本身却并无任何形而下之可移夺处。至于告子所言“生之谓性”(《孟子·告子上》),视性为无所谓善恶者,则孟子道“性善”,将性从“成之者性”溯源到“继之者善”。又, “一”上见继之, “一阴一阳”见成之,继之谓之善,成之谓之性,则善与性无不为道,则又可将“成之者性”溯至“一阴一阳之谓道”,性即善,善即道,则“性即理也”(3)程颢,程颐:《二程集》,中华书局,2004年,第10页,第292页。即直探大本之语,性就是道、就是理而已,此正张子所谓“善反之而天地之性存焉”。故而无论言性或言善,人之所受,天之所命,造化所为,此为善性之根于天者。《周易》中的这句话本身便是从源泉到流脉、从树根到树梢的理路。

落实于具体之善与恶时,善无疑被“性善”之“至善”所统摄,是为有根者;恶之所出,似乎与人心、气禀、人欲均有关联,且与三者似乎是处在一种因果关系愈加紧密的状况之下。然而,虽可于三者之中寻恶之来源,如人心之发动、气禀之遮蔽、欲望之牵引,三者却都不必然导向恶,恶终为反本善之性,有原因而无根据者。

一、人心之安与危

“人心”、“道心”之说,出于《古文尚书·大禹谟》:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”(4)蔡沈:《书集传》,中华书局,2018年,第31页。此为舜复益之以三言以明尧之“允执厥中”而授于禹者。人心之危在于其“出入无时,莫知其乡”(《孟子·告子上》),一念之差极易朝人欲放纵而陷溺。朱子甚至讲“只是这个心,但一念之间,是底便是道心,不是底便是人心”(5)丁纪:《朱子抄释商正》,《切磋八集》,华夏出版社,2019年,第132页。,则朱子虽屡言“人心亦未是十分不好底”(6)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2009页,第1431页。,认为程子以人心为人欲之说恐有病(7)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2010页。朱子云:“‘人心,人欲也’,此语有病。虽上智不能无此,岂可谓全不是。”,即在一定程度上肯定人心之正当,但亦在少数时候以“不是底”或以“人欲”解人心。朱子所言究竟是在何种层面上说,是否意味着有将人心直接对应于恶的可能性呢?

朱子于《中庸章句序》中发明“十六字心诀”,有言曰:

盖尝论之:心之虚灵知觉,一而已矣,而以为有人心、道心之异者,则以其或生于形气之私,或原于性命之正,而所以为知觉者不同,是以或危殆而不安,或微妙而难见耳。”(8)朱熹:《四书章句集注》,中华书局,2012年,第14页。

朱子言“虚灵为心之本体”,则虚灵描述一种状态与属性,以其虚而未尝有物在其中,却能包得万物之理,而以其灵又不妨其感知与运作,其中心之发动的原因机制即为知觉。张子言:“合虚与气,有性之名。合性与知觉,有心之名。”(9)张载:《张载集》,中华书局,1978年,第9页。陈北溪解曰:“性从理来,不离气;知觉从气来,不离理。合性与知觉,遂成这个心。”(10)陈淳:《北溪字义》,中华书局,1983年,第13页。性与知觉各自都是理气不离的,而且知觉之理作为心之发动机制,正在性之中体现出来——“合虚与气,有性之名”。朱子解“‘虚’字便说理”(11)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2009页,第1431页。,理落在人心之中得谓之性,且之后情发之条脉已为性中灿然条理所底定。故而知觉虽为心之知觉,然人之能知能觉,以及以何为知、为觉,都是不离道理的,这个心中所具的道理便是性,或可言,性即在知觉中。

心便是这样一个为理之承载而可应万事之心。而道心、人心非二心之分,只是从“所以为知觉者”上论的,即知觉之所从出处有“原于性命”与“生于形气”之不同,“原于”者,直探根底,发向仁义礼智;“生于”者,随机而发,发向知见情意。心之知觉本身是正大而无恶的,人心、道心之分亦不是因知觉之善恶而分善恶的。

道心、人心无非天理之显豁,人心并非人欲潜藏之心,其初发无违于道。人生而具四肢百骸、耳目口鼻,故饥而思食、渴而思饮,背后也是天地造化之理,只是此为人人甚至动物之自然官能,非足以称人性也,此非如四端,知觉从理上发来,顷刻之间所触发激动的为人性之根底,所流露的为人人不待造作之善情,而具一种证明力。待至于“食不厌精,脍不厌细”,“失饪,不食;割不正,不食;不得其酱不食”(《论语·乡党》),其中规则道理,于人心发后更可提供当然一定处。又如目生而有视之能,耳生而有听之能,而至于非礼勿视听言动、“视思明,听思聪”,得见人心足以体贴道理精义之独特性。人心、道心,圣凡皆有,只是在圣人,一思食、思饮,虽由形气而发,当即便是合于礼的食与饮,妙道精义发于日用常行之事中,机能运作之人心与合于法度之道心时时密合无间。圣人为道理实体,其心是对天理的完全呈现,亦因圣人无时不习;而对于学者,天理虽提供原则上的保证,却非当下提供对抗恶的能动性,惟待习之愈来愈熟而得之于我,天理在人而后道心为实,恒之者如颜子,三月不违仁,进进不已,可成全人心久久听命于道心,二者弥合而人心无流溢之害。则人心虽不可谓不善,却未见得每每可发而中节,安而无危,至于正大无憾处。故以道理正大性而言,人心与道心是不可同日而语的。

心之动,是乘气动。故文公《感应诗》曰:“人心妙不测,出入乘气机。”正谓此也。心之活处,是因气成便会活。(12)陈淳:《北溪字义》,中华书局,1983年,第12页,第11页,第12页。

问:“动于人心之微,则天理固已发见,而人欲亦已萌。天理便是道心,人欲便是人心。”曰:“然。”(13)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2912页,第2013页,第2010页,第2017页。

人心者,气质之心也,可为善,可为不善。道心者,兼得理在里面。“惟精”是无杂,“惟一”是终始不变,乃能“允执厥中”。(14)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2912页,第2013页,第2010页,第2017页。

如今心恙底人,只是此心为邪气所乘,内无主宰,所以日用间饮食动作皆失其常度,与平人异,理义都丧了,只空有个气,仅往来于脉息之间未绝耳。(15)陈淳:《北溪字义》,中华书局,1983年,第12页,第11页,第12页。

道心、人心均为人之心,不仅不离理,亦不离气。陈北溪言“心之活处,是因气成便会活”,人之心之所以能活能动,便都是因为知觉之气。纵使在圣人,一动一静,莫非天也,而天地无真有个心,其“心”为虚,为借言,圣人却有形体,有可发用之心,其心含具且无违于道理。则气助天地之心呈现为道心,道心之“心”为实,虽道理浑然,也是从人心这里过,从形气中才发得的。而就人心言,其生于形气之私,不离气之意虽明了,然私非私欲之私,而是私我之私,指气质的个人性,不是一上来就是恶的,只是人心之形气若无有道理把控,流弊也在其中。圣贤之人心无危,道心常存,故弥合无间,正如朱子所言:“圣人全是道心主宰,故其人心自是不危”(16)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2912页,第2013页,第2010页,第2017页。;而于常人处,虽四端为名副其实的道心,人人所具,然仍有待下功夫,使其扩充接续为一有意识牢靠之道心,心之发每每合于正理继而也不为气所乱。

朱子言:“人心者,气质之心也,可为善,可为不善”,陈北溪亦言“心含理与气,理固全是善,气便含两头在,未便全是善底物,才动便易从不善上去”(17)陈淳:《北溪字义》,中华书局,1983年,第12页,第11页,第12页。。发于形气之人心倘若无所主,浮泛无定向,无来由地常常动着,虽然未必会立刻沉底,然以人心之危,“则天理固已发见,而人欲亦已萌”,当人心把原本形理一体的关系稍微拉开点距离,认己为形而非理,便已起放纵之端,才合于道心又离了,悠悠地为邪僻牵引,以致最后脱却道理完全为人欲所操控,则善与不善、可与不可之间,无主之人心是易与理违而流入不善的。

北溪所言心恙之人,是为其心彻底败坏而失却主宰者,不仅道心失守,理义无从谈起,人心亦彻底沦陷而已不可谓之人心,连最后一点有限的主体性亦无所存。“理义都丧了,只空有个气,仅往来于脉息之间未绝耳”,气作为一感应机制的工具之物反为人主,来回反复,人心每每为人欲所动,最终将被人欲所蒙蔽。人心虽无善恶,并非人欲所根,但人心失去主张不循理而发,一门心思向背理方向走,以至于人欲流荡,此心本身终究难辞其咎。故而,说人欲便是人心虽甚紧切,并非出于道理上的严密推敲,却实有所为而发。朱子亦曾言:“人心者,人欲也。”(18)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2912页,第2013页,第2010页,第2017页。学者当于此肯认,且积极保全此心使其日履安地,不使人心有朝人欲放纵的机会。

由此观之,以人心之危,出入莫知其乡,极易放纵自身以至人欲流荡,则朱子称其为“不是底”并非不可,但是这绝不是认人心为恶。只是应进一步挖掘的是,恶是否有更加根源性的来由之处。

二、气禀之美与恶

《孟子·告子上》有云:

公都子曰:“告子曰:‘性无善无不善也。’或曰:‘性可以为善,可以为不善;是故文武兴,则民好善;幽厉兴,则民好暴。’或曰:‘有性善,有性不善;是故以尧为君而有象,以瞽瞍为父而有舜;以纣为兄之子且以为君,而有微子启、王子比干。’今曰‘性善’,然则彼皆非与?”孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也。恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。”

孟子言:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也。”孟子于此不仅指出善之所以为善,亦对恶之原因做出否定性的说明,则在这一肯一否之中,孟子所表达的不仅是对性善与为善的看法,其对才与恶之看法亦随之揭明。而以往解家讨论点多聚焦对“乃若其情”的理解。例如,朱子以“乃若”为发语辞,以“情”为“性之动”(19)朱熹:《四书章句集注》,中华书局,2012年,第334页,第334页。,但丁为祥教授认为这种解释“预付了两宋理学性情体用结构”(20)丁为祥:《孟子“乃若其情”章试解》,《人文杂志》2013 年第 9 期。,进而肯认戴震“情”指“情实之性”的观点,而从“本然与本真”的层面把握人性。

若将“可以为善”理解为人本无不可为善,纵解“情”为“实”,亦是从道理层面而言,丁教授所谓“超越的本然之性”即为言此,而朱子所言“人之情,本但可以为善而不可以为恶,则性之本善可知矣”并非无此指向。其实,朱、丁之解均是从本然之性的角度来理解“可以为善”的。这是否完全能应对公都子所言“后天作为之善恶”而形成一种对话与有效的回应呢?

“可以”虽是为无不可,人从本性上看只能为善,却并非注定如此者。善之成就与保证,其实是在人人葆有自己决定去做善的事情的能力并且选择去做而有的,在可以为善与可以为恶之间,人去做善的事情方见出为善之可贵。孟子道性善,言必称尧舜,尧舜成就本善之性至于无时不违的境地,正是作为至善结果、一种完成时而呈现的。至善者无恶,而至恶之人亦有为善的可能性,并非只能做恶事,就说明人是只可能为善的。则孟子所谓性善,除了针对公都子所言“性无善无不善”、“有性善,有性不善”此种较为本源的人性论而发,亦对“性可以为善,可以为不善”此种后天作为之善恶做出回应。性善虽人人固有,即“仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣”,然一旦于现实人物中落实,便进入十分具体的进境之中。人当然不是一个为善的机器,性善并非意味着永远为善,一念之差,“求则得之,舍则失之”,则善与不善在两可之间,于人之作为体现出一个分途。

故孟子亦在后天成就的善情意义上讲善,人所成就的善不仅映现出性之本善,也是更为饱满充实的善。则“可以为善”,并非否认“可以为恶”的可能,所以孟子接下来进一步讨论恶的问题。

“若夫为不善,非才之罪也”,不仅恶无涉于性,才于此亦无责。由“富岁,子弟多赖;凶岁,子弟多暴,非天之降才尔殊也,其所以陷溺其心者然也”(《孟子·告子上》)可见,人之善才无不同。朱子注曰:

才,犹材质,人之能也。人有是性,则有是才,性既善则才亦善。人之为不善,乃物欲陷溺而然,非其才之罪也。(21)朱熹:《四书章句集注》,中华书局,2012年,第334页,第334页。

才为人禀于气所成者。“材质”即材料质干,以形质言,“人之能”则是才能,以资质言,如朱子所言“才,则可为善者也”(22)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第1381页。,指人为善的能力。又,陈北溪言:“才是才质、才能。才质犹言才料质干,是以体言。才能,是会做事底。同这件事,有人会发挥得,有人全发挥不去,便是才不同,是以用言。”(23)陈淳:《北溪字义》,中华书局,1983年,第15页。则人之资质即因人之形质而得,两者一体一用不二。《诗经·鲁颂·駉》云:“思无期,思马斯才。”朱子《诗集传》解曰:“才,材力也”(24)朱熹:《诗集传》,中华书局,2011年,第318页。,《论语·宪问》中“子曰:‘骥不称其力,称其德’”,骥之力即为其才,则才虽是一种形质,能力与资质却是内在于此形之中的。

朱子云“人有是性,则有是才”,则孟子之才是为本善之才,于性无所增损。朱子亦于《或问》中言:“但气之不美者,则其情多流于不善,才亦有时而偏于不善,若其所以为情与才之本然者,则初亦未尝不善也。”(25)朱熹:《朱子全书》第6册,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2010年,第981页。亦表明偏于不善之才无害于才之本然之善。而不仅形质之才如此,《论语·里仁》中夫子言“有能一日用其力于仁矣乎?我未见力不足者”,则人之力本足,资质本亦为善,“力不足者,中道而废。今女画” (《论语·雍也》),称己力不足者是为画地自限者。

然程子对才之解释,却破出一个恶的口子给人看。程子言:“气清则才清,气浊则才恶。”(26)程颢,程颐:《二程集》,中华书局,2004年,第252页,第10页,第10页。人所受之理虽无不同,然因气运之不齐,所禀之气却有清浊厚薄之差,故人有贤愚、昏明之不同,生知安行、学知利行、困知勉行亦为众生品相。正如朱子所言:“人所禀之气,虽皆是天地之正气,但滚来滚去,便有昏明厚薄之异。盖气是有形之物,才是有形之物,便自有美恶也。”(27)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第68页。

然此种美恶究竟是在何种层面上来讲的?程子云:

人生气禀,理有善恶,然不是性中元有此两物相对生也。有自幼而善,有自幼而恶,是气禀有然也。善固性也,然恶亦不可不谓之性也。(28)程颢,程颐:《二程集》,中华书局,2004年,第252页,第10页,第10页。

“理有善恶”之“理”字说的轻,乃是从气运不齐的角度而言,而“恶亦不可不谓之性”并非在反对性善,亦非以恶为根于性之物,“不是性中元有此两物相对生也”,而是通过气禀表现与透显出来的善恶来言性,以浊气而显恶,以清气而显善,这与程子“生之谓性,性即气,气即性,生之谓也”(29)程颢,程颐:《二程集》,中华书局,2004年,第252页,第10页,第10页。的思路是一贯的。性与气结合而生人物,故可将性落实在气禀层面以言说,并不把性推到“性善”或“继之者善”这纯粹至善的道理层面而言 。由此而见,气禀之善恶并非在本然之性上言,但是却在很大程度上限制了人的行为与表现,故可谓“有自幼而善,有自幼而恶,气禀是有然也”,不得不承认才清者易为善、才浊者易为恶。

但气禀之清浊对人的影响并非绝对。气清者智高而知上得力,但“巧言令色”(《论语·学而》)者气非不清,只是禀质不仅驳杂,且为其人所败坏;气浊者或愚而难知善,然有“刚毅木讷”可“近仁”者(《论语·子路》) ,则浊者并非一上来就注定落入不肖之地。故而气禀对人之成就终为有限。

周子亦曰:

曰:“性者,刚柔、善恶,中而已矣。”“不达。”曰:“刚,善:为义,为直,为断,为严毅,为干固;恶:为猛,为隘,为强梁。柔,善:为慈,为顺,为巽;恶:为懦弱,为无断,为邪佞。惟中也者,和也,中节也,天下之达道也,圣人之事也。”(30)周敦颐:《周敦颐集》,中华书局,2009年,第20页。

善恶是为大关节处,刚善与柔善本只是一个善,刚恶与柔恶亦只是一个恶,而之所以分别在刚与柔中讲善恶,不是说善恶竟然还有多种,而是就着人所值之气论人之作为。若程子之善恶侧重言气质之美恶,周子以刚柔进而分善恶却是在讲人做出来底。值阳气多者则性情刚烈,值阴气多者则软弱顺从,然刚柔本身无善恶。《论语·公冶长》中言“枨也欲,焉得刚”,即表明刚本无丝毫不正大之处,天给的刚只是一个刚而已,并不能照管到人如何依此气禀行事。所以,刚者凭着刚去做义的事情、做直的事情,便是为善;去做猛的事情、做隘的事情,便是为恶。柔者亦然。不是因为刚本身是善的便可一直为善,或持守或放失,天理人欲就在几微之间。故而,气禀与人欲不同,才之美恶并非等于人所做之善恶。

不过,此处所言刚善与柔善,毕竟是人借其资质而为。与刚恶相比,刚善当然趋向中,但是值阳气多者受此气牵制,刚的部分仍多,则刚者固滞,善者难中,故而刚善为其所长,刚恶却为其所失,以其气质终偏于刚而柔善难做得。柔善之人同理。《大学章句》言:“但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏”(31)朱熹:《四书章句集注》,中华书局,2012年,第3页。,则人难免为气质偏弊所拘定,这在一定程度上会使得天理不能直遂朗然地充分展现,甚至刚者临事冲动,暴躁易怒,可能导致其更易为恶,其中终是有一种糟糕的“惯性”在的。

尽管气禀之恶与此气禀下的人欲之恶相关联,但恶之根据不在于此。气禀之差总在所难免,倘若以孔门弟子之“才清”也仍不免一个气质偏弊处,如子张与子夏之“过犹不及”,那么才之恶更只是气质之偏处,不过其偏于中尤甚。如一人性格暴躁,非贤者所有之脾性,然并非注定固执暴躁及人之恶行而为恶人,而待其自知其过而矫枉之,莫要每每以“气动志”,恃其气质偏激处而为恶。所以,反而是刚者缺乏一种管束自我的意识,以至于屡屡为恶,把刚做坏了。圣人并非无刚柔,只是刚而中、柔而中,则刚柔无不善,只有一个中而已,常人却偏于一隅无法得中。

清代大儒罗罗山有云:

虽然人之所以禀乎气者不同,人所得是理者,未尝或异。有人于此,其性急躁,一日自知其失,痛自损抑,其人则为平和之人也;其性柔缓,一日自知其非,勉自振作,其人则为刚健之人也。自古至今,其得气之极清而为圣人者少,其得气之极浊而为下愚者亦少,其余奋其力皆可以为圣贤,纵其欲皆可以为庸昏。(32)罗泽南:《罗泽南集》,岳麓书社,2010年,第49页。

人之气禀虽异,然人毕竟得气之正且通者,是为仁义礼智粹然于心,“人所得是理者,未尝或异”,故气禀的善恶不同,非如人与物是无可逾越之鸿沟,人得“气之极清”或得“气之极浊”者极少,凡一日自知其非而加澄治之功,无不收变化气质之效而可明善复初;一日懈怠自堕进而随习流徙,亦可能落入“纵其欲皆可以为庸昏”之地。

由此可见,气质之美恶非执定者。其实,变化气质亦不是针对气质本身强力进行某种增损或扭转,以期达到一量化的衡准,而是从道理着手,就着原有之气质向着中不断接近,柔者将柔做到恰好,刚者将刚做到恰好,恰好处便是善、中之处。则柔者刚者均以善、以中为标准,当柔之时便柔,当刚之时便刚,刚柔本身无所谓不善,是可无不当的,然于气质拘定之处便呈现为一种凝滞的偏弊,故而变化气质是必要的,以资质之功而摆脱形质之偏,则形质终将无所谓善恶者。

三、人欲之是与非

由上文所论可见,恶或为人心之流弊,亦可说受气禀牵制而出。然人心并不等于人欲,气质之恶是可变可化的,并不必然导出恶,故而人心与气禀均非恶之根源。那么,恶到底为何物?它又是如何生出的呢?

在正式面对人欲之前,应对“欲”和“人欲”加以分辨。人欲虽可被理解为人之欲,故未便是不好(33)朱子认为程子以人心为人欲之说恐有病,但当弟子来问:“程子曰:‘人心,人欲也。’恐未便是人欲”时,朱子亦曾曰:“人欲也未便是不好。”(见黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2010页)则不可否认有将人欲作一种中性概念来理解的可能性,但朱子大多时候是直接认人欲为恶的。,然在朱子天理、人欲对立的概念下,人欲为恶确为明了之常解,人欲是人出于己私做坏了的欲,但欲却不一定是坏的。《礼记·乐记》言:“感于物而动,性之欲也。”(34)郑玄,孔颖达,等:《礼记正义》,中华书局,1980年,第1527页,第1527页,第1529页。郑玄注云:“言性不见物则无欲。”(35)郑玄,孔颖达,等:《礼记正义》,中华书局,1980年,第1527页,第1527页,第1529页。孔颖达正义曰:“其心本虽静,感于外物而心遂动,是性之所贪欲也。自然谓之性,贪欲谓之情,是性情别矣。”(36)郑玄,孔颖达,等:《礼记正义》,中华书局,1980年,第1527页,第1527页,第1529页。则欲为心在已发阶段与外物交接的过程当中必然会生发的,按照孔颖达的说法,其实正是情而已。此处以“贪欲”为情,而“贪欲”是一中性词汇。《说文解字》即解“贪”云:“欲物也”(37)段玉裁:《说文解字注》,中华书局,2013年,第284页,第415页,第415页。,则贪为对物而有之欲,而解“欲”云:“贪欲也。从欠谷声。”(38)段玉裁:《说文解字注》,中华书局,2013年,第284页,第415页,第415页。可见贪、欲互训之意。段玉裁于《说文解字注》中进一步解释了“欲”的两个面向:“欲而当于理。则为天理。欲而不当于理。则为人欲。欲求适可斯已矣。非欲之外有理也。”(39)段玉裁:《说文解字注》,中华书局,2013年,第284页,第415页,第415页。则欲之当与不当是区分天理、人欲者。前文所论人心初发无违于道,没有人能不食不饮、吸风饮露而活,口鼻耳目所欲之声色嗅味,作为自然欲望是有其正当处的,凡是可发而中节,“欲求适可”者,均可成就欲之“当于理”处。但这绝非告子所谓“生之谓性”,人生而有之即全是自然本性,而只是在较低限度上承认自然欲望的正当,这并不意味着这里就永远说不上一个善恶,人可任己欲不断流荡为恶却归罪于性。前文所言人心之“不是底”与气禀之恶并非不能说,但并非坐实了在人欲的层面来讲,但欲之不当处,即为段玉裁提到的“《论语》申枨之欲,克伐怨欲之欲”之为负面之欲,在此处人欲和欲即为一物。

然欲的两个面向非截然一正一邪,欲之“是”为本然状态,欲之“非”为后天造作,前者随时可能滑脱到后者。朱子言:“饮食,天理也;要求美味,人欲也。”(40)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第224页。饮食,天理在其中,“食不厌精,脍不厌细”(《论语·乡党》)即为天理,然而若无视现实情况,非要一味贪求美味,则是人欲。孟子所言“养心莫善于寡欲”(《孟子·尽心下》),“寡欲”之“欲”非人欲,不直接反天机,却为迎向天机之阻碍间隔,正如人心并不是坏的,但亦不可说人心在道理上就是十足完备的,故而应加“寡”之戒备意。嗜欲中有饥食渴饮之意,寡之又寡以至于欲不迁人,天理明澈而得以透显出来。周子言:“予谓养心不止于寡焉而存耳,盖寡焉以至于无”(41)周敦颐:《周敦颐集》,中华书局,2009年,第52页,第16页,第16页。,这并非彻底否定欲,而是在保留欲之自然而当然的意义上,去净欲之越界而流入恶的可能。

可见,正如人心惟危,欲本身是为需加审慎者。《通书》言“诚无为,几善恶”(42)周敦颐:《周敦颐集》,中华书局,2009年,第52页,第16页,第16页。,朱子解曰:“几者,动之微,善恶所由分也。盖动于人心之微,则天理固当发见,而人欲亦已萌乎期间矣。此阴阳之象也。”(43)周敦颐:《周敦颐集》,中华书局,2009年,第52页,第16页,第16页。则心如机括发得一念,却莫知其向,善恶于此几微之端得分。以气强理弱观之,如朱子所言:“气虽是理之所生,然既生出,则理管他不得,只是气强理弱”,则因气之变动不居,理并非能随时照管,动之几处的一念之发,隐含着从善念恶念到善行恶行的不同路径。恶与善的行为都是由气造成的,人之良知于气上亦更易察识,以恻隐之心观性善即为此例,然而恶之为恶,此气之所以产生,却有大不同可分辨,天生秉彝造化之气与私欲造作之气是不同的,故恶之出究竟是为何种滑脱,其中机制可再详论。

《朱子文集》中《答赵致道》一文,记致道《诚几善恶图》如下:

此明周子之意:

诚

善(几) 恶(几)(44)依丁纪先生点校的《朱子书节要》(岳麓书社,2017年),图本为经朱子改定者,且第一图盖应去“善几”、“恶几”之“几”字以免“几下生几”之赘。丁先生于《朱子书节要》第509页脚注有详论。

此证胡氏之说:

诚

朱子亦摘录致道之《诚几图说》并加以肯认:

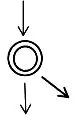

善、恶虽相对,当分宾主;天理、人欲虽分派,必省宗孽。自诚之动而之善,则如木之自本而干、自干而末上下相达者;则道心之发见、天理之流行,此心之本主而诚之正宗也。其或旁荣侧秀,若寄生疣赘者,此虽亦诚之动,则人心之发见而私欲之流行,所谓恶也,非心之固有、盖客寓也,非诚之正宗、盖庶孽也。

凡其直出者为天理、旁出者为人欲,直出者为善、旁出者为恶,直出者固有、旁出者横生;直出者有本,旁出者无源;直出者顺,旁出者逆;直出者正,旁出者邪。而吾于直出者利导之,旁出者遏绝之,功力既至,则此心之发,自然出于一途,而保有天命矣。(45)以上图与文字材料见朱熹:《朱子全书》第23册,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2010年,第2863-2864页。

善恶虽相对而言,但“自诚之动而之善,则如木之自本而干、自干而末上下相达者”,则善之出是直遂而通达,此为“心之本主而诚之正宗也”,为有本而直出;恶虽亦为心念之发,却不是从本性下来,而是后天旁逸斜出的,故谓“此虽亦诚之动,则人心之发见而私欲之流行,所谓恶也”。恻隐是善,反恻隐便是恶,恶是与至善相颠倒者。恶的导出虽因为气,然恶非性中所有,亦非人初禀受气时所决定的,恶是一种后天的邪气,为杂出、庶出,人欲流荡而有的横出之气。程子有言:“凡言善恶,皆先善而后恶。”(46)程颢,程颐:《二程集》,中华书局,2004年,第292页。朱子亦言:“圣贤说得‘恶’字煞迟。”(47)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2252页。可见,善恶虽相形而分,恶却为后生之无根之物,并非在本源处与善对出者,在善面前只是相形见绌、自惭形秽而已。如陈北溪言,情本中节且为善,“其不中节是感物欲而动,不从本性发来,便有个不善”(48)陈淳:《北溪字义》,中华书局,1983年,第15页。,“不从本性发来”即不循理发用,感物而动向背理方向流去,恶便由此而出。致道以恶为旁出者并以“无源”、“逆”、“邪”加以说明,即可证此。由此可见,善恶非同源,其相对绝非胡五峰所谓“天理人欲同体而异用,同行而异情”(49)胡宏:《胡宏集》,中华书局,1987年,第329页。,可将两者同层、等量齐观而并行不悖;这种相对亦非老子以善恶相形而成者,如《老子》章二所言 “天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故,有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。”认为善恶相依存、相突显而成就对方,只是人在自己的精神世界里面做出的一种价值判断,自然本是无美丑善恶的。但善之存在并非相形而有,非因人之所知与所好而定,亦非因人之所毁或所弃而泯灭,它是超出任何主观的价值判断,凭借自身而成立的,其实善是有其绝对性的。

四、由善以观恶

朱子曾详言善之有对与无对:

“性善”之“善”,不与“恶”对,此本龟山所闻于浮屠常揔者。宛转说来,似亦无病;然谓性之为善未有恶之可对则可,谓终无对则不可。盖性一而已,既曰无有不善,则此性之中无复有恶与善为对,亦不待言而可知矣。若乃善之所以得名,是乃对恶而言,其曰性善,是乃所以别天理于人欲也。天理、人欲虽非同时并有之物,然自其先后、公私、邪正之反而言之,亦不得不为对也。今必谓别有无对之善,此又熹之所疑者也。(50)朱熹:《朱子全书》第22册,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2010年,第1902页,第1898页。

绝对之善来自天道,继之者善即是继继不已,一阴一阳不断交替往复。此生生不息之天道是为纯粹至善者,人之性善亦在此纯粹意义上说。说性,善就在其中,性包得了善,善只是发明性的本来面目而已。朱子所言“性之为善未有恶之可对”、“既曰无有不善,则此性之中无复有恶与善为对”便是如此,因善恶“非同时并有之物”,不在同一层面言。“然自其先后、公私、邪正之反而言之,亦不得不为对也”,恶之得名因其为善之反面,善恶因正邪公私之严明分判而不失为一种对待,则善之相对意义亦被揭明,所以谓善“终无对则不可”。然相对与绝对之善不是两个,两者可以统一起来,至善即在一切善中,所以为善则是一,故朱子反对“别有无对之善”的说法。

一方面,从绝对之善的角度看,人自己心里起了混沌,宁愿背理而驰去追逐欲望,于是心被邪念蒙蔽而昏昧,无有清明的余地留给道理的醒觉,但恶虽使道理被蒙蔽,却无伤于本体之善。道心从未失落,恶为后天所出,人心本无恶。人欲终究是变动不居者,偶然而出亦可随时而改。《论语·子张》中云:“纣之不善,不如是之甚也。”则永远不会将恶坐实了来说,即便至恶之人亦有随时迁善改过的可能,恶人不是不能为善,而是不肯为善。《论语·公冶长》中云,“伯夷叔齐不念旧恶,怨是用希”,即使是圣之至清者,似乎对恶较一般人更为敏感,但当批评他人之恶时,并非针对此人进行攻击,而只是针对此人之恶而已,故而“怨是用希”。《朱子语类》中有言:

又问:“人之习为不善,其溺已深者,终不可复反矣。”曰:“势极重者不可反,亦在乎识之浅深与其用力之多寡耳。”大雅。(51)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第57页,第1417页。

即便“其溺已深者,终不可复反矣”,亦并非一蹶不振而仍可自拯救。则在绝对之善之下,恶终究是可改可变者。

另一方面,从善恶相对的角度看,恶虽无根,为随欲而感之无主之物,却使得人之善情中途易辙而为物所迁。朱子曾言:“天理固无对,然既有人欲,即天理便不得不与人欲为消长;善亦本无对,然既有恶,即善便不得不与恶为盛衰。”(52)朱熹:《朱子全书》第22册,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2010年,第1902页,第1898页。则恶与善处于一种相为盛衰的状态,私欲长一分,天理便消一分,所以“存天理,灭人欲”者正为此。并且以实理、实情观之,朱子曾言:

以理言,则正之胜邪,天理之胜人欲,甚易;而邪之胜正,人欲之胜天理,甚难。以事言,则正之胜邪,天理之胜人欲,甚难;而邪之胜正,人欲之胜天理,却甚易。正如人身正气稍不足,邪便得以干之。(53)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第57页,第1417页。

则天理虽正却需人不断加工以葆有,“人身正气稍不足,邪便得以干之”,乘隙而入之邪气极易流荡,故需加以克治。致道所谓“而吾于直出者利导之,旁出者遏绝之,功力既至,则此心之发,自然出于一途,而保有天命矣”,亦正明功夫之不可缺。

由此而观,恶与人心、气禀、欲望均有关联。人心是发动,气禀是遮蔽,欲望是牵引。

动之几处的一念之发,打开了从善念恶念到善行恶行的不同路径。人心一旦失去照管,把原本形理一体的关系稍微拉开点距离,便已起放纵之端。初与道心即合即离,进而悠悠地为邪僻牵引,以致最后脱却道理完全为人欲所操控,其心彻底败坏而失却主宰。而在这一过程中,气禀又会在一定程度上遮蔽天理,进一步影响和限制人的行为,但这不是就承认恶的根据是气禀,没有注定为善的好的气禀,也没有注定为恶的坏的气禀,气禀之清浊对人的影响并非绝对与必然,终究不是人做出来的善恶。

其实,凡恶无不出于人对欲望的追逐,人心与气禀都不是恶的决定因素更非根源。人之欲望本身虽不等于恶,却为极大的隐患,若人受其牵引,不断追逐外物而心失常度,那么在这种情况下,人出于己私做坏了的欲可称人欲,它在与天理相对的意义上即等同恶。而人心之惟危,气禀之易蔽,两者在恶的产生过程中,扮演的角色似投入烈火的干柴,其可能的消极面向被全部调动出来以至一发而不可收,人欲胜而天理灭,此时人心为无主之人心,失去据守而最终沦丧,气禀亦愈加固执而不可化,让人误以为恶之根源。而察人欲之所出,恶终究是一种后天的邪气,为杂出、庶出,人欲流荡而有的横出之气,恶是有诱因却无根据的物事。

恶虽使得道理被蒙蔽,却无伤于本体之善。只是恶与善处于一种相为盛衰的状态,私欲长一分,天理便消一分,邪气极易流荡,故需加克治之功。以人心言,学者应积极保全此心使其日履安地,不使人心有朝人欲放纵的机会;以气禀言,变化气质可以资质之功而摆脱形质之偏,则形质终将无所谓善恶者;以欲望言,寡欲是为治恶之良药,寡之又寡,去净欲之越界而流入恶的可能。