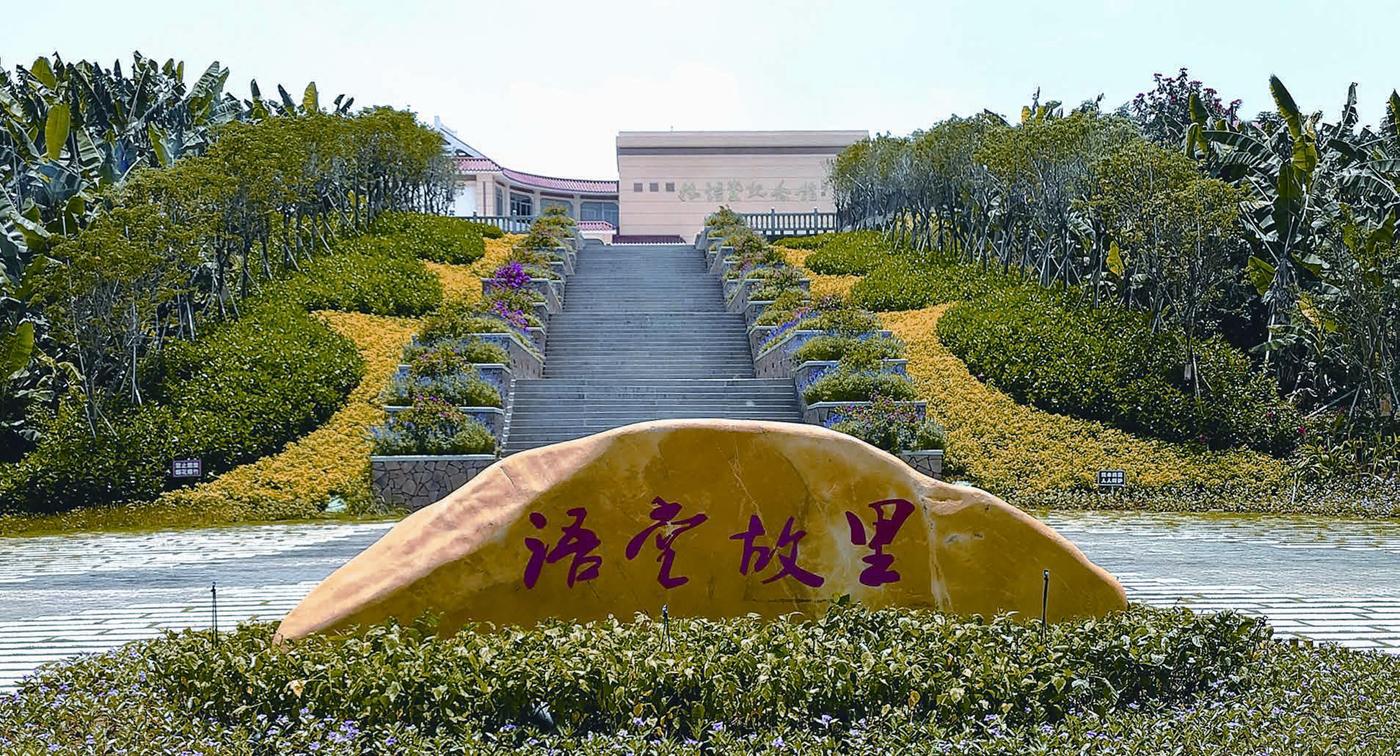

林语堂的漳州情结

林晓文

76岁高龄的林语堂曾在《我的家乡》一文中写道,“我是漳州府平和县人,是一个十足的乡下人”,简简单单一句话,却透着浓浓的漳州情结。他甚至曾经发出“我的家乡,是天底下最美的地方”的感叹。仅在后人选辑的《林语堂自传》一书中,提到有关家乡漳州的字眼就不少于20多处。

林语堂有关漳州的记忆,可以追溯到孩提时。在自传中,他提到小时候的玩伴与“初恋情人”橄榄,“她知道在漳州我家什么都有,最好的水果、鱼、瓜,美丽迷人的山。”那是对花果之乡漳州的无限眷念。林语堂祖籍在漳州城近郊的天宝五里沙,“我祖父在咸丰十年太平天国之乱时,漳州大屠杀中,被太平军夫拉走,去扛东西,后来始终音信杳然。”祖父下落不明时,父亲林至诚年甫9岁,过早经历了人间的酸辣苦楚。“他也曾贩卖竹笋到漳州,两地距离约十至十五里地。”因为这,还在肩上留下了扁担磨出的肉瘤,始终没有完全消失,这是父亲一生引以为傲的劳动经历,而时常在子女面前提起。1880年林至诚到坂仔传教、定居后,仍时常往来漳州,哪怕为了取回一幅大儒朱熹的对联,“父亲走了一趟漳州才取回这些墨宝的拓印本,因为朱熹曾做过漳州的知府”。在漳州,林至诚有一位既是好友又是过去的学生,曾经为了送二哥去上海读书而找他借一百银圆。“这位学生现在已成富翁,父亲每次过漳州,都住在他这个学生的家里。”父辈的这些生活经历,无不与漳州有关,使得漳州在幼年的林语堂心中烙下了深深的印记。

找不到童年林语堂曾经到过漳州的有关记载。其自身亲近漳州的记忆,应该是在10岁那年与三哥一道前往厦门鼓浪屿求学,“记得,有一夜,我在西溪船上,方由坂仔(宝鼎)至漳州。两岸看不绝山景、禾田,与乎村落农家。”令他难忘的,还是乘船在西溪航行所见的一路美景,“因为住在南方,乡村到漳州的西溪河谷这一段路真是美不可言,不像北方光秃的黄土冈。”多年后,他仍清晰记得童年时到鼓浪屿去的情形,“河水遂展宽,我们乃改乘正式家房船直到县中大城漳州。到漳州视野突然开阔,船蜿蜒前行,两岸群山或高或低,当时光景,至今犹在目前”。可见童年的记忆深入骨髓,作为当时“县中大城”的漳州,在童年林语堂的心中已经有了举足轻重的地位。

林语堂在坂仔出生并度过无忧的童年时光,10岁以后外出求学、工作,在国内外辗转奔波数十年,期间未曾有过在漳州长久居住的记录,但偶尔住上数天,还是有可能的。1919年林至诚由坂仔教会谢任归游,回到漳州居住。时逢25岁的林语堂向清华大学申请到半官费奖学金拟赴美留学,随即与订婚4年的廖翠凤在厦门完婚。按漳州人的习俗,这时候林语堂没有理由不带夫人回漳州进入父母的家门。1922年林至诚在漳州去世,恰逢林语堂在德国莱比锡大学攻读博士未能回乡奔丧。此后,大哥林孟温(和安)举家迁回漳州,在东门街(今新华东路)路口开设“保元大药房”悬壶济世,兼侍奉母亲。1923年林语堂自德国学成归国后,先后在北京大学、厦门大学任教多年,这段时间回漳州探望母亲和大哥,也便有了种种可能。而在他的自传里,也对漳州之行着墨颇多。

林语堂说到他的旅行,开篇就是“我是去漳州的,那是我所想念的故乡。”厦门到漳州约35英里,虽然去漳州仍然是坐的汽艇,但那时候已经能通汽车了,沿新筑的公路坐汽车一个半小时即可抵达(注:漳州江东桥东端至嵩屿的公路于民国19年建成通车)。这是他离开大学后国内交通的一大改进,是令人欣喜的事。又说“我多年没有回家,那个十二月的早晨重见故里田园,不觉喜出望外。”可见林语堂对于重返故土,是多么的难抑欣喜之情。尤其令他兴奋的是,“生为龙溪人,听到真正的故乡的音调,难免觉得特别的温情。我们一谈谈到漳州的东门,又谈到江东大石桥,又谈到漳州的碱水桃、鲜牛奶,不觉一片儿时的欢欣喜乐,一齐涌上心头。谁无故乡情,怎么可以不买点东西空手走出去?于是我们和和气气做一段小交易,拿了一大捆东西回家。”

说到漳州的交通,林语堂又跟人谈起旧厦漳铁路的好处来,旧厦漳铁路于1909年建成,是福建最早的铁路,当然是一件很长脸的事情,可惜因客流稀少亏损,不得不于1930年停止营业,后在抗日战争时期被毁。林语堂称“那条铁路很荣幸的曾被列入《大英百科全书》之中,可惜被福州的耗子与耗子的郎舅们吃了个精光。”这福州的耗子,当然是对当时的腐败官员意有所指。这时候的回漳州,应该是在1930年厦漳铁路停运以后的事了。

令暮年林语堂引以为憾的另一件事,是他童年所受的是基督教教育,而且教会是加尔文派的,所以“我不准去听那些漳州盲人游吟歌手用吉他伴奏所唱的古代美丽的故事。”若非如此,说不定林语堂又可以这些美丽故事为蓝本,创作出更多具有漳州地方特色的文学作品了。

虽然对家乡有着刻骨铭心的爱恋,现实却是多么的残酷与无奈,令去国怀乡数十载的林语堂始终无法再踏上漳州这片故土一步。据了解,上世纪六十年代林语堂曾经给住在漳州市区大同路的侄女林惠恬写过一封信,透露出回乡定居的愿望,但因为种种原因导致林惠恬不敢收信,更不曾与其联络。回乡无望的林语堂退而求其次,于1966年自美国返回台湾定居,不外乎台湾人也说着与家乡漳州一样的本地话,生活习俗大抵没什么两样。在他写的《来台后二十四快事》里,就多次提到了这种快乐,“初回祖国,赁居山上,听见隔壁妇人以不干不净的闽南语骂小孩,北方人不懂,我却懂。不亦快哉!”“到电影院坐下,听见隔壁女郎说起乡音,如回故乡。不亦快哉!”

不能回家乡,林语堂对漳州却一刻也未曾忘记。在《我的家乡》里,他还能清晰地回忆起漳州的风物特产来:荔枝、龙眼——今天仍是漳州最有名的水果;兰花——数漳州南靖出产的最为名贵;白土粉——大抵是制作克拉克瓷的主要原料;民國初年卖到七块大头一两的朱砂印泥——除了八宝印泥又有什么这般贵重呢。当然令林语堂印象最深的,是“漳州的‘虎渡桥,青石砌成的大桥墩子上,架着整块的两三尺见方、两丈多长的大石梁……这么厚重的石头,当初是如何安放上桥墩去的,我至今仍然不解。”不要说林语堂不解,如今人们依然不解。远离家乡数十载,76岁高龄的林语堂回忆起漳州的风物仍如数家珍,除了对家乡的深深爱恋与无法剥离的牵绊之情,又有什么能令他这样呢?

带着对家乡漳州魂牵梦萦的依恋与不舍,林语堂于1976年3月26日在香港玛丽医院溘然而逝。逝后移灵台北,葬于故居后园,其地“宅中有园,园中有屋,屋中有院,院中有树,树上见天,天中有月”,景致亦如家乡漳州,是为先生安魂之所矣。