国内城市社区研究的核心争论与学术热点

张兰

〔摘要〕 国家治理和社会治理的发展需求推动了社区研究的蓬勃发展。整体而言,中国城市社区研究主要围绕社区的本体定位、共同体迷思、模式与结构、国家与社会关系、国别比较、社区逻辑和社区方法等核心争论展开。文章选取了2015—2020年“政治学人”微信公众号中以“城市社区研究”为主题的54篇转载文章,就研究主题、研究方法和研究目的进行文本和学理化分析。研究发现,国内城市社区研究一定程度上存在同质化、重复性的问题,在研究方法的使用和理论增量上有待进一步规范和深化。面向未来,混合研究和解释性研究有助于探寻社区研究中的因果机制,而比较社区研究、社会发展与社区能力或许为城市社区研究的理论创新提供了可能。

〔关键词〕 城市社区研究; 核心争论; 学术传播; 理论创新

一、 城市社区研究的历时态变化

作为国家治理和社会治理的基本单元,社区构成了城市基层政治研究的重要基础。城市社区研究的发展离不开现实政策的影响和对现实问题的思考。无论是滕尼斯的“共同体”,还是费孝通的“乡土性”,都指向了基层治理的核心要义。从历史和基层的双重视角来看,中国社会的总体变迁经历了从“乡土中国”到“单位中国”,再到“社区中国”的转变[1],其中的关键节点便是“单位制的产生”和“单位制的衰落”。社会主义集体化的进程打破了乡土社会,基层社会也逐渐被“个人-单位-国家”的调控体系支配[2](505-520)。改革开放之后,单位的“支配性”地位逐步被消解。单位社会的衰落,意味着原来覆盖多数人、活跃在基层社会的“连接机制”和“利益平衡机制”被瓦解,在个体与公共体制之间能够运用单位的连接、应责、协调、代表、庇护功能受益的人群在迅速下降[3]。因此,单位制消解后,社区成为联结家庭与国家的重要机制,基层治理体系的重塑和社区治理便应然而生。

城市社区治理研究在很大程度上受到社会实践的影响,其研究议题的变化也反映出国家建设与社会发展的基本理念。单位制消解后,我国的社区建设进入蓬勃发展的阶段。民政部于1986年提出“社区服务”、1991年提出“社区建设”后,社区研究开始进入第一个快速增长阶段。这个阶段对 “单位制”的研究可谓到达了巅峰,以“单位”为核心研究对象的高质量研究层出不穷,如路风、王沪宁、李猛、李汉林、李路路、刘建军等学者都贡献了很多精彩的著述。此外,这一阶段还聚焦于对“社区”的理解和界定,相关理论的引进和介绍,以及在中国如何更好地推动社区服务和社区建设等。2000年,中央政府在全国城市推进社区建设,创新社区管理体制、构建新型社区组织体系,将社区建设纳入国民经济与社会发展中,并大力推动和谐社区建设。这个阶段的研究主要聚焦于城市社区的治理模式、居民自治与社区参与、国外社区管理模式的比较与借鉴,如费孝通、徐勇、魏娜、杨敏等学者的研究。党的十八大以来,社区治理的研究进入了新阶段,社区治理成为国家治理体系和治理能力建设的重要部分。十八大召开后,社区治理第一次被写入党的纲领性文献,中央强调要推动城乡社区协商和群众自治,并逐步提出要完善城乡社区治理体制。2013年,十八届三中全会提出以“社会治理”取代“社会管理”。2017年,中共中央、国务院出台《关于加强和完善城乡社区治理的意见》,强调要推动城乡治理体系和治理能力现代化。十九大以来,中央推动社会治理重心向基层下移,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。2019年,党的十九届四中全会提出完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,推进国家治理体系和治理能力现代化。2020年,党的十九届五中全会则强调基层治理水平的提升,尤其是防范化解重大风险机制和突发公共事件的应急能力。这一阶段的研究将社区置于国家治理体系结构中,更注重社区治理效能,突出复合治理、治理创新、三社联动和治理转型[4]。同时,这一阶段的研究也更聚焦于社区中的某方面议题,如社区党建、社会组织、社区结构、社会联动及智慧社区等。在研究方法上超越了主流的描述性研究,更多地采用案例或量化研究的实证方法,开始进行因果解释和比较研究。

二、 城市社区研究的核心争论

整体而言,既有的社区研究在议题上大多集中于城市社区基本概念、社会治理体制与社区建设、基层群众自治与社区参与、国家与社会关系、中西方社区治理模式及国内不同区域治理模式的比较等,这些研究推动了中国城市社区治理逐步成熟和不断发展。同时,国家治理和社会治理的发展需求进一步推动了社区研究,呈现井喷之势。在纷繁复杂的社区研究中,本文试图在社区研究的发展脉络下,进一步厘清社区研究与治理实践中的核心争论,以期为社区研究的未来发展提供借鉴。

第一,社区研究的本位之争,即社区究竟是什么,如何界定和理解社区研究。如果把社区研究的本位之争进行系统地归纳,那么中国城市社区研究面临的首要问题便是“区划”与“共同体”的争论。费孝通先生基于对农村的观察,将“Community”翻译成“社区”,因此中国的社区治理在实践中面临的首要现实性问题便是社区的区划面积和管辖范围。不同地区的街道对社区的大小和面积界定不同,由此产生了治理体系、治理结构、治理单元、治理规则的不同。而“Community”的本意是“共同体”,社区建设也是试图联结形成有机团结的群体。因此,“共同体”与“区划”的本体论之争就成为社区理论研究和社区实践研究中的根本性分歧。实际上,社区不只是物理区域,更是生活、文化和关系空间。其次,“社区建构”和“社区解构”是切入社区研究和治理社区时面临的张力。“社区解构”注重解剖既有社区治理实践中的问题与矛盾,试图通过问题的解决推动社区建设;而“社区建构”则更注重社区营造,推动社区治理实践中的治理效能。最后,以社区为研究对象和以社区为研究场域构成了社区研究的另一分化。肖林[5]认为,社区研究存在本体论和方法论两个层面的争论,本体论的“‘社区研究”将社区作为一个有机联结的共同体去研究,是探索“共同体”意义上的社区在现代城市社会是否可能,即社区如何从“自在”走向“自为”;而方法论意义上的“社区研究”则是以社区为研究场域“透視”社会及重要的理论问题。这两种研究的立场并非是完全对立的,但整体上作为方法论的“社区研究”逐渐占据主流,尤其是以社区生活的研究,对国家与社会、社会资本、社会阶级、社会运动、民主化、集体行动、治理理论等重要理论进行探索。

第二,社区研究的共同体迷思,即共同体的“可行”与“可为”的问题。例如,如何理解理论建构与社会实践中的共同体张力?共同体的相似性建构为何形成相异的社区治理成效?在社区治理的实践中,社区参与度高是否更容易推动社区治理?如果从社区共同体的构建来看,聚焦于社区社会资本的形成与积累,与基层民主与公民社会的培育。而从集体行动和社区维权运动等事件来看,则是社区共同体的断裂与多头竞争,即便面临更多的社区参与,并不一定能推动社区的良性治理。但也有学者指出,滕尼斯之所以界定社区与社会的区别,是因为看到了社区共同体遭遇了工业化的冲击,社区共同体处于危机,但工业化进程中的共同体样态几乎是不可能的,因为很多功能分散在社区之外完成,因此要“去魅”“去滕尼斯迷思”[6]。也就是说,社区的“可行”与“可为”存在背离,因此如何理解和界定社区共同体,仍然需要进一步厘清。

第三,社区研究中的模式之争,本质上是社区行政化与社会化的争论,涉及如何理解社区中的政权建设与基层治理体制。这是社区研究学派和社区治理实践流派入场方式和旨向不同而形成的差异,也是社区治理中无法避开的问题。魏娜[7]认为,社会经济体制和社会结构调整使得中国城市社区治理模式可以划分为三种:以政府主导的行政型社区、政府推动与社区自治结合的合作型社区,及社区主导与政府支持的自治型社区。关于社区治理的模式争论后续也有很多研究,但更多的是实践层面上社区治理模式的应然问题探讨,如“上海模式”“沈阳模式”“武汉模式”“盐田模式”等。关于社区治理模式的探索可将其归纳到二分法或三分法的框架中。之所以形成理论与实践中的社区模式争论,与社区治理面临的双重困境是分不开的。郑杭生和黄家亮[8]指出,单位制的消解使得居委会面临行政化困境与边缘化危机,加之社区认同与社区参与不足,构成了社区模式和体制改革面临的重要挑战。在后续的研究中,学者们从社区治理的不同主体和社区结构内部的运作差异切入研究,实现了对社区治理模式研究的突破。例如,陈鹏[9]将物业管理模式划分为委托模式和自管模式,将业主决策架构划分为直接民主和间接民主,认为商品房小区从“市场专制型-他治政体”向“业主主导型-自治政体”转变会经历一个异常艰难的过程。但整体上,社区内部结构的异质性研究仍聚焦于个案或多案例比较,与社区形成的初始条件与路径依赖密切相关,尚未形成对社区内部结构与体系的规律性解释。

第四,国家与社会的关系之争,即国家与社会的关系如何,何者占据主导地位的问题。“国家-社会”关系是政治学研究的经典争论,也是城市社区研究的核心议题,更是社区研究的重要范式。对于国家与社会理论分析的框架而言,按照二者关系和逻辑,大体分为三种:“国家高于社会”“社会高于国家”、国家社会平衡”,分别对应“国家中心主义”“无政府主义”“法团主义(多元主义)”。按照二者的强弱性可以划分为四种组合:“强国家-强社会”“弱国家-强社会”“强国家-弱社会”“弱国家-弱社会”四种形式。刘春荣[10]发现国家介入的差异性会影响社区居民的社会交往方式和范围,从而影响社会资本的建构。桂勇[11]进一步指出国家与邻里社会处于松散的“粘连”状态。不只是国内的学者,威廉·马洛尼(William Maloney)[12]等人认为英国政府在保持市民社会活力上产生了重要作用,盖伊·巴顿(Guy Baeten)[13]指出正是政府与社会的多元力量结合给英国的社区更新带来了新的变化。斯考切波(Theda Skocpol)[14](12)也认为,美国公民社会的发育不是以地方为主导的,从来没有脱离国家和政府而蓬勃发展。但也有学者[15]指出,“国家-社会”的研究已经陷入边际效应递减、学术累进渐缓的境况。因此,在社区研究中,应超越简单的“国家-社会”二分法或者三分法,国家、市域、社会也是现代国家的核心治理尺度[16]。此外,社区治理内部的权力结构变迁,基层社会治理体制与城市治理、国家治理的影响与互动,也是理解国家与社会关系的重要面向。

第五,社区研究中的国别争论,涉及的核心问题是不同国别之间的社区治理是否可比、何以比较、如何比较的问题。单位制消解后,中国社区建设的进程不乏对国外城市社区发展经验的借鉴。早期的社区国别研究侧重对国外城市社区的素描,如程玉申和周敏[17]从社会变迁对城市社区的影响、城市社区运行机制与过程、城市社区类型三方面勾勒了国外城市社区运行的规律。随后,侯玉兰[18](序,2)领衔的团队对美国、英国、法国、日本、墨西哥、巴西等发达国家和发展中国家的城市社区发展进行了比较。李保明[19]进一步将国外城市社区管理模式归纳为以德国、瑞典、新加坡为代表的政府主导型管理模式,以美国、加拿大为代表的自治型管理模式,以日本、以色列、澳大利亚、新西兰等国家为代表的混合型管理模式。在此基础上,学者们对单个国家的社区发展进行深入研究,或对多个国家的社区发展进行比较。但中国城市社区的实践经验证明,对国外社区的发展经验不可盲目学习,而是应该结合社区发展的实际情况,因地制宜地选择性借鑒。因此,社区研究中对国外社区的经验借鉴暂时进入了低谷期,转而回到社区研究的理论思考。吴晓林[20]等人认为,在第三条道路的理论指引下,借由新自由主义和社区主义的调和,社区被重新发现,成为西方国家治理理论与实践转轨的重要节点,“社区内部互动论”遭遇挑战,国家“元治理”也被拉回到社区治理中重新审视。

第六,社区研究中的逻辑争论,即以政治逻辑为主导的党建引领思路和以经济逻辑为主导的业主自治思路。政党与社会关系是中国社区治理的基本议题。在中国的社区发展实践中,党建引领为社区共同体的建设提供了组织能量,为基层自治和居民自治提供了支撑,尤其是社区治理中的棘手难题。中国的社区治理研究也无法脱离基层党建。业主委员会则是市场经济下催生的产物,不同社区中的业主自治情况千差万别,或是以业主维权的形式陷入社区纠纷,形成准派系斗争和寡头政治,或是充分实现基层自治推动社区更新和提供高水平的社区服务。那么,社区治理究竟是应该遵循党建引领的政治逻辑,还是以业主自治为核心的经济逻辑,也成为了实践中面临的一大难题。但二者并非完全对立。上海市虹口区于2018年首创的执行秘书运作模式,即从居委会中选派一名社工担任业委会的执行秘书,为改善业主自治提供了契机。这或许为我们提供了新的思路。

第七,社区研究中的方式争论,即社区治理应坚持法治还是德治的思路。西方国家秉承个人本位的思路,强调权利观念和法治社会,中国则从家庭本位出发,强调义务观念和礼治社会。然而,法律和政策无法覆盖到社区治理中的每一件事,绝对的法治化在基层治理中容易导致传统社区的终结和社区秩序的崩溃。但同时,法治是治国理政的基本方式,没有法治的基层治理无法形成稳定且有效的制度传递。此外中国的国家建设与历史发展中蕴含了情感的色彩,如群众路线、送温暖、对口支援、精准扶贫等。因此,社区作为公约化和礼俗化的空间,德治、法治和礼治体系的融合,构成了社区中有机统一的治理基础。

社区治理更依赖有能力的社区强人还是制度规则,也是社区治理中的一对争论。不仅如此,社区治理的实践也表明单位制在城市社区中的影响并未完全消解。出于经济安全的考虑,国家对一些超大型国有企业实施保护,出现了“单位回潮”,“新单位制”在住房和教育资源、政治动员、维稳、档案人事管理等功能上仍发挥着相当大的作用[21]。除了上述社区研究的几大争论与迷思外,社区治理单元、社区治理结构、社区行动困境、社区发展悖论等方面也存在争议,鉴于篇幅原因,本文在此不过多展开。如果对上述的几大争论与迷思进一步地梳理,可以发现社区研究的本位之争是研究者在进入社区这个领域之时面对的首要问题,即研究取向与研究思路的定位。而所有的社区研究追根溯源,都离不开对“共同体”迷思的价值选择与理论判断。在厘清上述基本问题后,面对不同国家对社区发展的不同治理经验与路径,社区研究的模式与结构之争成为了社区治理实践中涌现的无法回避的问题。在与西方学术界的理论对话中,这个矛盾进一步抽象和演化为国家与社会关系、经济逻辑与政治逻辑、法治与德治的论战。

三、 城市社区研究的学术热点与趋势

中国城市社区研究呈现井喷式的发展,并围绕理论对话与实践发展的迷思不断探索。在上述的核心争论下,城市社区研究的学术传播在研究主题、研究方法、研究目的与研究内容也呈现不同的特点。

网络技术的发展逐渐垄断了受众获取信息的途径,学术传播也受困于此。在学术研究中,掌握权威专业知识的学术期刊虽然秉承“内容为王”的发展之道,但面临受众范围窄、传播途径有限的瓶颈[22]。因此,在学术期刊数字化的建设中,微信公众号服务成为读者的首选,一方面是因为使用微信公众号服务的客观条件已经形成,另一方面是因为其他类型的读者公众服务模式如官方主页、官方微博、采编系统、电子邮箱等。尚未形成规模,无法像移动公众号一样达到随时、随地服务的效果[23]。李锋[24]通过对政治学CSSCI来源期刊(含扩展版)的学术期刊微信公众号使用情况进行研究,发现政治学类学术期刊微信公众号开通比例较低、推送信息浏览量较少,且提供服务较少,与用户互动不多。但“政治学人”公众号自2014年10月成立迄今,已有155 344的粉丝数量数据统计更新于2020年11月22日20∶42。。公众号成立六年来基本实现每日推文、且平均推文阅读量达3 000+,用户留言和互动的消息数居多。根据新榜2019年的年度数据回顾显示,“政治学人”公众号传播力超过94.06%的运营者,实现365天不间断推文,发文数量共计511篇,原创文章115篇,更新率超过99.07%的运营公众号。由此可见,以“政治学人”微信公众号为研究对象而不是选择其他政治学类公众号,可以有效避免由于公众号自身的运营问题而带来的学术传播分析偏差。此外,由于“政治学人”的推文主题面向政治学学术界,并非局限于某个研究方向,因此可以有效避免中国城市社区研究在政治学学科领域分析中的“生态学谬误”。

由于“政治学人”的推文性质以政治学类研究为主,因此本文以“社区”“基层治理”“城市治理”为关键词对2015—2020年数据截止自2020年8月31日。“政治学人”转载的推文进行检索本文已剔除以乡村治理为研究主题的文章。,共有54篇论文。本文对这54篇论文进行整理,按照关键词、研究主题、研究目的和研究方法等建立了数据库。经过对54篇期刊论文的218个关键词进文本分析,本文将高频关键词梳理为表1。

由表1可以发现,在中国城市社区的研究中,社会治理、城市社区、城市基层治理是高频关键词。经过对文本的进一步梳理和分析,以“社区治理”为高频关键词的研究论文在理论上聚焦于国家与社会,无论是规范性研究还是实证研究,都试图厘清社区基层治理单元的权责限度。无论是政党链接基层、社区赋权、社会组织与公民参与,还是治理单元的“扩”与“缩”,都聚焦于城市社区社会资本的构建,同时也对社区治理自身面临的挑战进行反思。以“基层治理”为高频关键词的研究论文立足于城市基层治理体系与治理结构,更关注基层中的官僚制度、晋升激励、治理创新与体制优化。以“城市治理”为高频关键词的研究文章以城市为研究单位,在理论层次上关注地理单元和公共权力的双重指向、政治思潮对城市的影响及空间正义等,在实践上则关注精细化治理、人工智能和治理竞赛等。整体上而言,以“社区治理”、“城市治理”、“基层治理”为高频关键词的研究,除了立足于微观、中观和宏观的不同视角外,都从不同的研究单元中反思国家治理体系、治理結构、治理能力和治理机制中的问题与挑战,并试图弥合理论研究与实践发展的裂缝。

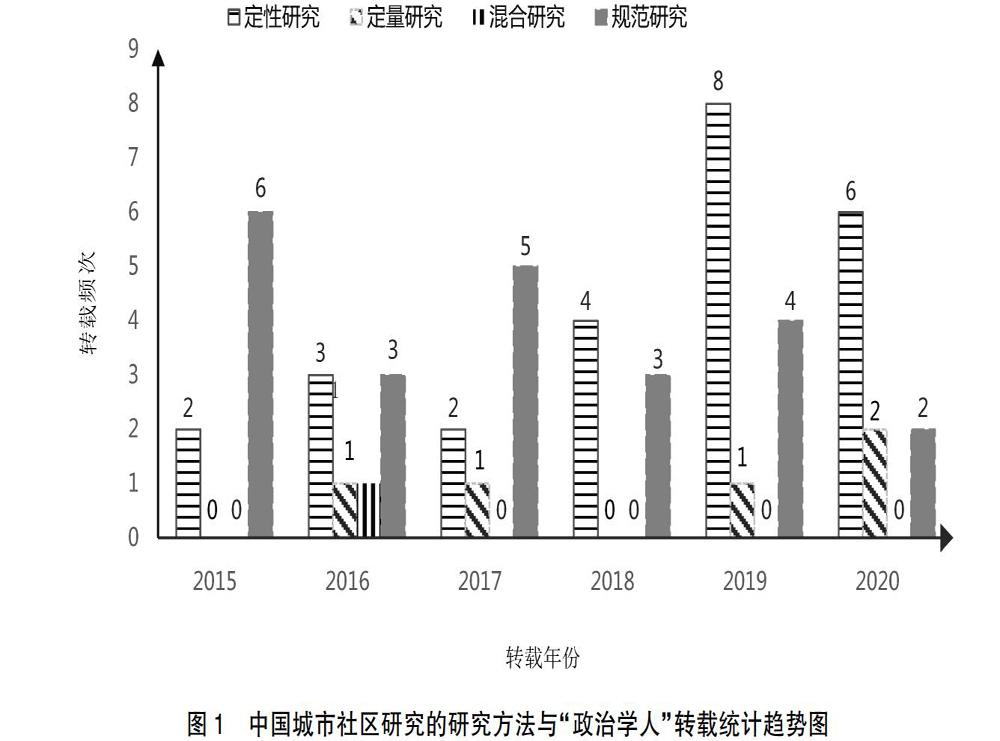

除了对54篇论文的关键词进行词频分析,本文统计了论文中使用的研究方法,如图1所示。本文将研究方法划分为规范研究与实证研究,其中实证研究又可以分为定量研究、定性研究和混合性研究。

经过对文本的进一步分析,发现“政治学人”转载的规范研究类文章具有两个特征,一是从历史发展的宏观视野进入,定位城市社区研究的发展变化、改革转型与危机挑战,如新中国成立70年、基层治理40年的变迁;二是关注城市社区研究的某个面向,对其进行理论推演与思辨分析,如城市治理重心下移、社区复兴运动、公民社会等。定性研究类的文章以案例研究为主,通过个案研究或多案例的比较,以回答社区治理研究中某类特定现象的因果解释。定量研究类的文章则通过统计数据的运算,探讨社区研究中变量之间的相关关系。如果从发展趋势上来看,“政治学人”转载的社区研究文章中以定性研究为主导,占比48%,并呈现不断增长的趋势,而规范研究则呈现逐步下降的趋势。但笔者同时也发现,部分文章的研究方法较不规范,如规范研究的文章既没有研究问题,也没有实现理论增量。此外,部分经验研究的文章,无论是定性研究中的案例选择和比较,还是定性研究中的数据分析,都存在研究偏差,有待进一步商榷。

此外,本文还对54篇文章的研究目的进行了区分,如表2所示。本文将研究目的划分为经验性研究与非经验性研究,其中经验性研究又可以进一步细分为解释性研究、探索性研究和描述性研究。

统计发现,解释性研究更关注城市社区研究中的某类现象、问题或悖论,更注重问题意识和对该问题的因果解释,这类研究在“政治学人”转载的文章中占比50%。第二大类是描述性研究,这类研究在观察或调研社区研究发展的实践中,对研究现状进行梳理总结、综述或再分析,占比24%。第三大类则是注重纯粹理论发展与思辨研究的非经验研究,占比20%。从趋势上来看,解释性研究整体上呈现增长趋势,而非经验性研究整体上呈现下降趋势。

本文认为,城市社区研究方法和研究目的的发展,与政治学学科研究方法的逐步推进与规范化有着密切关系。由于政治科学的研究方法更注重对政治现象的因果解释,尤其是因果机制,因此結合图1和表2的统计,我们可以发现随着研究方法的规范,解释性研究逐步增多。但是本文也发现,并非所有的解释性研究都采用了政治科学的研究方法,也有学者采用描述的研究方式对研究问题做出回答。同时也有很多运用定性方法的研究并不存在明确且清晰的研究问题,这就说明在城市社区的研究中,问题意识与研究方法是存在脱节现象的。

四、 结 论

以“政治学人”微信公众号为例对城市社区研究进行系统梳理的同时,也是发现问题、批判性反思和推动研究进步的过程。吴晓林[25]曾指出,2000—2010年间的中国城市社区建设研究以规范分析为主,有些研究甚至没有方法、不讲方法。马全中[26]也认为,中国社区治理研究存在研究视角的“舶来主义”,研究方法的单一化,研究内容的“泛对象化”等问题。在社区治理研究的理论对话与发展上,刘安[27]指出,“国家-社会”的研究日益陷入同质生产、难以取得理论突破的境地。通过对“政治学人”微信公众号转载的文章分析,研究发现,中国城市社区研究存在一些重复性、同质化的文章,在研究方法的使用和理论突破上有待进一步规范和深化。

本文认为,城市社区研究出现上述问题离不开社会政策与社会实践的影响。中国的基层社会经历了从“乡土中国”到“社区中国”的变迁,“单位制的产生”和“单位制的衰落”是影响基层政治的关键节点,进而导致城市社区出现了从“社区服务”、到“社区建设”,再到“社区治理”的实践格局。但除了社会发展与社会政策的影响,城市基层治理研究的可进入性,以及政治科学研究方法的规范化、科学化,都催生了国内城市社区研究存在的现状。在对中国城市社区研究批判性反思的基础上,本文提出几个可以尝试的方向。

第一,在研究方法和研究目的上,注重混合研究和解释性研究。社会科学的核心任务是解释,近三十年来的社会科学研究也逐渐强调从寻求“因果关系”到“因果机制”的转变[28]。定量研究建立在概率论和统计学的基础上,通过跨个案分析推断总体,侧重于概率因果,而定性研究侧重于个案内分析,建立在逻辑学和集合论的基础上,侧重于确定性因果[29](2)。定量与定性之争是学术界经典且持久的论战,但二者并非完全对立的,吸收双方优点的混合研究更有助于发现社会科学中的因果机制。因此,从研究方法的角度来讲,解释性研究更有助于对城市社区研究的一类现象、问题或悖论作出解答,而混合研究是寻找其中因果机制的重要工具。

第二,在理论突破与发展上,城市社区中的比较政治为社区研究的理论突破提供了场域。比较是知识的发动机[30](11),社区之间的国别比较与区域比较增加了城市社区研究的理论发展。伴随着比较政治中对次国家行为体研究的复兴及全球范围内城市研究学派的形成,城市成为比较政治中的重要转向[31]。曹海军[32]指出,对于中美两个政治制度和历史文化背景如此相异的国家,国家建设的内在逻辑存在极大的相似性。同样的,笔者也发现,中国的社区治理和英国的社区新政同样都在向基层赋权、下沉资源,但不同体制的国家却都出现了“社区赋权悖论”。通过这些社区治理的比较研究,更有利于探索城市基层政治发展的因果机制。

第三,从政治学理论对话的角度来看,社会发展与社区能力似乎提供了切入点。国家能力和国家自主性是“找回国家”浪潮下的重要理论成果。那么,如果从政治体制和政治结构的角度来看,在社区层面似乎也存在社区能力或社区自主性。无论是芝加哥学派的“社区生态学”,“社区权力结构”和“社区复兴运动”,还是中国的社区服务、社区建设和社区治理,抑或是社会基层治理创新和社区发展,都注重社区内部的能力与自主性。理解社区能力的视角有两大分类:一是资源导向视角,将社区能力看作是组织和个体所具有的资源、技术及关系网络等;二是从过程视角出发,认为社区能力是面对问题和需求时采取的行动和策略[33]。而社区能力和社区自住性倾向于强调后者,即借鉴社区共同问题,维持和提升社区福祉的人力资本、社会资本及组织资源之间的互动[34](7)。

面向未来,城市社区研究应为政治学的理论扩展和边际革新提供新的场域,同时在国家治理和社区实践的发展中形成有益互动。进一步地,我们应当在城市社区研究中,通过扎实的田野调研获取一手资料,以规范、科学的研究方法深入探讨,寻求对经验现象的新的认识与解释,以期不断丰富和发展中国城市政治学。

致谢

衷心感谢“政治学人”团队对公众号的管理、运营和建设,感谢刘建军教授、审稿专家及多位学者提出的宝贵意见。

〔参考文献〕

[1] 刘建军.社区中国:通过社区巩固国家治理之基[J].上海大学学报(社会科学版),2016,33(6):73-85.

[2] 刘建军.单位中国——社会调控体系重构中的个人、组织与国家[M].天津:天津人民出版社,2000.

[3] 张静.社会治理为何失效?[J].复旦政治学评论,2016(1):229-255.

[4] 吴晓林.从本位主义到体系研究:十八大以来城乡社区治理的研究走向[J].江苏社会科学,2020(4):79-88.

[5] 肖林.“‘社区研究”与“社区研究”——近年来我国城市社区研究述评[J].社会学研究,2011,26(4):185-208,246.

[6] 吴晓林:小社区里的大时代——对话南开大学吴晓林教授[EB/OL].(2019-08-29)[2020-08-20]. https://mp.weixin.qq.com/s/D03tW2D2JZCa0nHGNI2eEQ.

[7] 魏娜.我国城市社区治理模式:发展演变与制度创新[J].中国人民大学学报,2003(1):135-140.

[8] 郑杭生,黄家亮.论我国社区治理的双重困境与创新之维——基于北京市社区管理体制改革实践的分析[J].东岳论丛,2012,33(1):23-29.

[9] 陈鹏.城市社区治理:基本模式及其治理绩效——以四个商品房社区为例[J].社会学研究,2016,31(3):125-151,244-245.

[10] 劉春荣.国家介入与邻里社会资本的生成[J].社会学研究,2007(2):60-79,244.

[11] 桂勇.邻里政治:城市基层的权力操作策略与国家-社会的粘连模式[J].社会,2007(6):102-126,208.

[12] Maloney,W., Smith,G., Stoker,G. Social capital and urban governance: adding a more contextualized ‘Topdown perspective [J]. Political Studies,2000,48(4):802-820.

[13] Baeten, G. From community planning to partnership planning. Urban regeneration and shifting power geometries on the South Bank [J]. GeoJournal. 2000,51(4):293-300.

[14] Skocpol, T. Diminished Democracy. From Membership to Management in American Civic Life [M]. Norman: University of Oklahoma Press,2003.

[15] 侯利文.基层社会治理中的“国家与社会”:变迁、现状与反思[J].华东理工大学学报(社会科学版),2016,31(4):9-16,24.

[16] 赵吉.圈层协作:尺度政治视域下全国性应急防疫的治理逻辑[J].北京科技大学学报(社会科学版),2020,36(2):55-59.

[17] 程玉申,周敏.国外有关城市社区的研究述评[J].社会学研究,1998(4):3-5.

[18] 侯玉兰.城市社区发展国际比较研究[M].北京:北京出版社,2000.

[19] 李保明.国外城市社区管理模式及其启示[J].中国行政管理,2013(4):101-103.

[20] 吴晓林,郝丽娜.“社区复兴运动”以来国外社区治理研究的理论考察[J].政治学研究,2015(1):47-58.

[21] 李宁,罗梁波.国家的高地、社会的篱笆和社区的围墙——基于社区治理资源配置的一项学术史梳理[J].甘肃行政学院学报,2020(4):92-103,127.

[22] 程琴娟,闫琼.学术期刊微信公众号存在的问题与改进策略[J].中国科技期刊研究,2015,26(4):380-383.

[23] 谢文亮.移动互联网时代学术期刊的微信公众号服务模式创新[J].中国科技期刊研究,2015,26(1):65-72.

[24] 李锋.学术期刊微信公众号的使用现状与改进对策研究——以政治学 CSSCI 来源期刊(含扩展版)为例[J].湖湘论坛,2017,30(4):171-176.

[25] 吴晓林.中国城市社区建设研究述评(2000—2010年)——以CSSCI检索论文为主要研究对象[J].公共管理学报,2012,9(1):111-120,128.

[26] 马全中.中国社区治理研究:近期回顾与评析[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2017,38(2):93-104.

[27] 刘安.当代中国城市基层的国家与社会关系研究及其学理反思——基于政治社会学视角的分析[J].社会学评论,2015,3(5):24-37.

[28] 张长东.社会科学中的因果机制:微观基础和过程追踪[J].公共管理评论,2018(1):10-21.

[29] [美]加里·格尔茨,詹姆斯·马奥尼.两种传承:社会科学中的定性与定量研究[M].刘军译.上海:格致出版社.2016.

[30] [法]马太·杜甘.国家的比较:为什么比较,如何比较,拿什么比较[M].文强译.北京:社会科学文献出版社,2010.

[31] Zhang, Y. The urban turn in comparative politics. Cities as the anchor of crossnation, crossregime comparison [J]. APSA-CP Newsletter. 2020, XXX(1):13-20.

[32] 曹海军.“国家-城市-社区”:结构关系与治理联动——对话东北大学曹海军教授. [EB/OL].(2020-09-28)[2020-10-18]. https://mp.weixin.qq.com/s/MqDGfU9Mc5XkMYKP1RdKxA.

[33] 黄云凌,武艳华,徐延辉.社区能力及其测量——以深圳市为例[J].城市问题,2013,(3):20-27.

[34] Chaskin, R. J., Brown, P. Venkatesh, S. Vidal, A. Building Community Capacity[M]. New York: Aldine De Gruyter, 2001.

(责任编辑:夏 雪)