不要再为我们的文学批评护短

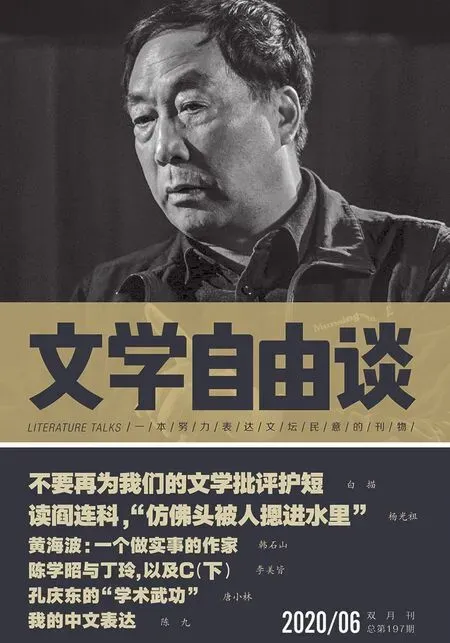

□白 描

近日读到李国平《路遥研究的史料问题——兼议姜红伟的路遥考》(载《当代作家评论》2020年第5期,以下简称《史料问题》),觉得有些话,不得不说。

李国平1982年从西北大学毕业后,进入陕西作协,曾任《延河》编辑,后参与《小说评论》杂志的创办,历任编辑、副主编、主编。他与路遥在陕西作协大院共同工作生活了十年,熟悉路遥。他来勘校路遥研究中的史料,是有资格的,也是有意义的。对此,我表示尊重。

《史料问题》一文,李国平提出了一个重要命题:在路遥研究中存在着“被夸大的悲情”。命题由《平凡的世界》(第一部)北京研讨会生发。那是1986年12月28日,由《花城》和《小说评论》两家编辑部联合举办的一次研讨会,与会者囊括了京城众多著名文学评论家。李国平在《史料问题》中这样评价这次会议:“《平凡的世界》(第一部)的研讨会不光在他(路遥)的创作生涯中至关重要,而且当时、现在看也可以说是少有的顶尖级的,这个研讨会在路遥的研究评论史上的重要性也不言而喻,回过头来看研讨会涉及的话题和由研讨会催生出的文章,现在说这个研讨会对《平凡的世界》的评价奠定了此后评价的基础,为他获得茅盾文学奖打下了基础一点也不为过。”谈到路遥对这次研讨会的感受,李文这样表述:“因为这个研讨会没有保留和冷落,更没有放逐、否定、批判的阴影留在他心中,用现在的话来说,他不能无中生有,违背自己的人格伦理和文学伦理。如果我们依据史实考察,遵循学理,逻辑考辨,可不可以讨论出,就是这次研讨会,奠定了路遥研究、《平凡的世界》论说的基调和尺度,甚至构成了他获得茅盾文学奖的评价基础。”

李国平如此强调这次研讨会对路遥研究甚至对他日后摘取茅奖的意义,是因为他认为很多人的文章、多种版本的路遥传记,对这个研讨会的记述,“在征信、选择史料方面存在问题”,“打上了浓重的悲情印记”,而这个悲情事件是不存在的,因此,必须由他来指谬澄清。

那么,这究竟是怎样一个会议?研讨会的真相究竟是什么?

作为《小说评论》的编辑,李国平参与筹办了这次会议。他在编辑部最年轻,承担了打前站的任务,先行到京准备会议的一些事务。查看我当年日记,我和路遥、王愚(《小说评论》主编)等,是1986年12月26日乘9:05的航班由西安飞北京的。《史料问题》首先指出一些文章和传记记载的地点有误,不是在人民文学出版社会议室,而是在位于北三环的七省区驻京办事处,同时指出谢望新当时是《花城》的副主编,不是主编;这都是对的。但在纠正这些枝节问题时,李国平在引文里照录研讨会召开的时间是“1986年12月29日至30日”,但并未指出这里的失误。用两天时间召开一个作品的研讨会,给人非同一般的重视和郑重的印象,但事实上并非如此,研讨会只开了半天,即12月28日下午。这不是枝节问题,不知李国平为何并未予以纠正。会议也开得远不如期待,两家主办方,还有小说出版方中国文联出版公司,早先说好会后一起吃个饭,庆贺一下,但这顿饭没吃成,会后各走各的,很沮丧,没心情。在七省区驻京办事处,我和路遥住一个房间。我在12月28日的日记里记载:“昨夜路遥鼾声雷动,(我)彻夜未眠。参加路遥长篇小说讨论会。”但28日当夜,失眠的换成了路遥。他情绪很不好,提起会议上一些人对小说的评价,他躺在床上,睁着眼睛望着天花板,很愤怒也很不屑,说:他们懂什么?

我曾经在多篇文章和多种场合,讲过这次会议的召开情况,总的意思,是这个研讨会开得并不好,除了朱寨、蔡葵、曾镇南等几位对《平凡的世界》(第一部)给予较高评价外,大多数评论家,即使有所肯定,也持有某种保留态度,而批评者则很激烈。一位被当时文坛誉为《文艺报》“四大金刚”之一的青年评论家言辞激烈地说:要是有人把这部小说拿来让我看,不说作者名字,打死我我也不相信这是《人生》的作者路遥写的。批评意见主要是认为作者思想观念、小说写作手法过于陈旧老土。白烨是路遥的好友,他在接受南都记者访谈时回忆道:“《平凡的世界》开研讨会时,我就是其中一个不喜欢这部作品的人。会上我没有发言,会后给他写了信,说他没有在《人生》的道路上继续前进,而是停滞不前。”同样是路遥好友的雷达,事后多年在《〈平凡的世界〉的当代意义》一文中反省:“路遥写《平凡的世界》的时候是1985到1988年前后,那正是中国文坛上借鉴和实验现代派文艺,先锋派创作、前卫艺术最为活跃的时期。在当时的氛围下,理论批评界没能给《平凡的世界》太多的赞扬和肯定,甚至是很冷淡的。这也是可以理解的,却也暴露了我们总是习惯于‘一边倒’的思维。”白烨、雷达的说法,均能印证我对研讨会的评判。另外,当时的与会者今天大都健在,我想他们都能回想起当时的真情实貌。

为了进一步还原真实,我查阅了当年的日记,这里不妨把会后的情况多说几句。

会后,来自广州、陕西的人马各回各家,但路遥和我没有走。我没有走的原因,是要参加全国青年文学创作会议,我是陕西代表团团长。12月30日,我从七省区驻京办事处前往京丰宾馆。路遥不是青创会代表,但也没有回陕,而是移住位于牛街的国家民委招待所。这个招待所是《平凡的世界》的责任编辑李金玉帮着联系的,国家民委一位负责人的妹妹是李金玉的同事,由她介绍房价有优惠。青创会1986年12月31日召开,1987年1月6日闭幕。7日,我离开京丰宾馆住到新街口我岳父家,8日走访北京作家,为《延河》约稿,9日去牛街看望路遥。距研讨会结束已十天,路遥一直住在国家民委招待所没动窝。我见他精神状态很差,问他出去转了没有,他说哪里也没去。他尚未从研讨会的打击中解脱出来,精神上正在经历艰难的挣扎。中午吃饭,我提议去吃牛肉饼,牛街的牛肉饼名气很大。出门走了一段没有找见,路遥不想再走,我们就在街边一家店里买了两份荷叶甑糕。他打不起精神,一份甑糕没吃完,不吃了,说不如陕北的糜子甜饭好吃。10日,北京大雪。一大早,我坐公交车先从新街口赶到牛街招待所,然后与路遥乘出租车赶往机场。在机场,遇到来京办事的陕西作协党组书记刘成章,同乘12:40航班回陕。刘成章大概已经知道了一些情况,一路上只字未提研讨会的事情。

以下发生的事情,我在有关文章里有过记述,也被一些路遥研究者引用过。在《论路遥的现实主义写作》里,我是这样记录的:“那天还是大雪纷飞,1986年没有机场高速,当时通机场的路就是现在的辅路,出租车打滑,差一点翻到路旁的沟里,我和司机吓得要死,回头看坐在后排的路遥,全然无动于衷,那几天人都呆滞了。”在另外的场合,我还讲过这样的话:当时天寒地冻,雪片横飞,路遥当时真有些林教头风雪山神庙的苍凉心境。

我对于研讨会的总体评估,还有这件事,李国平不予认可。在《史料问题》一文里,他指出:“雪花飘飘,大雪纷飞,是精彩的文学背景,但不能用于指陈研讨会的实际内容,万幸避免的事故和主人公遭遇的远远超过冷遇的打击,恰遇恶劣的气象背景,似乎成了一场悲情事件的余绪。我说这几部著述带有感情、文学色彩的描述,甚至失却文学常识的想象判断……”把真真切切发生的事情说成是文学描写,是失却文学常识的想象判断,李国平的口气有点轻佻了。在这里我想特别强调一下时间:1987年1月10日上午。有心的朋友可以查一下天气历史记录,看看这一天北京是否大雪。出租车路上遇险,在飞机上我就给刘成章讲过。刘成章仍健在,是虚构还是真实发生,搞清楚并不难。

李国平为何纠结于此事?

开始我也搞不清,后来想想,明白了症结所在。《平凡的世界》(第一部)研讨会,《小说评论》杂志是主办者之一,会议开砸了,脸上不好看,能理解。还有一个原因,这次研讨会纪要是李国平写的,以《一部具有内在魅力的现实主义力作》为题,发表于1987年第二期《小说评论》和1987年第三期《花城》。当时看这个纪要,就觉得有点“报喜不报忧”的意思,重点报道正面肯定意见,对更多的批评意见,只在文末有限地提及,并不能反映会议的真实全貌。这也能理解,路遥终归是陕西作家,自家人,不能被人一棍子打趴下。但时过境迁,到了今天,我们都在回顾、反思、总结中国文学经验得失的时候,还要为我们文学批评曾经的失误护短,这就有点说不过去了。

不光护短,《史料问题》一文反复强调:“现在说这个研讨会对《平凡的世界》的评价奠定了此后评价的基础,为他获得茅盾文学奖打下了基础一点也不为过”,“就是这次研讨会,奠定了路遥研究、《平凡的世界》论说的基调和尺度,甚至构成了他获得茅盾文学奖的评价基础”。这话说得大了,有贪功之嫌,也不符合基本事实。

事实是,这次研讨会后,原本雄心勃勃打算用《平凡的世界》造出大响动的《花城》杂志,在路遥写出第二部后,再也不予发表;不光《花城》是这个态度,国内文学杂志无一愿意刊载。

《平凡的世界》第一部只印了三千册,社会反响冷淡,研讨会后局面丝毫没有改观。第二部送到中国文联出版公司后,编辑面临巨大压力。《平凡的世界》是他们花大力气组来的,组稿和出版过程我清楚。1986年春,中国文联出版公司派编辑李金玉赴陕组稿,总编辑顾志成打电话让我给以关照。我向李金玉介绍说,路遥和贾平凹正在写长篇,路遥长篇的初稿已经完成,贾平凹正在写。我让她盯住这两位。

路遥的这个长篇的第一部完成后,书名还不叫《平凡的世界》,而是暂定为《普通人的道路》,率先向全国读者推介它的刊物是《延河》。1986年4月号《延河》,选了这部新作的有关章节,以《水的喜剧》为标题发出。我作为主编,在该期的《编者的话》中写道:“青年作家路遥,其多卷体长篇小说《普通人的道路》第一部已经脱稿。作品追求恢宏的气势与编年史式的效果,读来撼人心魄。《水的喜剧》系从其中选发的三章。相对完整的一个故事,色调鲜明的一群人物,既可独立成篇,又能窥出整个作品的大致风貌,相信会引起读者的兴趣。”那一期《延河》,是纪念刊物创办三十周年特刊,作者阵容强大,精品佳作纷呈,路遥的长篇排在作品头条。该期另有陈忠实的《失重》,贾平凹的《陕西平民志》,邹志安的《睡着的南鱼儿》,程海的《第二夜》等。

李金玉从《延河》上看过路遥的长篇选章后,立即表现出很大的兴趣。路遥对第一部的加工润色工作是在陕西作协大院里进行的,当时李金玉就守候在这里。作为一名普通编辑,李金玉的差旅费标准较低,我安排她住陕西作协客房。那是一排老旧平房留出几间招待来客用的,连招待所都算不上,吃饭和《延河》编辑部一帮人凑合。李金玉的诚心感动了路遥,他告诉李金玉,长篇定稿后谁也不给,就给她。这边李金玉吃了定心丸,那边她又想把贾平凹的长篇拿到手。贾平凹不在西安,在户县写作,李金玉让我帮她约稿。我给平凹写了一封信,派编辑部的许如珍骑摩托车驮着李金玉,专程前往户县去找贾平凹。李金玉回来后,高兴地告诉我,贾平凹已答应把稿子给她。

贾平凹的《浮躁》,先于路遥《平凡的世界》(第一部)完成,李金玉也是先拿到《浮躁》。路遥长篇最后定稿指日可待,最终如果是这个结果,那李金玉守候陕西的苦心就算没有白费,陕西两位风头正劲的青年才俊的首部长篇双入囊中,作为一名编辑,那将是令人羡煞的大丰收。可是中间出了岔子,到手的《浮躁》却被作家出版社的潘婧拿走;那是另一个故事,这里不提。

《平凡的世界》(第一部)研讨会后,面对批评界的评价危机和低迷的发行量,总编顾志成和责编李金玉在社内很被动。1988年贾平凹《浮躁》获美孚文学奖,李金玉面临的压力更大,社内有人说她抓了芝麻丢了西瓜。

路遥对研讨会一直耿耿于怀。针对写法陈旧老土的指责,他曾激愤地说:“难道托尔斯泰、曹雪芹、柳青等人一夜之间就变成这些小子的学生了吗?”在陕西朋友小圈子里,他多次用轻蔑的口吻说那些批评者:“他们懂什么?”路遥从来就不是一个宽宏大量的人。《史料问题》一文里讲“因为这个研讨会没有保留和冷落,更没有放逐、否定、批判的阴影留在他心中”,把研讨会对路遥的刺激就这样无痛无痒一笔清零,是不符合事实的。1988年12月31日,路遥在给蔡葵的信中这样表示:“当别人用西式餐具吃中国这盘菜的时候,我并不为自己仍然拿筷子吃饭而害臊。”此话实际上就是对评论界态度的一种应激反应。

《史料问题》里有这样一段文字:“王刚《路遥年谱》所引用的白描记述路遥在柳青墓前放声大哭的情景,亦是对事件发生时间的主观调度,被从春夏之交移到了雪花飘飘的冬季,用以强化虚构一个没有预约的共谋,主人公的悲情遭遇。”我没有读过王刚的《路遥年谱》,不知道是怎么书写这一情节的。必须予以澄清的是,我在任何文章、任何场合从未讲述过路遥在柳青墓前长跪大哭的情景;李国平很清楚,这情节的“版权”不属于我。他在文章里也指出这是出于路遥弟弟王天乐之笔。王天乐在《〈平凡的世界〉诞生记》里回忆:路遥“在柳青墓前转了很长时间,猛地跪倒在碑前,放声大哭”。路遥在柳青墓前有一张照片——路遥的很多照片,是《延河》美编郑文华拍摄的,我以为这张也是,曾咨询过郑文华,他说他没有陪路遥去柳青墓。之所以向郑打问,是我对跪倒大哭的真实性表示怀疑,觉得有夸大其词的成分,这举动过于舞台化,不符合路遥深沉内向的性格。我不会连常识也不顾,研讨会结束后是隆冬,照片的景色明明是春天,任是谁也不会这么去移花接木地“主观调度”。

《平凡的世界》命运的转机,来自中央人民广播电台长篇小说连续广播节目;这一点,已是当今人们的共识。路遥也特别感激这档节目。《史料问题》为北京研讨会评功摆好,可是这个研讨会过去了大半年,一直密切关注当代长篇小说动态信息的中央人民广播电台长篇小说连续广播节目的编辑叶咏梅(她是路遥的老朋友),竟不知道《平凡的世界》的存在。直到1987年秋,叶咏梅与路遥在京城112路电车上邂逅,才知晓他有长篇出版,而那时《平凡的世界》第二部已经写完。叶咏梅读过后,决定上节目。节目于1988年3月27日开播,之前的3月20日,叶咏梅赶到西安。叶咏梅也是我们夫妇的老朋友,在西安她没有住饭店,吃住都在我家。路遥为感谢叶咏梅,在西安钟楼饺子馆请客,拉上我作陪。那时的路遥太需要支持了,在文学批评界对《平凡的世界》看衰的情况下,能通过中央人民广播电台的电波传递给听众,对路遥无异于打了一支强心针。席间,路遥说了很多动情的话。小说播出后,据中央人民广播电台统计,节目直接受众超过三亿,读者来信两千多封,创下长篇小说连播节目的历史之最,也带动了纸质书的销量。中国文联出版公司总编顾志成在《广播的威力》一文里透露,《平凡的世界》第一部只印了三千册,基本无人问津;而经广播播出后,销量直线飙升,出现供不应求的局面。

我不能苟同《史料问题》里的一些说法,是因为有一个基本判断,即:对《平凡的世界》价值的认识,是评论家启迪引导了读者(听众),还是读者(听众)纠正了评论家的误判或者偏见?李国平的看法是前者,而文学圈内很多人对此已经进行了反思,前边引述雷达、白烨的话,已经说明问题。文学评论家孟繁华在“不朽的星辰——路遥诞辰七十周年纪念会”上,对《平凡的世界》的遭遇也有如下表述:“时至今日,文学界、批评界更多是站在《人生》一边,读者和社会历史选择的却是《平凡的世界》。《平凡的世界》刚出版的时候并不顺利,有的出版社和杂志根本不接受。如果没有社会历史的发展,如果没有农民工进城,《平凡的世界》要想成为底层文学的文学圣经,这种可能性几乎不存在。”把一种文学现象纳入社会历史语境的变迁中来考量,是可取的理性态度。对于一部作品的价值判断,最终裁量权掌握在历史手里,掌握在读者手里,而并非掌握在文学小圈子一些人手里。

承认我们曾经的失误,难堪吗?可耻吗?不至于。我们的专家、批评家不是神,他们也可能有认识上的局限性,有目光被遮蔽的时候。但到了今天,还要造神,还要护短,这就让人觉得难堪了,这无异于既自欺,也欺人。

李国平承认路遥是一个悲情作家。在《史料问题》里,李国平指出:“从他的童年遭遇到爱情、家庭,一生不能摆脱的贫困,致命的疾病和英年早逝,一直伴随着浓重的悲情。他的《早晨从中午开始》某种意味上,也是悲情之作,在这本书中,他描述了《平凡的世界》的创作背景和他所认为的悲情遭遇……”但李国平又反对给路遥研究打上悲情印记,声言在路遥研究中写路遥的一些悲情事件,“是一个虚构的夸张,缺少一个史料考证和史识意识的追问”。我很难理解这种矛盾态度。

我之所以写作此文,不光是因为《史料问题》一文涉及到我,我有必要对一些事实做出说明,也不仅仅是担心将来文学史关于路遥和《平凡的世界》如何写,而是觉得一些事实如果不被正视,那么抛却的是我们对曾经的失误的检省意识,迷失的是自我纠错的勇气和自觉,将会重新走回老路,那样,我们的文学就不会再进步成长。如果这样,将是最大的悲哀。

2020年10月23日于泾谷山房