自主阅读方式下5-6岁儿童图画书重复阅读的眼动研究

韩映虹,周夕冉,康立超

一、问题的提出

近年来,幼儿的早期阅读成为我国幼教界普遍关注的问题。如何利用学前儿童最常见的阅读材料——图画书来发展学前儿童的早期阅读能力和语言能力是一个非常重要的研究课题。

在教育部印发的《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》中明确规定,在幼儿园阶段不可教授孩子学习拼音和识字。虽然不能够教孩子识字,但是,能否让幼儿在自然而然的状态下,为今后的文字学习打下基础呢?韩映虹等人总结了不同阅读方式对学前儿童文字关注的影响,指出在图画书阅读中,分享阅读、重复阅读、指读等不同的阅读方式能够在一定程度上促进幼儿对文字的关注,从而促进幼儿文字意识的发展。[1]

国内外的研究发现,自主阅读和重复阅读均能促进儿童文字意识的发展,使儿童在阅读的过程中给予文字更多的关注。

自主阅读可以促进儿童文字意识的发展。国外的相关研究并不多见,而国内有学者进行过相关的探讨。

刘宝根选取了121名4-6岁的儿童,记录他们在自主阅读情境中对文字关注的眼动情况。研究发现儿童仍然主要关注图画,但是儿童对文字的注视时间比例和注视次数比例都显著高于分享阅读,同时发现儿童对文字的注视比例随着年龄的增长而不断提高,在学前末期,儿童逐渐地成长为一个初步的文字阅读者。[2]

韩映虹等人的研究发现,相比分享阅读,在自主阅读的情境下,儿童对文字的关注度更高,原因可能是儿童需要从文本中获取信息,来帮助他们更好地理解故事,与以往的研究结果相同。[3]从上述结果可知,自主阅读情境能够提高幼儿在阅读过程中对文字的关注。

重复阅读作为学前儿童喜爱的一种阅读方式,研究发现它对儿童文字意识的发展也起到促进作用。Harn(2008)指出,图画书重复阅读能够促进儿童接受性词汇(是指学习者知道字形,并且能理解其意思的词汇)和表达性词汇(是指学习者运用在交流中的词汇)的发展,图画书重复阅读也能够帮助儿童扩大词汇量并学习相关词汇知识。[4]Korat(2009)的研究发现,重复五次电子图画书阅读相比于重复三次,学前儿童的词汇理解、词汇阅读正确性和语音意识都得到了更显著的提高。[5]

Evans等人的研究(2013)结果发现,在分享阅读条件下,随着重复阅读的次数增加,儿童在第七次阅读中,对文字的关注度显著高于第一次,对文字的关注比例由5.96%增加到10.18%。[6]

韩映虹等人的研究(2016)发现,幼儿第五次对文字的注视时长显著高于第一次,同时随着阅读次数的增加,幼儿会更早地关注到文字,与国外研究结果相同(Evans,2013)。[7]

综合以上的研究可以看出,相比于分享阅读,自主阅读方式下儿童对文字的关注程度更高,重复阅读也能够促进学前儿童对文字的关注。以往研究在进行重复阅读的过程中,往往采用的是分享阅读的方式,通过成人给幼儿朗读图画书或者播放录音的方式进行重复。但是,考察儿童自主重复阅读图画书的研究非常少。在现实生活中,学前儿童自主阅读的现象却非常普遍。因此,本研究旨在将这两种促进儿童文字关注的阅读方式结合起来,探讨幼儿在自主重复阅读情境下对图文的关注特点及规律。

二、研究方法

(一)被试

本实验选取了天津市和平区某幼儿园50名大班幼儿(61-75个月)作为被试。对其进行了图画书识字量测试,根据测试结果,最终选取了得分基本处于同一水平的31名大班幼儿。整个筛选过程较为严格,以保证被试的同质性。

(二)研究材料

1.图画书

研究选取了图画书《三个强盗》作为阅读的实验材料,该材料共20页,628字。材料难度经过了15名幼儿园教师的评定,10名教师认为该书符合大班水平的儿童阅读。所有参加实验的被试在实验之前均未读过实验所用的图画书。

2.图画书呈现时间的确定

为确定《三个强盗》这本图画书每页呈现的时间,选取了15名大班幼儿进行自主阅读,计算15名幼儿阅读该图画书的平均时间以及阅读每页的平均时间。最后确定《三个强盗》自主阅读的平均时间为128.47s。

3.识字量测试材料

参照刘晨等人(2016)的方法[8],对图画书《三个强盗》的文字进行整理,共计210个字,将这210个字按照词频进行由高到低的排序,排序后选取100个字,以每页5个字的方式呈现在A4大小的白纸上,共20页。要求幼儿从第一页开始进行指读,读对一个字计1分,当幼儿连续两页的5个文字都读错或不认识则停止测试。被试在识字量测试上的情况如表1所示。

表1.识字量测试统计结果

4.阅读理解测试

阅读理解测试参考了Paris(2003)的阅读理解问题设计提纲,包括显性问题和隐性问题两部分,各5个问题,共10题。[9]其中显性问题涉及了故事内容中的角色、背景、引发事件、问题及结局等5个问题,隐性问题则涉及了角色的感受、语言理解、故事的因果关系、情节预测以及故事主题等5个问题。根据幼儿回答每道问题的准确性进行计分,按准确程度计0分、1分、2分,总分共20分。

(三)实验仪器

本研究使用TobiiT120型眼动仪,采样率为120Hz,分辨率为1024×768像素,被试与屏幕之间的距离为60cm。

(四)实验程序

参考(Korat,2009)的研究,本研究进行五次阅读,记录第一、三、五次的眼动数据,第二次和第四次阅读,使用E-prime程序让被试进行阅读,保证五次阅读的同质性。每次阅读和下一次阅读时间间隔为1-2天。眼动实验程序分为熟悉、校准、正式阅读三个阶段,实验采用五点校准法,自动翻页。阅读过程中,研究人员坐在幼儿旁边,在幼儿注意力分散时,稍作提醒。

(五)兴趣区划分

本研究主要将眼动区域划分为文字区、图画区,其中图画区分为两部分故事主角(三个强盗)、新事物(除故事主角之外新出现的图画形象),文字区即每页呈现的文字区域,采用眼动仪自带数据分析软件进行兴趣区划分,统计每个兴趣区内的眼动指标数据。

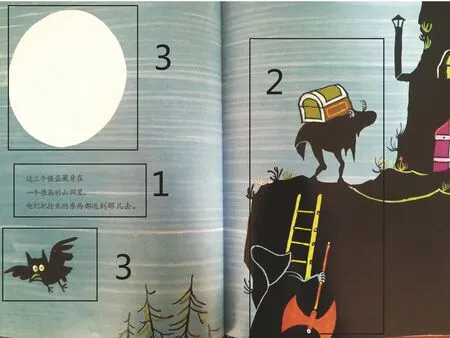

图1 图画书兴趣区的划分

1号区域为文字区;2、3号区域为图画区,其中2号区域定义为故事主角区,3号区域被定义为新事物区。

(六)眼动指标

本研究涉及以下眼动指标:

首次注视前时间(time to first fixation):这是被试首次进入该区域前的时间,这段时间越短,说明被试对该区域关注越早。

总注视时间(total fixation time):被试对每个区域的所有注视时间的总和,注视时间越长,对该区域的关注度越高。

总注视次数(total fixation count):被试在该区域注视点的总和,注视次数越多,对该区域的关注度越高。

注视时长比:被试在文字/图画上的注视时间占总注视时间的比例。

注视次数比:被试在文字/图画上的注视次数占总注视次数的比例。

三、研究结果与分析

(一)重复阅读对幼儿在文字区注视的影响

通过分析幼儿重复自主阅读同一本图画书时在文字区的眼动指标可知,在首次注视前时间指标上存在显著差异(F(2,60)=4.339,P=0.017),经过事后检验可知第一次阅读与第三次阅读相比,在首次注视前时间上呈现显著降低(t=2.22,p=0.034),说明幼儿相对于第一次阅读在第三次阅读图画书时,更早地关注到文字。在注视时长和注视次数这两个指标上,方差分析显示,注视时长指标(F(2,60)=0.138,P=0.871)和注视次数指标(F(2,60)=0.336,P=0.716)均无显著差异。在注视时长比和注视次数比这两个指标上,可以看出第三次阅读相比第一次阅读,幼儿在文字上停留的时间、次数的比例增加,但是经过方差分析发现,注视时长比指标(F(2,60)=1.292,P=0.282)和注视次数指标(F(2,60)=1.760,P=0.181)均无显著差异如表2所示。

表2.幼儿在不同重复阅读次数时关注文字区的眼动指标

(二)重复阅读对幼儿图画元素注视的影响

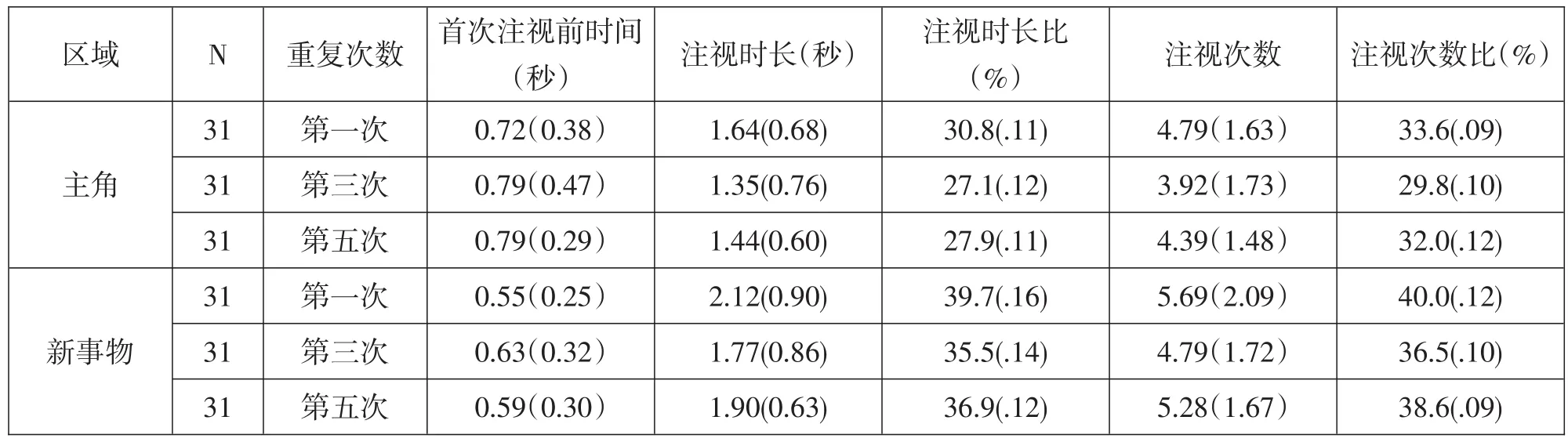

重复阅读对幼儿图画元素注视的影响的研究结果如表3所示。

1.重复阅读对故事主角元素注视的影响

在首次注视前时间这个指标上不存在显著差异(F(2,60)=0.431,p=0.652)。

在注视时长这个指标上存在显著差异(F(2,60)=3.270,p=0.045),经过事后检验可知,第一次阅读与第三次之间存在边缘性显著差异(t=2.009,p=0.054)。

在注视次数这个指标上存在显著差异(F(2,60)=5.926,P=0.004),结果事后检验可知第一次阅读与第三次之间存在显著差异(t=2.852,p=0.008),表明幼儿对故事主角的关注度随着阅读次数的增加而降低。

在注视时长比这个指标上存在显著差异(F(2,60)=3.485,p=0.037),经过事后检验可知,第一次阅读与第三次之间存在边缘性显著差异(t=2.189,p=0.037)。

在注视次数比这个指标上存在显著差异(F(2,60)=4.549,P=0.014),经过事后检验可知第一次阅读与第三次之间存在显著差异(t=2.463,p=0.020),从这两个指标上也可以看出第三次阅读相比于第一次阅读,儿童对故事主角的关注比例显著下降。

2.重复阅读对新异事物元素注视的影响

在首次注视前时间这个指标上不存在显著差异(F(2,60)=1.039,p=0.360)。

在注视时长这个指标上存在显著差异(F(2,60)=3.216,p=0.047),经过事后检验可知,第一次阅读与第三次之间呈现出显著降低(t=2.337,p=0.026)。

在注视次数这个指标上存在显著差异(F(2,60)=3.743,p=0.029),经过事后检验可知,第一次阅读与第三次之间呈现显著降低(t=2.667,p=0.012),表明幼儿对故事中呈现出的新异事物的关注度随着阅读次数的增加而降低。

在注视时长比这个指标上无显著差异(F(2,60)=2.127,p=0.128)。

在注视次数比这个指标上无显著差异(F(2,60)=1.488,p=0.234)。

四、讨论

本研究以眼动仪为工具,探讨了幼儿以自主阅读的方式重复阅读图画书五次后对其图画书阅读的影响。在幼儿进行的五次图画书重复阅读中,用眼动仪记录了第一、三、五次阅读的眼动数据,分别以图画书中的文字、故事主角、新事物作为研究的兴趣区,分析了在这些眼动区域内被试三次阅读的首次注视前时间、注视时长、注视次数、注视时长比和注视次数比。

(一)重复阅读对儿童图画书阅读中文字关注的影响

根据研究结果,我们发现在幼儿进行自主阅读重复到第三次时,幼儿对文字注视的首次注视前时间与第一次相比出现显著减少,这说明随着重复次数的增加,学前儿童在进行图画书自主阅读时,能够更快更早地关注到文字。在注视时长和注视次数这两个眼动指标上,均无显著差异。这个结果与之前在分享阅读下进行的重复阅读的结果不完全一致。

表3.幼儿在不同重复阅读次数时关注图画书的眼动指标

3-6岁是幼儿词汇数量增加十分迅速的时期,儿童在5-6岁时已经掌握了不少词汇,陈帼眉认为(2015),学前儿童认字一般处在泛化阶段和识字阶段,他们会首先倾向于把对象作为整体来感知,认字时也往往把一个字甚至由两个字组成的词作为一个整体,因此我们与其说学前儿童认字,不如说他们在认图。因此他们虽然会认读,但不能清楚了解字的细节。[10](P358)

因此,在自主阅读的过程中,没有成人的讲述进行辅助,幼儿虽然认出一些字,但是不能很好地将看到的文字的意义进行整合,并将整合的句子的意义与图画书中的图画内容进行联系。我们可以看出,幼儿在对图画书中的图画熟悉之后,他们会将部分注意力转向文字,由于幼儿识字量的限制,关注文字可能并不能帮助理解图画书的故事内容,所以他们虽然更早地关注到文字却没有在文字区域停留更长的时间。

(二)重复阅读对儿童图画书阅读中图画元素关注的影响

根据研究结果,发现儿童在图画书阅读中对图画元素的关注情况与文字区不同。

第三次和第一次阅读相比,对于故事主角的关注呈现显著下降。这说明,随着重复次数的增加,幼儿对故事主角的出现不再感到新奇,关注程度明显降低。

对新事物的关注,在第一次阅读时,幼儿对新事物的关注时间比例占到了对整页关注的40%以上,但是随着阅读次数的增加,阅读到第三次时,幼儿对新事物的注视时长、注视次数就呈现显著下降,说明其对新事物的兴趣减少,同时也反映出幼儿对故事的熟悉程度增加。

出现这种结果的可能原因是,自主阅读与分享阅读相比,前者没有成人的讲述进行辅助,因此在阅读过程中,他们首先会关注图画书中故事主角,并注意到图画书中的文字,当发现一些自己能够认读的字时,尝试用这些认识的字来帮助自己理解故事。

其次随着阅读次数的增加,5-6岁的幼儿对图画书中图画元素,故事主角或新事物已经越来越熟悉,于是对他们逐渐失去兴趣,注视时长、次数显著下降。

最后随着阅读次数的增加,幼儿会更早地关注到文字,但是他们无法将文字与图画形象之间进行联结,与此同时他们能够认读的字词也不能帮助他们理解故事,于是他们就不再给予文字更多的注视。

(三)关于重复阅读的次数

对于图画书重复阅读的最佳次数,研究者们没有一致的观点,但是Korat(2009)的研究探讨了儿童图画书重复阅读的最佳次数,他们的结果显示重复三次和五次的儿童在文字的意义建构和语音意识上比控制组(只阅读一次)有更高的得分,并且重复五次的效果要优于重复三次的效果。

另外Verhallen(2011)研究了儿童在六次重复阅读一篇文章之后,他们对目标词的关注情况,记录了第三、四、五、六次时的眼动数据。[11]研究结果发现,在第五次和第六次重复阅读时,儿童在眼动指标上已经不存在显著差异,儿童在第五次重复阅读时已经取得了较好的阅读效果。

因此,本研究选择进行五次重复阅读,但是研究结果发现大班幼儿在阅读到第三次时,在图文的注视上已经出现了显著差异,通过研究结果,我们可以发现阅读第五次的数据与第三次的数据相比没有显著差异,因此我们推测,对于大班幼儿来说在自主阅读的方式下是否重复三次是最佳的重复次数选择。

五、结论

本研究选取了31名5-6岁的幼儿进行自主阅读方式下的重复阅读,记录了被试第一、三、五次阅读时的眼动行为,结果发现,文字注视方面,在首次注视前时间这个眼动指标上,在第三次阅读和第一次阅读之间存在显著下降,在注视时长和注视次数这两个眼动指标上不存在显著影响;图画注视方面,阅读第三次和阅读第一次之间在注视时长和注视次数这两个指标均存在显著下降。表明随着重复次数的增加,幼儿会更早地关注到文字,同时对图画的关注度下降。

六、教育建议

鼓励学前儿童进行重复自主阅读,并对其进行指导和帮助。重复阅读是学前儿童喜爱的一种阅读方式,他们通过重复行为来进行自身的自我调节,通过同化与顺应适应外部环境的过程,使自己的心理发展达到某种程度的平衡。因此,无论是家长还是教师,当孩子要求重复看一本图画书或反复要求你为其讲述同一个故事的时候,应该满足幼儿的要求。

本研究的研究结果发现,重复自主阅读中儿童会更早地关注文字,与文字的接触能够让幼儿逐渐获得关于汉字的基本的文字意识,而这与儿童未来阅读能力的发展息息相关。5-6岁的幼儿已经能够认读一些文字,但是在重复自主阅读的过程中,自身已有经验不能帮助他们更好地理解故事,这个时候就需要家长和老师对其进行一定的指导或帮助。我们可以在幼儿自主阅读2-3次之后,针对图画书中一些不易理解的地方给予提示,选择图画书中的有效信息,以讲述或提问的方式,帮助幼儿将文字和图画建立联结,从而促进其更好地理解故事内容。