《五声反切正韵》语音特点及其基础音系商榷

曹祝兵

(阜阳师范大学 文学院,安徽 阜阳 236037)

一、吴琅及《五声反切正韵》简介

(一)吴琅生平①

吴烺(公元1719—公元1770?),字荀叔,号杉亭,著名文学家吴敬梓的长子。康熙五十八年(公元1719年),吴琅生于全椒;雍正七年(公元1729年)左右,吴琅十岁左右便失去慈母,被庶祖母程氏收养;雍正十年(公元1732年),吴琅年十三,随父吴敬梓初次游览金陵;雍正十二年(公元1734年),吴琅年十五,随父移居南京;在此后的十余年内,吴琅虽名声在外,但仕途不顺,虽每岁参加科考,却未能及第;乾隆十六年(公元1751年),吴琅时年三十二岁,迎来了仕途的转折点,此年,乾隆南巡,吴琅等以迎銮殿献诗赋被诏试行在,吴琅因才思敏捷,应对自如,被赐举人,授内阁中书,从此开始了京城闲官的薄宦生涯。因为内阁中书是闲职,因而吴琅在此后的十余年,经常回南京、扬州一带走亲访友:乾隆十七年(公元1752年),到扬州访友;第二年春(公元1753年),又回故里全椒奔丧;乾隆二十年(公元1755年),又泛舟南归;乾隆二十八年到乾隆三十年(公元1763年—1765年),吴琅客居广陵,期间游无锡、镇江,又回扬州、全椒。大约在乾隆三十四年(公元1769年)左右,吴琅被派往甘肃,任宁武府同知,不满一年因病归故里;大约在乾隆三十五年(公元1770年)病故,终年五十一岁。

纵观吴琅生平,可分为三个阶段:少小时期(15岁之前),在故里全椒生活学习;青年时期(15岁到32岁之间),迁居南京,不时回故里全椒;壮暮年时期(33岁到59岁之间),官宦生涯,往返于京城与南京、扬州、全椒之间。

吴琅的一生,绝大部分时间学习生活在江淮一带,而青少年时期,一直居住在全椒、南京,平时多与文人集会,此段时间的经历,对其语言观念的形成当有一定影响。

(二)《五声反切正韵》

吴烺平生著述甚多,除诗文《杉亭集》外,还有科技著作《周髀算经图注》、《勾股算法》,以及《五音反切正韵》等。

《五声反切正韵》卷首有江都程名世序,署乾隆昭阳协洽且月(乾隆二十八年六月),故一般认为该书成书于公元1763年,序属清代中期韵学著作。

该书共有六篇:“辨五声第一”“论字母第二”“审纵音第三”“定正韵第四”“详反切第五”“立切脚第六”。作者吴琅在“一本天籁”语音思想指导下,想通过“辨五声”“详反切”,达到如实描写当时雅音或通语(“定正韵”)的目的。

该书相较其前的韵学之作,有一定的创新。其创新之处在“审纵音第三”之中以“位”易“字母”:吴琅认为古代韵学著作按字母立法,“立法琐屑,不胜其烦”,而“字母为标,不过虚位,未尝不可易字以代之”,因而该书不立字母,而分纵音为二十位,与韵相配,列为纵音三十二图。纵音三十二图,每图纵音都为二十位,且第十八图都有音无字。有音无字,实为空位,当为便于诵读。该书语音系统包括十九声母、三十二韵母与阴平、阳平、上、去、入五个声调。

二、《五声反切正韵》声韵特点

根据考察,我们发现《五声反切正韵》声韵具有全浊声母清音化、知照合流、部分知章组字混入精组、零声母扩大、见组声母腭化、-m尾消失、-尾与-n尾相混、入声韵尾无-p、-t、-k且与阴声韵相配等特点。

(一)全浊声母清音化

《五声反切正韵·论字母第二》如是安排三十六字母(表1)。

表1 三十六字母安排表

吴琅说:“按上三十六母,细分之,只用十九母足矣,余皆复处了。”所谓“复处”即“重复”,即上表第二至第四行与第一行所表示语音相同,可见《五声反切正韵》声母实为十九个,而全浊声母无一例外地全部消失了。

考察二十纵音图,我们发现吴氏将清浊声母归并一起,如:第一图将“通”(透母)“同”(定母)、“充”(照母)“虫”(澄母)、“风”(非母)“冯”(奉母)作为同音阴阳调字;第四图将“腔”(溪母)“强”(群母)、“枪”(清母)“墙”(從母)作为同音阴阳调字,等等。从吴琅对韵图的处理来看,全浊声母全部归入相应的全清或次清字母。

(二)知照合流

吴琅在安排三十六字母时,将照母列于知母之下,澄、穿、床、禅母等列于彻母之下(见表1),且系统考察二十纵音图知组、照组的安排,发现知照组混并现象出现在“公”“冈”“兹”“归”“居”“孤”“皆”“根”“关”“坚”“高”“钩”等十二韵之中(《五声反切正韵》二十纵音图共三十二图,有十六图知照组无字或仅有入声字)。这些都充分表明,《五声反切正韵》的知照组声母已经合流。

(三)部分知庄组字混入精组

《五声反切正韵》庄组字除了并入知章组外,其余的混入精组。详尽考察二十纵音图第十、十一、十二位(吴琅将这三个位置安排精组字),发现有较多知庄组字混入精组,如:“冈”韵精组混入“怆”(初母);“兹”韵精组混入“测”(初母)、“色”(生母);“该”韵精组混入“洒”(生母);“关”韵精组混入“篡”(初母);“钩”韵精组混入“邹”“绉”(庄母)、“愁”(崇母);“孤”韵精组混入“楚”(初母)、数(生母);“居”韵精组混入“戍”(生母);“根”韵精组混入“撑”(彻母)、“森”“渗”(生母);“干”韵精组混入“谗”(崇母),等等。

(四)零声母扩大

《五声反切正韵》零声母范围进一步扩大,吴琅将“影”“喻”“微”母叠于“疑”母之下(参见表一),表明这些读音是相同的,都演变为零声母了。仔细考察二十纵音图第三位所列代表字,除了“疑”母字之外,还有“影”母字、“喻”母字和“微”母字。同一位置的声母是一致的,吴琅将“影”“喻”“微”“疑”母字置于同一位置,那么其声母读音一定是零声母。

(五)见组声母腭化

吴琅在“论字母第二”中说:“见母于东韵,不能切‘宫’,欲切‘宫’字,于三十六母中,竟无母可用;又如溪、群二母,于东韵只切得‘穹’、‘穷’二字,欲切‘空’字,即无母可用,可见其挂漏处正多也。”这表明见组声母在尖音前已经腭化了。而精组声母他并未论及,韵图中见组字与精组字的安排也泾渭分明,所以,我们认为精组字并未腭化。

曾、梗摄并入臻摄,乃吴琅特意安排,他在“定正韵·第十七图”后说:“已上四图,真文元庚靑蒸侵韵,在昔庚靑真文之韵,辩者如诉讼,以其有轻重清浊之分也,如北人以‘程’、‘陈’读为二,南人以为一,江以南之‘生’、‘孙’异,淮南则同,相去未百里,而读字即迥别者,何也?一则父师授,受童而习之以为故常,一则为方言所囿,虽学者亦习而不察也。然琅以为不必问其读何如声,但一启口,即莫能逃乎喉、腭、舌、齿、唇之外,亦即在三十二图中,虽其声不同,而其位则不易,是以寄耳。”

可见,吴琅如此安排,乃是记录实际语音而为,吴琅所熟知的某方言之中曾、梗、臻、深等摄字已经混同。而山、宕摄字并未相混,这说明,-尾与-n尾相混仅限于in/i、n/之间,an/a界限分明。

(七)-m尾消失

吴琅评价《中原音韵》说:“周德清作《中原音韵》,于监咸、侵寻等韵界限甚严,所谓闭口字不与寒山先天真文庚靑等相通者也。今配之华严字母,似当分出侵寻、监咸以调协音、谙二母,然声音之道无穷,是书不过为切韵家发凡举例而已,虽增之至于无穷,而其理则一而已矣。”吴琅认为,徇古则当分别侵寻、监咸,若以声音之道,则侵寻、监咸可合一。“至于侵韵别为一部,不与真庚等韵相通,究竟‘心’之于‘新’、‘衾’之于‘勤’,其声无大异,必欲强为之说,以侵韵为闭口字,斤斤然分其畛域,则何以处夫燕人之读‘程’‘陈’乎?其亦可以不必矣。”而于韵图安排中,吴琅将“心”“阴”“品”入“斤”韵、“南”“堪”“三”入“干”韵、“盐”“敛”“染”入“坚”韵,可证,深摄、咸摄混入臻摄、山摄,-m尾在《五声反切正韵》语音之中已经消失。

(八)入声韵尾无-p-t-k且与阴声韵相配

《五声反切正韵》二十纵音图中,入声韵字在“居”“锅”“耶”“兹”“孤”“瓜”“嗟”“基”“家”“鸠”“归”“该”“歌”“他”等十四韵中出现。可见,与传统韵图入声配阳声不同,该书入声韵与阴声韵相配,吴琅说:“邵长衡撰古今韵略,采明章黼所著韵学集成内四声韵图,分为二十一部,有入声者十部,余皆无入声,如以屋韵系‘东’,以质韵系‘真’,此皆拘守成见,而不明于切响自然之理。北人读字多平声,今使北方读‘屋’必读为‘乌’,而不读为‘翁’;读‘质’必读为‘支’,而不读为‘真’。即使幼学童子调平仄亦必尔。故琅所列之五声目次,皆一本天籁也。”

入声配阴声,且“一本天籁”而“读‘屋’为‘乌、读‘质’为‘支’”,那么《五声反切正韵》入声无-p-t-k之分,当是喉塞音-。

三、《五声反切正韵》基础音系商榷

(一)学界对《五声反切正韵》基础音系的讨论

关于《五声反切正韵》的基础音系,学者观点不一,主要有以下几种观点:

应裕康将其看作描写北方官话语音之作[1](P492);李新魁将其作为江淮方言的代表之作[2](P192);李新魁、麦耘认为是以金陵为中心的“江南”官话音系[3](P287);陈贵麟认为其基础音系定为江淮官话洪巢片[4];黎新第认为其音系基础是南方系官话代表——江淮官话(下江官话)[5];李葆嘉将其看作南京官话音系[6](P108);孙华先认为其基础音系是南京方言,且受到异时异地语言的影响[7];张淑萍认为是南方官话音系[8];王松木认为该书语音系统实际上是一个综合音系、理想音系[9](P23);臧凤认为《五声反切正韵》的音系与北音关系稍远,虽然与南音有相似之处,但其声韵特点更接近清时期的官话音系,同时具有江淮方言的特征[10]。

(二)《五声反切正韵》基础音系商榷

上述几种观点,可分为几类:理想音系说、北方官话说、南方官话说、江淮官话说、南京方言说。

吴琅想在《五声反切正韵》之中绘画自己心中的理想音系,想“一本天籁之音”,而在实际操作中,他却是倾向于某种实际语音的,他说:“至于侵韵别为一部,不与真庚等韵相通,究竟‘心’之于‘新’、‘衾’之于‘勤’,其声无大异,必欲强为之说,以侵韵为闭口字,斤斤然分其畛域,则何以处夫燕人之读‘程’‘陈’乎?其亦可以不必矣。”“读‘屋’必读为‘乌’,而不读为‘翁’;读‘质’必读为‘支’,而不读为‘真’。即使幼学童子调平仄亦必尔。故琅所列之五声目次,皆一本天籁也。”这些言论表明,《五声反切正韵》的基础音系不是理想音系,而是实际语音的反映。

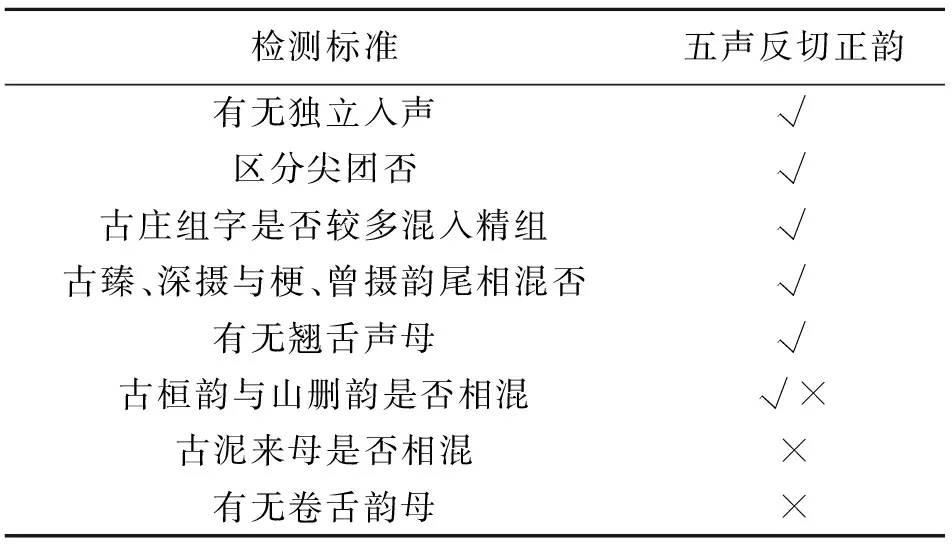

至于是南方官话还是北方官话,我们可以参考黎新第区分南北官话的标准,对其进行考察,具体见表3。

表3 南北官话判断标准表②

表3中的8条判断标准,《五声反切正韵》有5条完全符合,古桓韵与山删韵仅仅撮口江以北不混,江南相混,这一条标准也基本符合。而泥来不相混、无卷舌韵母当时为受北方官话影响或照顾某地方言所致。可以说,《五声反切正韵》的基础音系是南方官话。

而江淮方言(官话)、南京方言等语言与南方官话之间关系特殊,黎新第肯定下江官话,也就是江淮官话是南方官话方言的代表[11]。张卫东与此意见一致,他说:“南方官话这个相对稳定的语音系统,历代皆有量变,然而直到明初洪武年间仍未发生质的变化。《西儒耳目资》表明,南方官话在明末仍是通行全国的官话,仍以江淮官话为基础方言,以南京音为标准。至于现代官话标准由南京话转为北京话,则迟至晚清。”“有明一代至清末的汉语官话分南北两支,南方官话以江淮官话为基础方言、以南京官话为标准,且长期处于主导地位,通行全国。”[12]

照此观点,认为《五声反切正韵》基础音系是南京方言或江淮官话或南方官话,只是认知范畴大小不同。我们采用黎、张二位先生的观点,认为《五声反切正韵》基础音系是以南京方言为标准的、以江淮官话为基础方言的南方官话。

正如李新魁、麦耘、孙华先、臧凤等学者所述,《五声反切正韵》语音系统还羼杂有其他方音在内。《五声反切正韵》无卷舌韵母,而作者吴琅家乡方言——全椒方言声韵调系统与《五声反切正韵》基本一致,且至今仍无卷舌韵母,“儿”“耳”两字都念ei韵母[13](P435)。吴琅少小时期(十五岁之前),在故里全椒生活学习,所操语言为全椒方言,在著作之中方言的自然流露也是情理之事。

四、结语

吴琅所著《五声反切正韵》是一部描写实际语音的韵学著作,其音系基础是以南京方言为标准的、以江淮官话为基础方言的南方官话,同时羼杂有其他方言特点,如安徽全椒方言。该书对研究明清时期南京话、江淮方言及南方官话有一定的价值,对研究近代官话语音的发展也有参考价值。

注释:

① 吴琅生平参照《全椒县志·人物》;李汉秋《吴琅〈杉亭集〉及其价值》,《文献》1991年第3期;孟醒仁《吴敬梓家世、生平补正——读吴琅手钞本〈杉亭集〉札记》,《江淮论坛》1981年第2期。

② 表3参考黎新第《明清时期的南方系官话及其语音特点》,《重庆师范学院学报(哲社版)》,1995年第4期。