音乐文本深层意义的符号学方阵解读

——以小提琴协奏曲《梁祝》为例

●丁 鼎

(华南师范大学,广东•广州,510000)

引 言

符号学巴黎学派核心人物、结构语义学家——A.J.格雷马斯①(Algirdas Julien Greimas)认为“叙事文本是由表层结构和深层结构所构成,在叙事文本中,深层结构在逻辑上先于表层结构,表层结构是深层结构生成的结果,而深层结构则是表层结构的简化。”[1](P2)在文学、神话等文本中,深层结构其实就类似于言语的句法组织结构,该结构以“二元对立”原则为基础,在此基础上格雷马斯进一步扩展为两组“二元对立”的结构,创立了“符号学方阵”,用来解读叙事文本的深层结构。当然,“符号学方阵”对于深层结构的解读也广泛应用于文学、新闻传播、影视等多个领域。著名芬兰音乐符号学家埃罗•塔拉斯蒂②(Eero Tarasti)认为“符号学方阵组合是可以运用于任何层面分析的可操作的工具”[2](P14)。在《音乐符号学理论》③一书中他将“符号学方阵”运用至音乐作品分析中,对加布里埃尔·福雷④(Gabriel Faure)的著名歌曲《梦醒时分》通过“符号学方阵”的方式进行音乐—诗歌文本的互文解读,以此更好的解读音乐作品的深层结构及深层结构中所蕴含的音乐深层意义。音乐作品的深层结构蕴含着深层音乐意义,深层音乐意义依附于音乐作品的深层结构,以“符号学方阵”的解读方式,展现出音乐形式与音乐内容、音乐表层表现与深层文化意义之间的关系。

一、符号学方阵在音乐艺术中的内部关系阐释

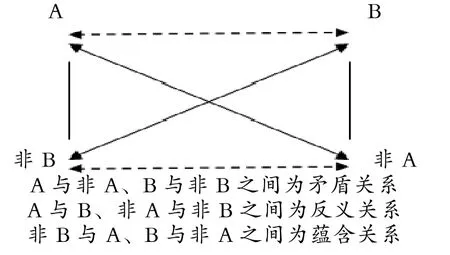

在进行符号学方阵的分析之前,我们首先要找出故事叙事中的二元对立关系,以此为基础来推衍出整个故事的叙事模式。塔拉斯蒂的音乐符号学研究理论基础便是结构语义学理论,“符号学方阵”及内部二元对立关系(见图1)。

图1

两组二元对立关系即为A:B=非A:非B,这个公式是对二元对立的基本结构的简洁表达,由此组成一个矩形图,它被看成是一切意义的基本细胞。“在塔拉斯蒂看来,“音乐文本中同样存在类似于符号学方阵的对立结构,它属于音乐文本的深层结构,类似于申克的所谓‘原始声部’的背景。当人们将音乐与这样的深层结构相关联时,它是被作为‘有意义’的结构来体验的。”[1](P2)因而音乐文本中的“符号学方阵”不单包含着文学叙事作品中方阵的义素,鉴于音乐艺术的特殊性、音响在音乐传播中的重要性,音乐中的符号学方阵还包含着音乐音响、技术等方面的相关义素。立足于音乐本体生成的符号学方阵更好的将音乐形式与内容之间的关系以一种最直观的形式展现在听众面前。这样的解读方式对音乐作品的深层理解具有极大的指向作用。

笔者以小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》为研究对象,力图通过“符号学方阵”的解读方式来更好的挖掘音乐文本背后的深层文化意义。之所以选择《梁祝》这部作品的主要原因在于“梁祝”故事在中国可谓家喻户晓。首先,小提琴协奏曲《梁祝》拥有强大的文化背景。其次,音乐作品的内容已经通过标题直接暴露在欣赏者面前,但“如果欣赏者事先没有阅读过乐谱文本或者事先没有听过对该器乐作品语义性的标题解说,作为语义符号的标题是无法显现在音响文本中的,在这种情形下,器乐音响文本之语义性标题对欣赏者是不发生作用的。”[3](P61)小提琴协奏曲《梁祝》的背后是历时进程中以“梁祝”为文化母体的一系列艺术创作,音乐作品的生成经历了从文学到戏曲再到纯器乐作品的抽象过程。因而,小提琴协奏曲《梁祝》的音乐意义与传统民间故事和文学文本“梁祝”的意义也是一脉相承。那在“梁祝”文化母体为中心的一系列创作、传播中到底蕴含了哪些深层民族文化背景与传统文化意识呢?以“梁祝”为母体的一系列创作,从文学到音乐的表现是一种从具体到抽象的发展过程,如果我们说文学文本通过言语来进行这样深重意义的内容表现其实不是一件非常困难的事情,可以通过繁多的文学叙述手法来进行表现,但在极度抽象的音乐艺术中能否展现如此深厚的文化底蕴、复杂的意识形态内容?特别是纯音乐作品小提琴协奏曲《梁祝》舍弃了戏曲中的唱词,没有了人声的参与,作曲家又是通过什么样的方法组织声音来表现这一深厚文化意义的音乐主题呢?在音乐作品中是如何将音乐内容意义层与音乐音响表达层结合起来的,音乐作品的意义和音乐语言的句法特征又是如何结合的呢?从作品的艺术生命维度来看,小提琴协奏曲《梁祝》已将以上几个问题有效的解决了。“符号学方阵”或许可以以一种更直观的方式帮助我们实现对音乐作品深层意义解读。

二、《梁祝》中与循环时空、生死观念相关的符号学方阵

“标题音乐的创作者们或多或少都会借助标题文本中的‘情节结构’或‘叙事体系’,构建与之相适应的‘音乐结构’或‘叙事模式’,借受众的想象与联想,表现标题(文字等)中所包孕的隐喻特质”[4](P100)。从叙事角度来看,小提琴协奏曲《梁祝》在整体上采用了文学故事中的主要叙述程序,从表层结构中行动者之间的关系来看,可将作品分为两大序列:梁祝二人相爱;反抗包办婚姻。作品的引子与呈示部讲述了第一序列,展开部与再现部讲述第二序列。笔者认为在这两序列中行动元模式的发展,“梁祝”二人是整部作品的主体,也是行动的发出者,客体为“自由爱情”,接受者则为“两只蝴蝶”。因为作为主体的“梁祝”一直都在试图冲破封建束缚来获得自由的爱情与婚姻,这也是整部作品的一条基线;他们没能抵抗住封建势力的强压以失败告终,最终只有在二人化为两只蝴蝶时才能真正的双宿双飞,因而“蝴蝶”成了爱情真正的接受者。在这一叙事程序中“反对者”显而易见是封建守旧派,他们坚持认为婚姻应服从父母之命、媒妁之言,坚持门当户对的婚恋原则,反对自由婚姻。在这里的“辅助者”笔者认为应该是蝴蝶,因为最终他们只有化为了蝴蝶才能成双成对、摆脱封建礼教的束缚。蝴蝶对于爱情的实现起到了推动促进的作用。

音乐作品的叙事从人间开始,作品开始引子部分由弦乐组泛音、定音鼓震音以及竖琴分奏的宫和弦为背景拉开序幕,第 4小节开始长笛演奏华彩句,八度跳音迅速交替变换音区,加上颤音的使用,使整体音色柔和且富有穿透力。随后,双簧管的旋律取自越剧过门的引子,显示出徵调式特点,双簧管与中提琴采用模仿复调与对比复调演奏,极具南方水乡特色,加上弦乐泛音与竖琴的单音演奏,音色犹如湖面上微动的波光,清脆明亮的笛声犹如鸟鸣一般,抒情优美的旋律为人们呈现出一片小桥流水、明媚春光、鸟语花香的人间景色。引子主题在全曲中有很重要的作用,可以说是贯穿了整部作品。引子部分主要向听众交代了时间、地点等环境信息。“梁祝主题”音乐自12小节起由独奏小提琴从A弦开始在明亮的高声区奏出,材料取自越剧中的抒情唱段,竖琴华丽飘扬的上下行拨音为衬,单簧管声部采用模仿复调使主题旋律延绵不断,然后独奏小提在G弦重复演奏一遍,单簧管也换为长笛与之呼应。之后出现的大提琴浑厚有力的音色类似于男性低沉磁性的声音,更易表现男性的潇洒阳刚特征,小提琴轻巧悠扬,音色音域非常接近女生音区音色表现,善于抒发人的感情。大提琴与独奏小提“对答”构成呈示部的中部,描写了梁祝二人的相识,最后乐队全奏再次演奏主题突出表现了梁祝之间的深厚友谊,同时揭示了彼此暗藏在心中的爱慕之情。最后小提琴的华彩句重复加花,作为连接导入下部分内容。这一部分音乐内容的叙述表现了“梁祝”二人在人间的状态。

在再现部中引子材料起连接、承上启下的作用。长笛华彩句之后添加了竖琴的八度滑音,这样的使用产生神奇、梦幻朦胧的动态效果。此时整个再现的引子呈现出的是一种飘渺、梦幻的天堂仙境。音乐材料上的略微变化与乐器使用上的差别使音乐产生了完全不同的效果,将之前美好的人间春景化为仙境一般。“梁祝主题”自 666小节开始再次出现,首先是第一小提琴带“弱音器”的演奏,在拉奏琴弦时不但音量上明显减弱,而且音色也发生变化、产生一种神秘清远的效果。主题升华部分自 683小节开始,弦乐组去掉了“弱音器”拨奏,钢琴织体在高音区轻巧的演奏华彩音型,犹如两只蝴蝶翩翩起舞,色彩性乐器在此描绘仙境产生极好的效果。独奏小提琴此时的颤音犹如蝴蝶振翅。最后部分表现了人们对梁祝爱情的一种歌颂,人们以化为两只蝴蝶的方式来表现出对忠贞自由爱情的追求与向往。在此段音乐完成了时空转化与人化成蝶的内容陈述。

在引子与连接部两段音乐中,音乐主题材料相同一种循环时空的理念通过形式首先得到了呼应。但在乐队配置与乐器使用方法上的改变使音乐的意境发生了极大的变化,加“弱音器”的弦乐器从音色上达到了一种朦朦胧胧、云雾飘飘的效果,再加上西方音乐中经常用来表现天使、精灵与梦幻场景的色彩性乐器——竖琴的加入,使音乐中的“实”与“虚”在此表现得淋漓尽致。音乐表现出的不同环境背景,均在试图尽力阐释清楚文学故事中的发生背景,诠释了故事发生的空间变化,为之后人物的变化做铺垫。

音乐中空间的变化为之后出现的“音乐行动者”转化提供了基础,空间的转化导致梁祝二人由现实中的人成为了虚幻天堂比翼双飞的蝴蝶,配器的变化使音乐产生时空交错的幻想。主部主题再现省略了低音声部的重奏,因为此时音乐表现的不再是人与人之间的人间爱情。呈示部再现直接省略了副部主题的再现,这是因为副部主题主要描写了梁祝二人在人间三年同窗的学习生活,但此时已今非昔比,此时二人已双双化作蝴蝶,在天堂仙境中相爱,再也不会有凡间生活,所以此处也没有必要再重现表现人间美好生活。这种做法虽然可能造成了奏鸣曲式结构的不完整,但是从音乐叙事的角度来讲却是合理的。因此在人间里人与人之间的爱恋与仙境中的两只蝴蝶的爱情成为了方阵中的两极:一边为人类;另一边是以蝴蝶为代表的非人类。梁祝主题音乐也由于弱音器与非弱音器、伴奏音型及织体上的不同使用,使音响效果产生矛盾对比,也对音乐内容的所指产生辅助的作用,因而得此方阵(见图2)。

图2方阵中分别包含的人间与天堂、人类与蝴蝶两组元素都是对立关系,在音响文本中听众可能无法得知具体的描述,因为音乐语言无法像人类的言语一样可以精确的表述“现在是下午两点”或“我在电影院”等信息,也不可能像文学作品一样拥有现在进行时、过去式等时态表述。但正如波兰音乐学家丽莎所言“音乐是一种多语义的传达物,也就是说,是非单义性的,它完全可能以多种方式被‘理解’。”[5](P178)对于音乐的解读可能一方面更多源于音乐中的对比,上面两部分音乐,首先,音乐结构方面呈示部与再现部的重复,与《梁祝》故事中死而复生的循环时间观念不谋而合。从哲学的维度来看,从相爱到抗婚到化蝶即是主人公从生到死到化蝶的变化过程,这体现了中国人意识中的时空观念即循环时空观,当然更进一步讲,还体现了中国传统文化中对待生死的态度。这种现象背后蕴含的是儒释道思想对中国文学、艺术发展的深远影响。以“梁祝”为母体的一系列艺术创作在时代发展中生成了一个无形的符号域,“民族的核心思想作为深层的民族文化蕴涵,在符号域内得到多方面、多形式、多渠道的体现。”[6](P108)

在中西方神话思维中皆认为世界是循环的,进而就产生了循环时间观念。在古希腊“毕达格拉斯学派的赫西俄斯(Hesiod),就曾设想过无穷再现的时间,亚里士多德的学生欧德莫斯(Eudemus),想象过一种时间回归,以至他能一而再、再而三地坐下来和学生谈话。”[7](P56)当然在循环时间观念的影响下,大家认为世界上的万物都处于循环状态,从早到晚、天黑到天亮、花开花谢,整个世界一切生灵都处于循环往复的状态之中,对大自然的观察探索中奠定了神话的发展机制。“自然界的万物春华秋实,一岁一枯荣,生生死死,年复一年,使远古人类联想到人的生死繁衍,便产生了人死而复生的想法,创造了许多死而复生的神的神话传说。[8](P344)所以,在西方古代许多神话故事以及祭祀仪式都与时间、季节的循环变化有关。在神话思维中人们把时间视为一种封闭的系统,处于没有终结无限循环的状态,因而神话故事中人物也经常是死而又生的。“死而复生”分为多种类型,但总体不乏有变体的复生、祭祀复生、因情而复生等情况。“死而复生”文化母体背后折射出的便是传统的循环时间观念以及对人生生死的态度。但随着自然科学的不断进步,西方世界循环时间的相关言论渐渐变少了,人们对宇宙的认识也更加客观、理性。然而,在中国这种循环往复的时间观念可谓根深蒂固、影响深远。从先秦开始,中国文化史上便出现了关于“死而复生”的故事,之后的发展可谓是层出不穷、形色各异,明清之后的戏曲、小说中更是很多涉及生死轮回的问题,如《杜丽娘慕色还魂》《牡丹亭》《桃花人面》《聊斋志异》等,巫术信仰、道教信仰,特别是“佛教因果报应、六道轮回的宣扬,让人们对死后世界的想象达到了前所未有的细致与丰富。”[9](P192)“死而复生”的人生观念对中国文学、中国艺术的创作发展起到了非常重要的影响作用,“梁祝”文化母体便是在此背景中不断流传演变。小提琴协奏曲《梁祝》的故事内容原型便是取材于距今约有一千多年的民间传说故事,传说故事“梁祝”经过口头文学阶段,最早的文字文本见于《十道四蕃志》梁载言书,后到晚唐,《宣室志》②⑤《通俗编》卷三十七中将故事具体化记载。在不同形式的“梁祝”故事记叙中可能出现了情节删减等细节变化,但不论是口头文学,还是戏曲,亦或是器乐作品等表现形式,“梁祝”故事的整体结构、发展过程与结局“化蝶”从未改变。“梁祝”故事经典的“化蝶”结局,从生到死、从人到蝶的故事发展正是体现了传统文化中的生死轮回观念,时间与生死在中国传统文化中是循环往复的。无往不复的观念在中国文化发展的长河中“它不是个别思想家的观点,而是中国人基本的时间观点;它不是个别时代的思想倾向,而是自春秋战国以来,贯穿于中国古代社会中;它不仅停留在理论形态上,而且化为人们的思维方式,影响哲学、艺术、科技、宗教等文化活动。这里包含中国人对生命理解的消息。”[7](P56)

音乐中色彩性乐器、弱音器的使用通过音响营造出空间的变化。音乐材料取舍变化与一些小的装饰音、伴奏音型的变化,使得时空交错、音乐内容升华。作曲家在创作时音乐材料与乐器使用上的小小差别就改变了音乐中意指的指向,结合梁祝故事原型,让人联想到主人公从生到死、从人到蝶的变化。蝴蝶的出现给人们产生了无限的遐想,其实在这里蝴蝶只是一个隐喻,用蝴蝶来表达出人们对于自由爱情的一种心灵寄托,只有这种存在方式才使得“梁祝”的故事继续。

三、《梁祝》中挑战传统封建婚姻观、追求自由爱情的符号学方阵

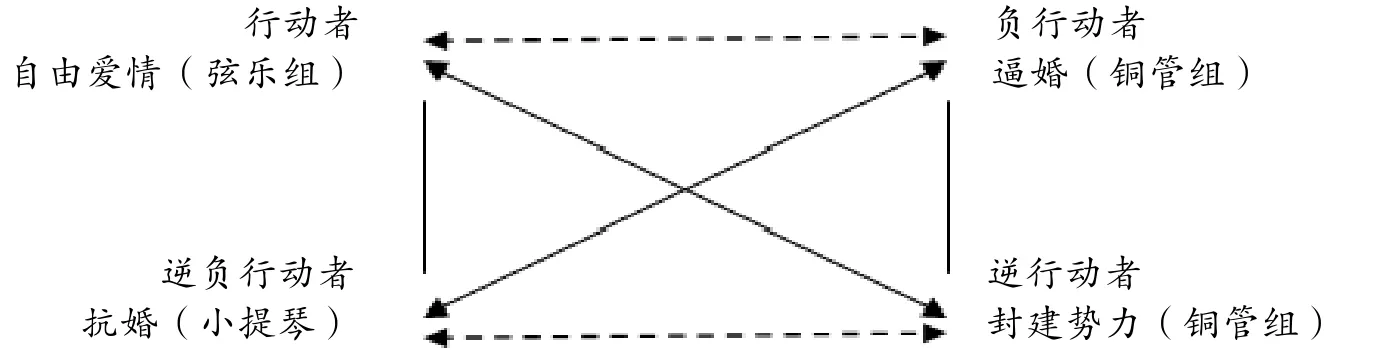

副部“自由爱情”部分中,(自 51小节起)音乐情绪由之前抒情缓慢的中板变为活泼的小快板,回旋曲式结构,独奏小提琴奏出主题,尽管在节奏、速度上有一些对比,但总体来说与之前的“梁祝主题”风格是一致的,都是表现一种阳光明媚、朝气蓬勃的气象。跳音演奏使音乐令人感觉愉悦轻松。第一插段主要是木管组与独奏小提及弦乐组相互模仿对答。第二插段独奏小提琴模仿古筝手法,特别在跳音记号处演奏的特别清脆。此时的竖琴与弦乐组也在模仿琵琶扫弦的手法演奏。作者中西结合丰富了交响音效使音乐更加富有表现力。随后音乐发展(291-298小节),大管首先在其中音区用沉闷的音色奏出级进下行的四音列,加上锣的声音,预示着不祥之兆。大提琴与低音提琴再次演奏引子主题材料,再一次加上大锣凶险、阴森的“咣、咣”声,紧张不安感觉似乎昭示着不祥之兆已变事实。第 309小节开始弦乐组、木管组、铜管组依次进入,音乐情绪渐渐高涨,发展为“封建势力”音乐。铜管组奏出有力低沉、严峻的节奏,表现出封建势力的凶残。这部分音乐情绪与先前产生明显对比。音乐情绪在递进式的加重由阴沉地(Pasante)到不安地(Affannato)最终发展为严厉地、凶暴地(Duramente);节奏变化也十分明显,开始每分60个四分音符增至每分104个最后达到138个;力度也富有明显的对比,mp-mf-f-ff-fff;逐渐增快的速度与力度的明显对比使音乐的紧张感增强。最后乐队大量十六分音符的波状进行将封建势力的压迫感推向高潮。两段音乐对比十分明显,先前还是十分轻松的旋律瞬间,由铜管组与大锣声将沉浸在无限美好的自由恋情中的人们敲醒,似乎在警示大家封建社会中这样的自由爱情是不被看好、禁止的。不同性格的乐器使音乐情绪对比明显,对自由爱情与封建势力两个主题之间的表现起到了重要的辅助作用。因而铜管组与弦乐组在音色上的矛盾,对文学内容中自由爱情与封建势力在音乐中的叙事表现起到助力作用。

音乐继续发展,独奏小提琴以戏曲中散板节奏叙述了祝英台的恐惧悲愤的心情,连续的下弓弓法与如泣的震音下行音调,描写出祝英台痛苦、失望、无助的心情。接着乐队强烈坚决的快板为前奏,突出独奏小提果断而有力的反抗音调。小提琴连续出现强烈的切分节奏,紧凑的十六分音符,音调由低至高,表现出英台极力想要挣脱封建势力的束缚,与封建势力持续僵持、反抗到底,两组乐器之间步步紧逼。由前面部分发展而来的“封建势力”与副部主题发展而成的“反封建”主题交替出现,表现出了两者之间激烈的斗争。弦乐组与铜管组的争执对抗表现出祝英台誓死不屈、顽强抵抗的精神。两种音调形成矛盾对立的两方面,调性不断发生变化,矛盾冲突的音乐形象最终发展为强烈的“抗婚”场面。之后乐队全奏出延绵不断舒缓的音乐节奏,充满了对未来生活的憧憬与向往,但随之而来的却又是铜管组代表的封建势力不断逼近与重压,小提琴连续出现强烈的切分节奏,紧凑的十六分音符,音调由低至高,表现出英台极力想要挣脱封建势力的束缚,与封建势力持续僵持、反抗到底。两组乐器之间步步紧逼,最终象征封建势力的铜管组坚持到了最后。

楼台会音乐之后,进入“哭灵投坟”的段落,此时强烈的闪板,弦乐为快速的十六分音符闪过,板鼓、弦乐组与独奏小提采用戏曲中的“紧拉慢唱”(487 - 500小节),描写了祝英台在梁山伯坟前对封建礼数的血泪控诉。乐队急板与独奏小提琴的散板宣叙调交替进行,不断将音乐情绪推向高潮,最终独奏小提琴完成华彩句、锣鼓齐鸣、乐队齐奏,揭示着祝英台的生命结束—投坟。祝英台的抗婚音调与残暴的封建势力音调交替出现,形成了矛盾的焦点,最后发展为英台惨烈抗婚的悲愤场面。独奏小提琴奏出强烈的切分和弦组成了“誓死不屈、反抗逼嫁”的主题。“逼婚”与“抗婚”两个音乐主题交替出现,形成激烈场面的同时,也将音乐中的矛盾冲突推向了高潮。音乐中独奏小提琴演奏出的反抗力量从强劲发展到悲愤,一种撕心裂肺的控诉与心底的呐喊。面对封建势力浑厚的铜管声部,此时小提琴的音色显得格外单薄,能够让人联想到在对封建文化的挑战中个人力量的渺小。在音乐表现中,“逼婚”与“抗婚”这对矛盾冲突通过铜管组与小提琴音色、配器、力度上的对比,使矛盾发展至高潮。因此笔者得出以下方阵(见图 3)。

图3

从“梁祝”故事的核心思想来分析,故事主要表现梁祝二人反抗门当户对、包办婚姻式的婚姻观念。中国婚俗中,门当户对的婚姻从西周时期便已开始,“传统中国人的婚姻,普遍是包办婚,从择偶到成婚,一切婚事均由父母做主和操办,很少有个人的意志、自由恋爱的权利。”[10](P27)“梁祝”文化母体的相关创作也皆是通过从相爱到抗婚到化蝶的发展脉络来表现人民对纯洁爱情与自由婚姻的向往。

反抗最终失败、以死亡式悲剧告终,但背后似乎透射出一种悲剧的美、悲剧的喜,这其中也折射出现实主义与浪漫主义的对立。梁山伯与祝英台的爱情故事犹如罗密欧与朱丽叶的故事一样,最能在悲情中给人美感。虽然他们在凡间自由爱情不能得到准许与祝福,但是他们以另一种方式——蝴蝶而存在,将爱情故事在一种虚渺的幻象空间继续,“古代文化,通过其时间再生的神话,使人们感觉到有可能克服人生的暂时性和一次性。”[6](P152)所以中国神话、文学等创作中结局大都是皆大欢喜的圆满结局。通常我们说死亡是伴随着对世界不舍的痛苦,但在这里死亡反而意味着重生与希望,也夹杂着一丝喜悦,因而活着反而成了一种痛苦,“生”与“死”在这里意味刚好相反。这似乎也刚好契合了老子所言“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,“祸福之相因,很容易使我们联想起‘塞翁失马,焉知非福’的故事。在日常生活上,福中常潜伏着祸的根子,祸中常含藏着福的因素,祸与福是相依相生的。事实上,正与邪,善与恶,亦莫不如此。甚至一切事象都在对立的情况中反复交变着,而这种反复交变的转化过程是无尽止的。”[11](P287)透过“梁祝”文化母体,我们还可以领会出这样一种哲学层面的人生认识。

结 语

正如卡西尔所言“语言、艺术、神话、宗教绝不是互不相干的任意创造,它们是被一个共同的纽带结合在一起的。”[12](P87)文学、音乐、绘画、电影、宗教、神话等类型的艺术,在意义形成方面主要由两种方式实现“一种通过内部重新解码的方式来形成意义;另一种通过外部重新解码的方式来形成意义。”[13](P65)以“梁祝”文化母体为中心的艺术创作以不同的形式形成了多条结构链,每根结构链互相接近,又通过相似的文化意义形成了一个巨大的“梁祝”文化符号域,也正是在这样一个空间之内,文字符号、视觉符号、音响符号才能相互关照、互阐互渗。文化符号域的存在,使类似小提琴协奏曲《梁祝》这样的音乐作品能够让听众可以准确地把握音乐所要表现的内容。因此,对于了解这一文化符号域的欣赏者来说感受小提琴协奏曲《梁祝》的音乐内容并不算一件难事,但想要搞清楚音乐内容是如何通过音响来进行表现的才是更重要的问题。符号学方阵的解读方式或许能够打破先前单纯的音乐形式分析,在形式分析的基础上与音乐内容的结合,通过方阵的呈现引发人们对于以声音为材料的最抽象的艺术表现——音乐,更深层次的思考。但若要在聆听音响时领悟更深层的音乐意义,一方面需要听者对这一文化母体的深入剖析,借助文化符号域中的其他互文本,加深对作品的深层意义解读,“音乐音响符号的意义也只有放在人类文化符号的整体阐释系统中才能得到较全面的彰显”[3](P185)。另一方面则需要听众对音乐语言的表现机制具有敏锐的领悟能力,对音乐技法组织声音所带来的内在感官感受转化为外在语义理解。“和语言的意义是由它的语境来决定一样,音乐的意义也只能存在于音符与音符的相互关系之中,存在于音乐与它所沉浸的人的情感中,存在于音乐与它存在的社会(意念)环境之中。”[14](P198)通过“符号学方阵”中对音乐内容与音乐形式各要素之间关系的分析,进一步有力地证实了形式与内容是有机的统一体,音乐形式与音乐内容相辅相成,决不能将两者割裂看待。

注释:

①20世纪六七十年代法国结构主义盛行时期,A.J.格雷马斯便开始置身于语义学与语言学的研究,并开始研究摸索结构语义学的分析方法问题。1976年提出将符号学作为社会科学认识论和方法论基础的构想,随后与J.库尔泰斯合著,将这一思想系统编载入《符号学:言语活动理论的系统思考词典》(1979)中,为符号学研究者提供了一部理论逻辑明晰且实用性极强的工具书。因此,A.J.格雷马斯成为了结构语义学的领军人物,其符号学分析方法的深层解读为现今学科内研究甚至跨学科的研究都作出了重要的贡献。

②埃罗•塔拉斯蒂(Eero Tarasti,1948-)著名音乐符号学家,国际符号学研究协会前任会长(现为名誉会长)。师从克劳德•列维—斯特劳斯和 A.J.格雷马斯。代表作有《神话与音乐》(1979)、《音乐符号学理论》(1994)、《存在符号学》(2000)等。

③《音乐符号学理论》原著名为:A Theory of Musical Semiotics,(芬兰)埃罗•塔拉斯蒂(Eero Tarasti)著,1994年美国印第安纳大学出版社出版。中译本由黄汉华翻译,2017年 10月第一版,上海音乐学院出版社出版。

④加布里埃尔•福雷(Gabriel Faure,1845-1924)法国著名作曲家,管风琴演奏家。创作有钢琴曲、艺术歌曲、歌剧等大量不同体裁的音乐作品。

⑤《宣室志》,唐代志怪小说集,10卷,张读编著。叙述神鬼怪异之事,其中多六朝以来流行的鬼狐变化之说,所录故事往往杂糅戒杀放生、因果报应等佛道思想。参见《中国大书典》《中国文学大辞典·第六卷》。