第二语言个性的心理词汇构建模式探究∗

徐 睿

(黑龙江大学,哈尔滨 150080)

提 要:本文以俄罗斯语言学家喀拉乌洛夫的语言个性理论为框架,剖析第二语言个性形成过程中心理词汇(词汇联想场)的构建特点。针对44名俄语专业本科高年级学生开展2次汉语与俄语的词汇联想测试,将测试中获取的数据与《俄语联想词典》中的数据进行对比分析,证实或证伪3个假设:第一,二语者与母语者的聚合性反应相近,组合性反应相差;第二,二语词汇习得受母语负迁移;第三,二语学习者的词汇联想能力与二语水平成正比。测试结果显示,假设一成立,假设二与假设三不成立,说明母语为汉语的学习者的俄语词汇联想模式与俄语母语者的联想模式不一致,前者心理词库网的构建主要遵循词与词之间的逻辑属性关系,而后者则更偏向于词汇的组合关系,这也正是二语学习者形成连贯话语困难的主要原因。心理词汇的构建是第二语言个性形成的基础,本文得出的词汇联想测试结果可为二语习得中的词汇教学提供可靠的参考数据。

1 引言

语言个性理论(Теория языковой личности)是由俄罗斯语言学家喀拉乌洛夫(Караулов Ю.Н.)提出的,“语言”与“个性”是相互关联且无法分开研究的两个概念,语言影响个性的形成。语言个性是“人类能力及特征的总和,是其生成与理解言语作品(语篇)的先前条件”(Караулов 1987:104)。该理论被俄罗斯语言学界广泛接受,并且在心理语言学、认知语言学、二语教学等领域得以进一步拓展与应用。“语言个性理论正是我们在语言教学领域寻求形成学生跨文化交际能力的指导。”(孙玉华 2005:3)

“第二语言个性”是在“语言个性”理论基础上最早由哈列耶娃(ХалееваИ.И.)提出的针对二语学习者的概念,“第二语言个性的形成是第二语言从‘异己的’到‘非异己的’转换过程”(Ха⁃леева1996:277-27)。第二语言个性并非与(母语)语言个性平行,恰恰相反,前者是后者的延伸形式。“第二语言个性”与“语言个性”的内部结构相同,由3个层级组成:

第一层:口头语义层(вербально⁃семантичес⁃кий уровень);

第二层:语言认知层 (лингвокогнитивный уровень);

第三层:语用层(прагматический уровень)。

第二语言个性的形成首先历经语言个性发展的第一层,在这一阶段学习者主要以词、词组为单位展开学习,在词形与词义间建立联系。这时学习者在母语与二语之间不断进行比较、关联。第二层语言认知层又称“词库层”,语言单位不局限于词或词组的词典意义,在词汇知识的基础上产生概念、观念,形成较为固定且大于词汇的语言单位,如固定词组、俗语、熟语等。学习者在掌握概念与概念之间关系的同时,了解该语言使用者的世界图景、民族文化。语言个性的第三层又称“动机层”,是形成个体独立言语行为的动态环节,交际参与者在具体的语境下根据交际目的、动机所呈现出的语言个性。语言个性的第三层主要取决于交际目的,因此包含较多主观因素,难以量化研究。但其形成的基础是“词库层”,因此本文主要关注语言个性中心理词库的建设。

喀拉乌洛夫强调,“语言个性是集体与个人记忆的统一体,二者相互关联相互影响”(Карау⁃лов,Чулкина2008:27)。我们有理由认为,语言个性是语言使用者的基本民族文化原型,有较为固定的词汇系统。以词汇形式呈现在语言中的概念并非单独存在,而是相互关联相互依赖,一个词汇(刺激词)的出现会刺激我们的认知系统,激活语言世界图景中的其他相关概念(反应词),“一个刺激词的反应词总和称作联想场(ассоциатив⁃ноеполе)”(Жеребило 2010)。

2 自由词汇联想

词汇联想测试旨在发现母语者心理词汇之间的关系。词汇联想测试中最常用的是自由词汇联想测试。在自由联想测试中,受试会看到或听到一个词汇,即“刺激词”,受试被要求说出或记录脑海里瞬间浮现的词汇,即反应词(联想词)。为保证反应词是第一联想词须要将联想时间严格控制在7-8秒。反应词与刺激词之间的关系称作“联想关系”。根据获取的反应词可以判断刺激词的哪一类特征对受试比较重要,也体现出该文化群体的语言框架及其内部结构。

很多俄罗斯语言学家通过词汇联想测试研究语言规律、民族意识和语言世界图景。其中最具影响力的要数喀拉乌洛夫、切尔卡索娃(Черкасо⁃ва,Г.А.)、乌菲姆采娃(Уфимцева,Н.В.)等学者共同编著的《俄语联想词典》(«Русский ассо⁃циативный словарь»)。该词典是根据喀拉乌洛夫等人自1986至1997年间分3次进行的词汇联想测试结果而形成,共有约1.1万名来自俄罗斯各地母语为俄语的高校学生参与测试,共收录1,277个刺激词,主要选自现代俄语的高频词汇表。编者在前言中强调,将测试人群定为全国各地区高校学生是考虑到两个因素:首先,高等教育对社会发展的重要性,其次,这个群体会是未来30年间引领俄罗斯语言、文化、经济发展的主要力量。在二语习得中词汇联想测试可以帮助学者们获取更多研究数据。能把语言视为一个“由无数刺激词及其反应词列组成的庞大联想场体系”,也是语言能力的一种体现(Ярцева1990:381)。

我们首先从形式与内容两个层面区分反应词。“联想反应的语义分析源自于结构主义纵聚合(垂直可替)与横组合(线性相连)的构念,加上音形反应(clang),形成‘音形—横组合—纵聚合’框架。”(张萍等 2018:50)无论是母语还是二语学习者都是透过语言外壳与客观世界的关系去认知语言的内在含义。例如,儿童学习语言都是从模仿发音开始。因此音形反应是二语学习者对二语词汇最本能的反应。从语义层面看,“如果两个词能够同时出现并能构成有意义的搭配关系,不管它们是否是同一词性,则构成横组合关系;如果两个词具有明显的语义相关,同属一个语义场但不一定能够相互替代,则为纵聚合关系”(张萍2010:43)。纵聚合反应词与刺激词往往属于同一词类,与其处于上下位、同义、反义等关系。例如,“树”的下位词“杨树”“柳树”,上位词“植物”。横组合关系也可以理解为句法关系,由于俄语属于屈折语,其最典型的特征是存在词形变化,实词中除副词以外其他词类根据其句法成分都会有不同的变化,那么就意味着横组合关系中刺激词与反应词中的一词必须发生词形变化,而且这种变化是二者中的另一个词所要求的。例如,刺激词是单数中性名词 яблоко(苹果),其反义词若是形容词 красный(红色的),那么形容词的形式应与名词保持一致,即单数中性形式красноеяблоко (红苹果)。

为进一步了解我国俄语学习者在第二语言个性形成的过程中是否能够真正了解俄语语言世界图景以及母语如何影响二语心理词库的构建,笔者对黑龙江大学俄语专业母语为汉语的学生进行了母语与二语的自由词汇联想测试。由于横组合属于句法层面的词汇关系,受语言的形式(语法及句法)体系的影响,不同语言中的词汇组合关系会有所不同。同时,纵聚合属于逻辑层面的词汇关系,而逻辑不受语言的限制,因此笔者提出第一个假设:二语者与母语者的聚合性反应相近,组合性反应相差。另外,基于笔者在教学实践中的观察,二语者在语言学习过程中受母语的影响会出现词汇搭配不当的问题,因此本文提出第二个假设:二语词汇习得受母语负迁移。上世纪80年代起英语界出现很多基于词汇联想测试的二语习得研究,但针对联想词汇与二语水平是否存在直接的关系语言学界并没有统一的观点,因此笔者提出第三个假设:词汇联想比与二语水平成正比。

3 研究设计

3.1 受试

受试是44名随机挑选的俄语专业本科4年级学生,俄语学习时间均为3-4年,其中79%的学生在3年级时有过俄语国家的留学经历。

3.2 测试材料

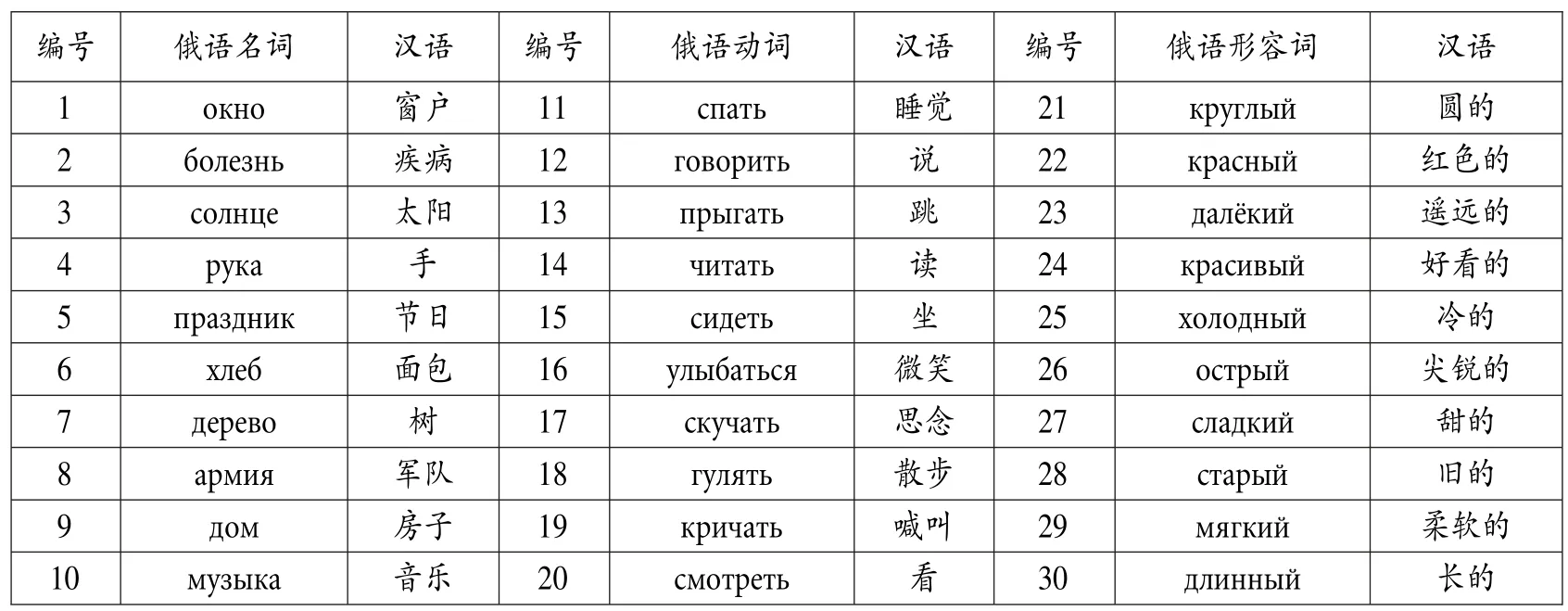

表1 刺激词列表

刺激词表由30个俄语词汇以及30个对应的汉语词汇组成,包括10个名词、10个动词和10个形容词。为避免出现生词而导致测试反应不完整,刺激词选自俄语专业本科1-3年级教学大纲中的词汇列表,且在俄语频率词典中频率为30-2000ipm①的高频词汇。其中,10个名词中有3个阳性、3个中性、3个阴性,分别属于具体名词和抽象名词两类;10个动词中有4个及物动词和6个不及物动词,分别表示不同的行为动作;10个形容词都以原形形式(单数、阳性、一格)呈现在受试面前,分别表示时间、空间、质感、味觉等不同的事物特征。

3.3 测试程序

44名受试被随机分为3组在两周之内接受2次测试,第一次刺激词为30个汉语词汇,一周后进行第二次,刺激词为30个俄语词汇的联想测试。每次测试开始之前,我们要求受试先填写基本信息,汉语测试的基本信息包括5项:姓名、性别、高考语文分数、汉语水平的自我评价、兴趣爱好与特长。俄语测试的基本信息包括5项:姓名、性别、学习俄语的时间、是否有留学经历、俄语专业四级考试的分数。我们分别用汉语和俄语两种语言讲解测试规则,并确认没有疑问后开始测试。

3.4 评分标准

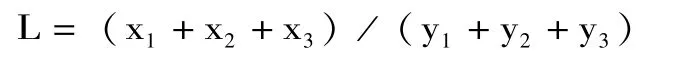

为了进一步量化测试结果,本文引用Schm itt的联想比(张淑静2005:103)作为评价受试反应词与母语者反应词的相符性指标。我们将其理论进行梳理形成以下计算公式:

L 是联想比;x1,x2,x3是受试反应词频率;y1,y2,y3是母语者反应词频率。其中 y1,y2,y3是俄语联想词典中频率最高的3个反应词的频率,x1,x2,x3是测试结果中频率最高的3个反应词在俄语联想词典中对应的频率。例如,окно(窗户)一词在俄语联想词典中前3个联想词分别是спаль⁃ни(卧室的)(y1=45),дверь(门)(y2=41),вмир(通往世界的)(y3=39),测试中受试给出的频率最高的 3 个词是 дверь,небо(天空),от⁃крыть(打开),这3词在俄语联想词典中对应的频率分别是 x1=41,x2=3,x3=7,那么受试对刺激词окно的联想比是:L=(41+3+7)/(45+41+39) =0.41。

联想比体现二语学习者的联想词汇与母语者

联想词汇的相似性,其指数范围是0-1,其中1表示“完全一致”,0表示“完全不同”,指数越接近1说明二语学习者的联想能力就越接近母语者。

4 结果与讨论

笔者把俄语测试结果与俄语联想词典中的数据进行比对发现,母语者对30个刺激词的3,927个不同反应词中几乎没有出现音形反应词,而二语学习者30个刺激词的1,002个不同反应词中就有43个音形反应词,且绝大多数属于同根异类词。虽然无法否认刺激词与反应词在语义上有必然的关系,但这种关系远远弱于形式关系。由此可见,部分受试学生仍处于第二语言个性的第一层,对某些词汇的认知没有突破语法理论中的构词及词形变化,即语言表层。

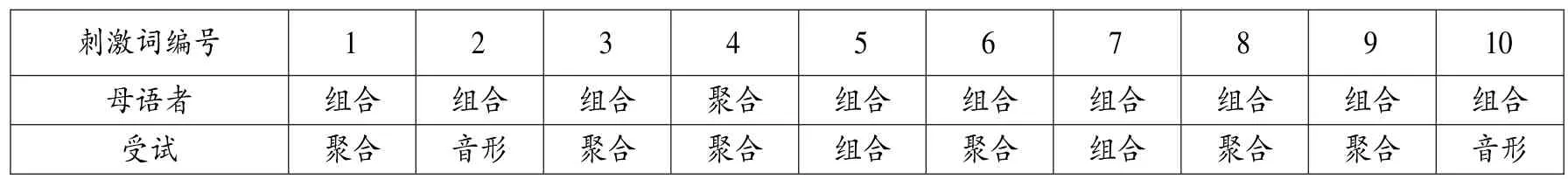

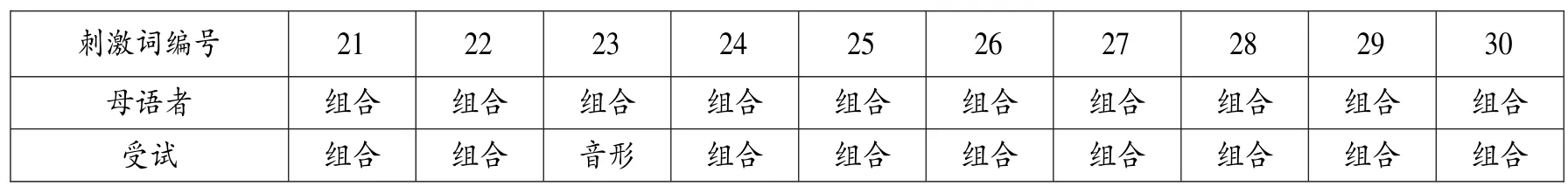

对比受试群体与母语群体对同一刺激词所产生的频率最高的反应词可见,母语者主要以横组合反应为主,而受试则存在3种反应,该现象在刺激词为名词时尤为明显,参见表2、表3和表4。

表2 名词反应类型

表3 动词反应类型

表4 形容词反应类型

4.1 第一个假设的论证

对比受试与母语者反应词中频率最高的横组合与纵聚合类词汇,我们得出结论,30个横组合反应中有7个一致,30个纵聚合反应中有13个一致。我们认为,这种差距充分体现出自然世界中的事物之间主要以纵聚合关系相关联,而增多人的参与,才产生评价,形成横组合关系,也就是说横组合关系也是人对事物或事物功能的某种评价。例如,形容词与名词的搭配就是最典型的评价,“美丽的姑娘”“遥远的路途”等,动词与副词的组合也是对行为的一种评价,“跳得高”“大声喊叫”,及物动词与补语的组合(动宾结构)“读书”体现的是书对人类而言的价值在于可以阅读。横组合关系中由于增多人的因素,因此相对纵聚合反应,增加主观性与民族性,而纵聚合反应相对客观,遵循人类共同的理性逻辑。

基于此,笔者认为第一个假设可以成立,即二语者与母语者的纵聚合性反应相对近一些,而横组合性反应则异大于同。

4.2 第二个假设的论证

词汇联想比较低代表二语学习者的心理词汇与母语者差距较大,因此我们选取3个联想比0.2以下词汇进行汉俄反应词对比,名词 болезнь(疾病)(0.06),动词 говорить(说)(0.09),形容词холодный(冷的)(0.18)。结果显示,上述3 个刺激词汉俄反应词语义一致的比例分别是6%、16%、16%,说明受试对俄语刺激词作出的反应词与汉语反应词在语义上没有明显的依存关系。但俄语反应词的类型与汉语反应词的类型密切相关,名词болезнь汉俄语横向组合类反应词的比例分别是汉语13%与俄语10%(俄语联想词典中的横向组合类反应词占46%),动词говорить 分别为汉语67%与俄语73%(俄语联想词典83.5%),形容词холодный分别为汉语73%与俄语67%(俄语联想词典80%)。

可见,二语心理词汇的语义不受母语负迁移现象的影响,而反应词的类型与母语密切相关。

4.3 第三个假设的论证

我们将受试按俄语专业四级考试成绩分为3组:60-69分组、70-79分组、80分以上组。30个刺激词中选出6个联想比最高的词(两个名词、两个动词、两个形容词)分组进行测算,见表5。

表5 分组联想比

分组测算结果显示,6个备选词中只有кри⁃чать(喊叫)、острый(尖锐的)二词的联想比与受试的分数成正比,музыка(音乐)、хлеб(面包)、смотреть(看)3 个词的联想比没有明显的规律,其中名词музыка3组受试的联想比差距较大,分数为60-69的受试平均联想比是0.56,反而超出80分以上组0.32,超出70-79分组0.48。最为突出的是形容词 круглый(圆的)的测试结果,3组受试的联想比相差甚少,且联想比与受试的俄语专业四级成绩成反比。

由此可见,词汇联想比值与俄语专业四级考试的分数之间缺乏规律性特征,说明词汇联想比的数值无法代表学习者的二语综合水平,第三种假设不成立。

5 结束语

第二语言个性的心理词库建设与母语者的词库并非运用同一种联想模式,母语者主要依靠词与词之间的横组合关系去构建词库网,这种关系有利于母语者在语言应用过程中快速形成连贯语句。而受试的二语学习者,由于尚未形成第二语言个性,并没有固定的联想模式,也没有牢固有序的心理词库网,因此在交际过程中难以形成合理的语言单位组合,影响话语的连贯性。

本文对比的两门语言来自不同的语族,汉语属于孤立语,没有词形变化,词与词之间的联系只能依靠语序判断,而俄语属于屈折语,有词形变化,语言形式体现语言逻辑,因此语言单位之间的关系不受空间语序的限制。这也体现出俄罗斯人的思维特点,“俄罗斯民族由于受到亚里士多德的形式逻辑和欧洲理性主义的影响,崇尚以自然为认知对象,神凡两分、主客两分,注重理性思维、逻辑思维和推理,讲求客观,主张主客体分明”(贺莉 2018:84)。

测试结果提示我们,为培养学习者的二语思维,我们应该关注第二语言个性形成的各个阶段,在每一个阶段应该有针对性地进行教学设计。测试结果中大量的音形类反应词证明,有一部分受试尚未突破语言个性的第一层——口头语义层,导致对很多词汇的认知还停留在语言的形式层,也就意味着对这一部分受试而言还无法建立词汇与概念之间的联系。针对刺激词与反应词无语法联系的问题,应该在语言个性形成的第二个阶段培养学生的语言认知能力,尽可能减少母语的干扰作用,从传统的词汇教学模式转向语篇教学,重视词汇的横组合性能。新概念的引入应伴随其联想场,辅助学习者形成二语心理词汇网。然而,由于客观条件的局限性,本文研究中存在不足之处:受试样本较小,导致代表性不堪理想,词汇联想受多种变量的影响,本文缺乏对其他干扰变量的考察。今后的研究中笔者将尽可能解决上述问题,借助认知语言学的理论进一步分析其他干扰变量。但毋庸置疑的是,词汇联想测试对语言个性、二语习得的研究提供可靠参考数据,对心理词汇构建模式的研究能为外语教学提出建设性的理论依据。

注释

①ipm(instances permillion words)——指语料库中每百万词中该词出现的频率。