国际具身学习的研究历程、理论发展与技术转向

陈醒 王国光

摘要:随着具身认知理论的兴起和现代学习方式的变革与创新,具身学习作为一种融合具身认知和新型交互技术的学习方式,逐渐受到全球各领域研究者的关注和重视。国际具身学习研究历经20年的发展与积淀,目前处于深化发展的关键阶段。身体现象学、概念隐喻、知觉符号、镜像神经元、动力系统、技术现象学等哲学、语言学、心理学和神经科学等理论为具身学习提供了重要的学理支撑。基于现代技术的驱动,当前的具身学习研究已呈现出技术转向,并在层级划分、设计原则和实践应用等方面取得阶段性进展。我国的具身学习发展应在借鉴国外理论与实践研究经验基础上,合理运用具身技术,营造多模態交互的具身学习环境,开发不同类型的具身学习项目,通过构建科学化、智能化的评价体系,促进具身学习效率的提高。

关键词:具身学习;研究历程;理论基础;技术驱动;国际文献

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2019)06-0078-12 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2019.06.009

一、引言

传统认知主义承袭“身心二元论”的观点,认为“教育与教学乃是一种纯粹的观念传递和心智培养”,发生在人的“脖颈之上”“身体仅仅被当成一个‘容器,是一个把心智带到课堂的‘载体”(叶浩生,2015)。然而,这种“扬心抑身”的“离身认知观”易造成教学活动的静态化与模式化,逐渐受到研究者与实践者的质疑。20世纪80年代,以“心智的具身性”为本质特征的第二代认知科学——具身认知(Embodied Cognition)思潮渐起。具身认知理论认为“认知过程深深地根植于身体与世界的交互中”(Wilson,2012),“依赖于一个有着特定知觉和运动系统的身体体验”(Thelen et al.,2011),且“认知、身体、环境是一体的”(叶浩生,2010),“强调人的身心整全意义上的发展”(赵蒙成等,2017)。

具身认知理论的勃兴,对教育领域产生革命性的影响。相关研究者认为具身经验有利于学习效果的提升,并开始重新阐释依赖于具身认知的学习活动——具身学习(Embodied Learning),即学习者在生活、工作或学习中通过身体及其感知运动系统与环境的交互,获取具身经验,使个体在行为或行为潜能上产生积极的、相对持久的变化的过程。这一过程实际上是“涉及感觉、感知、身与心的相互作用和反作用的体验学习”(Matthews,1998),具有“身心合一”和“身临其境”等特点。本研究将“具身学习”界定为广义上的学习,强调身体的认知属性,将身体看作学习的工具和资源。既包括通过学校教育中的具身学习设计,获得知识或技能提升的过程;也包括通过社会培训、家庭教育等形式中的具身学习体验,获得心理、情感和行为发展的过程。已有研究者认为,具身学习的“理论基础是多学科的,涉及生物科学、认知科学、教育学、社会学和哲学”(裴淼,2018),其理论基础的多样性在一定程度上为其应用领域的广泛性奠定了基础。当前,神经科学和计算机技术的发展进一步驱动新型学习文化,人工智能和虚拟现实技术等前沿技术以其独特的交互手段和技术优势,为具身学习环境的创设提供了技术载体,也为具身学习开辟了更为广阔的应用空间。基于此背景,具身学习研究与实践将成为极具潜力的热点问题。

具身学习作为一个建基于心理学、神经科学、社会学和人机交互等领域的新型学习方式,在国外已得到较为广泛的关注与重视。但是,相关研究在国内仍处于起步阶段。叶浩生(2015)从本体论、认识论和方法论三个层面分析了具身认知与具身学习对传统教育观的冲击,认为具身学习遵循着“身心一体原则”、“心智统一原则”和“根植原则”;郭楠(2017)探讨了虚拟现实支持下的具身学习设计原则和要素,并从实证角度加以验证;黄红涛等(2018)认为具身型混合现实学习环境能够帮助学习者实现对科学概念的理解。这些研究虽然对具身学习作了初步探索,但研究的深度和广度还远远不够。本文基于对相关国际文献的计量与内容分析,尝试梳理具身学习的国际研究历程,剖析具身学习发展所依赖的理论基础,把握这一领域的前沿问题与发展动向,以期为我国的具身学习理论研究与实践探索提供有益借鉴。

二、基于文献计量的具身学习研究历程分析

据搜集到的文献可知,早期的具身学习概念多散见于“具身认知”等相关研究中,专门的具身学习研究肇始于1998年。因此,本研究选取1998-2018年(检索时间截至2018年4月30日)的具身学习研究成果为研究对象;样本来源主要为EBSCO Discovery Service(简称EDS)资源发现系统(Find+版本)和Web of Science(含SSCI、SCIE、AHCI)数据库;检索关键词为“Embodied Learning”“Embodied Knowledge”和“Embodied Cognition”。在对文献进行相关性处理之后,共获取106篇与“具身学习”高度相关的论文,以此作为研究样本并展开分析。研究首先通过文献计量法,对相关文献的各种外部特征,如刊发年份、作者信息进行描述统计,以明确其中的数量关系、分布特征和变化规律;其次利用推理和比较的方法,对文献的显性内容特征和潜在内容特征进行挖掘与分析,旨在对研究问题的本质性事实和发展趋势进行清晰把脉与预测。此外,本研究主要将EndNote和Citespace软件作为计量分析工具,以提高分析效率。

1.时间历程回顾

根据搜集到的文献样本,绘制出具身学习相关文献年度分布图(见图1)。由此可知,具身学习研究虽未得到大规模的传播与发展,但已逐渐受到国际社会的关注与重视,研究成果总体呈现增长态势。国际具身学习研究的发展脉络与关键节点基本明晰,其发展历程可大致分为三个阶段。

第一,起步萌芽阶段(1998-2006年)。由图1可知,较早的具身学习研究文献出现于1998年,即加拿大研究者Gustafson刊发的《Embodied Learning about Health and Healing: Involving the Body as Content and Pedagogy》一文。这一阶段虽然已有关于具身学习的专门性研究成果,但是相关文献仍然较少;研究力量较为分散,澳大利亚、美国、英国、日本和瑞典等国家的研究者进行了初步探索;研究内容侧重于具身学习的内涵、价值等基本理论问题的探讨。

第二,转型奠基阶段(2007-2014年)。这一阶段的文献数量增长缓慢,每年发表的论文数量增至5~10篇。相关国际会议的开展,如2007年第20届国际人工智能联合会议、2011年第五届有形嵌入和具身交互国际会议,促进了以具身学习为主题的会议论文出现,研究向多元化领域拓展。而且随着计算机与互联网技术的发展,具身学习研究由基础理论研究向具身技术开发与应用转型,这一阶段成为具身学习发展的重要奠基期。

第三,深化发展阶段(2015年之后)。这一阶段的文献数量增长明显,具身学习研究在多个国家和地區得到开展。研究方法不断完善,实证研究成果数量增多,具身学习在基础教育以及成人培训等领域的促进作用得以验证。同时,基于心理学、神经科学、社会学、哲学和教育学等多学科交叉视角,具身学习研究呈现出新的研究取向。加之体感技术、虚拟现实、增强现实和混合现实等技术的发展与更迭,具身学习研究将继续向精细化、智能化和多样化方向深化拓展。

2.作者分布

从第一作者的洲际分布情况来看(见表1),具身学习研究主要集中于欧美地区,美洲地区作者占据样本总量的47.17%,欧洲为30.19%,是这一领域的主要研究力量。从作者所属国家/地区分布情况来看,美国研究者对具身学习的关注较早,发文量排名第一,共计42篇;其次为英国和澳大利亚,各12篇;再次为加拿大和德国,各7篇;来自其他国家和地区的研究者则相对较少,中国台湾地区已有4篇相关论文。总之,具身学习研究的广泛关注度还有待提升。

从作者间的合作情况来看,多数研究属于国内合作,跨国合作研究较少,仅有15篇,占样本总量的14.15%。从图2的合作网络知识图谱可知,美国是最主要的合作阵营,与加拿大、澳大利亚、瑞典、韩国和中国台湾地区均有一定的合作关系;德国与英国、澳大利亚、奥地利、加拿大等也有较强的合作关系。但总体而言,具身学习领域的跨国合作研究还有待加强。

从高频作者来看,美国亚利桑那州立大学(Arizona State University)的研究者Johnson-Glenberg发文量最高,在本研究样本数据库中共收录其7篇文献,分别发表于2009-2010年和2013-2017年,在当前的具身学习研究中具有较大的影响力。近年来,其他国家的研究者对具身学习研究的关注度有所提高,在样本数据库中,罗马尼亚的3篇研究成果均出自于巴比什-波雅依大学(Babes-Bolyai University)发展心理学实验室的研究者Ionescu,分别发表于2014年、2015年和2018年。德国开姆尼茨工业大学(Chemnitz University of Technology)的数字媒体学习心理学研究者Skulmowski,在2016-2018年间集中发表了3篇具身学习研究成果。我国台湾师范大学(National Taiwan Normal University)对外汉语研究者Lan,挪威体育学院(Norwegian School of Sport Sciences)的研究者Standal,以及澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie Universi)的研究者Downey, 分别发表2篇论文。其他具身学习研究成果分散于不同的研究者中。

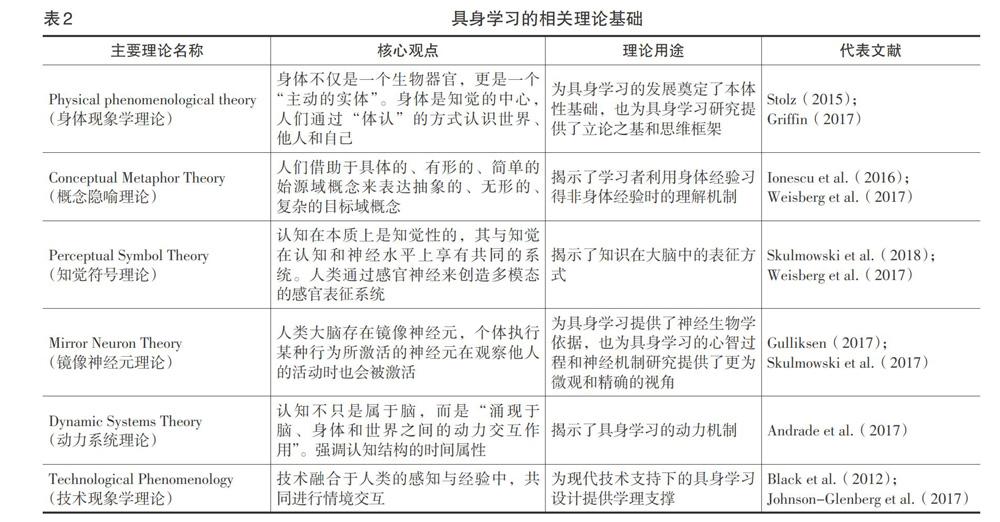

三、具身学习的理论基础解析

如前所述,具身学习的发展得益于具身认知理论的推动,而“具身认知来源于多元领域,因此在基本问题上,它仍然经受着内部分裂的痛苦”(Martiny,2011)。但不可否认的是,哲学、语言学、心理学和神经科学等领域的多样化理论为具身认知提供了广泛的支撑,因此也为具身学习的发生机制阐释和促进策略设计,奠定了理论基础。梳理、概括和分析已有研究所涉及的主要理论(见表2),有助于明晰具身学习研究领域的发展脉络,促进相关理论研究与实践应用的纵深拓展和横向发展。

1.身体现象学理论

关于“具身性”的研究最初是一个形而上学的问题,是从心身关系的思考即“具身心智(Embodied Mind)”开始的。法国哲学家梅洛-庞蒂的身体现象学理论为具身学习的发展奠定了本体性基础,也为具身学习研究提供了立论之基和思维框架。在梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty,1968)看来,身体不仅是一个生物器官,更是一个“主动的实体”(Lived Body),具有“生物”和“社会”双重属性;人们通过“体认”的方式认识世界、他人和自己,身体才是知觉的中心,而非“纯粹意识”。就此而言,“学习是一种在世存在”,学习者是一个本体的“我”,而不是意识的“我”。学习在本质上是由具体情境引发身体回应,身体进一步辨别情境的动力循环过程,即一个具身性、情境性的体验过程。Stolz(2015)通过对这一理论的分析认为,“梅洛-庞蒂的身体现象学思想认识到知觉经验是‘一切理性的基础,特别适合解释具身化在促进学习者理解学习内容上所具有的重要作用”。由此他认为,在具身学习中“应把学习者当作一个整体看待,让他作为一个整体来体验,以一个综合的行为来思考和感知这个世界”。

由于身体是整个体验过程的基础与核心,那么通常情况下,健康的身体在学习中发挥着关键作用,但是当身体功能发生变化时,便会导致体验过程和意义的改变。正如梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty,2012)所说,“当身体出现混乱的时候,(这种功能)也就随之发生了变化”。不过,这并不意味着无法进行正常的具身学习,否则的话便陷入了身心二元论所造成的错觉中。例如丧失双腿的残疾人,同样具有人类特有的感知和思维方式,他们“尽管同我们的身体不同,但是从种族起源的角度来说,我们享有同样的身体”(叶浩生,2017);只是从个体的角度来看,其身体的活动能力限制了认知的内容,需要获取相应的辅助措施。基于此,研究者同样关注感知运动系统有不同损伤的残疾人或者老年人等特殊群体的具身学习。如Griffin(2017)将老年人作为研究对象,认为他们由于身体的老化,致使老年阶段的学习带有一定的脆弱性、警惕性和封闭性,而适当的具身学习策略,有助于协调他们的感官和认知能力,帮助其实现积极老龄化。

2.概念隐喻理论

概念隐喻是指人们借助于具体的、有形的、简单的始源域概念来表达抽象的、无形的、复杂的目标域概念(叶浩生,2017)。隐喻的研究可追溯于语言学研究领域,而莱可夫和约翰逊则最早从认知机制的视角对概念隐喻现象进行了分析和解释。他们认为隐喻具有重要的认知功效,而以隐喻为基础的概念系统影响着人类的思考和行动(Lakoff et al.,2008),因而也就影响着人类依赖于思考和行动而发生的学习活动,尤其是具身学习活动。在很多情况下,人们有意或无意地通过概念隐喻的思维方式,借助于具体的或熟悉的感知觉经验,将较为抽象化、复杂化的学习任务形象化、简单化,以促进学习效率的提高。因此,概念隐喻理论主要揭示了具身学习过程中,学习者利用身体经验习得非身体经验时的理解机制。基于此,一些研究者进行了相关实证研究。例如,Ionescu等(2016)以概念隐喻理论为基础,在罗马尼亚选取了25名4~5岁的儿童进行了语言学习的实验研究。结果表明,具身学习策略与传统语言学习活动中的抽象策略相比,更有助于促进学龄前儿童的语言学习。从某种意义来讲,语言是通过身体和身体所处的环境而习得和理解的,充分激发视觉、听觉、触觉等知觉通道进行具身学习,能够帮助儿童习得更多的词汇。此外,Weisberg等(2017)从“抽象概念通常以具身化和情境性知识来表征”的观点出发,认为科学、技术、工程和数学(简称STEM)学科依赖于抽象的概念系统,且主要研究复杂、动态的现象,因此非常适合于手势动作等基于身体的隐喻。相关实验已证明,具身学习有助于促进STEM学科学习内容的理解和内化。例如,Burte等(2017)选取了92名3~6年级的小学生进行实证研究,结果表明,具身学习不仅有利于促进小学生空间和数学思维能力,也会对STEM科目的学习产生连锁反应。

3.知觉符号理论

知觉符号理论同样关注知识在大脑中的表征方式,其理论成果对认识与了解大脑的加工机制具有重要贡献。知觉符号理论认为,知觉符号作为认知的材料,来自于感觉运动系统的神经表征,是从外界事物和自身知觉中产生的;知觉符号通过选择性注意被抽取出来储存到长时记忆中,之后作为代表外界事物的符号参与到认知加工中;知觉符号是多模态的,它不仅可以来源于听觉,还可以来源于视觉、触觉等等。Skulmowski等(2018)基于Barsalou的知觉符号理论,认为教育研究者应采取合理的干预措施,激发学习者的多感官协同活动,促进学习者对学习内容的理解和记忆;同时,他们还提出了基于身体参与(低与高)和任务整合(偶发与综合)两个维度的“2×2网格式”具身学习分类标准,进一步促进了具身学习理论的发展与完善。Weisberg等(2017)则以此为理论基础,致力于在感觉运动和抽象领域之间建立类比关系。他们认为手势是非言语表征运动,可以将抽象概念与具体的感官表征联系起来。因此,在学习过程中添加一个有特色的附加运动(如手势),能够加强与学习相关的记忆提取。

4.镜像神经元理论

神经科学领域镜像神经元理论的提出为具身学习提供了神经生物学依据,其有助于研究者从更为微观和精确的视角,了解具身学习的心智过程和神经机制。镜像神经元理论认为,人类具有镜像神经系统;在执行某种行为时所被激活的神經元,在观察他人的活动时同样会被激活。易言之,运动皮层既主管身体动作等初级运动功能,也主管识别和理解等高级认知活动。近年来,研究者开始思考如何通过镜像神经系统来促进人类学习等问题。例如,Gulliksen(2017)认为,一个新的研究领域——教育神经科学正在不断发展,其最新进展能够帮助我们更好地理解学习个体内部所发生的状况。从这一理论视角来看,学习者通过视觉观察或动觉操作等具身活动,能够诱发运动系统也就是镜像神经系统的激活,形成大脑内部的模拟,并在外部互动与内部模拟的映射中,经过不断的匹配、重组完成对抽象概念的理解。在人类镜像神经系统研究中,主要使用ERP、fMRI等脑成像技术来证明其功能。当然,其同样可以应用于具身学习的研究中,作为监测、调控具身学习过程的重要工具。例如,Skulmowski等(2017)认为,可以通过监测脑电图、心率、瞳孔扩张等情况,测量具身学习和认知任务期间的认知负荷并加以有效控制,进而提高具身学习的效率。总之,镜像神经元理论为具身学习研究提供了独特的视角,也为具身学习的科学化和精密化发展奠定了重要基础。不过以镜像神经元理论为基础的具身学习研究尚且属于前沿领域,未来可能会有更大的探索空间。

5.动力系统理论

认知的动力系统理论认为,认知不只是属于脑,而是“涌现于脑、身体和世界之间的动力交互作用”(劳伦斯·夏皮罗,2014)。易言之,人作为认知者并不是“一个镜像般的记录器”“认知过程并非线性的符号表征与计算,而是一个动力性的自组织系统”(叶浩生,2017)。动力系统理论主要揭示了具身学习的动力机制,就此也可以说,具身学习始于“认知动力系统的失衡,即心智、身体和环境之间的不平衡”(郑旭东等,2019)。当然,动力系统理论实质上是一种数学工具,是从几何学意义上来描述系统演变的过程。因此,认知的动力系统理论强调认知结构的时间属性,并将动力学的概念及工具应用于认知变化过程的分析,着重探讨随着系统其他变量的变化,认知过程会发生什么样的改变等问题。Andrade等(2017)以此为基础进行了实证研究,并在具身学习环境中构建了手势测量模型,评估了手势测量中的时间依赖性,其研究对深入了解具身化与学习效果的关系具有一定的促进作用。不过,动力系统理论目前并不能替代认知心理学中经典的表征计算的研究范式,其在一些高级的心理现象和行为的研究上尚有不足。

6.技术现象学理论

随着具身理念的发展,以及人们对具身学习的发生机制和独特效果等方面认识程度的加深,研究者开始探讨技术工具之于具身学习效率提升的作用,并进行现代技术支持下的具身学习设计,而技术现象学理论则为此提供了学理支撑。技术现象学主要运用现象学的方法探讨“人-技术-世界”三者之间的关系,剖析技术对人与世界的影响。其认为我们生存的系统是由技术构造而成的,技术深深地嵌在生活实践之中,环境通过技术影响着人们的经验活动;而人通过技术感知世界的最佳状态,则是技术成为人类身体的自然延伸,形成“(人-技术)→世界”的具身关系(Ihde,1990)。技术现象学理论为我们理性地分析教育与学习中的技术问题提供了良好借鉴(王良辉,2012)。一方面,技术可作为促进具身学习者与学习环境交互的居间调节工具,提升学习者的身体参与水平,使其获得身临其境的知觉感受和身体体验,从而帮助学习者完成对所学目标内容的意义建构;另一方面,技术可作为使学习者具身学习思维过程可视化的重要工具,为具身学习的调节与指导行动提供较为客观的参考依据。目前,以技术现象学为理论基础的具身学习研究已然展开并受到关注。例如,Black等(2012)认为将移动设备作为具身学习活动中的教学工具,能够使学习者通过一种新的学习方式与世界进行身体交互。Johnson-Glenberg等(2017)则重点探讨了虚拟现实技术等前沿技术在具身学习中的应用。此外,其他例证将在下文列举。

四、基于技术驱动的具身学习研究

“技术展现着外界环境,外界环境也影响着技术的功能”(Heidegger,2009)。现代技术的更迭与发展,驱动着人们认知方式的改变,也催生了全新的教学模式和学习方式。近年来,以计算机、互联网、电子通信技术、智能识别技术、可穿戴设备为代表的信息技术,在具身学习中得到越来越广泛的应用。通过对相关国际文献的分析可知,具身学习研究已然呈现出技术转向(Hung et al.,2017;Tamaddon et al.,2017;Lan et al.,2018)。

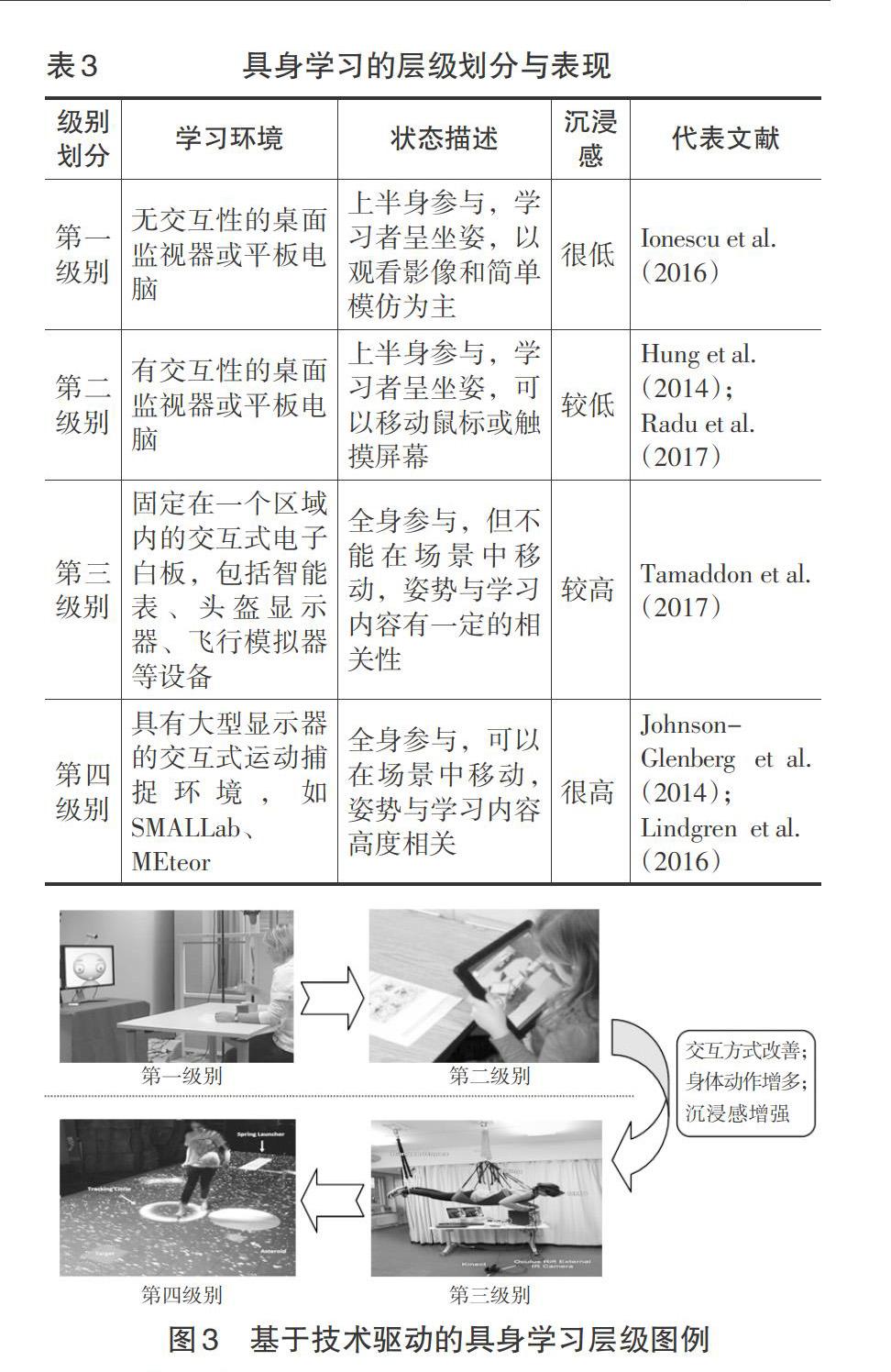

1.技术支持下的具身学习层级划分

Johnson-Glenberg等(2014)将技术支持下的具身学习划分为四个层级,具体情况见表3。他们认为影响层级划分的因素主要包括三个方面:运动参与量、手势一致性(即手势与学习内容的映射联系)和沉浸感(即给学习者带来的身临其境感)。不同的数字技术所营造的具身情境不同,从图3中可以直观看到,第一级别和第二级别的具身学习主要依靠小型数字屏幕,以上半身的运动为主;第三级别和第四级别则主要依靠多项数字技术配合的大型场景,全身都可参与到学习情境中。学习者的沉浸感则由第一级别到第四级别依次增强。

2.技术支持下的具身学习设计原则

已有充分的证据表明,营造良好的具身学习环境,并在学习过程的设计与引导中注重手势和动作的融入,将有助于增强具身学习效果。Lindgren等(2013)认为利用现代技术对具身学习进行干预,有着良好的发展前景,但同时应遵循6项设计原则。此外,Abrahamson等(2014)也提出了3项设计原则。综合看来,主要包括以下几个方面。

其一,让具身学习“面向人人”。鉴于身体活动与认知过程的基本关系,具身学习应适用于所有学习者,而不只是针对部分人群。例如,对于依赖轮椅的残疾人等特殊群体而言,应充分考虑其身体特点和知识结构,适时调整移动跟踪系统,设计出备选方案,在学习者的移动受到限制时采用,从而满足每位学习者的具身学习权利(Standal,2011)。

其二,强调动作与学习内容的一致性。基于相关技术支持的具身学习环境,关键特征在于利用生动而沉浸式的视听界面,激发身体活动(Hung et al.,2017)。为了有效实现学习目标,必须在身体动作与新概念之间建立实质性的联系。由于二者并不是随机关联的,需设计明确、合理的身体动作来表征学习内容。

其三,合理运用数字技术改善交互方式。不同的数字技术所营造的具身环境不同,给学习者带来的学习体验不同,也会引发不同的具身学习效果(Lan et al.,2018)。对于需要充分互动和自动化识别的学习内容而言,数字技术更具优势;而对于较为简单的学习内容而言,則不需要营造高级别的虚拟现实环境,用手势等肢体动作辅助即可。因此,在数字技术的选择上应紧密结合学习目标,不应为适应技术而增加认知负担。

其四,提供协作互动的机会。研究表明,合作学习通常能够增强成就感、学习动力和社交技能。研究人员可以改进单用户体验的具身学习环境,利用大型显示界面(如交互式白板),为多个用户提供同时交互和协作的机会。此外,还应为教师与学习者之间提供互动机会,如通过EvoRoom环境,教师可以实时检测学习者的状态(Lui et al.,2013)。

其五,将实验室研究与现实世界相结合。在实验室研究中,对虚拟现实技术的干预可以在受控的环境中实施,但将其置于现实世界的其他环境中时,会加入一些附加变量。因此,除了在实验室中检查设备的可用性之外,还需要在现实情境中进行实地测试,以捕捉实验室研究设计与真实情境之间的差别,并进行有效调试。

其六,选择合适的评估工具。在具身学习环境当中,可能会对学习者的感知敏锐度、探索意愿和理解方式等产生明显的影响,但是传统的方式已难以满足评估需要。因此,随着学习环境的沉浸化、具身化和实践化,评价方式也应随之改变。如,引入嵌入式评价,即利用混合现实环境无缝捕捉大量关于学习者动作的数据,通过分析收集到的数据记录,确定他们的学习活动是否随着时间的变化而变得更加熟练和更具适应性,具身学习设计是否需要加以改进等(Andrade et al.,2017)。

3.技术支持下的具身学习实践

虽然借助鼠标和键盘的具身学习模式,仍是人机交互的常用方式,但在这一过程中,学习者的手势动作与学习内容及知识构建联系微弱,沉浸感较低。体感技术则弥补了这一不足,提供了直观、轻便的人机交互方式。VR、AR和MR技术则有助于弥补现实场景的不足,创造更为具身且支持协作化学习的环境。总之,立足现代技术并为具身学习创造有效的学习环境,正在成为一个新兴的研究和实践领域。研究者正在积极扩展数字技术的界面功能,并根据人的感觉、知觉特点,搭建稳定、连贯、丰富的学习平台,使人机交互更为自然和真实。

其一,基于体感技术的具身学习。体感技术支持人们直接使用肢体动作与周边装置和环境进行互动,无需任何复杂的控制设备。体感摄像机(Kinect)、跳跃运动传感器(Leap Motion Sensor)或自动化视觉追踪(Automated Visual Tracking)等体感技术可以让学生通过手势或身体动作与电脑屏幕上的虚拟物体进行互动(Andrade et al.,2017)。Black等(2012)研究了触觉反馈(通过震动向用户提供反馈的人机交互技术)的效果,认为使用虚拟操作器时的触摸屏手势增强了幼儿的数字感和理解力,效果优于鼠标点击。Chao等(2013)利用Kinect传感器的运动感应功能代替鼠标和键盘操作,将身体运动应用到学习过程,从而提高了学习者对英语词汇和短语的记忆能力。Hung等(2014)利用Kinect传感器模拟基础光学试验发现,由于具身参与,学习者能够成功地弥合抽象概念和真实世界应用之间的差距,利用多媒体材料和模拟练习更好地学习基础光学。Chang等(2013)利用Kinect传感器开发系统激励残疾人士,帮助他们训练运动能力,适度增加锻炼量,提高生活质量。

其二,基于虚拟现实技术的具身学习。虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)技术可以让用户沉浸于计算机生成的三维虚拟环境中,并与现实环境相隔绝。Tamaddon等(2017)认为,先进的虚拟现实技术使难以想象或体验到的物理情境变为可能。为此,他们为访问德国航天中心不莱梅实验室的学生创设了一个交互式虚拟现实环境,其中包括头戴式显示器、身体追踪设备和计算机等数字设备。参观的学习者在这样的环境中可以化身为位于国际空间站的宇航员,直观地体验太空微重力及与地球表面的差异。Lan等(2018)利用虚拟现实技术帮助小学生进行英语听力学习,他们认为基于这一技术支持的沉浸式或虚拟式活动,能够提高认知水平,满足学习需求,并鼓励语言教育工作者采用三维虚拟现实技术进行教学。

其三,基于增强现实技术的具身学习。增强现实(Augmented Reality,简称AR)技术可以在真实环境中增添或者移除由计算机实时生成的、交互的虚拟物体或信息。Radu等(2017)认为,利用增强现实技术的特定功能,呈现在空间和时间上与真实物理对象相结合的教育内容,能使学生对危险或不可行的现实生活现象进行交互式三维模拟,减少学生的认知负荷,比传统的学习方法更加有效。他们通过定性和定量相结合的研究方法,重点调查了手持式增强现实设备在小学生中的适用性。研究发现,5~6岁组儿童的表现弱于7~8岁组和9~10岁组,年幼的孩子无法用双手进行独立的运动,无法用手持式增强现实设备执行特定动作是限制他们具身交互的主要因素。因此,还需进一步研究手持增强现实设备在不同群体间的应用局限,从人体工程学和内容设计角度加以改进。

其四,基于混合现实技术的具身学习。混合现实(Mixed Reality,简称MR)技术通过全息图将现实环境与虚拟环境相互混合,也可以看成是VR与AR的混合,更加有助于具身学习环境的营造。基于此,Johnson-Glenberg等(2014)致力于开发具身混合现实环境(Embodied Mixed Reality Learning Environment,简称EMRELE)。他们设计出新型人机交互界面——多媒体艺术学习实验室(Situated Multimedia Arts Learning Laboratory,简称SMALLab)。这是一款便携式独立立方体桁架结构,包括用于视觉跟踪的六元素火线相机,一个提供实时视觉反馈的顶级视频投影仪,四个用于环绕声反馈的音频扬声器,以及一系列被称为发光球的跟踪物体。这种基于技术的、以学生为中心的学习环境,融合了多模式感知、建模和反馈,能够使学生在开放的空间中通过全身运动与声波和视觉媒体进行交互,并获得反馈。此外,由于场景空间较大,学习者还可以与其他同伴进行协作化学习,学习效果优于常规课堂学习(Burte et al.,2017)。Lindgren等(2016)利用混合现实技术开发了MEteor项目,旨在让学习者进行天文学方面的交互式模拟。MEteor利用地板和墙壁投影,以及激光扫描技术准确跟踪学习者的位置。学习者可以在模拟空间扮演小行星角色,并利用他们的身体预测小行星在遇到附近行星的引力场等力量时的运动轨迹,系统的实时反馈能使学习者清楚地了解小行星的运动特征。

五、对我国具身学习发展的启示

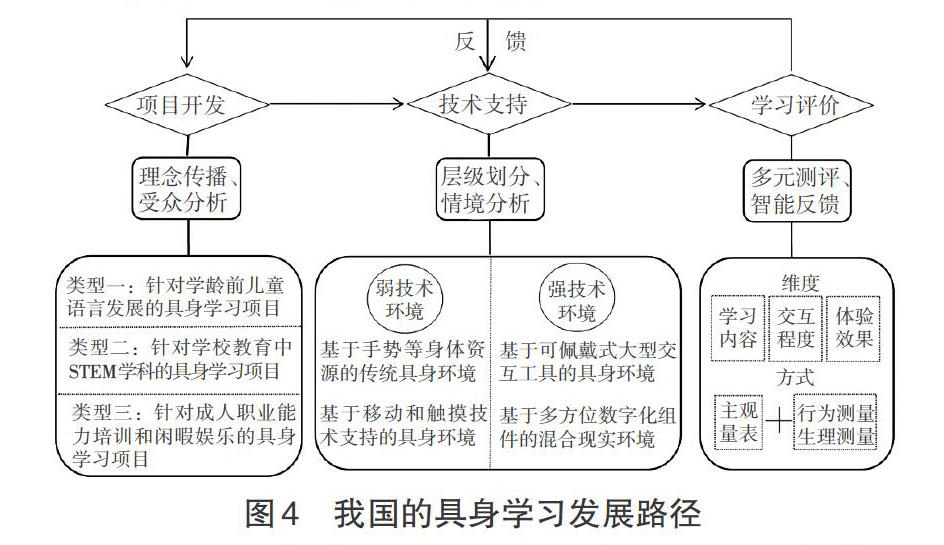

通过对已有文献的分析可知,国外的具身学习在理论研究和实践应用上均取得了一定进展。目前,国内的具身学习理念虽然逐步得到传播与认可,但研究的深度与实践的广度还有待提升。我国的具身学习发展可在借鉴已有研究的基础上,加强具身学习的项目开发、技术支持和学习评价力度。具体而言,应遵循以下研究路径。

1.深化具身学习理念,开发多样化的具身学习项目

鉴于目前我国具身学习研究与实践所处的起步阶段,首要任务便是明晰具身学习理念的意义与价值,并对具身学习的目标群体与适用情境作准确的分析。从理论上讲,“身心关系是理解人之存在与活动方式的基本概念框架,”“纯粹依靠两者当中的任何一个来理解人之现象的本质都是不完整的”(王美倩等,2016),具身理念普遍存在于“人的世界”当中,关涉生活世界的方方面面。因此,具身学习观念理应被根植于生活,并得到传播和认可。通过前文分析可知,具身学习建基于多学科理论基础之上,这为具身学习研究提供了强有力的理论依据,也为具身学习在实践领域内的价值彰显奠定了基础。加之国外的实践经验可知,具身学习是一种适用性较强的学习方式,具有生理性、认知性和情境性等特征,有助于满足不同类型学习者的需要,其目标群体既可以是幼儿,也可以是老年人;既可以是身体健全者,也可以是残疾人群。

基于此,可以开发以下几种类型的具身学习项目:其一,针对学龄前儿童语言发展的具身学习项目。学龄前儿童处于语言习得的关键期,在遵循其认知规律与行为习惯的基础上,指导其进行具身学习,即帮助他们通过触摸等身体动作或者视觉、听觉等渠道获取真实的知觉体验,有助于学龄前儿童将抽象化的语言具象化,从而提高语言学习效率。这一类型既适用于家庭情境,也适用于社会中的早教机构。其二,针对学校教育中STEM学科的具身学习项目。STEM学科多依賴于抽象概念系统,开发基于现代技术的具身学习项目,使现实情境中具有复杂性或危险性的学习内容得以直观展现,能够有效拓展学生的感知思维,增强学习的沉浸感,弥补传统的离身学习方式中缺乏直接经验的缺陷。这一类型主要用于学校情境。其三,针对成人职业能力培训和闲暇娱乐的具身学习项目。这一类型旨在满足终身学习背景下成人学习者的认知习惯与学习需要。例如,开发关于教师专业发展的具身学习项目,既能使教师通过多模态的感知体验增强专业技术能力,也能使其充分认识到具身学习这一新型学习方式的作用与价值,从而主动将具身学习理念应用于自己的课堂教学当中。而开发以休闲娱乐和培养情操为主要目标的具身学习项目,则能够满足老年学习和闲暇学习的需要,如关于手工制作等实践美学创作活动的具身学习,涉及感官、社会交往、创造性过程和表演元素的舞蹈学习等等,都将是对接人类生活事实,立足人格发展需求,满足人类个体成长终身性、可持续性的具身学习项目。除此之外,还应充分关照残障人士这一特殊群体的具身学习需求,如促进双腿残疾者关于轮椅技能的具身学习,为听力障碍儿童设计基于触觉和视觉体验的具身学习项目,等等。

2.合理运用具身技术,营造多模态交互的具身学习环境

“媒介即人体的延伸”,媒介的应用与改变影响着人们的认知方式。人与环境、人与技术的具身关系是具身学习环境建立与发展的根基,而促进学习者、技术、环境三者之间的融会贯通、互利共生,将是发展具身学习文化亘古不变的主题。我国的具身学习发展首先应遵循技术与学习内容的匹配原则。如前所述,技术支持下的具身学习有着不同层级的划分,总体来说,可以分为弱技术环境和强技术环境。虽然弱技术环境所营造的沉浸感较低,但是并非所有的具身学习都要在强技术环境中才得以实现。例如,手势等常规的具身技术,游戏和表演等具身性活动,都是帮助学习者理解概念、解决问题的有力手段,在具身学习设计中有着较好的应用潜能。这些传统的基于身体资源的具身学习方式应得到恰当的运用。同时针对较为简单的学习内容,也可选择便捷、移动式的小型具身学习工具。

对于具身程度要求较高的学习内容而言,则应营造强技术环境,即利用多方位的数字化组件,配设多感官传感与反馈系统,在具身学习情境中引入投影仪、移动式眼动仪、红外感应、环绕声和3D跟踪等装置,创设动态的混合现实环境,使学习者以自然的人机交互方式,获得多感官刺激和体验。例如Gautam等(2018)在近期研究中所开发的混合现实环境——镜像世界(Mirror Worlds,简称MW),由内置于物理环境中的多个传感器组成,布置在建筑物内的画廊、大厅、房间和走廊上,能够捕捉实体的运动、位置、声音和热量,也可将环境中的人物转化至虚拟世界,提供逼真的虚拟形象。

此外,还应为学习者提供协作互动的空间。Johnson-Glenberg等(2014)曾在研究中指出,围绕单用户模式设计的具身学习平台,在某些情况下可能会导致孤立的体验,这与学习者同其他物理工具的高度社会协作体验背道而驰。交互是具身学习过程的重要环节。在学习环境的营造中应加强交互环节的改进与设计,使学习者之间、学习者与教师之间以及学习者与虚拟物之间的协作互动得以实现。

3.准确设置评价维度,实现智能化动态测评

“学习是一种基于经验与个性的内化、应用、习惯化的自然生成”(齐宇歆,2017),其复杂性决定了学习评价的复杂程度。而学习评价的目的不仅在于学习过程和结果的诊断,更在于学习动机的激发、潜在问题的发现和学习反思的促进。鉴于具身学习的具身化、情境化和实践化等特点,国内在构建具身学习评价模型时,应改善传统的学习评价方式,遵循动态伴随式智能评价原则,以有效促进具身学习效率的提升。基于对具身学习特征的分析,可将评价维度分为三个方面:一是学习内容,主要是对学习内容与具身学习之间的适用性和针对性,以及组织形式的合理性作以评价分析。二是交互程度,主要根据Johnson-Glenberg所划分的运动参与量、手势一致性和沉浸感这三个方面进行测评。三是体验效果,主要从对学习者学习动机的激发程度、学习过程的可操作性和有效性方面来考察。

适宜的测评工具能够提高测评的科学性。除了主观量表测量外,应通过行为测量(使用移动式眼动仪,捕捉手势及其他身体活动,进行反应时间分析以及心理问题和绩效测量)和生理测量(通过脑电图、心率、瞳孔扩张测量学习期间的反应)获取更为客观、准确的数据。新兴的学习分析技术在这一方面发挥着较大的作用,因为它可以改善收集和处理与学习者行为相关的多模态数据的方法,为评估和迭代设计提供多维、全面、深入而可靠的信息(Siemens et al.,2011)。再如,便携式脑电分析技术(Portable EEG Technology,简称PEEGT),这是一项用于检测心理过程和身体过程之间关系的心理生理学测量技术,其微型化和便携化发展为课堂环境的应用奠定了基础(Xu et al.,2018)。这些技术能够智能反馈相关数据,使学习者在任何情境下的学习行为得到实时跟踪和記录,帮助学习者加强自我监控和调节,尤其是对认知负荷的监测。“多媒体学习领域的一些实证研究揭示了基于身体(以及在某些情况下基于活动)的学习形式在有效性方面的负面效果”(Tran et al.,2017),认知负荷是造成负面影响的重要因素。加强对其的测量与控制,有助于避免因现代技术所造成的过犹不及现象。

总之,立足具身思维,开发相应的测评工具,关注具身学习测评平台建设、测评结果可视化与智能反馈等问题,构建契合具身学习行为的科学化评价体系,实时把握学习者在心理和行为上的变化,将是需要持续关注的重要研究方向。

参考文献:

[1][美]劳伦斯·夏皮罗(2014).具身认知[M].李恒威,董达.北京:华夏出版社:139.

[2]郭楠(2017).虚拟现实支持下的具身学习设计与应用研究[D].上海:华东师范大学:1.

[3]黄红涛,孟红娟,左明章等(2018).混合现实环境中具身交互如何促进科学概念理解[J].现代远程教育研究,(6):28-36.

[4]裴淼(2018).教师具身学习的概念内涵、价值意义和达成路径[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),(1):170-176.

[5]齐宇歆(2017).从学力观的历史变迁审视“互联网+”时代的学习评价[J].远程教育杂志,35(2):43-55.

[6]王良辉(2012).教育中信息技术用途及限度的伊德技术现象学分析[J].现代远程教育研究,(4):15-20.

[7]王美倩,郑旭东(2016).在场:工具中介支持的具身学习环境现象学[J].开放教育研究,(1):60-65.

[8]叶浩生(2010).具身认知:认知心理学的新取向[J].心理科学进展,(5):705-710.

[9]叶浩生(2015).身体与学习:具身认知及其对传统教育观的挑战[J].教育研究,(4):104-114.

[10]葉浩生(2017).具身认知的原理与应用[M].北京:商务印书馆:91.

[11]赵蒙成,王会亭(2017).具身认知:理论缘起、逻辑假设与未来路向[J].现代远程教育研究,(2):28-45.

[12]郑旭东,王美倩,饶景阳(2019).论具身学习及其设计:基于具身认知的视角[J].电化教育研究,(1):25-31.

[13]Abrahamson, D., & Lindgren, R. (2014). Embodiment and Embodied Design[M]// Sawyer, K. (ED.). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press: 276-358.

[14]Andrade, A., Danish, J. A., & Maltese, A. V. (2017). A Measurement Model of Gestures in an Embodied Learning Environment: Accounting for Temporal Dependencies[J]. Journal of Learning Analytics, 4(3): 18-45.

[15]Black, J. B., Segal, A., & Vitale, J. et al.(2012). Embodied Cognition and Learning Environment Design[M]// Jonassen, D., & Land, S. (Eds.). Theoretical Foundations of Learning Environments (2nd ed.). New York, NY: Routledge: 198-223.

[16]Burte, H., Gardony, A. L., & Hutton, A. et al.(2017). Think3D!: Improving Mathematics Learning Through Embodied Spatial Training[J]. Cognitive Research: Principles and Implications, 2(13): 1-18.

[17]Chang, C. Y., Chien, Y. T., & Chiang, C. Y. et al.(2013). Embodying Gesture-based Multimedia to Improve Learning[J]. British Journal of Educational Technology, 44(1): 5-9.

[18]Chao, K. J., Huang, H. W., & Fang, W. C. et al.(2013). Embodied Play to Learn: Exploring Kinect-facilitated Memory Performance[J]. British Journal of Educational Technology, 44(5): 151-155.

[19]Gautam, A., Williams, D., & Terry, K. et al. (2018). Mirror Worlds: Examining the Affordances of a Next Generation Immersive Learning Environment[J]. Tech Trends, 62(1): 119-125.

[20]Griffin, M. (2017). Embodied Learning and New Physical Activity in Mid-and Later Life[J]. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 9(5): 554-567.

[21]Gulliksen, M. S. (2017). Making Matters? Unpacking the Role of Practical Aesthetic Making Activities in the General Education Through the Theoretical Lens of Embodied Learning[J]. Cogent Education, 4(1): 1-14.

[22]Heidegger, M. (2009). The Question Concerning Technology[C] // Hanks, C. Technology and Values: Essential Readings. NewYork: John Wiley & Sons: 99-113.

[23]Hung, I. C., Kinshuk, & Chen, N. S. (2017). Embodied Interactive Video Lectures for Improving Learning Comprehension and Retention[J]. Computers & Education, 10: 116-132.

[24]Hung, I. C., Lin, L. I., & Fang, W. C. et al. (2014). Learning with the Body: An Embodiment-based Learning Strategy Enhances Performance of Comprehending Fundamental Optics[J]. Interacting with Computers, 26(4): 360-371.

[25]Ihde, D. (1990). Technology and the Life World——From Garden to Earth[M]. Bloomington: Indiana University Press: 1.

[26]Ionescu, T., & Ilie, A. (2016). Language Learning in Preschool Children: an Embodied Learning Account[J]. Early Child Development and Care, 188(1): 4-15.

[27]Johnson-Glenberg, M. C., Birchfield, D. A., & Tolentino, L. et al. (2014). Collaborative Embodied Learning in Mixed Reality Motion-Capture Environments: Two Science Studies[J]. Journal of Educational Psychology, 106(1): 86-104.

[28]Johnson-Glenberg, M. C., & Megowan-Romanowicz, C. (2017). Embodied Science and Mixed Reality: How Gesture and Motion Capture Affect Physics Education[J]. Cognitive Research: Principles and Implications, 33(2): 220-236.

[29]Lakoff, G., & Johmson, M. (2008). Metaphors We Live by[M]. Chicago: University of Chicago Press: 21.

[30]Lan, Y. J., Fang, W. C., & Hsiao, I. Y. T. et al. (2018). Real Body Versus 3D Avatar: The Effects of Different Embodied Learning Types on EFL Listening Comprehension[J]. Education Tech Research Dev, 66(3): 709-731.

[31]Lindgren, R., & Johnson-Glenberg, M. C. (2013) Emboldened by Embodiment: Six Precepts for Research on Embodied Learning and Mixed Reality[J]. Educational Researcher, 42(8): 445-452.

[32]Lindgren, R., Tscholl, M., & Wang, S. et al. (2016). Enhancing Learning and Engagement Through Embodied Interaction Within a Mixed Reality Simulation[J]. Computers & Education, 95: 174-187.

[33]Lui, M., & Slotta, J. D. (2013). Immersive Simulations for Smart Classrooms: Exploring Evolutionary Concepts in Secondary Science[J]. Technology, Pedagogy and Education, 1: 57-80.

[34]Martiny, K. M. (2011). Book Review of Lawrence Shapiros Embodied Cognition[J]. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 10: 297-305.

[35]Matthews, J. C. (1998). Somatic Knowing and Education[J].The Educational Forum, 62(3):236-242.

[36]Merleau-Ponty, M. (1968). The Visible and the Invisible[M]. Evanston: Northwest University Press: 212.

[37]Merleau-Ponty, M. (2012). Phenomenology of Perception[M]. London and New York: Routledge: 137.

[38]Radu, I., & Antle, A. (2017). Embodied Learning Mechanics and Their Relationship to Usability of Handheld Augmented Reality[C]// 2017 IEEE Virtual Reality Workshop on K-12 Embodied Learning through Virtual & Augmented Reality (KELVAR).

[39]Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education[J]. Educause Review, 46(5): 30-32.

[40]Skulmowski, A., & Rey, G. D. (2017). Measuring Cognitive Load in Embodied Learning Settings[J]. Frontiers in Psychology, 8(2): 1-6.

[41]Skulmowski, A., & Rey, G. D. (2018). Embodied Learning: Introducing a Taxonomy Based on Bodily Engagement and Task Integration[J]. Cognitive Research: Principles and Implications, 3(1): 1-10.

[42]Standal, ?. F. (2011). Re-embodiment: Incorporation Through Embodied Learning of Wheelchair Skills[J]. Medicine Health Care and Philosophy, 12(2): 177-184.

[43]Stolz, S. A. (2015). Embodied Learning[J]. Educational Philosophy and Theory, 47(5): 474-487.

[44]Tamaddon, K., & Stiefs, D. (2017). Embodied Experiment of Levitation in Microgravity in a Simulated Virtual Reality Environment for Science Learning[C]// 2017 IEEE Virtual Reality Workshop on K-12 Embodied Learning through Virtual &Augmented Reality (KELVAR).

[45]Thelen, E., Sch?ner, G., & Scheier, C. et al. (2011). The Dynamic of Embodiment: A Field Theory of Infant Perseverative Reaching[J].The Behavioral and Brain Sciences, 24(1): 1-34.

[46]Tran, C., Smith, B., & Buschkuehl, M. (2017). Support of Mathematical Thinking Through Embodied Cognition: Nondigital and Digital Approaches[J]. Cognitive Research: Principles & Implication, 2(1): 1-18.

[47]Weisberg, S. M., & Newcombe, N. S. (2017). Embodied Cognition and STEM Learning: Overview of a Topical Collection in CR:PI[J]. Cognitive Research: Principles and Implications, 2(38): 1-6.

[48]Wilson, M. (2012). Six Views of Embodied Cognition[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 9(4): 625-636.

[49]Xu, J. H., & Zhong, B. C. (2018). Review on Portable EEG Technology in Educational Research[J]. Computers in Human Behavior, 81(4):340-349.

收稿日期 2019-02-03 責任编辑 汪燕