基于数据挖掘的针灸治疗排卵障碍性不孕取穴规律探究*

张琳琳,綦向军,梁妙珍,侯靖萱,侯颖跃,黎健敏,李金生,高 帅,徐 珉,陈国铭

(1.广州中医药大学第二临床医学院,广东 广州 510405; 2.广州中医药大学第一临床医学院,广东 广州 510405; 3.广东省中医院,广东 广州 510405)

不孕症,WHO定义为男女双方无避孕正常性生活1年及以上仍未能受孕的生殖系统疾病[1]。不孕症作为世界一大疑难疾病,其发病率逐年上升。据调查,我国不孕症的发病率为7%~10%,其中约25%~30%不孕患者存在排卵障碍,排卵障碍为女性不孕的主要原因,研究显示排卵障碍性不孕是由于下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱或其他功能调节失衡而导致卵泡发育不良或不能正常排卵[1-2]。西医多采用激素类药物促进卵泡成熟以及促排卵的方法进行治疗,但妊娠率低而副作用明显,治疗效果不理想[3]。近年来,中医在排卵障碍性不孕的治疗上效果显著,针灸作为中医治疗的一大特色,在该病症的治疗上具有操作简便、副作用少、疗效显著的优点[4],但临床各项研究中由于取穴不一,较为散乱,难以为临床应用提供取穴依据。本研究通过对现有研究进行收集整理,运用数据挖掘技术分析针灸治疗排卵障碍性不孕的取穴规律,以期为临床针灸治疗排卵障碍性不孕提供参考价值。

1 资料与方法

1.1 文献来源

选择收录于中国知网(CNKI)、维普数据库(VIP)、万方数据库、中国生物医学文献数据库(CBM)中,从建库起至2018年有关针灸治疗排卵障碍性不孕的临床研究文献。

1.2 文献检索方式

1.3 文献纳入标准

①以临床研究为原始文献,包括RCT和临床疗效观察;②研究对象信息来源要求不限,要求明确诊断为排卵障碍性不孕,并有明确的诊断标准及疗效评价标准;③以针灸治疗为主要治疗手段,可结合中药、西药及其他干预手段,存在以其他手段为对照组的临床研究;④所选针灸穴位为体穴;⑤针灸手法与刺法灸法学的范畴相符合,所取腧穴为十四经穴与经外奇穴以及特定穴;⑥原始文献为一次文献。

1.4 文献排除标准

①诊断标准或疗效评价标准不明确;②以耳针、头针等非体针为主要干预手段的文献;③如脐内环穴等具体取穴位置不清的文献;④文献、综述、病例报告、医家经验介绍等理论研究文献;⑤重复发表的文献只取其1篇。

2 数据预处理、数据库的建立及数据挖掘方法

2.1 数据预处理

2.1.1 文献筛选 由2名研究成员负责文献初筛,将符合文章纳入标准的文献汇总,为尽量降低甚至避免文献筛选过程中出现的误差,文献筛选完毕后由1名文献检索人员反复仔细阅读文献,以确保纳入文献的准确,使用于数据挖掘的数据源可靠性更高。

2.1.2 腧穴名称的规范化 本研究对纳入文献中所使用的腧穴严格使用全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《经络腧穴学》中的规范统一的名称,录入的内容包括腧穴名称、归经、奇穴名称等。

2.1.3 针灸处方的处理 由以上3名研究成员对目标文献出现的针灸处方进行提取,录入初步纳入的文献所使用过的腧穴,若文献中提及辨证分型的针灸处方,则主穴将被录入“处方选穴表”中,配穴被录入“辨证分型表”中,若非提及辨证分型的针灸处方,直接将所使用的腧穴直接被录入“处方选穴表”中即可。

2.2 数据库的建立

根据检索词检索到与主题类似的临床研究文献701篇,经过严格遵守文章纳入及排除标准,筛除不符合纳入标准的文献587篇,最终共纳入符合本数据挖掘要求的文献114篇。采用Microsoft Excel 2010对纳入文献的所有取穴信息进行归纳整理,转化为腧穴数据库,数据库内容应包括文献名、作者、年份、相关证型、腧穴名称、归经等信息。

2.3 数据挖掘统计学方法

2.3.1 频次统计 对数据库中的腧穴采用二分类变量数据转换的方法,若针灸处方中涉及腧穴、归经及其所治疗的相关证型,则用“1”标记,若未出现,则用“0”标记,最终标记的结果用Microsoft Excel 2010进行频次统计。

2.3.2 聚类分析 聚类分析算法是一种将给定数据实现集划分为多个类别的过程,其结果可显示同时同一种聚类当中数据的对象相似性高,不同的聚类之间的数据对象相似度低[5]。故通过聚类分析算法,本研究可直观地将相似性较高的腧穴归组归类,方便进行分析。本研究所采用的聚类分析软件为SPSS 22.0。

由于高职院校的图书馆建设管理中其对应的建设管理资源获取及服务模式应用不同,需要在管理系统的开发和设计中,将对应的设计工作开展职能优化好,借助对图书馆管理系统的服务模式应用进行改进,及时将对应的服务信息及服务功能优化。比如在图书馆管理系统的优化设计中,建立专门的开放性服务窗口,同时还需要建立专门的小语种服务检索信息,这是展现当前高职院校图书馆管理系统设计与优化服务职能提升的一项重要性建设管理工作。

2.3.3 因子分析 因子分析是一种研究观测变量动量的共同原因和特殊原因,以达到数据降维和简化聚类过程目的的多元统计方法,利用因子分析方法对高维数据变量进行降维,并利用因子得分对数据进行聚类,解决了“维数灾难”[6],更有利于本研究在腧穴公因子的基础上聚类分析。拟运用软件为SPSS 22.0,具体方法为主成分分析法。

2.3.4 关联规则分析 本研究采用的关联规则算法为SPSS Clementine 12.0软件中的Apriori算法,该算法采用迭代方法,通过连接步产生频繁项集和候选项集,再通过剪枝步得出支持度等结果,是一种基于布尔关联规则的经典挖掘算法[7-8]。而度量两者之间关联规则主要的指标为支持度、置信度和提升度。

3 取穴规律挖掘结果

3.1 高频次使用腧穴

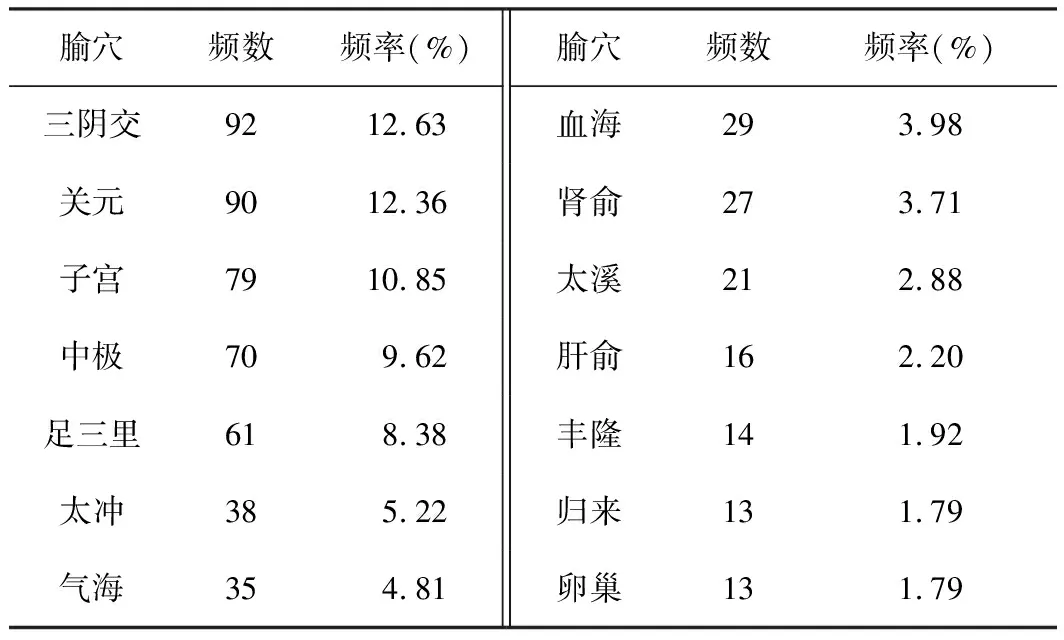

对被纳入的114篇针灸治疗排卵障碍性不孕的临床研究文献中的针灸处方进行统计,得出腧穴的使用频次及频率,结果显示在针灸治疗排卵障碍性不孕的针灸处方中,任脉穴位使用频数为209次,足太阴脾经腧穴使用频次为132次,经外奇穴与足阳明胃经穴位使用频次均为92次,单独统计腧穴使用频次,频数前五的腧穴依次为:三阴交、关元、子宫、中极及足三里,其使用频率分别为12.63%、12.36%、10.85%、9.62%、8.38%。见表1。

表1 现代临床研究常选取的腧穴频数分布

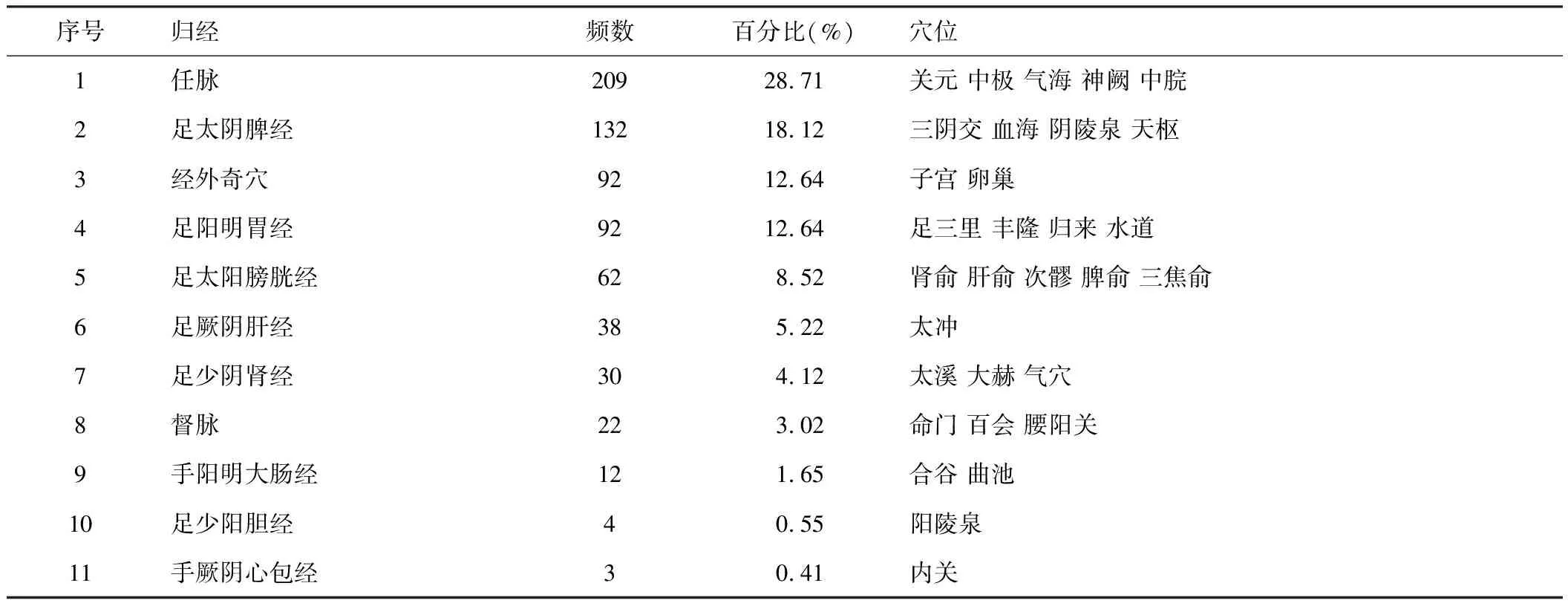

3.2 腧穴-经脉使用频率统计

在对频数≥3的腧穴进行经脉归类,得出在针灸治疗排卵障碍性不孕的针灸处方中十四经脉及奇经八脉的使用频率,根据表2显示,任脉的使用频率最高,为28.71%,其次为足太阴脾经、经外奇穴、足阳明胃经等。根据各经脉使用频率均小于30%的结果,可推测针灸治疗排卵障碍性不孕的治疗方向多样,与多个脏腑均有联系,证型复杂,但总归与任督冲三脉、肝肾、脾胃、膀胱关系较为密切。

表2 腧穴-经脉使用频率比较

3.3 高频次使用的因子研究结果

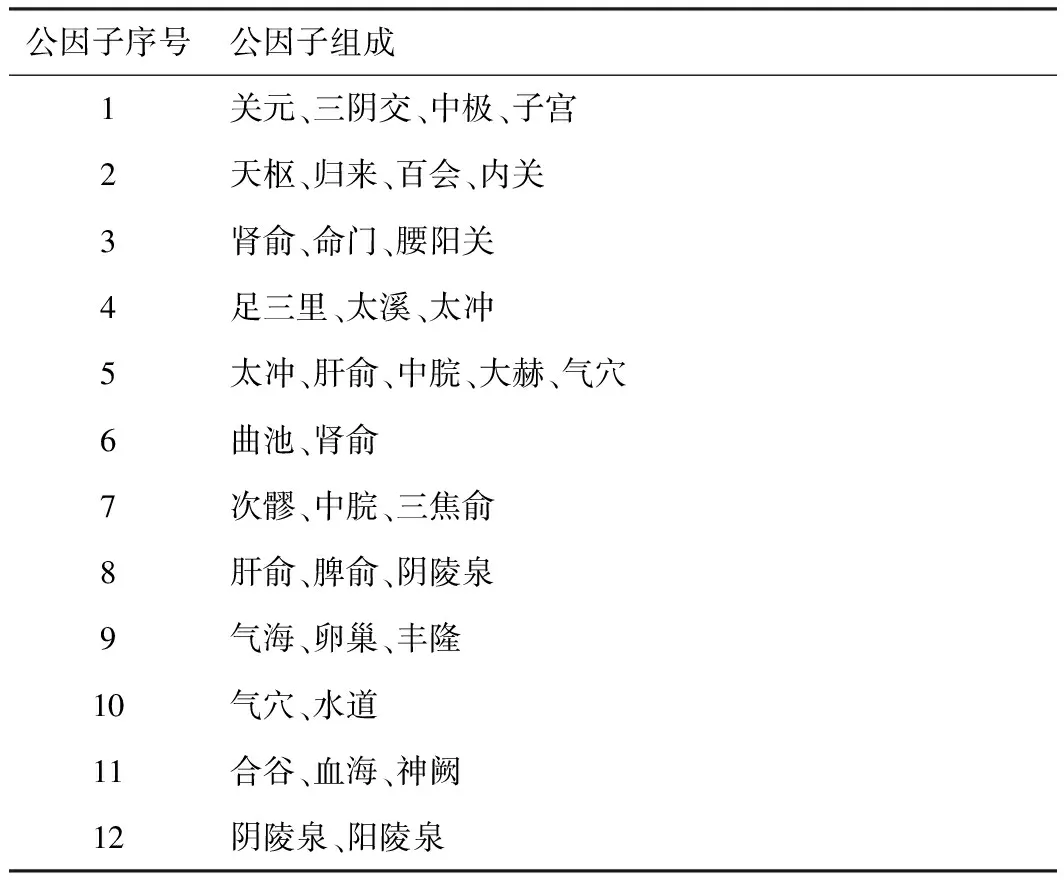

对频次≥3的腧穴进行因子分析,在SPSS22.0的结果显示下,Bartlett的球形度检验F值为1 003.167,P<0.005,代表以上腧穴中存在内部因子结构;KMO=0.479,接近理想值,结合专业知识进行判定,考虑可以进行因子分析;提取方法为采用主成分分析法和方差正交旋转法,得出当特征根>1时,累积解释的总方差为70.307%,在载荷系数绝对值≥0.4的前提下,碎石图中可显示提取出的公因子共有12个,其中两穴组3个、三穴组6个、四穴组2个、五穴组1个。见表3。

表3 高频次使用的公因子组成表

3.4 腧穴聚类分析

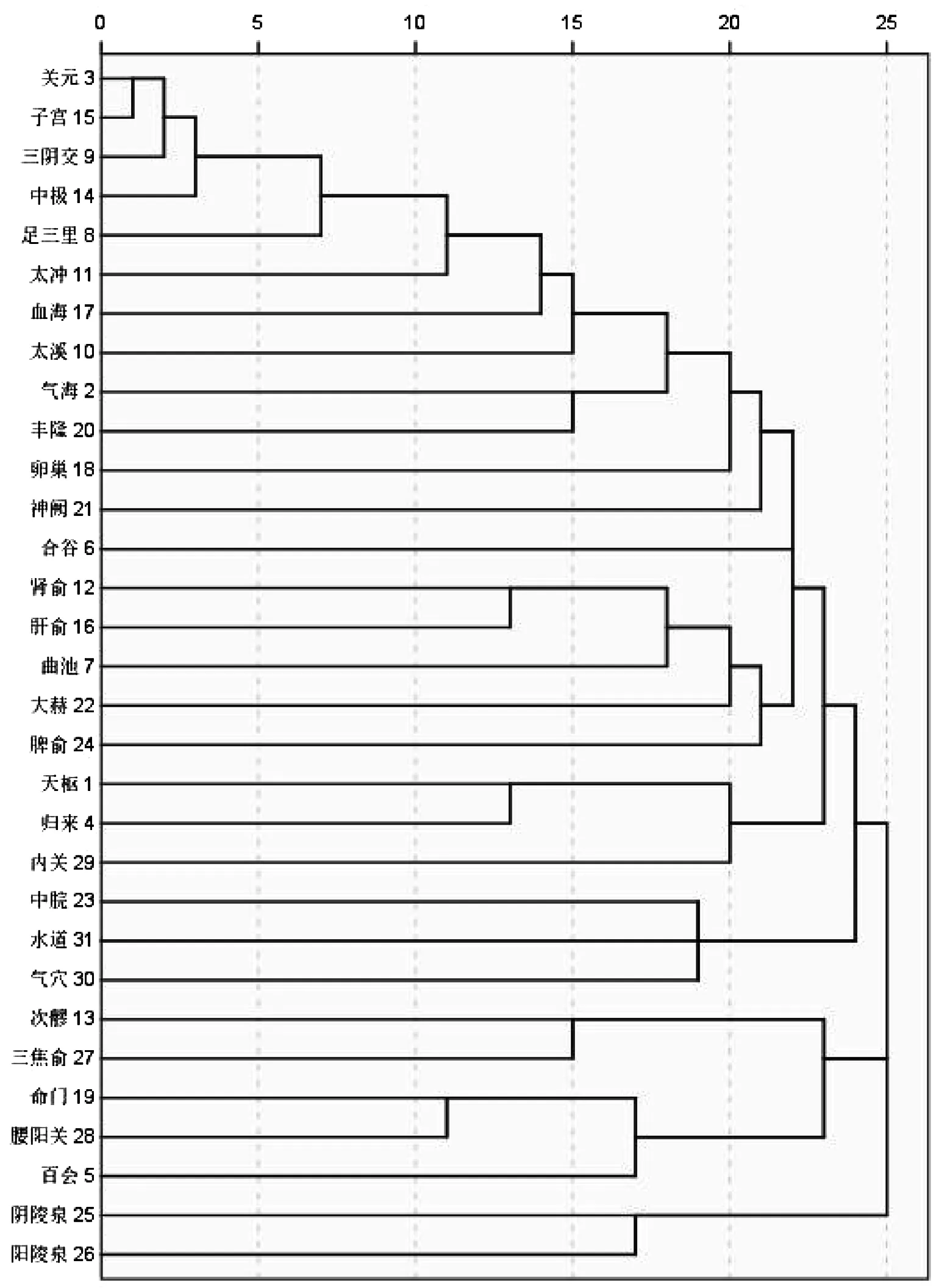

按照腧穴及其相关证型出现与否,分别用“1”“0”标记,以此构成腧穴数据库,采用系统聚类Ochiai算法,对频次≥3的穴位进行聚类生成聚类图,纵轴和横轴的数字分别表示:与之相应的腧穴、腧穴与腧穴之间的距离,比较腧穴之间的距离,腧穴之间在越短的距离内聚集,其相关性就越高,以此来证明腧穴之间的关系,如图1。因此,根据树状图分析,可将对治疗排卵障碍性不孕参考意义较大的穴位分为如表4中9组。

图1 聚类分析树状图

组别组成C1关元,子宫,三阴交,中极、足三里C2血海,太冲,肝俞,归来C3气海,归来,丰隆C4天枢,中脘,肾俞C5脾俞,肾俞,肝俞,气海、神阙C6归来,水道,气穴C7腰阳关,三焦俞,气海C8命门,百会,次髎C9阴陵泉,阳陵泉

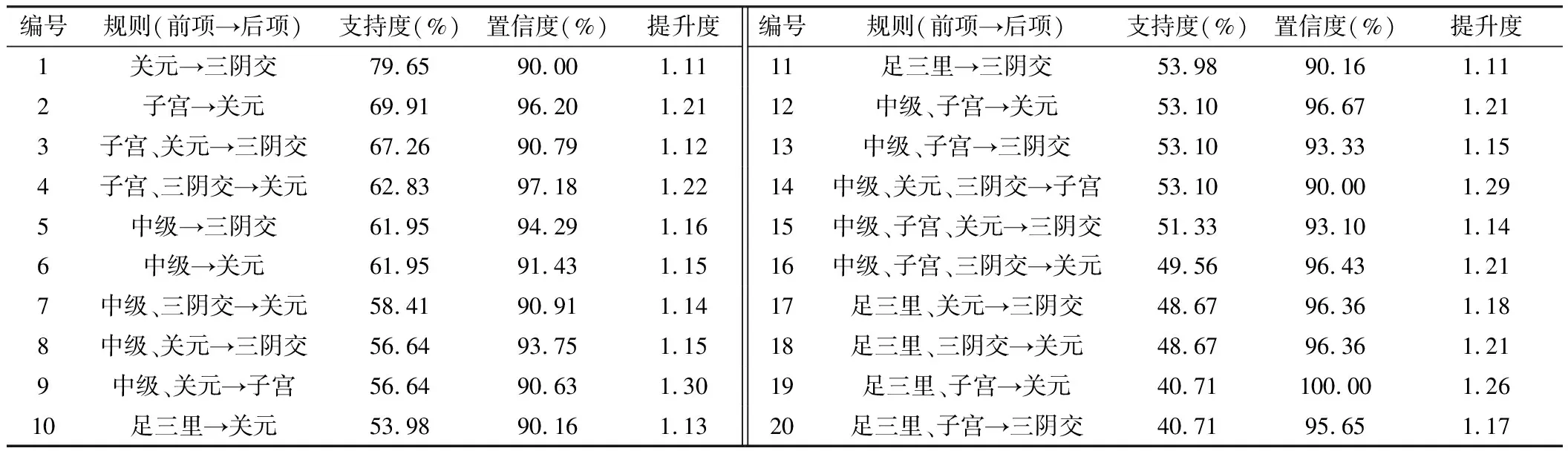

3.5 腧穴关联规则统计

基于关联规则Apriori算法进行关联规则分析,通过数据预读设置最低支持度为15%、最低置信度为90%,所得关联规则详见表5。从表5可知,关元→三阴交的支持度最高,为79.65%,用以表示关元、三阴交同时使用的概率;足三里、子宫→关元的置信度为100%,说明足三里、子宫同时使用的条件下,关元使用概率为100%;提升度>1表示关联规则前后项之间具有正向关联,本研究所得关联规则提升度均>1,提示所得规则均为有意义的规则。根据表5总结出关联性较高的组合为①关元→三阴交;②子宫→关元;③子宫、三阴交→关元;④中极、子宫→三阴交;⑤足三里→三阴交。

4 讨论

《内经素问·上古天真论》强调了“肾气盛”为男女生殖之精产生的前提条件,天癸为女子“有子”的物质基础,为后世提出的肾-天癸-冲任-胞宫轴提供了理论基础;而《素问·金匮真言》有云:“肾者主蛰,封藏之本,精之处也,”又有“天癸者,阴精也,……由先天之气蓄极而生……”,揭示了天癸的根本来源为肾中之精。故肾精不足是导致排卵障碍最根本的因素。此外,清代陈修园《女科要旨·种子》有言:“妇人无子皆由经水不调。经水所以不调者,皆由内有七情之伤、外有六淫之感,或气血偏盛、阴阳相乘所致也。”提示肝郁、外湿、痰湿、血瘀、阴阳失调等因素均会影响“种子”。《金匮要略·妇人杂病脉证并治》篇曰:“妇人之病,因虚、积冷、结气,为诸经水断绝。”经水断绝,自然无从排卵,说明肾虚、血瘀、肝郁是引起排卵障碍的重要因素。综上,排卵障碍性不孕的病机主要责之于肾虚,其次为肝郁、血瘀、痰湿,而肾虚则可表现为肾精不足和肾阴阳转化失常两方面。故在临床上,针灸治疗排卵障碍性不孕的选穴与上述病机密切相关。

表5 腧穴关联规则(支持度、置信度、提升度)结果

针对肾精不足型排卵障碍性不孕,临床多采用“俞募配穴”的选穴原则,以任脉之募配伍足太阳膀胱经之俞,能有效解决排卵障碍的根本病因,表2显示,募穴所属之任脉使用频率最高,背俞穴个数最多,其所属之足太阳膀胱经使用频率也相对较高,且聚类分析显示相关性较高的穴组中,C4、C5、C7组的腧穴组成均体现此原则。因任脉为阴脉之海,是多数脏腑募穴所位之处,募穴为阴,是脏腑精气汇聚之所,故为肾储藏五脏六腑之精的重要通道,有研究者[9]认为,针刺俞、募穴的信息在脊髓水平发生汇聚的同时,对脑干和下丘脑水平具有靶向趋同性,这种穴位刺激信息很有可能通过神经-内分泌调节,通过中枢的整合作用发挥针刺对靶器官的调节,故俞募配穴可有效调节内分泌,促进排卵。此外,临床常选督脉的穴位与背腧穴进行配伍,如C7、C8组中命门、百会与次髎的配伍,腰阳关与三焦俞的配伍等,因督脉与背俞穴相通,皆位于背部气街,而气街畅通是肾之元气正常运行的前提,因此同时针刺督脉腧穴和背俞穴可通畅气机、促进肾气的运行。临床研究[10-11]证明,针刺督脉及膀胱经上的背俞穴有调节内分泌、促进卵泡发育以及促进排卵的作用。

基于肾阴阳转化失常所致的排卵障碍性不孕,同时针刺三阴交和关元穴,则能达到促进肾阴阳转化的作用,关元穴是手太阳小肠经在任脉的募穴,为足三阴经与任脉的交会穴,《针灸穴名解》中提到,关元为人身阴阳元气交关之处,而三阴交为足三阴交的交会穴,可助关元穴联系于任脉,调理冲任,故治疗以肾阴阳转化失常为主要病机的排卵障碍性不孕,临床上常将关元、三阴交同时配伍运用,关联规则分析结果中关元→三阴交的支持度高达79.65%,置信度达90.00%,提升度为1.11,提示关元和三阴交的高度相关性。

针对肝郁、血瘀、痰湿等病理因素,临床取穴具有证型对应性。气郁、血瘀责之于肝,肝主疏泄,具有疏导气机的作用,若肝气郁结、气滞血瘀、经脉不畅,则会影响胞宫胞脉滋养。若以气滞为主,治宜疏肝理气,表3和表4的腧穴组成显示,因子5与C2组腧穴的功效大同小异,均以疏肝解郁为主,其重叠的腧穴为太冲、肝俞。故气滞严重时,临床上常配伍太冲、肝俞以达疏肝解郁之功,其中太冲为足厥阴肝经的输穴和原穴,为疏肝理气第一要穴,肝俞为肝之背腧穴,是肝气输注于腰背部的腧穴,故其主治在肝,与太冲共奏疏肝理气之效。而据表4中聚类树状图C2组显示,当血瘀严重时,治宜行气活血,活血当先行气,气行则血行,针刺肝俞、太冲行气,针刺血海、归来活血化瘀,可见此四穴是临床上治疗排卵障碍性不孕气滞血瘀证的常用穴。肾为藏精之脏,所藏之精为先天生殖之精,《素问·上古天真论》中提到“肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故五脏盛乃能泻”,说明先天生殖之精受其他脏腑所化生的水谷之精充养,肾精充盈,才能使天癸渐趋成熟,达到“天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子”的生殖功能。精血同源,肝肾精血互补,一藏一泻,共司子宫藏泻,若肝肾精血不足会导致肾-天癸-冲任-胞宫轴调节失衡,造成排卵障碍而导致不孕。表3统计结果中的因子3和因子5,能很好地发挥补益肝肾的作用,故临床对于肝肾亏虚引起的排卵障碍性不孕,常选择因子3和因子5中的腧穴为配穴,以因子1作为主穴进行针灸施治。痰湿证主要责之于脾胃,脾胃虚弱,运化失司,造成精液输布失常,水湿内阻聚积成痰,凝结下焦,阻塞子宫,使冲任二脉失去平衡,月事不规则,则难以受孕,所谓“妇人挟痰无子”,此病机在《丹溪心法》与《万氏妇人科》中皆有提及,且提出治当以健脾祛湿[12]。故对于痰湿阻滞证,宜健脾化痰除湿、通利水道,选穴当以脾经的三阴交、血海、阴陵泉、天枢为主,配伍C3组的归来、丰隆和水道、气穴、三焦俞等穴位。

另外,基于上述分析结果可推断,调理任、督、冲三脉,是促进排卵的关键思路。任、督、冲脉一源三岐,任脉起至胞中,下出会阴,交会于诸经,得诸经滋养,为“阴脉之海”,胞宫得阴精之充养方可主月经与孕育,腧穴-经脉频率统计结果表明,任脉是临床上使用频率最高、选穴频次最高的经脉。而督脉为“阳脉之海”,主一身阳气,故具有推动作用,其“贯脊属肾”“入络脑”,形成了“脑髓-冲任-胞宫”的生殖轴,起调节女子生殖系统的功能[13]。冲脉为十二经脉五脏六腑之海,与任脉同起于胞中,相互作用,沟通表里,故调节任脉可间接益于冲脉,根据“冲任隶于阳明”的理论,在现代临床研究中,足阳明胃经的使用频率仅次于任脉和足太阴脾经,因胃经为多气多血之经,且胃气主降,归属于足阳明胃经的足三里穴更是胃气之大会,常具有补益气血的作用,在频次统计下显示其使用频次高达61次,通过针刺足三里使冲脉气血充盛,化生肾间动力,上下循行周身,是促成排卵的重要因素。任督冲三脉失调,则胞宫藏泻失常,导致排卵障碍。故临床选穴中,往往选择任脉腧穴为主穴,辅以督脉和足阳明胃经的穴位。由于中医的“肾-天癸-冲任-胞宫”理论,在一定程度上与现代医学的下丘脑-垂体-性腺轴环节呈对应关系[14],故可推断,“肾-天癸-冲任-胞宫轴”调节异常是导致妇科疾病的主要机制,相当于西医学中的“下丘脑-垂体-性腺轴”紊乱。在上述关联规则结果中得出,关元、三阴交、子宫、中极、足三里5穴之间显示了相当高的关联性,有研究[15]表明,针刺子宫、关元、足三里能有效调节下丘脑的神经元活性,增加神经元的放电率,从而促进性激素的分泌和释放,有利于卵泡成熟和排出,另外有小鼠实验[16]证实,电针三阴交和关元能够在一定程度上提高机体内环境稳态,缓解雌激素分泌不足导致的机体HPO轴紊乱,故临床常选用关元、三阴交、子宫、足三里和归属任脉的中极穴作为治疗排卵障碍性不孕的主穴,因其直接作用于生殖轴,故可有效促进卵泡的分裂、成熟和排出,达到“种子”的目的。

以近治为主、远治为辅是针灸治疗排卵障碍性不孕的特色。从表1可得,经外奇穴子宫穴使用频次仅次于三阴交和关元,卵巢穴的使用频次也相对较高。有临床实践表明,子宫穴与卵巢穴是治疗一切妇科疾病的经验效穴[17],并有研究显示直接针刺卵巢穴,能增强自身神经调节作用,促进子宫、卵巢血供和卵巢平滑肌收缩,从而达到增强子宫内膜容受性和促进了卵泡壁的破裂而帮助排卵的功效[17-18],此两者明显发挥了腧穴的“近治作用”。从表1、2可知,任脉为使用频率最高的经脉,而其上的穴位均为使用频次较高的穴位,如中极、关元、气海等,同样发挥近治作用;而体现远治作用的有足太阴脾经、足阳明胃经、足太阳膀胱经及足厥阴肝经,是仅次于任脉的使用频率相对较高的经脉。其中三阴交、足三里、太冲等穴位使用频率仅次于任脉穴位和经外奇穴,可见在针灸治疗排卵障碍性不孕中,临床常采用腧穴的“近治”与“远治”相结合,而腧穴的近治作用占有主导地位。

5 结语

针灸治疗排卵障碍性不孕的取穴规律以调理“肾-天癸-冲任-胞宫轴”为主,临床常选用关元、三阴交、子宫、足三里及中极穴作为治疗排卵障碍性不孕的主穴,且选穴以近治作用为主、远治作用为辅,同时发挥俞募配穴、督脉与背俞穴相配伍的选穴特色。图1所示的关元、三阴交、子宫、中极及足三里的高频次使用现象与此轴的调节模式密切相关,亦与本研究数据挖掘结果中高频次因子使用和腧穴关联规则结果分析不谋而合,说明对于针灸治疗排卵障碍性不孕中主穴的选择,在临床上已基本达成共识。而针对排卵障碍性不孕的不同证型,临床研究中所选用的配穴各有不同,灵活性大,故穴位选择差异较大,本研究暂未归纳出具有实际意义的选穴规律,有待录入更多的临床文献进行统计分析,或许可实现针对不同证型对针灸治疗排卵障碍性不孕的选穴规律总结。