高密度、空间分异与美学错位

——基于戚其义家族商战剧的拥挤文化研究

张箭飞 郭蔚臻

(武汉大学 文学院,湖北 武汉430072)

作为极限都市的典型代表,香港以其特殊的地形限制、有限的土地供给和昂贵的地价而著称于城市规划界。建筑(群)高密度和人口高密度的“双高”叠加,伴之永不停息的市声喧嚣,构成香港高密度的景观特质,藏匿或暴露巨大的贫富差距以及城市内部的空间分异现象。香港十八区中,湾仔是富人聚集区,豪宅、别墅散落于山海之间,而观塘区则收纳了大量棺材楼、笼屋等——这两类景观不仅高频率出现在香港题材的影视作品之中,而且引起城市规划领域学者的持续关注。他们借助大数据、图像等资料研究由城市高密度引起的环境心理、空间分异、身体感知等问题。某种程度上,空间高密度研究已然成为城市规划领域的热点议题,并带动人文地理学的跟进。比较而言,影视批评界的学者鲜少关注这些议题。本文即是一个跨界尝试:试图从作为城市影像志的港剧出发,回应城市规划界的相关讨论。

20 世纪70 年代中后期香港经济起飞,香港中产阶级迅速壮大,电视成为传播讯息和影响香港大众的重要载体。香港浸会大学教授卓伯棠指出,“电视是一重要的媒介,讯息传播的中心,当社会形成某种观念或流行某种信息,自会影响电视;而电视制作出来的节目亦渗透了制作人员的看法和观念,反过来影响大众,两者有着互动的密切关系。”由此可见,香港电视剧已经深度嵌入港人的日常生活。

香港电视剧类型大致分为武侠剧、警匪剧、都市言情剧、家族商战剧、行业剧或者职业剧。其中,家族商战剧最能集中反映香港社会的贫富两极分化、港人对拥挤文化的感知差异。戚其义,曾是香港无线电视台(香港无线电视广播有限公司,简称TVB)金牌制作,其导演和监制的作品列为TVB传奇,在香港、内地乃至全球华语电视观众中产生过广泛影响,如“天地三部曲”之《天地男儿》《天地豪情》和《创世纪》《金枝欲孽I》《金枝欲孽II》《妙手仁心II》《妙手仁心III》《血荐轩辕》《火舞黄沙》等等。本文锁定他的四部经典家族商战剧作《天地男儿》《天地豪情》《创世纪》《珠光宝气》,细读并分析戚氏如何展现香港高密度和空间分异的景观,呈现港人对密集和拥挤的感知,进而论证戚剧作为城市影像志的价值及贡献。

一、“拥挤”可视化——高密度香港城市空间分异景观

香港建筑的高密度问题由来已久。特殊的地理位置、山地为主的地形、历史上几次大规模移民,逐渐塑造了香港独特的高密度景观。香港开埠之前,清朝康熙年间爆发的“复界事件”引出一次较大规模的移民浪潮;开埠之后,英国殖民者按照自己的发展需求,将香港从一个以农渔为主的村庄逐步改造成为一个国际性港口城市。

香港地形以坡度甚高的山地为主,仅有一些天然的平地,分布着农田和村落,主要城区依山而建。人多地少的现实促推了其立体式规划模式:在高密度空间展开向上发展。正如《“极限都市”香港——作为“亚洲式拥挤文化”的典型》一文的作者张为平教授所言:“香港的都市启示在于它提供了一种关于‘极限都市’的、未被仔细研讨的城市主义理论构架……香港是超高密度城市的终极形式,并且它仍然在增长。建筑高密度与人口高密度的叠加,再加上24 小时全天候的运转——永不止息的喧闹。”如果说,作为国际化大都会的纽约是“拥挤文化”的原初模板,那么,香港虽然亦步亦趋地模仿纽约,却始终没能成为另一个纽约——毕竟,在向西方大都会看齐的时候,香港本身积淀的中国文化底蕴部分抵挡了城市规划的“西化”趋势,而依旧保留着浓厚的东方色彩。正因如此,香港都市主义被定义为“亚洲式拥挤文化的典型”。

“拥挤文化(culture of congestion)”这一概念最初出自著名的建筑师和建筑思想家雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的《癫狂的纽约》(Delirious New York),“‘高层高密度的城市形态’是拥挤文化最直接的物质表现。”而施密特(R.C Schmitt)则提出与“拥挤文化”关联的另一个概念:密度(density),并界定“内部拥挤”和“外部拥挤”:“拥挤包括内部拥挤和外部拥挤两个意义层面——内部拥挤是指在特定的居住范围内单位面积的人口数量;外部拥挤则是在更大的外部空间,诸如街道或社区内的人口密集程度。”以此观照,高密度香港不仅面临着地少人多的“外部拥挤”,也面临着尴尬的家庭之中的“内部拥挤”的问题,最重要的是,由“外部拥挤”和“内部拥挤”交织叠加的都市景观在戚氏家族商战剧中得到真实而全面的呈现。

香港街头,人来人往,车水马龙。《天地男儿》和《创世纪》首集的片头犹如纪录片场景,闪现或还原了香港“外部拥挤”的状态。在《天地男儿》中,“飞毛腿”警员徐永邦追捕一名罪犯,跑过人潮涌动的数十个街道;在《创世纪》中,卓尚文为了躲避债主,穿行在蜘网迷宫一般的街区。此外,通过镜头的巧妙拼接与切换,幽闭封锁、密不透风的“蜂窝式”住宅区真实展现出来:楼宇高度不断地叠加,楼宇间距渐趋狭窄——这就是普通香港人生存和容身其间的拥挤现实——逼仄的居住空间和望尘莫及的房价成为港人心中的梦魇。有句颇为流行的话是香港梦想的最佳注释:香港人飞黄腾达之后做的第一件事就是搬到一个与自己身份地位相吻合的住宅区去,由此可见房屋经济在香港社会中有着举足轻重的地位,换言之,居住空间外显了一个人的经济地位和社会阶层。

在社会学话语体系中,空间不仅仅是一个物理概念,更是社会关系的产物,源自有目的的社会活动。基于列斐伏尔的空间观念,爱德华·索亚提出了“社会——空间”辩证法,即空间是一种“社会产品”,空间是社会过程的再现,社会不能脱离空间存在,社会关系建立在空间生产的基础之上。在全球大都市,城市内部的居住空间出现了分异现象,而空间分异正是城市化典型症候:具有特定文化和特性的人群居住在一起,城市内部被分割为彼此隔离的区域。同一区域的人群通常具备类似的社会特征,拥有相似的价值观,遵循共同的风俗习惯。在高密度都市,这种居住空间的分化和隔离愈加显得触目惊心。因此,在戚剧中,富人总是坐拥山顶豪宅和郊区绿地,普通人和底层蜗居于肮脏拥挤混乱的街区。开阔的审美景观和拥挤的生存空间背后是日趋加大的社会分化和贫富对立的历史现实。他的很多主角掌控了香港经济命脉:《天地男儿》里以叶胜、叶永昌、叶永基为代表的叶氏家族是银行业巨头;《天地豪情》里以甘树培为代表的义海集团是航空业巨头;《创世纪》中以叶孝礼为代表的叶氏家族和以霍景良为代表的霍氏集团是地产界巨头;《珠光宝气》中以“香港首富”贺峰、贺哲男为代表的贺氏家族和以宋世基为代表的宋氏家族都是富可敌城的商业巨头,通吃通赢珠宝、地产、证券等。这些家族的煊赫地位总是通过山顶豪宅风景得到彰显:“因海而盛,冠绝全城”,“半个香港,竟然就在浴室窗外”,“最贵的风景,罕有宽阔特大露台,坐拥全方位景观”——在香港,豪宅售卖的就是“视野”和“景观”。在地价正常的城市,阳台或露台一般是(小)高层建筑的标配,然而在香港,只有富豪才能拥有,并将本来属于大自然免费提供的天空和海水圈进豪宅景域。正如福柯所言,建筑本身就复制了社会的等级,“准确地再造了一个权力的金字塔”。楼宇高度,在资本主义城市中,拉出了一条权力的高低曲线,摩天大楼成为资本主义的欲望图腾。一座城市如果没有被仰望的可能,便不足以成为国际都市。城市空间内部的风景资源作为一种商品极端稀缺,任何靠近城市的郊区户外空间,已经成为城市内部户外空间的替代品。“‘新鲜空气权’意味着作为自然财富的新鲜空气的损失,意味着向商品地位的过渡,意味着不平等的社会再分配。”城市工业界的影响使得新的稀有之物出现:空间和时间、纯净空气、绿色、水、宁静……在生产资料和服务大量提供的时候,一些过去无需花钱唾手可得的财富却变成了唯有特权者才能享用的奢侈品,这在一定程度上也影响到了收入等级的分配。穷人没有机会居住城郊,搭乘交通工具到城中上班,更不可能在城郊绿地玩高尔夫球。户外空间成为中产阶级以上的人才能享受的环境资源。因此,户外空间也就成为香港富豪阶层的身份识别;豪宅所兜售的“欧陆殿堂级府邸”概念,指涉的就是望尘莫及的资本主义金钱美学,传达的就是权力和浮夸。

《珠光宝气》中的贺哲男家族坐拥山顶的别墅。外部富丽堂皇,内部陈设高档奢华。香港富豪的生活由此可见。

《创世纪》中叶荣添的家外景陈旧破败,内部陈设简单拥挤,是香港普通民众生活的真实写照。

二、“拥挤”与情感——港人的环境感知

在环境心理学语境里的“密集”(density)和“拥挤”(crowding)属于不同概念。但是,在一些关于“密集”和“拥挤”问题的论文中,“密集”和“拥挤”常被混淆使用,甚至将“密集”等同“拥挤”。因此,Stokols 特意甄别了“密集”和“拥挤”的差异:“‘密集’指的是一种身体感知,而‘拥挤’则是一种心理感知。‘拥挤’是一种个人的、主观的反应,密集的空间让个体对环境产生了‘拥挤’的感知。换句话说,‘密集’是身体对客观环境的度量,‘拥挤’是心理对客观环境的主观表达。”“拥挤”的心理状态的产生,主要源自高密度环境之中的人际互动,也包含了其他社会和个人的变量因素。

影响香港人对“密集”和“拥挤”感知的要素中,私密(privacy)显得格外重要。有限的个人空间和过多的无意义的人际互动是影响个体私密感和产生拥挤的心理状态的根源。香港人的私密观念,既受到中国传统文化的熏陶,也得之于西方教育观念的影响。在总结西方的“私密”文化的基础上,威斯汀(Alan.F.Westin)提出了四个层面意义上的“私密”概念:

1.独处:独自一人、不被监视的状态。2.亲密:在各种有限的空间中,和同伴建立亲密关系的机会。3.匿名:在公共空间中保持不被发现的潜在可能。4.保留:保留个人的隐私以及维护心理屏障的能力。

“香港人的私密观与西方人的私密观略有差异,他们衡量私密性的尺度不尽相同。对于大多数香港人而言,他们更看重的是自己能够在有限空间中独处并保持自己隐私的权利。在这个意义上,香港人的对于拥挤的环境感知并不是完全取决于空间大小。”当家庭内部成员能够和谐相处,大多数香港人的环境满意程度会随之提升;如果具有良好的社交能力,拥挤之感也会降低。这一点在戚氏家族商战剧中得到充分展现。豪门别墅空间宽敞,装饰着典雅的枝形吊灯,配置天然海水游泳池等等,但住在里面的人却常常感到“拥挤”,因为家庭内部纷争,勾心斗角制造出心理压迫之感。《天地男儿》中的叶胜,年轻时游刃黑白两道发家,一手创立的华业银行蒸蒸日上。然而家庭内部冲突不断,兄弟暗战;《珠光宝气》中的富二代贺哲男与父亲贺峰形同陌路,他最大的愿望就是脱离充满暗战和喧嚣的家庭,乘着私人游艇逃入自由空间。

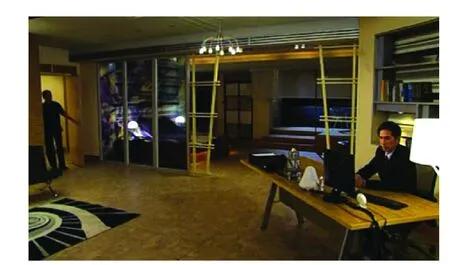

《珠光宝气》里富豪贺峰、贺哲男富丽堂皇的别墅以及贺哲男宽敞的办公室全景,贺峰与贺哲男虽为父子,却形同陌路。

《珠光宝气》里博胜集团董事长高长胜的奢华豪宅却只有他自己一人独居。

相比之下,香港平民家庭住宅虽然拥挤,但是融洽的情感关系消解了他们对密集和拥挤的感知。高不可攀的房价让绝大多数香港人不得不选择“蜗居”“蚁居”。典型的五口之家,只有40—50 平方米。屋内摆设十分紧凑,不容多余之物。这种户型往往临街而立,市声入耳,繁景入眼:麻雀馆、老刀庄、茶餐厅、煲仔饭馆、烧腊店、蛇行、激光影音店、旧书店、中医馆、西药店、芬兰浴、游戏中心、粤曲茶座、赌马场、大排档等等,这种声色犬马鱼龙混杂的景观构成戚剧的背景空间。出现在剧中的平民家庭,没有宽敞的大厅和卧室,“挤一挤”的快乐反而溢出屏幕。《天地豪情》里的程家雄三姐弟相互关心,《创世纪》里的叶荣添、许文彪和马志强三兄弟嬉笑逗乐,插科打诨,兄弟怡怡。在《天地豪情》中,卓一夫和卓尚文虽为父子,两人更像是一对互相“恨铁不成钢”的好兄弟。他们居所逼仄,儿子尚文生性放荡,嗜赌成瘾,在加拿大输掉了女朋友Apple家开的餐厅,回到香港向邻居程嘉鸣借钱,又因赌马输掉嘉鸣买房的首期款……卓一夫倍感无奈。为了偿还儿子的赌债,卓一夫只好低声下气地去找昔日兄弟借钱,接二连三吃了闭门羹。卓尚文偶然发现父亲为了自己委曲求全,愧疚不已。父子二人冰释前嫌,重做兄弟。

《珠光宝气》里康家三姐妹在狭小的房间里一起商量对策,三姐妹的母亲唯一的愿望就是三个女儿找到好的归宿。

《珠光宝气》中康雅思一家人围坐着吃饭喝糖水时的其乐融融。

高密度都市空间以及贫富悬殊的现实逼迫越来越多香港人幻想通过炒股、炒楼等一夜暴富,或者高攀豪门权贵实现社会等级和阶层的流动。不断加速的城市化进程也是资本急速扩张的过程。在以效率为主的现代都市社会,“人成为了效率的牺牲品,成为标准空间主宰下的被动的麻木的机器”。香港作为一个国际性大都市,一直是货币经济的中心,这让香港人的头脑变得越来越精于算计。通过快速和高效的方式突围阶层壁垒,向上攀爬,并以此来消解内心的焦虑,在戚剧中得以充分展现。《天地男儿》里的徐家立、《珠光宝气》里的康雅思等等,为了跃入上层社会,改变自己的居住环境,不惜一切代价尔虞我诈,在充满硝烟的商战中由正入邪,背叛亲情、友情和爱情,直到迷失自我,厌倦之感随之产生,而“厌倦”(blase)正是大都会属性之一,齐美尔在《大都会与精神生活》一文中指出“厌倦”这种心理态度与大都会货币经济之间的联系:

这种心理态度是与大都会的彻底的货币经济的一种准确的主观反应,因为金钱代替了各种各样的所有事物,并且以多少钱的区别来表达了他们之间所有质的区别。有鉴于金钱以其单调乏味的冷漠无情的品质,能够成为所有价值的一个公分母,它成了一种可怕的校平器(leveler)——它掏空了事物的内核,它们的特性、它们的特殊价值和它们的独一无二、无与伦比,而且再也无法恢复,它们都以同样的重力漂浮在奔涌不息的金钱之流中。

高密度的生活环境,加剧了都市中的个体空间焦虑感,戚其义所忧虑的正是一个存在于当今世界的现代性问题,对空间、资本和权力的追逐和渴望,正在逐渐改变社会群体的价值取向和身份认同。《天地男儿》里的徐家立、《创世纪》里的许文彪,最初都怀揣梦想去创造自己理想的生活,但他们的努力却屡次被权势所否定,他们发现自己内心坚持的一套价值体系在瞬间崩塌了。因为歪理可以用来解释这个熟悉的世界,而他们就好像是生活在这个世界的局外人,个体和世界的疏离感给他们带来了人生意义的荒谬感。高密度的城市空间强化了香港青年一代的焦虑:他们迫切渴望进入较高阶层,但根本无法较快地积累财富。这种欲望与现实之间巨大的鸿沟成为焦虑之源。

三、“拥挤”与美学错位

影像将人们日常生活中的现象和事实通过媒介加以再现,然而这种“再现”难以完全“客观地”还原现实世界,意义再生产过程总是附带着一定的甚至设定的附加意义或者隐含的意图。香港这座城市如何成为戚其义家族商战剧的表现对象,戚剧又如何想象、建构和表达香港这座城市,是本文关注的焦点。戚剧中所呈现出的高密度、空间分异的城市景观是都市现实的复杂表征,一定程度上已经成为香港社会的影像志,具有一定的史料价值。某种程度上,可被视为宽泛意义的纪录片,堪为影像人类学考察的对象。近年来,随着文化研究领域不断扩展边界,作为动态映像文本的都市电视剧亦成为重要的文献来源,遑论影射香江豪门风云的戚氏商战剧,尽管在影像与现实之间,存在着微妙的美学错位。

香港无线商战剧制作,总是采用都市视角来建构商战剧的叙事框架。香港电视剧观众主要是香港普通市民阶层。因此,剧中所呈现的城市空间分异景观总是能够唤起观众的认同。纵观戚其义家族商战剧的影像特质,可以发现:居高不下的香港楼市构成主线叙事的社会语境、经济话语的关键词和众“物”所归。在“能指”的层面上,商品住宅的“栖居和庇护”意义被置换为权势话语:“顶级住宅”“首席府邸”“旷世豪宅”“名门公馆”成为最终的“所指”,高人一等的优质与尊贵生活的转喻。这种豪宅修辞美学兜售的是物质至上的价值观和文化逻辑。除了以香港城市空间作为主要表现内容之外,戚剧的观看和进入空间的方式亦颇有意味,值得细察。普通大众和豪门望族生活在同一片天空之下,看起来共享香港高密度都市空间。实际上,房价和欲望将二者区隔在不同的空间,赋予他们不同的空间感知。港剧资深编剧欧冠英把香港无线盛产“家族商战剧”的原因归结为两点,首先是迎合观众和市场的需求,此外,满足了香港观众的猎奇心理:

凡是有贫富差距的地方,观众都会喜欢看,基于一种高不可攀,一种现实生活接触不到的窥秘心态,除了能满足好奇,还可以满足自身代入的幻想。脱离现实,寻求某种片刻的陶醉解忧,电视剧的梦工厂就是这个道理。香港的普通民众对于豪门生活具有强烈的“窥探心理”,而豪门内部(之间)的暗战及恩怨无疑最能满足香港观众补偿性的猎奇心理——这是香港无线的商机,更是商战剧的叙事动力和戏剧性冲突的关键。因此,香港无线家族商战剧大都建立在豪门与平民二元对立/对照的叙事模式上。豪门是暗战、争斗、罪恶、冷漠的代名词;相比之下,平民家庭则是和睦、亲密、平等、幸福的符号。显然,为了追求戏剧性,豪门恩怨情仇被“过度”放大和夸张,而对平民家庭的和睦做了理想化处理,传递出制作人的一种关怀:即使香港社会物质至上,贫富悬殊,底层社会还是存在着人情温暖,多少补偿了蜗居、蚁居、笼居生活的“失落”。香港无线的资深编剧罗永贤表示,“我们行内有术语分‘靓衫戏’与‘烂衫戏’,‘烂衫戏’就是指低下阶层、小人物的戏,‘靓衫戏’就是光鲜亮丽,高不可攀的社会顶尖阶层,对这些只能在名人财经版里看到的人物,我们会好奇。我们利用了这些猎奇心态,……我们会集(香港豪门)百家之大成:你赚了那么多钱,赢了全世界又如何?到头来父子反目。”早在十年前创下香港无线收视纪录的《溏心风暴》及其续集就取材于亚洲女首富龚如心的遗产风波。

事实上,通过影像去呈现高密度城市空间里的人情温暖正是港剧对抗渐趋拜物教化的香港社会的一种方式,部分延续和传达出守望相助的中国文化传统。早在20 世纪50—60 年代,经济尚未腾飞的香港非常看重中国文化传统中的互帮互助和“人人为我,我为人人”的精神。社会学学者夏循祥在《权力的生成——香港市区重建的民族志》一书中,就以实地考证的方式详细地记录了香港湾仔和利东街的发展历史:

人称超哥的伍锦超,10 岁时搬入利东街,一住48 年。他说,利东街的房子当年算是洋房式新设计。六层高唐楼感觉高人一等。站在天台,极目都是三层高的唐楼。利东街楼与楼的天台相连,恍如一条半空街道。超哥一直和小伙伴们把相连的天台作为免费的游乐场。小时候在天台放风筝,由街头跑到街尾,风筝能够飞到今日中银大厦的位置。……小时候,这儿通风照明都好,夏天热了,傍晚便人人齐上天台纳凉,那时天台没有顶楼加盖屋,整条街的六层大厦都连在一起,仿佛空中街道,孩子可在其上跑来跑去,斗风筝,而街坊街里都在天台,谈论天下三八事。

从中我们可以发现,20 世纪50—60 年代的香港旧区居住环境恶劣、密集,但身处其中的老街坊却依然怀念富有人情味的旧区。相比于高楼林立、密不透风的现代化都市,旧区的生活氛围更加能够给予人们心灵的慰藉,夏著中的史料记载与戚其义家族商战剧的许多场景都有叠合之处。由此可见,戚其义商战剧所呈现的城市影像与香港历史互相映衬,成为香港影像志的重要组成部分。

加入“香港百年建筑”大型计划的建筑师黄锦联也对唐楼极其赞赏。他在20 世纪50年代出生,也在菲林明道住过。不过,那时骑楼已封了。他的游乐园是“吊桥”。吊桥在每层楼的后面,厕所、厨房、柴房一字排开,连接的走廊只有小檐篷。对面的唐楼也是同样的结构,两条吊桥相隔只是10 呎许,造就细路哥(细路是粤语对小朋友的称呼,也可称细路仔,男性小朋友可以称为“细路哥”)开战弹马子、大人闲话家常的天地。而哪家主妇没来煮饭,谁人不舒服,要不要帮手……街坊虽未至手足情深,却真个守望相助。

香港无线近年来拍摄的怀旧经典剧集,比如《流金岁月》《巴不得爸爸》《巨轮》等等都呈现和强调了人与人之间守望相助的精神。戚其义家族商战剧,一定程度上还原了香港的高密度和空间分异的景观,展现了港人对于“密集”和“拥挤”的感知,影像作为现实生活的表征方式之一,无可避免地融入了制作机构对香港社会现实的改写与再创造,在影像叙事的过程中建构起对日渐式微的守望相助精神的渴求,这是超越和凌驾于物质追求之上的根本体验。

城市规划是以一种科学和理性的方式(试图)解决城市空间的问题,而影像则是从感性的视角表征城市生活。生活在高密度的香港,港人不得不面对内部拥挤和外部拥挤的双重压力。与此同时,香港社会又是一个贫富二元分化的社会,高密度城市内部呈现出了独特的空间分异景观。作为香港城市影像志经典,戚其义家族商战剧在透视香港真实生活、解读香港城市历史、还原港人生存状态方面有着深刻的意义。剧中所呈现的美学错位则反映出制作人对于香港现代化的反思和一种伦理关怀。本文一方面以香港家族商战剧为例,试图从高密度城市拥挤文化的角度进入,解读香港社会的空间问题或者说难题,期望借由香港都市题材剧的启发反观内地高密度城市题材热播剧,如《欢乐颂》《小别离》《虎妈猫爸》《小欢喜》等,后者一定程度上真实地再现中国人对居高不下的房价和阶层固化问题的深切忧虑。实际上,在快速现代化和城市化的当代中国,高密度和空间分异所呈现的香港式拥挤景观也在北京、上海、广州、深圳等大都市里出现。影像作为现实的表征,其中传递的拥挤文化的感知与表达,值得关注,需要进一步探讨。