上海市年轻艾滋病患者歧视感知度及相关因素分析

丁 敏 ,胡 雁 ,韩舒羽 ,张 林 ,鲍美娟

(1.复旦大学护理学院,上海 200032;2.上海市公共卫生临床中心,上海 201508)

自从 1981年出现了第1例AIDS患者之后,全球相继有 7800万人被诊断为艾滋病[1]。艾滋病由于其疾病的特殊性,很容易引起社会歧视,导致AIDS患者/HIV感染者遭受沉重的心理压力[2]。张丽坪等[3]的调查结果显示,41.7%的调查对象表示自己曾遭受过至少一种与AIDS相关的歧视;43.2%~74.5%的艾滋病患者曾经产生过羞耻、负罪感、自尊心降低及想要自杀的念头[4-5]。2010年中国 HIV感染者歧视情况调查报告显示,医务工作者对AIDS患者/HIV感染者的歧视率为 26%[6]。其中,护士作为艾滋病防治工作中的重要成员,应在健康宣教、症状管理中起到积极作用。但是,陈富玲等[7]的调查发现,护理人员对AIDS患者/HIV感染者的歧视率达76.18%。可见,AIDS患者/HIV感染者的歧视现状较严重。本研究旨在揭示上海市年轻艾滋病患者感知的歧视现状,并探讨其相关影响因素。

1 对象与方法

1.1 对象 于2018年 9月—2019年3月,选取在上海市公共临床卫生中心就诊的年轻艾滋病患者150例。入选标准:诊断为艾滋病,病程 6个月以上;年龄18~35岁;神志清醒;愿意参加研究,签署知情同意书。排除标准:严重的心肺功能衰竭;有认知障碍。

1.2 方法

1.2.1 调查工具

1.2.1.1 一般资料调查表 采用研究者自行设计的一般资料调查表,包括性别、年龄、教育程度、工作状况、性取向、是否吸烟酗酒等人口学资料,首次诊断时间、最近1次 CD4细胞计数、是否接受抗病毒治疗、身体状况、告知情况等的疾病资料。

1.2.1.2 HIV每日歧视量表 采用 Williams等[8]研制、韩舒羽等[9]翻译和测试后形成的中文版HIV每日歧视量表,该量表包含 10个条目,每个条目都是基于对过去12个月生活经历的回顾。采用Likert 4级评分法,每个条目赋值1~4分(经常发生计1分,有时发生计2分,很少发生计3分,从未发生计4分),总分为10~40分,得分越低则表示感知歧视越严重。总量表Cronbach’s α系数为 0.908,Guttman折半系数为 0.874;各条目得分与总分的相关系数为0.699~0.812,探索性公因子数与原量表一致,累积方差解释率为56.341%。

1.2.2 调查方法 问卷由研究者亲自发放,先向调查对象讲解调查目的、要求、问卷的填写方法后,征得患者同意后签署知情同意书。所有问卷均为匿名、独立填写,填写完成后当场回收。本次调查共发放问卷161份,回收 159份,回收率 98.76%,回收有效问卷 150份,有效回收率为94.34%。

1.2.3 统计学方法 采用 SPSS 20.0软件进行统计分析。计数资料采用频数、构成比进行描述。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差进行描述,采用t检验、方差分析对均数差异进行推论性统计分析,采用Pearson相关进行相关性分析,采用多元线性回归分析影响因素;不符合正态分布的计量资料采用中位数、四分位数间距描述,采用秩和检验进行推论性统计分析,采用Spearman相关进行相关性分析,采用广义线性模型分析影响因素。以P<0.05为有统计学意义。

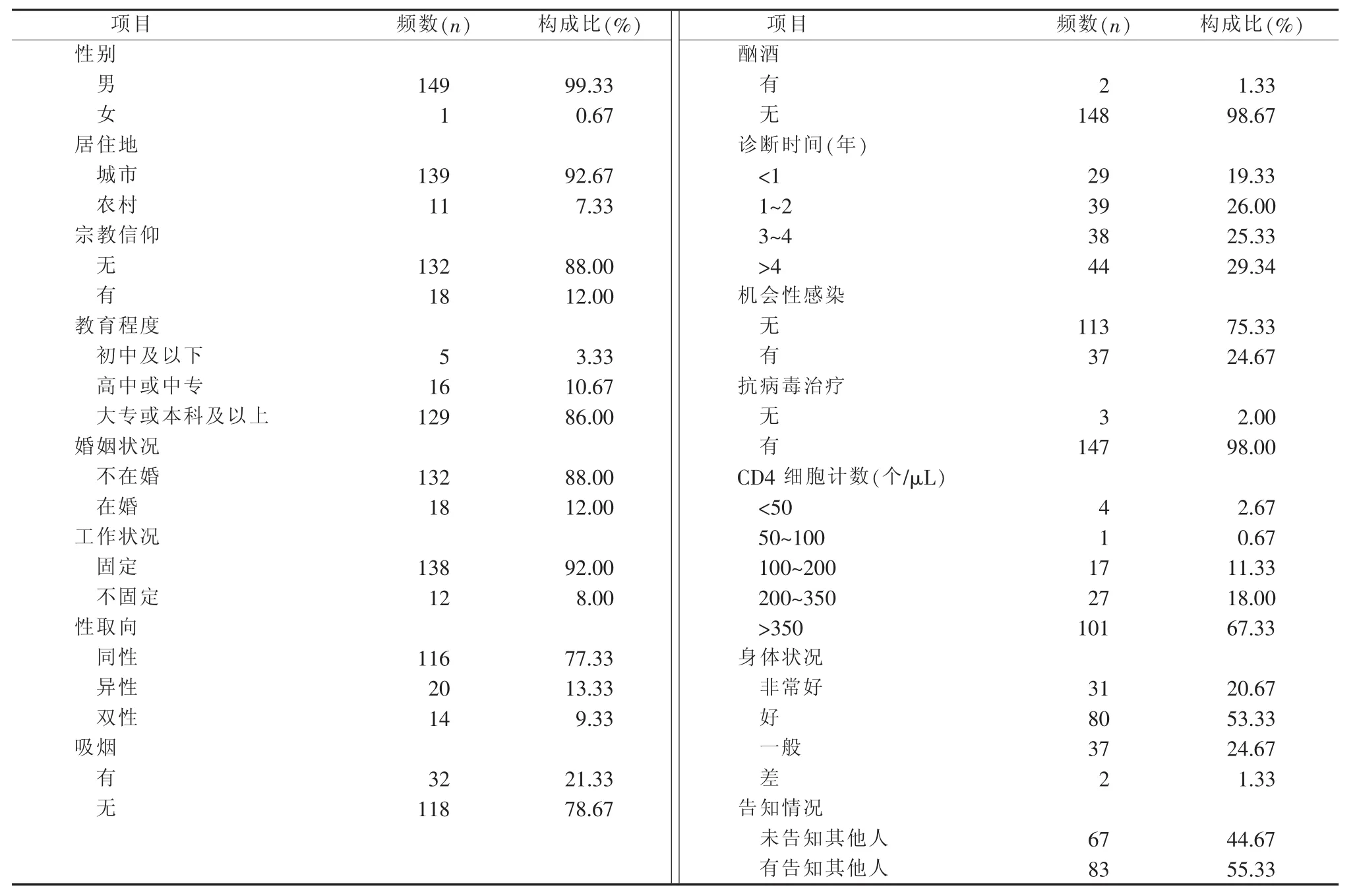

表1 研究对象的基本情况N=150

2 结果

2.1 研究对象的基本情况 见表1。

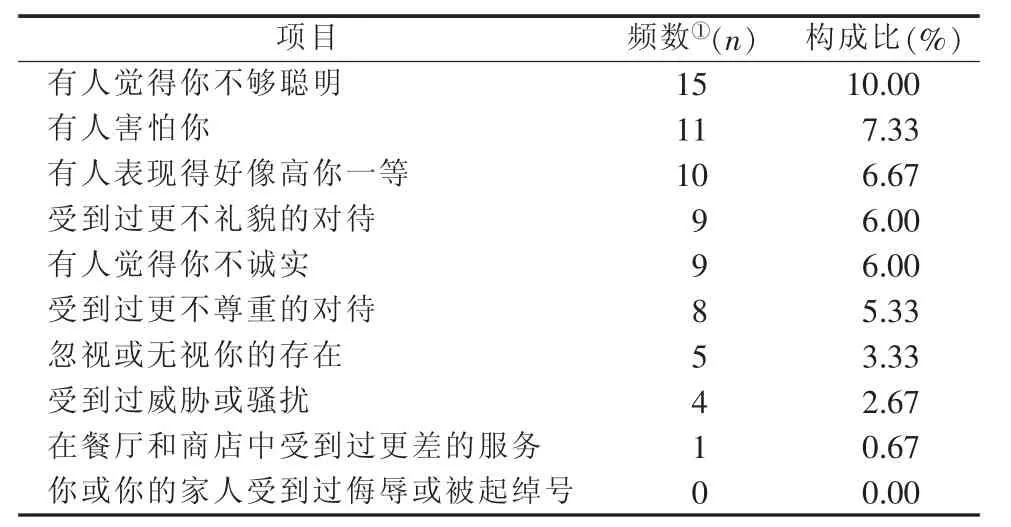

2.2 上海市年轻艾滋病患者歧视感知度的现状 上海市年轻艾滋病患者歧视感知得分为38(33,40)分,详见表 2。

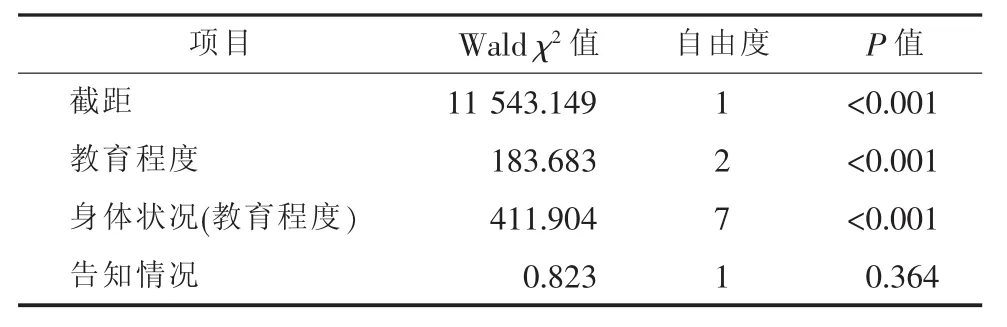

2.3 上海市年轻艾滋病患者歧视感知度的影响因素 以上海市年轻艾滋病患者的歧视感知度得分为因变量,以其一般人口学资料和疾病资料为自变量,经秩和检验得出,在教育程度和身体状况方面差异有统计学意义(P<0.05),详见表 3。进一步分析歧视感知度得分的相关因素,将一般人口学资料及疾病资料中有统计学意义的因素作为自变量,HIV每日歧视量表得分作为因变量,告知情况作为协变量,采用广义线性模型进行回归分析,结果显示:教育程度和身体状况是艾滋病歧视感知度的影响因素,详见表4。

表2 上海市年轻艾滋病患者的歧视感知现状 N=150

表3 上海市年轻艾滋病患者歧视感知度的影响因素分析N=150

3 讨论

3.1 上海市年轻艾滋病患者自我感知歧视度并不高 本研究调查显示,研究对象歧视感知量表得分为38(33,40)分,说明上海市年轻艾滋病患者的感知歧视度并不高。首先,说明目前针对AIDS患者/HIV感染者感知歧视的干预进展良好。有研究证实,通过网络能够普及艾滋病相关知识,从而有效降低 AIDS患者/HIV感染者歧视感知度,并降低高危性行为的频率[10-11]。医务人员通过对患者进行认知干预(如发放艾滋病相关知识宣传手册、播放相关视频等)、家庭干预(家庭访视、与患者家属进行座谈)、集体干预及电话随访等能够降低AIDS患者/HIV感染者的歧视感知度[12]。其次,本研究中55.33%的研究对象会选择将自身病情如实告知自己亲人或好友,告知会减低心理压力,从而有利于降低歧视感知度。当然,也有可能在患者填写问卷的过程中为了自我隐私保护,隐瞒了自己真实的受歧视状况。

3.2 上海市年轻艾滋病患者感知歧视的影响因素分析

3.2.1 教育程度 本研究分析发现,教育程度是艾滋病歧视感知的影响因素(P<0.05),受教育程度越高者,其感知歧视越低,与李真等[13]的研究结果一致。受教育程度高的患者,能够通过多渠道获取相关的知识与资源,懂得如何在日常环境中避免暴露自己,知道积极治疗才是正确途径,因而自身对歧视的应对较好。本次调查对象中,86.00%的患者学历在大学及以上,护理人员通过良好的沟通及健康教育能够调动患者参与治疗的积极性,患者也很容易理解艾滋病的相关疾病知识,从而减轻了艾滋病无端的恐惧及歧视感知。

表4 上海市年轻艾滋病患者歧视感知度的广义线性模型分析N=150

3.2.2 身体状况 研究还发现,艾滋病感知歧视与身体状况呈相关(P<0.05),即自我感觉身体状况越好,其所受感知歧视越低,与徐莉等[14-15]报道一致。本研究患者的CD4细胞数目普遍处于较高水平,说明绝大部分患者能够坚持抗病毒治疗。艾滋病以人类的CD4+T细胞为靶向目标,消耗人类的免疫系统,最终使人体免疫功能丧失[16]。CD4细胞数目作为预示艾滋病病情进展的一项重要免疫学指标,能够动态反映患者的身体状况,使医护人员能够据此及时调整治疗方案。因此,通过定期检测病毒载量可以追踪艾滋病病情动态变化,以此来了解患者目前身体状况,更好地进行临床用药治疗效果评估,可以间接降低患者的歧视感知。

3.2.3 告知情况 研究中将告知情况作为协变量进行分析后得出,选择将自身病情如实告知他人者自我感知歧视度低。AIDS患者/HIV感染者会优先选择告知自己的家人或亲朋好友,在其鼓励与支持下会增强治疗信心,告知情况已经逐渐成为感知歧视的一种保护性因素[17-18]。艾滋病患者由于对自身疾病的可耻感,害怕遭受他人的耻笑,大多会采用回避的方式。但是,将自身情况告知他人,不仅有助于减轻内心压力,而且会增强坚持抗病毒治疗的心理韧性。因此,医护人员应鼓励患者倾诉内心真实感受、将疾病告知亲人等,有助于降低其歧视感知。

4 小结

上海市年轻艾滋病患者的歧视感知度水平并不高,教育程度和身体状况是艾滋病歧视感知的影响因素。医护人员应重点关注教育程度低、身体状况差的AIDS患者/HIV感染者,加强艾滋病相关知识的宣教,做好隐私保护以增强患者坚持治疗的积极性,以更好地降低其自身歧视感知度。今后可开展质性研究以获取更深入的资料,有助于更好地了解艾滋病歧视现状。