雷达隐蔽成像性能分析*

曾小东,王胜喜,王亚涛,2,周龙建,2

(1.中国电子科技集团公司 第十研究所,四川 成都 610036;2.中国电子科技集团公司 航空电子信息系统技术重点实验室,四川 成都 610036)

0 引言

面临越来越恶劣的电磁对抗环境,为了提高载机的生存力,机载的射频传感器普遍采用了多种技术措施,实现了隐蔽探测[1-2]、隐蔽通信[3-5]以及隐蔽定位[6]等功能。文献[2]研究了相控阵雷达的截获因子,并分析了实现射频隐身对雷达功率控制的要求。文献[4-5]研究了水声通信采取猝发扩频波形设计,实现了隐蔽通信。文献[7-9]研究了雷达采用低截获概率波形设计,对侦察系统调制识别以及参数估计造成的影响。

机载SAR成像获取目标二维或三维像,具有瞬时覆盖范围小和定位精度高等特点,需要主动辐射电磁波,且为了实现远距离、高精度的SAR成像,往往发射功率较大[10-11],不利于射频隐身,需要和火控雷达、通信数据链一样,采取相应的射频隐身措施,以实现隐蔽成像。本文在前人研究的基础上,借鉴传统雷达的截获因子定义,研究了成像雷达的截获因子,分析了实现隐蔽成像的技术措施,并通过仿真进行了验证。

1 隐蔽成像原理

为了估计雷达隐蔽成像的性能,引用成像雷达截获因子α,其表示对方侦察接收机平台对雷达平台的截获距离与雷达对目标平台的成像距离的关系,如图1所示。

(1)

式中:Ri为对方侦察接收机平台对雷达平台的截获距离;Rd为雷达对目标平台的成像距离。

雷达隐蔽成像的含义是使得截获因子α≤1,即雷达隐蔽成像能够做到我方先对目标平台成像,而后其侦察接收机才能发现我方雷达信号。

1.1 侦察接收机截获距离

(2)

式中:Pt为雷达发射峰值功率;Bc为子信道带宽;B为雷达信号带宽;Gt为雷达发射天线增益;Gr为侦察接收天线增益;λ为信号波长;Lsl为雷达副瓣电平;SE=kT0BcFneDE为侦察接收机灵敏度,其中k为玻尔兹曼常数,T0为标准噪声温度,Fne为侦察接收机噪声系数,DE为侦察检测因子。

1.2 SAR成像距离

(3)

(4)

1.3 成像雷达截获因子

将式(2)和式(3)代入式(1),整理可得

(5)

1.4 隐蔽成像距离

令成像雷达截获因子α=1,

图1 雷达隐蔽成像图Fig.1 Radar stealth imaging

(6)

可得临界发射功率

将临界发射功率Pt0代入式(2),得到隐蔽成像距离R0:

(7)

整理得

(8)

2 隐蔽成像的技术措施

隐蔽成像的目标是实现截获因子α≤1,由式(5)可知,雷达可以采取的技术措施如下所示。

2.1 功率控制

由截获因子定义可得出

(9)

雷达发射功率越大,就越容易被侦察接收机截获到,而侦察接收机是以雷达峰值功率为检测基础[12]。

因而,采用雷达功率控制,降低雷达的峰值功率对于提高隐蔽成像性能是一种十分有效的途径。在实际使用中,仅进入雷达隐蔽成像距离时才打开辐射,当成像目标以后,可根据成像质量、目标大小以及距离远近辐射不同量值的功率。

2.2 高增益低副瓣天线

由截获因子定义可得出

(10)

高增益有利于远距离目标的成像,极低的天线副瓣可以做到除主波束之外辐射极小功率,侦察接收机截获雷达的时间变短,从而截获概率降低。因此,采用高增益低副瓣天线对提高雷达的隐蔽成像性能是有益的。

2.3 大时宽-带宽积信号

(11)

在雷达成像中,广泛运用的大时宽-带宽积信号为线性调频信号,并且随着线性调频信号带宽的增加,雷达成像的截获因子降低[13-15]。

2.4 雷达信号处理的优化

由截获因子定义可得出

(12)

在雷达的设计过程中,通过优化雷达接收机噪声系数以及降低雷达检测因子,可以提高雷达灵敏度,有利于雷达隐蔽成像性能的提高。

3 仿真分析

为了验证雷达隐蔽成像的性能,采取如下参数进行仿真分析。

Pt为雷达发射峰值功率取10~80 dBW,Bc为子信道带宽取15 MHz,B为雷达信号带宽取5~30 MHz,Gt为雷达发射天线增益取15 dB,Gr为侦察接收天线增益取10 dB,SE为侦察接收机灵敏度取-60~-80 dBm,λ为信号波长取0.03 m,Lsl为雷达副瓣电平取-5~-15 dB,η为脉冲占空比取0.1,c为光速取3×108m/s,σ0为地面散射面积取45 m2,va为载机速度取300 m/s,SR为雷达接收机灵敏度取-90~-105 dBW。

3.1 截获因子仿真

截获因子随信号带宽的变化关系如图2所示。

从图2可以看出,在不同的雷达信号带宽下,随着功率的降低,雷达成像的截获因子减小;在同一功率下,雷达信号带宽越宽,截获因子越小。对于5 MHz带宽信号,功率控制量为40 dB时,截获因子α≤1,雷达实现隐蔽成像。对于10 MHz带宽信号,实现隐蔽成像的功率控制量为31 dB;15 MHz带宽信号,功率控制量为25 dB;30 MHz带宽信号,功率控制量为16 dB。

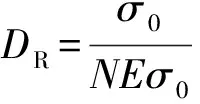

截获因子随副瓣电平变化关系如图3所示。

从图3可以看出,在不同的雷达副瓣电平下,随着功率的降低,雷达成像的截获因子减小;在同一功率下,雷达副瓣电平越低,截获因子越小。对于-5 dB副瓣电平,功率控制量为16 dB时,截获因子α≤1,雷达实现隐蔽成像。对于-10 dB副瓣电平和-15 dB副瓣电平,在满功率辐射时实现隐蔽成像。

图2 截获因子随雷达信号带宽变化图Fig.2 Interception factor variation with radar signal bandwidth

图3 截获因子随副瓣电平变化图Fig.3 Interception factor variation with sidelobe level

截获因子随雷达灵敏度变化关系如图4所示。

从图4可以看出,在不同的雷达灵敏度下,随着功率的降低,雷达成像的截获因子减小;在同一功率下,雷达灵敏度越好,截获因子越小。对于-90 dBW的雷达灵敏度,功率控制量为40 dB时,截获因子α≤1,雷达实现隐蔽成像。对于-95 dBW的雷达灵敏度,功率控制量为31 dB;-100 dBW的雷达灵敏度,功率控制量为22 dB;-105 dBW的雷达灵敏度,功率控制量为10 dB。

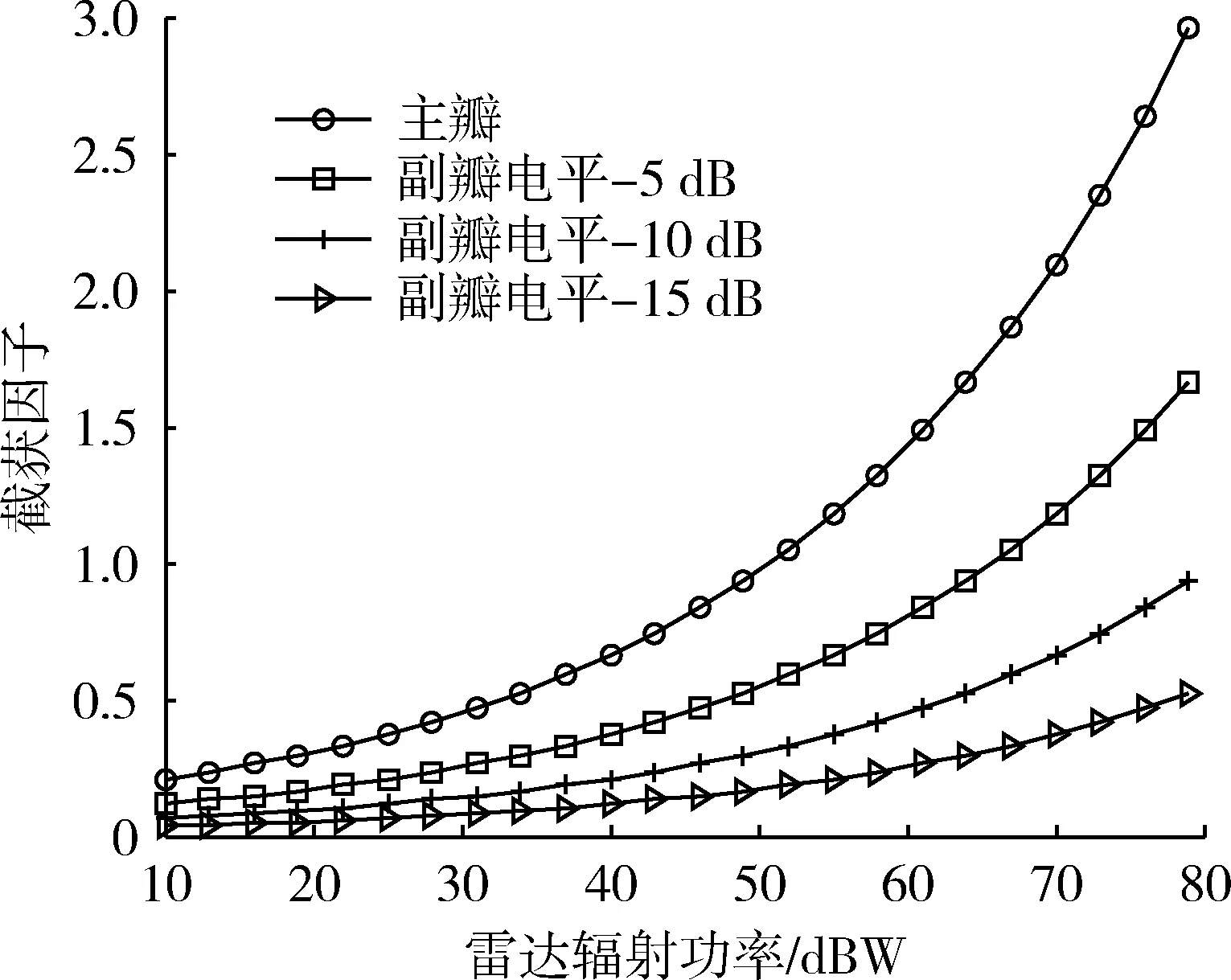

3.2 临界发射功率和隐蔽成像距离

雷达在实现隐蔽成像时的临界发射功率主要与雷达信号带宽和侦察接收机灵敏度有关。由表1可知,在同一雷达信号带宽下,侦察系统灵敏度每提高5 dB,临界发射功率下降15 dB,即雷达功率控制的深度要高出15 dB。

图4 截获因子随雷达灵敏度变化图Fig.4 Interception factor variation with radar sensitivity

表1 临界发射功率Table 1 Critical transmit powerdBW

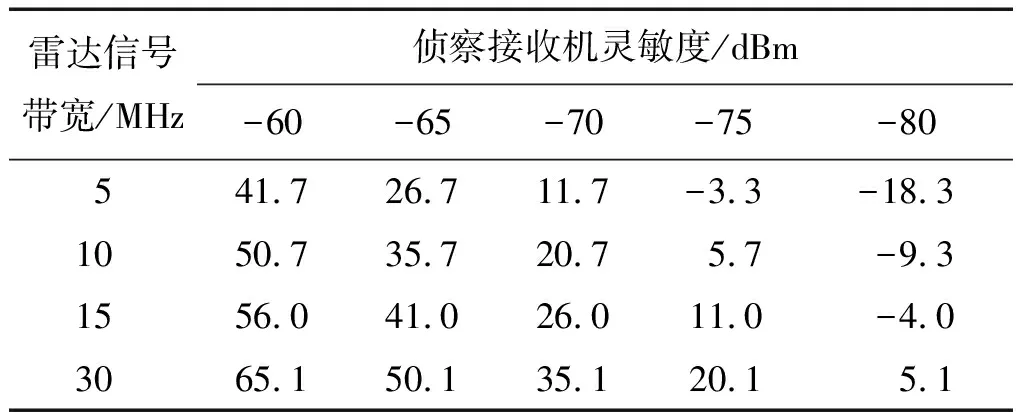

雷达在实现隐蔽成像时的隐蔽成像距离同样与雷达信号带宽和侦察接收机灵敏度有关,由表2可知,雷达信号带宽越宽,侦察系统灵敏度越差,隐蔽成像距离越远。在对抗-65 dBm灵敏度的侦察系统时,雷达采用30 MHz带宽的信号,可实现169.9 km的隐蔽成像距离,满足战术使用需求。

表2 隐蔽成像距离Table 2 Stealth imaging distance km

4 结束语

不同的技术措施对隐蔽成像的作用是不同的,隐蔽成像的效果也与侦察接收机的性能息息相关。隐蔽成像多用在对地目标的成像过程中,为了获取目标的信息,以便载机能够识别目标,先敌发起攻击,同时不被对方的地面无源探测系统截获。雷达需要综合采用多种技术措施,在保证成像质量的前提下,实现远距离的隐蔽成像。下一步的研究工作将结合实际作战任务,研究针对不同的侦察对象,雷达隐蔽成像能够达到的性能边界,并进一步给出使用建议。