产妇年龄对新生儿不良结局影响的回顾性队列研究

杨 旻 汪吉梅

随着孕产妇年龄的增加,产妇的生育率下降,自然流产率增长[1]。国际上高收入国家存在产妇推迟生育年龄的趋势[2,3],低收入国家因产妇社会人口统计学特征的不同,产妇获得的孕产期护理水平也有显著差异。低龄产妇(分娩时年龄<20岁)妊娠结局的数据非常有限[4,5]。随着国家二胎政策的开放,>35岁的高龄经产妇比例增加[6]。国内关于不同怀孕年龄单胎妊娠产妇的新生儿不良结局的相关研究较少。本研究拟通过连续13年单中心的围生期资料,分析低龄、高龄与适龄产妇单胎妊娠新生儿不良结局之间的关系,为我国妇女孕前咨询和孕期护理提供更多的理论指导。

1 方法

1.1 研究设计 回顾性队列研究,以适龄单胎妊娠的产妇为对照组,比较低龄和高龄产妇及其新生儿出生结局的关系。

1.2 纳入和排除标准 2006年1月至2018年12月在复旦大学附属妇产科医院(我院)单胎妊娠的连续产妇样本。排除缺失产妇分娩年龄、居住地、分娩方式和新生儿性别样本。

1.3 分组 根据分娩年龄,将产妇分为低龄组(<20岁),适龄组(~34岁)和高龄组(≥35岁)。

1.4 新生儿不良结局及其定义 ①早产儿:超早产儿(胎龄)<28周,极早产儿~32周,中期早产儿~34周、晚期早产儿~37周;②低出生体重儿:超低出生体重儿<1 000 g,极低出生体重儿~1 500 g,低出生体重儿~2 500 g;③死胎:妊娠20周后胎儿在子宫内死亡[7];④出生缺陷:功能性和/或结构性先天性异常,生后7 d内通过体检、超声、串联质谱、X射线、基因检测或病理等检查确诊的病例。根据《中国出生缺陷监测方案》中23类出生缺陷的定义、特征、诊断标准进行诊断,疾病分类按照国际疾病分类标准编码(ICD-10)进行分类[8]。

1.5 产妇生产结局及其定义 ①分娩方式:顺产、剖宫产、产钳助产;②不良孕产史:之前怀孕期间有胚胎停育、胎儿畸形、死胎、死产、产后大出血。③胎产式:头位和非头位。

1.6 数据采集 从我院产科和新生儿科电子病例中截取围生期人口学资料。母亲病例中截取妊娠的年份、妊娠年龄、是否初产妇、不良孕产史、生产方式、胎产式、居住地信息。新生儿病例中截取胎龄、出生体重、性别、是否死胎、出生缺陷信息。

1.7 统计学方法 采用SPSS 22.0软件进行统计分析,频率用于描述与母亲年龄组相关的母亲特征的基线、妊娠的新生儿结局的患病率。计数资料用频数和率表示,组间比较采用χ2或Fisher精确检验。P<0.05为差异有统计学意义。采用多自变量logistic回归模型,校正可能的混杂因素包括居住地、初经产妇、新生儿性别、新生儿出生年份、胎产式、分娩方式因素。采用比值比(Crude OR)、调整比值比(Adjusted OR)和95%CI比较低龄组、高龄组与适龄组新生儿不良结局的风险。

2 结果

2.1 产妇一般情况 符合本文纳入标准的妊娠产妇144 891例,排除产妇年龄缺失31例,新生儿性别缺失14例,分娩方式不明36例,144 860例(99.98%)单胎妊娠的产妇进入本文分析。低龄组414例(0.3%),适龄组128 259例(88.5%),高龄组16 187例(11.2%)。图1显示,2006至2018年低龄、适龄和高龄产妇变化比例。

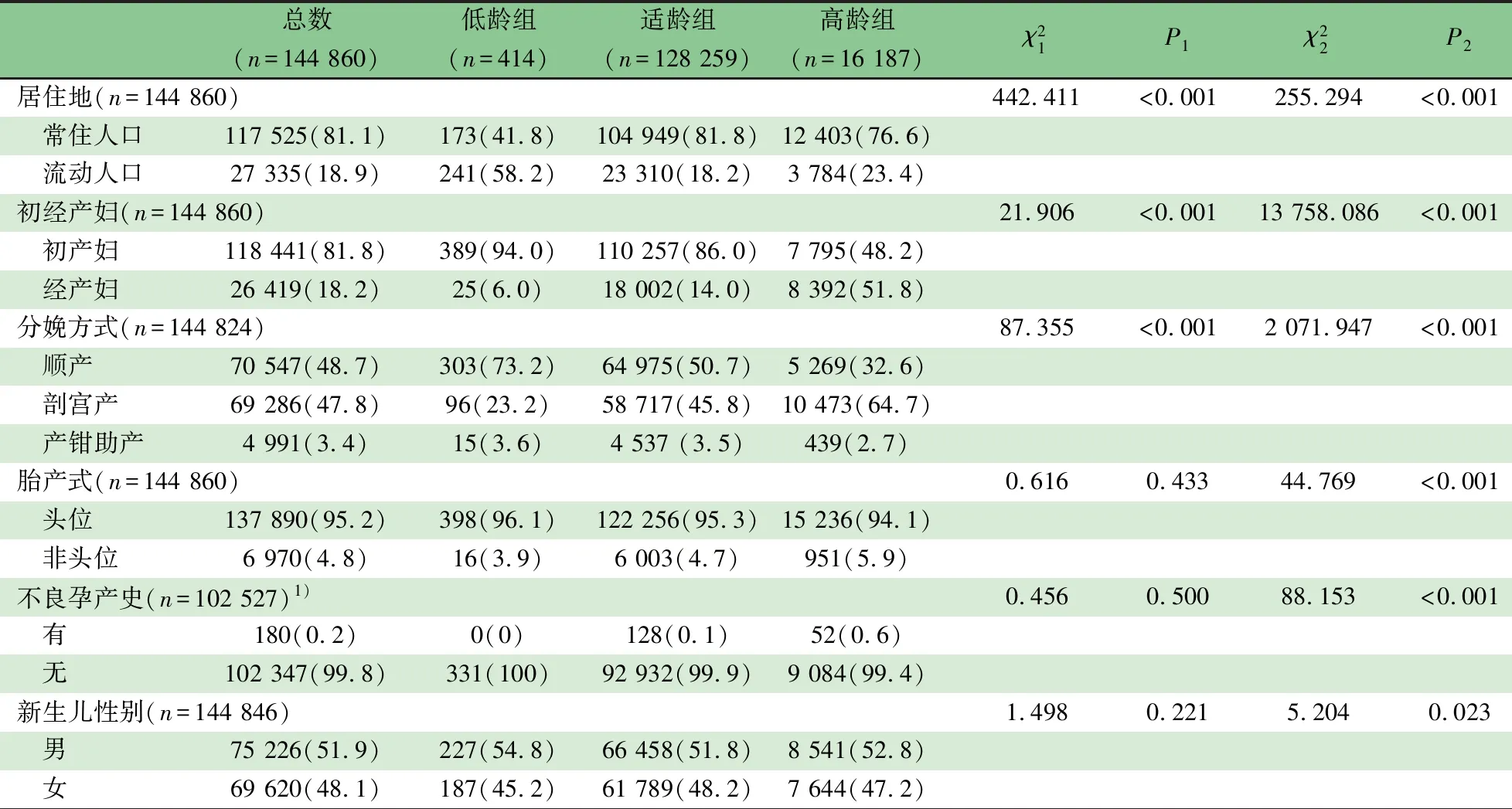

2.2 低龄组、适龄组和高龄组产妇和新生儿一般特征 表1显示,适龄组流动人口占18.2%,低龄组和高龄组流动人口比例分别为58.2%和23.4%,与适龄组比较差异均有统计学意义(P均<0.001);适龄组初产妇占86.0%,低龄组和高龄组初产妇比例分别为94.0%和48.2%,与适龄组比较差异均有统计学意义(P均<0.001);适龄组剖宫产占45.8%,低龄组和高龄组剖宫产比例分别为23.2%和64.7%,与适龄组比较差异均有统计学意义(P均<0.001);适龄组非头位生产4.7%,低龄组和高龄组非头位生产比例分别为3.9%和5.9%,低龄组与适龄组比较差异无统计学意义(P=0.433),高龄组非头位生产比例明显高于适龄组,差异有统计学意义(P<0.001);适龄组不良孕产史占0.1%,低龄组和高龄组不良孕产史分别是为0和0.6%,低龄组与适龄组比较差异无统计学意义(P=0.500),高龄组不良孕产史比例明显高于适龄组(P<0.001);适龄组男性新生儿占51.8%,低龄组和高龄组男性新生儿分别是为54.8%和52.8%,低龄组与适龄组差异无统计意义(P=0.221),高龄组男性新生儿比例高于适龄组,差异有统计学意义(P=0.023)。

图1 2006至2018年低龄、适龄和高龄产妇的发生率情况

表1 低龄组、适龄组和高龄组母亲及其新生儿特征[n(%)]

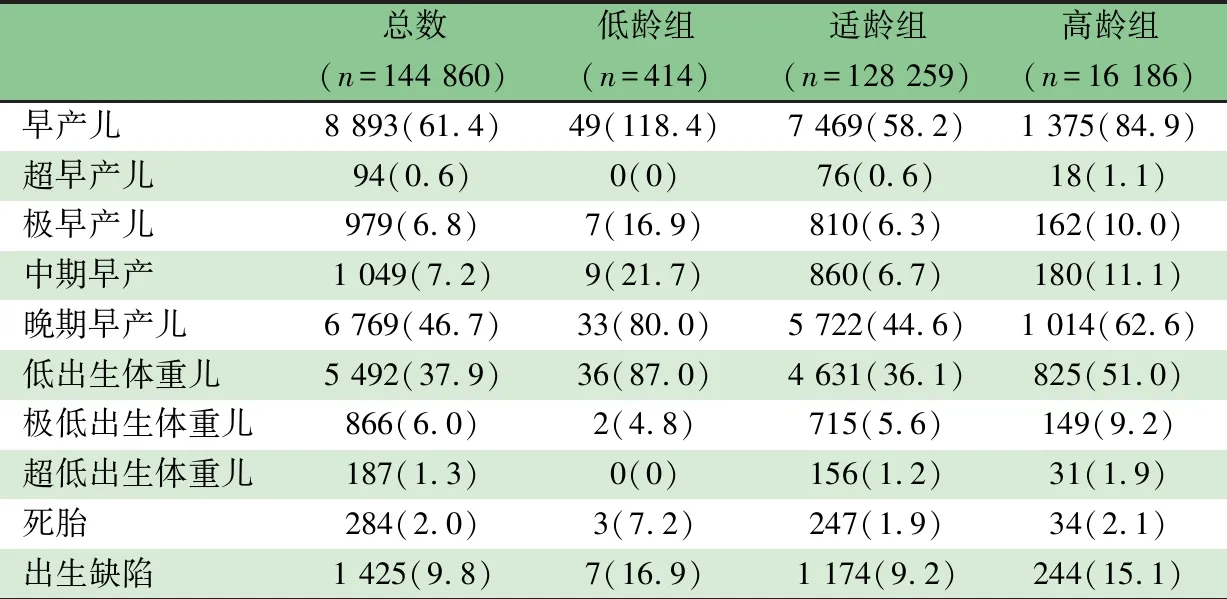

2.3 低龄组、适龄组和高龄组新生儿不良结局情况 表2显示,144 860例新生中,活产144 575例(998.0‰),其中低龄组411例(992.8‰),适龄组128 012例(998.1‰),高龄组16 152例(997.9‰)。适龄组早产儿占58.2‰,低龄组和高龄组早产儿比例分别为118.4‰和84.9‰;适龄组超早产儿占0.6‰,低龄组和高龄组超早产儿比例分别为0和1.1‰;适龄组极早产儿占6.3‰,低龄组和高龄组极早产儿比例分别为16.9‰和10.0‰;适龄组中期早产儿占6.7‰,低龄组和高龄组中期早产儿比例分别为21.7‰和11.1‰;适龄组晚期早产儿占44.6‰,低龄组和高龄组晚期早产儿比例分别为80.0‰和62.6‰。适龄组低出生体重儿占36.1‰,低龄组和高龄组低出生体重儿比例分别为87.0‰和51.0‰;适龄组极低出生体重儿占5.6‰,低龄组和高龄组极低出生体重儿比例分别为4.8‰和9.2‰;适龄组超低出生体重儿占1.2‰,低龄组和高龄组极低出生体重儿比例分别为0和1.9‰。适龄组出生缺陷儿占9.2‰,低龄组和高龄组出生缺陷儿比例分别为16.9‰和15.1‰。

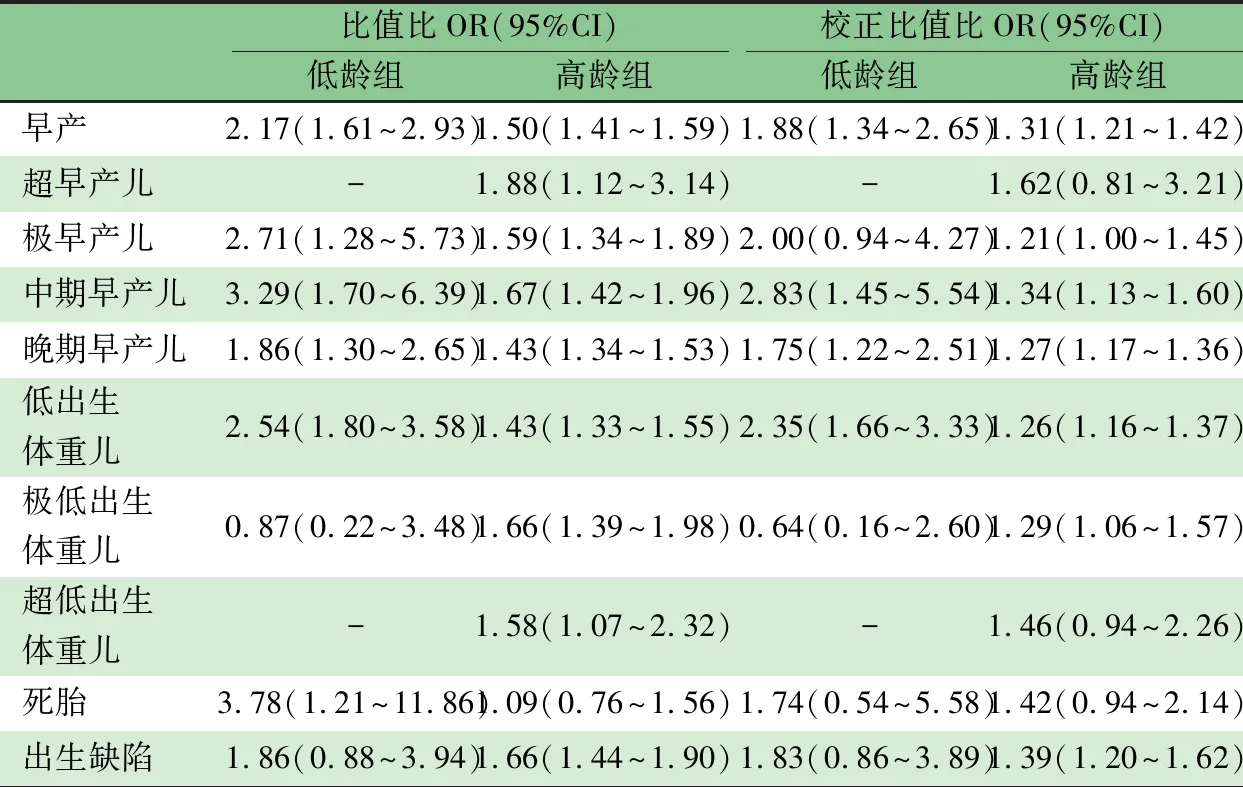

2.4 低龄组和高龄组与适龄组新生儿不良结局关系 表3显示,校正居住地、初经产妇、新生儿性别、新生儿出生年份、胎产式、分娩方式因素后,低龄组和高龄组早产儿发生率分别是适龄组的1.88倍(95%CI:1.34~2.65)和1.31倍(95%CI:1.21~1.42),高龄组超早产儿发生率分别是适龄组的1.62倍(95%CI:0.81~3.21),低龄组和高龄组中期早产儿发生率分别是适龄组的2.83倍(95%CI:1.45~5.54)和1.34倍(95%CI:1.13~1.60),低龄组和高龄组晚期早产儿发生率分别是适龄组的1.75倍(95%CI:1.22~2.51)和1.27倍(95%CI:1.17~1.36),低龄组和高龄组低出生体重儿的发生率分别是适龄组的2.35倍(95%CI:1.66~3.33)和1.26倍(95%CI:1.16~1.37),高龄组极低出生体重儿的发生率是适龄组的1.29倍(95%CI:1.06~1.57)。高龄组出生缺陷的发生率是适龄组的1.39倍(95%CI:1.20~1.62)。

表2 低龄组、适龄组和高龄组新生儿不良结局情况(‰)

表3 各年龄组产妇和新生儿不良结局的关系

注 对照组为适龄组;校正居住地、初经产妇、新生儿性别、新生儿出生年份、胎产式、分娩方式因素

3 讨论

高龄产妇的发生率因国家和年代的不同而存在差异。挪威高龄产妇的发生率33.4%,中国台湾1990至2003年高龄产妇发生率为11.4%~19.1%[9,10]。英国2004至2008年一项基于人群的大型队列研究高龄产妇占总分娩产妇的18.2%[11]。一项大型基于多国数据的分析报道2014年全球高龄产妇的总发生率为12.3%[12]。本研究2006至2018年高龄产妇平均比例为11.2%,随着中国大陆全面二孩政策开放,我院2015年起高龄产妇的比例呈上升趋势,2006至2014年高龄产妇比例6.9%~9.9%,2015、2016、2017和2018高龄产妇的比例分别为13.1%、13.8%、17.6%和19.6%。总体高龄产妇的发生率较中国台湾同期略低。近年来国外高龄产妇比例也有升高趋势[10,12]。美国每年约有100万青少年怀孕,其中50万新生儿母亲分娩年龄为11~19岁[13]。1995至2000年美国全国380多万产妇数据研究显示,<20岁产妇占所有产妇的8.75%。本研究中低龄组产妇占0.3%,由于经济、社会和心理压力,大部分低龄组产妇会选择到规模较小的医院或诊所分娩,故推测全国的<20岁产妇实际发生率可能高于此水平。

本研究中,经产妇、剖宫产、胎产式为非头位者的比例随着产妇年龄的增加而升高。这与既往文献报告一致[10,14-16]。高龄组和低龄组相比,经产妇比例由6.0%升至51.8%、剖宫产比例由23.2%升至64.7%,胎产式为非头位比例由3.9%升至5.9%。既往多项研究报道高龄产妇能独立地增加剖宫产的风险[10,16,17]。在发展中国家单胎妊娠的妇女中,高龄产妇的剖宫产率是适龄产妇的1.39~2.76倍[16]。随着产妇年龄的增加,初产妇的比例下降,导致疤痕子宫的发生率明显增加。另外,妊娠并发症发生率和非头位者比例的增加、珍贵儿、家属要求剖宫产等社会因素也在一定程度上提高了产妇的剖宫产率[16]。

本研究表明,高龄组较适龄组早产儿、低出生体重儿和新生儿的不良结局的风险均增加[10-12,18]。一项回顾性队列研究中指出高龄产妇增加1.5倍的妊娠合并症和1.6~2.6倍的围生期不良结局的风险,>40岁高龄产妇的早产儿发生率是适龄产妇的1.7倍,中期早产儿、极低出生体重儿、新生儿窒息、死胎、新生儿死亡率的风险也显著增加[10]。Yogev Y研究报道产妇年龄和新生儿不良结局呈剂量依赖型,在>20岁的产妇中,早产、低出生体重儿、NICU住院率和住院时间随着产妇年龄增加而增加[15]。原因与产妇年龄增加导致的妊娠期高血压、妊娠期糖尿病和胎膜早破等妊娠合并症增多[14,19]有关,也与高龄产妇组辅助生殖技术的使用比例增加有关[20,21]。本研究中高龄产妇早产儿、极早产儿、中期早产儿、晚期早产儿、低出生体重儿、极低出生体重儿的比例均较适龄组升高,与既往报道一致[10-12,18]。同时,低龄组产妇早产、中期早产儿、晚期早产儿、低出生体重的风险增加。故应着重对高龄组和低龄组的产妇加强孕期管理,因高龄组产妇的不良结局发生率较低龄组高,特别是针对高龄组产妇需注重孕期并发症的处理、预防围产期感染和孕产期保健。同时,低龄组产妇流动人口比例58.2%,推测可能与其不规律产检、社会经济状况较差、孕产期护理知识的不足等原因有关。既往研究表明,低龄组产妇社会人口学因素如未婚状态、经济水平、受教育程度较低,围生期保健不足,均和其不良结局的发生有关[22]。

既往报道表明,高龄产妇不仅和严重的母亲不良结局(产褥病率和孕产妇死亡率)显著相关,而且增加了新生儿围生期死亡率风险[10,11,19]和死胎、死产的风险[23]。Lisonkova等采用胎儿风险模型显示高龄产妇的母亲随着孕龄的增加,围生期死亡的风险逐渐增加[24]。既往研究显示产妇年龄是死胎的一个重要危险因素,高龄产妇死胎的发生率较适龄产妇明显增加[14]。原因可能和高龄产妇子宫内血管退化导致胎盘血供不足,宫内胎儿生长所需的营养供应缺乏有关[25]。本研究2006~2018年我院死胎发生率为2.0‰,低龄组和高龄组产妇死胎发生率分别为7.2‰和2.1‰,略高于适龄组,但差异无统计学意义。考虑可能和我院为三级医院,对高龄组产妇在孕产期进行了规范护理和并发症的及时诊治,还与了死胎的发生,以及本研究中低龄组产妇数量较少有关。故公共卫生除了针对<35岁年轻女性进行孕产期保健和生殖健康教育外,对有更高严重不良后果风险、规模更大、不断增长的高龄产妇应该给予规律产检和自数胎动,及时发现胎动异常,做好孕产期保健。

研究报道和适龄产妇相比,<20岁产妇组先天性心脏病,尤其是左侧阻塞性病变,隐睾和足畸形发生率明显增加[26]。同时,高龄产妇染色体畸形的发生率明显升高,且产妇高龄证实为染色体异常的明确危险因素[27]。21-三体综合征的发生和卵母细胞年龄增长、减数分裂不分离有关。美国的一项大型病例对照研究报道>40岁产妇分娩的新生儿中患严重先天性心脏病、食道闭锁、尿道下裂的发生率明显高于适龄产妇组[28]。本研究中总出生缺陷率9.8‰。低龄组和高龄组产妇出生缺陷率分别是16.9‰和15.1‰,高于适龄组,虽多因素调整后低龄组产妇出生缺陷发生率和适龄组相比差异无统计学意义,但高龄组产妇出生缺陷发生率仍高于适龄组。故特别对高龄组产妇需定期产检,做好唐氏筛查和大畸形筛查,完善羊水穿刺和无创DNA检测,注重孕期营养和孕早期保健,合理科学饮食,适当加强体育锻炼,密切关注胎儿情况,预防和及早发现出生缺陷。

综上所述,高龄组和低龄组产妇增加了早产、中期早产儿、晚期早产儿和低出生体重儿的风险。国家和社会应加强重视高龄产妇的孕期管理,对孕期并发症、合并症及时治疗,临床注重预防围产期感染,减少中晚期早产的发生,预防和及早发现出生缺陷,提供更多的孕产妇保健政策。同时对于低龄产妇,临床要注重其孕期规律产检,加强孕期指导和流动人口的管理,以减少产妇年龄对妊娠结局的影响。