浙江省旅游用海质量时空变化特征分析

彭勃,王晓慧

(浙江海洋大学经济与管理学院,浙江舟山316000)

0 引言

旅游用海是指可用于旅游景区开发和海上文体娱乐活动场所建设的海域[1]。作为稀缺的战略资源,旅游海域既是具有增值潜力的资产,又是推进海洋旅游产业发展的核心要素。体现旅游用海质量的指标是旅游海域价值,包括海域用于旅游开发活动所获得的经济价值,提供就业保障、维护社会稳定等方面产生的社会价值,以及净化海洋环境、维持生物多样性等方面产生的资源生态价值[2]。旅游用海质量通过划分旅游用海等级进行界定,旅游用海等级划分是对特定旅游海域质量进行综合评定并使其等级化的过程[3-4]。习近平同志在党的十九大报告中指出:“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”。《国务院关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》(国发〔2016〕82号)提出“完善海域等级、海域使用金征收范围和方式,建立海域使用金征收标准动态调整机制”。划分海域等级是实现上述目标的基础,也是国内外学者研究的焦点和热点。

国外对于海域资源评价的研究多散布于各类海域资源有偿使用和海域价值评估等相关研究报告中。美国和英国是最早通过立法明确海域使用收费的国家[5];欧盟各国针对海域用途及收费标准制定了各种管理制度[6]。此外,一些国外学者将海洋作为一个大的生态系统,从生态服务功能的角度去研究海域资源的价值并取得了显著进展[7]。

国内相关学者围绕海域分等评价指标体系和评估方法开展理论分析。在分等指标体系构建方面,研究成果集中于海域价值等级评价影响因子的筛选。评价指标选取时不仅要考虑海域的使用面积和海洋经济产值等,还应考虑海岸线变迁和近海海域的稀缺性[8-9]。社会经济发展水平、海陆生态环境的稳定性、人类活动导致的污染和海陆生态系统破坏、临海产业政策等因素对海域质量也有显著影响[10-11]。在评估方法研究领域,目前国内对海域质量等级的评估以多因素综合评定法为主,通过主观赋权求取分值,进而划分等级,方法简便、应用广泛,但客观性较差[12-16]。综上所述,因忽视海域的经济、社会、生态服务价值以及流动性等特性,缺少海域分等评价的科学计量模型,缺乏通过官方渠道采集数据进行的关联分析、量化分析,现行海域分等结果在空间上存在错位现象,易导致管理混乱和政策失效。

本文试图建立体现旅游用海特殊的自然和社会属性的质量等级评价指标体系,通过官方渠道获取指标数据,应用信息熵模型、TOPSIS技术和系统聚类法评价海域等级,以期为征收旅游海域使用金、制定海域利用规划以及通过经济杠杆调整海洋旅游产业结构提供科学依据。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

浙江是海洋大省,海域资源是浙江发展的优势、潜力和空间。全省主张管辖海域面积达2.6×105km2,其中领海与内水面积为4.4×104km2,约占全国海域面积的11%。旅游用海需求主要集中在东部,由北至南依次分布在舟山市、宁波市、台州市和温州市,基本覆盖了岱山-嵊泗海域、象山港海域、杭州湾海域、宁波-舟山近岸海域、三门湾海域、台州湾海域、乐清湾海域、瓯江口及洞头列岛海域、南北麂列岛海域等9个重点海域。

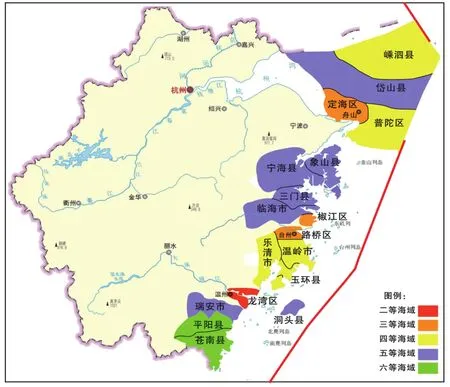

“十三五”时期是统筹推进浙江海洋经济发展示范区和舟山群岛新区国家战略的关键时期。未来5年,浙江规划实施旅游东扩战略,海洋旅游将逐渐成长为“两区”建设的重要战略性支柱产业。随着《浙江省海域使用管理条例》等相关配套管理制度的出台和海域使用效益的发挥,沿海地区对旅游海域的刚性需求持续上升,旅游用海的稀缺性逐步显现。目前,浙江省实行的是国家海洋局与财政部2007年制定的海域质量等级及使用金收费标准,并未按用海类型划分等级,同一沿海县(市、区)旅游用海与工业用海、渔业用海等类型用海等级相同,只能大尺度体现各种用海类型海域的平均价值。该标准出台距今已有10 a,浙江东部沿海地区的旅游产业发展水平、基础设施完善度以及海域自然条件等因素已发生巨大变化,现行的海域等级综合标准难以反映东部沿海各个县(市、区)旅游海域质量的优劣和资本收益的差异,限制了浙江省旅游海域的使用效率。同时,用海活动的日趋频繁,致使旅游用海环境质量普遍下降、海洋生物资源衰退;而且旅游用海综合开发利用水平较低及其保护和管理粗放等问题比较突出。为此,选取温州市龙湾区、舟山市定海区、乐清市以及平阳县等18个旅游用海需求强烈的县(市、区)作为样本,分析影响旅游用海质量的主导因素以及旅游用海等级变化的特征。2007年浙江省18个沿海县(市、区)旅游海域等级以及空间分布见表1和图1。

1.2 数据来源

为保证指标数据的准确性、可获得性以及连续性,以2016年为研究时间节点,选取相关指标数据。数据主要来自《宁波统计年鉴》《舟山统计年鉴》《温州统计年鉴》《台州统计年鉴》,以及18个沿海县(市、区)国民经济和社会发展统计公报、海洋环境公报、海洋统计核算报表、有关海洋功能区划、相关海域使用论证报告书和海域使用项目环境影响报告书等官方渠道。

表1 2007年浙江省18个沿海县(市、区)旅游海域等级Table1 Tourist sea ranking of 18 coastal counties(cities or districts)in Zhejiang provincein 2007

图1 2007年浙江省18个沿海县(市、区)旅游海域等级分布Fig.1 Tourist sea ranking distribution of 18 coastal counties(cities or districts)in Zhejiang province in 2007

2 研究方法

本文以信息熵和TOPSIS模型为浙江旅游用海分等评价方法的技术基础,并运用SPSS 23.0软件进行聚类分析。

2.1 基本原理与思路

传统TOPSIS模型是通过设定多目标有限样本最优、最劣解,实现多备选方案可行性排序的一种量化分析方法[17]。权重确定是TOPSIS法的应用要点,熵权法则根据各评价指标提供的信息客观确定其权重,反映某项指标在指标体系中的重要程度,克服了主观方法赋权导致专家个人因素影响过重的缺陷[18]。旅游海域分等评价基于多评价指标的多样本质量排序分类问题,因此,笔者提出运用熵权TOPSIS法评价浙江省多个沿海县(市、区)的旅游海域质量,用系统聚类法确定旅游海域等级。

2.2 旅游用海分等评价模型

2.2.1 构造旅游用海分等评价指标体系

区位理论中旅游海域价值的影响因素包括海洋旅游资源状况、旅游海域环境质量、区域经济发展水平、海洋旅游开发活跃度、人口资源条件等。已有研究采用的评价指标主要有:海域生态环境条件、海洋旅游产业发展强度、地区经济发展水平[19-21]。在借鉴以往研究的基础上,笔者考虑到海域生态环境条件对旅游海域开发活动有显著影响、海洋旅游产业发展强度对旅游海域价值形成的作用较为突出、海域周边地区经济发展有利于推进海洋旅游规模的增长并可一定程度提升旅游海域价值的实现,结合数据的可获取性,选取海域生态环境指数、海洋旅游发展指数、区域经济发展指数、区域社会发展指数4个影响因素指标。

在因子指标方面,将海域作为区位理论研究的客体,将已有4个因素所包含的相关海洋环境要素、海洋产业要素、地理要素和社会经济活动要素的空间配置作为因子指标区位条件,分析研究这些条件相互组合对海域价值产生的综合影响,坚持因子指标的相关性、可量化以及官方渠道的可获取等原则,选取人均海洋旅游总产值、海洋旅游产值占海洋经济生产总值的比重等17个影响因子作为评价指标,见图2。

图2 旅游海域等级评价指标体系Fig.2 Tourist sea ranking evaluation system

指标体系的目标、因素以及因子简要说明如下:

(1)目标层。旅游海域质量反映沿海县(市、区)旅游用海空间区位、环境条件以及毗邻区域旅游资源丰度、经济社会发展水平等因素的综合利用效益,以旅游海域价值为经济指标,是指沿海县(市、区)旅游海域面积与海域使用金征收标准之积。

(2)因素因子层。浙江旅游海域等级评价过程中,依据海域环境生态条件等4个因素以及相关因子,形成旅游海域价值等级评价指标体系的主导因素因子层。

2.2.1.1 海洋旅游开发强度因素及因子

海洋旅游开发强度反映浙江省沿海县(市、区)海洋经济规模和发展水平,选用的经济指标是海洋旅游发展指数,通过海域所在县(市、区)全年海洋旅游生产总值、人均海洋经济总产值、近5 a海洋经济生产总值年均增长率3项指标进行标准化加权计算。

海洋旅游开发强度包括4个因子。人均海洋旅游总产值,指按市场价格计算的沿海地区旅游收入与户籍人数之比;旅游客流量增长率,指各县(市、区)本年客流量相对于上一年度客流量增加数与上一年度客流量的比值;海洋旅游产值占海洋经济生产总值比重,指一定时期海岸线(大陆岸线和岛屿岸线)地区旅游收入与该时期海洋生产总值之比,反映海洋旅游业在海洋产业中的地位;海洋旅游区级别平均指数,反映海域周边旅游资源吸引力和市场影响力,为海域所在县(市、区)分别拥有的5个等级旅游景区数量加权之和。

2.2.1.2 区域经济发展强度因素及因子

区域经济发展强度反映浙江旅游用海所在区域的总体经济规模、发展潜力,选用经济指标为区域经济发展指数,根据国内生产总值、地方财政收入、近5 a消费品支出总额和产业集聚度年均增长率4项指标经标准化加权计算得到。

在影响区域经济发展强度的因子中,人均国内生产总值为按照《中国国民经济核算体系(2002)》(CSNA)要求计算的全年国内生产总值与海域所在县(市、区)的人数之比;人均地方财政收入是依据财政部统计口径计算的财政收入与海域所在县(市、区)的人数之比;人均消费品支出反映了海域所在县(市、区)的商业发展水平和社会购买力水平;产业集聚度指各县(市、区)规模以上的企业数量。

2.2.1.3 区域社会发展水平因素及因子

区域社会发展水平反映浙江旅游海域所在县(市、区)交通条件、公共服务设施的完善程度、就业状况等综合服务能力。选用的经济指标是区域社会发展指数,主要根据所在区域公共服务基础设施规模、就业人数、近5 a运送的旅客人数年均增长率3项指标经标准化加权计算得到。

所选的5个因子反映的是区域社会发展水平,其中,交通条件发达程度,按照旅游海域所在县(市、区)公路里程数计算。外辐射能力强度,根据年内铁运、汽运、水运以及民航等交通工具实际运送的旅客人数计算。基础设施完善度,通过对县(市、区)道路状况(人均铺装道路面积)、供水状况(人均生活用水量)、供气状况(城镇气化率)以及排水状况(排水管道密度)4项指标进行5分制赋分并加权实现。人口密度为海域所在区域人口数与海域所在区域范围的土地总面积之比;星级宾馆接待能力为海域所在县(市、区)星级宾馆用于接待旅游者的床位数量总和。

2.2.1.4 海域生态环境条件因素及因子

海域生态环境条件反映浙江旅游海域环境质量以及所在县(市、区)旅游资源的丰度。选用的经济指标是海域生态环境指数,依据海洋生物种类规模,以及水温、浪高、天气现象、气温、风力、水体能见度等指标经标准化加权计算得到。

体现浙江旅游海域环境生态条件异质性的因子有4个。海水质量指数,反映海水化学环境质量和海水环境化学质量的综合水平,具体计算方法参照《海水水质标准》(GB3097-997)。海底观光指数,反映自潜或在潜水器中欣赏旅游度假区海域水下景观的适宜程度,指标值计算方法参照《滨海旅游度假区环境评价指南》(HY/T127-2010)。海域休闲活动指数,反映在旅游度假区海域开展休闲旅游活动的适宜程度,计算方法参见《滨海旅游度假区环境评价指南》(HY/T127-2010)。海洋生物多样性指数是指海洋生物资源的富集和丰富程度,体现休闲旅游渔业的开发规模和发展方向,为海洋生物种类数(包括浮游动植物、底栖生物)与总物种比值之和。

以上17个因子指标中,海水质量指数为负向指标,其余均为正向指标。

2.2.2 建立旅游海域等级确定矩阵

设定浙江省沿海县(市、区)旅游海域分等样本数量为m个,因子层评价指标数量为n个;Xij表示第i个沿海县(市、区)的第j项指标值,则可构造等级评价因子指标矩阵X:

因素层评价指标矩阵同式(1)。

采用极值标准化法对因素以及因子层评价指标矩阵进行无量纲化处理,形成评价指标标准化矩阵,公式为

其中,1≤j≤n,maxxij和minxij分别为m个沿海县(市、区)中目标、因素以及因子层评价指标数据的最大值和最小值。

2.2.3 依据信息熵赋权

(i)计算因素层与因子层评价指标信息熵

其中,Ht为第t个影响因素信息熵为m个样本县(市、区)中第t个因素指标标准化值

其中,Hj为第t个影响因素中第j个影响因子信息熵

(ii)定义因素层与因子层评价指标权重

其中,wt为第t个影响因素权重,L为因素个数,其中wt∈ [0,1],且

其中,wj为第t个影响因素中第j个因子权重,n′为第t个影响因素所含因子个数,其中wj∈[0,1],且

(iii)确定因子综合权重

通过因素、因子权重计算各因子综合权重,得到组合权重向量 ω=(ω1,ω2,…,ωn),因子综合权重计算公式为

其中,Wj为第t个影响因素中第j个因子的综合权重。

2.2.4 运用TOPSIS法计算评价对象贴近度

2.2.4.1 确定正理想解与负理想解

根据因子层评价指标标准化矩阵确定各因子指标中的最大值与最小值,进而获得各评价指标的正理想解向量Z+和负理想解向量Z-:

2.2.4.2 计算评价对象的欧氏距离

通过组合权重向量ω对因子标准化矩阵赋权,分别计算各评价对象因子指标标准化向量到正理想解D+和负理想解D-的距离:

2.2.4.3 求取评价对象贴近度

各评价对象与理想解的相对贴近度

δi越小,则第i个沿海县(市、区)的旅游海域质量越优,反之越劣。

2.2.5 利用系统聚类法划分旅游海域质量等级

本文采用系统聚类法中的组间连接聚类技术测定组间距离,以样本指标统计变量(贴近度)的相似程度为依据进行递进合并,将相似程度大的变量聚合为一类,相似程度较小的变量聚合为另一类,依此类推,直到所有的变量聚合完毕,进而划分旅游海域质量等级。

2.2.5.1 计算类CK与类CL之间的距离

类CK与类CL之间的距离DKL为

其中,NK为类CK样本数,NL为类CL样本数,d(xi,xj)为CK类点i与CL类点j之间的距离。

2.2.5.2 确定CM与CJ间的距离

类CK与类CL合并为下一步的类CM,则类CM与类CJ间距离DJM的递推公式为

其中,NM为类CM样本数,DJK为类CJ与类CK间的距离,DJL为类CJ与类CL间的距离。

3 等级评价与结果分析

3.1 等级评价

3.1.1 数据采集

依据官方途径收集2016年浙江沿海18县(市、区)因素、因子层指标数据,表2给出了因子指标的数据特征。

3.1.2 确定权重并形成评价指标标准化矩阵

利用式(1)~(7)计算因素、因子权重以及因子综合权重并形成评价指标标准化矩阵,因子综合权重数值与排序见表3。

3.1.3 求取贴近度

以浙江省沿海18个县(市、区)海域质量评价加权标准化决策矩阵为基础,由式(8)和(9)设置正理想解、负理想解,运用式(10)和(11)分别求取评价对象至正、负理想解的欧氏距离,利用式(12)得到18个沿海县(市、区)的贴近度,相关结果见表4。

3.1.4 聚类分析划分海域等级

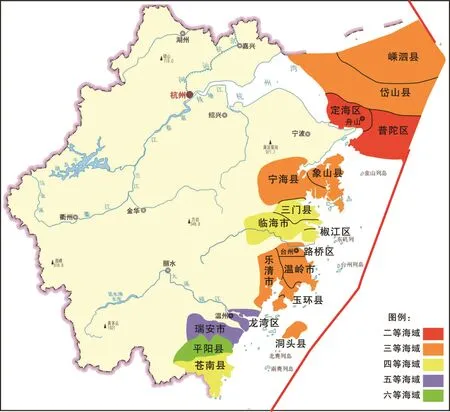

根据浙江省海域质量等级及使用金收费标准,旅游海域质量应在二~六等5个等级之间。因此,通过式(13)和(14)运用SPSS 23.0软件进行系统“5群集”聚类分析,并依据排列顺序确定沿海18个县(市、区)对应的海域等级。结果见图3、图4和表5。

3.2 结果分析

3.2.1 因子权重比较

由表3知,17个因子综合权重中,正向影响前三的排序为人均海洋旅游业总产值(0.161)>海洋生物多样性指数(0.126)>人均国内生产总值(0.083)。说明海洋旅游产业规模对旅游海域开发投入的资本强度有显著引导作用,已成为旅游海域价值的主导因素;海洋生物多样性指数一定程度上影响海洋旅游休闲渔业的开发规模和发展方向,决定投资者开发旅游海域的预期回报,对旅游海域价值形成的作用较为突出;海域周边地区经济发展推进海洋旅游规模增长,有助于旅游海域价值增长。

正向影响因子综合权重排名后3位的分别为星级宾馆接待能力、人均消费支出、海洋旅游区级别平均指数。分析18个沿海县(市、区)统计数据发现,近年来,由于各县(市、区)加大旅游景区建设力度,不断改善消费环境,使得星级宾馆接待能力、人均消费支出、海洋旅游区级别平均指数3项指标差距缩小,变异程度较小,其熵值较大,权重较小。

表2 影响因子指标的描述统计Table2 Descriptive statistics of impact factor indicators

表3 评价因子综合权重计算结果与排序Table3 Calculation results and orders of comprehensive weights of evaluation factors

由表3可知,海水质量指数对旅游海域价值的反向影响极为显著,原因在于:一是海水质量指数评价要素为海水pH值、溶解氧、总无机氮、活性磷酸盐,以及铜、铅、锌、铬、镉、汞、砷7种重金属和石油类含量,体现旅游用海污染强度;二是海水环境条件决定海洋旅游项目开发可行性,与旅游海域价值密切相关。

表4 浙江省18个沿海县(市、区)旅游海域质量评价贴近度Table4 Closeness degree of tourist sea quality evaluation of 18 coastal counties(cities,districts)in Zhejiang province

3.2.2 等级空间变化

表5、图4显示,浙江省18个沿海县(市、区)旅游海域质量在不同的空间具有显著差异,“南北分化、北强南弱”的特征明显。位于浙江北部地区的舟山和宁波所属县(市、区)旅游用海等级普遍较高,舟山4个县区海域等级均上升1等或2等,集中在二等、三等;宁波4个县(市)中2个海域等级上升2等、2个上升1等,分布在三等、四等;位于南部地区的台州和温州所属县(市、区)旅游用海等级相对较低,台州4个县(市、区)的海域等级有升有降,为三等和四等;温州6个沿海县(市、区),虽然苍南县、洞头县的海域等级有所上升,但龙湾区海域等级下降3等,是18个沿海县(市、区)海域等级降幅最大的地区,温州海域等级以四等、五等和六等为主。比较发现,浙江沿海县(市、区)旅游海域质量空间分布与沿海地区海洋旅游、海域生态环境条件、经济社会发展水平分异特征一致。

表5 浙江省18个沿海县(市、区)旅游海域等级评价结果Table5 Tourist sea ranking evaluation results of 18 coastal counties(cities,districts)in Zhejiang province

舟山、宁波是全省旅游资源最为集聚的区域,海洋旅游发展较快;同时推进重污染高耗能行业整治、城镇污水处理设施建设改造,强化陆域入海污染物总量控制、水产养殖和船舶油污防治以及海岸和海上作业风险控制,减少直排海污染源数量,加强对入海河流、陆域排污口的跟踪监测,形成海陆联动的治污格局,保护重要海洋生态系统和物种资源。因此,所属沿海县(市、区)贴近度数值排名靠前,海域质量为二、三等。温州、台州地区沿海县(市、区)经济增长主要依靠工业,对海洋生态系统的损害相对较重,并且与海洋旅游关联度较低,因而旅游海域等级主要集中在四、五、六等。

3.2.3 海域等级变化

比较表1和表5可知,本次评价的18个沿海县(市、区)旅游海域等级数量分布较2007年有较大幅度变动,其中13个县(市、区)旅游海域等级上升,3个县(市、区)旅游海域等级保持不变,2个县(市、区)旅游海域等级下降;二、三、四等级县(市、区)数量明显增多,五、六等级县(市、区)数量明显减少。二等海域沿海县(市、区)数量由2007年的1个,增至2016年的2个;三、四等海域数量由2007年的8个,增至2016年的13个;五、六等海域数量由2007年的9个,减至2016年的3个。可见,10 a来,18个沿海县(市、区)的旅游海域等级整体较2007年有所提高,并且海域等级数量呈现以三、四中等等级为主体的分布特征。

图3 浙江省18个沿海县(市、区)贴近度聚类树状图Fig.3 Tree diagram of closeness degree of 18 coastal counties(cities,districts)in Zhejiang province

图4 浙江省18个沿海县(市、区)旅游海域等级空间分布Fig.4 Tourist sea ranking space distribution of 18 coastal counties(cities or districts)in Zhejiang province

一方面,浙江省以推进海洋经济发展示范区、舟山群岛新区国家级战略为契机,充分利用中央海域使用金和省级海域使用金,加大资金投入力度,以推动黄金海岸线建设为载体,全面启动海域海岛海岸带整治修复工程,拓展公众亲海通道与亲海空间,加快东部海洋旅游业建设进程,促进生态用海,13个沿海县(市、区)旅游海域开发投入及价值普遍提升。

此外,全面科学评估海洋生物资源的种群数量、洄游路线、产卵场所,以及生存环境的水质、环境、捕捞强度、受污染程度等生态条件,围绕重点旅游海域建设水生生物保护区;加大黄鱼、曼氏无针乌贼、日本对虾、三疣梭子蟹、海蜇和鲢、鳙、鲤、鲫、黄尾密鲴等40多种海洋生物的放流力度,提高海洋生物多样性水平;开展大规模人工鱼礁和海洋牧场建设,有效修复水域生态环境、恢复海洋渔业资源,普遍提升沿海县(市、区)旅游海域价值。另一方面,本文采用的海域分等方法是以旅游海域价值为评价目标,根据18个沿海县(市、区)与理想解相对贴近度的聚合程度确定等级,岱山县、象山县、宁海县等13个县(市、区)海洋旅游产业规模、旅游海域生态环境以及区域经济社会发展程度相近,贴近度值均处于18个沿海县(市、区)中等水平,旅游海域质量为三、四等。

4 结论与讨论

4.1 结 论

4.1.1 从海洋旅游开发强度、区域经济发展强度、区域社会发展水平以及海域生态环境条件4个维度,构建了旅游用海质量评价体系,提出了基于信息熵赋权和多目标排序评价技术的旅游用海等级确定方法。实例验证了该方法可分辨评价指标对海域质量的影响程度和海域等级的演变趋势,可为制定实操性强的海域管控策略提供技术支撑。

4.1.2 海洋旅游开发强度等4个因素及其17个相关因子指标决定旅游海域质量等级,其中,人均海洋旅游业总产值、海洋生物多样性指数和海水质量指数3个因子的影响较为明显,海水质量指数为负向影响;沿海县(市、区)旅游海域等级随评价因子值的变化动态变化,并与贴近度数值排序和聚合程度有关。

4.1.3 从时间维度看,2007―2016年,浙江省18个沿海县(市、区)旅游海域质量等级呈上升趋势,其中二、三等级县(市、区)数量由2007年的4个上升到2016年的11个,增加7个;五、六等级县(市、区)数量由2007年的9个下降到2016年的3个,减少6个;二、三等级县(市、区)数量有较大幅度增加,五、六等级县(市、区)有较大幅度减少,旅游海域质量等级整体得到提高。

从空间维度看,18个沿海县(市、区)旅游海域质量分等出现南北分化的局面,与2007年财政部、国家海洋局出台的海域等级标准比较,北部的舟山、宁波所属县(市、区)旅游海域等级普遍上升,南部的温州、台州所属县(市、区)旅游海域等级有升有降,旅游海域等级北部强于南部。旅游海域质量时空变化与沿海县(市、区)海洋旅游发展态势和海洋生态环境变动相吻合。

4.1.4 以海洋生态环境保护和集约利用旅游海域资源为目标,按照用海方式划分海域等级并分类征收海域使用金,既能依据市场规则、市场价格、市场竞争,体现旅游海域稀缺资源的市场价值;又能夯实海域资源产权交易基础,推进旅游海域资源的市场化配置进程,实现旅游用海利用效益最大化和效率最优化。

4.2 讨论

4.2.1 因用海方式不同,海域质量评价标准亦存在显著差异,由于篇幅所限,本文仅构建了旅游用海质量评价指标体系并确定海域等级,对渔业用海、工业用海、交通运输用海、造地工程用海4类主要用海方式的海域质量评价尚待探讨。

4.2.2 采用的熵权TOPSIS法依赖数学模型和官方统计数据确定权重、划分旅游海域等级,破解了主观赋权评价海域质量误差较大的难题,评价结果有效、可靠。但该法也存在一定的局限性,如果因素层和因子层某项指标重要程度不明显,而样本数据有较大差异,则权重计算结果会偏大,这样,不仅造成该指标权重严重背离真实程度,而且会扭曲主要指标的重要性,造成偏差严重甚至导致评价结果失效。如何将主客观赋权技术进行合理组合,提高权重的准确度,进而保障海域质量评价的真实性,尚需进一步深入研究。