明清时期江南“二府”官布征解之比较

陈蕴鸾

(泰州学院 马克思主义学院,江苏 泰州 225300)

松江府、苏州府官布的征解是缘于重赋之下江南的税粮逋欠,而二府是当时中国棉纺织业的的中心所在,棉布的生产和销售极为发达,可谓是“衣被天下”,从而使得棉布的折征成为完纳逋欠税粮的一个不错的选择。最初,二府棉布的征解只是临时性举措,直至宣德八年,为了解决江南地区长期以来的税粮逋欠问题,巡抚周忱奏定加耗折征例,将部分税粮(重额官田和极贫下户)折征棉布,以完纳逋欠,这也就使得折征之法成为定制,用以折征税粮的棉布则被称为官布①。本文拟在前期研究②的基础之上,在明清赋役制度变迁的大背景之下,对明中后期至清初,松江府与苏州府在官布征收、官布编银以及解运方式进行一个深入的探讨与比较,以期对江南赋役制度的研究有所裨益,不当之处,敬祈方家指正。

一、官布征收

(一)明代二府本、折官布的征收

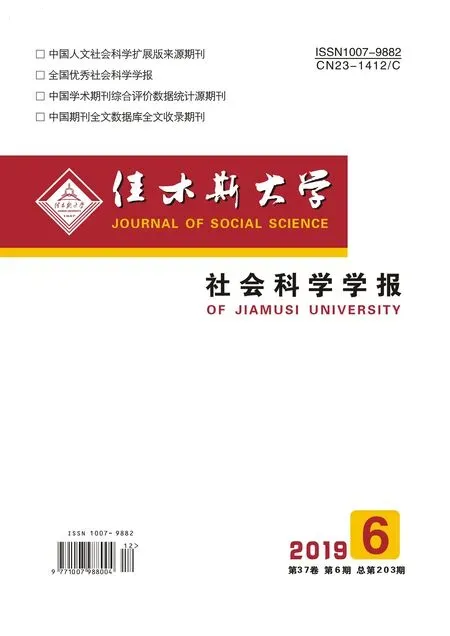

明代,松江府与苏州府官布的征收最初都为本色棉布,以弘治十五年起运数目为例,“苏州府阔白绵布十九万匹准米十九万石,松江府绵布一十七万五千匹”[1]495,均列在秋粮项下,此后二府官布的征收数额基本是以此为准。松江府所征官布分为阔白三梭布(俗称细布)、阔白棉布(俗称粗布)两类,府属三县官布派征数额为:阔白三梭布——华亭县17830匹,上海县10825匹,青浦县4345匹;阔白棉布——华亭县76720匹,上海县46577匹,青浦县18703匹[2]。苏州府所征官布为阔白棉布,是由嘉定一县承担,因“嘉定地土沙瘠止产木棉,民习纺织,令出棉布一十九万匹,抵浮米一十九万石”[3]。弘治十年,分建太仓州,是年“以官布三万二百九十五匹分派太仓州”,正德间“是时抚臣以昆山东数区与嘉定接壤,亦系沙瘠”,遂“以官布三万三千二百九十六匹分派昆山县”[4],“共割去六万三千五百九十一匹。”[3]嘉定县存官布126409匹,太仓州官布30295匹,昆山县官布33296匹。

表1 明代未折征前的松江府、苏州府官布(单位:匹)

至明中后期,随着赋役制度的变革和白银的货币化,实物税开始向货币税转变,二府所征收的官布有了本、折之分,所谓本色即征收实物棉布,而折色则是将棉布折成银两上纳。

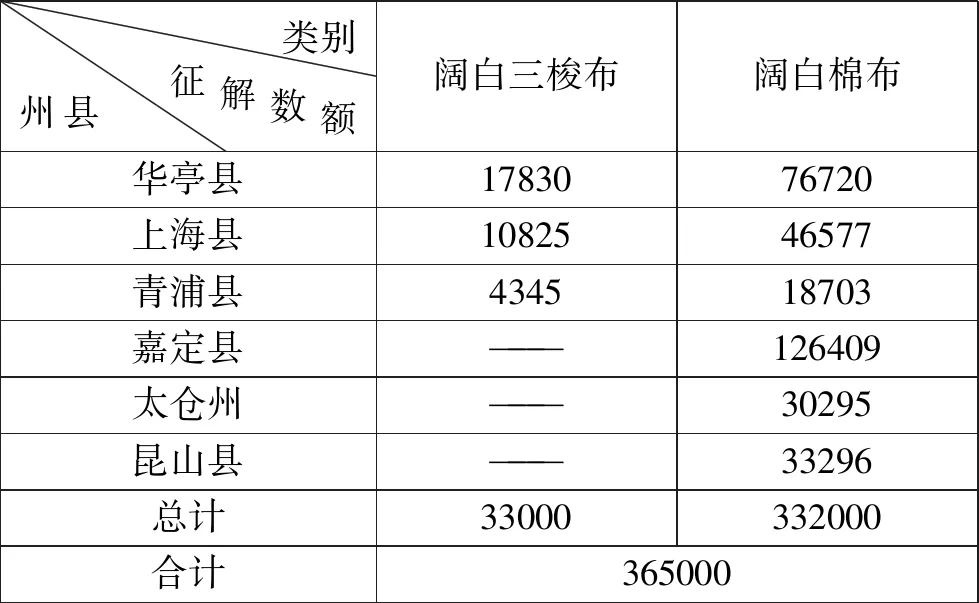

1.松江府本、折官布数额。松江府依据万历六年户部会计所载,三县所征收的本色官布中,阔白三梭布——华亭县16185匹,上海县10620匹,青浦县6195匹;阔白棉布——华亭县48935匹,上海县32109匹,青浦县18730匹[5]。可以看到松江府改折的官布是粗布,仅为华亭、上海两县,青浦县并无改折,征收的实物棉布反有增加,细布由4345匹增为6195匹,粗布则从18703匹增为18730匹。万历四十五年,又将阔白三梭布33000匹内改织黄丝三线布5000匹,黄丝二线布28000匹[6]。细布仍全征实物棉布,将阔白棉布中的42226匹折银,余99774匹仍征本色[6],改折率约为24.1%,本、折官布的比例为3.1:1。

2.苏州府本、折官布数额。苏州府三州县在改折后,嘉定县“存本色布九万五千五十匹,折色布三万一千三百五十九匹”,太仓州“折色官布八千九百二十五匹,本色布二万一千三百七十匹”,昆山县“折色布九千七百一十六匹,本色布二万三千五百八十匹”[4],三州县所征棉布均有改折,共计改折官布50000匹,改折率约为26.3%,本、折官布的比例为2.8:1。

表2 明代改折后松江府、苏州府派征本、折官布数额(单位:匹)

(二)清初二府官布大面积改折之后的本、折征收

至清初顺治年间,苏州府、松江府所征官布经历了一次大面积的改折,改折之后所征本色官布大幅下降。

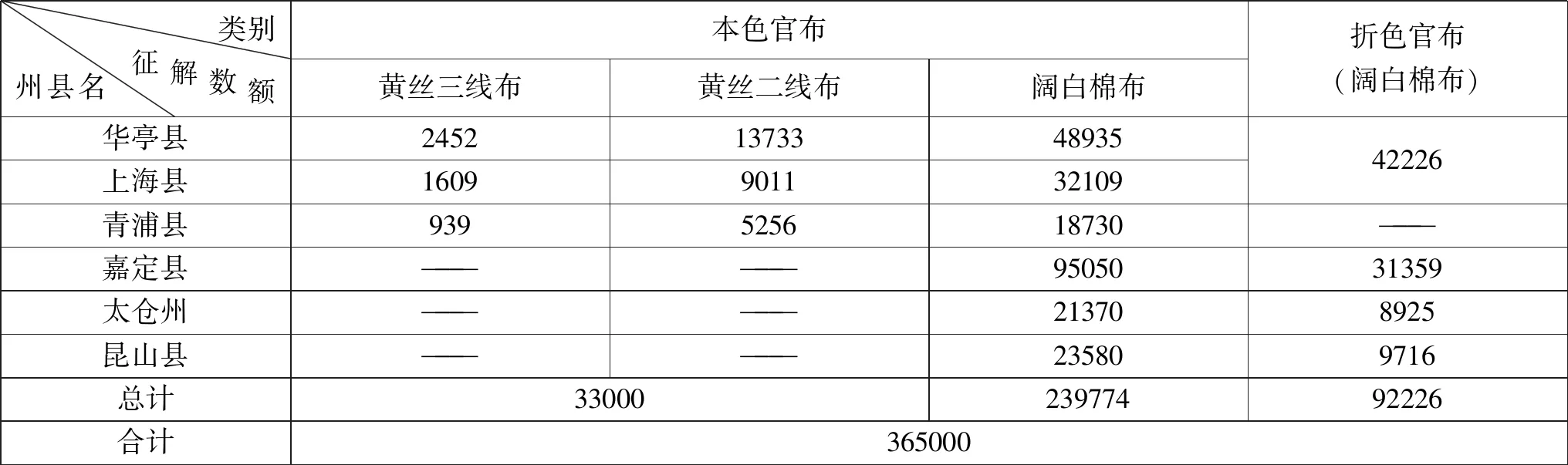

1.松江府本、折官布征收。松江府在这次的改折中不仅是粗布,而且涵盖了细布,即两类棉布均有改折。依据顺治十四年所编赋役全书的记载,松江府四县③征收的本色官布中,所分派的黄丝三线布和黄丝二线布数额为:华亭县各1307匹,娄县各1145匹,上海县各1609匹,青浦县各939匹;阔白棉布为华亭县2984匹,娄县2613匹,上海县3673匹,青浦县2142匹④。折色官布153588匹占所征官布总额的87.8%,粗布的改折率(即占所征本色粗布总额的比例)为88.6%,而细布的改折率(即占所征本色细布总额的比例)约为70%,本、折官布的比例约为0.14:1。

表3 清初苏州府、松江府本、折官布派征数额(单位:匹)

2.苏州府本、折官布征收。苏州府属三州县,以嘉定县为例,“将本色布九万五千五十匹内改折八万四千一百七十八匹”[4],所存本色官布10872匹。而昆山、太仓两地的改折官布数额并无明确的记载,在乾隆《苏州府志》卷十《田赋三》中所载的清初赋额,在折色银增数项下,记有“一增棉布银三万七千一百九十六两有奇,原编布每匹连价扛征银三钱,顺治九年每匹改折六钱,增如前数。”即在改折之后,明旧制原编棉布每匹连价扛征银0.3两,清初则改为每匹征银0.6两,每匹折银数增加了0.3两。如前所述,嘉定县改折的官布数额为84178匹,“每匹折银六钱,除原编三钱外,共加银二万五千二百五十三两四钱”[4],由此可推断出府志中所提的增棉布银数⑤37196两有奇应是37196.4两,则苏州府共改折棉布123988匹,除去嘉定县的改折数额,太仓州和昆山县共改折官布39810匹,存本色官布5140匹,苏州府官布的改折率为88.6%,本、折官布比例约为0.09:1。

康熙初年,苏州府、松江府所征官布又进一步续折,苏州府的嘉定县存本色棉布9750匹2丈6尺4寸,太仓州本色棉布2199匹3丈8寸,昆山县本色棉布2418匹2丈7尺9寸,共计为14369匹2丈1尺1寸;松江府所解本色官布数约为15500匹有奇,其中五色三梭布5000匹,阔白棉布10500匹6尺2寸8分2厘2毫[7]75。即至清康熙年间,两府征收的本色官布仅存不足一成,为原额的8.3%。

从上述内容可以得出的结论是:(1)在官布征收的总额上,二府差别不大,松江府为175000匹,苏州府为190000匹。(2)在所征官布的类别上有所不同,苏州府祇征粗布(即阔白棉布),松江府除粗布外,还征收细布(初为阔白三梭布,后改织黄丝二线、黄丝三线布),之所以会有此不同,主要是由于松江府在棉纺织技术与棉纺织业商品生产上更为发达,出产的棉布品质较高。(3)在所征官布的本、折比例上不同,在明中后期的改折中,苏州府改折率要略高于松江府,究其原因主要是改折的官布仅止粗布,并未涉及松江府所征的细布。在入清之后顺治年间的大面积改折中,将松江府细布中的黄丝二线布也纳入其中,二府在改折率上已基本相近。至康熙初年的续折,又使得二府的折色数额进一步增加,折色官布均已占九成以上,但在征收官布的本、折比例上,松江府要高于苏州府,即松江府的本色官布数额较之苏州府要多。

二、 官布编银

(一)明代二府本、折官布的编银

明代宣德年间,巡抚周忱奏定折征之法后,二府官布的征收是直接征收实物棉布,明中后期随着赋役制度的变革,即赋役的货币化,改为将官布编征银两,再由解运官布的相关人员领银买布上纳。

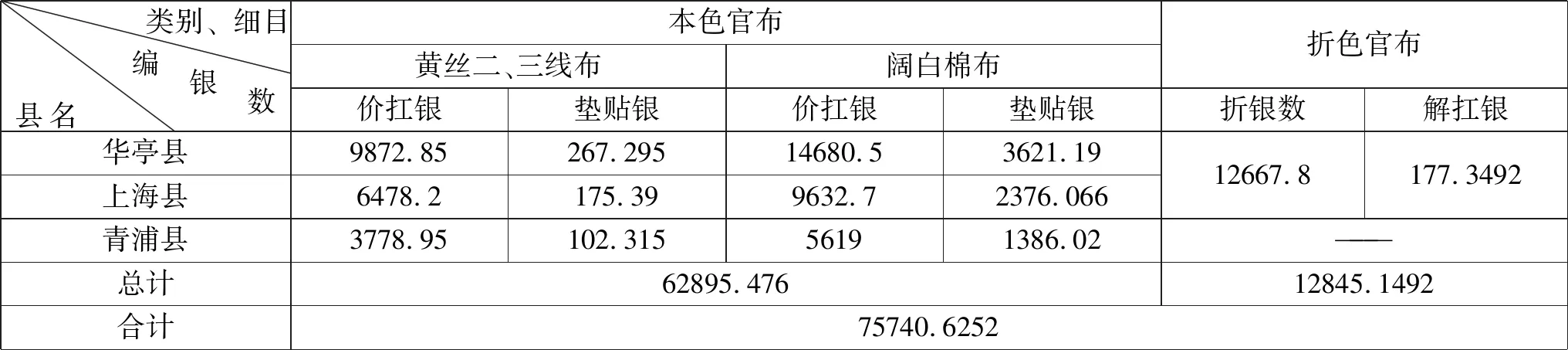

1.松江府本、折官布编银。本色官布中阔白三梭布33000匹,每匹连价扛征银0.61两,该银20130两。万历四十五年,于阔白三梭布内改织黄丝三线布5000匹,每匹加垫贴银0.25两,黄丝二线布28000匹,每匹加垫贴银0.15两,共增垫贴银5450两[6]。本色细布编银数为25580两,分派于三县,则为华亭县黄丝三线布1557.02两,黄丝二线布8583.125两;上海县黄丝三线布1021.715两,黄丝二线布5631.875两;青浦县黄丝三线布596.265两,黄丝二线布3285两。本色粗布99774匹,初每匹编价银0.25两,扛银0.03两,后奉文每匹增银0.02两,以为铺垫,共银0.3两。万历初又复议增加铺垫银0.024两,后于万历十五年,松江府为清查粮额,以甦民困,将后增的0.024两铺垫银裁减[2]。则定每匹价扛银0.3两,该银29932.2两,万历四十五年每匹加垫贴银0.074两,该银7383.276两,共计编银37315.476两[6]。本色官布共编银62895.476两,分派于华亭、上海、青浦三县。折色官布42226匹,每匹折银0.3两,该银12667.8两,每正银1两编解扛银0.014两,该银177.3492两[6],共编银12845.1492两,分派于华亭、上海两县。松江府本、折官布编银总额为75740.6252两。

表4 明代松江府本、折官布编银数(单位:两)

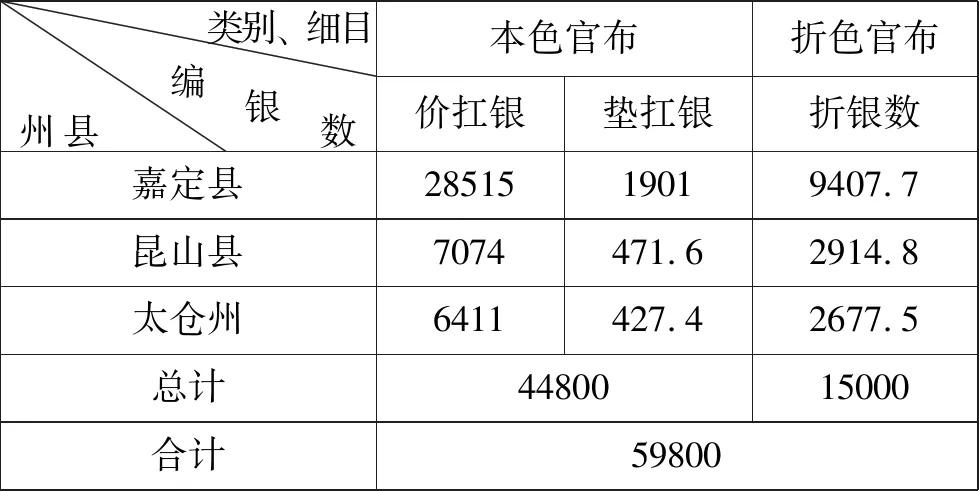

2.苏州府本、折官布编银。本色官布14万匹,每匹连价扛征银0.3两,该银42000两。后于“万历二十五年议增每匹扛垫银四分,至四十八年查有盈余,量裁二分,每匹止增银二分,该银二千八百两”[4],即本色官布每匹加增垫扛银0.02两,该银2800两。其中嘉定县本色官布编价扛银28515两,新增垫扛银1901两;昆山县本色官布编价扛银7074两,新增垫扛银471.6两;太仓州本色官布编价扛银6411两,新增垫扛银427.4两,三州县本色官布共计编银44800两。折色官布五万匹,每匹折银0.3两,共银15000两[8],分派于三州县内为嘉定县9407.7两,昆山县2914.8两,太仓州2677.5两,则苏州府本、折官布编银总额为59800两。需要指出的是苏州府的官布银仅派于嘉定县、昆山县、太仓州,其余四县则分派金花银,是“以太昆嘉三州县应办之金花银,令长吴吴常四县征解,以长吴等县应解之官布银令太昆嘉三州县征办,余以金花凑数。”[3]

表5 明代苏州府三州县本、折官布编银数(单位:两)

(二)清初二府本、折官布的编银

入清以后,最初是延袭明代万历年间的旧例,后苏州府、松江府分别于顺治九年、十年改折后有了新的编征,编银数额比之前代大幅增加。两府在顺治年间的改折,都将本色官布价银定为每年随时值估编,而折色官布的价银亦是以改折当年市场上棉布的售价为依据而定的,只不过此项价银作为定制,不再每年估编[3]。二府的折色官布均分为旧有改折官布与新增改折官布两个部分,在编银上略有区别。

1.松江府本、折官布编银。本色官布的编银,松江府本色官布阔白棉布的价扛银为每匹0.6两,黄丝二线、三线布每匹价扛银1两⑥,而垫贴银似应不变,那么据此推测本色官布中阔白棉布编银为7691.688两,二线布为5750两,三线布为6250两,共计银19691.688两[7]76。依据上文所提及的顺治十四年所编赋役全书,松江府属四县本色官布编银数为:华亭县5148.016两,娄县4509.162两,上海县6337.202两,青浦县3697.308两。松江府明代旧有改折官布的相关费用,除价银、扛费仍依明旧额外,又增加解费,每正银1两编解费0.02两,该银13098.5052两。顺治十年,新增改折官布中的黄丝二线布每匹编价银1两,每正银1两扛费银0.075两,解费0.02两,该银25212两;阔白棉布每匹折价银0.6两,每正银1两扛银0.05两,解费0.02两,该银58495.644两。顺治十年改折之后,松江府改折官布总计编银为96806.1492两[7]77。松江府本、折官布编银总额为116497.8372两。

表6 顺治十四年松江府本色官布编银数(单位:两)

表7 顺治十四年松江府折色官布编银数(单位:两)

表8顺治九年苏州府三州县本、折官布编银数(单位:两)

类别、细目编银数州县本色官布新增折色官布旧有折色官布价扛银垫扛银解费折银数解扛银垫扛银折银数嘉定县6523.2478.368130.46450506.81719.23123703.8329407.7昆山县太仓州3084226.1661.6823886812.1241751.642914.82677.5总计10503.87282379.627215000合计107883.4992

2.苏州府本、折官布编银。本色官布的编银,从现存的方志资料中,可以看到嘉定县每匹价扛银亦为0.6两⑦,其官布价银6523.2两,每匹铺垫银0.024两,扛银0.02两,该银478.368两,每正银1两征解费0.02两[9],该银130.464两,共编银7132.032两。据此推算出昆山县、太仓州官布价银3084两,铺垫银、扛银共226.16两,每正银1两征解费0.02两,该银61.68两,共编银3371.84两,本色官布总计编银10503.872两。苏州府旧有改折官布仍依明旧额,该银15000两;新增改折官布嘉定县84178匹,每匹折银0.6两,该银50506.8两;每正银1两征解费0.02两,扛银0.014两,该银1719.2312两;又每匹垫扛银0.044两,该银3703.832两[9]。嘉定县新改折官布编银55929.8632两。昆山县、太仓州的新改折官布39810匹,每匹折银0.6两,该银23886两;解费、扛银共812.124两;又每匹垫扛银0.044两,该银1751.64两,昆山县、太仓州新改折官布编银26449.764两。折色官布总计编银97379.6262两。苏州府本、折官布编银总额为107883.4992两。

从上述内容可以看出:(1)二府在官布编银的细目上大致相同,本色初编有价扛银,后又增垫贴银(或是垫扛银),折色初编折银数,后又增解扛银等项。(2)二府的编银总额上,松江府要高于苏州府。松江府征解的官布数额虽少于苏州府,但在编银数额上却高于后者,主要是因为在本色官布的编银数额上,松江府较高。首先是阔白棉布,二府本色粗布每匹所编价扛银是相同的——明中后期为0.3两,清初为0.6两,但在后增的本色官布垫贴银(或是垫扛银)里松江府明中后期为每匹0.074两,清初为0.075两,苏州府则分别为0.02两和0.044两。其次是松江府所征本色官布除阔白棉布外,还有织作精良的细布,其价格较高,每匹编价扛银——明中后期为0.61两,清初为1两,相关解运的费用也随之水涨船高,明万历四十五年黄丝二线、三线布每匹分别加垫贴银0.15两和0.25两,至清初仍延用明旧例。明中后期松江府本色官布共编银62895.476两,苏州府44800两,清初松江府19691.688两,苏州府10503.872两,这就使得二府在本、折官布的编银总额上差距拉开。

三、官布解运

(一)明代松江府以民运为主、苏州府先民后官

明代,松江府与苏州府所征的折色官布是直接征收银两上纳,折色银的解运是“按季随金花差官搭解”[10],也就是说与金花银一同解运的,无需役使民力,相对简便。这里所说的官布解运,是指本色官布,即实物棉布的征输上纳,与折色银的解运相比,复杂很多,二府情况也不尽相同。

1.松江府以民运为主。松江府官布的解运终明一代,以民运为主,即民收民解。最初,官布的解运是“搭派北运一役”,由于“两役人甚苦之”,后遂“点客商买布”,但行之不久,就出现“有光棍串同保结充作大商,银一入手,视为己有,浪费不经,化为乌有”,最终改佥大户解布[5],期间曾有过短暂的官解,但行之一年既罢⑧。在这一时期的方志资料中,可以看到役法中有粗、细布解户的编役,即俗称的“布解”一役,与“北运白粮”一役同为松江府的“上上役”,即最重之役。“每岁华亭县布解四名,领解细布一万六千一百八十五匹,粗布四万八千九百三十五匹,上海县布解三名,领解细布一万六百二十匹,粗布三万二千一百九匹,青浦县布解一名,领解细布六千一百九十五匹,粗布一万八千七百三十匹。五年之内,华亭应编粗细布解头二十名,上海应编十五名,青浦应编五名。”[5]松江府布解一役,以华亭县为最重,上海、青浦次之,在民收民解的过程中,弊病丛生,主要有三个方面:(1)官府的派役不公,放富差贫;(2)相关银两的迟发重扣;(3)布匹运输上纳过程中的层层盘剥需索⑨。因布解一役繁苦,万历年间,华亭人光禄寺顾署丞正心贴以华亭、青浦两县助役田、银,但并没有从根本上解决问题。至明末崇祯己巳,华亭知县郑友玄创“给串自收之法”,由官给串单,令解户设柜自收,先收布价银,随收铺垫扛解银,买布验印起解。以解户“自收自完具领,吏书不令经手,民纳之而民收之。”[5]使得布解过程中最关键环节——银两的征收,变为解户自收,尽革买布价银放领营扣之弊。解户给串自收之法,先行于华亭县,继而推广至上海、青浦两县,使民困稍甦。这里需要指出的是,松江府官布的解运虽有粗、细布之别,但在实际的解运过程中,每年只有派征的细布能全完,粗布则不能,只十分之三。以最重的华亭县为例,“岁编梭布一万六千一百八十五匹,粗棉布四万八千九百三十五匹,每年梭布虽系全完,而领解者身家已尽,输纳者皮骨无余。”“每年带解粗布一万匹,其余民欠难追”,崇祯年间,奉文严催,自崇祯八年始,“每年起解粗棉布二万匹”[10]。

2.苏州府先民运后官解。苏州府官布的征解仅派于嘉定、昆山、太仓三州县,其他四县则派以金花银。万历十七年,所定经赋册开金花、官布派法条例,“将金花、官布总为一项,计银算派,如太仓、昆山、嘉定三州县,除官布外,仍以金花补足之,其余各县止派金花”,而官布的解运也是由这三州县来承担,“以解布责之素派州县”,但“解纳本布最称繁难,非若金花之轻便也。”[4]。在解运方式上一开始与松江府是相同的,都为民运,由北运粮长带解。但民运始终为民所累,后于“万历二十八年,始议官解”,民运既罢⑩,官解行之,由县级的佐贰官员负责官布的解运。既是官解,在领银这个环节上自是便捷,但官解也并没有能够将官布解运中存在的问题解决。嘉定县解官“典史杜仕浩坐布不中额系狱”,之所以会出现这样的结果,主要是在买布的环节上,“官非能自买也,必托之胥徒,胥徒必托之牙行,辗转之间,其费已甚。当解京时,无复赢余之财,以佐驳换之用,遂至窘辱。”这就使得官布的解运“始为民病,继卒为官病。”[11]但我们要看到,苏州府从宣德年间折征之初,其官布的解运上纳是“不入奏考,名虽额设,实有派无征”,万历时定经赋册“止计银科筭,不以布准米,而公之遗意渐失,然犹不列考成也。”后奉文起征,则“阖邑惊骇,设法将府部驿传等衙门可缓钱粮转移办解,亦仅止十之一二,从未有全征全解之令也。”[4]至万历三十五年,“部议以布额有派无完,赏赍缺用,题将此项载入考成”,“官布与金花合一考之”,“嗣后岁或稍有所解,仍将别项可缓抵充。”[3]苏州府在官布的解运上始终没有松江府那么繁苦,直至万历年间列入考成,才开始严催,但真正解运到部的布匹是非常少的。

(二)清初二府均为官办官解

入清之后,顺治二年平定江南,即罢官布的民运,改为官办官解,革除了明代官布征解中存在的积弊,在制度上完善,做到规范化、明晰化,监管也得到了加强。与明代相比,官布征解的时间大为缩短,在布匹价银编征与办解中,明确相关人员,上至巡抚、布政使,下至解官,所应承担的职责;在布匹交纳入库过程中,通过规定该库收纳的限期,及违限责任的承担,减少库中胥吏上下其手,从中勒索的可能性与可行性[7]78,这就使得重赋之下的民力有所缓解。而在经历了清初对官布大面积的改折之后,派由二府额解的官布已经很少,苏州府为14369匹2丈1尺1寸,松江府为10500匹6尺2寸8分2厘2毫,大部分布匹的办解则归于添解项中,由户部视库中所需,派于苏州织造办解,此项布匹并无定额,也非每年都办[7]75。

从上述内容可以看出:

1.在官布解运中存在的弊端上,明代二府无论是民运还是官解,积弊相同,即在解运过程,被层层盘剥需索,到京之后,上纳入库,又有中官的刁难拣蹬,靡费无穷,终究是份苦差事。官布的解运不为民为官所病,是在清初顺治二年之后,二府均改为官办官解,从征解制度上加以完善,并加强监管。

2.在官布解运的繁难程度上,明代松江府的布解堪称极重之役,每年细布系全完,粗布也需解纳十分之三以上,属于实征实解。苏州府则相对宽恤太多,是有派无征,主要原因是其征解的阔白棉布,无论从棉布质量还是与皇室内府的用度相关联程度而言,都不及松江府。直至万历三十五年,官布才列入考成。实际上,明代二府所征官布从未完纳过,万历三十五年户部会计中记有:“苏松两府自万历十四年至二十五年所欠金花四十八万有奇,自二十一年至三十四年布匹之欠共三百一万余匹。”[12]8145入清之后,官布大面积的改折,才使这种状况得到真正意义上的改善。

四、结语

明清时期,松江府、苏州府官布的征解始于江南重赋之下的税粮逋欠,二府在官布的派征数额、编银数额以及解运上既有相似的地方,也有不同之处。总体而言,松江府官布的征解要比苏州府繁苦,且有着粗、细布之别。松江府属县官布均有派征,止数额多寡不同,以华亭为最重,上海次之,青浦为最少。苏州府属七县一州,则是以嘉定、昆山、太仓三州县为派征对象,其余四县并无官布的征解。随着赋役制度的变革,白银的货币化,二府官布的征解也经历了从征收实物棉布变为编征银两,由相关人员领银买布输纳,最终官办官解,体现了赋税的征收由实物税向货币税的转变,役法的编审从役使民力到征银募役的趋势。除去赋役制度变革的因素,我们也必须看到,这一时期随着北方棉纺织技术的提高,江南棉布的不可替代性已大为减弱,特别是粗布,与北方布匹相比较,没有任何优势可言,“南方粗布稀疏,而北方布匹坚阔,其美恶易辨也。”且解运费用较高“南布每匹筭扛解铺垫银三钱七分四厘,北布仅止二钱有奇,其价之贵贱易辨也。”,明末时人就有“折布易银,听凭给散,自拣自买”之议[10],即将阔白粗布全部改折征银,给散自买。在入清以后,二府官布的本色征解数额大为减少,仅余十分之一不到,折色已成为常态,使重赋之下的民力稍甦。同时,也为该地区棉纺织业商品生产的进一步发展提供了一个良好的契机,一直到近代,这一地区仍然是中国棉纺织业的中心所在。

[注 释]

①明代,官布解运到京,上纳至甲字库,是供内府赏赍之用,而官布的规格尺寸与市场上流通的布匹是不一样的,在洪武初定为每匹长三丈二尺,阔一尺八寸,每匹重三斤。但因苏、松二府布匹精细而斤数不足,常遭拣退,后于万历六年,应天巡抚胡执礼题定京库布式,将苏、松、常三府织成样布三匹咨送到部,尚书张学颜验得每布一匹,长三丈二尺,阔一尺八寸,每匹重二斤四两,视旧例三斤之数,虽少不足,但布匹细密委与他处不同,合将样布两头用印钤盖行验粮,委官会同科道检视堪用,即将一匹送内库收贮,一匹存留本部,一匹咨送巡抚严行,各府州县照式织造永为遵守。入清之后,亦延用明代所定官布规格。

②《明代松江府布解考论》,《中国社会经济史研究》,2011年第4期。《论明清松江府官布征解之变迁》,《中国农史》,2012年第2期。

③乾隆《娄县志》卷1《沿革》:“顺治十三年分华亭县立娄县,十六年复并入华亭,雍正二年又复分娄县,其南境立金山县。”

④关于清初顺治年间松江府征解棉布的改折,参见拙文《论明清松江府官布征解之变迁》,《中国农史》,2012年第2期,第74页,在此就不再赘述。

⑤需要指出的是,这里所载的棉布增银数是特指顺治九年改折的棉布所增银两,并不包含明代改折的棉布,否则增银数远不止此。

⑥入清以后本色官布价银是随时值而定,顺治年间为清定鼎之初,布价较昂,康熙《嘉定县志》卷七《赋役上》中记有:“官布之办於顺治年间者,价贵,每匹本色时价六钱,致部定折价有六钱之议。”即棉布价格一直处于一个较高的价位,不论是粗布还是细布。

⑦康熙《嘉定县志》卷8《赋役下》记有:顺治九年,准部文将本色布九万五千五十匹内改折官布八万四千一百七十八匹,每匹折银六钱,除原编三钱外,共加银二万五千二百五十三两四钱。由此可推测出本色官布的价银亦为0.6两。

⑧光绪《重修华亭县志》卷8《田赋下》记有:“嘉靖四十一年,知府臧继芳议以细布附北运官船带解,贴以扛垫银,行之一年,仍编民运。”

⑨关于明代松江府布解一役积弊的相关论述,参见拙文《明代松江府布解考论》,《中国社会经济史研究》,2011年第4期,第41-42页。

⑩这里需要说明的是,苏州府官布的民运废除之后,在徭役的编审上仍有民运官布一项,至明中后期,苏州府民运官布一役,是有名无实,《天下郡国利病书》第2册《苏下》记有:让重役民户挂名官布,“以轻役休息之,或挂名官布。官布既以官司解,实为空役也。”

——松江二中(集团)初级中学校歌