亲缘-产业二元网络对内生型乡村旅游小企业成长的影响

李秋成,张环宙

(1.浙江工商大学旅游与城乡规划学院,浙江杭州310018;2.浙江外国语学院国际经济与旅游管理学院,浙江杭州310012)

引言

2017年10月,党中央提出了乡村振兴战略,明确了新时期“农业强、农村美、农民富”的三农工作方向。近年来,旅游业在推动农村社会经济发展转型方面显现了突出的功效,成为各级政府推进乡村振兴的重要抓手[1-2]。活跃、创新的市场主体是乡村旅游可持续发展的基础力量,尤其是根植于本地社区,由本地农民创业和经营的“内生型”旅游小企业在很大程度上决定了乡村旅游业的区域竞争力,以及旅游业在推动乡村社会经济持续发展方面的综合效应[3-5]。因此,对内生型乡村旅游小企业成长规律及其培育路径的研究具有重要的理论与现实意义。

以往有关内生型旅游小企业成长的研究大多沿袭一般企业理论范式,即将企业的成长视为收入、利润、规模等量化指标的增长[3]。在研究导向上,已有研究大多关注这类企业对农村居民生计、社区增权等层面的积极影响。较少有研究将乡村旅游小企业视作竞争性的市场主体,从“家庭作坊”向“企业实体”演进的视角探究这类企业成长演化的内在规律与动力机制。2018年4月,习近平总书记在海南考察时指出“乡村振兴关键是产业要振兴”。可见,产业兴旺是乡村振兴的关键依托,而兼具地域文化特色和市场竞争力的内生型旅游小企业则是乡村旅游业持续兴旺的基石。因此,不仅“量”的增长以及社区生计是乡村旅游研究的要点,竞争和创新导向下内生型旅游小企业“组织属性”的演变更是以旅游业推进乡村振兴的关键[6-8]。

基于此,本文依托小企业成长理论,从家庭作坊(family mode of production)向企业实体(enterprise mode of production)演进的视角解析内生型乡村旅游小企业的成长逻辑,从家庭-企业空间分离、人员分离、目标分离3个层面对这一演变过程进行度量。基于社会网络嵌入理论,本文进一步聚焦创业农民亲缘-产业二元网络,系统分析农民创业活动嵌入的两种不同性质的社会网络对旅游小企业成长的差异性影响,构建了内生型乡村旅游小企业“网络嵌入-企业成长”的理论模型,并以实证研究对这一模型进行了检验。本文为理解内生型乡村旅游小企业的成长演进提供了一个新颖的视角,对地方政府和相关部门孵化、培育这类企业的管理实践亦具参考价值,因此,文章在理论和实践层面均具有一定的意义。

1 文献回顾与假设推演

1.1 内生型乡村旅游小企业研究概述

内生型乡村旅游小企业是根植于乡村社区,利用开放空间、优美环境、乡村生产生活设施为游客提供休闲游憩体验的小型、微型企业[3,8]。在国外研究中,这类企业涵盖乡村旅馆(village inn)、寄宿家庭(home stay)、寄宿农场(farm stay)、接待农场(accommodation-based farm)等多种形态[9-10]。在我国,这类企业主要包括农家乐、牧家乐、渔家乐、乡村民宿等形式[6,8]。规模小、非正式、依赖家庭是内生型乡村旅游小企业的主要特点,尤其是其“家庭+企业”的双重属性受到国内外学者的广泛关注[5,11]。纵观已有研究,学者们主要从社会经济效应、企业经营与绩效、企业创业与发展等方面对内生型乡村旅游小企业进行了探讨。

内生型乡村旅游小企业的社会经济效应体现在微观和宏观两个层面。在微观层面,其效应主要表现在促进农民家庭脱贫和致富方面。与外来资本和创业移民不同,内生型旅游小企业根植于本地社区,能够保证本地家庭直接从旅游发展中受益,避免了旅游业收益“漏损”的问题[12-13]。另外,一些学者发现内生型乡村旅游小企业的发展对提升农民本地文化认同具有重要功效[4]。在宏观层面,其主要效应体现在对区域旅游产业竞争力和持续发展能力的显著价值[6,14]。Lerner 和Haber 指出,相较于外来企业,内生型旅游小企业的产品和服务能够更好地融入本土民俗、环境、生产生活场景等元素,这对旅游产业区域特色和市场竞争力的构建具有重要意义[15]。

在企业经营与绩效方面,已有研究指出,作为一种“企业”,内生型乡村旅游小企业经营发展的最大障碍在于其普遍存在的“非增长导向”,即经营者普遍关注家庭和个人生活,缺少追求企业经营创新和持续发展的动力[3,16]。此外,规模小、抗风险和创新能力弱也被认为是这类企业经营发展的主要短板。因此,集群发展、产业合作网络构建对内生型乡村旅游小企业的经营发展具有重要价值[13,17]。值得注意的是,如何衡量内生型乡村旅游小企业的经营绩效是以往研究中的难点。Lerner 和Haber、Ye等学者均指出,除了销量、营业额、利润等客观财务指标外,经营者主观感知绩效(例如经营满意度、创业幸福感)对企业的持续经营和发展往往具有更重要的影响[6,15]。

在内生型乡村旅游小企业的创业与发展方面,一些学者注意到这类企业的创业动机具有显著的特殊性。例如,Wang 等发现,乡村旅游小企业创业者的初始动机主要是为了提高家庭生活质量、维系特定生活方式,而不像其他行业创业者那样追求业务扩张和利润增长[10]。创业动机的特殊性也导致这类企业在成长路径上与一般企业差异显著。Morrison 等发现这类企业大多增长缓慢,一些创业者为了享受和维持某种生活状态甚至主动遏制业务的增长[16]。另一些学者将创业管理的理论框架应用到乡村旅游小企业情景,对驱动本地农民旅游创业的关键因素进行了探究,这方面的一个重要趋势是社会网络和社会资本对农民旅游创业决策的影响日益受到关注[18-19]。

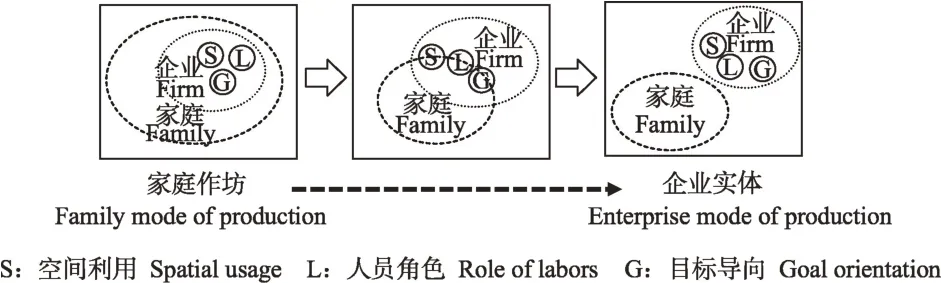

1.2 从家庭作坊到企业实体:乡村旅游小企业的成长逻辑

以往关于企业成长的研究主要存在两种理论观点。一部分学者将成长视为企业规模的持续扩张,倾向于从“量”的层面衡量企业成长。相关指标包括投入性指标(如投资额)、价值性指标(如股票价格、资产总量)、产出性指标(如销售额、利润率)等[6,20]。另一部分学者则强调企业成长不仅指“量”的增长,还涉及组织属性的变迁,即企业在组织形式、资产结构、运营模式方面的演化[3,6]。尤其在乡村小微企业研究领域,对企业组织属性演变的探究有助于更深入地理解创业活动的规律。在这方面,Lynch 和MacWhannell 等学者提出的旅游小企业成长理论提供了一个代表性视角[21-24]。

Lynch 和MacWhannell 的研究主要针对基于家庭设施和功能创业的旅游小企业(即内生型旅游小企业),他们将这类企业的初始状态称为“家庭作坊(family mood of production)”[23]。家庭在这一阶段扮演着核心角色。家庭生活空间与企业经营空间相互重叠;家庭成员与企业员工身份相互重叠;家庭生活的维持与改善是企业经营的首要目标。在这种模式下,经营者往往缺乏进取心,很少有产品创新和企业发展的系统规划[22]。随着业务的发展,乡村旅游小企业将经历一个家庭要素逐渐与企业要素剥离的过程,家庭作坊逐渐向企业实体(enterprise mood of production)演进[24]。企业实体的主要特征是专业化与市场化。在极端状态下,企业是与家庭完全分离的独立主体,其劳动力为市场雇员,竞争力和盈利性是其经营的核心目标,住宿和娱乐体验是市场需求导向下的“商品化”结果[3]。因此,从组织属性和经营逻辑的演变来看,内生型乡村旅游小企业的成长可视为从家庭作坊向企业实体的变迁,任何一个小企业均处于这一变迁轨迹中的某个节点。

Ye等学者进一步指出,乡村旅游小企业成长演变实际上是家庭消费功能与企业生产功能的逐渐剥离[3,6]。在极端家庭作坊情境下,乡村旅游小企业在空间利用、劳动力身份、目标导向等层面均以家庭“消费诉求”为核心;而在极端企业实体情境下,上述层面则均以追求利润、竞争效率等“生产诉求”为导向。基于Lynch和MacWhannell提出的框架以及Ye等学者的分析,本文从家庭-企业空间分离、人员分离、目标分离3 个层面解构内生型乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体的演变。其中,空间分离指设施空间在家用与客用之间的分离;人员分离指劳动力身份在家人与雇员之间的分离;目标分离指经营目标在生活导向与增长导向之间的分离(图1)。

图1 乡村旅游小企业成长的逻辑图示Fig.1 Growth logic of rural small tourism business

1.3 亲缘-产业二元网络与乡村旅游小企业成长

关于哪些因素对企业成长具有关键影响,以往研究从创业者个人特质的微观层面、社会网络的中观层面、市场和政策环境的宏观层面进行了探讨。其中,社会网络视角因其有助于理解资源获取和企业成长的动态过程而受到学者的广泛关注[26]。社会网络嵌入理论(social network embeddedness)因此成为研究创业与企业成长的重要框架[27]。本文将乡村旅游小企业的成长界定为从家庭作坊向企业实体的演变,因此,从亲缘-产业二元网络嵌入的视角进一步探讨乡村旅游小企业成长的动力机制便为应有之义。

农家乐、民宿等乡村旅游小企业的生成和发展“嵌入”在家庭、产业两种网络系统之中[20]。在乡村相对封闭和落后的环境下,家人亲戚组成的“亲缘网络”是农民旅游创业和经营所需资源的首要来源[28]。其次,旅游经营涉及与供应商、旅行社、金融机构、竞争者、主管部门、行业协会等主体的互动,形成“产业网络”。这一网络为企业的成长提供了另一条资源导管[29]。已有研究发现,亲缘网络和产业网络对创业企业经营收入和规模的增长均有积极影响[29-30],但两种网络对乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体演变的影响尚未有研究涉及。下文进一步分析亲缘、产业网络对乡村旅游小企业成长的影响机理。

1.3.1 亲缘网络对乡村旅游小企业成长的影响

家人和亲戚构成的亲缘网络对农民创业和企业成长具有重要价值。Arregle等的研究发现,亲缘网络中的信息、资产和情感支持对激发农民创业、实现优良绩效具有推动作用[30]。Davis 等指出亲缘关系具有互信、互惠的“强连带”特点,相较于主要由“弱连带”构成的商业关系网,亲缘网络能够提供质量更高的信息和建议,以较低成本提供资金、场地、设备等资源支持,因而对企业业务和规模的扩大具有推动作用[31]。

然而,亲缘网络虽然有利于业务的增长,却未必有利于企业组织属性的演进[32]。家族集体利益往往是亲缘网络支持的基本出发点。这意味着接受家人亲戚支持的创业者需将家族的利益和期望融入创业活动。因此,如果创业者主要依赖家庭和亲族的支持,作为一种“回馈”,家庭(族)利益和目标则可能凌驾于商业目标之上,成为经营过程中的优先考量,这将阻碍家庭要素与企业要素的剥离[33]。此外,亲缘网络提供的创业和经营资源大多是“冗余”(redundant)的家庭内部资源,嵌入在农民亲缘网络中的资源即使是多样化的也难以在质上有根本突破[18]。例如,家人亲戚提供的资产、场地、设施往往来自提供者自己的家庭;家人亲戚提供的人力支持往往是亲自出力帮忙;而情感鼓励更可能是缺乏专业知识和客观信息基础上的“盲目支持”[30,34]。因此,在各种资源都具有深深“家庭印迹”的制约下,乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体的演进可能受到阻碍。基于上述分析,本文提出下列假设:

H1:亲缘网络对家庭-企业空间分离具有负向影响

H2:亲缘网络对家庭-企业人员分离具有负向影响

H3:亲缘网络对家庭-企业目标分离具有负向影响

1.3.2 产业网络对乡村旅游小企业成长的影响

乡村旅游小企业的经营涉及与供应商、分销商、金融机构等产业环境主体的合作与互动。旅游管理部门、行业协会等组织也在企业经营过程中扮演管理、咨询、服务等角色。这些与企业经营相关的外部个人和组织构成了农民创业者的产业网络[35]。由商业关系主导的这种网络为乡村旅游小企业发展和成长资源的获取提供了重要渠道。以往研究证实,产业网络的资源共享与知识溢出效应能够为企业的快速成长提供助力[36]。

与内聚性的亲缘网络不同,产业网络主要由“弱连带”构成[37-38]。产业网络中的资源多样性更强、异质性更高。尤其是源自产业网络的信息、资产和心理支持等资源与经营者家庭无关,具有市场化的显著特点。Arregle等指出,源自产业网络的市场化资源能够为小企业的规范化发展提供推动效应[30]。具体而言,借由产业网络,创业农民能够获取更多同行信息和市场需求信息,这将激发创业者进一步发展企业、促进业务增长的进取心;旅游行业协会、产业管理部门提供的行业信息和经营培训有助于企业经营者以更宽广、更专业的视角看待自己的生意;来自产业网络成员的建议和情感支持往往基于对企业经营现状和行业前景的专业见解,相较于家人亲戚的盲目支持,对企业的生存与发展更具价值[39-40]。因此,本文推测产业网络对乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体的演变具有促进效应,提出下列假设:

H4:产业网络对家庭-企业空间分离具有正向影响

H5:产业网络对家庭-企业人员分离具有正向影响

H6:产业网络对家庭-企业目标分离具有正向影响

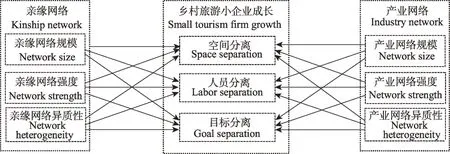

1.4 研究模型的构建

社会网络是一个多维概念,Collins 和Clark、尹苗苗和蔡莉从网络规模、网络成员亲密度、网络资源异质性3个层面对个人或者企业的社会网络进行了解构[41-42],受到后续研究的广泛借鉴。基于此,本文从网络规模、网络强度、网络异质性3个维度度量农民创业者的亲缘网络、产业网络,并分别检验两种社会网络3 个维度对乡村旅游小企业空间分离、人员分离、目标分离的驱动效应,系统分析亲缘-产业二元网络对乡村旅游小企业成长的差异化影响。本研究的概念模型如图2所示。

2 研究方法

2.1 数据来源与样本概况

本文选取浙江省长兴县顾渚村、临安市白沙村、浦江县虞宅乡进行问卷数据的收集。上述地区为浙江省内乡村旅游发展的高地,民宿、农家乐等内生型旅游小企业快速成长且形成集聚发展的格局。问卷调研于2017年8月进行,由6 位研究助理协助完成。由于调研问卷内容较多,调研对象的接触和沟通难度较大,本研究采用“便利抽样”(convenient sampling)的方法进行问卷的发放和收集。为提高研究对象的参与度和数据收集质量,调研过程采取以下两点策略:由当地村干部带队入户,面对面进行访谈和问卷调研;赠送受访者啤酒、洗衣粉等小礼品作为参加调研的酬谢。调研过程共计调查300 户乡村旅游小企业(顾渚、白沙、虞宅各100 户),删除填答不全和明显随意填答的24 份问卷,最终获得有效问卷276份(回收率92%)。

图2 研究概念模型Fig.2 Conceptual model of the study

276 家小企业样本经营年限平均为6.33年,雇员人数均值为4 人(旺季),平均床位数量为30 个。大多数企业的经营设施较为多样,囊括了棋牌室(92.4%)、卡拉OK(88.0%)、茶室(68.5%)、农事体验(32.2%)、小酒吧(19.2%)等多种设施和项目。受访业主男性较多,占比66.3%;年龄位于45~54岁的创业者比例最多,占比为37%;65.6%的业主受教育程度为初中及以下,具有大专及以上学历的不足5.1%,说明乡村旅游小企业创业者的文化程度普遍较低。

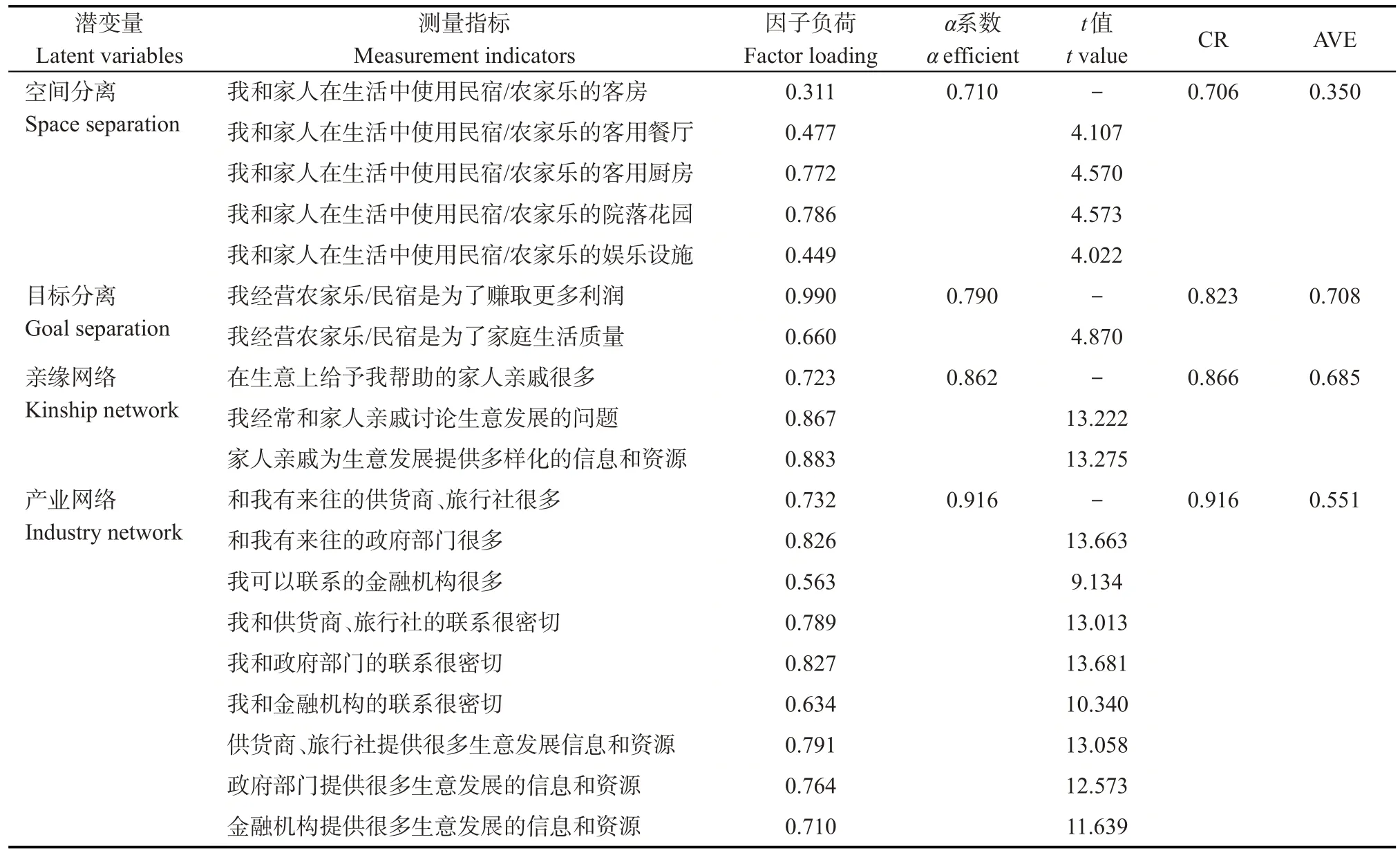

2.2 问卷设计与变量测量

问卷由研究概况、旅游小企业及业主基本信息、测量量表3部分组成。基于Lynch、叶顺等的研究,本文采用5 个问项度量创业者家庭使用旅游小企业厨房、餐厅、客房、院子、娱乐配套等空间/设施的频率,以测量家庭-企业空间分离(Likert 5 点法,1=使用频繁~5=完全不使用);用员工中非亲属人员占比度量家庭-企业人员分离;使用2 个问项“经营农家乐/民宿是为了赚取更多利润”“经营农家乐/民宿是为了家庭生活质量(反向问项)”度量家庭-企业目标分离(Likert 5 点法,1=完全不同意~5=完全同意)[22,24]。

如前文所述,本文采用网络规模、网络强度、网络异质性3个维度度量农民创业者的亲缘网络和产业网络。借鉴庄晋财等和刘畅等使用的量表,使用3个问项分别度量亲缘网络的网络规模、网络强度、网络异质性;使用9 个问项度量产业网络的网络规模(问项1~3)、网络强度(问项4~6)、网络异质性(问项 7~9)[26,35]。上述问项均使用 Likert 5 点法由受访者自评(1=完全不同意~5=完全同意)。主要量表的测量问项如表1所示。

2.3 数据分析方法

本文采用层次回归(hierarchical regression)方法对研究假设进行检验。具体上,将度量乡村旅游小企业成长的3 个指标(空间分离、人员分离、目标分离)分别设为因变量,以亲缘网络、产业网络的3个维度(网络规模、网络强度、网络异质性)为自变量,依次对乡村旅游小企业成长的3 个指标进行回归分析,全面考察亲缘-产业二元网络对企业成长的影响。此外,基于以往研究,本文将创业农民的文化程度(教育年限)、管理经历(创业前是否做过管理工作)、企业年龄、企业规模(雇员数量)作为控制变量纳入回归分析。统计分析使用AMOS 22.0和SPSS 22.0软件完成。

表1 验证性因子分析结果Tab.1 Results of confirmatory factor analysis

3 数据结果分析

3.1 信度与效度检验

首先检定测量量表的基本质量。本文采用验证性因子分析对潜变量量表进行聚合效度分析,并结合Cronbach’sα信度系数、组合信度(composite reliability,CR)、平均方法萃取值(average variance extracted,AVE)等指标对量表的信度进行考察。验证性因子分析的结果如表1所示。

分析结果显示,本文4 个潜变量量表问项的标准化因子负荷均在p<0.01水平上显著,具有较好的聚合效度。量表的Cronbach’sα系数均大于0.7,显示信度良好。组合效度分析结果显示4个潜变量的CR值均大于0.7的一般要求,平均方差萃取值分析结果显示除“空间分离”外,其余潜变量的AVE值均大于0.5的一般要求。测量模型拟合指标如下:χ2/df=2.524,RMSEA=0.074,GFI=0.885,CFI=0.931,TLI=0.913,IFI=0.931,PCFI=0.740,PGFI=0.634。综合来看,本研究的测量工具具有较好的信度和效度。

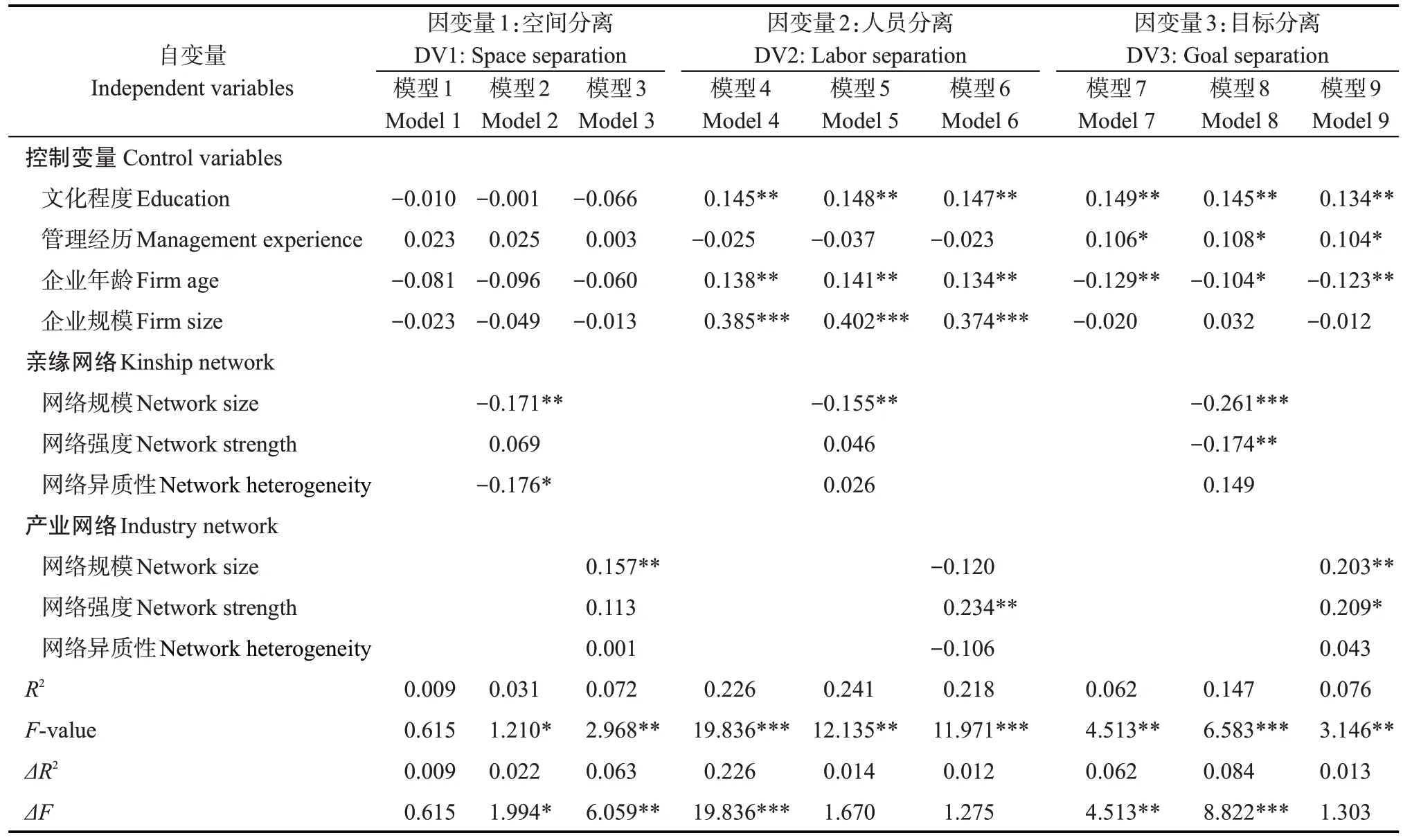

3.2 回归分析结果

在信度和效度检验的基础上,本文使用层次回归方法对提出的研究假设进行定量检验。回归分析对潜变量做如下赋值处理:空间分离、目标分离按问项均值赋值;亲缘网络的3 个问项得分分别作为亲缘网络规模、网络强度、网络异质性的赋值;产业网络测量问项1~3 均值作为产业网络规模赋值,问项4~6 均值作为网络强度赋值,问项7~9 均值作为网络异质性赋值。层次回归的结果如表2所示。

3.3 假设检验

3.3.1 亲缘网络对乡村旅游小企业成长影响效应检验

基于亲缘网络三维度对乡村旅游小企业成长(空间分离、人员分离、目标分离)的回归结果(表2),本部分对H1~H3进行检验。

H1提出亲缘网络对乡村旅游小企业家庭-企业空间分离具有负向影响。本文通过模型2对这一假设进行检验。回归结果显示,亲缘网络三维度中网络规模对空间分离具有显著的负向影响(β=-0.171,p<0.05),网络异质性对空间分离也具有一定程度的负向影响(β=-0.176,p<0.1),亲缘网络强度对空间分离则没有显著的影响。整体来看,H1得到数据的部分支持。

表2 层次回归分析结果Tab.2 Results of hierarchical regressions

H2提出亲缘网络对乡村旅游小企业家庭-企业人员分离具有负向影响。本文通过模型5对这一假设进行检验。回归结果显示,亲缘网络三维度中“网络规模”对人员分离具有显著的负向影响(β=-0.155,p<0.05),亲缘网络强度、网络异质性对人员分离均未显示出显著影响。因此,H2得到数据的部分支持。

H3提出亲缘网络对乡村旅游小企业家庭-企业目标分离具有负向影响。我们通过回归模型8检验这一假设。分析结果显示,亲缘“网络规模”(β=-0.261,p<0.01)、网络强度(β=-0.174,p<0.05)对目标分离均具有显著的负向影响,亲缘网络异质性对目标分离的影响效应则不显著。因此,H3也得到数据的部分支持。

3.3.2 产业网络对乡村旅游小企业成长影响效应检验

与上部分类似,本部分通过回归分析系统考察创业农民嵌入的产业网络对乡村旅游小企业成长的影响,对H4~H6进行检验。

H4提出产业网络对乡村旅游小企业家庭-企业空间分离具有正向影响。本文通过模型3对此假设进行检验。回归结果显示,产业网络三维度中的网络规模对空间分离具有显著的正向影响(β=0.157,p<0.05),网络强度、网络异质性未表现出对空间分离具有显著影响。因此,H4得到数据的部分支持。

H5提出产业网络对乡村旅游小企业家庭-企业人员分离具有正向影响。本文通过模型6检验这一假设。回归结果显示,产业网络三维度中的“网络强度”对人员分离显现出显著的正向影响(β=0.234,p<0.05),网络规模、网络异质性对人员分离均没有显著的影响效应。因此,H5 得到数据的部分支持。

H6提出产业网络对乡村旅游小企业家庭-企业目标分离具有正向影响。本文通过模型9检验这一假设。回归分析的结果显示,产业网络的网络规模对目标分离具有显著的正向影响(β=0.203,p<0.05),产业网络强度对目标分离也显现出一定的正向影响(β=0.209,p<0.1),产业网络异质性对目标分离的影响则不显著。综合来看,H6也得到了数据的部分支持。

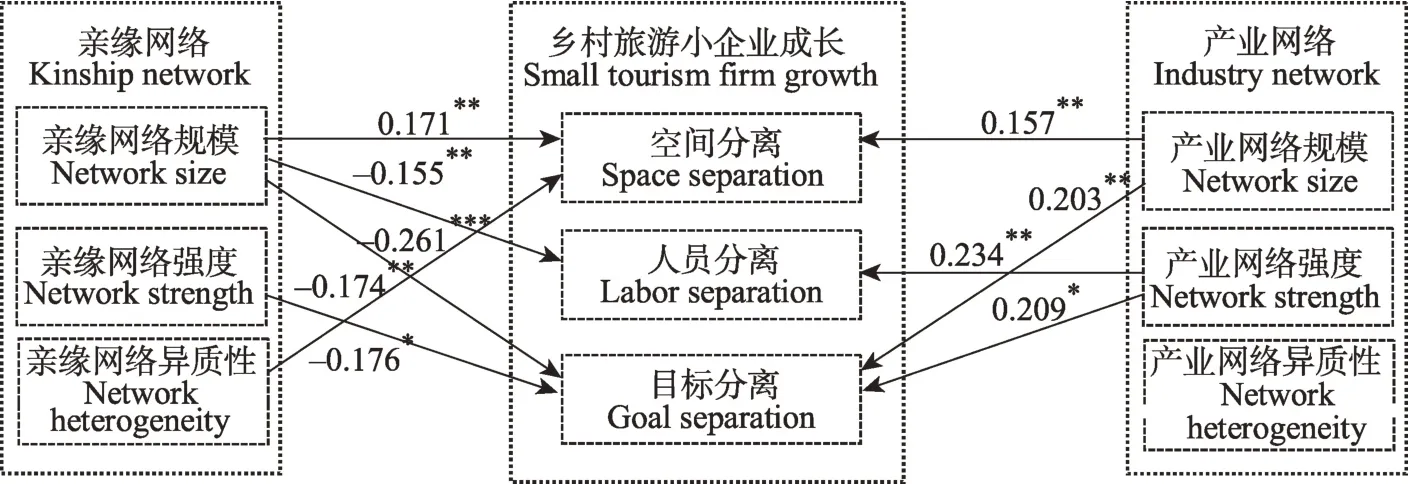

4 结论与讨论

4.1 主要结论

本文从家庭-企业空间分离、人员分离、目标分离3个层面对内生型乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体演进的过程进行了解构,并探讨了亲缘-产业二元网络要素对这一成长过程的影响机理。针对浙江省276户乡村旅游小企业样本的实证研究基本验证了本文提出的假设。图3总结了研究的主要发现。整体来看,本文的结论可以总结为以下两点:

图3 主要研究发现Fig.3 Summary of research findings

第一,亲缘网络对内生型乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体的演进具有一定的阻碍效应。研究显示,虽然亲缘网络在经营建议、资金支持、情感鼓励方面具有重要价值,但来自亲缘关系网的支持往往具有强烈的“家文化”色彩[28]。源于对家人亲戚支持的回应,创业农民在经营中也将难以突破“家文化”的窠臼。如实证研究的结果所呈现的,亲缘网络要素对空间分离、人员分离、目标分离或多或少均有负向影响,说明这一网络整体上对内生型乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体的演进具有一定的阻碍性。

第二,产业网络对内生型乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体的演进具有一定的促进效应。与上下游企业、行业管理和服务部门的互动所形成的产业网络对内生型乡村旅游小企业的成长发展具有重要价值。产业网络提供的专业化、市场化的信息和资源有助于农民获得有关现代企业经营的认知、结识更多的同行、拓展经营信息和资源的获取空间。这些都有助于旅游小企业逐步脱离家庭作坊模式,从经营意识和经营策略上更加趋向于企业实体。研究结果证实,产业网络要素对空间分离、人员分离、目标分离呈现的显著影响皆为正向,因而在家庭作坊向企业实体的演进中主要起到促进的作用。

4.2 管理启示与建议

本文的研究为地方政府和产业管理部门培育、管理内生型乡村旅游小企业的发展提供了一些启示:

第一,从市场主体持续竞争力的视角来看,地方政府和行业管理部门应当适度鼓励民宿、农家乐等旅游小企业在经营资源和信息获取方面摆脱对创业者家族网络的过度依赖,通过行业培训、规划干预等措施引导这些企业在空间功能、人员角色、导向目标上与家庭要素适度分离,培育其“企业属性”。

第二,地方政府和管理部门应通过乡村旅游“产业网络平台”的构建,协助农民在企业经营过程中构建更多、更广泛的产业网络。例如,成立多方参与的乡村旅游创业协会,加强乡村旅游产业供应链的组织和管理;构建旅游创业专项融资平台,拓宽农民旅游创业资金的信贷渠道;定期组织相关组织和专家向农民创业者介绍旅游产业政策和市场发展趋势。上述措施将有助于增强乡村旅游小企业的“企业属性”,提升竞争力。

第三,地方政府和产业管理部门需要因地制宜、因时制宜地应用亲缘-产业网络对乡村旅游小企业成长的差异影响。例如,对于以原真民俗文化为核心资源的旅游地,限制家庭要素与企业要素的过度分离可能更有益于构建小企业竞争力;而对于以自然风光为核心吸引的旅游地,促进家庭要素与企业要素的分离更有利于体验产品创新和技术创新,有助于构建区域旅游小企业的持续竞争力。

4.3 研究不足与展望

本文在研究深度和研究设计方面还存在一定局限,也为后续研究提供了可行的方向:

首先,本文仅对内生型乡村旅游小企业从家庭作坊向企业实体成长的路径及其关键影响要素进行了探讨。对于“什么是乡村旅游小企业家庭-企业要素分离的最优状态”,本文并未触及。事实上,家庭与企业的过度重叠往往导致企业缺乏在产品、营销、技术等方面创新的能力与动力[16,20],家庭与企业的过度分离也可能导致民俗文化的过度舞台化、商业化而有损于游客体验[3,6]。两者均不利于企业竞争力构建。未来研究需将“绩效”纳入研究范畴,探索乡村旅游地在不同资源依托和发展阶段下,家庭-企业分离度与经营绩效、创业幸福感、旅游满意度等绩效变量之间的理论关系。

其次,囿于有限的研究能力和条件,本文仅从创业农民主观感知的视角对亲缘网络、产业网络各维度进行了测量,这可能使实证研究结论的精确性和普适性具有一定局限。后续研究可以通过对亲缘、产业网络要素的客观性度量,进一步验证、比较两种网络对乡村旅游小企业成长演进的影响机制。