国家治理现代化视角下预算治理的理念嬗变与演化兴起

何文盛 杜丽娜 蔡泽山

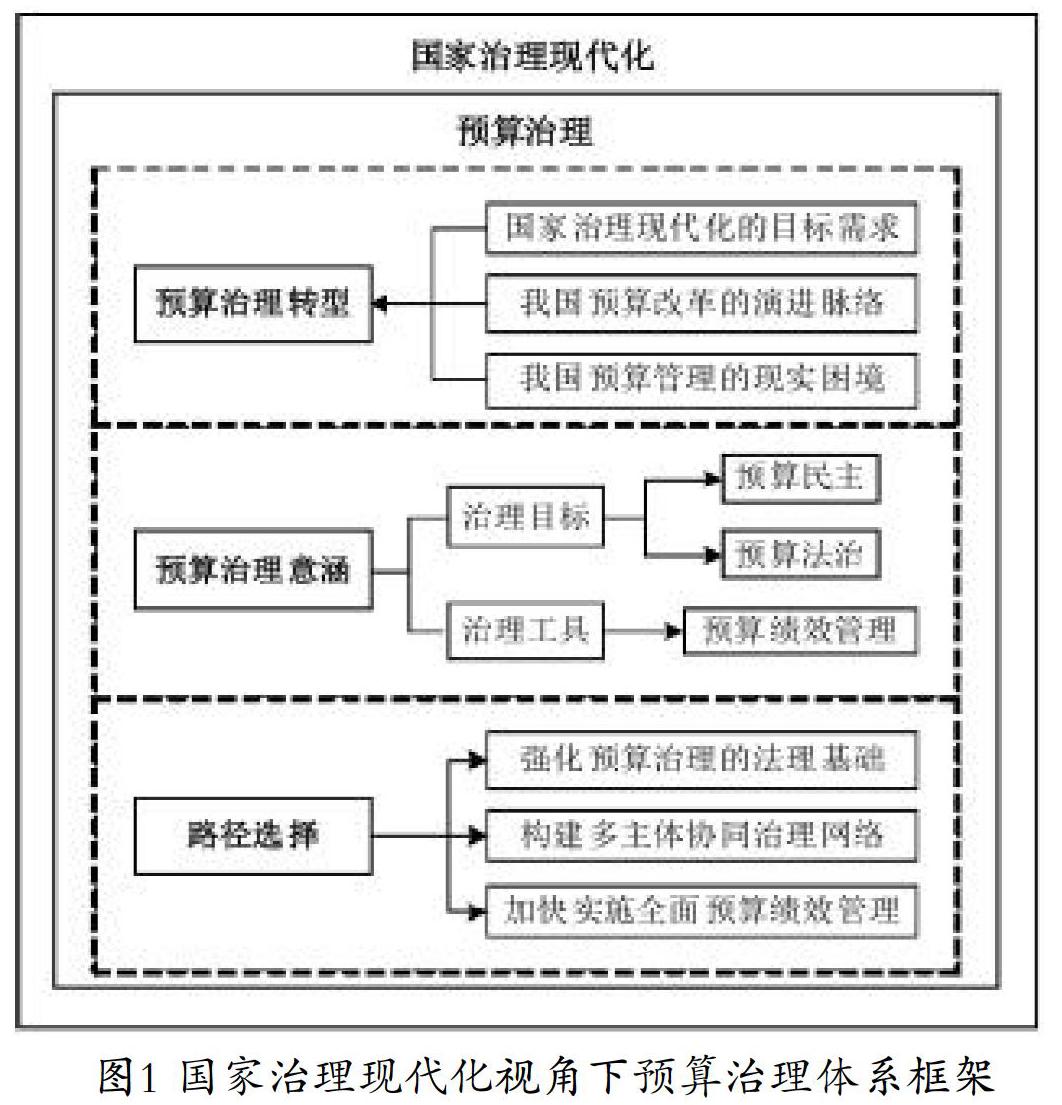

摘 要: 预算是国家治理的核心,国家治理现代化的目标需求和预算管理面临的现实困境促使预算管理向预算治理加速转型。本文从治理目标和治理工具两个层面分析了国家治理现代化视角下预算治理的现实意涵与基本特征,提出应把现代预算的法治化和民主化作为超越传统预算管理模式,推进预算治理现代化建设的价值引领,以全面实施预算绩效管理为突破口,着力消解传统预算模式下产生的种种弊端与问题,促使预算治理理念在国家治理现代化的语境下成为财政治理改革中的重要指引。

关键词: 预算治理;国家治理现代化;预算民主;预算法治;预算绩效管理

一、引 言

国家治理的任何“破”与“立”都与财政改革息息相关[1]。预算作为整个财政管理的核心环节,被视为重塑公共治理结构的重要基石[2]。如果不能预算,将不能进行治理[3],从更宏观的意义來说,改变国家取钱、分钱和用钱的方式,就能在很大程度上改变国家的治理制度[4]。19世纪起,现代公共预算制度在西方国家诞生并逐渐发展成为现代国家治理的基本制度。20世纪50年代以来,西方国家先后经历了绩效预算、计划项目预算、零基预算、新绩效预算等多次预算改革尝试,取得一定的成效。过去两个世纪以来的西方预算史很大程度上是一个预算体系不断实现理性化和民主化的过程,更是以预算改革促进政府改革、提升政府治理国家能力的历程。

相较西方国家,我国的预算改革起步较晚,且是不断探索与我国政治体制主要特征与基本要求相适应的现代预算体制的过程。1998年,伴随着我国政府公共财政框架目标的确立,现代预算制度的改革逐步拉开帷幕。党的十八届三中全会提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”这一改革总目标,明确了“财政是国家治理基础和重要支柱”的宏观判断,财政改革开始与国家治理现代化紧密对接,作为财政改革的核心内容,预算管理也在更高平台、更广泛的领域开始发挥在国家治理中的基石作用,并逐步迈入治理新阶段。党的十九大明确提出要“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”,为我国财政预算改革与发展指出了新的方向,原有的预算权力、预算逻辑、预算过程、预算模式等面临重大调整和深刻变革,全面实施预算绩效管理、加速预算治理转型成为重要共识,从预算管理走向新时代的预算治理成为大势所趋。

中国改革开放以来,特别是从政府在公共财政和预算改革方面所做出的种种尝试努力来看,传统预算管理模式及其理论基础存在的弊端与问题尚未明显消解,预算管理中的科学化、民主化和整体性目标实现尚面临诸多的瓶颈与制约,公共财政资金的实际效用未能充分地发挥出来,难以支撑政府整体改革战略的实现。因此,如何超越传统的预算管理,引入新的预算治理理念,深化预算治理改革,就成为新时代推进国家治理体系与治理能力现代化的核心命题。在国家治理现代化的新视角下,预算治理转型需要有效破解两大问题:一是预算管理向预算治理转型的制度背景与基本逻辑是什么?二是预算管理如何走向预算治理,以及如何推动更好的预算治理?本文将围绕在国家治理现代化情境中预算治理何以可能和预算治理以何可能这两个核心问题展开。

二、文献回顾与述评

现代国家正是通过预算治理国家,现代预算与国家治理具有整体共生、具体相关、制度同构的互动关系[5]。一方面,预算肩负着实现国家职能与促进社会公共利益、规约政府权力与保障公民权利的多重使命,作为核心制度体系推进着国家治理现代化的进程,另一方面,国家治理目标的实现依托于与之匹配的预算制度,以满足国家治理对于正当性与有效性的需要。现有文献对国家治理视角下预算治理的探讨主要基于以下两个方面:

一是有关国家治理转型中预算改革的作用和意义。国家治理理念和目标决定了预算的价值追求与精神内涵,并具体指导预算领域的变革与转型。从宏观改革背景来看,我国财政体制改革四十年的主轴是以公共财政体制匹配社会主义市场经济体制,以现代财政制度匹配现代国家治理体系和治理能力的总图景[6]。治理层次的预算改革,有助于将财税改革引导到更系统、更深刻、更持久的路上[7]。国家治理现代化背景下,我国预算改革在价值诉求、制度建构、法律地位和职能作用等方面进行了系统性重构[8]。从纵向时间维度审视,预算改革的历程根植于一定政治、经济、社会环境的大背景,在内在背景和外在动力共同推进中经历了有破有立、百花齐放、创新求索的改革阶段,形成了“中间扩散型”与“供给主导型”预算管理制度,渐进式与激进式并存的预算改革格局,不断形成又不断突破路径依赖的预算改革模式[9],服从和服务于整体改革。与国家治理现代化“法治、共治、善治三维向度一致”[10]的是,现代预算的规范性、民主性和绩效性成为推进预算治理现代化建设的重要引领[11]。预算民主和预算法治构成现代公共预算治理的双轮驱动[12],涵射了预算透明、问责、公众参与和回应的治理要素[13]。在公共预算制度改革过程中,由于讲求绩效是国家治理的内在要求和现代财政制度的本质特征,因此预算绩效管理作为众多的预算治理工具的一种,发挥了独特且不可替代的作用[14],也成为预算发展的高级形态。进一步来讲,预算绩效管理与现代政府治理的共生性和协同性决定了预算绩效管理是现代政府治理的基础与核心,是推动治理系统变革的突破口与关键环节[15]。

二是关于预算对国家治理效应的探讨,本质是追寻预算如何推动国家治理现代化,以及预算改革达到了怎样的国家治理效果。预算在本质上是以国家为主体的财富收支系统,体现着国家治理的动态过程和静态结果,现代预算制度从财政方面构成了现代国家职能实施的有效支撑[16]。具体而言,将宏大抽象的国家意志转换为可用数目加以衡量和管理的体系,将国家职能转化为实际的国家行为[17],在规范政府行为、建立责任政府、优化资源配置和促进政府、经济社会协同发展方面有着重要作用[18]。虽然预算改革总体上是沿着技术路线前进的过程,但是同西方国家预算改革逻辑的结论相似[19],中国预算过程本质上也是一种政治过程,同时还包含着一个“预算改革政治的困惑”,一方面改革着政治过程,另一方面受制于政治过程的核心桎梏[20]。但不可否认的是,预算改革的任何微小变革都在改变着预算权力结构、决策方式和预算结果。更进一步地,结果导向型管理和预算改革可以被视为一种“治理改革”,挑战了公共行政部门的信息优势,在一定程度上重塑了公共组织文化[21]。总体而言,现代预算通过其规则或者程序对公共部门施加影响,包括宏观层次上对决策者形成总财力约束,中观层次上影响战略重点的资源配置,微观层次上影响生产和供给公共服务的效率,以及三个层面的能力改善,进一步引出了公共预算对国家治理效应的三大基本问题:如何确定财政收入总额以及需要从社会汲取多少资源,如何进行资源配置,如何有效率地组织和管理财政交易[22]。

从上述已有的研究成果不难发现,现有研究对预算治理的关注或是从国家治理视角下构建宏观性论述体系,着重探讨预算改革与国家治理的互动关系;或是从政治、管理、法律等视角单兵突进,对预算治理进行碎片化探讨,对于预算管理到预算治理的变迁轨迹与背后逻辑缺乏系统性关注,对预算治理如何在我国国家治理现代化的大背景下落地生根缺乏具体阐释。因此,本文在文献整合的基础上,从国家治理现代化的综合视角探讨我国预算改革如何从管理走向治理以及如何推进更好的预算治理。

三、理念嬗变:从预算管理到预算治理

国家治理现代化与现代预算治理共变发展,国家治理是预算治理转型的背景与理念,决定了预算改革的方向、内容与工具选择,预算治理的转型正是国家面对预算领域具有高度复杂性和价值冲突的“棘手问题”而进行的治理目标和治理工具系统性变革的动态过程[23]。因此,对预算管理到预算治理理念嬗变的分析,需要从国家治理变革背景下的预算改革脉络和现实困境两个方面展开。

1.国家治理变革背景下预算管理改革脉络的重新梳理

20世纪90年代,治理一词在西方公共行政领域兴起,一开始被用作阐明从“统治”到“治理”这一历史转变的“区别标志”,后来更多地被用作包含不同治理模式的概括[24]。从善治到全球治理、从元治理到智性治理、从网络治理到协同治理,国家、社会、市场的互动新组合重构了固有的政治社会格局,治理理论和实践也经历了治理层级从垂直到水平、治理主体从单一中心到多中心的转变,促使政府的理念与行为逐渐从传统行政模式转向新公共管理,并最终走向新公共治理[25]。不可否认,“多元中心、分权竞争、民主共治”是西方治理理论的内核[26],但任何治理类型的本质和共性都是在求索提升国家治理能力和效能的路径,以实现社会价值的权威性分配,最终保障政府运行的合法性与有效性,背后逻辑指向政府超越自上而下强制性的权力和命令,运用新的工具技术去掌控和引导多元主体参与公共事务。新时期下,传统公共行政和新公共管理的挑战尚未消失,而具有高度复杂性和价值冲突的“棘手问题”已经出现,原有的政府权力高度集中、统管一切的管理方式已不能适应现实要求,社会经济制度变迁迫切要求国家治理模式的新变化[27]。在此宏观背景下,我国治理发展也经历了“传统行政的管制状态—新公共管理的管理状态—治理现代化的治理状态”三个阶段的演进路径[28]。基于我国发展转型实践提炼的“国家治理”是一个中国化的概念,指国家执政者及其国家机关为了实现社会发展目标,通过一定的制度安排和体制设置,协同多元行动主体共同管理社会公共事务、推动经济和社会其他领域发展的过程[29]。其中,治理体系和治理能力是国家治理现代化建设的两个重要方面,二者互促共进,如鸟之两翼、车之双轮,缺一不可[30]。

预算管理向预算治理转型的根本在于国家治理的深度转型。改革开放四十年来,国家治理的基本轨迹由经济体制改革走向全面深化改革,分别以经济市场化和国家治理现代化为改革目标,预算管理到预算治理的变迁正是顺应这一变革,不断地向提高预算治理体系和能力現代化的改革目标靠拢和逼近(参见表1)。1949-1978年是我国预算体系探索阶段,在计划经济传统行政管制状态下,国家资源配置是计划导向,预算是实施国家计划的一种工具与手段,通过采用单式预算形式和基数法的编制方法,表现为高度集中、统收统支、集中财力办大事[31];1978-2012年,国家治理步入市场经济发展阶段下的管理状态,预算改革从萌芽与兴起步入全面预算改革阶段,先后进行了部门预算改革、国库集中收付制度改革、政府采购改革,为我国对整个政府收支系统进行集中管理和人大开展预算监督提供了基础,以合规性控制为导向,开始走向“预算国家”[32]。随着改革开放进入深水区,2013年党的十八届三种全会提出全面深化改革的总目标,国家治理体系与治理能力现代化、建立现代财政制度第一次进入官方话语体系,我国预算改革迈入治理新阶段。在此过程中,预算绩效管理作为我国公共财政的操作性载体和预算改革的重要举措,也经历了探索创新到全面推进的发展过程,2003年中共十六届三中全会提出建立预算绩效评价体系,以预算绩效评价为核心内容的预算绩效管理登上历史舞台;2013年国务院首次向人大提交四本预算,在加强预算控制的基础上,引入对预算绩效结果的评价并进行广泛的试点,中国情境下的预算绩效管理在全国各地全面登场。2018年9月,国务院在《全面实施预算绩效管理改革的意见》中提出“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理推进新格局,预算绩效管理改革从由财政部主导进入到高位推动的新拐点,预算绩效管理也经历了整合预算与绩效评价到全面实施预算绩效管理的发展阶段。国家治理现代化视角下,以预算绩效管理为重要抓手与突破的新时代预算治理呼之欲出。

2.中国预算管理演化过程中面临的现实挑战与困境

受制于经济、社会和政治发展的一般性和特殊性,中国公共预算不仅要承担发达国家所承担的功能,还必须回应当代中国国家治理的突出问题与挑战。当前,我国正处于国家治理向现代化转型的进程之中,我国预算管理的现实与国家治理的目标要求之间产生了匹配差距,在更强的权威(法律、程序和组织)、更高的能力(人力、测量和技术)和更高的接受度(认识与文化)方面存在管理向治理转型的“改革空间”[33],现有的预算管理实践面临一系列现实困境。

第一,预算治理需要更强的权威标准。作为我国“经济宪法”的新《预算法》于2015年正式实施,明确提出建立全面规范、公开透明的预算制度。2018年《预算法》再次修订,为我国深化财政与预算改革提供了更为完备的法律保障。“良法”是“善治”前提,但“徒法不足以自行”。当下我国预算领域并未形成坚实的规范治理基础,预算改革呈现出重技术化、轻法制化的制度化困局,至今仍没有颁布具体的《预算法实施条例》,预算法施行缺乏具体的可操作性指导,并未有效发挥作为治权之法的核心作用。在预算绩效管理改革推进过程中也呈现出较为典型的行政主导模式,依赖于各级政府的行政发文,预算绩效管理实施主要以通知、意见等规范性文件为载体,没有上升到法律、法规的效力层级,缺乏统一的法制框架和实施规范,这些制度化困境制约了预算绩效管理的深入推进与预算绩效的可持续化提升。

第二,预算治理需要整合多方权力主体,形成优化预算方案,提升预算效果的合力。当前,我国面临预算权力配置失衡、公民预算参与空间狭小的困境。在预算过程中面临行政集权强化和民主控权软化的双重挑战[34],行政机关的预算权力远大于立法机关,难以达到不同预算主体之间相互制衡的效果,有待在预算编制、审批、执行和监督各个环节规制预算权力、平衡预算话语权。具体表现为人大预算权力,受制于我国预算实践的固有模式,人大的预算审批并未对预算编制与执行产生实质性约束。同时,我国预算的政治性在很大程度上限制了预算过程中预算部门的主动参与,社会与公民参与预算制定更是面临诸多困境。在法律制度供给缺乏和可操作性机制缺失的共同作用下,社会与公民往往游移在预算编制、执行与评价的闭环过程之外,尽管有些省份对公民参与预算逐步展开了一些实质性尝试,但是,社会与公民参与的广度与深度离真正的预算治理目标还有很大差距。

第三,预算治理的落地需要被政府、社会等多方利益主体更广泛地接受。总体而言,我国政府预算的管理色彩浓厚,重视绩效结果的现代预算文化并未形成。现代治理理念由于各种原因未能全面渗透到公共预算改革之中,预算决策在很大程度上依赖于既往的经验模式,治理要素在预算编制、预算执行、预算结果评价和反馈中没有充分凸显。尽管预算绩效管理改革历经十多年,但政府部门内部重视绩效的管理文化氛围才刚刚兴起。尤其是在预算管理领域,“重分配、轻管理,重支出、轻绩效”的思想还在一定程度上存在[35]。同时,由于缺少获得预算信息和参与预算决策的渠道,我国公众参政议政更倾向于将事务交由政府直接处理,对预算收支项目的关注度和参与意识不够,公众对绩效理念呼应不足[36]。

四、国家治理现代化视角下预算治理的意涵与表达

国家治理体系与治理能力现代化背景下,预算管理改革脉络和预算管理面临的现实挑战共同催生了预算管理向预算治理的转型,构成为预算治理何以成为可能的具体解释。国家治理现代化的语义中,预算治理主要包括价值目标和技术方法两个重要层面的变革,民主预算和法治预算是预算治理的基本价值内核与终极治理目标,预算绩效管理则是预算治理思想、观念的重要实践载体与现实治理工具,二者共同为预算治理以何可能指明了路径(参见图1)。预算治理根植于國家治理宏观背景下,由治理理念和现代预算两大核心要素构成。有学者认为,预算管理以现代预算的公共性为行为基准,以治理理念的“国家—市场—社会”为落地架构,构成以预算善治、预算共治与预算法治的预算治理基本维度[37]。因此,在中国政府管理的实践场域中,预算治理与国家治理现代化过程互生共进,是在党委统领、政府主导、人大监督的基础上,整合财政部门、预算单位、社会组织与服务对象(包括企业、公众等)多元主体,在国家预算过程中进行的一系列理念、制度、体制、工具变革与推进的动态演化过程。

1.预算民主和预算法治是预算治理的价值内核与具化治理目标

预算的最终价值是实现公共理性,追求在政府和社会、公域与私域之间形成良性互动,最终实现包括公平、法治、透明、回应、责任等价值集的预算善治。预算民主和预算法治是预算善治的核心要义,也是预算治理的具化治理目标。预算民主是预算治理的本质与前提。申请资源、配置资源是预算的两个核心要素,预算过程就是要在二者之间建立体现某种基本逻辑的有机联系,暗含了“谁有权提出预算、谁有权审查预算、谁有权评价预算结果”这三个预算的根本性问题,预算民主对之做出了有效解答。公共预算不仅是实现资源配置与提升管理效率的技术性工具,更是落实公民权、实现民主治理的重要手段,兼具工具理性与价值理性并追求二者动态平衡。公共预算的主要特征是纳税者和资源配置者的分离,面临着如何“花好别人钱,办好大家事”的现实问题。以民主预算为方向指引与践行准则,约束预算活动的多方主体的预算行为,在预算治理过程中有效落实公民权利,形成预算治理合力、提升预算治理绩效是解决这一现实问题的重要方案。在西方预算实践中,核心预算机构和政府首脑形成的经典预算体系就是源起于对维护民主的责任手段与合法性象征的需求,并朝着真实反映并实际映射公民诉求的方向发展。而我国协商民主制度在本质上要求凝聚更多的民主资源,拓宽在预算编制过程中的制度性参与渠道,不断调整民主参与的范围与程度。

国家治理是“制度之治”,核心是“法律之治”,国家治理体系和治理能力现代化有赖于各个领域的法治化,其中也包含了预算法治,预算法治成为现代预算治理的根基与保障。广义上的预算法治指向预算过程中实现“良法善治”,包括政府在预算过程中高度负责、政策公开透明等多方面要素,狭义的预算法治指向预算主体树立法治理念,确立法律规定程序,确保预算主体与各方参与者的收支行为受到预算相关法律和政策的实质性约束。具体而言,预算法治的内容包括预算治理制度法制化和预算治理能力法治化两个向度。一方面,预算法治指向规范预算权力与预算行为,将预算过程纳入法治轨道之中。因此,只有通过将现有的预算制度、预算程序、预算规则、预算模式予以法制化的确认,预算治理才能定型。另一方面,在预算法治目标下,预算过程与结果要突出体现公民意志和利益,以获得公民的理解与自愿性遵从。预算治理中的各类主体必须增强法治意识,在预算过程中运用法治思维和法治方式,通过一系列的制度设计与制度安排树立预算法治权威,推进预算领域内的依法执政、依法行政互促共生,最终实现预算领域内的法治化建设。

2.预算绩效管理是实现从预算管理到预算治理演化的重要链接

预算领域著名的科伊之问“基于什么将X分配给活动A而非B”的本质在于寻求将某种预算理性引入预算过程中,为公共预算者提供一个理想或者最佳的预算模式,最终将有限的公共资金引向公共领域中最有价值的方向。在预算治理改革过程中,预算民主和预算法治一直成为最重要的改革诉求。预算绩效管理为科伊之问提供了涵盖价值、目标、内容与工具上的一种有效解释。同时,作为一项改进预算新治理工具,预算绩效管理也成为实现国家治理理念、治理方式有机统一的重要抓手和实现预算善治的重要载体。新绩效预算在各国的实践起步于1985-1995年,并在之后的15年加速扩散,截至目前,33个OECD成员国家已经实施绩效预算改革[38]。我国预算绩效管理从2003年启动,至今仍在探索与实践中,已成为我国行政管理改革中持续时间较长的一类改革。在与西方绩效预算改革比较中不难发现,我国的预算改革在很大程度上是围绕从“投入到过程再到结果”的预算绩效管理思路展开的。现阶段,从财政支出绩效评价到预算领域内全面实施预算绩效管理已成为一种共识。经过10多年的不断探索,我国的预算改革正在逐步制度化、体系化。在大力推进国家治理体系与治理能力现代化背景下,预算绩效管理更应该以预算民主和预算法治为价值追求和内生性约束,充分发挥其功能与作用,与国家行政管理体制的全面改革形成良性互动与有益补充,推动我国的预算管理向预算治理加快迈进。

(1)预算绩效管理基本功能与属性指向预算治理的规范化、法治化、体系化

预算绩效管理作为一种新的公共管理改革思想,通过强化预算制定与执行过程,关注政府“做了什么事、取得了什么成效”,促进预算目标与管理结果相衔接,进而实现预算管理的核心目标。国家治理水平和治理能力提升的关键是打好“绩效之基”,追求绩效是现代预算管理的行动基准与重要追求。预算绩效管理的核心功能在于有效结合政府的宏观战略规划与微观任务,并通过将政府的战略规划量化成为数据形式,试图将每一项资源的配置与可测量的结果相联系,构建出“目标—资金—结果”的关联逻辑链,从根本上体现公共财政资金的使用绩效和有效性。与传统预算管理忽视“产出—结果”不同,预算绩效管理的特点在于确立了一种公平且各方均认可的预算决策、审批、执行、监督等程序规则,明确了预算资金分配是基于绩效和结果导向的重要前提,规范预算过程中关键行动者的决策与行动选择,以理性的制度设计引导公共资金的有效分配与合理利用。尽管各个国家都尝试用绩效信息对国家的政治拨款产生实质影响,但现阶段预算绩效管理实践多属于“参考型绩效预算”和“报告型绩效预算”,绩效信息对预算决策的影响性不及预期[39],但是不可否认的是,预算绩效管理作为国家治理工具,充分发挥了以绩效信息辅助决策、监督预算行为、驱动预算工作的重要功能[40]。

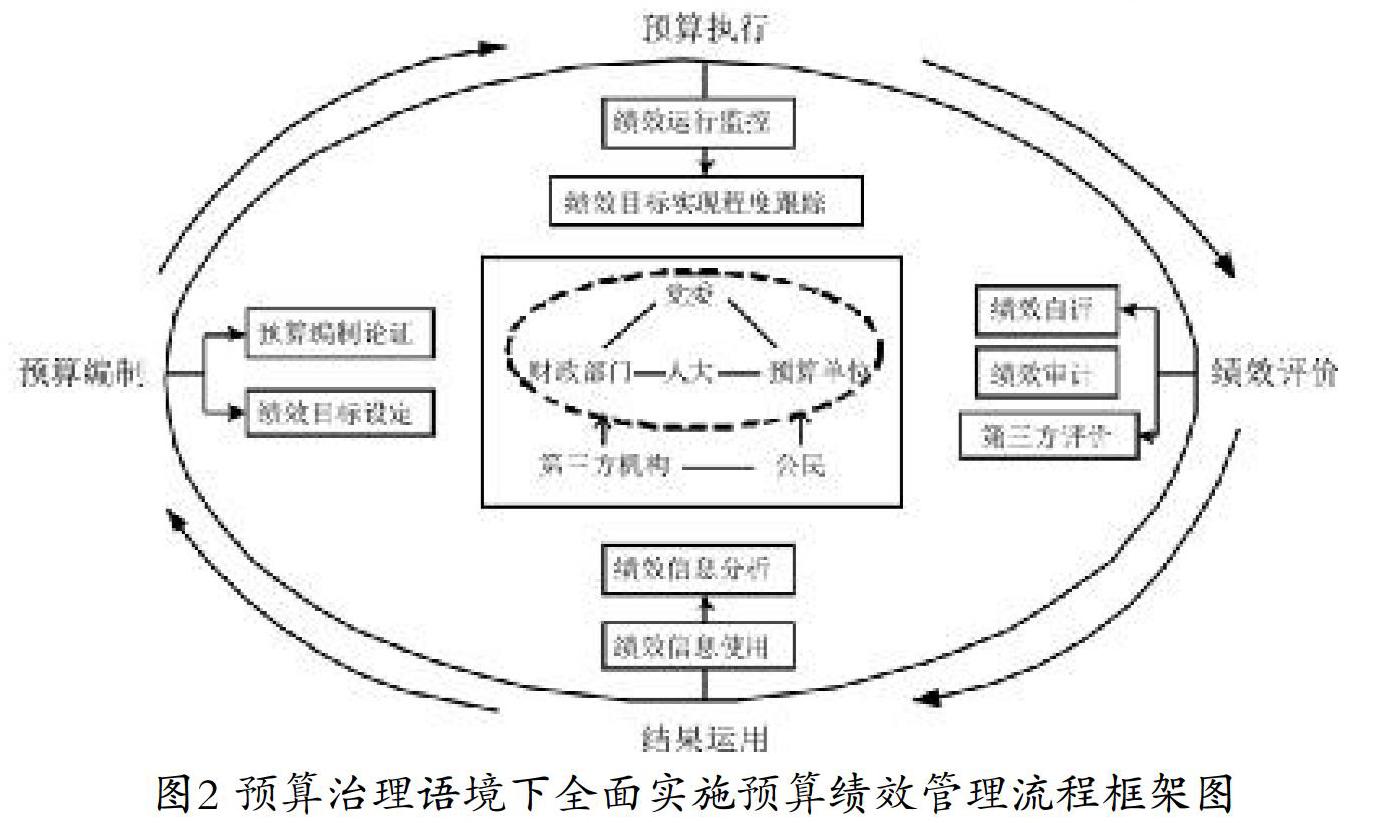

国家治理体系与治理能力现代化视角下的预算治理,有赖于根据国家关于预算绩效管理的顶层设计,构建全方位预算绩效管理格局、全过程预算绩效管理链条和全覆盖预算绩效管理体系,真正形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程、规范化预算绩效管理体系(参见图2)。具体而言,依据国家顶层设计与制度安排,在公共预算全过程中形成规范的闭环体系,在预算编制环节,要求绩效目标设定与预算编制同步化,从源头上体现预算绩效的刚性要求。西方国家通常在预算编制和确定环节上通过召开公众听证、协商参与等多种形式,倾听不同主体的表达声音,以使得在预算方案中吸纳、体现和回应公民诉求。这种方式可以为中国发展全面预算管理,进而实现预算治理目标所借鉴;在预算执行过程中,预算单位对项目支出进行绩效运行动态监控,财政部门对预算绩效目标的实现程度进行全过程跟踪,确保公共资金使用的合规性和有效性,凸显预算治理的效用;之后,要对预算结果进行绩效评价,在合法、合规执行预算的前提下,通过部门绩效自评、审计部门开展绩效审计、第三方开展预算支出绩效评价等内、外部评价结合的多种形式,分析“目标—资金—结果”三者间的因果关系,形成高质量的绩效评价结果;在此基础上,进一步加强绩效信息的分析与使用,探索绩效评价结果与预算安排挂钩机制,强化绩效评价结果对预算过程各方主体行为的反馈与整改,体现出现代绩效管理在预算过程中嵌入的新趋势。预算治理视角下,全过程预算管理的闭环体系中包含了多元主体的参与、制衡与监督,涵盖了多重利益的博弈与对抗的平衡,从而使预算过程体现出公平、多元、法治、透明的治理特征。从改革的方向看,当前我国全面实施预算绩效管理是预算管理向预算治理转变的重要一步,标志着兼具西方国家绩效预算特点和中国特色的预算绩效管理制度正在逐步落地与施行。

(2)预算绩效管理的权责分配过程与主体参与模式呼应预算治理的基本价值

超越对预算绩效管理工具属性的探讨,预算绩效管理内在践行着预算民主的价值导向,指向政府“应该做什么”的监督与纠错机制,根本目的在于推进预算民主[41]。预算绩效管理将绩效思维与作为“元工具”的绩效评估融入整个预算过程,通过设定绩效目标、监测预算执行、完成支出绩效评价等环节,最优化满足社会公共需求,凸显公共预算对公民实际需求的回应。公共预算过程涉及诸多利益群体,其决策行为实质上是决策者之间讨价还价、互动妥协的博弈过程,预算决策的达成标志着各种利益冲突呈现某种暂时性的均衡状态[42]。因此,全面实施预算绩效管理的首要问题就是处理多预算主体和多向度预算权力之间的关系。西方关于治理的一个经典表述是:“找到好的游戏参与者很简单,但是让他们一起玩确是一个需要处理的难题[43]。全面实施预算绩效管理,要求党和国家在预算编制、审批、执行、评价、反馈的全过程中,构建国家主导下的多主体预算治理新型模式,進行多向度预算权力配置,通过多元治理主体的协同共治,产生公共的、可以预期的共治效果的预算善治[44]。我国基本政治制度和权力结构决定着在预算权力配置中存在着公民—立法机构、立法机构—政府内部等多个层面的委托代理关系。在迈向预算治理的过程中,进一步明确了财政部门作为核心预算机构承担具体预算职能,同时还要重构合理的党委、预算单位与人大间的预算关系,平衡各主体的预算话语权。在预算编制和审批阶段,党委以大政方针统领预算治理整体方向,政府作为申请资源的主体,负责预算编制与执行,人大发挥对预算进行审批、修正的实质性预算权力。预算活动要从政府唱“独角戏”的局面走向国家与社会公众共同谱写的“多重奏曲”,并最终实现预算共治。

通过改革传统财政部门、预算单位、人大、审计部门为主的预算体制,预算治理将会显著拓宽第三方机构、社会组织与公民等更多体制外主体参与预算过程的渠道。多元主体参与的预算治理模式主要体现在预算编制和预算结果评价两个端口,要求在预算目标的决策、预算资金的分配和执行结果的监督评价这几个环节为社会组织和公民参与提供新的切入口,以更好地回应“谁有权评价预算结果”这一预算中的核心问题。近年来,各地实践中上海南汇的“代表点菜”、浙江温岭的“民主恳谈”、上海浦东新区街道、无锡市各区县街道的“项目预算支出选择”等创新探索,都是通过参与式预算,更形象地诠释了预算治理的特征。广东省在预算绩效结果评价过程中构建了“人大主导、政府部门协同、第三方实施”的财政支出绩效评价模式,通过深入厘清管理权、组织权、实施权和外部参与者的权责体系关系,畅通了体制外主体制度化参与的路径[45]。现有的多主体参与实践既追求预算民主目标下各种利益的平衡,又尝试在技术手段上最大幅度地减少政治阻力,寻求预算效率的最大化[46],通过构建国家体制内外多主体协同共治模式,就从治理主体的层面上为预算治理的实现提供了可能。

五、预算治理与国家治理协同推进的路径选择

1.稳步推进预算治理法治化、规范化,强化预算治理的法理基础

预算法治是国家依法理财的关键环节,是践行依法治国基本方略的必然要求,是实现财政治理现代化的核心要义。以法律、法规来规范预算过程中的执行主体、预算流程、监督问责等各个环节,积极推动将政府预算的目标、过程、结果等透明公开,接受公众、人大的监督是预算治理的必由之路。我国预算治理现代化的进程刚刚开始,为此,必须进一步加快预算治理的法制化进程,建立与预算治理现代化相适应的法律体系,肯定和保护预算治理的实践成果。将法治思维真正贯彻进预算治理的方方面面,使预算过程有法可依,增强预算的权威性与合法性。

2014年,我国《预算法》进行修订,进一步厘清预算领域“全面规范、公开透明”的立法宗旨,明确了预算编制、预算审查与批准、预算执行以及决算等规范性预算环节,首次以法律形式明确了我国公共财政预算收支中的绩效管理要求,标志着我国预算管理改革的全面深化;2018年,《预算法》再次修订,明确并强调绩效管理贯穿于整个预算过程,进一步强化支出责任,在建立健全透明预算制度、建立跨年度预算平衡机制、规范地方政府债务管理、完善转移支付制度等方面有新突破,着重指出了预算绩效管理实现从传统预算管理向全过程预算管理转变的必要性,并为未来的预算治理做出了法理准备。当前,需要在预算法基础上,加快出台预算法的实施条例与细则,进一步细化法律原则、法律指针和法律条款,加快推动《预算法》的全面实施。根据《预算法》中关于人大预决算审查监督的法律要求,地方政府应进一步完善预算监督条例,强化人大的预算监督与问责,使人大的预算监督权力实质化、系统化、有效化。此外,在全面实施预算绩效管理的改革要求下,地方政府应探索出台以预算支出绩效评价为核心的新预算绩效管理方面的地方性法规。中央有关部门也应加快政府绩效管理和预算绩效管理的专门立法,为持续推进绩效预算提供更加有力的法律保障,引导以突出“绩效管理”核心理念的全过程预算管理走上制度化和规范化的道路。

2.明确预算主体权责,构建党委和政府领导下多主体协同治理的行动网络

在现有政治体制和权力职责分工框架下,明确预算主体权责,尽可能调动各级党委、政府、人大等多方主体的力量,努力构建一种相互合作、相互监督、相互制约的预算协同治理格局。在预算法制保障下,进一步落实预算民主的各项要求,放大预算作为技术治理工具之外的重要价值。具体而言,在政府作为预算分配主导者的前提下,充分发挥党委的全局引领作用,为预算改革提供大政方针指引,重点发挥人大与公民在预算治理中的权力与作用。

一是要突破传统财政部门单兵突进的预算改革做法。一方面清晰界定发改委等准预算部门的职责范围,打破预算分配碎片化的现状;另一方面推进人大及政府审计部门的实质性监督,形成多方参与的预算治理转型合力,稳步加强人大在整个预算治理过程中的重要作用。在我国,预算治理能否实现的重要依托在于各级人大对预算监督的有力执行,在预算审议过程中需要强化人大的预算审议权,且逐步赋予人大预算修正权和否决权,使预算分配真正体现公众意志;在相关预算支出评价过程中借鉴国内外先进经验与模式,充分发挥人大的职权与能力,主导和协调预算支出绩效评价过程,推动评价结果向全社会公开,促进绩效信息的实质性使用,真正发挥出各级人大在预算治理中的主体作用和监督功能。

二是要促进传统预算闭环过程中公民非制度性参与转向制度性参与,不断提高公民参与的质量。在预算支出决策中引入公民参与,确保公共资金高效率用于有价值的公共支出。要借鉴参与式预算先行国家的有益经验,系统总结我国温岭、佛山等地参与式预算改革的阶段性成果和有效经验,从制度、体制和运行机制等不同层面为我国公民参与预算过程提供准入渠道。拓展各类预算支出绩效评价项目,鼓励更为广泛的公民参与,将公众满意度作为预算支出绩效评价指标体系的重要维度,突出预算支出评价结果对下一年度预算分配的引导性作用。

3.加快实施全面预算绩效管理的各项改革措施,加快我国预算治理现代化进程

如何完成从“政府管钱袋子”到“管好政府钱袋子”的重大转变是预算管理走向预算治理必须要回答的重要命题。实施科学的预算绩效管理不仅是实现资源高效配置的前提要件,更是提升國家治理体系和治理能力现代化的一条有效路径。在当前面临经济增长放缓、财政收入增长乏力、人民对美好幸福生活提出更高要求的现实面前,预算管理改革必须根据党的十九大报告中提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的具体要求,对原有预算逻辑和过程进行重大调整。具体而言,空间维度上纵横交贯,纵向纳入政府各个层级的预算,横向覆盖所有口径的预算;时间维度上包括预算的整个过程,形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系[47],真正在全过程预算管理过程凸显“绩效导向”。

具体实现路径上,要紧紧围绕优化资源配置和提高预算绩效的改革目标,坚持以结果为导向,以绩效目标合理设定、绩效生产高效有力、绩效信息充分获取为关键推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。一是要改造传统的行政组织文化,加快绩效文化培育,建立“花钱必问效,无效必问责”的良性运行机制,政府部门与社会形成对绩效理念的认同感和对预算绩效管理规则的普遍性遵从。二是加快全面预算绩效管理制度体系建设与技术支撑体系完善,制度建设要解决的首要问题就是如何构建以预算治理为目标的预算绩效管理制度,以匹配国家治理现代化的改革实践要求。在《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指导下,从改革目标、实践主体、基本要求和具体内容等诸方面构建系统性制度体系。此外,作为包括绩效目标管理、绩效目标监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用的一个完整闭环过程,预算绩效管理必须要有与其目标和要求相适应的技术方法体系。因此,必须进一步结合实践推进经验、直面化解涌现的问题与困难,经过科学分析诊断,构建全过程覆盖的预算绩效管理信息化系统,形成预算绩效管理各流程环节的规范操作制度与程序。绩效评估作为全面预算绩效管理中最为核心的技术环节,还必须要考虑预算绩效评价指标体系的标准化建设,优化预算绩效评价的技术方法也是推动预算治理转型的重要关切。

六、结语与展望

预算关系国家经济命脉与长治久安,建立健全现代预算制度,提升国家预算能力是实现国家治理体系与治理能力现代化的应有之义,从预算管理向预算治理的演化已经成为新的理论研究热点和实践创新的关注。在国内外预算改革及其治理的环境发生深刻变化的同时,我国的预算管理已经无法与国家治理体系与治理能力现代化的目标形成匹配,更无法满足新时代对于公共预算形成的期望与要求。因此,从传统的预算管理,借助预算绩效管理的理论方法,实现向预算治理的转变,已经成为当前中国通过系统性、结构化的预算与财政改革,实现国家治理现代化的不二选择。预算管理向预算治理的演化发展正是伴随着这种趋势而日益兴起。

从国家治理体系与治理能力现代化视角下观察预算治理需要理论和实践的双重验证。尽管与预算管理这一成熟概念相比,预算治理尚显稚嫩,必将经历理论演化与实际应用、应然与实然的交叠与挣扎,但是,从预算管理到预算治理的演化趋势已经成为一种历史必然。预算治理的理念要在国家治理现代化的“总棋局”中真正落地,有待于从更为具体的制度建构、组织运行和技术方法等不同微观层面深度关注,在改革实践中不断强化价值理性和工具理性。从预算管理走向预算治理将成为当前面对复杂的国内外环境下,中国公共管理学术界和实践管理界需要共同面对、努力解决的紧迫课题。未来可以预期的是,在已有预算管理的研究成果基础上,伴随着预算治理研究的深入,我们将会不断发现中国预算治理改革中所面临的新挑战、新问题和新机遇。预算治理将会在平衡过去与未来、传统与创新中找到其应有的位置和新的基点。

参考文献:

[1]刘尚希,武靖州.财政改革四十年的基本动力与多维观察——基于公共风险的逻辑[J].经济纵横,2018,(11):60-72.

[2]马蔡琛,苗珊.中国政府预算改革四十年回顾与前瞻——从“国家预算”到“预算国家”的探索[J].经济纵横,2018,(06):39-50.

[3]阿伦·威尔达夫斯基,布莱登·斯瓦德洛.预算与治理(第1版)[M].苟燕楠译,上海:上海财经大学出版社,2010.

[4][32]王绍光,马骏. 走向“预算国家”——财政转型与国家建设[J].公共行政评论,2008,1(1):1-37.

[5][17]曹堂哲.现代预算与现代国家治理的十大关系--基于文献的审视[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2016,69(6):23-34.

[6] [31]高培勇.中国财税改革40年:基本轨迹、基本经验和基本规律[J].经济研究,2018,53(03):4-20.

[7][16]范永茂.预算改革:国家治理能力现代化和依法治国语境下的路径选择[J].北京行政学院学报,2016,(05):47-56.

[8]赵兴罗.我国政府预算改革四十年:回顾与展望[J].财政监督,2018,(08):10-14.

[9]马蔡琛,赵笛,苗珊.共和国预算70年的探索与演进[J].财政研究,2019,(07):3-12.

[10]吳汉东.国家治理现代化的三个维度:共治、善治与法治[J].法制与社会发展,2014,20(05):14-16.

[11]蒋悟真,李其成,郭创拓.绩效预算:基于善治的预算治理[J].当代财经,2017,(11):26-35.

[12][34]谭诗赞.国家治理现代化中的公共预算治理:意涵、挑战与应对[J].地方财政研究,2016,(10):4-9.

[13]许光建,魏义方,李天建,廖芙秀.中国公共预算治理改革:透明、问责、公众参与、回应[J].中国人民大学学报,2014,28(06):124-131.

[14][30]何文盛,蔡泽山.新时代预算绩效管理推进国家治理现代化的多元维度审视[J].上海行政学院学报,2018,19(03):4-14.

[15]曹堂哲,施青军.绩效预算与现代政府治理的共生性与协同性分析——兼论我国预算管理改革的发展路径与方向[J].广东行政学院学报,2017,29(06):20-27.

[18]谢志华.论国家预算的国家治理效应[J].北京工商大学学报(社会科学版),2017,32(05):1-10.

[19]爱伦·鲁宾.公共预算中的政治:收入与支出,借贷与平衡(第四版)[M].叶娟丽,马骏等译,北京:中国人民大学出版社,2001.

[20]马骏.中国预算改革的政治学:成就与困惑[J].中山大学学报(社会科学版),2007,(03) :67-74.

[21]牛美丽,何达基,宋小伟.评价结果导向型管理和预算改革面临的概念和方法上的挑战[J].公共行政评论,2014,7(03):55-70.

[22]马骏,赵早早.公共预算:比较研究[M].北京:中央编译出版社,2011.

[23]Bao G, Wang X, Larsen G, et al. Beyond New Public Governance: A Value-Based Global Framework for Performance Management, Governance, and Leadership[J]. Administration& Society, 2013, 45(4):443-467.

[24]Colebatch H K. Making sense of governance[J]. Policy & Society, 2014, 33(4):307-316.

[25]田凯,黄金.国外治理理论研究:进程与争鸣[J].政治学研究,2015,(06):47-58.

[26]楊松武.西方治理理论的“中国困境”解读[J].地方财政研究,2016,(10):19-24.

[27]薛澜,张帆,武沐瑶.国家治理体系与治理能力研究:回顾与前瞻[J].公共管理学报,2015,12(03):1-12.

[28]许耀桐,刘祺.当代中国国家治理体系分析[J].理论探索,2014,(01):10-14.

[29]郭小聪.财政改革:国家治理转型的重点[J].人民论坛,2010,(05):24-26.

[33]Andrews M. Authority, Acceptance, Ability and Performance-based Budgeting Reforms[J]. International Journal of Public Sector Management, 2004, 17(4):332-344.

[35]程瑜.激励与约束:中国预算绩效管理的制度创新路径[J].财政研究,2014,(9):5-8.

[36]王泽彩.预算绩效管理:新时代全面实施绩效管理的实现路径[J].中国行政管理,2018,(4):6-12.

[37] 蒋悟真,郭创拓.论预算治理的三重维度[J].东岳论丛,2017,38(08):59-65.

[38]Clark C, Menifield C & Stewart L. Policy Diffusion and Performance-Based Budgeting[J]. International Journal of Public Administration, 2017:1-7.

[39]何达基,赵早早,王锦花.从绩效预算到绩效预算管理——基于理论与实践的分析[J].江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2019,45(03):64-72.

[40]郑方辉,廖逸儿,卢扬帆.财政绩效评价:理念、体系与实践[J].中国社会科学,2017,(04):84-108.

[41][45]卢扬帆,尚虎平.财政领域全面实施绩效管理的权责关系与定位[J].中国行政管理, 2018,(4):27-32.

[42]马蔡琛,袁娇.公共预算决策及时性的动态均衡分析[J].经济与管理研究,2017,38(06):84-95.

[43]Emerson K, Nabatchi T. Collaborative Governance Regimes[M].Georgetown University Press, 2015:102.

[44]Robinson M. Connecting Evaluation and Budgeting[R]. Independent Evaluation Group, The World Bank Group, Washington DC, 2014:58.

[46]张紧跟,陈泽涛. 论人民代表大会在绩效预算改革中的运作与影响--以广东省A区为例[J].公共管理学报,2008,5(2):24-32.

[47]袁月,孙光国.基于国家治理视角的全面预算绩效管理研究[J].财经问题研究,2019,(04):70-76.

Abstract: The budget is the core of national governance. The needs of modernization of state governance and the realistic dilemma faced by budget management have accelerated the transformation of budget management to budget governance. This paper deconstructs the realistic meaning and basic characteristics of budget governance from the perspective of governance objectives and governance tools. It proposes that the rule of law and democratization of modern budget should be beyond the traditional budget management model and be the value guidance of promoting the modernization of budget governance. The full implementation of budget performance management is a breakthrough, focusing on the elimination of the various drawbacks and problems arising under the traditional budget model, and promoting the concept of budget governance has become the basic path in fiscal governance reform in the context of the modernization of state governance. This paper puts forward the conceptual meaning, main content, core features and evolution path of budget governance, and points out that budget governance is an important reform path to overcome the shortcomings of traditional budget management. The implementation of budget reform will effectively accelerate the modernization of China's fiscal governance.

Keywords: Budget Governance; Modernization of State Governance; Budget Democracy; Budget Basing on Rule of Law; Budget Performance Management