地神、药叉还是阿特拉斯:北朝弥勒图像托足者新说①

张 聪(南京工程学院 艺术与设计学院,江苏 南京 211167)

耿 剑(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

现存部分北朝时期的弥勒造像下部,刻有以双手托举弥勒双足的“托足者”形象。此类图像可见于始光五年(428年)弥勒造像、皇兴五年(471年)弥勒造像、龙门石窟古阳洞太和十九年(495年)尉迟龛、神龟三年(520年)翟蛮造像碑、太昌元年(532年)郭道疆造像碑、云冈石窟第12窟(北魏)前室东壁、炳灵寺石窟第132窟(北魏)北壁等多处。此前学界多将此托足者描述为力士[1]、矮人[2],偶有解读为地神[3]。经过初步研究,笔者认为,托足者形象的出现与弥勒信仰中的上生信仰相关,且具有独特的混合图像来源。

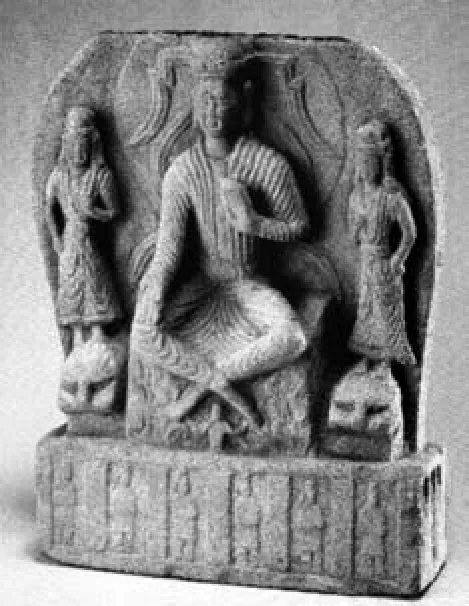

西安博物院藏始光五年弥勒造像中(图1),弥勒作交脚菩萨形象,头戴天冠,宝缯飘垂,双耳垂肩,左手施无畏印,右手置于右膝,交脚而坐。其下有托足者张开双臂,以双手托承弥勒双足。弥勒两侧各有一胁侍,胁侍立于狮首之上。造像背屏背面雕刻佛教故事图像,共分四层。基座正面与两侧面,共刻供养人十位,背面刻有铭文。

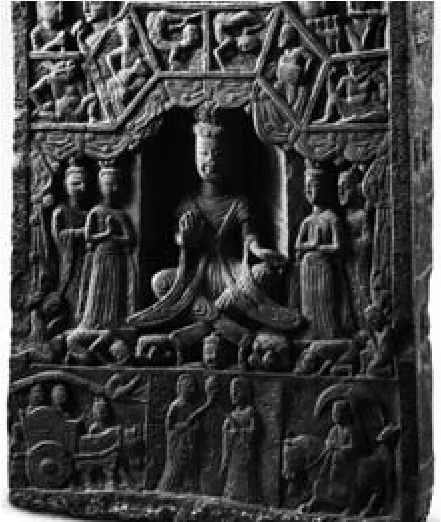

西安碑林博物馆藏皇兴五年弥勒造像中(图2),弥勒作交脚佛陀形象,顶结发髻,发作波纹,双耳垂肩,面型丰腴,双手交握于胸前结转法轮印,交脚坐于双狮座上。其下亦有托足者双臂张开,双手向上托承弥勒双足。背屏背面雕刻佛教故事图像,共六层;另有第七层刻神祇四尊。基座背面刻有铭文。可以看出,上述两尊弥勒造像在诸多方面均有相似之处,尤其是托足者形象的出现与造像背面刻有佛教故事图像。

图1 始光五年弥勒造像,采自《中国石窟雕塑全集·陕西、宁夏》P121

图2 皇兴五年弥勒造像,采自《中国寺观雕塑全集·早期寺观造像》P46

图3 太平真君三年造像基座,采自《海外及港台藏历代佛像》P5

北朝佛教造像中,还可发现许多其他呈现“托举”姿势的形象。这类形象绝大多数位于佛、菩萨的下方,或双手向上托举一物,或双手托举神祇所坐台座或莲座,此前学界普遍也将其描述为力士、地神等。例如太平真君三年(442年),鲍篡造像基座正面(图3)、永熙三年(534年),造像胁侍菩萨所踏莲座下方、巩义石窟第三窟(北魏)中心柱南面下方(图4)、武定元年(543年),杨回洛造观音像基座正面、天保六年(555年),李神景兄弟造无量寿佛像基座正面等处皆有出现。笔者认为,这类形象与弥勒图像中的托足者应作明确区分,二者的图像含义与图像来源均不相同。

图4 巩义石窟第三窟中心柱南面下方,采自《中国石窟雕塑全集·北方六省》P15

图5 《金光明经变》线描局部,采自《丹丹乌里克遗址——中日共同考察研究报告》P204

图6 降魔·犍陀罗雕刻(局部),Mr.Sherrier收藏,《ガンダーラ美術Ⅰ》图229

图7 苦行与菩提座的准备·犍陀罗雕刻(局部),《ガンダーラ美術Ⅰ》图213

结合现存佛教文献及图像而言,佛教美术中曾出现诸多作“托举”姿势的神祇,本文主要探讨可能对前述二类“托举”形象产生影响的三种情况:地神、药叉以及阿特拉斯。

佛教中,地神的代表者是坚牢地神,亦称坚牢地天。佛教文献中,有关坚牢地神的记载主要集中出现在两类经典中。其一,《金光明经》系统①《金光明经》历史上曾经六次汉译,现存三种汉译本,分别为北凉昙无谶译《金光明经》、隋代宝贵译《合部金光明经》、唐代义净译《金光明最胜王经》,均收录于《大正藏》第十六卷。,例如北凉昙无谶译《金光明经》卷第二“坚牢地神品第九”记:

随是经典(《金光明经》)所流布处,是地分中敷师子座,令说法者坐其座上,广演宣说是妙经典;我(坚牢地神)当在中常作宿卫,隐蔽其身于法座下顶戴其足。[4]

隋代宝贵译《合部金光明经》、唐代义净译《金光明最胜王经》中,均言及地神“顶戴其足”这一细节。特灵克勒(Trinkler)发现于巴拉瓦斯特遗址的一幅壁画,被认为是《金光明经变》,其中立佛下方张开双臂托承佛足的女性形象(图5),被推定为坚牢地神。[5]

其二,“佛传·降魔”系统②[东晋]瞿昙僧伽提婆译《增一阿含经》、[刘宋]释宝云译《佛本行经》、[元魏]吉迦夜共昙曜译《杂宝藏经》、[刘宋]求那跋陀罗译《过去现在因果经》等早期汉译佛经中,均有佛陀降魔成道这一情节的相关记载。,例如东晋瞿昙僧伽提婆译《增一阿含经》卷第三十九记:

(释迦)即伸右手以指案地,语波旬:“我所造功德,地证知之。”我当说此语,是时地神从地涌出,叉手白言:“世尊!我当证知。”[6]

其他出现“地神证明”的经文中,皆或简或繁地记录了相似的情节。犍陀罗与克孜尔的降魔变图像中,释迦下方的台座前有时会出现自花叶中示现半身的女性形象(图6),该形象一般呈叉手礼拜状,应为坚牢地神。此外,昌迪加尔博物馆藏“苦行与菩提座的准备”犍陀罗雕刻中(图7),自花叶中示现半身的地神,则呈现双手“托举”的姿势。

图8 巴尔胡特角柱底端药叉,采自《世界美术大全集·东洋编13》P35

图9 桑奇塔门药叉,采自《世界美术大全集·东洋编13》P66

图10 托举姿势的药叉,采自《ガンダーラ美術Ⅱ》图435

印度民间信仰中,药叉原本是栖息在圣树上的精灵,他们掌管生物的生命,授予人们子嗣与财产,具有丰饶的属性。印度早期佛教美术中,时常可以看到“负重”形式的药叉形象。巴尔胡特栏楯角柱下端,时常可见双脚踏地或仅现半身,两手分开以“托举”姿势承托上方栏楯的药叉形象(图8),其他角柱上还刻有抬着肩舆的圆腹药叉形象。除了负载物体之外,巴尔胡特还出现了负载诸神的药叉。例如俱毗罗药叉及部分药叉女立像的脚下,都出现了被踩踏的药叉形象,即负载诸神的“乘”(vāhana)[7]48-49。

图11 阿特拉斯与赫拉克勒斯,奥林匹亚考古博物馆藏,采自《古代希腊罗马美术》P86

图12 阿特拉斯,白沙瓦博物馆藏,采自《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》P135

图13 药叉·阿特拉斯,采自《ガンダーラ美術Ⅱ》图450

桑奇第1塔的西门雕刻中,可见双手向上托举横梁的圆腹药叉形象(图9),这类药叉大多呈现头部较大的侏儒形象,也有学者认为此形象属于粗拙却剽悍的鸠槃荼[8]。另外,犍陀罗雕刻中也出现了这类作“托举”姿势的药叉形象(图10),其身型圆壮,脖挂铃铎。

希腊神话中,阿特拉斯(Atlas)是擎天神。泰坦之战中,包括阿特拉斯在内的泰坦神族与奥林匹斯神族敌对,最终战争以泰坦神族战败为结果,而阿特拉斯也被宙斯降罪惩罚,永远在世界的最西处以头和双手托举天穹,也有说法是以双肩支撑苍天。[9]正是因为这一神话,希腊艺术中出现了一系列与之相关的雕塑作品(图11),古希腊神庙的柱子和三角楣上也时常可见阿特拉斯托举天穹的形象——作为支撑建筑物的装饰性构造。[10]

阿特拉斯随着各种希腊艺术元素一同被引入了犍陀罗佛教美术,该地窣堵波基坛或浮雕构图的下部经常出现阿特拉斯的形象(图12),其大多时候亦呈现双手托举重物的姿势。人们相信,阿特拉斯的托举,会使得窣堵波或其他建筑更加坚固。犍陀罗的阿特拉斯时常附有双翼,这恐怕是犍陀罗本地工匠的创造——从其他神祇如爱神身上移植过来的。[11]

负重的阿特拉斯与负重的药叉似乎因为相同的姿态及图像功能,在犍陀罗雕刻中发生了图像混合的现象。这种现象的直接产物就是我们所看到的药叉·阿特拉斯(图13),这类形象兼具了药叉与阿特拉斯二者的图像特征,比如药叉矮胖的体型、圆鼓的腹部以及脖间的铃铎;阿特拉斯希腊式的面庞、健硕的肌肉以及背后的羽翼。这种图像混合在某种程度上,使得药叉·阿特拉斯“负重”的图像功能进一步加强。

那么,北朝弥勒造像中托足者的图像来源与宗教含义是否与上述神祇有所关联?让我们重新回归北朝时期的相关弥勒图像。

图14 东壁弥勒,采自《中国石窟·云冈石窟》图101

图15 西壁弥勒,采自《中国石窟·云冈石窟》图100

图16 古阳洞尉迟龛,采自《中国石窟雕塑全集·龙门》P32

云冈石窟第12窟属于云冈第二期石窟(开凿时间大致为公元471-494年之间)[12],其前室东西两壁第二层中部均雕刻交脚弥勒形象。东壁弥勒呈菩萨样貌(图14),头戴天冠,冠中刻有化佛,右手施无畏印,左手置于左膝,身披璎珞,交脚坐于双狮座上,下方托足者自地面示现半身,以双手托举弥勒双足。西壁弥勒呈佛陀样貌(图15),顶结发髻,右手施无畏印,左手置于左膝,身着佛衣,交脚坐于双狮座上。同一窟室相对而刻的两尊弥勒造像,却选择了截然不同的图像样式,这是一个有趣的现象。对于北魏皇家营建的云冈石窟来说,窟室的图像构成必定经过严密地设计构思,所以此组样貌相异的弥勒造像应该蕴涵了一定的图像意义。

北朝时期,罕见除弥勒外的其他佛或菩萨图像下方出现托足者,但并非所有弥勒图像都包含托足者。这一现象证明,弥勒图像是托足者出现的必要不充分条件,那么托足者与弥勒间势必存在一定关联。

龙门石窟古阳洞尉迟造像龛所刻弥勒呈菩萨样貌(图16),交脚坐于双狮座上,其脚下着意刻画了示现半身的托足者形象,与上述云冈石窟第12窟前室东壁弥勒形象极为相似。该龛旁刻有《尉迟造像记》,铭文如下:

太和(十)九年十一月,使持节,司空公长乐王丘穆陵亮夫人尉迟,为亡息牛橛请工镂石,造此弥勒像一区。愿牛橛舍于分段之乡,腾游无碍之境。若存托生,生于天上诸佛之所。若生世界,妙乐自在之处。若有苦累,即令解脱。三涂恶道,永绝因趣。一切众生,咸蒙斯福。

图17 神龟三年翟蛮造像碑局部,采自《海外及港台藏历代佛像》P42

图18 太昌元年郭道疆造像碑局部,采自《西安文物精华·佛教造像》P23

由此可见,该龛凿于公元495年,是尉迟氏为其亡故的儿子牛橛所造。铭文指明龛中所造为弥勒像,且祈愿牛橛“若存托生,生於天上诸佛之所”,似乎从一定程度反映了弥勒上生信仰。故而,此龛造像大致应该理解为上生兜率天的弥勒形象。

类似的情况也发生在北魏时期的其他弥勒造像中。日本京都国立博物馆藏神龟三年(520年)翟蛮造像碑正面开龛,龛内刻弥勒菩萨交脚坐于双狮座上,其脚下同样出现了示现半身的托足者(图17)。该造像碑正面碑额刻有发愿文,铭文如下:

佛弟子翟蛮为亡父母洛难弟造弥勒像一区愿使亡者上生天上托生西方侍佛佐右供养三宝……

结合铭文判断,该碑龛内毫无疑问表现的应该是上生兜率天的弥勒形象,因为只有这样,方可与发愿文中“上生天上”的诉求相吻合。

西安博物院藏太昌元年(532年)郭道疆造像碑正面上下各开一龛,下部龛内刻交脚坐于双狮座上的弥勒菩萨,其脚下刻一托足者示现半身(图18)。碑侧刻有铭文:

太昌元年岁次壬子八月十五日佛弟子郭道疆为亡父造石像一区愿亡者上生天上……

此处铭文同样涉及“上生天上”的愿望,且相关的弥勒图像中也出现了托足者的形象。综上,笔者认为托足者可能与上生兜率天的弥勒形象存在联系。若此推论成立,那么云冈石窟第12窟前室东西两壁的菩萨形弥勒与佛陀形弥勒,则有可能分别表现了上生弥勒与下生弥勒的形象,不同的形象旨在体现两种不同的弥勒信仰。

这里有必要略提一下弥勒的下生与上生信仰①学界普遍认为,现存经典中,有关弥勒下生信仰的经文早出于有关弥勒上生信仰的经文,故此处先言下生信仰。。弥勒下生信仰的相关经文,主要涉及弥勒于数十亿年之后,从兜率天下生于世间时的国土状态及其说法的情况;弥勒上生信仰的相关经文,则主要涉及弥勒从此世灭定、上升兜率天时,其天上的状态及其说法的情况,并且言明数十亿年后弥勒将下生阎浮提。[13]

那么,为何在特定的弥勒上生兜率天图像中会出现托足者的形象?从现存的文献与图像中,我们均有所发现。

刘宋沮渠京声译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》(公元455年译出)是所谓“弥勒六经”中唯一关于上生信仰的经典。这部汉译佛经中,记载了阿逸多(Ajita,弥勒之名)以凡夫之身灭定,随后上生兜率天的过程:

佛告优波离:弥勒先于波罗捺国劫波利村波婆利大婆罗门家生,却后十二年二月十五日,还本生处,结加趺坐如入灭定,身紫金色光明艳赫如百千日,上至兜率陀天。[14]

此处经文中,并未记载弥勒灭定后,“上至兜率陀天”的具体方式。但是,该经稍后在记述佛诸弟子如何可得“往生兜率陀天”时,出现了这样的描述:

佛灭度后我诸弟子,若有精勤修诸功德、威仪不缺……行众三昧深入正受,读诵经典,如是等人应当至心,虽不断结如得六通,应当系念念佛形像称弥勒名。如是等辈若一念顷受八戒斋,修诸净业发弘誓愿,命终之后譬如壮士屈申臂顷,即得往生兜率陀天。[14]

可见,若精勤修诸功德、行众三昧、称弥勒名、一念顷受八戒斋,命终之后即可往生兜率天。值得注意的是,此处使用了“譬如壮士屈申臂顷”这样一个奇怪的比喻。这个图像化的比喻,既可以认为是用来形容往生兜率天的速度,也似乎暗示了往生兜率天的方式及过程,而“壮士屈申臂”不正是对托足者最为形象的描述么?笔者认为,通常来说,我们很少用“壮士屈申臂”来形容速度之快,这里之所以选择了这样一个特殊的比喻,正是因为托足者与弥勒上生兜率天图像间的潜在联系。

图19 弥勒菩萨.Claude de Marteau collection,采自《ガンダーラ美術Ⅱ》图62

图20 弥勒菩萨(局部).Claude de Marteau collection,采自《ガンダーラ美術Ⅱ》图62

图像方面,我们在犍陀罗雕刻中也找到了相应的线索。比利时布鲁塞尔现藏一尊十分独特的犍陀罗菩萨雕刻(图19),根据菩萨手中勾持水瓶等特征,可将其比定为弥勒菩萨。该弥勒造像的脚下已然出现了融合了药叉特征的阿特拉斯形象(图20),该形象体型壮硕,全身赤裸,作蹲坐状,双手向上托举菩萨双足,脖颈悬挂铃铎,背后附有翅膀。这个形象与上述经文中所记之屈申臂的“壮士”可谓不谋而合。

可以认为,这尊弥勒造像脚下出现的药叉·阿特拉斯图像,形象地解决了凡间的阿逸多在灭定后,如何上生至兜率天的方式及过程等问题。阿特拉斯作为擎天神,显然具有连接天地的功能,而犍陀罗地区特有的附翼阿特拉斯更是仿佛具有由地升天的飞翔能力。以阿特拉斯的形象托举弥勒,可以说十分直观地将弥勒上生信仰以图像的形式演绎出来,甚至可以将其视作一种简单的变相。

当然,这种以神为“乘”(vāhana)的图像也具有其印度本土来源。早在巴尔胡特已有负载诸神的药叉图像出现,这类以药叉承托上方神祇的图式,显示了一种协助、辅佐的属性,也可以视为一种庄严图像构成。[15]所以,此处的药叉·阿特拉斯亦具备“表现弥勒菩萨神圣性的庄严图像构成”之性质。至于北朝时期部分弥勒图像中出现的托足者形象,应该即是这类图像在中国的进一步发展。

那么,为何北朝弥勒图像托足者并未完全采用药叉·阿特拉斯的形象呢?笔者认为,对于药叉·阿特拉斯这样横跨希腊、印度两个文化维度的神祇形象而言,中国佛教美术无法完全理解与接纳其完整的形象(包括图像学含义)显得十分容易理解,不过其“双手托举”的姿势却被托足者继承下来。进一步来说,中国弥勒图像中的托足者似乎采用了示现半身的地神形象,我们知道,地神图像同样会出现“双手托举”这一姿势,相同的姿势或成为两者图像置换的原因之一。如果从另一个角度去理解,这种选择似乎也生动地表现了弥勒上生兜率天的过程——于凡间灭定的阿逸多,被代表大地且自地面示现半身的地神托举而升空,最终上生兜率天。

文章开头曾提及两尊背后刻有佛教故事图像的弥勒造像,有学者认为,这类佛教故事图像表现的是弥勒的下生传记与前世事迹,并且借用了释迦牟尼的佛传故事和本生故事,是“援释迦入弥勒”的具体产物。[16]以皇兴五年弥勒造像而言,其背屏背面自上而下大约刻有乘象入胎、树下诞生等15个传记画面①其他可判定的画面尚有:七步生莲、九龙灌浴、树下思维、相师占相、儴佉七宝、一种七收、儴佉出家、寻访迦叶等。,这些弥勒下生传记的场面(图21),多见于义净译《佛说弥勒下生成佛经》,个别见于鸠摩罗什译《佛说弥勒下生成佛经》与《佛说弥勒大成佛经》。笔者赞同这一观点,同时认为这种造像设计体现了复合形式的宗教信仰。

针对单体佛教造像,从“观看”的角度来说,我们的视线首先会集中在造像正面,而后才会将视线移至其背面及侧面。以这样的观看顺序,去察视皇兴五年弥勒造像,我们首先会看到弥勒上生兜率天的图像化过程——托足者将其向上托入兜率天(正面),然后会看到其下生阎浮提的传记故事场面(背面)。②这类造像背后所刻的弥勒下生传记画面,显示了弥勒下生阎浮提的方式是“乘象入胎、右胁诞生”,由此反证了托足者形象的出现,应与弥勒下生阎浮提的方式无涉,而是本文所述弥勒上生兜率天的方式。这不仅符合观看的逻辑顺序,也体现了《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》中的情节发展:

图21 皇兴五年弥勒造像背面局部,采自《中国历代纪年佛像图典》P31

图22 兜率天上的弥勒菩萨,采自《涅槃和弥勒的图像学》P568

图23 正始元年造像碑,采自《シルクロード大美術展》图版161

(弥勒)上至兜率陀天……如是处兜率陀天昼夜恒说此法,度诸天子。阎浮提岁数五十六亿万岁,尔乃下生于阎浮提,如《弥勒下生经》说。[14]

如经文所述,“上生”并非弥勒信仰的归宿,其终极目的是为了“下生”。[17]故而,这种形式的造像布局可谓独具优势——集弥勒上生与下生信仰于一体。③西安博物院藏始光五年弥勒造像、美国陈哲敬藏延兴二年弥勒造像等造像均属此类。事实上,在许多信众的观念中,常将弥勒上生与下生信仰两相结合,这种现象于相关造像记中并不鲜见。[18]

绝大多数出现托足者的弥勒图像中,弥勒呈现交脚菩萨的形象,且一般头戴天冠,部分时候会坐于暗示天上宫殿的几何形龛内(或华盖下),这明显是受到了犍陀罗、迦毕试地区“兜率天上的弥勒菩萨”图像的影响。[7]262但托足者所承托的弥勒,极少数时候也会呈现佛陀形象,最显著的特征是身着佛衣与顶结发髻,例如上述皇兴五年弥勒造像(弥勒结转法轮印),我们认为这种形象可能受到文献与图像的共同影响。

图24 陈哲敬藏弥勒造像,采自《海外及港台藏历代佛像》P11

文献方面,《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》中描述:“时兜率陀天七宝台内摩尼殿上师子床座忽然化生”的弥勒具有类似释迦的“三十二相”,且“顶上肉髻发绀瑠璃色”,可见经文中兜率天上的弥勒本身就具有类似佛陀的特征。[14]图像方面,绍托拉克出土现藏喀布尔博物馆的“兜率天上的弥勒菩萨”浮雕中(图22),即可见顶结发髻的弥勒交脚坐于尖拱形龛内的华盖之下,值得注意的是,这里的弥勒同样双手交握于胸前,结转法轮印。除上述两方面外,北朝时期弥勒形象本身的不稳定性也可视作少数特殊图像出现的原因,巴黎集美美术馆藏正始元年(504年)造像碑中(图23),甚至出现了身着菩萨装的倚坐弥勒佛形象,根据其脚下出现的托足者以及几何形龛等图像元素,将其比定为上生兜率天的弥勒较为合理。

通过本文观点,还可对另外二尊造型特殊弥勒造像进行相关释读。美国陈哲敬藏延兴二年(472年)弥勒造像(图24),正面雕刻交脚而坐、呈佛陀形象的弥勒,顶结发髻,身着佛衣,双手交握于胸前结转法轮印,背屏背面雕刻佛教故事画面。虽然此处弥勒脚下并未出现托足者形象,但根据前文论述,我们仍可较为肯定地将该造像正面形象辨识为“上升兜率天的弥勒”。日本藤田美术馆藏神龟元年(518年)弥勒造像(图25),该弥勒菩萨交脚坐于一只独脚异鸟之上,造型世所罕见。笔者认为,独脚异鸟的图像功能极可能与托足者相一致——协助弥勒上生兜率天,此鸟奇异的形象为弥勒上生信仰营造了神圣的图像氛围。

北魏之后,东魏、西魏、北齐、北周的弥勒造像中,均有托足者出现的情况,但随着托足者呈复数出现以及托足者形象趋于装饰化等情况不断增强——如日本藤井有邻馆藏元象元年(538年)弥勒造像(图26)、瑞士瑞特保格博物馆藏天保八年(557年)造像碑(图27)等,可以看出造像者对托足者图像学含义的认知逐渐模糊不清,以致托足者之“上生兜率天的弥勒”的象征意义不断减弱,直至最终消失。一般来说,宗教图像象征意义的丧失,主要与文化差异、信仰衰落等原因有关。北朝佛教造像记的统计研究显示,此时期的弥勒崇拜呈现自无到有、由盛渐衰的发展过程,其转折点分别为460年与530年左右。[19]简而言之,北朝的弥勒信仰以北魏为盛,北魏末年开始衰微,至北朝末年其影响已大不如前。不难看出,托足者图像象征意义的减弱乃至消失,正好与此时间秩序相符。

图25 神龟元年弥勒造像,采自《中国寺观雕塑全集·金铜佛教造像》P37

图26 元象元年弥勒造像,采自《海外及港台藏历代佛像》P80

图27 天保八年造像碑侧面局部,采自《海外及港台藏历代佛像》P103

而文首提及的北朝佛教造像中其他呈现“托举”姿势的形象,则应该更多是受到印度美术中药叉图像的影响。这里还想略论这类形象所托的一类物象(图28),学界大多将其识读为博山炉或摩尼珠,这种物象也独立出现在佛教造像基座中,并且其两侧时常雕刻供养人形象。笔者认为,这类物象的图像源于犍陀罗的窣堵波(佛塔)浮雕,图29中被两侧供养人包围礼拜的覆钵形窣堵波应该是上述物象的图像源头。在外来的佛教图像中,出现博山炉这种中国本土物象的确让人费解①博山炉这一物象的衍发,也可能与部分犍陀罗浮雕下部出现的火坛图像有关。,但如果是受信徒崇拜的窣堵波则是情理之中,所以将这类物象的原型理解为小型窣堵波更为合适,此观点已另文著述。

综上所述,北朝时期脚下出现托足者的弥勒,应理解为上生兜率天的弥勒形象。托足者托举弥勒双足,则应解读为弥勒上生兜率天的方式与过程。托足者的图像原型大致与源自犍陀罗地区的药叉·阿特拉斯形象有关,但在中国更多采用了示现半身的地神形象。

图28 大阪市立美术馆藏景明元年造像基座局部,采自《海外及港台藏历代佛像》P21

图29 礼拜佛塔浮雕,采自《佛像的故乡——犍陀罗佛教艺术》P59