胖女人,野性的惊喜

——以珍妮·萨维尔的作品为例探讨西方女性身体形象*

苏典娜 北京师范大学

1997年,在英国伦敦皇家艺术学院举行的“感性:萨奇收藏英国青年艺术作品展”(Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection)上,“英国青年艺术家”(Young British Artists,缩写为YBA)的前卫作品,因促使西方社会与当代艺术界的各种感性(sensation)遭遇而引起轰动,这些“感性”用西方媒体的话语描述,包括“爱与性,时尚与食物,浪费与富足,无聊与兴奋,儿童虐待与暴力,疾病、药物与死亡,庇护与暴露,科学与变态,简易与复杂”。展览的部分作品还因过于暴力、色情而臭名昭著,迫使展览主办方不得不在展馆入口处贴出了警示观众、并限制参观年龄的公告,而YBA也一跃成为当代艺术界和大众媒体讨论的明星艺术家们。

珍妮·萨维尔(Jenny Saville)作为YBA女性成员之一,参加了这个颇具颠覆性的展览。与出生于20世纪六七十年代的YBA同仁相比,珍妮似乎不够前卫,不像同仁那样迷恋新媒体和新材质,以此表达对社会问题的关注。相反,她依然坚持具象绘画创作,在“感性”展上的作品,是几幅远远超过真人尺寸的女性裸体油画,采取了写实的风格,却丝毫没有古典绘画女性的唯美感,而是以极度夸张、扭曲的表现方式,完全不顾及男权社会里流行的女性审美,把女性身体形象塑造得壮硕魁梧,宛如巨大的山峦,仿佛是原始的维纳斯真实地站在观者面前,令人咋舌。

其实在“感性”展之前,珍妮已创作《打有烙印的》(Branded

)、《撑着》(Propped

)等极具代表性的作品,引起了一些西方媒体和批评家的注意。由策展人、艺术批评家克莱尔·亨利(Clare Henry)于1992年策划的“一位批评家的选择”展览,是珍妮较早参加的展览之一,克莱尔形容珍妮的胖女人否定了社会对女性的苗条身材的魅力需求,视她们为狂热的女性主义者。由于珍妮的作品风格尚在雏形期,最初人们对珍妮的研究比较碎片化,更多是媒体对艺术家和作品的新闻宣传,或者是批评家在行文中零散的论述。自20世纪90年代以来,西方当代艺术界对珍妮的作品态度变得更为复杂,正如女性主义艺术史学家琳达·诺克林(Linda Nochlin,1931-2017)的评价,“(珍妮的作品)不仅是激动人心的,而且是烦扰人的,极其令人不适的”。在相关的学术或小报讨论中,人们既惊叹珍妮表现女性身体的娴熟出众的写实技巧,又赞誉或者批评作品所具有的大胆、前卫的精神和强烈的女性主义色彩,同时,诸如“令人厌恶的”(disgusting)、“体型异常巨大的”(monstrous)、“grotesque”(丑陋古怪的)、“每个女人的噩梦”(every woman’s nightmare)等这样的词语似乎随处可见。尽管有研究者是站在女性主义角度,肯定了珍妮描绘极具肉感的胖女人、挑战传统文化控制和社会规则的意义,但是文章的措辞同样将珍妮的胖女人形容为“丑陋的”、具有“动物般的身体”:

(珍妮)笔下的极其肥胖的女人是所有被我们的文化认定为“丑陋”事物的典范,同时她们的肉体是十分母性的,她们的态度也是模糊的。

类似“可怕的噩梦”这样的描绘,也常常出现在大众媒体对珍妮作品的相关报道中:

每个女人的噩梦:肥胖的巨大山峦,肥肉横流,庞大而令人生厌的人,她们甚至让鲁本斯那些丰满的女人都看起来枯瘦了。

它唤起了每个女人最可怕的噩梦,这个噩梦是关于赤裸的自己将是什么样子:巨大而颤栗的乳白色的赘肉,布满了微弱的蓝色经脉,留有伸展的痕迹,就像一块块吮吸的牛奶冻糕向观者逼近。

似乎人们无论是对珍妮的作品质疑、批判,还是肯定、推崇,是从女性主义理论、精神分析学、社会学等学术角度的研究,还是大众媒体的报道讨论,都会不约而同地使用含有负面暗示的词语来形容画中的胖女人。一些学者对这个现象做了相关研究:女性主义艺术史家格里塞尔达·波洛克(Griselda Pollock)指出,观看珍妮巨幅尺寸的作品,世俗的反应导致批评家以“丰满得可怕”“巨大的女人”来谈论话题;美国加州州立大学长滩分校的卡斯坦德达(Maria Joscelyne Castandeda)的硕士学位论文,对珍妮作品引发的“丑陋身体”的复杂认知进行总结时,用了“如此要命地,非常地,极其地肥胖!”作为论文的标题。在现实生活中,对于肥胖的激进分子来说,“肥胖”一词的使用颇有侮辱和冒犯之意,以至于一些学者在讨论珍妮的胖女人时不得不特别声明,自己只是使用“肥胖”来形容“身体上巨大”而已,或者说将其视为“一种正常的现象,属于身体尺寸的连续统一体的一部分”。

可见,珍妮笔下的胖女人唤起了人们对“肥胖”的可怕联想,触动了大众的视觉审美经验,促使重新思考女性身体形象的问题:经典的女性身体形象是如何形成的?胖女人是如何在传统社会中成为人们所厌恶的身体形象?这一切是否存在新的可能性?这些问题不仅困扰珍妮这位西方当代女艺术家,也困扰着整个社会,这些问题与我们每一个人的生活息息相关。这是因为在我们的日常生活里,充斥着的健康警告是“完美女性”的广告宣传和对“肥胖女性”的冷嘲热讽。此外,对女性身体的探讨在学术著作、研讨会和媒体报道中频频出现,也成为了人们茶余饭后的讨论话题。

20世纪70年代之后,从女性主义视角研究女性身体形象的学术理论日益流行,揭示了男性话语权下女性的压抑地位,这在某种程度上使得女性从传统艺术史观念的禁锢中解放出来,但是由于女性主义自身的局限性(例如把女性问题的症结都归于父权制度对女性的压迫上),加上人们对于早期激进女性主义者的刻板印象,使得这种理论曾一度受到热捧,也遭到了猛烈的抨击,以至后来出现了谈女性主义、女权主义色变的趋势,年轻的女性艺术家、艺术史论家会害怕自己被认定为女性主义者,也倾向于将女性主义与早期的激进主义和本质主义联系起来。我们不可否认,因为扎根其中,女性比男性能够更深入地了解女性世界,能够更直接把握作为女性对于艺术的创作,乃至理解生活意味着什么,又产生了什么样的影响。女性主义也为人们提供了研究女性身体形象的新视角,促使人们更加关注艺术表达和理论批评所展现的女性真实经验,有助于更加多元化地看待女性问题。但是任何单一的理论研究都不足以再现艺术史的多样性和复杂性,只能作为一种解读和呈现方式,来丰富我们对视觉领域的关注点,引发新的思考。两性关系是复杂地交织于各种问题之中,而女性主义只是单一的视点,倘若我们只是站在女性主义角度进行艺术史的研究,不免会陷入一种狭隘的二元对立论的局限里,过分强调对于艺术表达中的父权制度的批判,会妨碍我们客观地认识女性的处境,从而让我们难以清楚地认识问题的实质。这也正是近年来像波洛克一样的女性主义研究者,倾向于将女性主义的理念和思考放入跨学科文化研究领域的背景里,所希望避免和解决的问题之一。

本文不是站在女性主义角度去解构、颠覆女性在男性视角里的“他者”形象,为胖女人的形象摇旗呐喊,而是试图以探索珍妮作品里的胖女人图像原型作为出发点,将其置于所处的社会、艺术史语境中进行分析,探讨一种具有原始野性审美特征的女性身体视觉形象的演变过程、背景及含义,同时反思当代艺术家对于女性身体的探索和表达将会把人类的审美世界带向何处的问题。

一、 祛魅与解咒——胖女人为何如此可怕?

1.《打有烙印的》与《支撑》系列

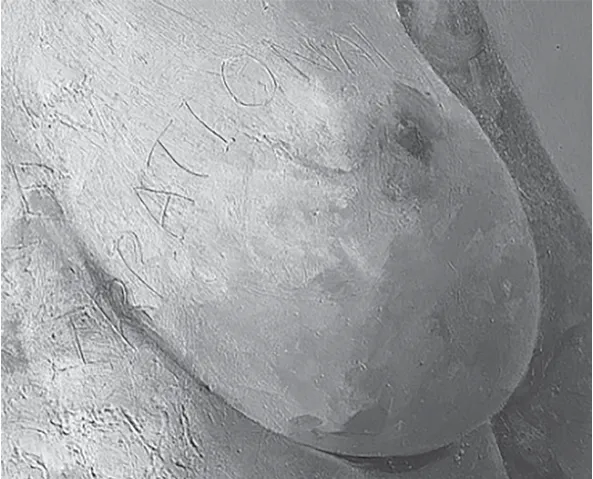

图1:珍妮·萨维尔《打有烙印的》,布面油画,213×183厘米,1992年

1992年,珍妮创作了《打有烙印的》(Branded

,图1),这也是她在格拉斯哥艺术学院的毕业作品之一。该作品长宽各约2米,表现了一个裸体女人背靠墙壁,左手紧捏腹部的赘肉,巨大的身躯和下垂的乳房几乎占据了整个画面,身体上刻蚀了一些显眼的文字烙印。画面顶部露出了微微倾斜的头部,眼睛半睁半闭,俯视观看者,神情自若,又略带冷漠。珍妮曾花数月时间来阅读医学读物了解、研究人体的内在结构,《打有烙印的》属于这之后创作的系列裸体胖女人的油画作品之一。其作品标题“branded”本身,在英文里既指“打有烙印的”,又可解释为“品牌商标的”,两种含义之间又具有一定联系。一般而言,烙印(brand)是打在猪、牛等农场牲畜身上,作为归属主人财产的象征符号,而当烙印出现在人的身体上时,就与身份的界定、识别和所有权发生了关系,无论记号是物质性还是象征性的:在大西洋奴隶贸易盛行的时代,欧洲的奴隶贩子用烙铁给非洲黑人奴隶的胳膊和胸脯打上烙印,带有所属奴隶贩卖垄断公司的纹章,防止他们在运往美洲殖民地的途中逃跑;19世纪以前的欧洲,罪犯身上会烙印上表明其判决的字母;在19世纪法国作家巴尔扎克的小说作品《人间喜剧:朗热公爵夫人》(The Duchess of Langeais

)里,男主人公企图用烙铁在卖弄风骚的女主人公的额头烙上印记以此作为羞辱的标记,没料到情人对烙印急切地渴望,将其视为感情的归属标志。如今追求时尚的潮流人士也会选择纹身、刺青给身体打上特殊的烙印,以此强调个人的独特身份。但是这些侵蚀胖女人裸露身体里的文字烙印,并不是像现代时尚人士那样用来标榜自我,其内容本身更符合西方社会对女性形象的传统定义,像是父权制度文化强加于女性的标记:胸部上是“装饰性的”(Decorative)、“支持的”(Supportive)、“无理性的”(Irrational,图2),腹部上是“精致的”(Delicate)、“娇小的”(Petite,图3),颈部上是“宝贵的”(Precious)。

图2:珍妮·萨维尔《打有烙印的》,(“无理性的”烙印身体局部),布面油画,213×183厘米,1992年

图3:珍妮·萨维尔《打有烙印的》(“精致的”“娇小的”烙印身体局部),布面油画,213×183厘米,1992年

“无理性”可谓是这种形象定义的思想核心,自柏拉图以来的西方哲学思想,女性常与“无理性”联系在一起。正如亚里士多德的《政治学》对斯巴达社会颇有敌意的一番叙述,指出在这个国家里男人过着艰苦克制的生活,女人却过着奢侈的生活,还特别强调了“拉西第蒙的妇女们的放荡是自古已然的”。女性所象征的“无理性”在推崇“理性”的西方文化语境里往往遭到批判,女性被要求以男性的“理性”标准来控制自我身体,塑造一种“装饰性的”“支持的”“精致的”“娇小的”“宝贵的”等理想化形象。这些词语让我们想起那些西方古典艺术作品中经典的女性裸体像,她们所具有的理想美与我们的日常经验息息相关,又超越了经验本身,能够愉悦感官,又符合理性的概念和形式。其实这种理想美在不同程度、不同观念意识里发生了变化,但是“理想美”的概念从文艺复兴到现代西方人头脑中逐渐被塑造成一种视觉的完美典型,甚至成为一种无生气、程式化的模式。就像19世纪学院派的女性裸体画,用历史和神话题材精心包装,在沙龙、夏季展览和世界博览会上大获成功,成为当时市场价格最高的艺术画种,这与商业社会审美趣味的庸俗性有关,也反映了“理想美”的经典化和模式化。

1867年,法国巴黎世界博览会展示了1857至1867年之间的法国绘画精品,包括热罗姆(Jean-Leon Gerome,1824—1904)的《法庭上的芙里尼》(Phryne before the Areopagus

,1861年)、卡巴内尔(Alexandre Cabanel,1823—1889)的《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus

,1863年)等绘画,这些画作大多被皇帝购买,也受新兴工商业资产阶级的好评。这种矫饰的“理想美”的女性裸体画遭到了库尔贝、马奈、左拉等艺术家和作家的反对,但是在当时他们所提倡的现代女性裸体画不幸处于大众审美视野的边缘地带,库尔贝和马奈创作的女人体被排斥在世界博览会之外,并遭到观众的不解和批评家的抨击。随着19世纪下半叶物质消费文化的发展,打扮入时、身材苗条的“时尚巴黎女郎”成为理想的女性形象,在时装插画、杂志广告、海报等大众传媒中广泛流传,于高雅艺术中扮演了重要角色,也频频出现于马奈、莫奈等当时的前卫艺术家的作品里。1900年的法国巴黎世博会的主入口处还安放了一座高大而庄重、优雅而现代的“巴黎女郎”雕像,以此作为国家象征。“时尚巴黎女郎”超越了地域和社会阶层的局限性,构建了现代西方女性气质的象征性形象,促使西方女性竞相通过商品消费追逐效仿,以至于在当时欧洲各国的海外殖民地传播开来。与此形成鲜明对比的是,19世纪以来,极度肥胖的身体作为“无理性”的象征成为了西方社会文化的批判对象,出现一种将肥胖与无节制的欲望、贫穷、道德缺陷、死亡等建立联系的观点,尤其认为肥胖的女性身体是令人厌恶的,并暗示这些不能控制自我身体的女性也无法掌控自己的生活,“肥胖女郎”“猪面女郎”只能出现在维多利亚时代的“怪人秀”里。在1900年法国巴黎世界博览会上,西非法国公司展馆有一幅壁画,描绘了一对西化的非洲黑人夫妇在殖民地的豪宅花园里的生活场景。黑人女性身着巴黎时尚女郎的礼服,头戴大檐帽,一手撑着阳伞,一手翻着一本画册,上面或许展现了巴黎女郎的真正模样。这幅壁画讽刺了黑人女性的健壮丰腴,与时尚巴黎女郎的苗条优雅形成了鲜明对比,充分展现了当时的欧洲人对于两种女性形象分别象征着的所谓的野蛮与文明、原始与现代的微妙态度。该壁画的照片还在当时作为一篇报道1900年世博会的文章的插图发表,用来证明“‘土著人种’是次等人种”的断言。同时,对肥胖的恐惧导致19世纪末精神性厌食症女性患者大量出现,厌食症还曾被看作一种极端的自我身体的控制能力,尤其是富有女性特有的疾病。科学技术的不断发展消除了19世纪对于精神性厌食症的变相认识,但是大众媒体对肥胖的批判和减肥产品的宣传、肥胖与健康的医学警告,使得人们对于肥胖的恐惧感丝毫没有减退,反而与日俱增。如今越来越多的西方年轻女性患上了厌食症,或者与之截然相对的易饿病。这样的社会现象也激发了珍妮的创作灵感,她曾对媒体说:

就像一场神秘的大规模的流行病一样,85%的女性都在节食。似乎女性没有超级名模的身材就不能在生活里获得成功。人们或许认为艺术学院的学生不那么信奉,但是我的同龄人都沉迷于节食,甚至有人一天要服用几百片泻药,还有人说‘我想变得像骨头一样瘦’。具有讽刺的是,你越瘦,你的身体就越不成熟,越缺乏你所追求的性感。瘦的性感象征是一种矛盾。

这就涉及了“branded”的另一层含义“品牌商标的”。现代的品牌商标(brand)如同打在商品上的烙印(brand),规定了该商品的归属权和属性,而在现代语境里,身体常常被商品化,成为一种消费符号。英国画家汉密尔顿,这位波普艺术的开山鼻祖曾在拼贴画作品《什么让我们今天的家庭如此不同如此迷人?》(图4)展示了一间满是潮流商品(电视、吸尘器、录音机、电影海报等)的房间里,一个坐在沙发上的裸体女人,正是大众媒体广告、影像里出现的“完美女性”形象——她们身材标致,性感地掐着光滑而富有弹性的腰部和腹部,或者托起丰满的胸部,大多是作为某个减肥、美容产品或时装品牌的形象代言人以唤起人们的消费欲望——也暗示了这样的女性作为新的“维纳斯”,尤其受到女性的狂热崇拜和追捧。在裸体女人身旁,一个握着棒棒糖形状网球拍的男人做出健美动作,这样体格健壮的男性形象是商品社会的新“大卫”,吸引了众多男性复制和效仿。这件作品隐含了20世纪50年代以来物质消费文化的日趋流行,人们热衷于消费的原因和含义也更为复杂,并不是单纯为了满足商品广告刺激起来的欲望才进行消费。身居于这个自我陶醉的梦幻世界里,无论是女人还是男人,总是对自我的身体感到不安,在商品社会里身体作为个体面对他人的符号。人们迷恋于身体所暗含表露的身份地位,为了满足自我欲望,选择通过消费堆积如山的商品来塑造自己的身体,以此获得社会认可的记号、标签和“品牌商标”,实现物品所有者的价值,甚至不惜让身体商品化,过分强调身体的感官审美,把精神头脑抛在一旁。

图 4:汉密尔顿《什么让我们今天的家庭如此不同如此迷人?》(局部),拼贴画,26×24.8厘米,1956年,德国蒂宾根美术馆。

珍妮的《打有烙印的》的女人体姿势让人们联想到了这些“完美女性”,打在身体上的文字烙印,像是社会文化为女性身体贴上了商标,使女性成为附属于男性控制力下的造物和财产,又为男性迷恋、膜拜的欲望对象。

1991年,就读于英国格拉斯哥艺术学院的珍妮获得了在美国俄亥俄州的辛辛那提大学学习的奖学金,并在为期半年的留学时间里阅读了法国当代女性主义哲学家露丝·伊里加蕾(Luce Irigaray)等人的理论著作,之后回到格拉斯哥创作了包括《打有烙印的》在内的毕业作品,我们可以推测《打有烙印的》这件作品的标题是受到了伊里加蕾的理论启发。伊里加蕾对弗洛伊德、拉康的学说中以男性为核心价值的视觉中心主义提出了批判,她认为女性的价值是由女性身体作为商品根据父权制度在权力交换过程中所具有的价值决定,从而导致了女性的他者地位。事实上,一些西方研究者也常常将珍妮的创作与伊里加蕾的理论联系起来,认为珍妮的胖女人体现了伊里加蕾的影响。

不过珍妮的作品并非单纯的女性主义批判,其作品里的胖女人身体形象,在流行审美文化里是“不合格”的,既是对定义理想女性形象的“烙印”“商标”的一种讽刺和颠覆,也断然否定了作为“理想美”的和被商品消费符号化的女性形象。罗素在《西方哲学史》探讨了女权主义较早体现于古希腊人对酒神巴库斯的崇拜产生的“迷狂”,有身份的古希腊主妇和少女成群结队借着酒力在荒山上整夜狂欢,这种神秘的宗教仪式令古希腊男人懊恼,他们却不敢反对宗教。图像与烙印文字产生了极不和谐的关系,颠覆了其认定女性形象的传统内涵,从而挑战了女性身体的常规概念。

“我不是画体型硕大、令人厌恶的女人。我所画的女人是被人们视为体型硕大而令人厌恶,她们的大腿被想象为永久地蔓延下去。”出于这种想法,珍妮在1992年创作了《撑着》(Propped

,图5)、《支柱》(Prop

,图6)和《无题》(Untitled

,图7),这三张画尺寸同《打有烙印的》,均为2.13×1.83米,画面中的裸体胖女人不约而同地坐在一个小小的支撑物上,夸张描绘了大腿部位,就像是那些热衷于减肥的女性所惧怕的“大象腿”,粗壮、怪异而丑陋,占据了整个画面的一半,只在画面上端留下女人体头部的一角。正如《打有烙印的》一样,这些胖女人也歪斜着头,高高昂起,瞅着下方,似乎在主动邀请站立于画面前的观众向上凝视的目光,又带着一种不屑与冷漠。不同的是她们双腿缠绕着一条高耸的独凳,扭曲变形而更加臃肿。《撑着》的胖女人还穿着一双平跟的白色尖头鞋,这样的鞋似乎更适合小巧的芭蕾舞演员或者新娘。她的双手紧紧扣住大腿,尽力“撑着”保持身体平衡的姿势让人产生了极度的紧张感。如果说伊里加蕾对珍妮的思想影响在《打有烙印的》还表现得含蓄委婉,那么在《撑着》里就相当旗帜鲜明了。在《撑着》表面上刻有一段文字,直接引自伊里加蕾1985年所出版的《他者女性的内视镜》(The Speculum of the Other Woman

)一书内容:如果我们继续以同样的方式言说,就像几个世纪以来男人们所做的,我们彼此都会失败。话语会再次通过我们的身体在我们的头顶上方消失,也让我们消失。

图5:珍妮·萨维尔《撑着》,布面油画,213×183厘米,1992年

图6:珍妮·萨维尔《支柱》,布面油画,213×183厘米,1992年

图7:珍妮·萨维尔《无题》,布面油画,213×183厘米,1992年

这些文字是反向刻在整个作品画面上,需要借助镜面来阅读。伊里加蕾在《他者女性的内视镜》等著作里创造性地运用了“Speculum”这个术语,既指可观看自我的内视镜这种妇科工具,也指话语作为世界的镜像,即通过话语思考世界的现实和客体,这被伊里加蕾视作女性展现身体的崭新视觉反射模式。珍妮亦在努力寻找一种新的话语,她对艺术史上经典女性身体形象的解构,不仅是以传统技法刻画硕大无朋的胖女人肉体,也有对传统写实绘画里女性身体的观看视角提出挑战。

艺术家从变形角度关照女性身体早在文艺复兴绘画大师丢勒制作的版画《艺术家画女性裸体》(图8)已有体现,该作品描绘了艺术家通过透视图仪器以短缩透视法的角度观察、绘制女人体。即使这样,这种常规透视法的变形方式刻画女性裸体通常是传统绘画所不容的。库尔贝的《世界的起源》采用了这样的角度意在对传统的“维纳斯”题材和观察方式发起挑战,也因对女性私处露骨得近乎色情的描绘引发了极大的争议。以仰视变形的角度描绘女人体近似一种窥视癖的观看方式,就像弗洛伊德的恋物癖男孩从下往上观看女性,将男性窥视的目光和视觉的幻想投射于毫无防备的女性身体上,使之处于男性的支配下,正因如此,似乎也不大受现代女性写实画家喜爱。

珍妮也以仰视变形的角度极为写实地刻画女人体,却消解了其窥视的成分,强调了这种观察方式本身传达的真实性、空间感的视觉效果,类似曼坦尼亚《哀悼基督》(图9)所表现的基督肉身。这位意大利文艺复兴画家以短缩透视法将基督那冷色调、毫无生气的身体呈现在我们眼前,并延伸出画面与观者所处的真实空间发生交错,观者被置于现场,又赋予了人物一种宗教的神圣感。

珍妮的裸体胖女人其肉体本身是鲜活而富有生命力的,但皮肤上的绿色、紫色和黄色让她们与曼坦尼亚的基督一样冰冷。与此同时,她们那巨大而松垂的乳房,腹部起皱的赘肉,被身体压得膨胀凸起的大腿,这一切都极为真实地暴露在观者的视野里,宛如悬崖峭壁般陡然耸立,向观者逼近。这些胖女人只是审视观者,或是平静地向画面外凝视,或是眼睛半睁半闭,不会在意观者形形色色的态度。这种寻找女性身份话语的尝试在珍妮之后所创作的自画像《方案》里体现得更为突出,也发生了微妙的变化。

图8:丢勒《艺术家画女裸体》,版画,1525年,来自《画家手册》插图

图9:曼坦尼亚《哀悼基督》,蛋彩画,68×81厘米,1480年,意大利米兰布雷拉宫美术馆

2.《方案》

图10:珍妮·萨维尔《方案》,布面油画,274×213厘米,1993年

1991年,珍妮在美国留学期间观察、拍照记录了大量的外科整形手术过程。到了1993年,珍妮花了近乎一整年的时间创作这张以画家本人为模特的油画作品《方案》(Plan

,图10)。该作品高近3米,宽2米多,尺寸超过了1992年所创作的《打有烙印的》等作品,画面采用了短缩透视法,身体如同靶子被画上了一个个不规则的圆形轮廓,这正是人体抽脂手术前的准备工作。那些接受整形手术的人所经受的肉体伤痛与身体轮廓的调整过程,让作为观察者的珍妮重新思考她的绘画主题与内容。虽然同是展现胖女人的肥硕身躯,《方案》这张自画像并没有刻意强化身体的扭曲变形,突出鲜明的女性生理特点,表现出一种强烈的女性主义色彩,相反,她的身体显得坦然自如,却激发了更多西方媒体和学者的讨论,她为何也如此可怕呢?

在现实世界里,女性身体的“美”常常成为男性附属的审美对象,男性身体作为英勇的力量象征,成为衡量异性的标准,特别是在古典传统的审美世界里,男性裸体的理想形象更多表现为英雄式的人物。相比之下,女性成为男性幻想的美好客体,从属于男性的凝视,更多被视为情欲化的观看对象。就像诺克林在《19世纪艺术中情色与女性意象》所指出的,女性裸体在西方艺术中的意象含有一种被动的意味,不仅是由拥有者、观看者的态度造成,也和艺术家、创造者本身的心态相关。女性的凝视和主体性成为20世纪80年代以后众多女性主义者追问的话题,一些女性艺术家将自己的形象置于作品里作为同时被观看和自我审视的对象,借以摆脱女性身体作为缪斯和模特出现的传统艺术模式,这种主体性自然是习惯的“凝视”“幻想”所不容的。

具有主体性的女性打破了常规的主客体关系,她们既不符合父权社会制度所定义的女性形象,又违背了女性自身所熟悉的美好形象,成为一种游离于两者之间的怪物。对珍妮的胖女人这样的解读在很多西方研究者那里达成了共识,不过关于主体性如何表现人们众说纷纭。有学者倾向于从自我与他人、主动与被动、外界和内在的身体触摸关系来解读这些胖女人的主体性,认为触摸发生在其肥胖的身体上时,消解了纯粹的视觉经验对于女性身体的形式、展示和体验的控制力,也挑战了触摸的主体定义,甚至直接将《方案》里女性裸体环抱胸部的动作视为一种自我身体的抚摸。这种解读显然是受到了伊里加蕾的“抚摸”(caress)、“触摸”(touch)理论的影响,这种理论将女性自我抚摸(在男性看来颇有些自恋的行为)的行为视作因生活的强制和局限所禁锢,认为自恋抚摸可以重新唤醒女性被压抑的各种身体器官,能够自我控制,从而摆脱父权文化为女性设置的紧箍咒,实现性别平等。问题是,珍妮的裸体胖女人的主体性是否真的体现于此呢?

这个问题很难直接回答,但是珍妮在谈及《方案》创作时明确否认了该作品表现“触摸”“爱抚”的说法:

有些人认为它展现了对身体的爱抚,但是我在创作的时候从未这样去理解。对于我而言,其实这更多是现实生活里,胸部丰满的女人不得不把胸部提起来才能观看到她们自己身体的其余部位。不把你的胸部提起来你就没法观看你身体的其余部位。这就是我所感受到的自我审视的概念。

我们可以从视觉图像入手探索问题的答案,在这里将《方案》与19世纪法国学院派画家布格罗的《春归》(图11)做一番比较。《春归》里年轻的女人体象征春天,与珍妮的胖女人一样环抱胸部,这种动作或许源自马萨乔《逐出伊甸园》(图12)里捂胸哭号的夏娃,但是《春归》里的裸体女子丝毫没有夏娃的羞耻感,她那趋向成熟的身体似乎在抵御爱欲诱惑,又像是沉浸在一种青春期自恋式的爱抚之中。尽管布格罗深受当时新兴资产阶级喜爱,本人亦倡导绘画呈现视觉的完美,这张唯美的《春归》却是维多利亚时代创作的最具争议性的图像之一,曾在1891年、1976年两次展出时被男性观众用椅子或铜像猛砸,袭击者声称以此保护女人的美德。倘若《春归》被有些人视作是令人厌恶和可耻的与爱抚、触摸所体现的女性自主性有关,那么珍妮的裸体胖女人在观者看来如此可怕是否与此相关呢?

图11:布格罗《春归》,布面油画,201×118厘米,1886年,美国乔斯林美术馆

图12:马萨乔《逐出伊甸园》,湿壁画,1427年,意大利布兰卡契教堂

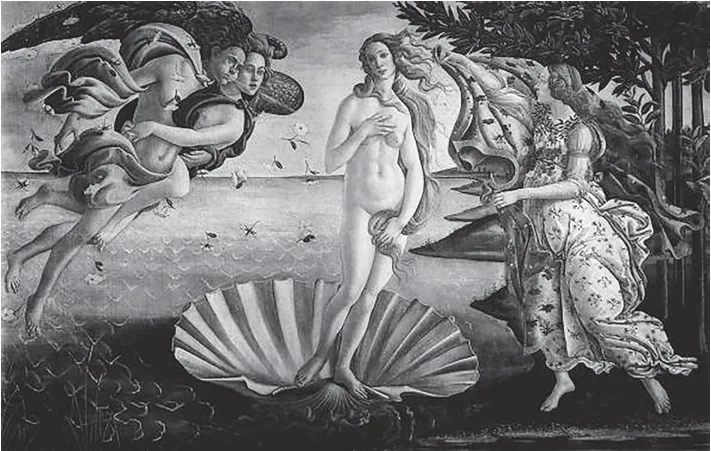

从图像语言本身来说,《方案》里的裸体胖女人虽然与布格罗《春归》的女人体动作相似,却丝毫没有后者那种唯美的愉悦感或者自恋的情绪,反而更像是波提切利《维纳斯的诞生》(图13)的维纳斯,显得神圣而庄严。珍妮在绘画时采用了各种罐子调和大量色彩,而非用小小的调色板来调和,《方案》表现出局部身体的色调差异,用珍妮的话来说是想“尝试并反思身体和光线的液态表现形式”。当观众立于如此巨大的画幅面前,画上的女主人公紧闭的双腿壮如圆柱,又抹去了画面的色情感,不像珍妮1999年创作的《母体》以短缩透视法将一个躺着的变性女人的生理器官赤裸裸地展现在观众眼前。同时《方案》延续了《打有烙印的》《撑着》的基本构图,占据画面2/3的大腿和腹部运用了大量的米黄色,融合些许灰蓝色,凸显了肌肤的光滑和肉体的敦实,身体表面的轮廓线时隐时现,深褐色与银白色结合,有着金属般的光泽,甚至让人能隐约感受到抽脂仪器插入身体的刺痛,倾斜的头部同样只露出小小的一角,俯视观众,产生压迫感。她那占据画面1/3的手臂环抱胸部,胳膊青筋突起,乳房也被挤压得膨胀变形,采用了紫红和青色,仿佛能看到血液在奔腾流淌。她那向下斜视的眼神,按珍妮的说法是在观看自己的身体,却与《打有烙印的》《撑着》一样,审视着观者,那些直面人像隐私处、不得不仰视观看整个画面的观众,宛如面对巨大的原始女神像,心生敬畏,丝毫没有了窥视私密的欲望。

通过视觉图像的比较,笔者认为让胖女人显得可怕的主体性不是通过意义模糊的环抱胸部或内在触摸的身体语言表现,更多是体现于她们主动的自我关照。因此我们也能够理解创作者本人的阐释,珍妮在否认别人对《方案》表现“身体爱抚”的解读时,更多地强调一种“自我审视”的概念。

图13:波提切利《维纳斯诞生》,蛋彩画,173×279厘米,1486年,意大利乌菲齐美术馆

“自我审视”与“主体性”的关系是现代人自身亟待解决的问题。在商品社会里,文化形式的自我观念不断被社会标准重新评估,自然的自我,或者说“真正的”人,被消费社会异化为商品的性质所掩盖,个人自我身体形象的建构是以大众商品文化为前提,人的主体性需要通过他者的审视标准来确定,主动地或者不自觉地模仿商品构建的影像中的身体形象,从而取代了用一种自然眼光进行自我审视的方式。长期以来,女性不断有意识地进行反抗男性的凝视,却在无意识中将男性主导的媒体社会的眼光投射到自身,内化为自我评价,没有真正实现自我关照的独立性。这就不难理解生活在大众媒体塑造的“完美女性”形象铺天盖地的时代里,女性会不自觉地竞相模仿、狂热追求苗条骨感的身材,恐惧肥胖和丑陋的外表,愿意躺在手术台上,让自己的身体作为整形手术的靶子,任凭手术师标注需要抽脂的部位,如同画地图上的等高线一样,这正是珍妮《方案》的灵感来源和试图传达的信息。

女性主义艺术家辛迪·谢曼的《无题》系列摄影作品对“主体性”与“自我审视”的命题进行了深入探讨,她将自己的形象置于电影和广告的场景里,兼有主角和“他者”的双重身份,戏剧夸张地扮演那些观众熟悉的女性形象,手法荒诞,自我审视的方式不同于通常女性对于自我的关照。珍妮也不希望单纯作为观看和审视的主体或对象,受到辛迪的影响,她在自己的《方案》中扮演了模特、艺术家和观众三个角色,也更加关注身份之间的交换。珍妮在创作时参照了大量的照片,包括来自画家本人、朋友、医学读物、报刊杂志等,通常只是局部身体的拍摄,平时也会花数个小时观察模特身体画特写,但是正式绘制《方案》这样的大幅油画时,她不会参照现实的模特,由于自身身高和画室空间的问题,她使用脚手架和镜子辅助创作,将一面镜子搁置在画架上,用七面镜子摆成一圈放在周围。有意思的是,珍妮声称自己在创作时不时转圈观看镜子,不是观看自己的身体(或着衣或赤裸),而是观察自己正在创作的绘画作品,以此描绘她所关注的肉体,展现身体的故事。

镜子这一工具让我们回到了伊里加蕾的理论,伊里加蕾无论是最初以女性主义领军人物的身份出现,批判父权文化对女性身体形象的建构,还是后来偏向于讨论定义女性主体自身的问题,都以镜子作为对象进行了详细的论述,包括使女性身体物化为反映男性形象和价值的平面镜以及展现女性身体的内视镜,她还在《性别与谱系》里断言人们观看镜中的自我是为了愉悦他人,绝少拷问身体和灵魂的状态,绝少为了自我的成长。颇受伊里加蕾理论影响的珍妮在谈及《方案》时,有一段镜子与身体的阐述却与伊里加蕾的观点发生了分歧:

当你观看镜中的自己时,也会有类似的紧张感。我想人们不仅会在其周围扮鬼脸。我的意思是人们会在镜前做在他人面前从未做过的事。他们在镜子中拥有自我的图像。我想要这种紧张感,以一种有某个地方不对劲的方式看待自己。这就是你所看到的。你没有看到任何背景,背景是毫不相干的,你所看到的就是你。

图14:一位年轻女性观众在珍妮·塞维尔的裸体胖女人前驻足凝视,该油画作品为《接合》,布面油画,304.8×167.6厘米,1994年

通常而言,受到以男性视觉为中心的大众媒体所塑造的美丽性感的女性形象影响,镜子是作为满足欲望、自恋心态和愉悦他人的工具,但是珍妮跳出了这种成见,她将镜子视为反映真实自我图像的手段,也试图用绘画表现这种紧张感,毫不掩饰地表现真实而“丑陋”的女人体,甚至以艺术家本人为模特,在画面里以自己的脸审视着自我的身体。主动地观察自我的行为动作并不就是自我审视,女性的自我审视也不局限于此,它有着丰富的内涵,更多是一种身体的自觉意识,就像是珍妮1994年创作的《接合》(图14),体型巨大的胖女人没有注视观众,也没有俯瞰自己的躯体,而是背部朝向观众,袒露自己满是赘肉和斑纹的宽大躯干,眼睛闭着,似乎在沉思,毫不在意周围的喧嚣,同样让我们不禁伫立沉思,深感敬畏。

这些裸体胖女人如此可怕有着复杂的原因,但其中很重要的一点,即无论她们是平静地俯视我们,或是凝视画面之外,还是背对我们的目光、陷入冥想,都表现出了一种身体关照的自觉意识,这种主体性使得她们可怕,因为无情地揭示了现实社会生活中女性身份的尴尬处境,正如西蒙娜·波伏瓦所指出的,“女人的悲剧,就是这两者之间的冲突:总是作为本质确立自我的主体的基本要求与将她构成非本质的处境的要求”。

二、 追根与溯源——胖女人从何而来?

当我们把目光从作品里可怕的裸体胖女人转到创作者身上时,也许很难相信这些作品是出自珍妮之手,西方媒体对她本人的形容多是“漂亮的(Pretty)”“娇小的(Petite)”“小巧的(Small)”等颇有传统女性气质的词语,即使身材略有些丰满,也不属于肥胖人群。还有媒体报道说在1994年伦敦萨奇画廊举办的“年轻的英国艺术家(第三回)展”上,出席自己展览现场的珍妮看起来一点不像艺术家,穿着普通,身材娇小,反倒是许多慕名而来的观众看上去更像是艺术家,皮肤上穿孔打钉,衣着古怪,吊着鼻环。人们不禁会问,这些可怕的胖女人从何而来?

1.现实的肉身

20世纪60年代末70年代初,西方掀起了第二次女性主义运动,反抗50、60年代社会对女性角色的重新压抑以及对女性的性欲压制,与之伴随的是性解放运动和避孕药的广泛使用等。尽管第二次女性主义崛起、风靡之后,遭到了否定和批判,但是女性通过对身体、真实的生理和心理体验的重新认识才能使自己不再是男性话语中的“他者”的理念一直被延续下来,女性主义艺术理论也在后现代主义体系中得到了发展,女性艺术家不断重新审视她们的身份认定,“身份审视的第一个目标就是在女性身体内探索”,从朱迪芝加哥、小野洋子、舍尼曼、玛丽娜·阿布拉莫维奇、辛迪·谢曼等老一辈女性主义艺术家,再到卡拉·瓦尔克、塞西莉·布朗等新一代女性艺术家,纷纷用现实或抽象的身体表达对身体建构和性别、种族身份的思考,她们所展现的身体形象通常是破碎的、变形的、丑陋的和非理想化的。

受到第二次女性主义运动的影响,20世纪西方社会兴起了“脂肪女权运动”,随之而来的还有更为广泛的“肥胖接纳运动”(或称“肥胖解放运动”)。支持者成立了相关组织,如“促进肥胖接纳国家协会(NAAFA)”“国际身材接纳协会(ISAA)”,乃至“肥胖研究国际联合会(IASO)”这样颇有学术性的组织,并召开会议,编著出版了很多类似《肥胖?那又怎么样?因为你不必为你的身材道歉》、《大得快乐:改变你对自我身体的想法》等宣扬肥胖文化的读物。受这种运动思潮影响,还出现了“填充百合花(Padded lilies)”这样的水上芭蕾小组,她们以行为艺术的方式,宣传“花样游泳、身体接纳、肥胖力量与任意身材的健康”理念(图19)。“肥胖解放运动”的产生说明了随着饮食结构、生活环境的变化,在西方社会肥胖人士,特别是超重人士增多,人们开始重新审视肥胖的身体,试图改变对肥胖、超重人群的偏见和歧视。这样的运动颇受争议,也成为大众主流媒体所批判、猎奇、娱乐、戏谑和讽刺的对象,在现实中更多的西方年轻女性着迷于苗条骨干的身材和抽脂整形手术。尽管珍妮的胖女人在很多人看来肥胖臃肿、丑陋可怕,却有很多欧洲各地的女性给珍妮写信,表示很高兴珍妮的绘画展现了她们的真实面目,互联网上还出现了“珍妮·萨维尔”讨论社区和民间官网。

出生于20世纪70年代的珍妮,受到了女性主义思想潜移默化的影响,她在美国的学习期间阅读了大量女性主义理论著作,也颇受波洛克、诺克林等著名女性主义艺术研究者关注。达里厄塞克的《母猪女郎》这样的女性主义文学作品为她提供了灵感,同时辛迪·谢曼等女性艺术家的作品直接影响了她的创作方式。珍妮喜欢观察生活中的胖女人和做整形手术的人,她对肉体有着极大的兴趣,这与作为画家对于材料、肌理效果的敏感有关,其作品又超出了审美范畴的探讨,更关注胖女人的身体形象如何建构,正如很多探索身体的女性艺术家前辈及同龄人那样。

1995年至1996年,英国时尚摄影师、电影导演格伦·卢琦福德(Glen Luchford)以珍妮为模特,两人合作创作了《闭合点》(Closed Contact)系列摄影作品,展现了珍妮被玻璃挤压变形的身体,只有肉体的扭曲、皮肤的肌理感,几乎看不出珍妮原本的模样,颇有珍妮的绘画风格(图19)。美国摄影师奈杰尔·帕里(Nigel Parry)同样以珍妮为模特拍摄了系列照片,呈现了截然不同的风格,一种是珍妮叼着香烟、赤裸上身、沾满油画颜料的狂野形象,另一种则是珍妮在自己的巨幅油画前向外凝视的恬静形象(图20、图21)。以下三张插图所展现的摄影作品里的珍妮,就像是三个珍妮一样,自我艺术风格的珍妮,艺术创作时的珍妮(也可以说是他人眼里的珍妮)和现实生活中的珍妮,共同构成了珍妮的身体形象。

图19:格伦· 卢琦福德、珍妮·萨维尔《闭合点》系列,摄影

图20:奈杰尔·帕里《珍妮·萨维尔》肖像系列之,摄影

图21:奈杰尔·帕里《珍妮·萨维尔》肖像系列之二,摄影

那么,珍妮作品里这些貌似肥胖得如此可怕的女人的原型究竟来自何方?珍妮在1994年面对媒体时告诉大家:“美是什么?美通常是男性对女性身体的想象。而就她们个人而言,我的女人是美丽的”。她似乎是在告诉我们:这些肥胖女人的人物原型来自那些探索身体的女性艺术家,来自那些为自我身体权利发起抗议运动的肥胖人士,来自那些给珍妮写信的女人,还有摄影作品里的珍妮自己……来自她们这些所有人物形象的叠合!换句话说,她们来自于现实中极为普通、随处可见的活生生的女性,来自于她们感到自豪的肉身,来自于她们的追求人人身体平等的审美内心,来自于她们天生的伟大母性之爱,同时与男人一样时时呼唤自由和自然野性的灵魂。

2.野性的惊喜

图22:《威伦道夫的维纳斯》,发现于奥地利威伦道夫,石灰石,高约11厘米,旧石器时代,维也纳自然历史博物馆

当我们抬头仰视珍妮的裸体胖女人时,宛如面对一尊巨大的原始女神像,诺克林曾这样生动地描绘《方案》,“这个形象好像是一个蚂蚁眼中看到的、有着强烈透视效果的20世纪晚期的威伦道夫的维纳斯”,很多研究者也将两者联系起来。这种具有野性文明审美特征的女性身体形象是否是珍妮的图式原型?珍妮没有做过相关的阐释,但这并不影响我们进行尝试性的探讨。

欧洲原始艺术里的女性人体雕像,通常被西方人以罗马爱神“维纳斯”命名,前面附加上发现地名。不同于古典化的维纳斯,她们通常是五官模糊、乳房硕大、手臂细小、腹部隆起、腰部健壮、臀部丰满、大腿粗壮的肥胖女性裸体,例如《威伦道夫的维纳斯》(图22)、《持角的维纳斯》《莱皮乌凯的维纳斯》,均采用了突出女性生理特点的裸体形象。即使一些人体雕像经过简化变为抽象的形体,例如德国巴登州派特斯弗尔出土的9个原始女性雕像都只有呈半蹲状的身躯,形如勺,同样强调了臀部丰腴的特征。很多学者将这些原始的维纳斯视为与人类繁衍生息有关的生殖女神、丰收女神,也有学者认为她们不是表现一个特定的女人,而是整个女性群体。

原始的维纳斯并不是原始艺术的唯一女性审美形象,例如基克拉迪的大理石少女是更为苗条、符合几何法则的女性裸体。这两个形象宛如孪生的姊妹,正如肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)所指出的,“甚至当两种维纳斯差别最大时,它们也各有着另一面特征”。后世的艺术家更多追求几何法则的维纳斯,甚至成为了古典艺术的“理想美”的定型,直到进入现代艺术才渐渐被打破。但我们不应忽略即使在西方现代艺术以前,依然有许多像古戎、鲁本斯、伦勃朗、库尔贝等人这样的艺术家追求狂野原始的维纳斯。

法国文艺复兴时期的雕塑家让·古戎在1547年至1549年间创作的巴黎圣洁者喷泉浮雕《水神》(图23),选择了在当时还带有野性的欧洲北方女人作为女神的人物形象。尽管人物身体上的虚实圆弧线和衣纹中的大量富有韵律的波状线,使得这些女神的姿态柔和、轻盈,富有动感,衣纹似水涟漪,但是她们已不是“地中海型”的古希腊理想女性,而是从凡人不可企及的人体审美中解放了出来,获得了自然生命,所崇尚的是一种肩胛稍狭、盘骨发达、能够健康生育、略带野性的世俗美人。

图23:让·古戎《女神》,石浮雕,1547年,巴黎圣洁者喷泉

图24:鲁本斯《镜前的维纳斯》,布面油画,1615年

图25:库尔贝《浴女》(局部),布面油画,227×193厘米,1853年

如果说古戎的《水神》的野性美还带有古希腊古典美的韵味,那么17世纪弗兰德斯画家鲁本斯的裸体女人更具有世俗精神,甚至健壮丰腴得有点过于肉感,被温克尔曼形容为即使古希腊画家宙克西斯的女性人像按照荷马的胖瘦观念来说是“丰满的”,也不会像鲁本斯的人物“那样肥胖,和过分地肌肉臃肿”。有学者认为当代西方艺术界存在一种新巴洛克风格的发展潮流,并将珍妮的作品视为其代表作品之一,这种观点虽然遭到了质疑,反对者认为珍妮作品表现的杂交性概念过于激进而无法与巴洛克的不规则性相比较,更倾向于视为杂交性和不稳定性的后现代概念,但也承认珍妮的胖女人有巴洛克艺术的味道,珍妮自己也着迷于巴洛克艺术。可以说,珍妮的女人体所承袭的更多是一种巴洛克风格的精神,例如《镜前的维纳斯》(图24)里维纳斯展现了丰腴的背部,丘比特举着镜子反射出她的正脸,她在镜子中又似乎在观看画面外的观众,不禁让我们想起珍妮的《接合》里那个背对观众展现肥胖肉身的裸体胖女人,前者更多带着愉悦与情欲,后者更多带着冷漠与抗拒,但从绘画技法和表现来说,两者都取材于现实中丰满、自在的女性人体,又以想象力和艺术语言加以夸张,更关注肉体和肌肤的逼真性和肌理效果,颜色厚重而色调丰富,就像真实的肉身,这常常被推崇表现人体内在结构的传统欧洲艺术视为一种“肤浅的表征”,因此具有颠覆性,塑造了一种自身完满的女性。

库尔贝的《世界的起源》有着强烈的色情意味,遭到很多人的质疑和厌恶,但不可否认的是库尔贝尝试以现实主义风格表现女人真实的肉身,也是对物质化社会导致人的异化的一种批判。就像他在1853年创作的《浴女》(图25),那个背对我们的女性裸体,身体扭曲,赘肉堆积,从容不迫地走向树林,与一旁惊慌倒地的着衣妇女形成鲜明对比,也唤起了珍妮《结合》里的胖女人形象,就不难理解珍妮曾谈及对库尔贝的兴趣。

原始的维纳斯所具有的野性,体现在罗素所描述的古希腊妇女们借酒神狄奥尼索斯崇拜所带来狂欢的放浪形骸中,也体现在德国哲学家尼采所推崇的酒神精神里,作为一种过于丰富的生命力流溢成的创造性,让人们重新审视自我存在与现实生活,亦出现在很多现当代艺术家的作品里。

珍妮在媒体采访时曾谈及创作“纪念碑性”女性裸体的原因,她坦言自己喜欢巨大尺寸带来的空间感,以及观者身体与那些巨大尺寸的人体之间的物理关系所带来的不同空间感,也着迷于德库宁“女人系列”的油画作品(图26)。德库宁在创作这些女人时怀着对女性的不满和发泄的情绪,作品具有情欲上的攻击性,但是从视觉语言本身来说,这些女人身体超出了常规的边界,狂放不羁,充满了生命活力,更像是原始的图腾,这也正是珍妮承袭的一种表现方式。

很多人将珍妮与英国画家路西安·弗洛伊德联系在一起,尽管珍妮本人更多强调她与这位前辈的不同,表示弗洛伊德的作品更多是叙事性的场景和故事,而她的作品要表达的故事只是肉体自身。但是像弗洛伊德的《沉睡的救济金管理人》(图27)一样把真实的肉身的存在感表现得淋漓尽致、直指人心,让我们心生敬畏,这也正是珍妮的女人所承袭的具象绘画传统。

图26:威廉·德库宁《妇女》,布面油彩,135×147厘米,1952年

图27:路西安·弗洛伊德《沉睡的救济金管理人》,布面油画,151×220厘米,1995年

女性艺术家妮基·德·圣法尔早期以射击艺术的行为表演而闻名,作品流露出了个人经历的苦闷之情,但后来创作的女性雕像“娜娜”系列(如《黑色维纳斯》,图28)走出了这种发泄的表现方式。这些女性雕像的形象大多皮肤黝黑(也有其它肤色),烘托出身上的比基尼,鲜艳亮丽、格外打眼。但她们不是沙滩上身材苗条的性感女郎,更像是原始的黑色维纳斯,躯体丰腴饱满,夸大了女性生理特征,在城市公园里嬉戏玩耍,自信张扬,也带着对父权制度社会文化的嘲讽。1996年,妮基与尚·丁格利、培奥夫·乌尔特维德在瑞典斯德哥尔摩当代美术馆创作了《她:一座大教堂》的大型装置艺术作品,以一个躺卧的女人体为外形,内设咖啡厅、电影放映厅等,陈列了一些艺术作品,该作品表面上是让人们满足窥探的欲望,实际上让人们感到尴尬与不安,无论穿着怎样优雅得体,无论身份地位怎样,也无论怎样尝试,都只能选择她的私处这个唯一的开口进出她庞大的躯体,但进入身体以后也无法靠近她真实的肉身,更像是进入了人们自我的臆想里,宛如面对原始的维纳斯,尴尬不安、面色羞愧、内心惊慌的是我们。

图28:妮基·德·圣法尔《黑色维纳斯》,雕塑,1967年

珍妮的YBA同胞们以“震惊美学”的创作方式吸引人们的眼球,挑战日常经验,作品运用了大量的医学、生物学技术和元素,不惜以极端的方式关照身体,反讽当今的商品消费社会,自身又无法摆脱其制度下的行为逻辑,遭到了崇拜与批判。然而,无论是黑人艺术家克里斯·奥夫里用大象粪便装饰的《圣母玛利亚》(图29),或是特瑞西用各种与身体有关的媒介展现“坏女孩”的私人生活,还是珍妮的裸体胖女人,或许都是以一种当代方式探索原始的维纳斯,当人们陷入消费社会、科学技术所带来的自我膨胀的心态时,无情地揭露了现实的可怕和对于生存的恐惧,让我们回到对生活本性意识的危险之中,又以艺术的方式把这种反思转变为人生存的理由,让我们敢于直面现状,探寻生命与人性,提示人们“人的血肉之躯有别于机器,无论技术如何发达,物质如何富有,生命和人性一样真实地存在着,永远不可能被替换”。值得一提的是,这种探索也给年轻的英国女设计师带来创作灵感,获得2008年英国D&AD设计学生奖的作品《合一》(At One

)(图30)沙发直接受到了珍妮的《支柱》的影响,将木头和皮料结合,就像是瘫在木椅上的变形人体。在瑞典韦克舍艺术博物馆外面有一组雕像,由瑞典女艺术家玛丽安娜创作,展现了一个瘦骨嶙峋的女人和一个肥胖丰腴的女人面对面站立着,就像是被文明社会塑形的我们与野性的维纳斯相遇对视(图31)。身体成为人们关注的话题,究其原因与人们对生命的追问和对死亡的思考密切相关,随着生物、医学等技术的发展,人们习惯用科学、解剖学的眼光打量自己的身体,同时自我不断膨胀,欲望不断增长,也渐渐忽略了内心深处的某些东西,遗忘了人类原始的天真。从社会文化来讲,胖女人向人们提出了一个尖锐的问题:随着人类社会历史的发展,自然人的审美属性不断被新的审美文化取代,到了今天,受到制度、社会、文化对身体的束缚,面对生物技术、性别的模糊、虚拟图像信息的爆炸、思想的多元,我们真实的肉身会走向哪里?我们的审美会走向何处?人类未来的命运又将是什么?

图29:克里斯·奥夫里《圣母玛利亚》,大象粪便、绘画颜料,1996年,英国维多利亚米罗画廊

图30:玛丽·安·塔德《合一》沙发,木、皮料,2008年

图31:玛丽安娜·林德伯格·格尔《青铜女人像》,青铜,2005年瑞典韦克舍艺术博物馆

珍妮的艺术让我们与野性的胖女人再次相遇,她笔下的胖女人们,胖得几乎没有边界,庞大的肉体通常超出了画面的视觉范围,似乎主动从画面里站立了出来,裸露自己完全不符合审美标准的肥胖身体,漠然审视那些不得不仰视观看的观众,而不是作为他人凝视和臆想的欲望对象。因为她们的身体具有一种抗拒性,毅然抛开了传统女性身体的审美标准,我们不禁会有视觉压迫感,激发起类似“强壮的”“可怕的”“崇高的”这样的感受。她们那毫无节制的身体,似乎暗示有着女性主义者的“无理性”“迷狂”和对父权制度的反抗精神,有着硕大而鲜活的肉身。而她们自身如巍峨的山峦般岿然不动,祛除了艺术史上经典女性形象的魅惑,解去了大众媒体对女性身体形象的咒语,构成了艺术史的“理想美”女性形象的他者,从而唤起了人们对于她们的恐惧,迫使我们再次审视现实中的苦恼现状和依然令人困惑、也无法回避的性别、身份和审美问题。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》指出,“社会就是人和自然的完善化的统一体——自然的真正复活——人的彻底的自然主义和自然的彻底的人道主义”,而借用当代马克思主义“实践存在论美学”的观点,审美活动是人的基本存在方式和基本人生实践的统一。我们似乎可以得出这样的结论:也许,这些艺术史上的胖女人,就像是从原始走来的维纳斯,为人类文明带来了一种自然与人性的狂欢,带来了野性的惊喜。同时我们可以预见的是,当代艺术家们对女性身体形象的丰富与多元化探索与表达,将会在信息网络时代潜移默化地作用于人类审美感知世界的新方式,从而进一步影响我们对待世界的审美态度,对性别、身份问题的自身认知,对对象世界的实践改造,也将为人类获取更大的精神自由,而孜孜不倦地追寻更为丰富的答案。

Bibliography 参考文献

:李建群:《女性主义艺术走了多远?——女性主义革命在西方当代艺术中的意义》,《世界美术》2009年第2期,第87—94页。

[LI Jianqun.“Nüxingzhuyiyishu zou le duo yuan? Nüxingzhuyi geming zai xifangdangdaiyishu zhong de yiyi”(How Far Has Feminist Art Gone? The Significance of Feminist Revolution in Western Contemporary Art).Shijie meishu

(World Art

) 2 (2009): 87-94.]刘岩:《差异之美:伊里加蕾的女性主义理论研究》,北京:北京大学出版社2010年。

[LIU Yan.Chayi zhi mei: Yilijialei de nüxing zhuyi lilun yanjiu

(Sexual Difference: The Philosophical Vision of Luce Irigaray).Beijing: Peking University Press,2000.]邵亦杨:《YBA与后前卫——从英国青年艺术现象看西方当代视觉文化的论争》,《美术研究》2005年第1期,第28—41页。

[SHAO Yiyang,“YBA yu houqianwei——cong Yingguoqingnianyishu xianxiang kan xifangdangdaishijuewenhua de lunzheng”(YBA and Post-Avant-Garde: The Debates on Contemporary Visual Culture).Meishuyanjiu

(Art Research

) 1 (2005): 28-41.]——:《身体策略与社会政治——西方当代身体艺术谱系》,《美术研究》2012年第1期,第87—105页。

[——.“Shenticelue yu shehuizhengzhi——xifang dangdaishentiyishu puxi”(Body Strategy and Social Politics: Contemporary Body Art Genealogy).Meishuyanjiu

(Art Research

) 1 (2012): 87-105.](法)西蒙娜·德·波伏瓦:《第二性(合卷本)》,郑克鲁译,上海:上海译文出版社,2011年。

[Beauvoir,Simone de.Di

’erxing

(The Second Sex).Translated by ZHENG Kelu.Shanghai: Shanghai Translation Publishing House,2011.](美)彼得·布鲁克斯:《身体活——现代叙述中的欲望对象》,朱生坚译,北京:新星出版社2005年。

[Brooks,Peter.Shentihuo

——Xiandai xushu zhong de yuwang duixiang

(Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative).Translated by ZHU Shengjian.Beijing: New Star Press,2005.](美)露丝·E·爱斯金:《印象派绘画中的时尚女性与巴黎消费文化》,孟春艳译,南京:凤凰出版传媒集团、江苏美术出版社,2010年。

[Iskin,Ruth E.Yinxiangpai huihua zhong de shishang nüxing yu Bali xiaofeiwenhua

(Modern Woman &Parisian Consumer Culture in Impressionist Painting).Translated by MENG Chunyan.Nanjing: Phoenix Publishing &Media Group and Phoenix Fine Arts Publishing.LTD,2010.](美)琳达·诺克林:《在性的涅槃中漂流》,高蕾蕾译,《世界美术》,2000年第4期,第45—47页。

[Nochlin,Linda.“Zai xing de niepan zhong piaoliu”(Floating in Gender Nirvana).Translated by GAO Leilei.Shijiemeishu

(World Art

) 4 (2000): 45-47.](英)罗素:《西方哲学史》上卷,何兆武、李约瑟译,北京:商务印书馆,1963年。

[Russell,Bertrand.Xifang zhexueshi (A History of Western Philosophy).Translated by HE Zhaowu and LI Yuese.Beijing: The Commercial Press,1963,137.]

Castandeda,Maria Joscelyne.“So Terribly,Terribly,Terrifically Fat: Rethinking Jenny Saville’s Grotesque Female Bodies.”M.A.,California State University,Long Beach (2009),1-121.

Davies,Hunter.“Interview: This is Jenny,and This Is Her Plan.”The Independent (London)

,March 1,1994.Rowley,Alison.“On Viewing Three Paintings by Jenny Saville: Rethinking a Feminist Practice of Painting.”Generations &Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings

.Edited by Griselda Pollock.London and New York: Routledge,2005,122-32.Jenny Saville

.New York: Rizzoli International Publications,2005.- 国际比较文学(中英文)的其它文章

- 从外部世界看中国

——艾利克教授访谈录* # - Formative and Alternative Reading of Scripture: IchijKaneyoshi’s Interpretation of the Nihon shoki in Fifteenth-Century Japan*

- 对同一个“摩西”,打开“等待”的方式不同

——从跨文本对话角度评莫言新作《等待摩西》* - 从欧洲比较语言史看语族概念的形成* #

- China after Japan’s“Dawn to the West”: Modern Japanese Literature through the Eyes of a Chinese Scholar*

- 讲述灾难的方式:列宁格勒大围困诗歌研究*