从欧洲比较语言史看语族概念的形成* #

达尼尔·贝提 巴黎高等师范学校

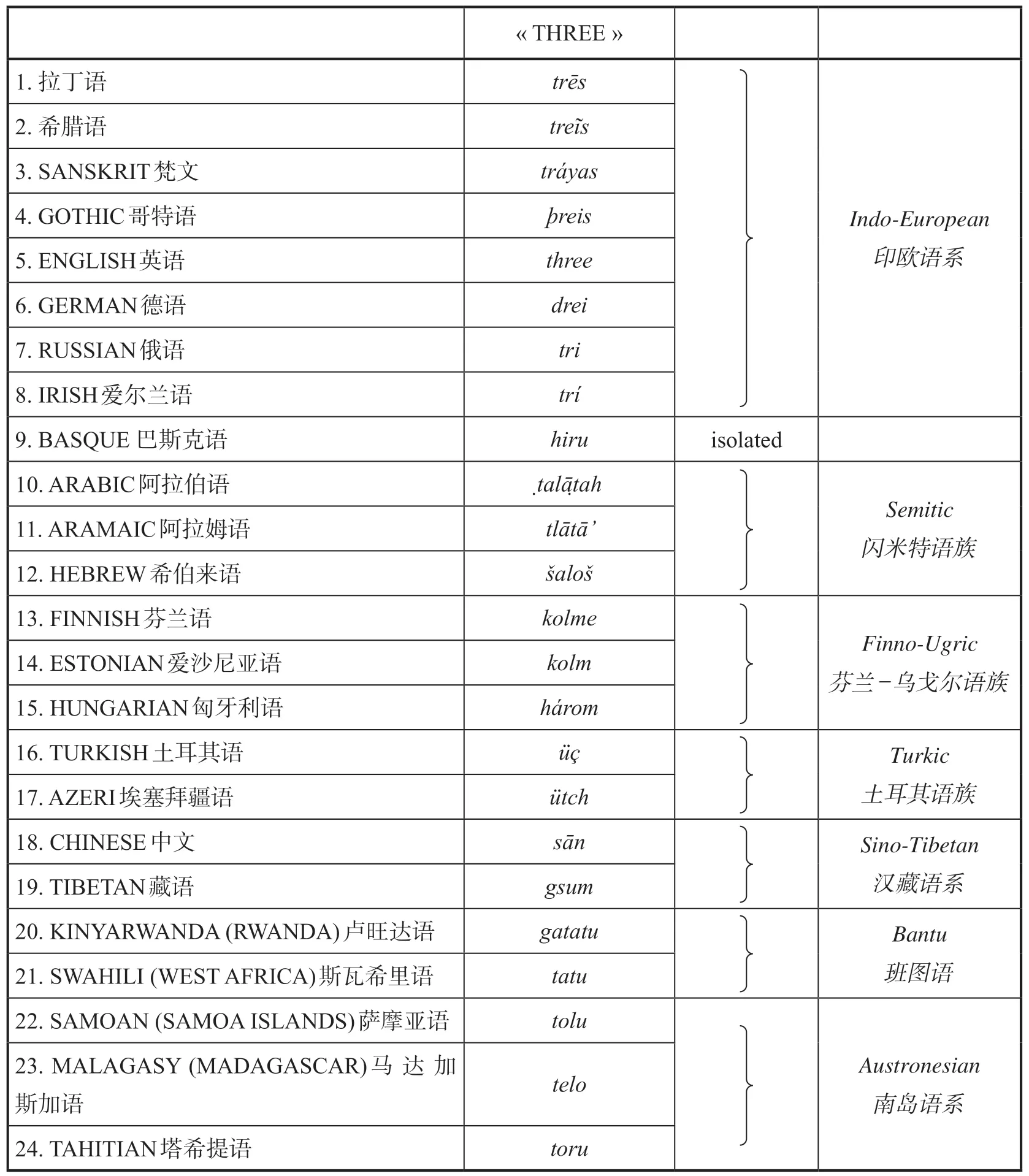

印欧语言之间的比较以及印欧共同语源的重构是一个需要掌握许多语言知识的研究领域,其特点是具有高度的技术性。本文将聚焦于欧洲语言从古代到当代的历史比较上,这是因为语族概念是印欧语言学建立的基石,但很多人对这一概念的理解常有偏差,认为是放之四海皆准的简单概念,觉得语言比较以及将语言划分到各个语族是基于实践经验,其真理性对世界上任何时代的每一个个体都是无可置疑的。但事实上,语族概念是经过多个世纪缓慢发展来,而且直到近代才在特定文化背景下形成的。为了阐释这一语言学的基本概念,我先给出一张列出了不同语言里的数字“三”的图表:

« THREE »1.拉丁语

我们很容易就能看出每个语系或语族中语言的相似性以及与其他语系的相异性。这些显而易见的差异看似为重构共同的语言源头提供了极大可能, 但就如我刚才所说,语族概念在人类文化史上,至少在欧洲出现得很晚。我将欧洲历史分为五部分:古代 、中世纪 、欧洲文艺复兴和古典时代、19世纪和20世纪及延续的21世纪。

Ⅰ 古希腊-拉丁时代

需要指出的是,那个时代对语言比较和归类毫无兴趣。原因之一就是古希腊文化把世界上的居民分为希腊人和野蛮人。野蛮人的提法第一次出现在荷马的《伊利亚特》里 (Iliad

,2,867),那些亚洲的少数族裔卡里亚人被称为barbarópōnoi

,这个词语的意思是“讲外国话的”。这个词语事实上暗示了希腊人对外国文化的理解:bárbaros

是在模仿外国人无法正确讲希腊语的样子。这种强烈的蔑视解释了古希腊人为什么不关注他们生活环境中的其他语言。古希腊历史学家希罗多德非常详细地描述了从埃及到他们已知世界尽头的不同国家的文化和习俗,却对他们的语言完全漠视。例如他指出波斯语中有以相同字母做名字结尾的用法,却没有做进一步的探讨(Histories,I,139)。令人吃惊的是,希罗多德从来没有看到古希腊语和古波斯语这两种印欧语言之间存在的巨大相似性,如下面的例子所示:希罗多德生活在波斯帝国的一个城市哈利卡那索斯(Halicarnassus),所以他有接触波斯语的机会。尽管如此,他从来没有对自己的母语和波斯语之间的相似性加以关注。

GREEK希腊语 OLD PERSIAN古波斯语 MEANING意义hupér upariy « above »thérmos garma- « hot »dídōmi dadātuv « to give »dus- duš- « ill,bad »ónoma nāman- « name »poús,podós pāda- « foot »phbrātar- « (cl> « mother »homós hama- « the same »

柏拉图在他的对话录《克拉底鲁篇》里提供了许多希腊词的词源,但也没有去比较其他语言。他仅有一次注意到古希腊语和弗里吉亚语(Phrygian,在安纳托利亚,今属土耳其)间的相似性,但也没有进一步探究。对外国语言的漠视在古罗马时期也是主流,但较之古希腊时代略有不同。与古希腊人不一样的是,古罗马人从一开始就要面对高出他们很多的古希腊文化,所以受过教育的古罗马人有以希腊和拉丁共为双语的强烈意愿,这促使古罗马人在古希腊语和拉丁语间做比较。然而当时一个普遍的共识认为拉丁语是古希腊语方言,这就限制了两种语言之间的真正比较。这一观点在拉丁语的语法传统中被不间断地阐述,例如拉丁语语法学家瓦罗(Varro,116—27 BC)在《论拉丁语》(“De lingua latina”,5,96和101)中就持这一观点。这观点一直持续到十九世纪。

Ⅱ 中世纪

基督教在欧洲近古时代的传播深刻改变了对语言多样性的观念。首先在《圣经·创世纪》(11:1-9)中有关巴别塔和多种语言来源的故事:在大洪水后只讲同一种语言的人类决定建一座高到足以到达天堂的塔,被触怒的上帝推倒了巴别塔并让人类开始说各种不同的语言。这对整个欧洲中世纪的语言观产生了相当大的影响。7世纪的西班牙语语法学家塞维利亚的伊西多尔(570—636)认为最终导致建巴别塔的最初共同语言是希伯来语,即《圣经》语言。他在《词源》(1,1)中写道:“所有国家都拥有同一种语言,称为希伯来语。”

这一观点长期以来为很多欧洲中世纪学者所赞同。如果希伯来语是最初的语言,那么另两种《圣经》语言——希腊语和拉丁语也必须来自希伯来语。而世界上其他语言就必然源自这三种语言中的一种。因此中世纪盛行的语言观是:

这种语言等级结构的形成也和中世纪到文艺复兴时期欧洲的社会语言有关。拉丁语是西欧唯一的书面语,被用于所有文化生活中。拉丁语和罗曼语间的冲突发生在我们所说的加洛林王朝复兴时代(8至9世纪),即查理大帝统治时期(768—814),自此之后古典拉丁语被视为只是一种确立了书写标准的死语言。这导致大多数欧洲国家的大量双语化,即地方方言开始在书面语中出现。“地方方言”一词来自拉丁语“生而为奴的人”,所以指奴隶的语言,即口语和俗语,与书面语相反。因此相对拉丁语,法国的罗曼语就是口语。中世纪的法国口语是最早以严谨的语法规则来书写的。第一个法语文本,即《斯特拉斯堡誓言》(842),是当时的历史学家尼塔尔德(Nithard,约795—844)从拉丁文翻译而来。而用法语的原因是需要将《斯特拉斯堡誓言》讲给德法双方士兵听,而他们几乎不懂拉丁语。几个世纪后的法国最流行的文学是武功歌,常由游吟诗人在法院前吟唱,这些武功歌几乎不用拉丁语,包括写于11世纪著名的《罗兰之歌》。对法国、意大利等讲罗曼语的国家,以及英国、德国等讲日尔曼语的国家,甚至讲斯堪的纳维亚语国家来说,拉丁语是它们的文化顶点。这解释了当时的人对地方方言的漠视,除了伟大的意大利诗人但丁(1265—1321)是极少数例外:他的《神曲》是用意大利语写的。很少有人知道但丁也是第一个对西欧语言进行分类的人:他在《论地方方言的修辞》(1303或1305)一书中对意大利语的使用进行推广。但丁试图表明是意大利语而非拉丁语更适合雄辩。在此书的第一章第八节中他对欧洲的语言情况作了观察:在欧洲有三种类型的语言,取决于他们如何表达肯定的“是”:说JA(即日耳曼语言)的语言,说NAI(即希腊语)的语言,第三种是使用不同虚词的语言:“当他们表达肯定时,一些使用oc,一些使用oïl,其他的使用si。”

第三种语言是指罗曼语,普罗旺斯地区使用oc,北部法语使用oïl,其他地方比如意大利,加泰罗尼亚和西班牙使用si。此外,但丁补充说,在西班牙语、法语和拉丁语中有不少相同的词语,并列举了一些例子。应该指出但丁在使用“拉丁语”一词时是指古典拉丁语和他自己的母语——意大利语。以下是他给出的例子:

LATIN拉丁语 ITALIAN意大利语 FRENCH法语 SPANISH西班牙语 词意Deum Dio Dieu Dios 上帝caelum Cielo ciel cielo 天堂amorem Amore amour amor 爱mare Mare mer mar 海terram Terra terre tierra 地Est È est es 是(第三人称单数)uiuit Vive vit vive 活着(第三人称单数)moritur Muore meurt muere 死亡(第三人称单数)amat Ama aime ama 爱着(第三人称单数)

虽然但丁第一个看到罗曼语的共同起源并试图建立欧洲的语言分类,但他没有意识到拉丁语是罗曼语的祖先,却把它看做是一种为文学使用而创造出来的人工语言。而且但丁也没有提供一个可以自圆其说的语言历史模型来解释希伯来语、希腊语和拉丁语的相互和相对关系。从这一点来说,他显然仍属于中世纪。

Ⅲ 文艺复兴和古典时期

中世纪末期在语言比较方面具有三个主要特征。首先,奥斯曼征服拜占庭(1453)后,许多拜占庭学者流落到意大利,古希腊语重新回到历史舞台中心。虽然不能说古希腊语在晚古时代(公元476年)和拜占庭陷落(公元1453年)之间的一千年已被遗忘,但古希腊研究的复兴正发生在15世纪的西欧。然而传统语言史观直到16世纪才有大变化。第二个特征是,语言多样性的开放观点应归功于15世纪末美洲大陆的发现和欧洲冒险家在世界各地的广泛旅行,这使欧洲社会接触到不同的语言。第三个特征是因为16世纪导致新教改革的宗教革命及其两个领导人物马丁·路德(1483—1546)和让·加尔文(1509—1564)。新教改革旨在使人民摆脱罗马天主教传统,从语言学的角度来看,导致两个后果:拒绝拉丁语作为《圣经》语言,回到原来的古希腊语和希伯来语;将《圣经》翻译成各种不同的欧洲语言,以使信徒可以互相交流。许多欧洲本土语言在16世纪才出现,由此可证与新教改革有关。

从15到16世纪,文艺复兴的人文主义表现出对语言多样性的兴趣。在此期间出版的大量有关世界上其他语言的语法书可以为证:第一本意大利语法书可以追溯到1437—1441年,第一本西班牙语语法书是在1452年,第一本阿拉伯语语法书是在1505年,第一本法语语法书是在1530年,第一本葡萄牙语语法书是在1536年,1568年出版第一本波兰语法书,1573年出版第一本德语语法书,1604年出版第一本日语语法书,1612年出版第一本土耳其语法书,1638年出版第一本巴斯克语法书。在欧洲出版的第一本中文语法要稍晚些,是约瑟夫·亨利·德普雷马尔(1666—1736)以《科学语言谈》为题在1720出版的。文艺复兴也见证了第一次尝试描述世界各种语言的百科全书,虽然起头很简朴。在1537年,捷克人文主义者格勒纽斯(Sigismund Gelenius,1497—1554)在瑞士巴塞尔出版了一本《词汇交响曲》,这是一部没有注释的小词典,格勒纽斯在书中只列出了与拉丁语词汇对应的希腊语、德语和斯拉夫语词汇。以下是词典中的一页:只有词汇的并列而没有对这四种语言的认知。

Mithridates

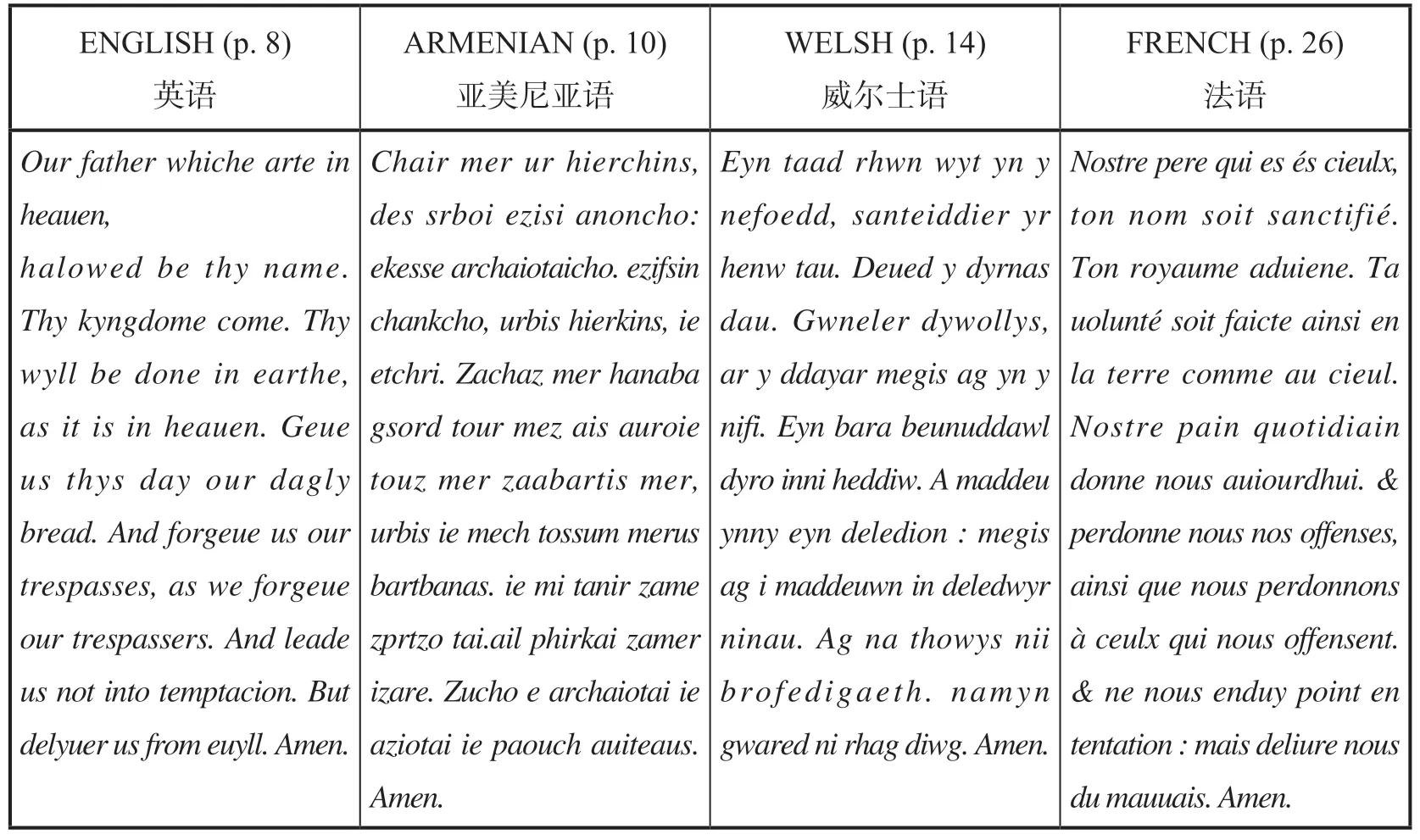

,De differentiis linguarum

),由瑞士人文主义者格斯内(Conrad Gessner,1516—1565)于1555年出版。Mithridates是古希腊国王米特里达梯的名字,这位国王因能说多种外语而闻名。这是一部按字母顺序排列的语言百科全书:书里有对每种语言的简要描述和解释的例子。但在某些方面,格斯内仍然属于中世纪:例如他认为世界上所有其他的语言都是对最初的希伯来语的破坏。尽管如此,这是语言比较发展的重要里程碑,他提供了许多关于之前鲜为人知的不同语言的信息,从而开启了一种真正的语言多样性研究的方式。为了说明语言间的区别,格斯内开启了一种之后在欧洲将被不断模仿的方式,即在尽可能多的语言里比较基督徒的《主祷文》,下表是格斯内在书中提供的亚美尼亚语、威尔士语、英语和法语的主祷文:但格斯内提供的语言相当有限。关于美洲、非洲或亚洲语言的知识在十六世纪仍处于起步阶段,当时也没有关于中文的知识。虽然语言多样性被缩减到几种,但却是朝着正确方向迈出的第一步,在接下来的几个世纪将出现更好更丰富的关于语言的百科全书。

ENGLISH (p.8)英语ARMENIAN (p.10)亚美尼亚语WELSH (p.14)威尔士语FRENCH (p.26)法语Our father whiche arte in heauen,halowed be thy name.Thy kyngdome come.Thy wyll be done in earthe,as it is in heauen.Geue us thys day our dagly bread.And forgeue us our trespasses,as we forgeue our trespassers.And leade us not into temptacion.But delyuer us from euyll.Amen.Chair mer ur hierchins,des srboi ezisi anoncho: ekesse archaiotaicho.ezifsin chankcho,urbis hierkins,ie etchri.Zachaz mer hanaba gsord tour mez ais auroie touz mer zaabartis mer,urbis ie mech tossum merus bartbanas.ie mi tanir zame zprtzo tai.ail phirkai zamer izare.Zucho e archaiotai ie aziotai ie paouch auiteaus.Amen.Eyn taad rhwn wyt yn y nefoedd,santeiddier yr henw tau.Deued y dyrnas dau.Gwneler dywollys,ar y ddayar megis ag yn y nifi.Eyn bara beunuddawl dyro inni heddiw.A maddeu ynny eyn deledion : megis ag i maddeuwn in deledwyr ninau.Ag na thowys nii brofedigaeth.namyn gwared ni rhag diwg.Amen.Nostre pere qui es és cieulx,ton nom soit sanctifié.Ton royaume aduiene.Ta uolunté soit faicte ainsi en la terre comme au cieul.Nostre pain quotidiain donne nous auiourdhui.&perdonne nous nos offenses,ainsi que nous perdonnons à ceulx qui nous offensent.&ne nous enduy point en tentation : mais deliure nous du mauuais.Amen.

通过主祷文的翻译来说明语言多样性的做法一直持续到19世纪。当时甚至有过这样的竞争,即出版尽可能多语言版本主祷文的书:在美日赛(Hieronymus Megiser)的书Specimen quinquaginta diversarum atque inter se differentium linguarum et dialectorum

(出版于1603)中有40种语言的版本,而在1680年由安德烈亚斯·米勒(Andreas Müller)编写的《演讲》(Oratio orationum

)里有100种语言,1748年由克里斯蒂安·格斯纳(Christian Gesner)编写的《东西方语言教学语言》列出了200种语言,而19世纪阿德伦和瓦特(Johann Christoph Adelung et Johann Severin Vater)合编的《米特里达梯及普通语言学》(Mithridates oder allgemeine Sprachkunde

,1806—1817,4 volumes)则超过了500种语言。由此可见,16世纪到18世纪间有许多学者对语言多样性发生兴趣,即使他们仍缺乏方法论。也有学者进一步尝试提出语言分类模型。希伯来语在中世纪的优势地位于文艺复兴期间逐渐衰落。虽然16世纪时仍然有例如像法兰西学院教授及人文主义者纪尧姆·波斯特尔(1510—1581)这样的坚定捍卫者。波斯特尔在1570年发起了“词源”(émithologie)运动,这基于如下理论:émithologie一词来源于希伯来词emeth(“真理”),原初的希伯来语言被希腊语和拉丁语有意扭曲,特别是用音节倒置的方法。波斯特尔举出的一个例子是:希伯来词emeth被变形为希腊词etymon(“真正的意义”),这也是法语étymologie(词源)的起源,即研究真正的意义、研究词语的起源。但纪尧姆·波斯特尔的词源运动是臆想的、完全错误的:例如,他将拉丁语imāgō(想象)的词源归于希伯来语em,即矩阵和形式,或认为拉丁语amor(爱)有着希伯来语的复合形式em-or,即光矩阵。因其荒谬性,波斯特尔的词源运动至少具有一个优点,即有助于打消希伯来语是世界第一语言的想法。这一想法逐渐被遗弃后,浮现的问题就是如何分类语言和如何确定它们的起源。

第一步就是对哥特语的发现。哥特语是一种在东欧(可能在保加利亚)使用的古老东日耳曼语,公元1世纪随着日尔曼部落的入侵传到西欧。哥特语的主要文献《法典》很大部分是由哥特主教伍弗拉(Wulfila,约311—383)翻译的《新约》所组成。《法典》于1563年在德国杜伊斯堡附近的修道院被发现,很快引起许多学者特别是德国和荷兰学者的关注。《法典》的发现开启了关于日耳曼语起源及其前历史的讨论。例如荷兰学者伯甘纽斯(Goropius Becanus,1519—1572)在《安特卫普的起源》(1569,第七卷:Gotodanica)中探讨了哥特语和荷兰语之间的关系。必须指出的是,16世纪末出现了两种主要演变促使日耳曼语融入了欧洲语系。一是拉丁语的衰落,甚至科学语言都开始用本土语:德语和荷兰语中的科学语言和拉丁语等量齐观,这也出现在罗曼语国家,比如法国。二是七省低地联合(就是现在的荷兰和比利时)在乌得勒支联盟(1579年)后从西班牙独立出来。荷兰学者的观点很快在关于日耳曼语史前史的讨论中占据主导地位,在这场新辩论中有不少民族主义成分,我们甚至可以将之称为在欧洲语史前史和语言分类的研究中的“荷兰文艺复兴”。欧洲其他地区也不同程度地参与了这一运动。

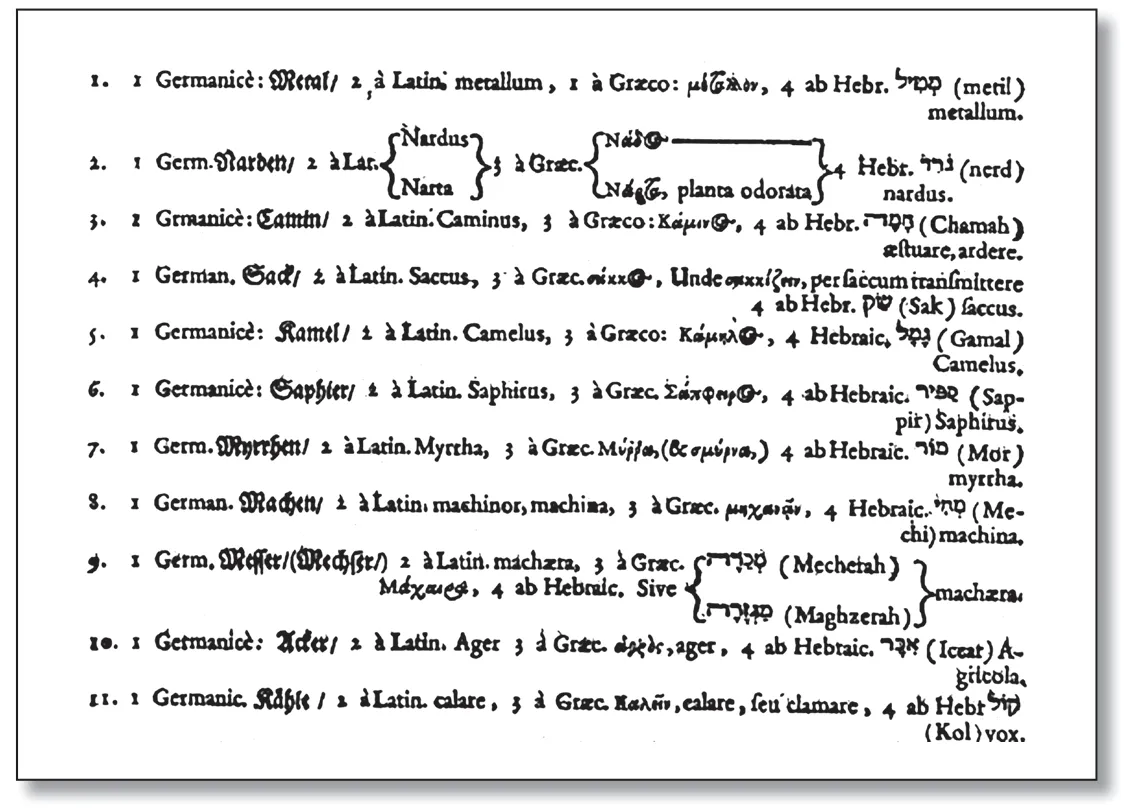

在荷兰人文主义者亚伯拉罕·米洛斯(1563—1637)的《比利时语言》(1612)中,提出了四个不同的“古代矩阵”:希腊语、希伯来语、拉丁语和荷兰语。与中世纪的希伯来语、希腊语和拉丁语三模式相比,这四矩阵新模式引入了日耳曼语族,虽然只在荷兰语的狭窄视野下。另一位荷兰学者乔治·克鲁奇(Georges Cruciger,1575—1636)在1616年出版了《希伯来语、希腊语、拉丁语和日耳曼语的和谐》,他在此书中提出了同样的看法。克鲁奇通过词法比较得出这四种语言属于同一个家族的结论,如下图:

Diatriba linguarum Europae

,1610)中。他以上帝一词为例,区分了四种“矩阵语言”:DEUS语言(即拉丁语或罗曼语)

GOTT语言(即日尔曼语)

THEOS语言(即希腊语)

BOG语言(即斯拉夫语)

DEUS语言源于拉丁语的罗曼语,在这族语言中,上帝一词从拉丁语deus而来,法语是Dieu,意大利语是dio,西班牙语则是dios。GOTT即日耳曼语言,比如英语或德语,在这族语言中,上帝是god(英语)或Gott(德语)。THEOS是希腊语,在这族语言中,上帝是theós

。BOG是斯拉夫语言,在这族语言中,上帝是bog(俄语),boh(捷克语)或bóg(波兰语)。除此之外,斯卡利格还区分了其他次要的语言。他的分类有两个特点:首先他没有提及希伯来语,然而他的分类又涵盖了所有欧洲语言;其次他的分类以上帝在各语言中不同的命名为依据。这是但丁之后,第一次在纯语言基础上的分类。学术界探索新的原初语言推动了语言传播史的发展。学者们试着论证不同语言在欧洲各地的传播方式和它们的共同起源。一旦希伯来语失去其主导地位,欧洲语言的起源问题就无法回避了。最早探索的学者之一是之前提到过的荷兰学者伯甘纽斯(Johannes Goropius Becanus)。伯甘纽斯为欧洲所有语言重构了一种他称之为“雅弗语”的共同语言:《圣经》诺亚三个儿子之一雅弗及其后人的语言。这观点来自一个从中世纪以来就有的理论,即诺亚的三个儿子是生活在亚非欧三大陆人的祖先:

Japhet雅弗→欧洲雅弗人

Sem闪姆→亚洲闪米特人

Ham含→非洲含米特人

最近一次提及这理论的是德国学者谢洛扎(August Ludwig von Schlözer),他在1781年命名了闪米特语族的名字。直到19世纪“印欧语系”理论的出现,雅弗语理论才被确认为没有可靠基础,但其前瞻性在于提出有一种多数欧洲语言的共同起源,而且不用任何一种已知语言来认定这一共同起源。也正是因为“雅弗语Japhetic”这一术语的模糊性和不精确性,它最大程度地打开了原初语言的本地化问题,这和今天我们用“印欧语”这一术语的作用相同。

17世纪上半叶还发现了关于欧洲语言史前史的另一个理论,即所谓的“斯基泰(Scythian)理论”。名词Scythian来自伊朗游牧民族斯基泰(Scythians),他们生活在古代欧洲和亚洲之间,黑海北部的某个地方。斯基泰在不同的古籍里被提到,例如在公元前5世纪希腊历史学家希罗多德的书中。如今无人知晓他们的语言,阿富汗的普什图语(东斯基泰分支)和高加索的奥塞梯语言(西斯基泰分支)可视为它的两个分支。但斯基泰语绝对不是欧洲的原初语言,也不是欧洲语言的祖先,由于没有很多关于它的信息,17、18世纪的许多学者都把斯基泰语视为一种非常古老神秘的语言,所有的欧洲语言都源于此。现在很难确认谁是斯基泰理论的最早推广者,有可能是荷兰学者博克松纳(Marcus Zuerius von Boxhorn,1612—1653),他是法国学者桑麦斯(Claude Saumaise,1588—1653)的追随者,后者在《论希伯来语》(De lingua hellenistica

,1643)中提出过斯基泰理论。德国哲学家莱布尼兹(1646—1716)在关于欧洲语言史前史的作品中也提出了斯基泰理论。与雅弗语理论相比,斯基泰语理论的缺点是用历史语言来构成欧洲原初语,由于没有人知道斯基泰语到底是什么样的,所以其理论影响并不大。另一方面,将斯基泰语认定为欧洲语言的共同来源,会使学者将亚洲语言视为欧洲语言的潜在起源,因此梵文会在一个世纪后被视为欧洲语言的起源。古典时期,雅弗语理论和斯基泰语理论都在欧洲广泛传播。一方面它们为印欧语系理论的提出铺平了道路,但另一方面它们在语言学和历史层面所能给出的论据不太有合理性,这让比较语言学在很长一段时间都处于混乱的局面。

在18世纪的启蒙时代,语言比较没有根本突破,学者们更多关注语言的习得和语言来源,而不是某种语言的史前史。18世纪下半叶,最重要的学者之一是詹姆斯·伯内特(James Burnett),即蒙博德多爵士(1714—1799)。作为苏格兰爱丁堡的法官,他以六册《论起源与语言进步》(1773—1792)的著作而闻名。在书中蒙博德多爵士详细讨论了语言起源的复杂性问题,对德语、波斯语、希腊语和拉丁语做了具体比较(I,602—603):“那些表示男女之间血缘关系的称呼,如父亲、母亲、兄弟,几乎都是每种语言的最初话语。现在看来,这些称呼在条顿语、波斯语、希腊语和拉丁语里都是一样的:希腊语中的父亲(πατερ)和母亲(μητερ),或妈妈(mater),就像在拉丁语里一样,是从条顿人的方言里来的,因此它们是同一种语言;而波斯语中的爸爸和妈妈(baderand

mader)也是一样。拉丁语词中的兄弟(frater)和古希腊语中的兄弟(φρατερ)一样,都来自现在依然在使用的词(φρατρια),所以兄弟在德语里是bryder,波斯语中是brader,英语中是 brother。在排除了这些语言之间密集借用的可能性后,他得出以下结论(第605页):“如果这些语言之间的亲和力正如我所展现的一样,那么凯尔特人与哥特人的语言是同源的,因此结论是,欧洲大部分地区以及亚洲的大部分地区都曾使用过相同的语言或方言。”这显然是印欧语系理论的先声。

同一时期的其他学者试图把希腊和拉丁语归入到凯尔特语源头。这个“凯尔特语理论”是在18世纪下半叶形成的,当时古凯尔特让许多学者为之着迷,尤其当苏格兰作家詹姆斯·麦克弗森(1736—1796)出版《莪相循环诗》时(1760)。我们现在知道《莪相循环诗》是伪造的,其实就是麦克弗森本人所做,但这诗歌在当时使古凯尔特文化流行一时,并推动了一个甚至可称为凯尔特化的运动。凯尔特化在18世纪末被具体化了。有学者试图证明凯尔特语是欧洲最原始的语言,是整体性的标签,它滋养了法国史前史的高卢语和英国的凯尔特语,以及爱尔兰语、威尔士语和康沃尔语,还有也非常重要的法国西部的布列塔尼语。这个时期的代表之一是法国作家安托尼(Antoine Court de Gébélin,1719—1784)。他在1779年至1780年间出版了一本大百科全书《原始世界与现代世界的分析与比较》,其中有两卷专门致力于证明一些法语和拉丁语的词源来自布列塔尼语。所有这些尝试在今天已无价值,安托尼提出的大多数词源完全出自他个人臆想。特别是在单音节词语“根”中寻找所有法语和拉丁语词汇的词源,并认为后者是世界上所有语言的源头,是一种超出证明的臆想。

正如我们看到的那样,18世纪以来,三个主要原因阻碍了语族概念的发展。首先,没有明确方法论来指导语言比较,各种语言间的相似往往被认为理所当然。只有当语音对应的概念被引入时,语言比较才能真正建立在扎实的基础上。第二,当时的语言比较对语言历史不感兴趣,也就是说,对于在欧洲产生语言多样性的历史漠不关心。第三,总有一个研究模式反复出现:即用一种现有的语言,希伯来语或希腊语或斯基泰语或凯尔特语,或用一种想象语言如雅弗语来进行语言的身份认同。18世纪末梵文的发现并没有改变这一模式,它只是为此多提供了一种语言。

Ⅳ 19世纪语族概念的出现

我们经常说印-欧语言学的出现是在18世纪末欧洲对古代印度的神圣语言梵文有所认知之时。这并不代表在此之前欧洲对梵语一无所知。16世纪在印度旅行的意大利商人萨斯提(Filippo Sassetti,1540—1588)就注意到了梵文和他的母语意大利语间的相似之处。18世纪法国耶稣会传教士科尔杜(Gaston-Laurent Coeurdoux,1691—1779)向法兰西古典文学学院(1767年)提交了一篇论文,证明希腊语、拉丁语、梵语、德语和俄罗斯语间的相似处,但他的论文直到19世纪初才得以发表。被认为第一个在欧洲发现梵文的是英国学者威廉·琼斯爵士(1746—1794),他在加尔各答亚洲协会发表了一个著名的演讲(1786年2月2日),这通常被认为是印欧语言学诞生的标志。威廉·琼斯写道:“即便梵文非常古老,结构却非常完美:比希腊语更完美,比拉丁语更加丰富,比这两种语言更精美;这三种语言在动词词源和语法形式方面都有非偶然的强烈相似性,没有一个语言学家在审查这三种语言时会不相信它们有同一语源,即便这一语源在当代可能已经不存在。也因此我们认为,即便哥特语和凯尔特语中混入了不同的俗语土话,但还是与梵文有着同样的语源;我们也能将古波斯语加进来,如果我们所讨论的问题与古代波斯有关。”

梵文、希腊语和拉丁语之间的相似性真的很明显,如下表所示:

SANSKRIT梵文 GREEK希腊语 LATIN拉丁语 ENGLISH MEANING tráyas treĩs trēs

即使没有受过特别的训练,也不难看出这些语言间的深层相似之处。希腊语、拉丁语及其他例如俄语的印欧语和梵文的类似对应关系为重建印欧语的源语言铺平了道路。所以梵语研究及将古印度视为一种神话文明的研究在当时大受欢迎。梵文经常被认为是一种神圣语言,是孕育所有欧洲语言的源语言。印度在欧洲浪漫主义运动中的特殊地位对梵语被视为一种神秘主义语言产生了强烈的影响。这也解释了为什么“印欧”这个概念在欧洲语言学中是一个相对晚近的术语,而且印在欧之前。第一个将语族概念作为标签使用的人是丹麦地理学家马尔特-布鲁恩(Conrad Malte-Brun,1775—1826),他在1810年在法国逗留期间(确切地说是在《全球地理》书中)提出了“印度-日尔曼语”术语,理由是印度东部语和日耳曼西部语是语族中距离最遥远的语言。同时,英国学者托马斯·杨(1773—1829)在1813年提出了“印欧语”术语,认为语族是从印度延伸到欧洲的。19世纪时,当“印欧语”一词被广泛使用时,德国学者仍然使用印度-日尔曼语一词(事实上,他们甚至直到现在还在用这一术语)“indogermanisch «Indogermanic»”,其原因大概并不总是地理上的。

19世纪初印欧语言学的出现并非偶然,和当时几个特定背景有关。首先要强调的是,印欧不是目前唯一的语族:还有在1781年被认可的闪米特语族,1799年被认可的芬兰-乌里亚语族,1816年被认可的德拉维达语族,1840年被认可的阿尔塔克语族,1985年被认可的班图语族,汉语则在1858年被归入藏缅语族。18世纪最后10年和19世纪上半叶的社会文化背景极大推动了语言家族的分类。其中之一就是浪漫主义运动将国家利益和个人精神相连。比如德国哲学家冯·赫尔德(Johann Gottfried von Herder,1744—1803)的《人类历史哲学思想》(1784—1791)体现了这一历史趋势。欧洲19世纪的民族主义的发展也使得将印欧语系视作现代语言的共同语源。第二个背景因素是东方主义,特别是对古印度的迷恋。第三是生物学和古生物学的发展,即将生物和古生物的研究和分类。生物学这一名称是勒马克(Jean Baptiste Lamarck)在1802年提出的。比较语言学受到生物学的深刻影响,所以语言分类和生物分类之间有许多共同点。最后是支持基础研究的学术系统的发展,特别是在德国,语言学家和教育部长威廉·洪堡(1767—1835)领导的大学改革。

印欧语言学在19世纪的发展史可以三个主要人物为归纳,而且都是德国人:弗兰茨·博普(Franz Bopp,1791—1867),奥古斯特·施莱谢尔(August Schleicher,1821—1868)和卡尔布鲁格曼(Karl Brugmann,1849—1919)。他们在语言学发展中发挥的作用之重要,即使其语言理论已经过时,但他们对语言多样性和语言比较的见解仍然让我们受到教益。

柏林的梵语教授弗兰茨·博普经常被认为是印欧语言学之父。他的第一本书《论梵语变位体系:与希腊语、拉丁语、波斯语和日耳曼语的比较》(1816)是语言学史上的一个重要里程碑。博普也因为印欧语言间的广泛比较语法(1833年至1849年出版)而闻名。其中最著名的是他的“凝集理论”,这理论主导了一直到19世纪70年代的印欧语言学研究。凝集理论是指印欧文字是由具有词根意义,被称为“根”的词干和具有语法含义,被称为“后缀”或“结尾”的末音节组成。这种分析到现在仍然有效,即使是在英语词汇中,比如第三人称单数变位的goes也包括这两个要素,根go和音节后缀-es。在梵文中这种分割是完全透明的。以动词ásmi

(我是)为例,可以被分为包括词根ás-(成为)和第一人称单数变位的后缀-mi

。这就是典型的“屈折语言”,与“孤立语”的中文恰恰相反。博普认为在印欧有两种类型的语源:传达词汇意义(如爱、唱、读等)的“动词根”,和传达语法意义(如单数、复数、现在、过去、第一、第二、第三人称)的“代词根”。这两种最初彼此独立的语源在后期融合,代词根成为后缀或词尾。我们之前说过梵文中“我是”(ásmi):被分为根和后缀语法标记即-mi,表示第一人称单数。根据博普理论,ás和mi这两个部分最初是彼此独立的:即“我是”as-和-mi,后来合并成单一的动词形式ásmi。每个后缀和词尾都能从独立代词得出分析。例如,梵文中表示复数的-es可追溯到仍然被保留的指示词sa-。博普的凝集理论在十九世纪非常受欢迎,直到20世纪末才被遗弃。我们现在知道这理论错误何在,但它的重大历史意义无法抹去。在解释第二个重要人物施莱谢尔(August Schleicher)的观点前,首先要介绍19世纪最伟大的语言学家威廉·洪堡(1767—1835)的观点。洪堡一直以语言的类型分类而闻名,这源自构建语法的方式。洪堡区分了三种语言:

a)孤立语言:即语法信息由独立的单词给出的语言。典型的例子是中文:仅举一例,中文语法里的数字通常不和名词发生变化,比较一天和三天,名词“天”不会因为“三”这个复数而发生变化。

b)凝集语言:即语法信息由词尾的特殊标记给出,每个词尾仅具一种语法功能。典型的例子是土耳其语:不同的复数形式被不同词尾所标注。比如单数的房子是ev

,复数房子是evler

,而表示这个地方,表示在一个房子里是ev-de,而在多个房子中是ev-ler-de。c)屈折语言:即语法信息由词尾的特殊标记给出,并能传达多种语法信息。典型的例子是梵文:数字的语法用特殊词尾标注,这词尾传达了复数的概念和句子中单词的功能(这在语法传统中被称为“案例”):在复数房子里是dámasu词尾标记-su同时传达两个信息:复数和表示方位。英语在某些方面仍然是一种屈折语:在“他爱”的语法形式中,结尾s同时意味着单数和第三人称。

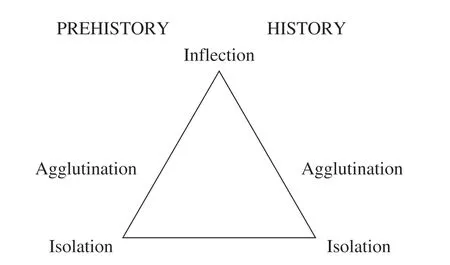

洪堡在19世纪30年代提出的这种类型分类一直沿用到今天,虽然有过不少修改和更正。然而,这三种类型在那时普遍被认为对应于人类发展的三个不同阶段,首先是从孤立语言发展到凝集语言最终到屈折语言。这种以进化概念来区分语言在现在看来当然是错误的,世界上所有的语言,无论什么类型都具有自己的价值。

洪堡的分类由19世纪最伟大的语言学家之一的施莱谢尔(1821—1868)继承。施莱谢尔将达尔文(1809—1882)哲学系统中关于生物物种的演化引入了语言学。根据施莱谢尔的观点,孤立语言、凝集语言和屈折语言代表了人类进化的三个阶段:每一种屈折语言都在其史前凝集,而每一种凝集语言都在其史前孤立。有些语言在进化途中停滞而有的继续进化,通过屈折语言进入进化的最后阶段。令人震惊的是,施莱谢尔被迫认识到历史的进化观察与他的预期想象相反,他提供的解决方案是将之区分为两个独立的运动。他认为在语言史前史中,语言从孤立、凝集和屈折语言发展而来,而在语言历史中,语言从屈折到凝集,最后到孤立语言阶段。这个双重运动可以表示如下:

je chantai

« I have sung »)几乎消失,取而代之的是由区分辅助和分词的分析结构来表示,例如j’aichanté(我唱歌)。同样,拉丁语的被动是也是综合形式,例如amor

« I am loved »,现代法语中则是分析式的表达:je suis aimé

。据施莱谢尔说,这表明语言逐渐开始有机分解。纵观语言的史前史,施莱谢尔坚持的是,作为屈折语的拉丁语言经历了上述的孤立和凝集语言阶段站在了金字塔的顶端。所以从这个角度来看,词源学的实践有不同的功能:目的是在屈折语的印欧语系背景下追溯更古老的孤立和凝集语言。在这点上,施莱谢尔和博普的凝集理论一致。施莱谢尔的理论自19世纪70年代以来被一群被称为“新语法学家”的语言学者所摒弃。“新语法学家”(也称为“年轻语法学家”,从德语Junggrammatiker翻译而来)是一个19世纪70年代在德国莱比锡出现的语言流派,由年轻语言学者们组成,其中最有名的是卡尔·布鲁曼(Karl Brugmann,1849—1919),莱比锡大学印欧比较语言学教授。新语法学家学派只相信经验语言学证据,拒绝施莱谢尔的任何一种整体性理论。新语法学家学派有两个基本原则:第一个原则是所有世界语言具有同等价值,不能认为某些语言比其他语言更为发达。正如布鲁曼所说:“每个人都有权成为一种语言的审查者。”因此对他们来说,不存在语言等级,没有进化模式,凝集理论被摒弃是理所当然的。新古典主义学派的第二个基本原则是,语言演变是一个无意识地和机械地发生在特定情境下的历史事件,也就是说,语言演变无一例外不遵循历史的发展规律。以拉丁语和法语为例。拉丁语有一个短的元音ŭ;这个元音在法语里变成了o,如下面的例子所示:从拉丁语ŭ到法语o的演变是一种无例外的语音演变结果。因为如有例外就必须遵循限制前一种法则的不同语音法则。如果音节是开放的(即音节后面是辅音)并在发音紧张的情况下,短元音ŭ可以发成双元音eu

,就如在拉丁语中的gula

到法语里就是gueule(嘴)。我们知道在15世纪法语里的o变为了ou,比如拉丁语中的curuus

在法语里是courbe

(曲线);而拉丁语的surdus

在法语里变成了sourd

(聋哑)。在新语法家学派里,语音变化被视为机械的和非人为的。新语法学者们“无例外”的基本原则经常受到批评,但却在历史语言学中引入了一些规律:在此之前,每个语言学家都可以提出自己想象的词源而不考虑语音法则,这可能导致完全荒谬和臆想的结论。新语法家学派已经为实践词源学带来规则。

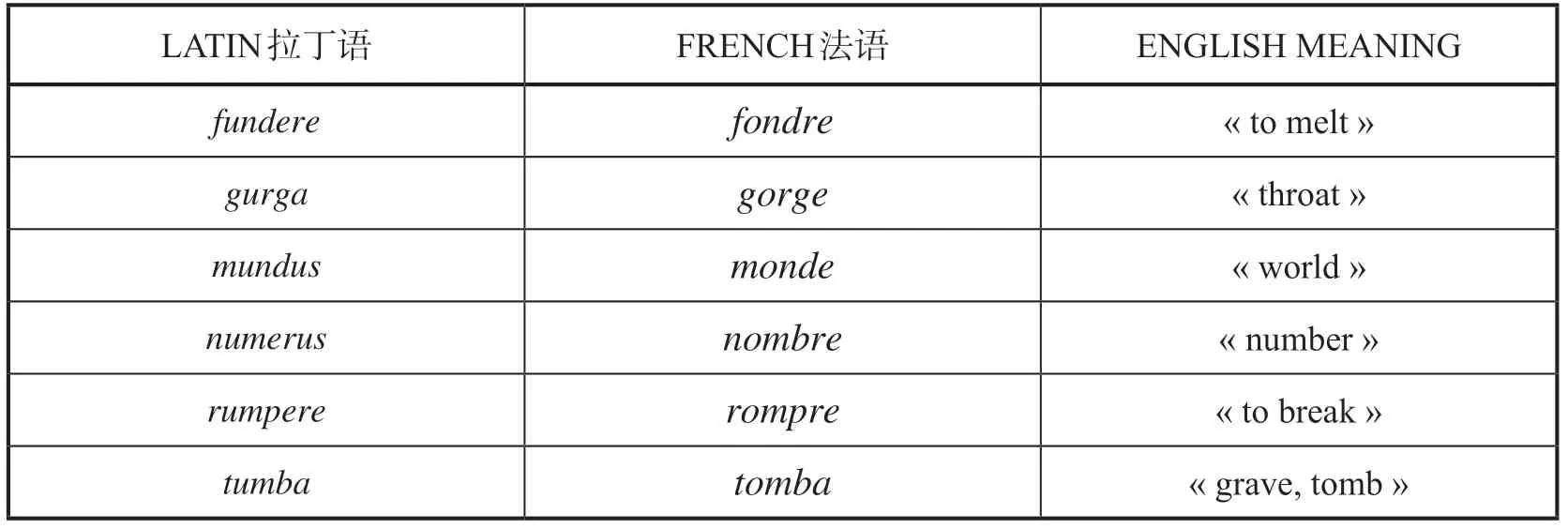

LATIN拉丁语 FRENCH法语 ENGLISH MEANING fundere fondre « to melt »gurga gorge « throat »mundus monde « world »numerus nombre « number »rumpere rompre « to break »tumba tomba « grave,tomb »

新语法家们对印欧语言学的最后一个贡献是他们深刻地修正了梵文的位置。整个19世纪,梵文都被认为是欧洲语言的同一祖先,并与印欧语本身混淆。新语法家们立场鲜明地指出梵文不是源语言,而只是印欧语的一种。这是一个非常重要的进展。

Ⅴ 20世纪的语言分类

20世纪语言学发生了一些变化和动荡。首先要注意的是,语言学现在不仅限于德国,也不限于欧洲:例如,自20世纪20年代以来,语言学已经随着爱德华·萨皮尔(Edward Sapir)扎根于美国,尤其是20世纪五六十年代生成语法学(以Noam Chomsky为代表)的出现。另外是20世纪关于非印欧语言的知识大大增加,这极大扩展了语言研究的视野。最后是新理论框架的建立,新语法学家学派的模式已经结束。印欧语言学早已不是语言学研究的主流,这是学术的一种积极演变。

对于印欧语言学本身来说,有几个进展值得一提。比如新印欧语言的发现,例如安纳托利亚的赫梯语(土耳其);1917年被解密的古代印欧语言;以及20世纪初在中国西部(现在的维吾尔族地区)被发现的公元前8世纪印欧语言中的一种吐火罗语。这些都让印欧语系的重建获得进展,但我将不在这里展开这些技术性的论点。我要讲的是印欧语言学在一般语言学中的地位和在语言比较中的问题。

新语法学家之后,最重要的语言学派是“结构主义”,由瑞士语言学家费迪南德·德·索绪尔(1857—1913)发轫。索绪尔过世后,他在瑞士日内瓦大学的学生于1916年出版了导师遗作:《普通语言学课程》,这引起了非同一般的反响。索绪尔彻底改变了语言学,开辟了新纪元。他的理论思想非常丰富,这里只简要提出几点。首先索绪尔强调需要区分两种不同的语言方式,即“共时”和“历时”法。术语“共时”指的是只考虑时间和空间限制既成语言进行语言状态的分析,而不考虑其历史演变。术语“历时”指的是分析随着时间发生历史演变的语言。新语法学者学派的注意力聚集在语言史上,因此他们的语言分类和语言比较也非常重视语言史和史前史。从索绪尔开始,语言的共时研究开始在语言学中占据首位。

索绪尔的另一个重要原则是:任何既成语言都是一个系统,那么这个系统中每个元素都与其他元素相关联。就如象棋,重要的不是棋子由什么材料制成,而是与其他棋子间的关系。所以语言元素只有在该语言系统内才具有价值。以法语和中文为例:法语中有一个辅音l,如在loi“法律”中。中文中也有一个辅音l,如在lǎo(老)中。看起来法语和中文有一个共同的辅音l,但事实上l在法语和中文里毫无共同之处:法语里的l与r相区别,两个辅音可以形成最小音对(loi vs.roi);在中文中,l并不和r相互区别。索绪尔语言理论对语言比较的方法论有重要影响:在做语言比较前,必须尽可能准确地描述每一语言的内部系统,然后比较它们各自如何工作。结构主义在20世纪上半叶一直是非常重要的语言学派,有雅各布森(1896—1982)和安德烈·马蒂内(1908—1999)等学者。在印欧语言学家中,最著名的结构主义学者是法国的本维尼斯特(1902—1976)。

随着新语法学家学派的衰落和结构主义的兴起,语言比较和语言分类面临新方法,即语言地理学的发展。对于新语法学家学派来说,语言多样性必须用历史片段来分析,这意味着源语言被分成被认为是彼此明显不同的几个分支。主要模式是1861年8月施莱谢尔给出的谱系树(德文Stammbaum):

通过家谱树描述语言关系的做法有其价值,但并没有涵盖所有的可能。例如在巴尔干地区的现代希腊语、阿尔巴尼亚语、保加利亚语和塞尔维亚克罗地亚语言之间存在很大的结构共性:所有这些语言属于印欧语系,但不属于同一子属,但它们呈现了大量共同的结构性趋势(例如不定式的减少)。丹麦学者克里斯蒂安·桑德费尔德(Kristian Sandfeld)第一个观察到由于地缘上接近的这些语言的共性,并就此写了一本《巴尔干语言学》。这产生了一个新的语言学分支,称为“地域语言学”或“地理语言学”,专门研究语言间的地缘联系。

二战后,语言学向两个方向发展。第一个方向是“生成语法”,它是由美国语言学家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky,1928—)在20世纪50年代末创立的。生成语法的主要原则是相信有“普遍语法”的存在,是所有世界语言的共同基础,是每个人内在天生的。普遍语法是语言的基层结构和深层组织,对所有语言都是共有的;当语言基层结构通过称为“转换”的过程变成表层结构时,会出现语言多样性。普通语法学最重要的领域是句法学。这里要提醒的是,生成语法不会告诉我们任何关于语言分类的精确细节,而聚焦在可能反映语言普遍性的共同特征上。生成语法对语言历史也无动于衷,因为从底层到表面结构的转变,“转型”是一个认知过程,而不是历史演变。在某种意义上,生成语法对语言多样性的发展没有任何作用,因其不同的目标和方法论。

Figure 1: Genealogical tree of the Indo-European languages

20世纪下半叶语言学的另一个方向是类型语言学。“语言类型学”的概念旨在通过具有某些语言特征来定义语言,在语言学中存在已久。但在1960年代,美国语言学家约瑟夫·格林伯格(Joseph Greenberg,1915—2001)将其做了更详细的阐发。语言的类型分类与遗传语言的分类非常不同,如下图所示:在这个图表中,英语和其他日耳曼语(哥特语、日耳曼语、斯堪的纳维亚语)一样有一席之地,而日耳曼语源自印欧语。因为英语不属于其他语族例如闪米特语(阿拉伯语、希伯来语),芬-匈语(芬兰语、匈牙利语),汉藏语(中文、藏语),所以也就与这些语言相异。然而从类型语言学的角度看,我们却可以将英语与这些不同语言进行比较。比如可以根据句子中主谓宾的顺序对语言进行分类。英语是一种SVO语言,即首先是主语(S),然后是谓语动词(V),最后是宾语对象(O),这种基本的SVO单词顺序能在世界各地其他语言看到,即便它们不属于印欧语系。例如,泰语不是印欧语,却是一种像英语这样的SVO语言:Khǎwsíiaahǎan(泰语:他买了食物)

英语和泰语属于两个不同的家族,但就词语顺序而言,它们属于同一类型的SVO。现在,如果我们比较英语和印地语,印欧语系的两个成员,我们观察到,英语是SVO(主谓宾),而印地语是SOV(主宾谓)。因此从家族(从语族的角度)和类型学角度(语言类型学)有两个不同的观点,如下表所示:

LINGUISTIC FAMILY LINGUISTIC TYPE Indo-European family HINDI SOV (Subject-Object-Verb)ENGLISH SVO (Subject-Verb-Object)Thai-Kadai family THAI

从语言家族角度来看,印地文和英文属于一族;而从语言类型角度来看,英文和泰文属于一族。

我要用这一观点来结束今天的讲座。正如我们所看到的,印欧语言学现在只是一种可能的语言学方法,当然还有其他的方法。我今天试图展示的是,在欧洲文化史上逐渐形成的语族概念和当今所面临的其他模式,这种开放当然是一种进步。

Bibliography参考文献

Amsterdamska,Olga.Schools of Thought: The Development of Linguistics from Bopp to Saussure

.Dordrecht: Springer,1987.Arens,Hans.Sprachwissenschaft: Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart

.Freiburg,München: Karl Alber Freiburg,1969.Auroux,Sylvain.History of the Language Sciences

.3 Volumes.Berlin: Walter de Gruyter GmbH &Co.KG,1989-2006.Céard,Jean.“De Babel à la Pentecôte: la transformation du mythe de la confusion des langues au XVIe siècle.”InBibliothèque d’humanisme et Renaissance

42 (1981): 577-94.Droixhe,Daniel.La linguistique et l’appel de l’histoire (1600

-1800): Rationalisme et révolutions positivistes

.Genève,Paris: Librairie Droz,1978.——.Souvenirs de Babel.La reconstruction de l’histoire des langues de la Renaissance aux Lumières.

Bruxelles: Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique,2007.Gabba,Emilio.“Il latino come dialetto greco.”InMélanges.

Edited by Augusto Rostagni.Torino Chiantore,1963,188-94.Kuntz,Marion L.Guillaume Postel,Prophet of a Restitution of All Things: His Life and Thought

.The Hague: Nijhoff,1981.Lepschy,Giulio C,ed.Storia della linguistica

.3 Volumes.Bologna: Società editrice il Mulino,1990.Malmberg,Bertil.Histoire de la linguistique de Sumer à Saussure.

Paris: Presses Universitaires de France,1991.Morpurgo Davies,Anna.Nineteenth-Century Linguistics

.London,New York: Routledge,1998.Olender,Maurice.“L’Europe des langues.Vagina nationum.”InLa Chasse aux évidences.Sur quelques formes de racisme entre mythe et histoire

.Paris: Editions Galaade,2005,111-43.Pedersen,Holger.The Discovery of Language: Linguistic Science in the Nineteenth Century

.Bloomington: Indiana University Press,1962.Rabault-Feuerhahn,Pascale.L’Archive des Origines.Sanskrit,philologie,anthropologie dans l’Allemagne du XIXe siècle.

Paris: Cerf,2008.Tagliavini,Carlo.Panorama di storia della linguistica

.Bologna: Patron,1968.- 国际比较文学(中英文)的其它文章

- 从外部世界看中国

——艾利克教授访谈录* # - Formative and Alternative Reading of Scripture: IchijKaneyoshi’s Interpretation of the Nihon shoki in Fifteenth-Century Japan*

- 胖女人,野性的惊喜

——以珍妮·萨维尔的作品为例探讨西方女性身体形象* - 对同一个“摩西”,打开“等待”的方式不同

——从跨文本对话角度评莫言新作《等待摩西》* - China after Japan’s“Dawn to the West”: Modern Japanese Literature through the Eyes of a Chinese Scholar*

- 讲述灾难的方式:列宁格勒大围困诗歌研究*