温针灸治疗中风后下肢痉挛性瘫痪的临床探讨

朱丽臻

(临沂市河东区相公中心卫生院,山东临沂 276000)

中风,又称之为“脑卒中”或“卒中”,常因情志郁怒、饮食不节、劳累过度、气候变化以及血液瘀滞等病因所致[1-2]。在临床中,中风患者的主要表现为:口眼喎斜、语言不利、半身不遂等。且临床研究表明,中风后下肢痉挛性瘫痪对患者的生存质量影响严重,需积极治疗,促进患者生存质量的改善。近年来,临床有学者表示,温针灸在治疗中风后下肢痉挛性瘫痪的疗效显著,且安全性高[3-4]。鉴于此,该课题将该院在2017年2月—2018年2月收治的88例中风后下肢痉挛性瘫痪患者作为研究的对象,其目的是分析评价温针灸治疗在其中的应用价值,涉及的研究成果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次纳入研究的88例中风后下肢痉挛性瘫痪患者,均知情签署相关医治同意书,排除合并其他严重脏器疾病及严重精神障碍者。按随机数字表法分成两组,观察组44例中,男性25例、女性19例;年龄分布在 46~73 岁,年龄均值为(52.8±1.1)岁;病程为 2~8 个月,平均病程为(4.3±0.2)个月。对照组44例中,男性26例、女性18例;年龄分布在48~72岁,年龄均值为(52.6±1.2)岁;病程为 2~8 个月,平均病程为(4.2±0.3)个月。在一般资料方面,2组比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比的意义。

1.2 方法

(1)对照组:该次对照组患者采取常规针刺方法治疗,取阳陵泉、三阴交等穴位,进行施针,选择平补平泻法,得气之后与电针仪连接,结合患者的耐受度合理控制输出电流。

(2)观察组:该次观察组采取温针灸方法治疗,将髀关、血海、悬钟、阳陵泉作为主穴,同时配环跳、风市、丘墟、丰隆以及足三里;帮助患者行侧卧位,确保患侧处于上方,每个穴位均需使用75%的酒精进行消毒处理,进针速度需快,针刺得气之后,行平补平泻手法,捻转1~3 min,留针0.5 h,基于留针过程中基于针尾部位将2 cm的艾柱插入;并基于艾柱下段部位点燃,让患者的皮肤能够具备灼热感,每段艾柱为1壮,艾2壮;并于艾条下方位置将一硬纸板放置好,避免患者被烫伤,在艾柱燃尽之后,将灰烬去除干净。

2组患者均每天治疗1次,持续治疗4周,治疗结束后比较两种治疗效果。

1.3 评价标准

根据下肢运动功能量表 (FMA)、下肢痉挛等级(Ashworth)评定量表、日常生活量表(ADL),对患者治疗前后的下肢运动功能、下肢痉挛等级、日常生活水平分别进行评分;其中,FMA评分越高,代表患者下肢运动功能改善越显著;Ashworth等级评分越低,代表下肢痉挛症状改善越显著;ADL评分越高,代表患者日常生活水平越理想。并根据患者的临床症状及体征情况,将疗效分为:(1)显效:经积极治疗后,患者的下肢运动功能明显改善,下肢痉挛性偏瘫症状明显改善;(2)有效:下肢运动功能有所改善,下肢痉挛性偏瘫症状有所改善;(3)无效:均达不到上述标准;总有效率为前两项有效率之和,即总有效率=(显效+有效)/总例数×100.00%。

1.4 统计方法

该次采取SPSS 21.0统计学软件处理数据,涉及的FMA评分、Ashworth等级评分以及ADL评分均属于计量资料,使用(±s)表示,并用t检验;涉及的临床疗效属于计数资料,用[n(%)]表示,并用 χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

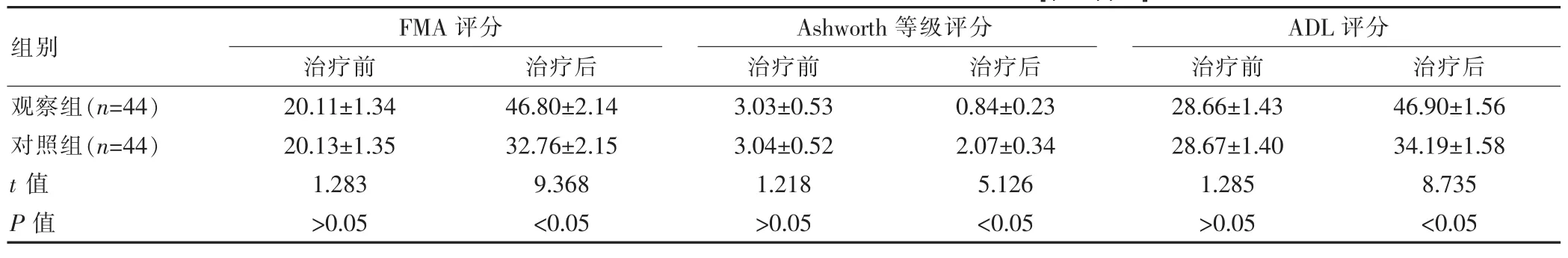

表1 两组治疗前后FMA评分及Ashworth等级评分比较[(±s),分]

表1 两组治疗前后FMA评分及Ashworth等级评分比较[(±s),分]

组别FMA评分治疗前 治疗后Ashworth等级评分治疗前 治疗后观察组(n=44)对照组(n=44)t值P值20.11±1.34 20.13±1.35 1.283>0.05 46.80±2.14 32.76±2.15 9.368<0.05 ADL评分治疗前 治疗后3.03±0.53 3.04±0.52 1.218>0.05 0.84±0.23 2.07±0.34 5.126<0.05 28.66±1.43 28.67±1.40 1.285>0.05 46.90±1.56 34.19±1.58 8.735<0.05

2 结果

2.1 两组在临床疗效方面的比较

观察组44例患者,显效32例、有效9例、无效3例,总有效率为93.18%;对照组44例患者,显效14例、有效16例、无效14例,总有效率为68.18%。由数据可知,在治疗总有效率方面,观察组的和对照组的比较显著更高,2组之间的数据差异有统计学意义(χ2=10.238P<0.05)。

2.2 两组治疗前后FMA评分、Ashworth等级评分以及ADL评分比较

在下肢运动功能 (FMA)评分、下肢痉挛等级(Ashworth)评分、日常生活能力(ADL)评分方面,治疗前两组比较均差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组FMA评分、ADL评分均明显高于对照组,Ashworth等级评分则明显低于对照组,2组数据差异有统计学意义(P<0.05)。详细数据见表1。

3 讨论

中风,又称脑卒中或卒中,下肢痉挛性瘫痪为中风患者的常见合并症,会严重威胁患者的生存质量。临床建议,针对中风后下肢痉挛性瘫痪患者采取及时有效的治疗方案,确保患者生存质量的改善[5-6]。

临床以往针对中风后下肢痉挛性瘫痪患者有采取常规针刺方法治疗的病例,但整体疗效不高,所以采取更为有效的治疗方法势在必行。在该次研究过程中,针对中风后下肢痉挛性瘫痪患者重点提到温针灸治疗方案的实施,对于温针灸来说,在合理取穴,科学施针的基础上,对髀关穴进行温针灸针刺,可使患者的髋屈膝功能得到有效强化,进而使患者的膝关节强直状态得到有效改善;对血海进行温针灸针刺,可以使患者股内侧的肌张力得到有效降低;针对悬钟穴位进行温针灸针刺,则能够起到对痉挛症状进行有效解除,并达到缓急止痛的效果,进一步使患者足内翻、足外翻以及足下垂合并足内翻等症状得到有效改善;对阳陵泉穴进行温针灸针刺则能够使患者的足内翻及足下垂症状得到有效纠正,进一步使亢进的肌张力及牵张反射得到有效降低,此外还能够对下肢痉挛状态得到有效调整;诸穴奏效,能够起到温经舒筋、活络止痛的功效。近年来,国内有学者经研究表明,针对中风后下肢痉挛性瘫痪患者实施温针灸方法治疗,具备显著的疗效,治疗总有效率可高达90.00%以上,能够促进患者下肢运动功能的改善、下肢痉挛症状的缓解、日常生活能力水平的提高等;此次得出了与之较为相似的研究成果。

该次纳入研究的观察组实施温针灸治疗,在治疗总有效率上高达93.18%,明显高于采取常规针刺方法治疗的对照组的68.18%;同时,观察组治疗后的下肢运动功能(FMA)评分、日常生活能力(ADL)均明显高于对照组,说明观察组患者的下肢运动功能、日常生活能力改善比对照组更显著;同时,观察组Ashworth等级评分明显低于对照组,说明观察组下肢痉挛性偏瘫症状改善效果明显优于对照组。各项研究结果数据表明,温针灸治疗方法的应用具备可行性及有效性。

综上所述,温针灸治疗中风后下肢痉挛性瘫痪的临床效果显著,可改善患者的下肢运动功能,解除下肢痉挛症状,促进患者日常生活质量的改善;因此,值得在临床治疗工作中采纳及应用。