伊犁河谷景区马文化提升策略研究

耿蕊 易震宇

摘要:伊犁河谷景区具备开发马文化的先天優势,但是目前的开发存在一些问题。本文梳理了近年来伊犁河谷景区马文化开发现状,总结出目前开发存在的问题,并提出了相关的解决策略。

关键词:马文化;开发;提升策略;伊犁河谷

一、伊犁河谷景区概况

伊犁河谷地处中国新疆维吾尔自治区西北角,包括伊宁市、尼勒克县、新源县、巩留县、特克斯县、昭苏县、察布查尔县、霍城县。该区域内有国家 A 级景区 25 个,其 中 5A 级景区2个(喀拉峻景区、那拉提景区),4A 级景区 3 个(惠远古城等),3A 级景区 17 个,2A 级景区 5 个。

二、伊犁河谷景区开发马文化的先天优势

(一)马文化历史悠久

何谓马文化?马文化是指与马相关的人类社会行为。自西汉时期,伊犁河谷的昭苏县就已有养马的传统,迄今已有2000多年。2003年该县被农业部授予“中国天马之乡”的称号。伊犁河谷昭苏县为古乌孙国故地,此地马文化古已有之且历史源远流长。据《汉书·西域传》记载:“其国多马,富人至四五千匹。”张骞出使西域时,乌孙王携良马数十匹敬献汉武帝,武帝见后,甚喜,赐名“天马”。自此,乌孙马便有了“天马”的美誉。随后,乌孙再遣使“以马千匹”为礼,媒聘汉家公主,由此可见马在古代乌孙国的重要地位与价值。此外,历史也多有记载哈萨克族在伊犁河谷逐草而居,开展游牧生活。历史上的哈萨克族长期与马接触,尤其擅长骑马,由此可见在马文化与哈萨克族游牧文化之间不可分割的关系。

(二)马匹资源众多

伊犁马匹资源位列全疆第一,马匹存栏量占全疆总数的 49.04%。伊犁马的中心产区位于昭苏、特克斯、尼勒克、新源、巩留等县。伊犁马为我国著名马匹培育品种,其力速兼备,长途骑乘擅长走对侧步,具备抗高海拔、抗严寒、适合终年放牧的天然优势。除此之外,伊犁河谷还大量引进了其他血统的马匹,以期丰富伊犁马匹资源,改良伊犁马品种。

(三)草原景区数量众多

伊犁河谷的大部分景区为草原型景区,草原景区风景秀丽,地势广阔,适合马匹纵横驰骋。除伊犁河谷景区外,伊犁河谷大部水草丰美,大大小小的草原或湿地星罗棋布,数量众多。草原型景区尤其是伊犁河谷的2个5A级景区(那拉提草原与喀拉峻草原)为发展马文化旅游产业提供了得天独厚的资源优势。

三、伊犁河谷景区马文化开发现状

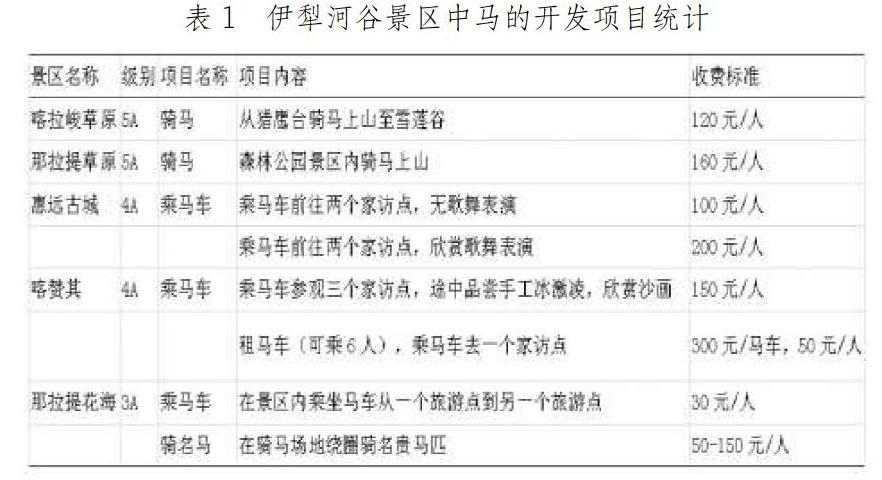

近年来,为了推动当地经济发展,帮助牧民增收,伊犁河谷也积极开展了马产业文化旅游发展探索。据笔者调研观察发现,景区马文化开发产品主要有如下两类:一、马文化节庆活动;二、与马相关的休闲活动如骑马、乘马车等。笔者将调研发现的马文化开发产品开发情况总结如下:

(一)马文化节庆活动

伊犁河谷中马文化节庆活动中规模最大、历史最悠久的是天马文化节。“天马文化节”是伊犁河谷昭苏县重要的马文化节庆活动,从1993年开始,昭苏县已经连续26年举办天马旅游节,一年举办一次,一般在七月举办。伊犁昭苏西域天马文化园赛马场是目前昭苏县“天马文化节”的活动地点。天马文化园位于昭苏县夏塔乡的喀尔坎特草原,总面积约五万亩。园区内建有游客服务中心、景观大门、天马博物馆、天马文化园赛马场看台、马厩、调教圈等,可以看到草原毡房,体验哈萨克族民俗风情等,并提供世界名马展示、伊犁骑乘马骑乘体验服务。

(二)马文化休闲活动

在笔者调研走访的伊犁河谷景区中,大多都有骑马、乘坐马车等休闲活动。据笔者统计,如表1所示,绝大部分景区仅把马当作交通工具使用,收费从30元/人到200元/人不等,区别仅在于其中中间穿插的活动不同。其中那拉提花海景区中有从国外引入的名贵马匹,参观免费,若游客需骑马,需根据马的血统名贵程度收费从50~150元/人不等。

四、伊犁河谷景区马文化开发问题

(一)开发形式单一,缺乏王牌产品

由表1可见,目前伊犁河谷景区中对马文化开发最多的产品为骑马与乘坐马车的产品。众多景区大同小异,产品形式单一,缺乏特色。这种开发弊端有二:一是不能给游客留下深刻的印象,二是产生的经济效益有限。其次,虽然“天马”文化旅游节是伊犁河谷这么多年来重点打造的重要旅游节庆活动,活动内容日渐丰富,但是缺乏王牌产品,品牌不够响,带来的直接问题就是影响力不够大。

(二)开发深度不够,不重视培养天马文化IP价值

目前伊犁河谷对马文化的开发仅仅局限于骑马、看马的阶段,缺少创新型、体验型的产品,不重视培养天马文化IP价值。IP,全称“Intellectual Property”,中文名称为知识产权,IP 的建设在一定意义上等同文化的建设,建设具有自己特色的文化形象。自主品牌就是将文化 IP 具体化为一个形象、一段故事、一个名称、一件物品等。一个好的品牌需要重视IP,需要通过故事来与游客在情感上产生共鸣,而显然伊犁河谷的景区在对天马文化的开发上没有做到这一点。同时,节庆活动产品持续时间短,产品延伸做得不好,达不到长期发展的良好效应。

(三)旅游目的地之间缺少合作,没有共同体意识

伊犁河谷中的众多景点在对马文化的开发中,均为关门造车,没有考虑到旅游目的地之间的分工与协作,导致景区对马文化产品的开发雷同。这样会大幅稀释游客对马文化相关产品的兴趣。久而久之,游客对项目的认可度会越来越低。

五、伊犁河谷景区马文化开发策略

(一)注重开发创新型和体验型的马文化产品,丰富产品开发形式

建立了解马的一生博物馆、引导游客学习骑马、驯马本领,了解赛马比赛规则、哈萨克族为什么被称为是马背上的民族等科普教育型活动,开展领养小马(为自己的小马起名字、制作马鞍、远程视频小马的成长过程)、喂小马、挤马奶、制作哈萨克族特色食品马奶酒等游客具备深度参与的体验型活动。

(二)注重培养天马文化IP价值,深度挖掘马文化

天马的文化需要一定的产品作为依托,例如“天马”的由来可以改变成表演在景区中演出。挖掘马与主人之间感动的故事,将其改编成电影或电视剧,大力宣传。选择马作为城市的吉祥物,为马命名。制作该吉祥物的旅游纪念品、明信片、动画片以及大型的玩偶等产品,加深游客对该吉祥物的印象,增加旅游纪念品的销量,提升经济效益。

(三)利用新媒体,大力宣传天马文化节等旅游活动

利用抖音短视频、直播平台、微信微博等新媒体,将天马文化节中赛马、万马奔腾等精彩的活动呈现给更多的人。通过多渠道宣传,为天马节造势,将天马文化旅游节打造成伊犁河谷的王牌产品。

(四)旅游目的地之间建立联动机制,合作开发马文化

马文化的开发需要景区之间做到分工明确,产品在一个主线的基础上要具备各自的特点,不能重复。只有这样才能达到锦上添花的效果。那拉提景区的马文化产品要注重与哈萨克族的文化相结合,喀赞其景区的马文化产品要注重与维吾尔族的文化相结合,昭苏景区的马文化产品要注重天马文化的提炼。

参考文献:

[1]葛欢欢.伊犁河谷旅游资源开发现状及特点[J].现代农业科技,2017(02):269-270.

[2]李春阳,段生荣,叶凯,余英荣,李新娥.新疆特色马产业的文化旅游发展路径[J].中国农学通报,2013,29(14):212-220.

[3]甫拉提江·艾力皮别克,努里木江·叶尔哈力.伊犁州马特色产品产业化发展机遇和思考[J].畜禽业,2017,28(10):66-68.

[4]孙佳琪,汪雅婷,汤宏梅.基于文化IP的井冈山红色旅游产品营销研究[J].合作经济与科技,2018(09):134-135.

作者简介:

耿蕊(1991-),女,汉族,河南淮阳人,伊犁师范大学旅游管理专任教师,研究方向:旅游市场营销,旅游文化。

易震宇(1989-),男,汉族,湖南湘潭人,伊犁师范大学英语专任教师,研究方向:文化研究,英语教学。