心力衰竭患者中性粒细胞与淋巴细胞比值与5年全因死亡的关系研究

罗发新,叶自亮,朱继金*

本研究意义:

中国成年人心力衰竭的患病率为0.9%,虽然近年来心力衰竭的治疗进展降低了心力衰竭的死亡率和再住院率,但心力衰竭患者的死亡人数仍在不断增加。筛选出心力衰竭患者死亡的预测因素,对于早期采取措施、预防不良事件的发生至关重要。中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)是冠心病心肌梗死患者死亡的预测因素,但其与心力衰竭患者死亡的关系尚不明确。

本研究以2012年8月—2013年7月于广西医科大学第一附属医院心内科住院的418例心力衰竭患者为研究对象,探讨了NLR与心力衰竭患者5年全因死亡危险性的关系,结果显示,NLR是心力衰竭患者5年全因死亡的独立预测因素。本研究样本量较大、随访时间长,且对NLR进行了亚组分析,具有一定的创新性和参考价值。

心力衰竭是指由心脏结构或功能异常导致心室收缩或舒张能力受损进而引起一系列病理生理变化的临床综合征,以呼吸困难、水肿、疲劳为临床表现,其体征包括颈静脉怒张、肺水肿、周围组织水肿[1-2]。心力衰竭是心血管疾病的终末期表现和最主要的死因。同世界其他国家和地区一样,在中国,心力衰竭是患者入院的一个常见原因。近年来,全球心力衰竭的发病率呈逐渐上升的趋势。欧美国家成年人心力衰竭患病率为l%~2%,并随年龄增长而升高,70岁以上的老年人甚至超过10%[1-2]。中国成年人心力衰竭患病率为0.9%,且心血管病患病率仍处于持续上升阶段[3]。尽管近年来心力衰竭治疗进展降低了心力衰竭的死亡率和再住院率,但心力衰竭患者死亡数仍在不断增加。目前国内外已有研究证实中性粒细胞与淋巴细胞比值(neutrophil-tolymphocyte ratio,NLR)是冠心病心肌梗死患者预后的独立预测因素[4-6],而心力衰竭患者的病因中以冠心病多见[2,7-8],因此,推测NLR应该与心力衰竭患者的5年全因死亡率相关。本研究选取我国一家三级甲等医院住院的心力衰竭患者为研究对象,调查我国住院心力衰竭患者5年全因死亡率并分析了NLR对心力衰竭患者5年全因死亡率的影响,细化心力衰竭患者的危险分层,以期为心力衰竭患者的早期风险评估提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究为单中心回顾性研究,以2012年8月—2013年7月于广西医科大学第一附属医院心内科住院的418例心力衰竭患者为研究对象。纳入标准:(1)年龄≥18周岁;(2)符合纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级Ⅲ~Ⅳ级。排除标准:(1)恶性肿瘤;(2)严重的血液系统疾病;(3)慢性呼吸衰竭;(4)终末期肝硬化;(5)肾衰竭。

1.2 研究方法 通过医院信息系统(HIS)查找患者入院后24 h内的资料,包括性别、年龄、身高、体质量、入院时间、诊断、NYHA心功能分级、疾病史、出院后口服药物情况、白细胞计数、中性粒细胞绝对值、淋巴细胞绝对值、肌酐、尿酸、总胆固醇、三酰甘油、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、空腹血糖、糖化血红蛋白、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、血清肌钙蛋白I、N末端B型利钠肽前体(NT-proBNP)、血红蛋白、尿素、胱抑素C及超声心动图检查结果。指标均由广西医科大学第一附属医院检验科完成检测,白细胞计数、中性粒细胞绝对值、淋巴细胞绝对值采用Beckman-CoulterAC.TTM5diff型自动血液学分析仪检测,NT-proBNP采用夹心酶联免疫吸附法测定(购自美国R&D System公司),余检测指标均采用贝克曼全自动生化分析仪进行测定。超声心动图检查由广西医科大学第一附属医院超声科医师采用Philips IE 33彩色多普勒超声诊断仪完成。通过电话随访,同时结合医院HIS系统,了解患者的5年生存情况。

1.3 研究分组 根据随访结果将患者分为死亡组和存活组,比较两组相关指标的不同。根据NLR将患者等分为4组(组1:NLR≤2.23,组2:2.23<NLR≤3.10,组3:3.10<NLR≤4.88,组4:NLR>4.88),分析不同分组相关指标和患者5年全因死亡发生风险的相关性。

1.4 质量控制 本研究的数据收集和患者随访均由两名有医师资格证书的研究者独立进行,并进行交叉核对,确保数据的准确性和可靠性。

1.5 统计学处理 采用EpiData 3.1软件进行数据录入,采用SPSS 22.0统计软件和R 36.1统计软件进行数据分析。呈正态分布的计量资料以(x±s)表示,两组间比较采用两独立样本t检验,多组间比较采用方差分析;非正态分布的计量资料以中位数(四分位数间距)〔M(QR)〕表示,两组间比较采用Wilcoxon秩和检验,多组间比较采用Kruskal-Wallis H检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验;采用单因素和多因素Logistic回归分析心力衰竭患者5年全因死亡的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究人群基本情况 纳入本研究的418例心力衰竭患者中男246例(58.9%),女172例(41.1%),5年内死亡231例(55.3%),存活187例(44.7%)。

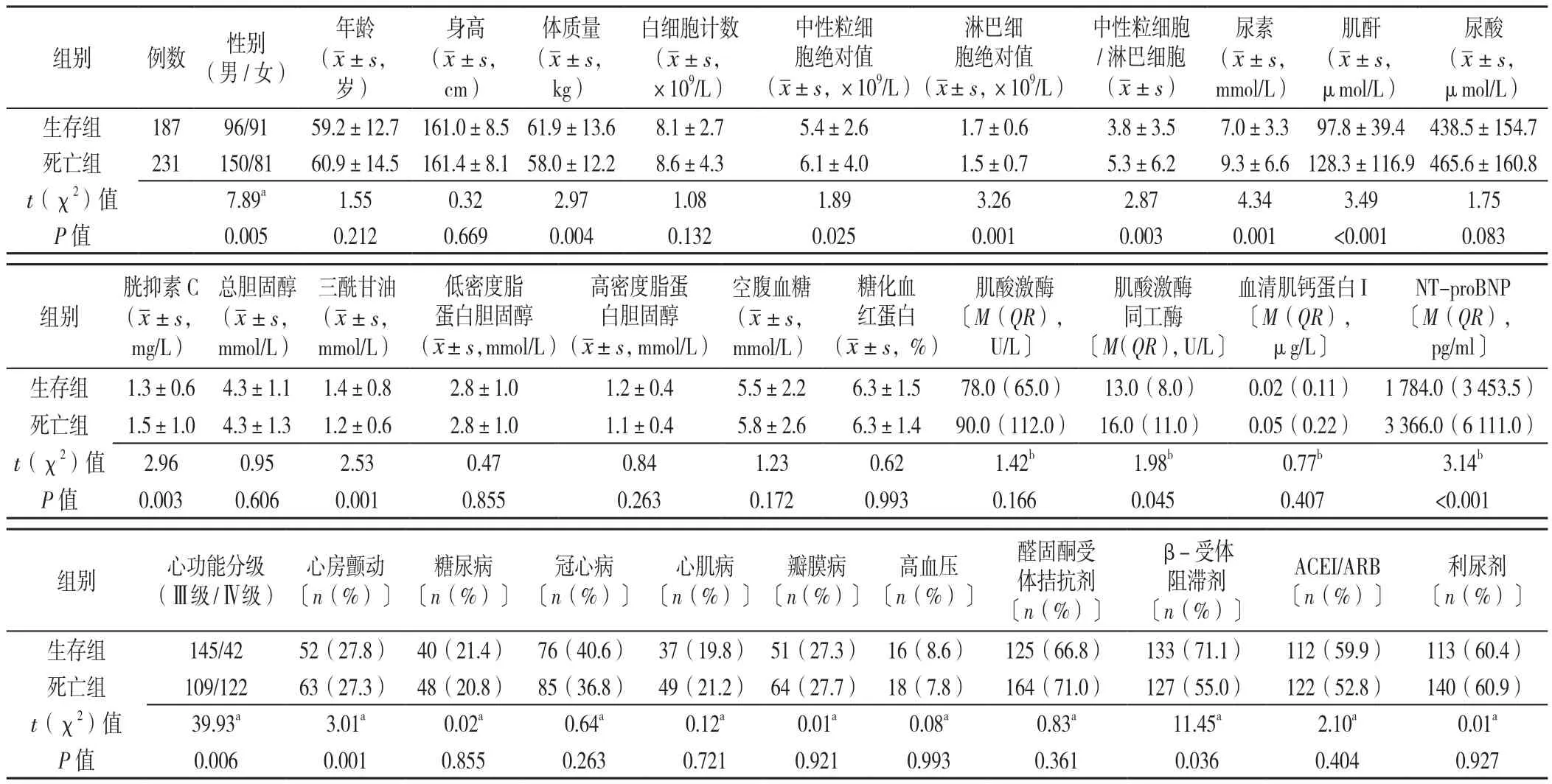

2.2 生存组和死亡组人口统计学和临床资料比较 生存组和死亡组性别、体质量、中性粒细胞绝对值、淋巴细胞绝对值、NLR、尿素、肌酐、胱抑素C、三酰甘油、肌酸激酶同工酶、NT-proBNP、心功能分级、心房颤动者占比、β-受体阻滞剂使用情况比较,差异有统计学意义(P<0.05)。生存组和死亡组年龄、身高、白细胞计数、尿酸、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、空腹血糖、糖化血红蛋白、肌酸激酶、血清肌钙蛋白I、糖尿病者占比、冠心病者占比、心肌病者占比、瓣膜病者占比、高血压者占比及醛固酮受体拮抗剂、血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ACEI/ARB)、利尿剂使用情况比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

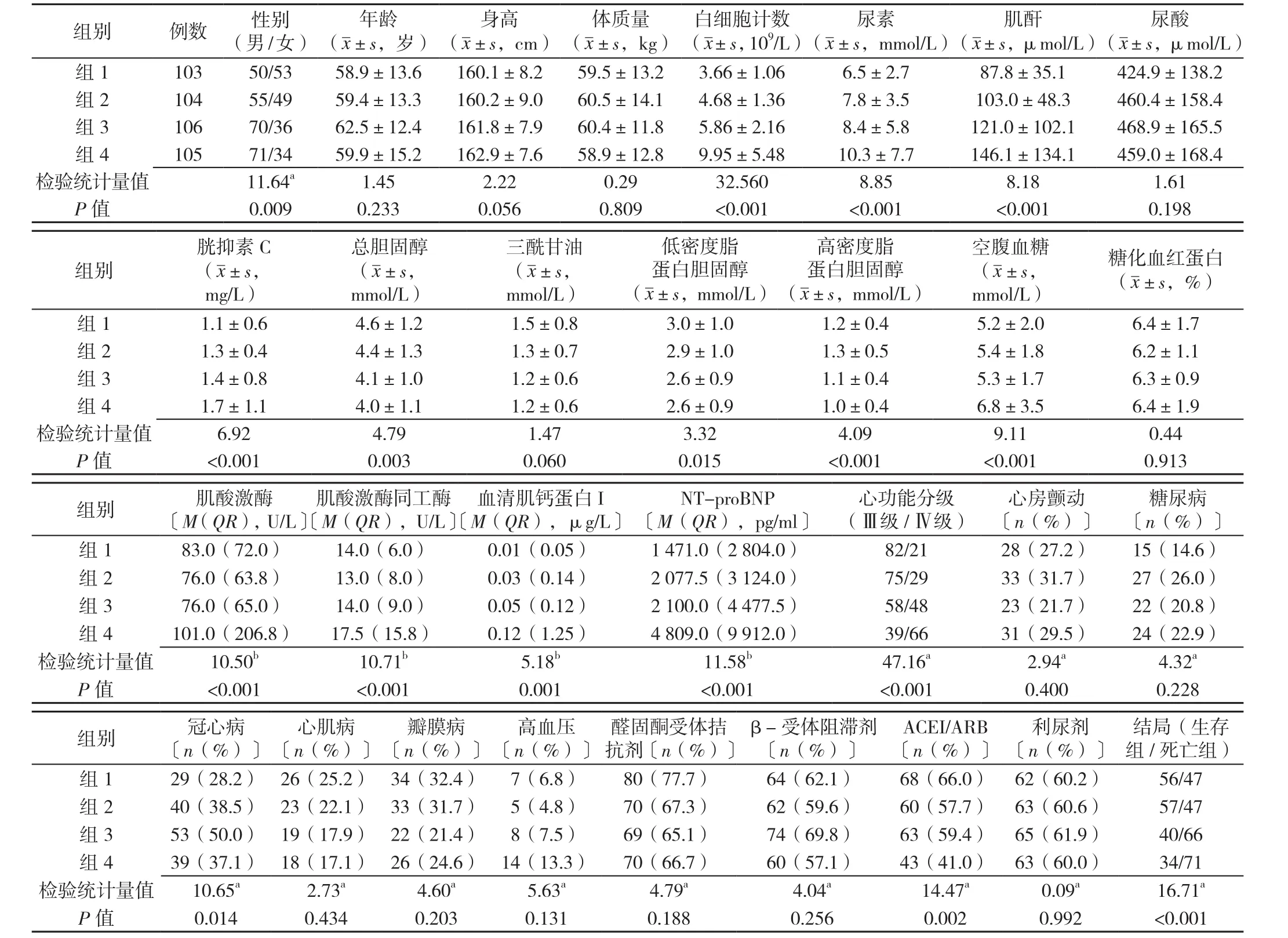

2.3 不同NLR分组患者人口统计学和临床资料比较4组NLR分组患者性别、白细胞计数、尿素、肌酐、胱抑素C、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、空腹血糖、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、血清肌钙蛋白I、NT-proBNP、心功能分级、冠心病者占比、ACEI/ARB使用情况、生存结局比较,差异有统计学意义(P<0.05)。4组NLR分组患者年龄、身高、体质量、尿酸、三酰甘油、糖化血红蛋白、心房颤动者占比、糖尿病者占比、心肌病者占比、高血压者占比及醛固酮受体阻滞剂、β-受体阻滞剂、利尿剂使用情况比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

2.4 心力衰竭患者5年全因死亡率相关的单因素分析 以心力衰竭患者5年全因死亡为因变量(赋值:否=0,是=1),以各人口统计学和临床资料为自变量进行单因素Logistic回归分析,结果显示,尿素、肌酐、胱抑素C、肌酸激酶同工酶、NT-proBNP、心功能分级、NLR高是心力衰竭患者5年全因死亡的危险因素(P<0.05),而体质量高、三酰甘油水平高、使用β-受体阻滞剂是心力衰竭患者5年全因死亡的保护因素(P<0.05),女性心力衰竭患者5年全因死亡发生风险低于男性(P<0.05,见表3)。

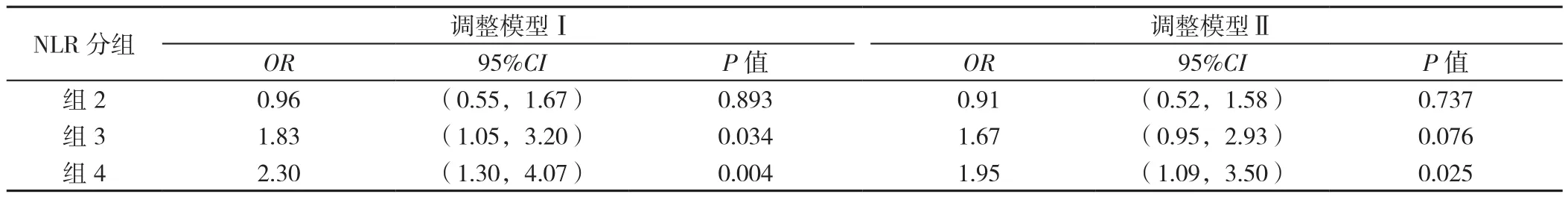

2.5 NLR与心力衰竭患者5年全因死亡风险关系的多因素Logistic回归分析 以心力衰竭患者5年全因死亡作为因变量(赋值:否=0,是=1),以NLR分组为自变量(赋值:组1=1,组2=2,组3=3,组4=4),以单因素分析中差异有统计学意义(P<0.05)的变量为协变量,进行多因素Logistic回归分析。结果显示,在校正了体质量、性别因素(调整模型Ⅰ)和校正了体质量、性别、肌酐、胱抑素C、三酰甘油、肌酸激酶同工酶、NT-proBNP、心功能分级及β-受体阻滞剂的使用因素(调整模型Ⅱ)后,NLR仍然是心力衰竭患者5年全因死亡的独立预测因素(P<0.05,见表4)。

3 讨论

心力衰竭的发病率逐年上升,其原因可归结于随着工业化国家和发展中国家老龄化的进展,肥胖、糖尿病、高血压等疾病的发病率上升。此外,心肌梗死后存活率的提高和心源性猝死的成功预防也是心力衰竭发病率升高的重要原因。

虽然存活率有所提高,但心力衰竭患者的全因死亡率和再住院率仍然很高。在欧美国家,诊断的心力衰竭患者5年后绝对死亡率仍保持在50%左右,甚至更高,D期心力衰竭(需要特殊干预的难治性心力衰竭)患者5年生存率只有20%[1-2]。本研究中心力衰竭患者的5年全因死亡率达55.3%,与之前的研究结果相当。正因为心力衰竭患者的死亡率高,早期心血管不良事件发生的风险评估对于心力衰竭患者的管理来说尤为重要。相对于传统的通过评估患者的心功能分级、运动耐量等方式来判断患者的预后来说,实验室检查结果显得更为客观,也更广泛用于评估心力衰竭患者的预后。

表1 生存组和死亡组人口统计学和临床资料比较Table 1 Comparison of demographic and clinical data between survival and death groups

最近,有研究表明,白细胞的升高会增加急性心力衰竭患者的再住院率和全因死亡率[9]。同时,在急性心肌梗死患者中,中性粒细胞的升高被证实与急性心力衰竭的发病率不断升高有关[10],淋巴细胞减少也被报告可独立预测心力衰竭患者的全因死亡率[11]。相比于单一地以白细胞计数、中性粒细胞计数或淋巴细胞计数值来预测心力衰竭患者的全因死亡率来说,NLR作为心力衰竭患者全因死亡率的预测因子或许更为确切。NLR是近年来许多研究者比较感兴趣的一个指标,且目前国内外已有许多研究表明NLR与慢性心力衰竭患者、进展期心力衰竭患者、急性失代偿期心力衰竭患者的再住院率、住院期间死亡率及出院后随访期间全因死亡率相关[12-16],但这些研究纳入标准参差不齐,且大多随访时间较短,很难客观评价NLR与心力衰竭患者的长期全因死亡率的相关性。本研究中,运用Logistic回归模型评估NLR与心力衰竭患者5年全因死亡率的相关性,结果显示,NLR的升高增加了心力衰竭患者5年全因死亡率的风险。在调整多种混杂因素后,NLR仍然是心力衰竭患者5年全因死亡率的独立预测因素。

NLR升高增加了心力衰竭患者5年全因死亡率的风险,其原因大致可归纳为以下几点:(1)炎症学说是大家公认的导致动脉粥样硬化进展及斑块失稳的主要原因[17]。(2)中性粒细胞介导炎性反应,活化的中性粒细胞释放酸性磷酸酶、弹性蛋白酶及髓过氧化物酶,这些蛋白水解酶促进心肌细胞的破坏,导致患者心脏射血功能下降,运动耐量下降,最终导致心力衰竭的发生[18-21]。(3)与中性粒细胞相反,淋巴细胞则参与机体的免疫调节。炎性反应导致淋巴细胞凋亡、淋巴细胞的分化和增殖的下调,以及神经体液的激活导致机体免疫调节能力下降[22-24]。(4)NLR结合了两种免疫途径,中性粒细胞与淋巴细胞之间此消彼长,炎症失衡,最终导致心力衰竭的进展和死亡。此外,本研究结果显示,随着NLR的升高,血红蛋白有下降趋势,尿素、肌酐、胱抑素C、NT-proBNP水平则呈升高趋势,心功能下降。而在之前的研究中,这些都与心力衰竭不良预后有关[25-28]。

表2 不同NLR分组患者人口统计学和临床资料比较Table 2 Comparison of demographic and clinical data in quartile subgroups stratified by NLR value

NLR在预测短期和长期死亡率方面优于其他白细胞参数(例如中性粒细胞、淋巴细胞、白细胞计数)。这种优势是由于相比于其他绝对值,NLR具有稳定性,各种生理、病理及物理因素可以改变绝对计数,但NLR却相对稳定。虽然这些因素可以改变个体白细胞或者淋巴细胞亚型的计数,但NLR却可能保持稳定。

本研究的优点在于研究样本量大、随访时间长及对NLR进行了亚组分析。本研究的局限性在于:首先,是基于单中心的研究,本研究结果可能无法推及所有医疗机构;其次,本研究只纳入了NYHA心功能分级Ⅲ~Ⅳ级的患者,同时剔除了合并恶性肿瘤、严重的血液系统疾病、慢性呼吸衰竭、终末期肝硬化、肾衰竭的患者,其研究结果不能代表整个心力衰竭人群;再次,本研究为回顾性研究,无法验证NLR预测心力衰竭患者5年全因死亡率的准确性。

综上所述,NLR与心力衰竭患者5年全因死亡率相关,是心力衰竭患者5年全因死亡率的一个简单、经济的独立预测因素。

作者贡献:罗发新、叶自亮、朱继金负责研究设计、论文撰写;罗发新、叶自亮负责数据收集和患者随访;罗发新负责整理数据;叶自亮负责统计分析;朱继金负责数据审核和质量控制。

本文无利益冲突。

表3 心力衰竭患者5年全因死亡相关因素的单因素分析Table 3 Univariate analysis of factors related to 5-year all-cause mortality in patients with heart failure

表4 心力衰竭患者NLR与5年全因死亡风险关系的多因素Logistic回归分析Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of the relationship between NLR and 5-year all-cause mortality in patients with heart failure