层级护理管理在提高冠心病患者护理质量方面的应用效果观察

徐汉丽

(中国人民解放军联勤保障部队第904医院心内科,江苏 无锡 214000)

近年来,冠心病成为了一种常见疾病,并且由于此病兼具高死亡率与高发病率的特点,所以严重威胁着人们的身体健康。以往临床上在治疗此病时,会同步进行护理干预,但是受护理措施本身限制,对治疗活动的帮助并不是很大,因此,有必要改变护理思路,研究新型化护理管理方法。本文选取了我院收治的82例冠心病患者作为研究对象,分组探讨了将常规护理管理与层级护理管理应用在冠心病患者护理中对护理质量的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月~2019年3月我院收治的冠心病患者82例作为研究对象,按照随机数字表法分为两组,各41例。其中,对照组男19例,女22例,年龄53~79岁,平均年龄(65.7±3.3)岁;实验组男23例,女18例,年龄54~76岁,平均年龄(66.1±4.3)岁。两组患者一般资料(性别和年龄等)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组进行常规护理管理。具体做法是:给予患者常规心内科治疗;为患者提供合理的饮食建议;告知患者需按时作息,多卧床休息;控制患者体重;给予患者吸氧护理;观察患者的病情变化。

实验组进行层级护理管理。具体做法是:(1)组建原则:对全科室护理人员的临床工作能力、工作时间、学历等基础信息进行分析,然后据此实施分层管理,将全部护理人员划分为护士长、责任组长以及责任护士这4个层级,并对每一层级护理人员的工作职责予以明确;(2)管理方法:护士长需要定期对全科护理工作的具体实施情况进行汇总与评估,并监督责任组长与责任护士的日常护理工作;责任组长需要负责拟定护理方案,并对护理人员的工作进行科学化指导;责任护士需要按照护理方案实施护理工作,包括日常查房、进行用药指导、对患者的不良情绪进行疏导等;(3)排班制度:排班制度可以应用APN模式,也即可以将护理人员分为A班、P班以及N班,每班须有3个责任小组,值班人员最少为6名,并根据执行情况进行适当的调整,以尽量减少交接班次数,实现提升安全系数的护理管理目的。

1.3 观察指标

向患者发放本院自制的调查问卷,让患者对护理操作、健康知识宣教、病房管理进行评分,分值范围在0~100分,分数越低说明护理质量越差[1]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0统计学软件对数据进行处理,计量资料以“±s”表示,采用t检验;计数资料以例数(n),百分数(%)表示,采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

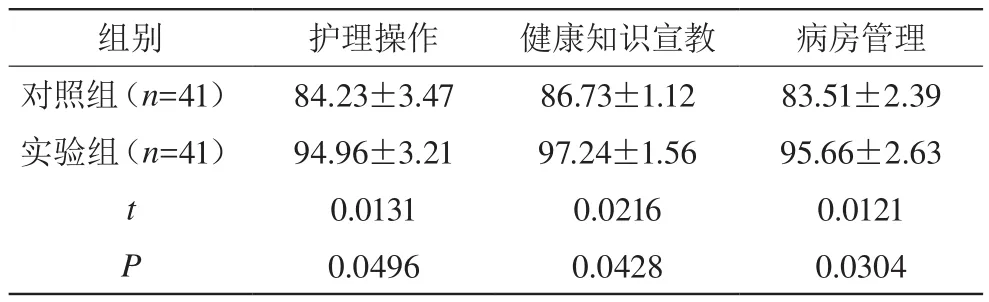

通过数据对比,实验组的护理操作评分、健康知识宣教评分、病房管理评分皆明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 护理质量对比(±s,分)

表1 护理质量对比(±s,分)

组别 护理操作 健康知识宣教 病房管理对照组(n=41) 84.23±3.47 86.73±1.12 83.51±2.39实验组(n=41) 94.96±3.21 97.24±1.56 95.66±2.63 t 0.0131 0.0216 0.0121 P 0.0496 0.0428 0.0304

3 讨 论

层级护理管理属于新型护理管理方法,这种管理模式的展开,是在充分考虑了每一护士的特长、护理经验等内容的基础上,赋予了不同护士不同的管理职责,使得每一护理人员都能发挥自己在岗位、学历、职称方面的专长[2],可以形成完整的质控网络,有助于提升整体护理质量。

本次研究结果表明:常规护理管理与层级护理管理都对提升冠心病患者护理质量有一定的效果,但是相较而言,层级护理管理的效果更甚一筹,差异有统计学意义(P<0.05)。原因分析为:(1)层级护理管理模式下,护理人员与患者间的护理关系固定,护理人员对于患者病情的了解也将会更加彻底详尽[3],所以有助于帮助医生调整后续治疗方案;(2)通过实施层级护理管理,可以将每位护士的职责确定下来,所以能够有效的激发护理人员的工作积极性,使其最大限度的提升自身护理水平。

综上所述,基于层级护理管理对于提升冠心病护理质量的效果比较明显,所以可以推广此护理管理模式。