神经内镜下显微血管减压术治疗面肌痉挛的疗效观察

邢俊领

(新乡医学院第三附属医院神经外科,河南新乡453003)

面肌痉挛多见于中老年女性,主要表现为面部不自主的抽搐,严重者可出现睁眼困难、口角歪斜等,导致面瘫,严重影响患者生存生活质量[1]。显微血管减压术(microvascular decompression, MVD)是治疗面肌痉挛的重要术式,但因入区血管与神经位置的特异性、内部血管可视化差异等,存在术后恢复不良风险,且并发症亦较多,存在一定应用局限性[2]。神经内镜则是蝶鞍区及脑室区手术中常用的工具,其可提供明亮视野,并具全景可视化特点[3]。当前关于神经内镜在MVD 中的应用研究并不鲜见,但尚未形成统一标准[4]。鉴于此,本研究将神经内镜用于面肌痉挛的MVD 治疗,并通过对其疗效的观察,为MVD 的临床治疗提供参考意见,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将本院2017 年4 月至2018 年12 月收治的120 例面肌痉挛患者按术式分观察组与对照组,每组60 例。纳入标准:符合面肌痉挛诊断要求[5],经电子计算机断层扫描(computed tomography,CT)或磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)确诊单侧面肌痉挛;知晓手术方式及其相应获益、风险,并自愿签署手术知情同意书;排除既往有面肌痉挛病史、面神经炎病史、面神经损伤病史及合并头面部肿瘤患者;经本院医学伦理委员会批准。观察组男17 例,女43 例;年龄41~71 岁,平均(49.17±2.04)岁,病程17~49 个月,平均(25.87±3.02)个月;左侧痉挛31 例,右侧29 例。对照组男15 例,女45 例;年龄38~71 岁,平均(50.01±2.71) 岁, 病程19~45 个月, 平均(5.71±2.98)个月;左侧痉挛27 例,右侧33 例。两组性别、年龄、病程及痉挛部位等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2 方法

两组麻醉方式均为全身麻醉,健侧卧位;于耳后发际内作直切口,骨窗上缘、下缘分别接近横窦、乙状窦,成放射状剪开硬膜后释放脑脊液,充分暴露面神经。对照组在显微镜下探查责任血管,解除面神经压迫,采用Teflon 棉絮填充,隔离责任血管与面神经。观察组同样释放脑脊液并探查责任血管,并置入30°内镜经岩骨与小脑间入桥脑侧池,对面神经出脑干处、神经腹侧、显微镜视野边角处进行观察,充分明确责任血管走性分布及压迫情况,确认责任血管后显微镜下分离神经血管,解除压迫,其余步骤参照对照组,结束后内镜下观察棉絮位置,确认无遗漏血管及活动性出血现象。

1.3 观察指标

两组术后均给予持续随访,参照文献[6],并依据术后症状恢复情况及6 个月内面部痉挛发生情况评价临床疗效,其中术后3 d 时面部不自主抽搐等症状消失,且术后6 个月内无面肌痉挛等症状发生提示治愈;若术后3 d 面肌痉挛症状显著改善,仍时有发作,但术后6 个月内逐渐消失则提示延迟治愈;未达治愈、延迟治愈标准,面肌痉挛症状虽有一定缓解,但术后6 个月内仍未消失提示缓解;未达治愈、延迟治愈及缓解表现均纳入无效范围。总有效率为治愈、延迟治愈及缓解病例所占比率。并统计术后并发症发生率。

1.4 统计学方法

SPSS 19.0 软件进行统计学分析,计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,Sig(双侧)检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

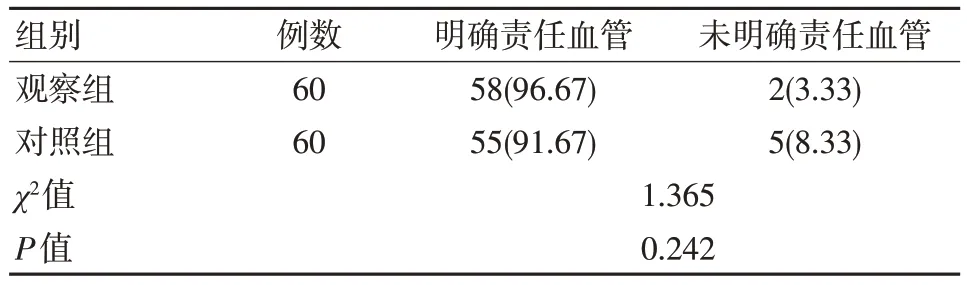

2.1 两组责任血管探查情况比较

观察组58 例均明确责任血管,仅2 例未明确;责任血管明确比率高于对照组,但组间差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 两组疗效比较

观察组总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 两组责任血管探查情况比较 例(%)

表2 两组疗效比较 例(%)

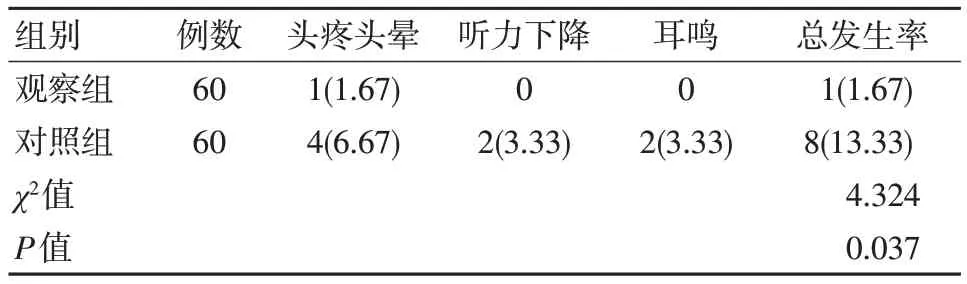

2.3 两组并发症发生率比较

两组术后并发症主要以头疼头晕、听力下降及耳鸣常见,且经对症治疗后均有改善,但观察组并发症发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P <0.05),见表3。

表3 两组并发症发生率比较 例(%)

3 讨论

临床研究指出,面肌痉挛的根本病因或是面神经根区受血管压迫后产生异常放电后引起的面肌痉挛[7]。而MVD 治疗面肌痉挛便是基于上述病因机制,通过对责任血管的分离、隔垫解除其对面神经根区的压迫而取得治疗获益;因此,在整个MVD 术中,责任血管的明确是手术成功与否的关键因素。基于MVD,受后颅窝解剖构造复杂、显微镜视野盲区等因素影响,在责任血管明确上存在局限性,并已成为MVD 治疗面肌痉挛无效的重要原因之一[8]。同时,显微镜视野对面神经前下方术野显露不佳,若需取得满意术野,往往需加大对小脑的牵拉,极易造成颅神经、岩静脉等损伤,严重者可并发脑水肿、脑出血等恶性并发症[9]。而影像学辅助检查虽可将颅神经及其周围血管进行显影,帮助明确局部神经与血管间的解剖关系,但因血管内部可视化差异等因素影响,影像学辅助手段所探查结果与实际情况仍存在一定误差[10]。神经内镜作为微创神经外科的重要技术,临床应用极为广泛。

研究指出,基于神经内镜辅助MVD 可发挥互补作用,在改善显微镜术野上优势显著,本研究将其用于MVD,结果显示采用神经内镜辅助的观察组责任血管明确比率略高于对照组,这与樊明德等[11]的报道结论相似,分析或与神经内镜对显微镜视野的改善有关。同时,神经内镜辅助时,广角内镜可最大限度放大视野,避免显微镜操作下术野不佳所致的责任血管损伤、被压迫神经损伤。尤其是对隐藏于主干血管后的小血管、面听神经根腹侧的责任血管等,结合神经内镜的广角视野、角度内镜等,更利于责任血管明确,对降低责任血管遗漏风险意义重大。虽本研究中两组差异不具显著性,但增加样本量后或可将差异显著化,有待下一步研究进行持续补充及完善。

同时,进一步分析两组临床疗效,结果显示观察组总有效率显著高于对照组,且并发症发生率亦显著低于对照组。这与既往报道结论相一致[12]。究其原因,神经内镜辅助MVD 时,可轻松显露颅神经出脑干端,减少单纯MVD 对小脑的牵拉,从而减低牵拉所致的颅神经损伤风险,更利于责任血管的探查。其次,单纯开展MVD 时,难以判定Teflon 棉絮的放置位置是否准确,而基于神经内镜则可明确Teflon 棉絮放置位置,确保填充物的位置正确及牢固,从而提升手术质量及手术成功率。

综上所述:对面肌痉挛患者,神经内镜下MVD 在责任血管明确上优势更显著,可取得更佳的手术获益及更低的手术并发症风险,值得临床推介。同时本研究也存在一定局限性,如样本数量小、为回顾性分析、存在一定混杂因素影响等,因此笔者认为神经内镜下MVD 的临床应用价值仍有待展开前瞻性、多中心研究予以补充及完善。