中国普惠金融发展的时空特征及提升对策研究

■陈景帅,张东玲,马翩翩

一、引言与文献评述

近年来,我国金融体系发展速度较快,呈现出服务主体多元化、金融服务数字化等特点,为经济发展提供了必要支持。但我国普惠金融发展起步较晚,整体水平不高,地区之间存在较大差距,未能有效化解当前金融体系所存在的矛盾。

关于普惠金融的研究主要分为以下三类:一是普惠金融发展评价指标体系构建和测度。国外对于普惠金融发展评价指标体系构建的研究起步较早,最初国际金融公司(IFC)利用跨国数据从需求和供给两个方面,选取了8个指标构建了普惠金融指标体系。此后,国外学者逐渐将普惠金融指标扩展到三维(Arora,2010)、四维(Gupte,2012)。国内学者最初从地理渗透度、服务可获得性和使用效率三个维度构建了普惠金融指标体系(韩晓宇,2017),且主要聚焦于银行机构。随着学界对于普惠金融认识的进一步加深,在已有的指标体系基础上又增加了金融体系承担度、数字化等维度(陈银娥,2015;胡宗义,2018),证券、保险等金融行业也被纳入到指标体系之中(马彧菲和杜朝运,2017)。同时,还有部分学者基于微观调查数据,从需求和供给(尹志超等,2019)、正规金融和非正规金融(齐红倩和李志创,2019)等角度构建了普惠金融指标体系。针对普惠金融发展指数的测度,联合国计划开发总署所提出的人类发展指数计算公式,即基于欧式距离的普惠金融指数(IFI)应用最为广泛。

二是普惠金融发展的影响因素分析。国内外学者从需求主体和社会环境等视角对影响普惠金融发展的因素进行了分析。一方面,齐红倩和李志创(2019)等通过研究发现金融需求的主体特征对普惠金融发展具有显著影响,如主体收入、受教育水平、金融素养和消费观念等。另一方面,Koker&Jentzsch(2013)通过实证分析发现收入差距、城镇化、人口结构、人力资本等社会因素会影响普惠金融的发展。国内学者在对普惠金融测度和空间分布特征研究的同时,也对其影响因素进行了探究。如陆凤芝等(2017)利用熵值法测度发现,我国普惠金融存在着由东到西递减的分布格局,经济发展水平、人口城市化等因素与普惠金融发展具有密切关联。孙英杰和林春(2018)实证分析发现中国普惠金融发展存在明显地区差异,各区域收敛性不同,政府干预、市场化和非正规金融等因素均具有显著影响。

三是普惠金融的效应分析。普惠金融是推动经济转型升级、建设全面小康社会的必然要求,在促进贫困减缓、经济发展、中小微企业融资等方面都具有显著优势。其中,普惠金融的减贫效应是国内外学界关注的重点内容。黄秋萍等(2017)、黄敦平等(2019)、李建军和韩珣(2019)分别对普惠金融的农村减贫效应、贫困减缓的非线性关系以及在不同地区的减贫效应进行研究。另外,学者们还对普惠金融在促进经济发展(李涛等,2016)、提高农村居民收入(郑秀峰和朱一鸣,2019)、缩小城乡差距(宋晓玲,2017)和促进中小微企业发展(梁榜和张建华,2018)等方面的作用进行了研究。

已有研究虽逐渐形成体系,但仍有不足。首先,多数文献仍旧将银行业作为普惠金融发展重点,对保险、证券等金融主体的关注相对不足,农村金融发展的相关指标有所缺失。其次,多数学者对我国普惠金融发展的区域特征进行了研究,但针对其空间自相关性和各省份空间集聚特征的分析相对缺乏。最后,在“东部率先、西部开发、中部崛起和东北振兴”的背景下,已有文献对我国各区域普惠金融发展的时空特征和动态演化过程的细化研究还较为鲜见。

基于此,本文将保险、证券等金融主体纳入到普惠金融发展评价指标体系,并对农村金融机构的发展状况加以衡量。从普惠金融渗透度、可获得性、使用效用、承担度和农村金融渗透度5个维度出发,构建了普惠金融发展评价指标体系。基于2008~2017年我国省域面板数据,运用变异系数法和熵值法确定指标权重,结合联合国人类发展指数公式对普惠金融发展指数进行测度,并进一步利用空间自相关检验、Kernel密度函数对我国及各区域普惠金融发展的时空特征和动态演变过程进行分析,深入探究我国省域普惠金融发展的空间集聚特征。最后,结合评价指标体系和时空特征分析结果,对如何稳步提升我国整体和各区域普惠金融发展水平的对策制定进行讨论。

二、评价指标体系构建和研究方法

(一)普惠金融发展评价指标体系构建

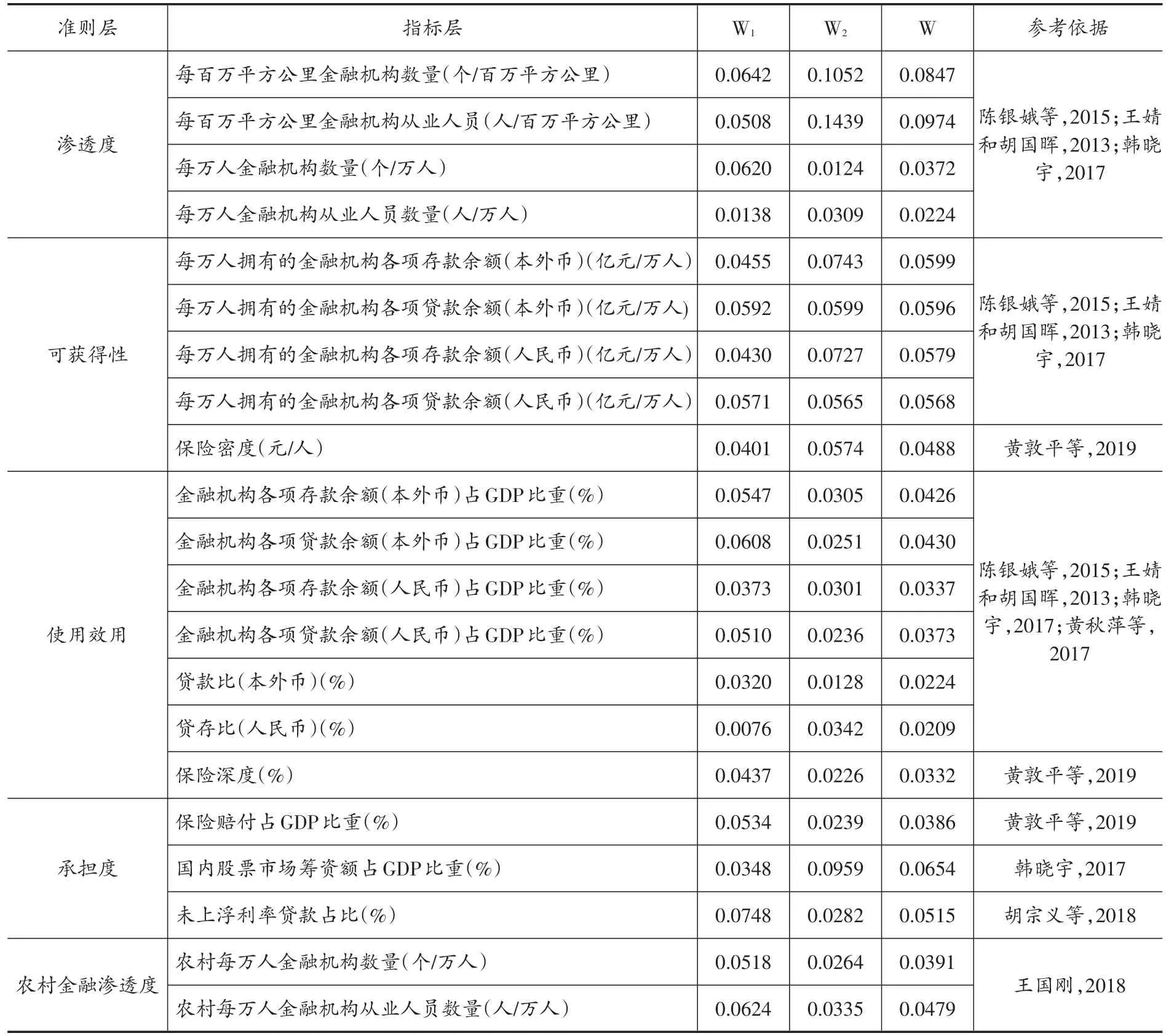

本文从金融服务渗透度、可获得性、使用效用、承担度以及农村金融渗透度5个维度出发,筛选21个指标构建普惠金融评价指标体系。由于涉农贷款、中小微企业贷款等指标在不同省份、地区和银行机构的统计口径、界定标准并不一致,且在可比性和数据可得性方面存在不足。因此,参照王国刚(2018)对普惠金融支持农村发展的研究结论,利用政策性银行、农村合作机构和农村新型机构的数量对农村金融渗透度进行测度,并结合国内股票市场筹资额、保险赔付占GDP比重和未上浮利率贷款占比对证券、保险和银行等金融体系的承担度进行衡量。同时,考虑到国际金融危机以及人民币加入SDR对中国资本流动影响较大,本文对金融机构的存、贷款余额及相关指标以本外币和人民币为区分标准进行测度,具体指标如表1所示。

(二)测度方法

1.综合权重计算和确定

为保证测度结果的科学性、合理性,摒弃单一方法对指标进行赋权,采用熵值法和变异系数法确定各指标综合权重,并将结果分别用W1和W2表示。其中,权重计算步骤如下所示。

(1)指标标准化。由于各指标之间量纲不同,在进行熵值法赋权之前,对各指标进行无量纲化处理。由于各维度下的指标均为正向指标,指标标准化计算如公式(1)所示。

(2)基于熵值法的权重计算。参照陈银娥等(2015)的做法,将熵值法计算所得指标权重记为W1。

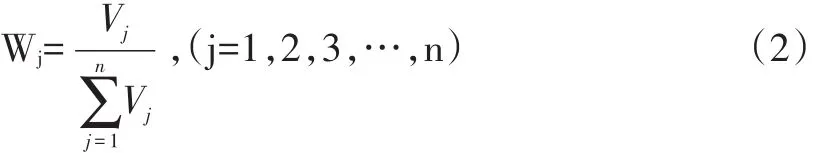

(3)基于变异系数法的权重计算。同时采用变异系数法进行权重计算,具体如公式(2)所示。

(4)综合权重计算。依据熵值法和变异系数法计算所得权重W1和W2,各取0.5的权重对综合权重进行计算,具体如公式(3)所示,最终指标权重结果如表1所示。

2.普惠金融发展指数测度

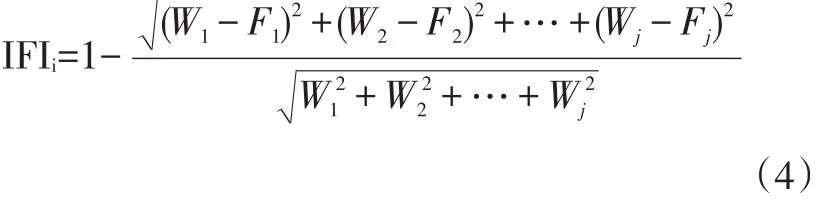

本文借鉴联合国开发计划署(UNDP)所采用的人类发展指数测度方法对普惠金融指数进行测度,具体如公式(4)所示。

其中,IFIi表示第i个地区的普惠金融指数;Fj表示第j指标的测度值,具体公式为Fi=Wj×,Wj为第j项指标权重表示第i地区第j项指标标准化后的数值。普惠金融指数测度结果(IFI)介于0到1之间,数值越高,表示普惠金融发展水平越高。

表1 中国普惠金融发展指数评价指标体系及权重

(三)空间自相关检验和Kernel密度估计模型

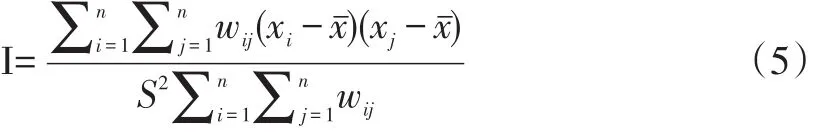

1.空间自相关检验。本文利用莫兰指数(Moran’s I)判断各地区之间是否存在明显的空间集聚特征,具体如公式(5)所示。

其中,wij表示地区i和j之间的权重矩阵,采用相邻为1,不相邻为0的邻接权重矩阵。n为地区的数量,xi和xj分别表示地区 i和j的观测值,S2为样本方差,xˉ表示所有观测值的平均值。Moran’s I的取值范围为[-1,1],其中,[-1,0)、0、(0,1]分别表示空间负相关、不相关和正相关。

为更进一步的分析局部地区在相邻空间上的自相关关系,采用局部自相关检验和Moran’s I散点图进行分析,具体分为4种聚类模式,高高聚集(H-H)、高低聚集(H-L)、低高聚集(L-H)和低低聚集(L-L),其中,局部自相关检验方法如公式(6)所示。

2.Kernel密度估计模型。核密度估计是指利用连续的密度曲线对样本的分布状态进行分析,其具体模型如公式(7)所示。

其中,f(x)为密度函数,K(·)为核密度函数,h为宽带。

三、中国普惠金融发展指数测度结果及时空演变

(一)样本及数据来源

本文以2008~2017年中国31个省市区为研究样本(港澳台除外),评价指标体系相关数据主要来源于2009~2018年《中国区域金融运行报告》《中国统计年鉴》《中国金融年鉴》、各省市《区域金融运行报告》以及Wind数据库。

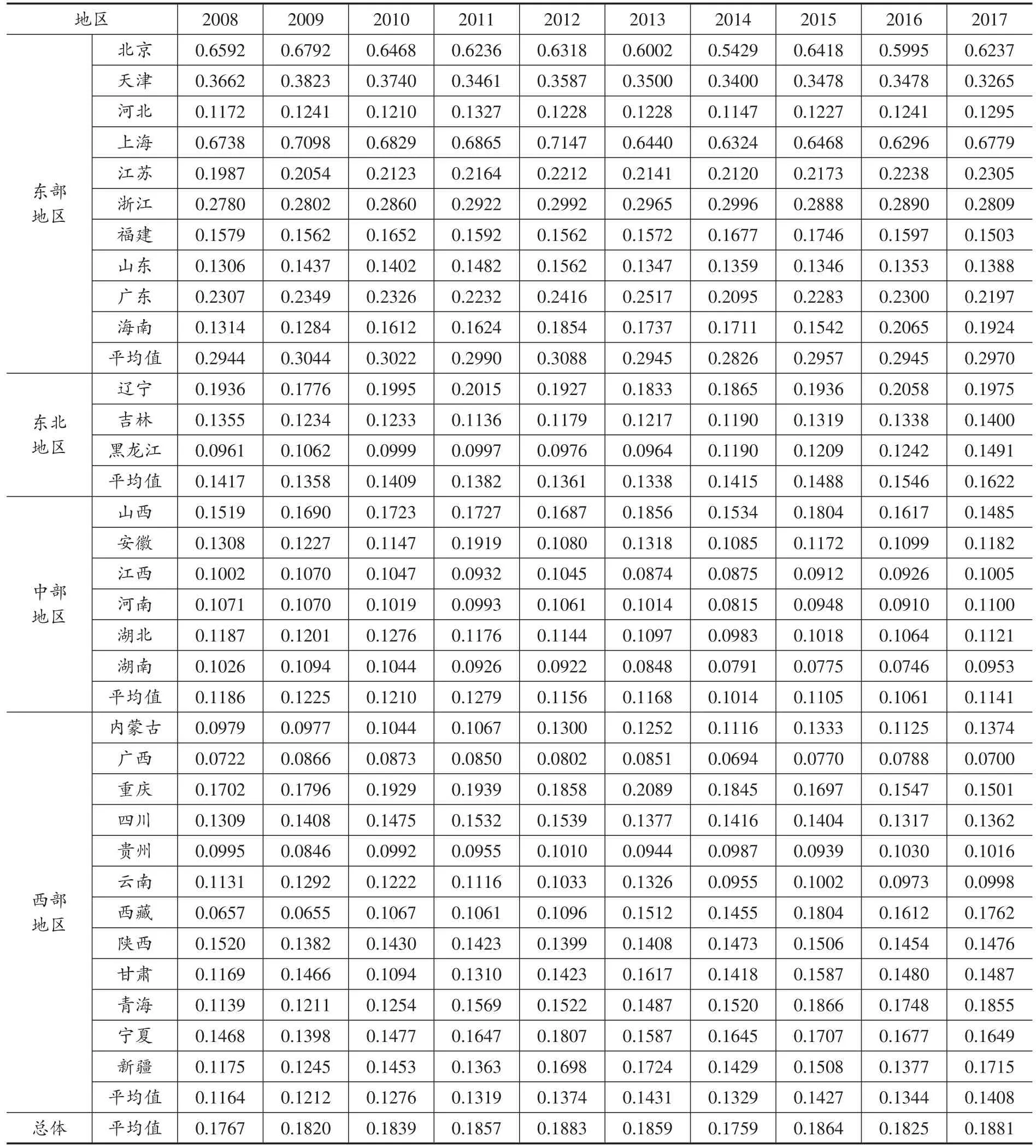

(二)中国普惠金融发展指数测度结果

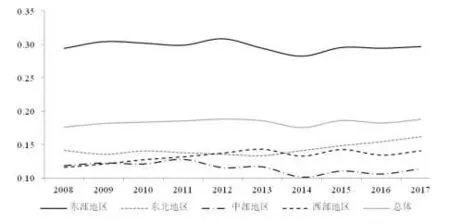

依据普惠金融发展指数测度指标体系和2008~2017年我国省域数据,结合计算所得综合权重,利用公式(4)对中国普惠金融发展指数进行测度,具体结果如表2所示,总体及四大区域普惠金融发展指数变动趋势如图1所示。

图1 中国及各区域普惠金融发展指数的变动趋势

由表2和图1可知,总体来看,我国普惠金融发展整体呈现上升趋势,由2008年的0.1767上升2017年0.1881。其中,在2014年存在轻微波动,主要由于金融机构处于调整之中,导致普惠金融的发展存在一定的波动性。

分区域看,普惠金融发展整体呈现东部最高、东北次之、西部再次和中部最低的空间分布特征。其中,东部地区普惠金融发展指数要明显高于其余地区,但2014年同样存在轻微波动,且整体变动幅度较小,东北和西部地区呈现明显的上升趋势,中部地区普惠金融发展呈现较大幅度的下降。这表明中国普惠金融发展存在明显区域差异,出现这一现象主要是由于东部地区金融发展具有明显优势,“东北振兴”和“西部开发”等战略促进了金融资源向东北和西部地区流动,而中部地区关注度相对较少。

就差异性看,北京、天津、上海、浙江、江苏和广东的普惠金融发展水平要明显高于其余省份,湖南、广西和云南的普惠金融发展水平较低。其中,2008年上海普惠金融发展指数为0.6738,西藏最低为0.0657,两者差距为0.6081,2017年省域间普惠金融发展指数极差为0.6079,这表明我国普惠金融发展异质性并未改善。

(三)中国普惠金融发展的空间特征分析

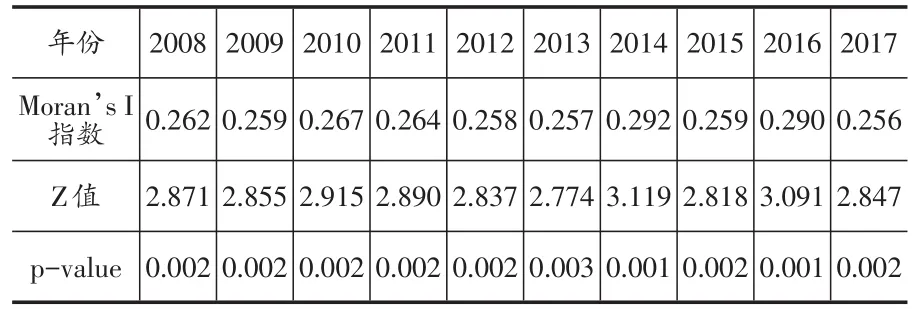

为分析我国普惠金融发展是否存在空间集聚特征,采用莫兰指数(Moran’s I)进行空间自相关检验,并进一步利用莫兰指数(Moran’s I)散点图对各省份的空间集聚特征进行分析。依据公式(5)对莫兰指数(Moran’s I)进行计算,具体如表3所示。

表2 中国普惠金融发展指数测度结果

表3 2008~2017年中国普惠金融发展的Moran’s I指数计算结果

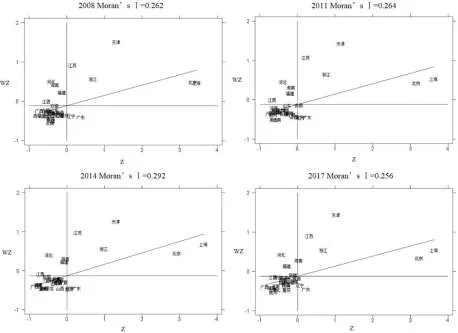

第一,总体看,由表3可知,2008~2017年我国普惠金融发展的莫兰指数介于0.250~0.300之间,均通过了1%的显著性检验,表明我国普惠金融发展存在明显的空间集聚特征,且在空间分布上具有明显的正向空间自相关关系。在样本期间内,Moran’s I指数数值呈现明显的波动性,但未出现较大幅度的上升和下降,说明我国普惠金融发展的空间集聚特征并未发生明显改变,区域间发展可能存在溢出效应,即某地区普惠金融发展会依赖于周边地区普惠金融发展水平的提高。为进一步探究普惠金融发展的局部关联关系,选取部分年份,采用局部自相关检验和Moran’s I指数散点图进行分析,具体如图2所示。

图2 部分年份的普惠金融发展Moran’s I指数散点图

Moran’s I指数散点图将普惠金融发展划分为四种集聚状况,在第一、二、三和四象限中,分别为高集聚水平省份被高集聚水平省份包围的高高集聚(H-H)的集聚区、低集聚水平省份被高集聚水平省份包围的低高集聚(L-H)的空心区、低集聚水平省份被低集聚水平省份包围的低低集聚(L-L)的萧条区和高集聚水平省份被低集聚水平省份包围的低低集聚(H-L)的孤岛区。图2显示,我国普惠金融发展的空间集聚特征较为明显,其中,大多数省份呈现高高集聚和低低集聚的特点,显著性较强,呈现正相关关系,这与Moran’s I指数计算结果相吻合。

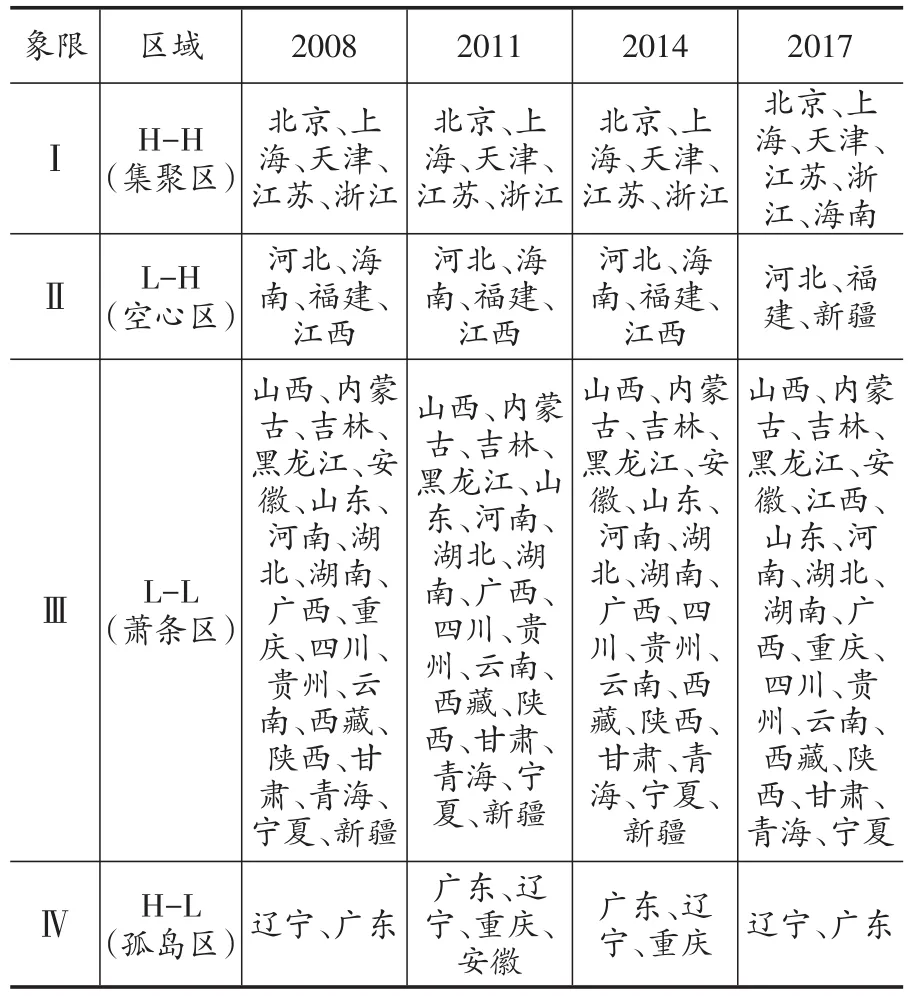

为进一步深入分析2008~2017年中国各省市普惠金融发展的集聚状况,根据Moran’s I指数散点图列举出部分年份中国省域普惠金融发展的空间相关模式,具体如表4所示。

从表4可以看出,第一,H-H、L-L集聚类型的省份数量较多,以2017年为例,H-H型省份占比约为19.4%,相比2008年有所提高,L-L型省份占比约为64.5%,与2008年相比总体变化较小,L-H型和H-L型占比分别为9.6%和6.5%,且在观测期间内存在一定的波动性。

第二,具体到各省市来看,H-H(集聚区)主要包括北京、上海、天津、江苏和浙江等普惠金融发展水平较高的省份,海南省在观测期间内变化较为明显,普惠金融发展指数也存在较大幅度的提升。这些省份大多集中于东部沿海地区,经济发展水平较高,金融体系建设较为完善,普惠金融发展具有明显优势。L-L(萧条区)则大多集中于中西部省份和部分东部省份,且在观测期间内未发生较大变化,这主要是由于中西部地区经济发展水平较低,金融人才、机构和资金等要素缺乏,造成普惠金融发展相对落后。山东省作为北方人口和经济大省,其普惠金融发展一直处于L-L集聚,这可能是由于其周边省市普惠金融发展水平不高、溢出效应不明显,在一定程度上造成普惠金融发展较为滞后。

表4 部分年份中国省域普惠金融发展空间集聚状况分析

第三,辽宁和广东为典型的普惠金融发展孤岛区,其本身普惠金融发展水平较高,但周边省份发展水平较低,说明辽宁和广东在促进自身普惠金融发展的同时,还应注重自身辐射效应的提升。河北、福建和江西等L-H(空心区)呈现周边省市普惠金融发展水平较高的空间分异特点,应加强省市间金融发展交流,结合自身特点积极引进和借鉴周边省市的发展经验和模式。

(四)我国及各区域普惠金融发展的演变分析

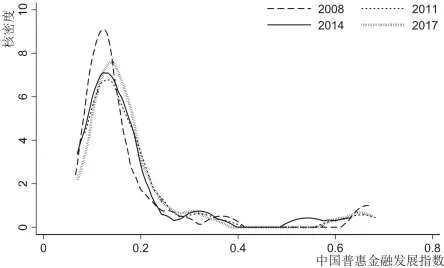

采用Kernel密度估计模型对中国整体和分区域普惠金融发展的分布状态和演变特征进行分析,依据公式(7)对我国普惠金融发展的整体状况进行分析,并选取部分年份对我国普惠金融发展水平的整体演进趋势进行分析,具体如图3所示。

图3 中国普惠金融发展水平演进

图3 显示,在样本期间内,我国普惠金融发展水平密度曲线中心逐渐向右移动,表明中国普惠金融发展水平整体呈现上升趋势。从波峰来看,峰值随着时间变化呈现上升-下降-上升的周期性变动趋势,表明中国普惠金融整体发展状况不稳定,存在一定的波动性。从波峰宽度来看,随着时间变化宽度小幅度增加,说明中国普惠金融发展的地区差距有所扩大,但幅度较小。从核密度曲线的整体变动来看,中国普惠金融发展存在明显的“双波峰”分布格局,核密度曲线存在较长的右拖尾现象,表明中国普惠金融发展主要集聚在中低水平,地区发展差距较为明显,在空间分布上存在多极分化格局和不均衡问题。

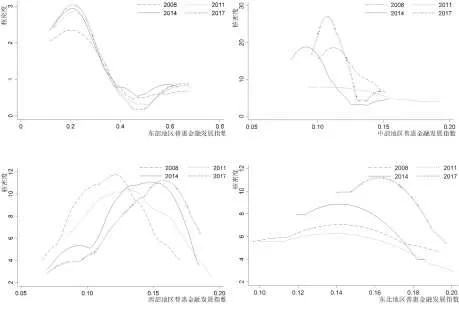

图4 中国各区域普惠金融发展水平演进

由图4可知,我国不同区域普惠金融发展分布状态和演变特征存在差异:

第一,从东部地区普惠金融核密度曲线来看,其峰值有所上升,波峰宽度小幅度变窄,表明东部地区普惠金融发展的差距不断缩小。核密度曲线中心随着时间变化轻微向右移动,说明东部地区普惠金融发展水平小幅度上升。同时,东部地区普惠金融核密度曲线与整体状况类似,存在较长的右拖尾现象,且存在“双波峰”,表明东部地区普惠金融发展存在两极分化问题。

第二,从中部地区普惠金融核密度曲线来看,其核密度曲线中心呈现左-右的移动趋势,说明中部地区普惠金融发展波动性较大。从2011年来看,其核密度曲线呈现水平趋势,与其余年份存在较大差别,这主要是因为中部地区处于东、西部承接的关键位置,造成金融机构、体系变动较为频繁,出现明显的波动性和异常现象。但其不存在明显右拖尾和“双波峰”现象,区域内发展差距较小。

第三,在样本期间内,西部地区普惠金融核密度曲线中心向右移动,普惠金融发展呈现上升趋势;其峰值和波峰宽度在样本期间内变动较小,表明西部地区普惠金融发展的区域特征并未有所改变,整体趋势较为一致。2017年,西部地区普惠金融核密度曲线开始出现左拖尾现象,说明西部地区普惠金融发展的地区差距开始加大,普惠金融发展的“低洼”省份未改善。

第四,东北地区普惠金融发展的特征较为明显,在样本期间内,其核密度曲线中心向右移动,峰值逐渐上升,波峰宽度变窄,说明东北地区普惠金融发展水平呈现上升趋势,地区间差距逐渐缩小,并且东北地区普惠金融核密度曲线不存在拖尾现象,普惠金融发展的均衡性较高。

四、结论与建议

本文通过构建中国普惠金融发展评价指标体系,运用变异系数法和熵值法确定权重,并对我国普惠金融发展指数进行测算。在此基础上,利用空间自相关检验、Kernel密度估计对我国整体和各区域普惠金融发展的空间特征、集聚效应和区域演变进行分析,得出以下结论和建议:

第一,从全国范围来看,普惠金融发展整体呈现上升趋势,但发展水平较低。各区域普惠金融发展水平和动态演变趋势差异较大,整体呈现东部最高、东北次之、西部再次和中部最低的空间格局,省域间普惠金融发展差距并未改善。在样本期间内,东部地区普惠金融发展的变动趋势较小,东北和西部地区呈现明显的上升趋势,中部地区普惠金融发展水平有所降低。未来我国应参考普惠金融发展的区域特征制定发展规划,依据各区域发展优势,切实推动区域间普惠金融协同增长。

第二,中国普惠金融发展存在明显的空间自相关关系,省域间高高、低低的正向集聚特征较为明显,占到总省份的83.9%。其中,高高集聚的省份大多集中在经济发展水平的较高的东部沿海地区,而低低集聚区域主要包括中西部地区和部分东部省份,辽宁和广东等省份为普惠金融发展的“孤岛区”。我国普惠金融发展应对其正向空间自相关性加以考虑,加强省域间普惠金融发展的协同交流机制,各省市应主动对邻省的普惠金融发展经验进行学习或指导,切实发挥正向空间自相关关系,减少“孤岛区”和“空心区”,增加高高集聚省份占比。

第三,从普惠金融发展的核密度曲线变动趋势来看,我国整体和东部地区普惠金融发展主要聚集在中低水平,“双波峰”两极分化现象较为明显,存在地区内差异。东北和西部地区普惠金融发展呈现明显的上升趋势,其中,东北地区普惠金融发展的均衡状况不断改善,西部地区普惠金融发展的区域分布变动较小,“低洼”省份未有所改善。中部地区普惠金融发展在变动趋势和分布状况上均存在较大的波动性。未来东部地区应促进区域内金融资源协调流动,推动各类金融机构扎根基层、农村等地,重塑普惠金融发展布局。东北、中部和西部地区应开展新型金融机构,在完善普惠金融覆盖网络的同时,加大基层设施建设,提高居民获取金融服务的便利性。