从《酒狂》到《流觞》:魏晋风度的音乐诠释

潘 斌

(武汉音乐学院 音乐学系,湖北 武汉 430060)

魏晋风度是魏晋名士独步古今的精神风采,它不仅鲜活地外现于士大夫的日常行为容止,更深刻地内化为这一时期重要的文化标识。20世纪初,鲁迅先生在题为《魏晋风度及文章与药及酒之关系》的演讲中,提出了以药与酒、文章与姿容为主要内容的“魏晋风度”,并从文学的角度阐述其历史变迁[1]。然而,“魏晋风度”绝不仅限于此,魏晋以降,历代文人艺术家通过各种方式诠释、再现魏晋风度,由此表达他们的倾慕与神往,本文的研究对象传世琴曲《酒狂》《流觞》,即是一对被称为“姊妹琴曲”的有趣典型。

长期以来,学界对两曲的渊源关系颇为关注,尤其在《酒狂》一曲的作者及断代等问题上存在较大争议。曲源考辨固然重要,琴曲本身及其背后的思想旨趣同样值得玩味:它们有着同中有异的音乐主题和一以贯之的思想脉络,并由此共同诠释了魏晋风度的内涵与演变。无论源起何时、作于何人,皆无碍于考察它们与魏晋风度之间的关系。

一、无酒不名士:“酒”的主题与魏晋风度

《酒狂》相传为“性嗜酒,善弹琴”的魏晋名士阮籍所作,这一传说多半源自《晋书》中的记载:“籍本有济世之志,属魏晋之际,天下多故,名士少有全者,籍由是不与世事,酣饮为常。”因此,后世琴家多认为《酒狂》正是阮籍“借酒佯狂”之作。如《神奇秘谱》中解题曰:

是曲者,阮籍所作也。籍叹道之不行,与时不合,故忘世虑于形骸之外,托兴于酗酒,以乐终身之志。其趣也若是,岂真嗜酒耶?有道存焉。妙在于其中,故不为俗子道,达者得之。[2]

复有《重修真传琴谱》载:

晋阮籍所作也,叹己道之与世不合,故忘尘虑于形骸之外,乃托于酒而好逃焉。岂可以酒徒视之乎?[3]

杨抡更是回归到历史实景中,以“同情之了解”体味《酒狂》的曲中真意:

按是曲,本晋室竹林七贤阮籍辈所作也。盖自典午之世,君暗后凶,骨肉相残,而铜驼荆棘,胡马云集,一时士大夫若言行稍危,往往罹夫奇祸。是以阮氏诸贤,每盘桓于修竹之场,娱乐于粬蘖之境,镇日酩酊,与世浮沉,遮不为人所忌,而得以保首领于浊世。则夫酒狂之作,岂真恣情于杯斗者耶?昔箕子佯狂,子仪奢欲,皆此意耳。[4]

在集中展现魏晋文人风貌的《世说新语》中,阮籍的出场几乎皆伴之以酒,他的“越名教”、他的“胸中垒块”,也大多借助于酒而遣发:

阮公邻家妇,有美色,当垆酤酒。阮与王安丰常从妇饮酒,阮醉,便眠其妇侧。夫始殊疑之,伺察,终无他意。

阮籍遭母丧,在晋文王坐,进酒肉。司隶何曾亦在坐,曰:“明公方以孝治天下,而阮籍以重丧显于公坐饮酒食肉,宜流之海外,以正风教。”文王曰:“嗣宗毁顿如此,君不能共忧之,何谓?且有疾而饮酒食肉,固丧礼也!”籍饮啖不辍,神色自若。

阮籍当葬母,蒸一肥豚,饮酒二斗,然后临诀,直言:“穷矣!”都得一号,因吐血,废顿良久。

阮步兵丧母,裴令公往吊之。阮方醉,散发坐床,箕踞不哭。

由此来看,无论是“托兴于酗酒,以乐终身之志”“忘尘虑于形骸之外,乃托于酒而好逃”,还是“盘桓于修竹之场,娱乐于粬蘖之境,镇日酩酊,与世浮沉”,皆与阮籍的人生境遇基本一致,实为《酒狂》中的“醉翁之意”。

《流觞》一曲仅见于明代汪芝的《西麓堂琴统》,编纂者在原谱后记中作如是言:

永和诸贤,修禊兰亭,萧爽放达之兴,脍炙千载,后人遂有此曲,江左之风高,概可想见矣。[5]

虽然关于《流觞》的记载较为有限,但不难看出,《流觞》之名,来自晋人王羲之《兰亭集序》的“引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”。这段文字描述的是名士上巳游春、临水饮酒赋诗的雅集场景,值得注意的是,文中出现的酒器“觞”(1)“觞”即古代酒具,又名“羽觞”,因两侧有半月形双耳,亦称“耳杯”。,作为名士手中的雅玩之器,也构成了这首琴曲的精神载体。

《酒狂》的狂狷气质与《流觞》的风流韵致,皆是魏晋风度的重要特质,两曲又都突出了“酒”这一主题动机,其背后是时代风尚使然。

魏晋时期,饮酒之风盛行,文人名士中多有以酒著称者:写下“何以解忧,唯有杜康”的曹操、为酒歌功颂德的刘伶、与群猪共饮的阮氏子弟、醉如玉山之将崩的嵇康、曲水流觞的兰亭雅士、“浊酒半壶,清琴横床”的陶渊明……以致当时有“名士不必须奇才,但使常得无事,痛饮酒,熟读《离骚》,便可称名士”[6]之说。无论从哪个角度讨论魏晋风度与魏晋文人,“酒”都是一个绕不开的话题。饮酒与服药一样,其功用不独在酒与药本身,而在于它们能够起到“正使人人自远”“引人着胜地”以及“觉神明开朗”的功效,这正契合了魏晋文人希求精神超越的理想,从而构成了魏晋嗜酒风气的内在动因。他们的苦痛忧思,非酒醴不可发以散之;他们的至真性情,非一醉不足畅且达之;他们的文采风流,非杯觞不能载而赋之。因此,《酒狂》《流觞》皆选择了以“酒”为主题,传递、诠解着魏晋风度。

二、放浪形骸的两种表达:《酒狂》《流觞》中的音乐意象

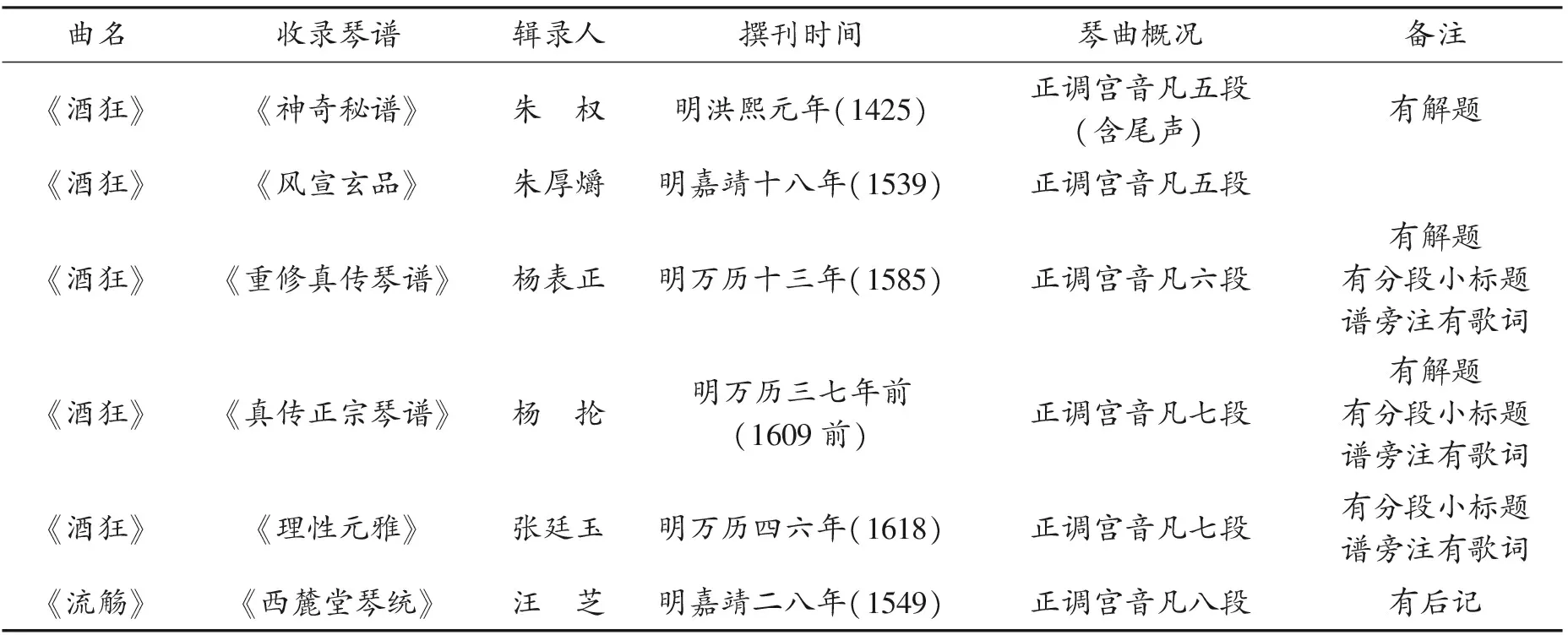

《酒狂》曲谱最早见于明初朱权《神奇秘谱》之《太古神品》卷,后有《风宣玄品》《重修真传琴谱》《真传正宗琴谱》《理性元雅》等五家收录,《流觞》仅见于《西麓堂琴统》,篇幅相对较长,故多被认为是在《酒狂》基础上改易发展而成的别谱。两曲的收录情况及版本信息如表1所示:

表1

曲名收录琴谱辑录人撰刊时间琴曲概况备注《酒狂》《神奇秘谱》朱 权明洪熙元年(1425)正调宫音凡五段(含尾声)有解题《酒狂》《风宣玄品》朱厚爝明嘉靖十八年(1539)正调宫音凡五段《酒狂》《重修真传琴谱》杨表正明万历十三年(1585)正调宫音凡六段有解题有分段小标题谱旁注有歌词《酒狂》《真传正宗琴谱》杨 抡明万历三七年前(1609前)正调宫音凡七段有解题有分段小标题谱旁注有歌词《酒狂》《理性元雅》张廷玉明万历四六年(1618)正调宫音凡七段有分段小标题谱旁注有歌词《流觞》《西麓堂琴统》汪 芝明嘉靖二八年(1549)正调宫音凡八段有后记

由表1可见,《酒狂》的五种谱本大体相近,唯《重修真传琴谱》所载录与其他四家有较多出入,因《神奇秘谱》最古,且今通行打谱本多采于此,故本文亦以《神奇秘谱》为参照。《流觞》仅

见于《西麓堂琴统》,因曲调与《酒狂》相仿佛,曲中又有“酒狂声”的标注,故多被认为是《酒狂》的别谱。笔者将两曲谱本中的参差之处细列于表2(2)今人对《酒狂》的演绎较为丰富,通行版本中,以姚丙炎先生于20世纪50年代的打谱最为普遍,亦多为初学者所首选;《流觞》则以丁承运先生的打谱本为权威。故本文择此两种谱本为参考依据。:

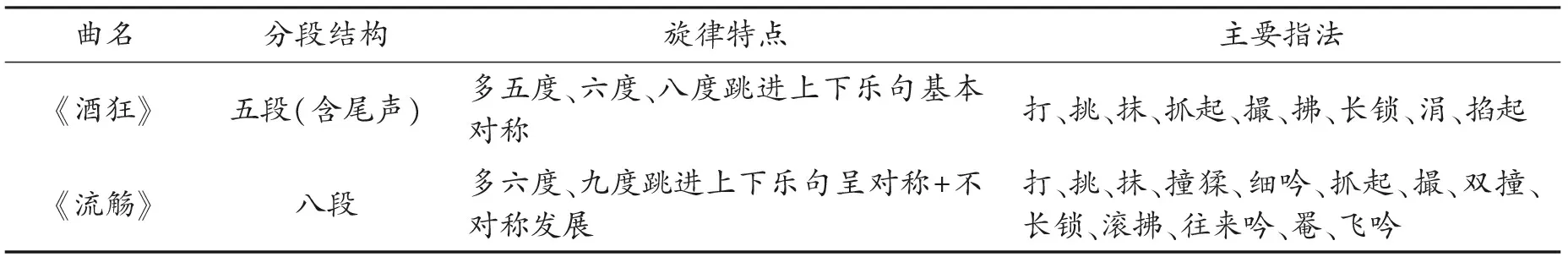

表2

曲名分段结构旋律特点主要指法《酒狂》五段(含尾声)多五度、六度、八度跳进上下乐句基本对称打、挑、抹、抓起、撮、拂、长锁、涓、掐起《流觞》八段多六度、九度跳进上下乐句呈对称+不对称发展打、挑、抹、撞猱、细吟、抓起、撮、双撞、长锁、滚拂、往来吟、罨、飞吟

从上述几个要素来看,《流觞》篇幅较《酒狂》略有增益,且《酒狂》中指法较为单一,曲调相对简约平直,《流觞》所注指法则更加丰富细腻,在音乐表现上宛转富于变化,由此呈现出不同的风格特征和音乐意象。

首先表现在指法方面。《酒狂》曲谱中多次出现撮、抓起、长锁、拂、涓、掐起等右手指法,而左手大多仅按徽而已,这样的演奏手法清通简洁,具有早期琴曲重右手指法、声多韵少的特点;《流觞》亦重右手,但同时又加入了撞猱、细吟、往来吟、飞吟等更多左手指法,从而增强了琴曲的张力,如“撞猱”的运用,使两个同音之间产生较大幅度的摇摆波动,似酒觞于潺潺溪流中随波荡漾,生动而活泼;“细吟”的指法填入全曲的每一处顿挫,袅袅余韵萦耳,如春和景明中的阵阵惠风,使人身心和畅;“往来吟”“飞吟”等细腻的手法,使音乐于抑扬起伏中蕴藉万千,将名士们觥筹交错吟咏赋诗的慷慨、风流之情态跃然而现……

此外,曲调中个别音的细小差异也是不可忽视的因素。例如,《酒狂》《流觞》第一段的音乐主题中,皆有连续的上行、下行的模进音型,然而,《酒狂》在这里仅用到了三弦和六弦,曲调在八度以内发展,乐句落音“撮”的上方音同于前一音(见谱例一[7]),这一较为规整的音型组合,使旋律板眼分明且清新古朴,进而呈现出率性而往又亦步亦趋的音乐形象。

谱例一:《酒狂》第一段

《流觞》中的同一乐句,则以按挑七弦作九度的大跳,使乐句落音“撮”的上方音与前音呈二度的关系(见谱例二(3)本文所用《流觞》谱本由丁承运先生提供。),如此一来,曲调朗朗上口富有歌唱性,颇具怡然自得踏歌而行的意趣,亦带有几分错落有致的画面感。

《酒狂》《流觞》的另一处重要差异出现在滚拂段及尾声。

《酒狂》以“拂”为始,继以“长锁”,作拟声化的“仙人吐酒声”,由此一泄胸中郁气,末句一散

一泛,先后奏出同一旋律(见谱例三),如同一问一答,亦似山谷传声,全曲在这一具有对比意味的乐句中终了。

《流觞》中,则代之以“滚拂”作“酒狂声”,从而加重了音乐的力度,更突出其跌宕之感,气势上略胜一筹,但《流觞》之意,不在“仙人吐酒”式的模拟,而是对古人“酒狂”胸臆的感发抒写。

《流觞》曲末另有两个新发展的乐段,其泛音部分音节疏落,按音部分气韵舒长,左手不仅

以飞吟、往来吟等技法丰富了音乐的表现力,而且在徽外、十徽、七徽九分等音位的移转中,营造出音乐的层次感(见谱例四)。因此,《流觞》的末后两段可谓是前段音乐材料的递进与音乐意境的深化,如画外音一般,抒写着“感慨系之”的情怀。

由此进一步思惟,尽管《酒狂》《流觞》都是藉由饮酒以放浪形骸,忘忧兴怀,然而两者内在

的意蕴却不尽相同:《酒狂》偏于写实,其指法及旋律带有历历分明的棱角感,又止步于旋律节奏的形态表达。《酒狂》之“狂”,所彰显的与其说是张扬不羁的外在姿态,毋宁说是形超神越的内心向往。透过琴谱,我们看到和感受到的,更多是跳跃的因循、无奈的狂狷;《流觞》之意趣却另有洞天,琴曲虚实兼具,于细节处展现出文人的吁嗟吟哦,这其中,有超脱苦闷的逍遥,有历尽沧桑的从容,从而展现出魏晋风度的另一面——风流蕴藉,寄情山水。两种不同的音乐意象,实际上代表了魏晋时期不同历史阶段的个体精神世界。

三、从遣怀忧思到畅叙幽情:《酒狂》《流觞》的历史叙事与审美心境

政权几度更易,社会动荡不止,思想清新活跃,文化异彩纷呈,这是整个魏晋时期社会文化的主要特征。司马氏篡权前后的魏晋之际和南渡江左后的东晋,是两个重要的历史分期:前一阶段,士大夫内心日益显明的自觉意识,建构出挥麈谈玄、形超神越的人生范式,并促进了音乐、书法、文学、哲学等领域的勃兴;后一时期,人文思想与文学艺术交相辉映,使魏晋风度不仅表现为游心山水、任情潇洒的名士风流,更发展成为艺术的人生态度。《酒狂》《流觞》中的历史叙事,即契合并印证了魏晋风度的这一发展轨迹。

《酒狂》主题的背后,是一个血雨腥风的时代,是时,司马氏擅权代魏,“天下名士少有全者”,正如明人杨抡之语“一时士大夫若言行稍危,往往罹夫奇祸”。阮籍的酣醉,除自身嗜好因素之外,多半是对这一残酷社会现实的无奈反应。他不愿违心曲志迎合当权者,却又无勇气与之公然抗争,他酩酊大醉六十日以逃避司马氏求亲的历史“公案”,即是证明。以酒浇胸中之垒块,保全一己之身,这成为阮籍应对现实的无奈之举。故后世学者对阮籍的“全生”之举多有微词:“嗣宗佯狂玩世,志求苟免,知囊括之无咎,故纵酒以自全……智虽足多,行固无取。”[8]“仕既不愿同流合污,多所回避;隐又不能敛迹韬光,了却尘念。他主要不是真放,而是佯狂,不是抗志高洁,而是玩世,而一切都是为了自全。”[9]阮籍既不似前代文士那般入世通达,也不同于此后名士的飘逸淡泊,看似逍遥疏狂、放旷不羁的外在行止之下,却是现实困顿中挣扎不已、谨慎保守的复杂心态,处于魏晋时期的过渡阶段,探索身心世界出路的魏晋文人中,这是较为普遍的现象。

在此过程中,以阮籍为代表的“竹林”文人,将艺术作为体认人生哲学、力行老庄思想、致心玄远的重要途径,并由“忘言”“忘形骸”的审美体验,上升为精神世界的超越与自足。此时的音乐,尤其是古琴音乐,摆脱了礼教的束缚,成为“人”与人性的讴歌。作为昔日君子“守以自禁”的琴,被视为感荡心志、发泄幽情、超越现实苦恼的思想载体:逍遥自得,游心八荒之时,可与蓬户士“弹琴诵言誓”[10],充分舒展其“志气宏放,傲然独得,任性不羁”的真性情;哀鸿遍野,浮云蔽日之际,尚能在“夜中不能寐”时“起坐弹鸣琴”,产生“素琴凄我心”[11]的交感与共鸣;处众处独,但“弹琴咏诗,自足于怀抱之中”[12]……他们蔼然醉心于其中,不为移风易俗之事功,但求形神相济之真乐,这与魏晋人“服五石散,非唯治病,亦觉神明开朗”[13]的精神享受有同趣之妙。

倘若以这般“同情之了解”观照阮籍的内心世界,音乐表现则大可不必执着于对醉态的摹写。古代琴人就已从思想精神的层面来把握、体悟《酒狂》之“狂”,并创写标题、歌词一并附录入琴谱,通过“白驹世事笑奔忙,悄悄忧心空断肠”“醒而复醉醉而狂,入山大事顿相忘”“吐酒山翁声款款,功名富贵无心恋”“举世皆醉,我岂独醒,三杯一斗,撞破愁城”等表述,不难发现,传说中“凤歌笑孔丘”的楚狂人、留名青史的饮酒者,皆与《酒狂》所代表的魏晋风度遥相呼应,他们兼有癫狂之形貌、狂傲之气质、狂狷之精神,且蕴含着对自由人格与超越精神的向往。

东晋永和九年的兰亭集会,正是《流觞》的主题背景。传世名作《兰亭集序》和典籍《临河叙》对此皆有记述:时逢传统上巳节,人们纷纷外出踏青,来到水边洗去一年的晦气,是为“祓禊”。雅集地点位于会稽(今浙江绍兴)东南兰渚山下,三十余位宾客在水边列次而坐,盛酒的羽觞缘溪而行,所停之处须即兴赋诗一首,否则就要被罚酒,雅集中的众人诗作荟萃成册,即《兰亭集》。兰亭雅集的闻名,既得自《兰亭集序》在书法史上的崇高地位,也缘于它是文学史上第一篇专门记述文士雅集的作品。这次聚会中,与会者多是位高权重的士族,而随着东晋王朝形势的转变与新兴士族的上升,昔日的第一望族琅琊王氏,已不复“王与马,共天下”的无上荣尊,两年后的永和十一年,王羲之辞官携家眷退隐金庭,七年后与世长辞。这篇《兰亭集序》,不仅展现了王羲之的书法艺术成就,也较为真实地反映出其晚年阶段的人生态度和生命观,并在一定程度上代表了这个时代的文人心态。

文的前半部分写实,以清新恬淡的文人情致,描绘出一幅钟灵毓秀的浙东山水图,同琴曲《流觞》明畅和雅的风格相契合;文的后半部分则是对人生意义的思索、对生命易逝的感慨,其中悲凉的宿命意味,又与《酒狂》冥冥相呼应。魏晋风度的“体”与“变”,“江左之风”影响下的东晋士人审美心态,或可由此体察一二:

其一,游心山水的艺术追求。

永嘉南渡后,江南的灵秀风景为山水审美提供了历史的契机。在浙东山水的浸育滋养、玄学思潮的流风余韵、安定闲适的生活环境以及士族家学的文化积淀等众缘和合之下,东晋士人的山水审美意识较之前代更加丰富和深厚。《流觞》背后的兰亭雅集,即以文人优游于山水为背景,这与阮籍嵇康的竹林之游不同:东晋文人在乐山乐水的同时,藉由山水来培育艺术的心灵,如琴家戴逵“荫映岩流之际,偃息琴书之侧”、山水画家宗炳“闲居理气,拂觞鸣琴”“放情林壑,与琴酒而具适,纵烟霞而独往”、山水诗人谢灵运“弄琴明月,酌酒和风”……各种以自然山水为题材的文学作品、音乐作品从此层出不穷。游心山水成为文人风雅生活的标志,山水美的发现也被视为东晋这个时代对于中国艺术和文学的绝大贡献[14]。

其二,左琴右书的生活方式。

先秦时期,“君子之座,必左琴右书”与“士无故不彻琴瑟”一样,其意义主要在修身养性的礼乐功能,魏晋文人则标榜其“处穷独不闷”“畅叙幽情”等个人情感作用。到了东晋时期,“左琴右书”开始真正落实为艺术化的生活方式,在文人的抒怀作品中,两者经常同时出现。典型者如陶渊明,他自言“少学琴书”,尽管终日生活困顿,却依然琴书不辍,无弦之琴也会使之乐在其中,在陶渊明的诗文中,“左琴右书”俯拾即是:“乐琴书以消忧”“息交游闲业,卧起弄书琴”“弱龄寄事外,委怀在琴书”……由此所散发出的恬淡闲雅气度,令后世文人心驰神往。

“左琴右书”还被视为名士身份的重要标识和文化素养的衡量标准。史载,名相谢安原本并不看重琴家戴逵,偶日“但与论琴书,戴既无吝色,而谈琴书愈妙”,谢安“悠然知其量”,从此对戴逵刮目相看[15]。谢尚的个人风采也因出众的音乐才华而增色不少,桓温曾称赞道:“企脚北窗下弹琵琶,故自有天际真人想。”[16]妙言与襟量、“天际真人”般的容止,皆为时人所追慕,这一文人风度的养成与展现则主要通过音乐来完成,这也是“左琴右书”得到广泛推崇的重要缘由。

其三,即自超越的生命意识。

魏晋时期,受老庄哲学影响颇深的文人,一度力求在玄学中探索理想的人生状态,晋宋之际,清谈风气渐趋消匿,士人们转而在山水和艺术层面体悟道的精神,启发和升华生命意识。在《兰亭集序》的后半部分,王羲之慨叹“情随事迁”的人事代谢、“死生之大”的古今往来,对于这一永恒的思想命题,东晋南朝的文人不再苦作哲理思辨,而是于衔觞赋诗、左琴右书、游心山水中,使身心获取当下的体悟与飞跃:兰亭雅集中的曲水流觞、山谷啸咏,本身就是一种体道式审美;陶渊明“清歌散新声,绿酒开芳颜”则与庄周鼓盆而歌的达观襟怀相仿佛;南朝庾信的“草无忘忧之意,花无长乐之心,鸟何事而逐酒,鱼何情而听琴”[17]中,充满了物我同一的生命感悟;画家宗炳和梁昭明太子则分别以“与琴酒而具适,纵烟霞而独往”[18]“追凉竹径,托荫松间,弹伯牙之素琴,酌嵇康之绿酒;纵横流水,酩酊颓山”[19]的文字,写出了文人优哉游哉的云水生涯。

值得注意的是,象征高洁风骨的“清琴”与代表至真性情的“浊酒”,自始至终在文人生活中扮演着不可或缺的角色:从嵇康“居陋巷,教养子孙,浊酒一杯,弹琴一曲”的人生志愿,到陶渊明“花药分列,林竹翳如,清琴横床,浊酒半壶”的村居生活,再到徐勉“临池观鱼,披林听鸟,浊酒一杯,弹琴一曲,求数刻之暂乐,庶居常以待终”[20]的诫子家书……如是种种,不仅反映了东晋以降的文人艺术家醉心于山水、沉浸于琴书的趣味,更昭示着一种精神文化符号的形成。如果说,竹林文人以其清奇脱俗的文人格调,拓立出一个“得意忘言”“放浪形骸”的艺术时代,东晋文人风流蕴藉的独特情致,则塑造出这个时期“懔懔有生气”的艺术人格。

从《酒狂》的遣怀忧思到《流觞》的畅叙幽情,是魏晋文人风度的变迁历程,也折射出音乐与个体关系的变化,文人音乐及其精神格调在这一时期基本形成:“人的觉醒”引领了一个“为艺术而艺术”的时代,音乐反过来促进了人对自身生命价值的发现、拓展;“左琴右书”成为文人书斋的生活日课,儒、道共同构成了中国音乐的思想基础;文人音乐中,山水自然、隐逸情操从此成为不可或缺的主题。

四、余论

音乐与“文章、药及酒”一样,皆是魏晋风度的重要载体,魏晋文人意欲由此建构俗世红尘中的精神世界,而古琴遗世独立、超凡脱俗的格调与他们的人格理想尤为相投,并增长了他们的智慧、丰富了他们的情感,进而推动着古琴艺术的发展及其文人艺术精神的升华,最终造就了一个“最富于艺术精神”的时代。

从魏晋之际到东晋,是文人发展的两个重要阶段。竹林文人对礼法的抗拒、对超越的追求,以及他们率真的性情与艺术的心境,赋予魏晋风度与魏晋艺术以至真、至纯的高贵品格,《酒狂》的文化内涵就建立在这一基础之上;江左文人徜徉于江南灵山秀水之间,开启了诗意的人生和艺术化的生活模式,从而为魏晋风度与魏晋艺术增添了前所未有的逸致与雅韵,琴曲《流觞》的主题精神即与之密切相关。

虽然魏晋去今已近两千年,然而,魏晋风度及与之相关的艺术依然具有时代意义:一方面,它唤醒我们的初心,引发对真美的神往;另一方面,则引领我们在变幻的世界里,以开放的格局把持自我的“风度”,在现实的生活中,用艺术的心境体悟人生的真谛。