灵活监管:无人机飞行监管理念及其展开

王锡柱

科学技术是第一生产力,科技发展已经成为今日社会不可逆之潮流。习近平总书记在党的十九大报告中提出,要加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,为建设科技强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。〔1〕习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,载《人民日报》2017年10月28日第1版。无人机技术作为前沿技术,以传统航空技术为依托,强化了智能化趋势,其科技价值不容小觑。发展无人机产业是科技强国建设的重要组成部分,若其得到大规模应用,对于未来空中交通布局影响深远。

无人机可执行诸多任务,现已用于抢险救灾、地形勘测、线路排查、农林植保、新闻采访等领域,未来还可大规模用于运输,应用前景广阔。随着无人机产业的快速发展,其在多个领域得到应用,与之相伴的运行风险也日益增加。〔2〕Benjamyn I.Scott edited,The Law of Unmanned Aircraft Systems:An Introduction to the Current and Future Regulation under National,Reginal and International Law,Kluwer Law International,2016,p.40.无人机没有通常意义上的“感知—规避能力”,其命令—控制系统中存在弱点,缺乏标准的防故障装置,不必遵循大型传统航空器所要求的种类繁多的安全检查标准。〔3〕[美]亚当·罗斯坦:《无人机时代:即将到来的无人机革命》,王志欣,姚建民译,机械工业出版社2017年版,第52-57页。由于这些缺陷,无人机容易出现故障,引发事故。另一方面,无人机可进入军事基地刺探情报,侵入机场净空区域影响航班运营,无人机的机载摄像头能够拍摄图片、视频,记录信息,侵犯个人隐私。利用无人机危害国家安全、扰乱航空秩序、侵扰公民权利者不乏其人,无人机飞行风险亟须监管。

从现有的法律体系来看,对于无人机飞行权利的确认和对其可能造成危害的监管并不充分。现行法律体系以传统航空器和公共交通运输航空为中心,相应规则很难直接适用于无人机。无人机与传统航空器虽然都属于航空器,两者具有共性,然而,两者也具有不同之处。一是无人机操作者不处于驾驶舱内,可实现远程操控,甚至是自主飞行。二是无人机与传统航空器飞行高度、速度不同,对于空域的利用范围存在差异。三是无人机的用途不同于传统航空器。若以传统航空器的监管理念与规则为标准,将其直接适用于无人机监管,可能移橘为枳,收效甚微。认识到无人机的特殊性与监管的必要性,众多国家和区域组织,甚至是国际民航组织都着手制定无人机监管规范。我国无人机产业在世界占据优势,为保障无人机飞行安全的同时避免对产业发展形成过度限制,使无人机产业沿着正确轨道发展,应尽快制定并完善监管规范。

一、风险社会视域下无人机飞行监管之正当性

(一)无人机基本概念

无人机(drone),是由控制站管理(包括远程操纵或自主飞行)的航空器。无人机这一概念源自于其在飞行中总是嗡嗡作响,所以在英语世界一开始采用“drone”作为无人机的代称。由于“drone”容易让人联想到其军事应用背景,使其在政治上不受欢迎。政府和非政府组织现在开始避免使用这一表述,采取了更技术化的表述。“drone”使用频率的下降,这导致了无人驾驶航空交通工具(UAV: Unmanned Aerial Vehicle)的出现。近期,出现的重大术语转换是无人驾驶航空器系统(UAS:Unmanned Aircraft System)开始广泛使用。〔4〕前引〔2〕,Benjamyn I.Scott书,pp.9—10.远程驾驶航空器(RPA: Remotely Piloted Aircraft)的表述也得到广泛应用,但是在研究中使用无人机(drone)这一称谓的依旧居多,为便于交流,本文依旧使用无人机这一概念,其与传统航空器最重要的区别在于无人机操作者不必在航空器驾驶舱中,而是可以实现远程操作,或者为无人机预先划定路线,使其沿着预定路线自主飞行。所以,无人机并不是真正的无人,而是指操作者无须在驾驶舱内进行操作。

无人机是无人机系统(UAS:Unmanned Aircraft System)的组成部分,无人机飞行是依靠整个无人机系统完成的,离开无人机系统就无法正确认识无人机。一般而言,无人机系统包括天、地、通、载四大构成部分。其中,天是指在空中飞行的无人机,地是指地面的控制站以及其他地面设备,通是指地面控制站与空中无人机联系起来的指令与控制数据链路,载是指无人机为实现特定任务所配备的载荷,例如航拍所需要的录像设备,植保类无人机所需要的农药喷洒设备等。无人机只是无人机系统的一部分,无人机飞行监管须关注无人机系统整体。

(二)无人机飞行风险及其实例

现代社会中的科技发展与风险相伴而生,科技发展极大地解放了生产力,满足了人们生产生活需要,提高了人民生活质量,同时也将人类置于文明的火山口上。无人机技术在惠及普罗大众的同时也隐含风险。随着无人机的应用,其对于国家安全、社会秩序、公民权利隐含的风险逐渐显露出来,且已经具有实例。

首先,无人机飞行可能威胁国家安全。无人机在民事领域应用时间较短,但是其在军事领域的应用已具有较长历史。无人机应用起源于第一次世界大战时期,并在二战期间被用于执行监视活动。〔5〕Marc Jonathan Blitz&James Grimsley&Stephen E.Henderson&Joseph Thai,Regulating Drones under the First and Fourth Amendments,57 Wm.& Mary L.Rev.49 (2015).直到几年前,“无人机”这个词最有可能让人联想到在伊拉克和阿富汗应用的军事科技。〔6〕David M.Remillard,Highway to the Danger Drone: Reconciling First Amendment Rights of Drone Owners and Privacy Rights of Individuals in Creating a Comprehensive Statutory Scheme in Rhode Island,22 Roger Williams U.L.Rev.640 (2017).随着无人机技术发展以及军民融合进程的加快,民用无人机的功能越来越齐全,甚至具备很多军事功能,可执行军事任务。例如,民用无人机的载荷中带有摄像设备,可用于侦察,通过进入军事基地上空,获取军事基地信息,对于国家军事安全造成威胁。2012年,一名来自马萨诸塞州的研究生将塑料爆炸物放入小型无人机中,操作它们进入了五角大楼、白宫和国会大厦。2015年4月,曾有无人机装载放射性物质进入日本首相办公地点。〔7〕Ron Bartsch&James Coyne; Catherine Gray,Drones in Society: Exploring the Strange New World of Unmanned Aircraft,Routledge,2017,p.97.2017年5月18日,一架带有摄像装置的无人机闯入位于武汉市洪山区的某重点单位上空,盘旋、拍摄。〔8〕柯美学:《无人机扰乱单位秩序,两“飞手”被拘》,新浪网,http://news.sina.com.cn/c/2017-05-24/doc-ifyfkqwe0843675.shtml,2019年2月17日访问。此外,利用无人机运载武器、危险生化物品或者恐怖组织利用无人机进行射击也被认为是无人机危害的一部分。〔9〕Chen Siyuan,The Regulatory Framework for Aerial Imaging by Recreational Users of Drones in Singapore, 29 SAcLJ 126,162 (2017).

其次,无人机飞行可能威胁社会秩序。无人机飞行需要以空域为依托,若其进入机场净空区域,将危害公共运输航空器的飞行安全,对于空域的有效利用,甚至是整个机场及机场周围的安全造成隐患。当无人机侵入机场净空区域,航空器不能正常起飞,情况严重时,将造成大区域、长时间延误,引发航空旅客不满,甚至可能导致航空公司与航空旅客的大规模冲突,扰乱社会秩序。2017年4月22日,成都双流国际机场共计遭遇4架“黑飞”无人机干扰,导致58个航班备降西安、重庆、贵阳和绵阳机场,4架飞机返航,超1万旅客出行受阻被滞留机场。〔10〕天天时评:《无人机可以玩,但是不能扰乱机场秩序》,搜狐网,https://www.sohu.com/a/135749423_252217, 2019年2月17日访问。引起更大轰动的是2018年12月份,两架无人驾驶航空器侵入伦敦盖特威克机场,三天内1000多个航班改道或取消,影响超过14万名乘客。〔11〕Jamie Grierson,Gatwick Returns to Normality but Drone Threat Remains,The Guardian https://www.theguardian.com/world/2019/jan/04/gatwick-returns-to-normality-but-drone-threat-remains,2019年2月4日访问。当无人机飞越人口密集区,或者飞越正在举办大型活动的场所时,可能引起恐慌,造成混乱,将对社会秩序造成不良影响。

再次,无人机飞行可能侵害公民权利。一方面,与传统航空器一样,无人机同样会坠落,造成地面人员人身或者财产的损害。例如,2012年,厦门某电力科技有限公司所有的无人机在厦门市翔安区某中学门口公路附近紧急着陆时,与陈某驾驶的轿车相碰撞,导致无人机与轿车不同程度损伤。〔12〕李亚凝:《综合交通运输体系下无人机安全运行法律制度研究》,载《中国法律评论》,2018年第2期。另一方面,无人机多携带摄像头,这赋予了其拍照、录像、储存数据的能力。除了高分辨率的摄像头和麦克风,无人机还可以配备热成像和拦截无线通信的能力。〔13〕M.Ryan Calo,The Drone as a Privacy Catalyst,64 STAN.L.REV.ONLINE 29 (2011-2012).这为无人机在空中侵犯个人隐私提供了技术上的支持。而且无人机云的开发者也可能对于个人隐私造成侵害。现代消费无人机是在无人机制造商开发的应用程序的帮助下运行的,这样的应用程序包含大量的数据,飞行员拍摄的图像和视频等数据都会自动同步到制造商拥有的云数据库,因此无人机的用户不会有机会隐瞒数据,很明显这些信息会以多种方式使用,包括可能的滥用。〔14〕前引〔9〕,Chen Siyuan 文。实际上,美国就曾借助直升机在公民住宅上空收集信息,无人机普及以后,此种信息收集任务更为便利,公民的个人信息也将更容易受到侵犯,应当对此充分重视。

(三)无人机飞行监管的法律依据

现代法治社会越来越强调权利,无人机飞行是无人机用户行使所有权的延伸,空域的公共属性也为飞行自由提供了保障,由此,监管者不得任意限制无人机飞行。然而,权利保护并不是绝对的,与其说无人机飞行是一种绝对权利,毋宁说飞行权利的行使是戴着镣铐跳舞的过程。无人机飞行有诸多隐患,若只强调权利而忽视其滥用可能对于社会造成的负面影响,实非明智之举。

无人机飞行隐患不可忽视,国家所担负的管理与服务职能皆为相关部门对无人机实施监管提供了正当性。一方面,无人机黑飞导致秩序混乱,威胁国家、社会、公民个人权利,国家必须进行有效管理,保障社会秩序。另一方面,缺少监管规则将损害无人机用户自身以及整个产业的发展。缺少监管措施,对于用户而言,可能使无人机相撞造成财产损失,对于国家公共利益而言,无人机无序飞行不利于空域资源的有效利用。为了保障航空秩序,国家相关部门应当制定无人机飞行规则,并进行有效监管,提供空中交通服务,让无人机安全飞行,维护无人机用户以及其他主体的自由和权利,使无人机产业健康发展。

在法律层面上,我国《宪法》规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”此条文为权利与自由设定了界限,权利的行使不能超越这一边界。另外,我国《民用航空法》一方面在第70条与73条规定了国家对空域实行统一管理,空域交通管制部门负责划定管制空域内的空中交通管制,另一方面在第3条规定了国务院民用航空主管部门对全国民用航空活动实施统一监督管理。空域作为无人机的活动区域,国家对于空域的管理职能赋予了相关部门对无人机飞行实施监管的权限。更为明确的是,我国2018年12月份对《民用航空法》作出了修改,专门增加了第214条:“国务院、中央军事委员会对无人驾驶航空器的管理另有规定的,从其规定。”修改理由明确提出:“为了给无人驾驶航空器监管立法提供法律依据,需要作出授权性规定。为此,草案新增了民用航空法第214条,授权国务院、中央军事委员会对无人驾驶航空器作出特别规定。”〔15〕朱宁宁:《产品质量法等17部法律的修正案草案提请审议 拟对无人驾驶航空器监管作出立法授权》,载《法制日报》2018年12月24日第2版。由此,国务院与中央军事委员会对无人机的监管权限得到了进一步的明确。

二、灵活监管:无人机飞行监管理念之革新

(一)无人机飞行监管的目标

立法是以解决具体问题为面向的,无人机飞行监管立法应针对无人机飞行问题确立立法目标。无人机飞行监管立法中应将维护航空安全与秩序作为飞行监管的首要目标。除此之外,保障飞行用户权利,维护飞行效率,促进无人机飞行经济价值与社会价值的实现也是无人机飞行监管法律制度建构的重要目标。

其一,航空安全与秩序是航空业发展中的永恒主题,在无人机产业发展中应当对此予以明确。国际航空领域的宪章性文件《国际民用航空公约》在序言中将保障国际民用航空按照安全和有秩序的方式发展作为公约订立目标之一。〔16〕《国际民用航空公约》序言为:鉴于国际民用航空的未来发展对建立和保持世界各国之间和人民之间的友谊和了解大有帮助,而其滥用足以威胁普遍安全;又鉴于有需要避免各国之间和人民之间的摩擦并促进其合作,世界和平有赖于此;因此,下列各签署国政府议定了若干原则和办法,使国际民用航空得按照安全和有秩序的方式发展,并使国际航空运输业务得建立在机会均等的基础上,健康地和经济地经营;为此目的缔结本公约。当无人机进入空域飞行,必然对其他空域用户造成影响。无人机驾驶航空器在空域中飞行,一旦发生问题极难控制,如欲挽救更是困难重重,无论是航空器在空中相撞,还是无人机坠落造成地面人员的损伤或者损害,都将对于国家利益、公民权利造成损害,无人机飞行安全问题理应受到充分重视。

其二,无人机飞行是用户以航空器所有权为基础,在具有公共性的空域资源中进行飞行,借以实现特定目的之行为。我国《民用航空法》第1条将维护民用航空权利,保护民用航空活动当事人各方的合法权益作为立法目的之一的用意也正是如此,在无人机飞行监管中应对此予以延续与贯彻。

其三,飞行监管法律制度需要促进无人机产业的健康发展。现代社会中,科技实力在综合国力竞争中占据越来越重要的地位,国家对于科技发展的态度能够直接影响国家综合国力。无人机产业是国家新兴产业的代表,据艾瑞咨询发布的《2016年中国无人机行业研究报告》,预计到2025年,国内小型无人机市场规模将达到750亿元。〔17〕艾瑞咨询集团:《2016年中国无人机行业研究报告简版》,艾瑞网, https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id= 2588&isfree=0,2019年4月10日访问。我国的消费型无人机产业居于世界领先地位,其创造的就业岗位不可忽视。此外,无人机在应急救援、人员搜索、环境监测、交通巡逻、电力监测、农林植保等领域大有可为,具有光明的应用前景。无论是从推动就业还是带动相关产业发展层面,无人机产业都具有重大意义。

(二)我国现行飞行监管立法的内容及其不足

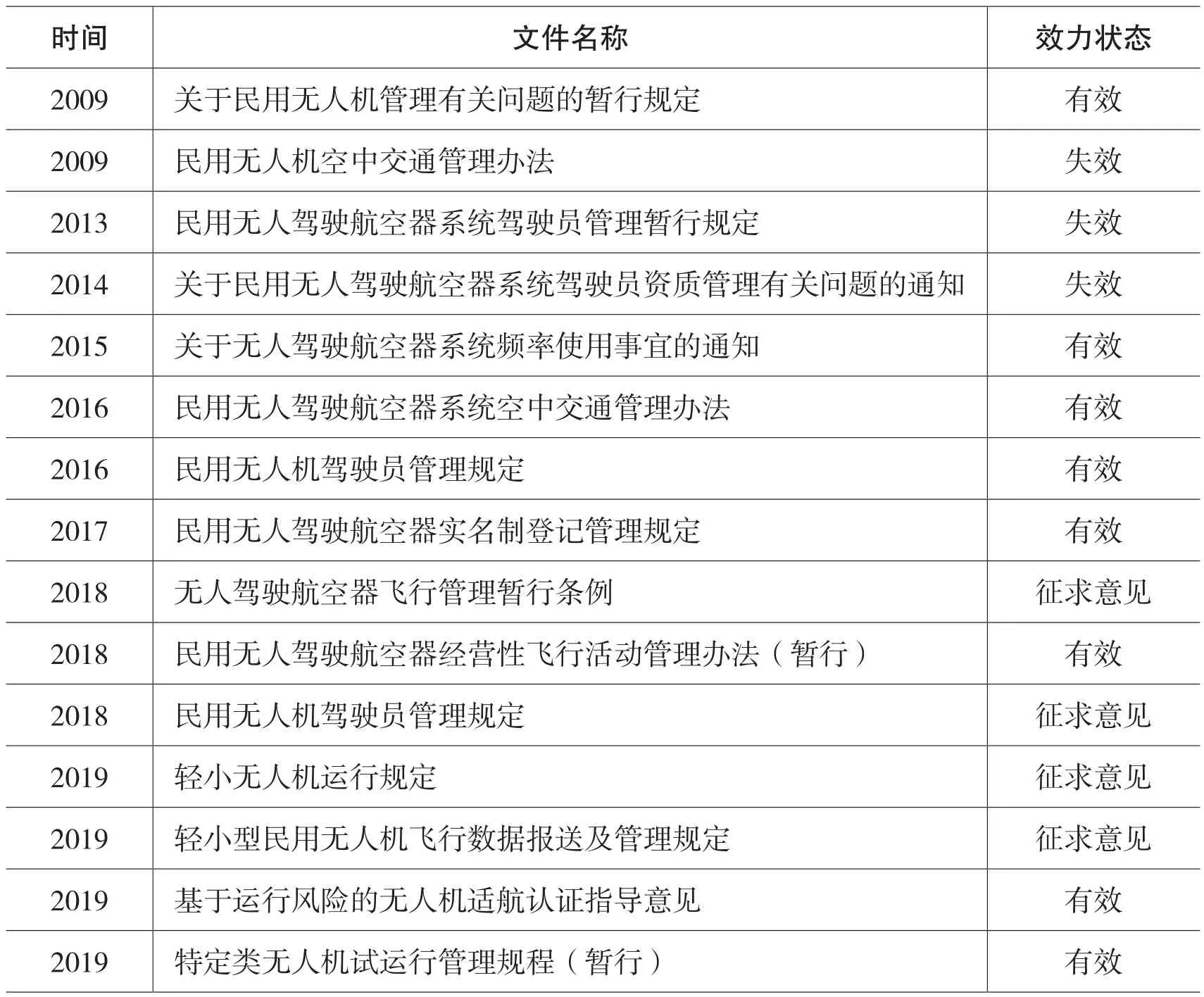

我国无人机立法框架现以《民用航空法》为主干,行政法规、规章和其他规范性法律文件共同辅助,既有与传统航空器共同适用的规定,也有针对无人机而单独制定的规范性文件。在法律层面上,无人机飞行应当遵循《民用航空法》的规定,在行政法规层面上,《中华人民共和国飞行规则》和《通用航空飞行管制条例》《民用航空器适航管理条例》对于无人机飞行具有相应效力。在具体规章层面上,更加广泛,《民用航空空中交通管理规则》《一般运行和飞行规则》和《民用航空器驾驶员合格认证规则》都具有适用于无人机的空间。此外,我国已制定了多部规范性文件,具体规范性文件及其效力如下表:

无人机管理规范性文件及其效力

从现有立法看,无人机飞行监管主要分为两部分内容,一为飞行准入监管,一为飞行运行监管。其中,准入是指无人机需要满足一系列前提条件才能够具有进入空域的合法飞行身份。运行监管是指无人机在进入空域之后应当遵循的操作标准与运行规则。飞行准入包括适航条件、登记条件、驾驶员执照条件、申请程序、经营执照条件、强制保险等内容,运行监管包括飞行区域设定、空中交通管理规则、无线电使用、飞行速度和飞行间隔以及飞行应急措施等内容。

一方面,为控制飞行风险,满足安全飞行需求,无人机进入空域前必须满足相应的飞行准入条件。2016年的《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》(以下简称2016年《交通管理办法》)中得到明确,该办法第7条规定,民用无人驾驶航空器进入空域前需要进行的12项评估,内容大体可分为实质性条件和程序性条件。实质性条件是指为满足飞行安全,无人机本身应当具备何种性能,操作者、运营者应当具备何种资质,飞行前是否需要提供保险等外部保障等。程序性条件是指飞行前是否需要登记、是否需要提交飞行申请计划以及飞行计划是否需要审批。我国无人机驾驶员资质按照无人机重量、飞行高度、飞行区域、飞行用途进行分类管理,但是内容参照了传统驾驶员资质的考核内容。在适航层面上,2019年《适航认证指导意见》对无人机的适航认证的总体思想、指导原则、实施路线、保障措施进行了明确,但是依旧属于宏观上的指导措施,具体规则还在制定之中,在具体规则出台之前,适航认证路径依旧是遵循2009年的《暂行规定》,参照传统民用航空器适航规则。在保险层面,从现行规定来看,无论无人机型号和用途如何,运行前都必须投保第三者责任险。除去以上实质性要求,在程序上也具有相应要求,其主体内容为无人机的飞行申请。2018年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(征求意见稿)》对部分运行场景的飞行计划申请与批复流程作出适当简化。然而,这一条例尚未生效,依旧缺乏有效率的飞行申请与审批与监督程序,飞行合法身份的获取并不容易。航空器权利登记与国籍登记也是飞行前的必经程序。2016年的《交通管理办法》将国籍登记作为民用无人驾驶航空器是否满足空域运行安全要求的内容之一。2017年《登记管理规定》适用于单机最大起飞重量大于250克的无人机,无人机用户若不遵循规定登记,将被视为违法行为。所以,从现行有效规定来看,所有无人驾驶航空器在进入空域前皆须进行国籍登记,250克以上的无人驾驶航空器都应进行实名登记。

另一方面,运行监管是飞行监管的另一组成部分。无人机运行监管是指对其进入空域之后至降落之前飞行动态的监管。首先,无人机运行监管核心在于对可运行空域进行划定,禁止或者限制无人驾驶航空器驶入特定空域,保障国家安全和社会秩序,维护公民权利。但是,禁飞空域过多,且呈现出较大的变动性,用户难以及时掌握禁飞信息。其次,运行监管的重心是空中交通管理, 2016 年 9 月 21 日,空管办公室发布了《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》,其适用于依法在航路航线、进近(终端)和机场管制地带等民用航空使用空域范围内或者对以上空域内运行存在影响的民用无人驾驶航空器系统活动的空中交通管理工作。此外,我国对于无人驾驶航空器飞行中的紧急处理程序极为关注,从对于操作员飞行事故的知识储备到出现紧急情况时的处理都进行了相应规定。2016年的《民用无人机驾驶员管理规定》明确了驾驶员应当具备无人机系统通用应急操作程序,就飞行技能与经历要求层面而言,驾驶员要求具备应急飞行程序操作能力,包括发动机故障、链路丢失、应急回收、迫降等。

无人机与传统航空器有别,但是从我国现行立法来看,并未充分顾及无人机特征,而是延续适用传统航空器飞行监管立法模式,对无人机造成了过度监管。

首先,民用无人机飞行监管立法框架以传统航空器监管框架为蓝本,传统航空器飞行监管的内容几乎被整体移植到无人机飞行监管进程中。传统航空器的飞行监管内容涵盖了驾驶员资质、适航审查、登记注册、飞行申请、强制保险、无线电使用、空中交通管理、应急救援,内容广泛,无人机飞行监管立法则直接将诸多要求移植到飞行监管规则中,严重限制了飞行用户权利。25千克以下的无人机占到总数的90%以上,传统航空器重量远远超出25千克这一阈值。而且,无人机多在低空飞行,执行的任务具有多样性,需要具备灵活性,将传统航空器的监管事项径直移植到无人机飞行监管体系中,对飞行效率造成了过度限制。

其次,在民用无人机飞行立法中延续了传统航空立法中的预防型监管模式,将大量的飞行监管内容集中到事前监管阶段,使无人机在进入空域前就须满足繁苛的条件,在监管手段上不成比例。传统航空器都是载人飞行,为了保障机上人员安全,不得不采取诸多事前监管措施。然而,无人机以不载人为原则,几乎不必担心飞行对机上人员的损害,将以载人运行为主体的传统航空法体系转化适用于无人机,并将预防型监管手段作为主要监管手段,阻碍了无人机飞行效率。预防型监管倾向于采取强度较高的事前监管手段,在监管措施的实施中,其并不是仅仅在程序上采取形式主义的手段,而是采取实质主义的干预手段,对于众多内容进行实质的审查,从驾驶员执照到适航标准,再从国籍登记与实名登记到飞行申请,前置程序繁杂,保障了安全却限制了用户飞行权利。

再次,在飞行监管立法的侧重点上,监管集中于对飞行用户的事前监管,即对于运营者与驾驶员资质的监管,而忽视了其他的替代性监管方式。2009年以来,无人机监管立法得以逐步推进,其中专门规范驾驶员的文件已经几易其稿,远非其他模块可以比拟。从长远来看,无人机从远程驾驶向自动化驾驶转变,技术将在飞行中占据更为重要的位置,驾驶员的重要性可能逐渐减弱,与技术相关的适航标准的重要性将进一步提升。然而,在现行飞行监管体系中,驾驶员依旧是规范的主要对象,规范重视人的行为而非无人机的产品与技术问题。由于过分重视无人机驾驶员飞行资质,导致了监管重点集中到飞行用户身上。然而,与传统的航空器有别,用户在大部分情况下并不将无人机作为航空器对待,而是将其作为一种娱乐产品或者是作为一种应用于特定行业的基本工具,按照载人航空器对其进行监管不符合用户预期,对于飞行用户施加了过多压力,可操作性不强。

最后,无人机飞行监管以政府为主导,主要采取强制性监管手段。在无人机飞行监管法律制度建构中,以传统航空器为蓝本的监管体系和预防型监管理念必然导向政府主导,并运用强制性手段实施监管。传统的航空器飞行监管的严格监管决定了其中具有众多强制性手段,而此类手段难以为私人主体所享有,私人主体并不具有相应的权限,更无法应用某些监管工具。所以导致了民用无人机立法中对于行政主体与强制性监管工具的过度依赖。从现在的飞行监管制度来看,政府监管牢牢占据主导地位,政府以监管主体自居,无法与用户形成有效交流与沟通,政府的程序性要求与强制性的监管手段又不易变通,由此导致用户无法充分表达自己的诉求,无法进行灵活处理,在过度监管的路径上越走越远。

(三)灵活监管理念之提出及其应用框架

无人机产业的快速发展使得飞行监管成为立法者不得不面对的问题。无人机在民用领域的价值已经初露端倪,随着技术的发展,其极有可能成为一种基础性工具融入人们的生产生活之中。但是,新兴技术的快速发展导致其监管需求远远超出监管机构的监管能力,大量涌现的新兴技术对于长期延续的监管规则形成了冲击。〔18〕Ryan Hagemann, New Rules for New Frontiers: Regulating Emerging Technologies in an Era of Soft Law,57 WASHBURN L.J.235,264 (2018).原有监管理念在一些领域继续发挥余热,在一些新兴领域却鞭长莫及。

从民用无人机飞行监管立法的需求而言,与其对新技术采取削足适履的监管策略,不如跳出载人航空监管模式,对于新技术采取量体裁衣的方式。其实,为了应对社会发展中出现的新问题,早有学者对于监管理论进行了革新,在已有监管理论的基础上发展了诸多新型监管理论,寻求更为恰当的监管进路,元监管、自我监管、回应型监管、灵活监管等监管理论开始出现并得到广泛应用。其中,灵活监管这一新型监管理念或许可以回应无人机飞行监管立法的需求。

灵活监管(smart regulation)〔19〕对于“smart regulation”在国内的翻译,国内并未达成一致。据笔者在搜集资料中见到的翻译包括:智慧监管(杨炳霖.回应性监管理论述评:精髓与问题.载《中国行政管理》2017年第4期),精巧规制([英]罗伯特·鲍德温等:《牛津规制手册》,宋华琳等译,上海三联书店2017年版),聪明监管(梅丽萍“聪明监管”:基本医疗保险监管的模式和路径选择,《中国卫生经济》,2016年第6期),聪明规制([英]科林·斯科特:《规制、治理与法律:前沿问题研究》,安永康译,宋华琳校,清华大学出版社2018版)。但是,笔者认为,“smart regulation”的核心是根据监管对象的差异选择不同的监管工具或者工具组合,在监管中讲究灵活性与变通性,所以,对于“smart regulation”最恰当的意译或许是“灵活监管”,笔者在本文中选择用这一译法,即采用“灵活监管”的译法。鉴于“smart regulation”在国内的传播度不高,也未见学者撰写专文进行探讨,特此对于这一词汇的翻译进行说明,以供有兴趣者查阅。这一术语最初是为应对环境问题而创造出来的,意在描述一种为应对日益技术化和政治化的政策问题而衍生的后命令和控制形式。〔20〕Michael Howletta&Jeremy Raynerb,(Not So) "Smart Regulation"? Canadian Shellfish Aquaculture Policy and the Evolution of Instrument Choice for Industrial Development,28 Marine Policy,173,(2004).它还不是一个连贯的理论,而是一个更具启发性的框架。〔21〕Peter Van Gossum&Bas Arts&Kris Verheyen,"Smart regulation": Can Policy Instrument Design Solve Forest Policy Aims of Expansion and Sustainability in Flanders and the Netherlands?,16 Forest Policy and Economics,24,(2012).但是这并不意味着这是一个没有中心主题的监管理念。灵活监管的概念或可定义为针对某一领域存在的特殊问题,通过相应程序确定可行的监管目标,鼓励多元主体参与、合作,对特定的议题采取差异化的监管措施或者是监管措施组合进行有针对性的监管的一种管理方式。〔22〕Neil Gunningham&Peter Grabosky&Darren Sinclair,Smart Regulation: Designning Environmental Policy,Clarendon Press,1998,pp375-378.这一监管模式的核心可以概括为针对特定对象采取差异化监管工具或者工具组合,其起始于甄别监管对象,落实于多元主体采取不同工具或组合进行量体裁衣式的监管。

灵活监管理念作为一种具有启发性的监管框架,内涵极为丰富。这一监管框架并非只在环境领域内有效,根据甘宁汉和格拉博斯基的论述,灵活监管应用框架可抽象为三部分,一是确定特定领域存在的问题与预期达到的监管目标,其次要明确监管原则,最后是采取一种或多种工具组合,确保监管效果。〔23〕前引〔22〕,Neil Gunningham&Peter Grabosky&Darren Sinclair书,pp.376—378.实现灵活监管的前提在于明确监管领域的特定议题,并以合理程序确定监管目标。首先,在具体的情境中,明确对于特定监管对象设置的政策目标的必要性与可行性问题。在对于政策目标的规划中,有的目标并不可行,例如,为了规避无人机飞行风险,全面限制无人机产业的发展,将此作为目标是不具有可操作性的。其次,明确所面临的问题本身的特性,不同的问题是由于不同的原因引起的,若以偏概全,不顾及问题的具体成因,采取的监管措施难以具备针对性。再次,确定监管参与者与可供选择的政策工具的范围,针对不同问题,可供选择的参与者与可选择的工具是不同的,若选择了不可对于问题的解决施加影响的主体或者是无效果的监管工具,灵活监管的目标根本不可能实现。最后,确保具有磋商和公众参与的机会可保障监管效果与效率的作用。〔24〕前引〔22〕,Neil Gunningham&Peter Grabosky&Darren Sinclair书,pp.378—387.

确定监管原则是更具挑战性的任务,甘宁汉和格拉博斯基认为,灵活监管具体监管对策的设计需要遵循五个原则,以这五个原则为指导,方能设计出合乎实际情况的策略。其一,优质政策组合需要广泛的参与机构和监管工具。采纳单一策略应对所有问题并不现实,扩充监管主体与监管手段,针对具体问题采取优质的策略组合才能更有效解决问题。其二,尽量减少干预措施,无论是在有效性还是政策的可接受层面,较少干预的措施具有更大优势。另一方面,政府高强度干预措施成本较高,而且属于稀缺资源,应当将其应用于对干预需求更为强烈的领域。其三,为达成政策目标,在执法金字塔中选择具有不同强制力的策略。金字塔具有三维结构,分别是政府、第二方主体和第三方主体,第二方主体主要是被监管主体,第三方主体包含非作为监管对象的商事和非商事主体。三方主体在各自层面上可采取不同强度监管策略,强度由低而高依次增强。在策略选择中优先选择强度较低的干预措施,并根据效果逐渐加强,直到达到预期效果。当然,因为这种策略本身的特点,不适用于风险极其严重的情形,也难以适用于只有一次机会的行为。其四,授权最适合的主体作为代理监管者,政府监管资源稀缺,不可能对于所有事项进行监管,而且监管效果也未必优于其他主体,此时授权其他主体代为监管是更加明智的选择。其五,增加合作共赢结果产生的机会,其中最主要的是使被监管者能够感受到其在监管中同样获得了经济利益或者其他利益。〔25〕前引〔22〕,Neil Gunningham&Peter Grabosky&Darren Sinclair书,pp.387—426.后有学者在这一基础上进行细化,将灵活监管的原则进行扩展,除上述原则之外,还增加了3条原则,其中,首先就是避免其他政策负面影响,这一原则描绘的是灵活监管政策与其他政策之间的关系,属于灵活监管与其他监管策略的外部关系。增加的另外两条原则中,一是在传统工具失败时寻求新型政策工具,二是使用激励性的和信息性的工具,这2条原则加上甘宁汉和格拉博斯基明确提出的5条原则都是属于灵活监管工具选择的内部关系。〔26〕前引〔21〕,Peter Van Gossum&Bas Arts&Kris Verheyen 文。

灵活监管的关键特征就在于根据监管对象情况在多元主体和多种工具中选择有针对性的监管工具及其组合,在避免造成过度监管的同时防止出现监管不足的现象。灵活监管目的在于平衡两方面的利益:一方面有效抑制社会发展中产生的风险,另一方面则是避免虚掷监管资源。灵活监管认识到了监管的必要性,这是监管理念对于现代风险社会的回应,国家通过将监管作为手段,保障公共安全。但是,高强度的监管手段会制约社会发展。灵活监管理论的提出者意识到不能只是片面强调监管的必要性而采取全面强力干预的措施,而是鼓励多主体参与,借助不同监管工具保障市场主体在发展中的自由度,在保障社会安全的同时促进发展。所以,灵活监管支持这样一种倾向,在可能的情况下,尽量使用低度干预的控制模式。〔27〕Rebert Baldwin&Martin Cave&Martin Lodge,The Oxford Handbook of Regulation,Oxford University Press,2010,p.265.在监管不能达到理想目标时,再逐步增加监管措施强度,直至达到目标。〔28〕前引〔22〕,Neil Gunningham&Peter Grabosky&Darren Sinclair书,p.404.灵活监管作为一套监管框架,强调必须针对适用领域的对象特性采取相应的政策。希望释放珍贵的政府监管资源,利用其他多种监管方式,但是又拒绝将政府作为守夜人角色,使政府在监管中居于引导地位,在极端情况下可直接采取强制措施。〔29〕前引〔27〕,Rebert Baldwin&Martin Cave&Martin Lodge 书.p.131.所以灵活监管实际上以实用性为基础,承认多种监管资源在监管中的地位,并根据对象特征在其中进行选择。

行政法之各论乃系已发现解决方法之储藏室,以及对其他现存急需规律情形之明镜。〔30〕[德]施密特·阿斯曼:《秩序理念下的行政法体系建构》,林明锵等译,北京大学出版社2012年版,第9页。环境法治作为行政法治的组成部分,在发展中积累的策略可抽象为一般监管原则,而对于相关领域进行辐射。灵活监管理念首先针对环境问题提出,此后在诸多领域逐渐得到应用,在关涉经济发展的领域时体现尤为明显。灵活监管在适用中具有的针对性与灵活性为其应用于无人机飞行监管提供了可能性。

(四)灵活监管在无人机飞行监管中的优势

无人机的大小与质量不一,用途广泛,种类各异,飞行范围差异极大,各类无人机飞行风险程度不一而足。出于安全原因,监管规则应包含所有无人机,但是,这些规则必须与风险相称,以确保新的发展不受不必要的沉重和昂贵的规则和程序的制约。〔31〕Jean-Louis Van de Wouwer,Nascent Drone Regulations Worldwide: A Legal Framework for Civil RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems),4 Eur.Networks L.& Reg.Q.132 (2016).在监管中,不宜采取封闭僵化的监管模式,无人机飞行的特点为灵活监管在无人机管理中的适用提供了基础。

灵活监管在无人机的监管中具有诸多不可比拟的优势。一是在目标确立上,灵活监管兼顾多重目标,避免只顾及一个层面。当今时代,国家安全和社会秩序不容忽视,但是科技发展也是世界潮流,无人机的目标在于保障安全的同时促进无人机产业健康发展,这符合灵活监管的目标设定。二是对于监管采取灵活态度,可以根据无人机质量、大小、飞行高度、用途等因素采取不同的监管策略,切实保障无人机监管的效果,同时为无人机留足发展空间。三是多元监管主体共同参与,将政府与市场、自律与他律结合起来,保障监管的有效性,释放有限的政府资源,增加监管方式的可接受性与可持续性。四是灵活监管强调多种监管工具并用,在监管中,可以将比例原则作为指导,选择适当的监管工具,保障监管手段的有效性,真正实现保障安全与产业发展双重目标。

另外,灵活监管强调论证过程,注重分析,并持续跟进监管数据,不断根据反馈进行调整,能够切实保障监管的效果。灵活监管是众多主体共同参与的监管模式,能够保障监管的可接受性与可持续性,对于优化无人机监管策略意义重大。

三、灵活监管理念在无人机飞行监管中的贯彻

(一)监管主体模式:多元主体的分工与合作

灵活监管强调多主体参与,其将政府、企业和广泛的第三方参与者涵盖进来,针对不同事项,选择最佳监管主体。〔32〕前引〔22〕,Neil Gunningham&Peter Grabosky&Darren Sinclair书,pp.395—413.无人机飞行涉及众多主体,在无人机飞行监管中,仅仅依靠某一类监管主体无法满足飞行监管需求,应以灵活监管理念为指导,促使政府、行业组织、企业和个人通力协作,共同保障无人机安全飞行。

在现代国家理论中,政府既承担安全保障职能,又承担公共服务职能,无人机监管意在保障航空安全和飞行秩序的基础上促进无人机产业的健康发展,所以政府仍应在无人机监管中发挥主导地位。《民用航空法》第70条规定:“国家对空域实行统一管理。”第72条规定:“空域管理的具体办法,由国务院、中央军事委员会制定。”无人机在空域中活动,空域管理部门应制定并优化无人机空域管理办法。根据《民用航空法》第3条,国务院民用航空主管部门对全国民用航空活动实施统一监督管理,无人机飞行监管中应遵循这一规定,由民用航空局作为主要监管部门。但是,无人机飞行监管内容众多,除民航局主导空中交通管理活动外,无人机飞行还涉及适航标准的制定、无线电的使用、公共安全的维护、无人机飞行监管执法等内容,民航局难以独立完成飞行监管任务。所以,我国在无人机监管立法中既应注意横向分工,又要关注纵向分工。在横向分工中,国家标准化管理委员会、工业和信息化部、科技部、公安部等部门应承担相应职责。在纵向上,地方政府要积极作为,承担起无人机安全监管的主体责任,专设空中交警队伍,开展常态化安全执法和检查。〔33〕吴仁彪:《建议设空中交警 对无人机常态化执法》,搜狐网,http://www.sohu.com/a/224851427_204321, 2019年3月10日访问。

此外,社会治理方向正朝着“小政府大社会”的路径前进,无人机飞行不能仅仅依靠公权力机关进行严格监管。政府主导之外,还需要多方参与。其一,无人机行业协会可以制定相应的行业标准,同时对于无人机驾驶员的培训内容进行规划。我国曾将部分无人机驾驶员执照的管理任务交由中国航空器拥有者及驾驶员协会(AOPA)负责。但是,新近立法在征求意见中倾向于取消这一协会职责,这不符合现代的监管趋势,应当保留行业协会对无人机驾驶员资质的管理权限。其二,无人机云开发者可以将无人机云作为交通监管与服务平台,促进无人机飞行信息的共享,保障安全,提升飞行效率。例如,AOPA推动建立的无人机监管平台优云系统(U-Cloud),大疆创新科技有限公司2015推出无人机飞行安全系统“GEO”,青岛云世纪信息科技有限公司研发的“U-Care”都是这方面进行的尝试。〔34〕张晨、凌帆:《民用无人机运行管理政策研究》,载《中国民航飞行学院学报》2017年第5期。其三,无人机驾驶员的具体培训可以交由相关的市场主体,由市场主体根据无人机飞行的规则和标准对驾驶员进行培训与考核。例如,腾云航空科技(深圳)有限公司正在进行类似的培训业务。其四,无人机用户作为被监管对象,应当积极配合监管,加强自律,遵守飞行规则与标准。其五,社会公众对于无人机不按照规则飞行,损害国家、集体、公民利益的行为进行监督举报。

(二)监管思路:以放为主,管服结合

在监管的思路上,灵活监管强调采取最少干预策略,这与促进无人机产业发展的初衷相契合,为贯彻最少干预政策,在无人机的监管中要做到放管服相结合,三者缺一不可,但是又有所侧重,无人机监管首要在放,其次在管,重点在服。

1.以放为主

无人机监管首要在放,这是保护公民财产权和发挥无人机社会效益的必然要求。无人机飞行是无人机用户对财产权的行使,是公民财产权的组成部分。我国宪法不仅明确了公民财产权不受侵犯,还规定了依法保护。依法保护的一层意思是指国家应该制定法律的意思,另一层意思是指保护应当依法律规定进行。〔35〕蔡定剑:《宪法精解》,法律出版社2006年版,第204页。为保障无人机用户权利,我国应在法律中贯彻空域开放政策,保障公民飞行权。美国 1958 年《联邦航空法》第 104 条明确规定了美国公民在美国可航空域内的自由飞行权利。〔36〕王立志:《论空域权: 以与空间权的比较为核心》,载《法律科学》2017年第4期。空域使用权以宪法性所有权为基础。在对我国1982年宪法提建议时,许德珩提出,关于国有资源的规定,仍采用1954年宪法的写法是不够了,必须做补充,加上天空、水下等。〔37〕许崇德:《中华人民共和国宪法史》,福建人民出版社2005年版,第399页。我国在未来的法律修改中应当重视这一建议,对于空域属性进行界定。公众对空域的利用权源于空域的公共资源属性。作为公共资源,其利用权对公众是开放的。不影响航空飞行的公众使用空域(无论是直接还是间接使用)都无需任何程序而自由使用。〔38〕前引〔36〕,王立志文。

此外,无人机在空域内飞行,不仅是供私人娱乐,还具有重大的社会效益。无人机可以用于抢险救灾、地形勘测、气象监测、电力排查等领域,未来还可大规模用于货物运输,要实现这些社会效益,必须允许无人机进入空域。所以,无论是从所有权的保障,还是从国家空域资源的公共属性,抑或是从无人机应用所具有的价值来看,无人机监管中以放为主,保障无人机进入空域飞行是必然选择。

无人机飞行以放为主要求政府简政放权。简政放权要坚决革除不合时宜的陈规旧制,打破不合理的条条框框,砍掉束缚企业发展的繁文缛节,能放开的坚决放开,能取消的尽量取消,直接放给市场和企业。〔39〕李健:《加大“放管服”改革力度 促进通航高质量发展》,载《中国民航报》2018年5月4日第1版。法规标准要求过严会制约甚至扼杀一个产业的兴起和发展,在美国就曾出现过相应的问题,美国曾要求在相关规定出台之前,所有的无人机未经豁免,不得进入国家空域飞行,由于程序复杂,亚马逊在英国进行无人机测试,谷歌把无人机业务转移到了澳大利亚。严格的监管规定对于美国无人机产业的发展形成极大制约。〔40〕Gina Y.Chen,Reforming the Current Regulatory Framework for Commercial Drones: Retaining American Businesses' Competitive Advantage in the Global Economy,37 Nw.J.Int'l L.& Bus.513(2017).印度、泰国的严格监管限制了本国的无人机的发展。〔41〕Ridha Aditya Nugraha&Deepika Jeyakodi&Thitipon Mahem,Urgency for Legal Framework on Drones: Lessons for Indonesia,India,and Thailand,6 Indon.L.Rev.137 (2016).放宽无人机飞行监管条件才能保障我国无人机产业在国际上的竞争优势,避免技术发展受制于人。

无人机监管以放为主的理念主要体现在减少无人机进入空域的前置事项。首先,在无人机的飞行适航标准上,传统航空器主要用于公共运输,机上载人,一旦航空器存在质量问题,将导致严重的航空灾难,但是,无人机本身并不载人,运行区域也受到较大限制,风险相对较小。因此,对于重量小、飞行高度低、飞行速度慢的无人机,完全可以将不进行适航认证作为原则,而采取产品质量认证的方式。其次,以放为主要求降低无人机操作者的资质。传统的飞行员需要经过严格的训练与考核才能够进行飞行,但是相较于传统航空器,无人机飞行风险较小,而且操作微型、轻小型无人机技术要求较低,鉴于此,仅仅应用于个人娱乐的无人机完全可以放开资质要求,对于飞行高度低、风险系数低、技术操作简易的无人机也不必提出过高的要求,进行短期培训就可允许操作。另一可行的路径是将其交由生产者,由其提升技术,在操控系统中设置模拟场景,用户通过模拟场景考核后才可进行正常飞行。再次,航空器的权利登记与国籍登记是为了保障权利,便于管理。而无人机的登记主要目的在于无人机侵犯他人权利时便于追究责任人,中型和大型无人机尽可依照传统无人机的注册标准进行,其他无人机通过技术设置,利用无人机云平台和电子围栏进行风险控制即可。最后,申请与批准程序较为繁琐,一般无人机的飞行空间与传统航空器的飞行空间具有差异,一般不会影响到传统航空器的飞行,此时,无人机飞行应以不申请为原则,申请为例外。当然,在一些特殊区域飞行,或者无人机进入公共运输航空器的空间时,则应当提前申请,规划好相应事项,避免对于航空安全与秩序造成威胁。

2.适当监管

无人机飞行的风险伴随着无人机飞行的整个过程,为控制风险,无人机飞行监管在以放为主的同时还要适当监管。传统以防为主的措施在源头上限制了无人机的发展,因此要转向以放为主,但是,以放为主并非放任自流,而是转移监管的重点环节,从进入空域前的预防型监管转变为以运行监管为中心的监管体系,将无人机监管的重点内容更多地转移到运行环节中。

无人机所产生的风险有部分是由于技术限制,部分是由于人为因素。现存的飞行风险在更大程度上是由于无人机在运行中不能够遵循相应的规则,导致发生事故。例如,操作者不尊重人的隐私,将无人机盘旋在私人住所附近收集他人信息,或者是操作不慎导致无人机坠落,甚至是飞入机场导致航班延误。显然这些都是在无人机运行中发生的。为了规范无人机运行,应通过加强运行监管来保障能够更为有效地利用现存空域,保障飞行的秩序,以此达到监管的效果。

其一,在无人机飞行中,需要确定无人机禁飞、限飞区域,此类限制区域难以为用户完全获取,而且经常发生变动,有效的方式是通过在系统中设置电子围栏避免无人机驶入相应区域,进而避免无人机侵入敏感地区危害国家安全或者侵犯公民隐私。其二,无人机需要严格按照工信部分配的无线电频率使用无线电,避免扰乱无线电使用秩序。其三,无人机需要严格遵循相应的飞行高度和间隔标准。其四,无人机在出现险情时应当及时处置。其五,建立无人机执法队伍,对于不按规则运行的无人机采用反制技术,对其进行干扰、捕捉、击落。

3.优化服务

无人机进入空域飞行是大势所趋,现今面临的重点问题在于如何飞行。在飞行中,如果过分注重监管,那么必定导致飞行无效率。为了保证飞行安全,监管不可或缺,但是优化服务才是保障安全与效率的最佳选择。

在无人机飞行中,有些内容应当作为监管内容,例如划设禁飞区、限飞区,建立无人机执法队伍等,但是,有些飞行要求可以通过完善服务来达到。监管只是侧重于安全,服务提供则是注重安全与发展之间的平衡,前者如同筑墙,意在限制无人机飞行保障安全,后者如同铺路,意在保障安全的同时促进发展。无人机产业发展迅速,面临其带来的问题,筑墙只是治标之策,铺路才是治本之策,服务既解决了眼前的问题,也解决了未来发展中的问题。所以,在未来的无人机的监管中,最为重要的并不是在于如何监管,而是如何将监管与服务的内容结合起来,通过落实服务来保障无人机的安全运行,提高无人机飞行效率。

在无人机飞行中,应当遵循的原则是为服务做加法,为监管做减法。在具体的服务中,一是转变监管理念,尽量简化程序、缩短流程、减少事项、完善服务,保障无人机用户的飞行权利。二是从空中交通管制的理念转向空中交通服务的理念,将交通指挥作为服务内容,而非立足于管理者监管角度进行指挥,这样能够减少无人机用户抵触心理,使用户积极按照交通规则运行。三是充分利用现代技术手段,将无人机云作为服务平台,向无人机用户提供实时飞行信息,保障安全间隔,提供危险警示,保障飞行安全的同时优化空域利用效率。

(三)监管方法:分类监管

无人机种类繁多,情况各异,无人机用途、飞行能力大相径庭,难以按照统一的标准进行监管,分类管理成为必然选择。无人机的分类是对无人机进行法律规制的基础。〔42〕栾爽:《无人机法律规制问题论纲》,载《南京航空航天大学学报(社会科学版)》2017年第1期。分类管理原则已经在各国立法中得到了认可,我国在无人机监管中也采取了分类管理的方法,在进一步的监管中,分类管理应予以坚持和深化。

在分类监管中,首先就是将无人机与传统航空器进行区别对待。传统的载人运输航空器,尤其是从事公共运输的航空器与无人机具有重大差别,两者在飞行用途、飞行空域、安全要求以及飞行风险中存在很大差别,由此对于适航标准、飞行员资质和空中飞行服务的内容提出了不同要求。在无人机的监管中,首先就是避免以传统的载人运输航空器监管规则为蓝本,将传统航空器的监管标准全部适用于无人机,这将严格限制无人机产业的发展。

军用无人机与民用无人机在技术和所执行的任务层面都存在差异,分类管理要求对两者采取不同的标准。军用无人机主要维护国家安全,执行军事任务,所进行的任务具有高度的公共性,同时涉及国家机密,其飞行要求具有高度的机动性,对于操作人员的要求更高,所以应尽量减少对于军用无人机的限制。对于民用无人机而言,主要是民商事用途,可在立法中采取适当监管措施。

在民用航空器中,可以分用于个人用途的航空器和商业用途的航空器,两者在所从事的活动中差异较大,在分类管理中也应进行区分。如果不区分商用无人机系统和娱乐模型无人机的风险和能力,政府主导监管的权威就会弱化。〔43〕Maxwell Mensinger,Remodeling Model Aircraft: Why Restrictive Language That Grounded the Unmanned Industry Should Cease to Govern It,100 Minn.L.Rev.405 (2015).相较于供个人使用的无人机,商用无人机服务于不特定人群,飞行次数多,公共性更强,对于操作人员的要求较高,因此,对于商用无人机的监管应更为严格。

最后是根据无人机本身的特点进行分类监管。虽然同为无人机,不同无人机的重量、飞行速度、高度以及飞行范围、特点、目的、风险并不相同,如果不加分析而采取一致的监管标准,必将导致无人机监管过严或者监管缺位。为了能够精确监管,必须根据无人机的起飞重量、飞行高度和飞行速度等因素选择适当的监管梯度,提供有效监管,保障无人机在空域内安全运行。从各国立法来看,可将25千克以下的无人机作为开放类无人机,在其不驶入禁止区域时,无须提出飞行申请,仅在运行时接入无人机云平台即可。25千克至150千克内的无人机作为特殊授权类无人机,此类无人机无须满足所有飞行准入与运行条件,仅需要满足执行任务所需的特定条件即可,可按照特殊情况进行申请。对于150千克及以上的无人机可按照公共运输航空或者通用航空的飞行监管条件实施监管。

与传统航空器相比,无人机具有鲜明的特点,在无人机内部,分类也多种多样,采取统一监管模式固然节约立法成本,但是法律的可操作性差,难以落实。分类是精准监管的基础。〔44〕前引〔39〕,李健文。无人机监管必须在分类的基础上,以安全为目标,进行富有针对性的管理,这样才能有的放矢,保证监管效果。

(四)监管策略:根据比例原则选择监管工具

无人机飞行造成的风险不同,其在具体操作中所造成的危害后果也不相同,无人机监管必须以现实存在的风险为依据,根据比例原则选择最佳的监管策略,避免对于无人机用户施加过重负担,保障无人机飞行安全与飞行效率的协调。

针对不同的无人机采取不同的监管策略是出于三方面原因。其一,无人机飞行风险不同,对于高风险无人机和低风险无人机,应当区别对待,避免浪费监管成本。其二,无人机种类不同,用途多样,有的领域急需无人机解决问题,飞行虽有一定风险,但是其收益占据主导地位,在监管中应考虑此种因素。其三,无人机监管主体多元,不同主体监管权力来源基础不同,权限不同,有的主体可以采取对公民限制较大的策略,有的则不可以,无人机监管策略的选择应考虑主体权限。欧盟敦促成员国在制定规则时辨别无人机的用途,区分“高风险”和“中等风险”。〔45〕前引〔31〕,Jean-Louis Van de Wouwer文。我国在采取无人机监管策略时也应以此为基础,选择适当监管工具。

根据不同的风险、用途和主体监管权限,在无人机监管中,可将监管策略大致划分为强力干预型监管、标准指导型监管、市场主导型监管和发展引导型监管。强力干预型监管是以政府为主导,采取最为严厉的监管策略,监管者可没收、击落无人机。标准指导型监管是以行业协会引导,制定行业标准,提出柔性监管措施,借助行业内的主体对于不遵守规则的无人机行业内的参与主体施加压力,促使相关主体自觉履行义务,按照无人机飞行规则飞行。市场主导型监管是指由市场自身来促发秩序,此种类型监管针对风险较小的无人机,例如目视范围以内的无人机,或者是娱乐型无人机,由市场借助技术手段进行调节。发展引导型监管是指对于急需无人机应用领域的行业进行引导,鼓励这一行业内的无人机应用,放松监管,降低飞行要求,例如,对于植保类无人机可采取此类策略。

所以,无人机监管策略选择实际上是从强监管到不监管的频谱,甚至是从监管到鼓励发展的频谱,根据无人机飞行的风险与收益,以及各监管主体所具有的监管权力来选择适当的工具,严格限制高度危险的无人机种类与活动,鼓励低风险高收益的无人机飞行活动。在强力干预型监管中,可以采取无人机反制技术,干扰无人机信号频率,击落、捕获、驱赶无人机。在标准指导型监管中,可以指导无人机用户,采取制定标准、引导、同行施压等手段,促使无人机按照规定飞行。在市场主导型中,主要采取市场手段。在发展引导型监管中,可以采用鼓励的手段,对于特定领域的无人机用户放松监管,鼓励飞行,甚至进行奖励。

结语

无人机在民事领域的应用已经拉开序幕,随着技术的进一步发展,其应用将日益广泛,无人机完全融入国家空域是科技发展的必然选择。为了有效规制无人机飞行风险,必须构建无人机飞行的监管体系,保障飞行安全。但是,无人机监管不能过于严格。现在,我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期,既面临着千载难逢的历史机遇,又面临着差距拉大的严峻挑战。我们必须清醒认识到,有的历史性交汇期可能产生同频共振,有的历史性交汇期也可能擦肩而过。〔46〕习近平:《在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》,载《人民日报》2018年5月29日第2版。无人机技术作为前沿科技,应用空间广阔,对于人民福祉影响深远,在监管中应当充分平衡安全与发展之间的关系。因此,在无人机监管中应以灵活监管理念为指导展开具体的制度设计,为无人机发展留足空间,以求在保障航空安全和秩序的同时破除无人机产业的发展障碍。