基于CPS架构的数字化战略能力构建

董小英 胡燕妮 戴亦舒 叶丽莎

摘 要:在全球再工业化的背景下,网络实体系统(CPS)成为各国制造业发展的制高点。文章以服务主导逻辑为理论视角,基于CPS技术架构与功能,解读其数字映射能力、资源集成能力与价值共创能力三层战略能力,并针对能力构建过程中的管理挑战对德国政府与制造企业的工业4.0管理体系进行了分析。研究发现,中德制造业数字化转型的能力构建重点不同,中国关注数字映射能力和资源集成能力,德国则重点部署资源集成能力。两国政府在工业4.0的推进上均发挥了战略引导作用,德国在发挥创新平台战略价值和相关标准制定上的经验值得借鉴。

关键词:网络实体系统;服务主导逻辑;工业4.0;制造业转型;数字化战略能力

中图分类号:F414

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2019)05-0085-14

以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术正在以前所未有的速度转化为实际生产力,驱动互联网与经济社会各领域深度融合,互联网已从重塑服务模式的工具转化为变革生产方式的创新要素。2008年金融危机过后,全球新一轮产业变革方兴未艾,制造业重新成为全球经济竞争制高点。发达国家政府高度重视这一趋势,加快布局新型网络化智能制造的发展,如德国推出“工业4.0战略”、美国制定“制造业创新网络计划”、日本发布“科技工业联盟”等,其目的都是加强对先进制造业前瞻布局,吸引中高端制造业回流本土,构建制造强国新优势。

德国作为传统工业强国,也是新一轮制造业革命的翘楚,自2006年起,德国将加强制造业竞争优势上升到国家战略层面德国“工业4.0”国家战略的制定可追溯到2006年发布的《德国高科技战略》,该报告是为了解决德国高成本背景下维持竞争优势的问题。2010年,德国发布《德国高科技战略2020》报告,提出利用高科技战略加强德国制造的竞争优势,将工业4.0列为十大未来项目之一。。2013年4月,德国工业4.0平台在汉诺威工业博览会上正式发布《德国工业4.0未来项目实施建议》[1],提出德国要成为智能制造技术的主要供应商和CPS (cyber-physical systems,即网络实体系统,又译作信息物理系统)对这一概念有不同的翻译,比较主流的译法是“信息物理系统”或“信息物理融合系统”。笔者对美国和德国的CPS研究后发现,“信息物理系统”会限制人们对这一领域战略意义的理解,cyber具有网络空间的内涵,它对实体的管理与控制是跨组织、区域和行业边界的,是在万物互联的基础上对设备、人、流程、服务的整体管理、控制和优化指导。因此,其应用范围已跨出技术体系,涉及政策、战略、生态、管理与机制等相关问题。技术及产品的领先市场。为了进一步落实工业4.0战略,德国相继出台《德国智能服务世界——未来项目实施建议》《德国工业4.0实施战略报告》《数字化战略2025》等多份政策报告,较为具体地指出了未来发展的路径和方法。

CPS作为德国工业4.0的关键框架技术,是实体资产与计算能力之间互联管理的转型技术(transformative technologies),是“计算过程与物理过程的集成,利用嵌入式计算机和网络实现对物理流程的监控,通过反馈回路相互影响的整合体系”[2]。德国国家科学与工程院(acatech)認为CPS是使用传感器直接获取物理数据和执行器作用物理过程的嵌入式系统、物流、协调与管理过程及在线服务[3]。以往学者们对CPS的讨论主要集中在技术层面,包括:CPS在技术系统工程领域的挑战[4-8]、CPS系统架构与支撑技术体系[9-12]、CPS建模方法[13]、安全分析与评估[14-17]等。相关研究关键词按出现频率降序排列如下:信息技术集成、ICT系统组件、智能制动器、智能传感技术、嵌入式系统、分布式系统、系统的高可扩展性、实时系统、智慧或智能,以及并发性等。已有文献仅从技术视角研究CPS不足以阐释其对构建制造业竞争力的战略价值。

实际上,CPS不仅是一个技术系统,更是技术驱动的社会系统综合体[18]。基于已有研究,我们提炼出CPS的四大特点。第一,CPS具有开放性。CPS不是自给自足的独立实体,而是物理、社会和虚拟世界广泛联网以及智能使用信息通信技术形成的开放社会技术系统,具备超越现有严格控制行为下的封闭式嵌入系统所具有的功能、服务以及特性。其中,个体或群体会被动或主动地融入CPS,人类是联网的重要组件和应用系统内部的行动者,与CPS共同协调、控制和管理其他组件。第二,CPS具有交互性。这种交互性一方面体现在横向交互上,如在CPS在连接层包含了感知、通信、计算、控制与物理系统,通过系统内的不同组件(如传感器、控制器、服务器和终端设备)将计算、网络和物理进程相结合,实现物与物之间、人与物之间、系统之间的互联、互通和互操作[19-20];另一方面是纵向交互,即CPS系统各层之间的相互依存、相互支持的逻辑关系,如在物与物、人与物、系统之间连接的基础上,资源被数字化后实现数据的增值和网络空间的集成,实现对实体环境的自主感知、智能分析、反馈控制和深度融合,进一步达到提高资源优化配置的深度和广度的目的[19-20]。第三,CPS具有动态性。CPS不是静态和局部的技术解决方案,而是对分布在各地的硬件设备、服务、人和过程进行连接、整合分析和调整的动态解决方案。根据应用情境、环境条件以及任务需要,CPS能够访问其他子系统搜索相应数据、功能和服务,将其动态地融合到系统中。它与市场环境具有密切的互动关系,从而建立高度互联的环境适应性系统,其应用和发展跨越企业、产业甚至国家边界。第四,CPS具有复杂性。CPS具有在空间和时间范围内感知和处理外部环境巨大复杂性的能力,构建能力的过程涉及政策、制度、经济要素、产业竞争力、商业生态、平台、商业模式创新等一系列问题。它的空间“连接”和智能化能力将会对全球未来再工业化竞争路线、模式、管理和运营产生长远而深刻的影响[19]。

从CPS的特点可以看出,未来制造业的发展不再局限于技术架构本身,而是与人、实体环境和产业生态密切关联,从以制造为中心的产品化向以用户为中心的服务化转型[20]。而已有研究仅从技术视角出发,难以阐释CPS在未来制造业中的战略价值和关键地位。服务主导逻辑是一种以用户为导向、注重服务价值的理论。区别于传统产品主导逻辑,服务主导逻辑理论注重生产者与消费者之间、其他供应和价值链协作方之间的互动,以提供满足用户需求的服务为价值导向[20-21]。在该理论视角下,未来制造业的发展需要着重构建基于CPS的服务化能力。因此,本研究引入服务主导逻辑理论,以CPS的技术结构为基础,关注CPS如何作用于其他技术和社会资源,构建制造业战略优势,重点研究以下问题:(1)探索CPS的战略价值是什么;(2)德国作为制造业强国,在推动工业4.0转型中的路径和方法;(3)对中国企业的启示。

一、CPS的理论解读与战略价值

德国“工业4.0”带来的新型商业模式以数据为驱动、以用户为中心,是服务主导逻辑的重要体现[1]。CPS从系统中的所有端口收集数据并进行整合优化,为市场和生态系统搭建技术基础,不同供应商根据用户需求在数字化平台上与个性化产品和服务相捆绑。智能服务世界中以用户为中心的商业模式取代了传统工业制造中以产品为中心的商业模式,其本质是产品主导逻辑向服务主导逻辑的转变。

服务主导逻辑理论由Vargo和Lush首次提出,认为服务是市场交易的本质对象,企业只有提供满足用户需求的服务才能实现价值[20-21]。该理论根植于核心竞争力理论[22]和资源优势理论[23],将资源分为对象型资源(operand resource)和操纵型资源(operant resource)[24]。对象型资源是指能被开发利用产生价值的资源(如土地、植物、矿产等自然资源),具有有形、静态、有限的特征[25]。操纵型资源指作用于对象型资源且使其产生效用的资源,包括人才、技术、知识、机制四个要素,具有无形、动态、无限的特征[21,24]。在操纵性资源的四要素中,人才是指具有研发数字化技术、并具有将数字化技术与业务深度融合和创新性应用的复合型人才,如数字化领军人才、数字化项目推进与管理人才、数据科学家、人工智能专家、物联网专家、区块链专家、算法专家等;技术涵盖了以5G技术、云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、深度学习、区块链等已经比较成熟的可以商用的技术;知识则是人们用操纵性资源有效开发对象型资源,特别是将数字技术用来解决社会、经济、交通、医疗、教育等现实问题所进行的探索、实践、经验、教训和成效,以及所构建的战略、政策、标准和路径;机制是指在构建CPS体系建设过程中,对所有参与的利益群体的治理机制和运营机制,治理机制涉及相关利益者共同参与的决策模式、利益诉求和安全可靠和知识产权保护;运营机制涉及到激励机制的制定、整体运营的公平、公正和效率能够激发企业的活力与创造力。

服务主导逻辑强调在全球化的网络经济中,企业的主导逻辑从传统有形商品的生产转变为无形服务的提供,“操纵型资源代替对象型资源成为战略性收益的基础来源”[26],是服务提供和价值创造过程的关键要素[27]。在营销实践中,消费者被视为操纵型资源受到企业的高度重视,企业注重消费者对服务体验的反馈以进行持续学习和改善,企业与消费者通过交互活动共同创造价值[26]。服务主导逻辑还主张,在服务提供的过程中,企业合作伙伴之间、企业与消费者之间形成大量松耦合的价值网络,所有交易環节信息透明和对称,各主体可以获得和整合来自纵向或横向的资源(特别是知识和信息)来共创价值[27]。

CPS带来的战略竞争优势由技术创新驱动,通过CPS的技术架构连接服务主导逻辑的资源观和战略能力非常重要。在服务主导逻辑的理论视角下,笔者基于Lee等人提出的CPS核心技术架构[28],解读工业4.0时代服务主导逻辑视角下CPS的战略能力,详见图1所示。

(一)CPS的技术架构与功能

根据CPS的功能特征,Lee等人提出5C架构指导CPS实践,包括:连接层(connection)、转换层(conversion)、网络层(cyber)、认知层(cognition)和配置层(configuration)。5C架构通过连续的工作流方式,清晰地定义了CPS如何从最初的数据获取到分析到最终的价值共创过程(见图1)。

连接层。连接层实现资源液化,是指将实体空间(P)的要素(如设备、工厂、流程、服务等供应链中的所有环节)数字化,驱动数字资源从实体空间映射到网络空间,使其具备在互联互通的网络空间自由流动和交换的能力[20]。在这个过程中,需要考虑三个因素:一是数据类型的多样化,需要特定的互联通讯协议(如MTConnect)来有效管理无缝式和非接触式(tether-free method)的数据获取和传递方式;二是开发利用合适类型与规格的传感器;三是安全保障体系,对于生产设施和产品包含的数据和信息需要加以保护,防止滥用和未经授权的获取。

转换层。转换层实现数据增值,是指利用计算工具和算法,对连接层采集的数据在网络空间(C)进行整合、处理、分析和挖掘,实现数据向信息的转换,为机器带来自我感知(self-awareness)能力。比如,利用快照收集技术对脱离物质载体的数据进行管理,将信息以有效方式进行存储,记录机器的使用和维修历史。近年来有大量研究关注数据挖掘算法,特别是对机器健康状态的诊断和管理,通过计算健康值来估计剩余的有效使用时间等。

网络层。网络层实现资源连接,指多种资源聚集交互,企业价值网络中的信息在网络空间大范围聚合交换,局部物理对象之间的屏障被打破,企业内外的信息孤岛被消除。网络层是整个架构的信息中心,所有互联机器的信息都被推送到此相互连接形成机器网络。在连接海量信息的基础上,既可以横向对每台机器的状态进行比对和洞察,在更短的时间内捕捉故障模式;又可以通过相似性识别技术纵向回顾机器的历史记录,计算当前机器行为与以往资产利用率和健康状况之间的相似性。在这个阶段,分析处理海量信息的技术和算法是关键的操纵型资源。资源连接主体通过网络层信息分析能力能够实现对实体空间中对象型资源的管控。网络层赋予了机器自我比较(self-comparison)能力。

认知层。认知层进行智能分析,是指利用人工智能等技术对网络层汇集的海量、复杂、异构的数据进行处理,在连接网络与实体空间的系统(S)中生成模型库、经验库、方案库、算法库、工具库等价值含量高的知识资源,为用户提供高度个性化的服务[29]。这一层形成了关于整个监管系统深入全面的知识库,根据历史健康状态的适应性学习,系统可以通过算法进行模式匹配,更加准确地预测机器的潜在故障和剩余使用寿命,有助于生产车间的及时维护,并利用综合优化技术,根据当前机器状态,基于任务的优先级做出流程优化的智能决策。此外,这个阶段还结合数据可视化工具,通过多模式的人机交互界面,将获取的知识图像化呈现,为用户提供决策支持,帮助实体空间的对象型资源做出准确、可靠的决策。

配置层。配置层实现资源调配,是指将网络空间的信息反馈给实体空间并对系统进行指导性控制,与市场、客户和现实情境进行双向互动。配置层扮演了弹性控制系统的角色,利用预设规则和语义规范等控制技术,将认知层做出的修正性和预防性决策应用到所监管的系统中,驱动知识资源灵活、动态地调配和操控底层的工业设备和机器组件,使机器具有自适应(self-adaptive)和自配置(self-configure)能力。

服务主导逻辑对于理解再工业化过程中CPS的战略价值具有重要意义。第一,连接层通过传感技术将实体资源进行数字映射,虽然这个过程将经历较长时间,不会一蹴而就,但资源液化的规模和速度是提高资源密度、构建资源集成能力的基础。第二,通过信息技术与网络通信技术实现万物互联后,转换层通过数据挖掘和分析技术等操纵型资源从中提炼出更具价值的信息。网络层利用操纵型资源在网络空间整合对象型资源和其他操纵型资源,其速度、广度和深度都是以前难以想象的。在网络空间创造和掌控领先的操纵型资源的主体,其资源密度最大,将成为实体空间和网络空间的整合者和领导者,拥有超越企业、区域甚至国家边界的能力。第三,认知层智能系统作为重要的操纵型资源,为资源的配置与优化提供了智能分析、预测调整、动态创新的能力,驱动实体与网络空间的实时交互和价值共创,迭代产生适应各种情境的操纵型资源与服务。配置层人工智能、机器学习及相关技术算法构造的“深脑”等操纵型资源将为智能驱动的资源配置和优化提供前所未有的潜能。

(二)CPS与三层战略能力建设

数字映射能力。CPS通过先进的传感器技术、嵌入式系统等从机器和零部件上获取准确可靠的实时数据,实现资源液化驱动数字资源从实体空间映射到网络空间,使信息脱离物理载体,以数字化形态像液体一般流动在网络空间[30],是实现智能制造的基础,如智能工厂。通过数字映射到网络空间,能够记录实体空间随时间的变化,并对实体空间的生产活动等进行模拟和监测,支持和推动实体空间活动的分解和重组。资源密度用来描述某一时间或情境下主体获得资源的总量[31]。资源密度最大化指在恰当的时间和地点最有效地配置合适的资源,这种状态是理论中的最优状态,在现实中还难以实现。当数字化基础设施配置在适合的时空位置时,信息就可以传输到网络空间并即时传播。

资源集成能力。服务主导逻辑指出,服务的关键是资源集成[32]。资源集成即多种资源的聚集交互[33],以信息通信技术为代表的操纵型资源是驱动资源集成的关键要素[34]。资源集成与资源液化和资源密度高度相关。信息技术的发展显著提升了资源液化能力,更新和提升了资源密度,使得资源集成的成本减低、速度加快、范围扩大[31,35-36]。CPS在转换层实现数据向信息的转换,进而在网络层进行资源的广泛连接交互,构建资源集成能力,包括企业内部所有生产和运营环节信息的纵向集成、企业之间通过价值链和价值网络的资源横向集成,以及围绕产品全生命周期的价值链的端到端集成。资源集成能力是构筑制造网络和创新生态的关键。

价值共创能力。传统产品主导逻辑中,企业通过一系列生产活动将价值嵌入商品,然后投入市场与消费者进行交易,最终实现价值创造。制造商与消费者之间存在严重的信息不对称,需要构建多级供应链桥梁应对二者之间的信息鸿沟,这种结构具有强关联特征[36]。在工业4.0时代的服务主导逻辑视角下,价值共创往往区别于以往明确规定的工业流程,从产品设计到市场交易的各项职责都跨越企业界限,企业之间以及企业与消费者间的关系呈现为网络结构。CPS的资源液化和资源集成能力使得制造商、中间商、消费者之间可以实时共享信息,信息的对称流动性增强,对供应链传递信息的依赖度降低[37],网络中的所有主体都可以获得和整合资源(特别是操纵型资源),即时动态满足特定情境下的用户需求[30]。价值创造不是厂商单向发起的线性过程,而是在与客户和消费者双向动态交互过程中共同实现,各个主体通过大量松耦合結构快速形成价值共创网络[36]。在工业4.0时代,企业能够跨越组织边界以开放的战略构建生态体系,实现价值共创[38]。

CPS的三层战略能力具有内在关联和深入递进特性,数字映射能力将数字资源从实体空间映射到网络空间,实现物理对象的数字化;资源集成能力在网络空间进行大范围的资源集成和交互,打通企业内部所有节点、产业链上企业之间的组织边界,乃至价值网络中的各个环节;价值共创能力加强企业与供应商、客户之间的连接和协作,催生新兴商业机会和模式。这三种能力展现了制造业未来发展的格局与路线图,需在短期、中期和长期发展中依次进行重点战略部署(见图1),但在构建过程中面临着诸多管理挑战。

二、CPS与德国工业4.0的管理体系

(一)德国政府的对策

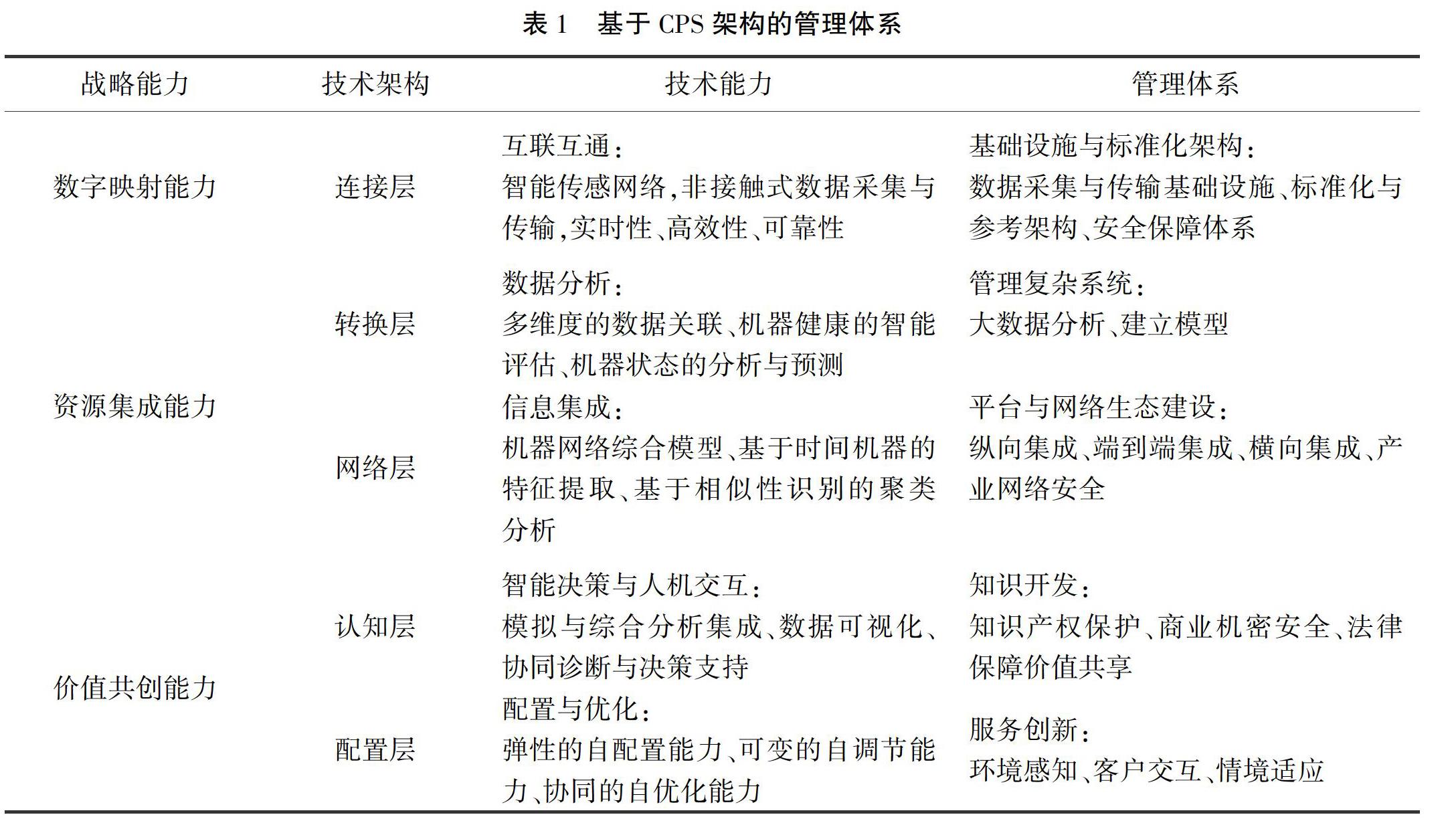

德国政府在构建CPS三层战略能力的过程中,针对这些管理挑战提出了相应的政策措施,具体包括:基础设施与标准化架构、管理复杂系统、平台与网络生态建设、知识开发、服务创新等(见表1),这些因素对CPS的成功都发挥了重要作用。

1.基础设施与标准化架构

在连接层实现万物互联互通,首先需要完备的基础设施实现对异构数据敏捷、高效、即插即用的采集和实时、高速、可靠的数据传输。工业4.0的价值网络中涉及各类不同企业,须开发出一套单一的共同标准推动伙伴关系的形成。为了提高合作有效性,还需要参考架构为标准提供详细的技术说明,并有效推动在实践中的落实。在标准和参考架构的指导下,实体空间的单元和系统逐步实现互联互通,支持彼此的互操作,为资源液化奠定基础。CPS对大范围的分布式组件进行联网,通常涉及大量敏感数据的交换,因此安全保障体系对CPS也十分重要,需要加强对数据和信息的保护,尽可能防止滥用以及未经授权的获取。

在基础设施方面,德国要求在国内和与伙伴国家之间大幅扩建宽带互联网基础设施,提供可靠、全面、高质量的通信网络,德国计划在“2018年保证50兆比特每秒的网络的广泛覆盖”[1]。在标准化架构上,德国建议工业4.0平台下成立相关工作组专门处理标准化和参考架构问题,使得各合作伙伴在基本结构原理、接口和数据等方面达成一致,基于一套标准化体系进行数据信息交换、识别、处理、维护等。2013年12月,德国电气电子和信息技术协会(DKE)发布《德国工业4.0标准化路线图》,对工业4.0标准化工作进行顶层设计,就工业4.0涉及的技术标准和规格取得一致意见,为所有参与方提供一个概览和规划基础。2015年,德国电气电子行业协会(ZWEI)确定工业4.0参考架构模型(RAMI 4.0),从产品生命周期、价值链、层级和架构等级三个维度定义工业4.0组件。借助参考架构模型,可以对任务和流程进行具体清晰的分解,更直观地呈现真实情况。2016年,德国工业界与标准化领域权威机构设立“工业4.0标准化理事会”,以提出工业4.0数字化产品的相关标准,并形成“工业4.0平台”“工业4.0实验室网络”和“工业4.0标准化理事会”三大平台,共同推进工业4.0在全球范围内落地。

2.管理复杂系统

在转换层,制造业每年都存储了最大的数据量[39],工厂源源不断产生的大量原始数据为生产过程的智能化提供了机遇。CPS不仅要分析产品全生命周期和供应链各环节如滚雪球般产生的数据,而且需要通过智能关联海量数据来深度了解用户的需求和偏好,并将这种洞察与生产活动相结合,进而转化为高度个性化的产品和服务。这一阶段,需要先进的大数据分析技术从海量、高速、多样性的数据中提取高附加值的信息,用来控制、支撑与强化产品与服务,以提供优化产品、服务和商业模式的基础知识。同时,随着产品功能的丰富、用户个性化需求的增加、交付要求的频繁变动和企业间合作形式的迅速变化,产品及其相关的制造系统都变得愈发复杂。

为了有效管理复杂系统,德国在工业4.0平台下成立工作组专门处理与建模管理复杂系统有关的问题,特别是在制造工程领域。首先瞄准建模领域最迫切的需求进行有代表性的调查,将学科领域范围缩小;并在从业者和决策者中宣传建模的重要性,建立旗舰项目对现有的建模方法和工具进行测试,说明在不同情景下建模的价值,并在企业间进行最佳实践的共享。除平台活动外,在建模和系统工程方面提供有针对性的培训和持续的职业指导。建模是复杂性管理的一种有效手段。因为模型通常有格式化的描述,这意味着可以通过计算机来完成计算和其他重复性工作,使之前用模具完成的工作可以通过数字仿真完成。因此,开发规划和解释性模型为管理复杂数据和复杂系统提供基础。规划模型把基于产品的设计、工艺、制造、维护的流程固化,使复杂系统建立成为可能;解释模型通过更加智能的仿真等数据分析方法,优化决策分析、有效管理能耗等。

3.平台与网络生态建设

网络层提供了开放而灵活的环境,让组织能打破传统运营边界,将之前分散的网络组合起来,通过云计算和平台创造新的客户体验、关系和组织形态[40-41]。这个过程要经历从交易流程到知识网络的重构,对商业范围、商业逻辑和商业模式产生直接影响,也会产生新的分配方式。这个阶段企业和产业的集成活动在三个维度逐步展开:第一,企业内部制造体系的纵向集成。纵向集成针对企业边界内的各种IT系统集成而言,企业可以通过不同层次的IT系统集成实现内部效率的提升,提高企业生产的灵活性,提升竞争优势。在未来智能工厂中,生产流程不会预先限定或固定,而是根据个性化需求定制一组结构化模块,并依据生产需要自动塑造涵盖模型、数据、通信、算法在内的特定拓扑结构[42],固定的生产线在这种集成方式下将陆续被淘汰。第二,实现从客户到厂商的端到端数字化价值链集成。这是指在所有终端实现数字化,通过信息技术的广泛应用打破企业边界,加速产业链的信息流通。此时,顾客能在价值链环节上随时参与选择与决策。例如,苹果通过端到端集成打通产业链实现对产品研发、设计、制造、销售和服务各环节的有效控制,实现了最佳产品体验。第三,实现不同企业间的横向集成。这个维度是指价值链各参与主体利用智能化技术,打破原有企业边界之间的屏障,实现相互之间的信息共享和生产协同,提供包括定制生产、维修养护在内的产品和服务[43]。这是智能化技术驱动的一种资源整合,关注价值链的某一环节,探讨如何利用和组合企业间的互补性资源,如技术、品牌、流量、知识、资金和人才等,以降低供应链上下游成本和信息共享为主要目标[44]。在这种环境下,功能集成的方向在于依靠智能化网络妥善处理企业间在产品研发、生产制造和经营管理等方面的信息传送、生产柔性等一系列问题。需要注意的是,尽管不同企业存在横向集成,但同时也存在分工,各企业专注于发展自身的核心技术和能力,因此,供应链横向集成效率的提高和参与企业专业分工的深化有助于提升整體竞争力和产业生态的形成,为工业互联网的发展奠定基础。

德国制造企业存在于密集的企业合作网中,通过技术转让、工业扩展、技术范围设定、标准设立以及技术培训,各行业的企业间可进行水平与垂直化协同,德国实现高品质产品战略依赖于在企业间(包括供应商、客户、竞争对手)构建契约关系的能力,借由技术交流,实现对机械和生产流程的共同开发、改变及量身定制。这些活动涉及企业间商业信息的交换,为保证公平,对交换进行独立监管尤为重要。德国有一系列机构组织来保证项目的实施,包括银行、专业工程联盟、商会和德国工商联合会(IHK)。

同时,德国数字化平台上进行的商务贸易都建立在坚实可靠的法律基础上,自然人和法人的贸易规则都有明确规定。在智能服务世界中,人、机构和工件都具备可检测、可认证的身份标识,并要提供由权威安全部门发出的类似银行卡、准入卡、硬件模块等物件。这些物件可以提高用户对身份和交易的控制,以及获取用户的信任[1]。2017年4月,德国联邦经济与能源部推出第一版工业4.0法律架构“Ju-RAMI 4.0”[45],为企业提供法律指引,促进新秩序的建立。这个法律框架在工业4.0参考架构模型(RAMI 4.0)基础上增加法律维度构建而成,本质上是一款交互式在线法律指引工具,通过不断完善互动网页,让用户仅通过点击鼠标就能轻易了解工业4.0技术和法律关系。德国将市场监管政策作为法律框架的补充,主要手段是通过“试验空间”对商业创新进行审查。这些试验空间将创新测试和监管工具相结合,基于真实的市场条件,在一个实验性法律框架下进行,让试验空间成为创新和监管的对接点,检验现有法规的适用性、探索新法规的改善方向,同时检验新实验室和新技术的价值。德国还从数字化视角审查国家法律框架,建议制定数字化法,重点研究包含开放竞争、公平竞争、数据安全、数据主权以及欧洲协调的五项原则[46]。

(1)数字映射能力。宝马在每个流程都实现了数据的自动采集来实现数字映射。从生产过程来看,在莱比锡工厂的装配车间中,机器人数量达到700台,几乎看不到人工。工厂各处布满物联网传感器,收集各种生产数据和参数。从配送过程来看,供应链采用智能物流,对货物在全球物流链中的确切位置进行实时定位,提高供应网络的透明度和灵活性,适应不断变化的物流和生产需求。在工厂建设中,也使用特殊的三维扫描仪和高分辨率的照相机,快速完成对工厂的测量,便于日后进行生产设施调整时的规划,无需再费力进行CAD建模和人工测量。

(2)资源集成能力。宝马集成海量数据建立全生产周期的数据平台进行资源集成。通过对零部件供给流程和元器件生产过程的自动化数据分析,帮助工厂监控整个生产过程,保证生产效率和产品质量。例如,在分析标准工艺曲线时,会评估整个流程相关联的螺丝钉数据,修正与标准值之间的偏差,防止加工误操作等。宝马对工厂进行模拟仿真,建立三维生产设备数据库。数字化工厂可以为快速、灵活的调整生产提供精准、全面的实时数据库。工厂的任何空间变动,都能在数字平台进行直接模拟和评估。例如:劳斯莱斯工厂借助3D扫描仪和高精度的数码相机,仅用一个周末就完成了准确到2毫米内的精密测量,这是全球第一个用于生产规划的三维工厂模型。

(3)价值共创能力。宝马利用CPS不仅能做到多种车型按订单生产和混线生产,而且能在不损失生产节拍和品质的前提下,满足每台车型的定制化需求,实现与客户的价值共创。宝马基于智能仪表打造的智能化动力数据管理系统,能实时记录生产设备和机器人的能耗,并将数据上传到宝马信息技术大数据中心进行记录和分析,识别出过度消耗的偏差值,预防个别生产设备和机器人损毁,确保了车辆品质。同时,在生产中宝马借助CPS简化工序,辅助工人执行任务。宝马的智能手表可以预先提示工人流水带上车辆的特殊需求。手表显示屏亮起并发出振动预警,提醒工人下一道工序的注意事项,如安装螺丝数量的差异。2013年宝马开发了轻型机器人与工人协同工作(例如安装车门内部的隔音材料、喷涂挡风玻璃粘合剂等),采用手势控制机器人的测试工作,通过人性化交互方式實现工人对机器人的控制,创造更自然的人机工作环境。

2.西门子的数字化转型实践

作为德国工业4.0的主要提出者之一,西门子是目前唯一能够运用技术将现实和虚拟生产过程相结合的企业,旗下的安贝格电子工厂是欧洲乃至全球最先进的数字化工厂,被认为是最接近工业4.0概念雏形的工厂。该工厂每年向全球250家供应商采购约1万种原材料,生产约1 000个品种共计1 200万件工业控制产品,平均每秒就能生产出一件产品。虽然整个生产流程的复杂性远超出传统工厂的能力范围,但却保证了生产线极高的可靠性,百万件缺陷仅为15件(按百分比计算近乎于零),缺陷率仅为德国工人的4%[48]。西门子围绕CPS实现数字化转型的具体实践如下。

(1)数字映射能力。在生产环节,安贝格工厂将传感器、存储装置、微型化处理器和发送器几乎嵌入所有原材料、半成品和机器,以及用于组织数据流的智能工具和新型软件中。工厂的每件产品都有自己在研发、生产、物流等各环节的数据,实时保存在统一的数据平台中。这些基础识别信息包括:哪条生产线生产的、生产材质、扭矩大小、螺丝钉型号等。基于这一数据基础实现信息无缝互联[49]。

(2)资源集成能力。安贝格工厂通过构建虚拟工厂实现资源集成,将工艺规划与工程化、生产系统的规划与工程化、仿真优化及验证全部实现数字化,真实工厂生产的数据参数、生产环境等都会通过虚拟工厂反映出来,达到实体与数字信息同步,设计、制造、调试信息一体化联动。例如,研发设计部门把虚拟的研发产品同步给生产部门来生产,并时刻保持着协调的一致性。从设计研发到生产制造的过程中,还借助CPS采集零部件与加工信息,并反馈给制造执行系统,形成信息闭环。当产品出现问题或需要调整时,能够实现设计与生产的同步更新。物流环节,安贝格工厂的生产系统与公司的ERP系统无缝对接,当某一订单生产完最后一个产品时,该订单将会在ERP系统中改变订单状态——生产完毕,成品就直接发货运走,工厂里没有成品仓库。

(3)价值共创能力。安贝格工厂基于平台的海量数据,利用智能技术进行解析和仿真,进而通过虚拟工厂对真实工厂进行把控。在这个过程中,员工最为重要的作用是提出改进意见,参与价值的共同创造。这些改进意见对工厂年生产力增长的贡献率达40%,剩余60%源于基础设施投资,包括购置新装配线和用创新方法改造物流设备。借助大数据分析可以挖出生产环节中的短板,找到需要提高效率的区域。在生产控制和执行环节,西门子通过机器人的仿真模拟就能完成测试任务,在投产前验证整个生产系统,顺利过渡到生产阶段。根据生产工艺的实际情况,安贝格工厂也会投入人力资源进行支撑,主要参与确保物料、设备、产品检验等工作。例如,当生产需要某种原材料时,系统会发出提示,工人通过扫描原材料样品将条码信息传输到自动化仓库,系统会发出指令让自动化物流系统去仓库的指定位置取件,然后通过自动升降机传送至生产线。

三、德国经验的启示

在全球再工业化与制造业回归的背景下,CPS正在成为各国抢占新一轮制造业国际竞争的制高点。中国作为世界制造大国,如何在未来的技术转型中发展成为制造强国,是政府、学界和企业界都非常关注的问题。当前,中国制造业大而不强,面临着核心技术缺乏、自主创新能力不足、产品质量低下、网络基础薄弱、产业协同不紧密等问题,在数字化、精密化和核心技术的掌控等方面与发达国家存在较大差距[20]。因此,在发展CPS架构中,中国制造业应针对性地集中力量在基础设施的关键技术(如智能传感技术、智能感知元器件、智能检测装备等)、精密化制造设备(如高端数控机床、增材制造装备、工业机器人等)和搭建标准化的产业协同网络(如工业云服务、工业大数据平台)几方面,以实现制造业在技术创新和工业互联网的突破[20]。

(一)中德制造业数字化转型的能力构建重点不同

中国当前的能力构建集中在数字映射能力和资源集成能力上[50]。这与我国的制造业基础相对薄弱、制造业规模巨大有关,只有将基础建设好,才有制造业转型升级的空间。数字映射能力是工业4.0的基础能力,也是构建最漫长的阶段。从生产端的机器装备到用户端的穿戴设备,制造业对实体空间对象的资源液化需要相当长的时间积累。德国的重点是资源集成能力[1]。资源集成能力是制造业转型升级的关键,其不仅打破了各主体之间的时空界限和信息鸿沟,而且创造了生态中各种资源聚集交互协同的机会。通过网络空间实现对操纵型资源与对象型资源的整合利用,驱动不同主体之间的信息共享与业务协同,才能促进企业之间、企业与消费者之间实现价值共创能力,满足个性化的、多变的客户需求。德国制造业有非常良好的工业基础,企业信息化和数字化进程迅速。因此,它需要通过工业4.0战略有效地实现服务于客户的资源集成,支持德国工业高效服务于全球市场,确保德国制造业的核心竞争力。

(二)两国政府发挥战略引导作用

在推进工业4.0的过程中,中国和德国政府都发挥了战略引领和推动转型的关键作用。自2015年起,中国国务院、工信部、发改委等主要政府机构,围绕“中国制造2025”战略先后启动了三批智能制造试点示范项目,发布了《智能制造发展规划20162020年》和《中国制造2025》(“1+X”)规划体系,“1”是指《中国制造2025》,“X”是指11个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南,为制造业整体转型升级奠定了基础。2017年11月,国务院启动了“中国制造2025”国家级示范区创建工作。

德国政府自2009年起,依托传统制造业优势,将传统的生产技术与先进的技术、完善的解决方案相结合,将实体空间的优势拓展到网络空间,确立工业4.0国家战略。德国工业4.0工作组、国家科学与工程院、电气电工信息技术委员会等政府机构,围绕“工业4.0”发布12个主要的推进政策,涵盖了CPS、智能服务、数字化发展等多个维度。德国政府在“工业4.0”的推进上,有两方面最值得中国借鉴:

第一,创新平台的战略价值。德国政府采用平台化机制自上而下推动“工业4.0平台”作为德国工业4.0的中枢机构整体负责工业4.0的战略研究、战术发展和协调工作。2015年4月德国发布了《德国工业4.0实施戰略报告》,明确提出了未来的17项任务和工业4.0参考架构模型(RAMI 4.0)。2015年11月,正式推出“工业4.0平台地图”,在这份虚拟地图上清晰地标注了遍布德国各地的250个应用实例和试验点,展示了当下数字化生产带来的可能性以及投资数字化改造的价值。此外,平台还开设工业4.0在线图书馆,不断更新包含工业4.0所有主题的数据库,包含平台五大工作组的研究成果、战略文献以及合作伙伴的案例学习。同时,设立工业4.0测试台(Test Bed),将理论知识应用到实践。测试平台分布在德国各大高校与科研中心,通过联网可以进行分布式生产和应用进程的模拟仿真。

德国的智能服务实施平台和智能服务创新平台直接服务于制造型企业的服务转型,平台对任何规模、行业和特定的国际企业保持开放,为其数字化平台和组件提供跨企业的前期试验和原型,一旦试验成功,可以快速发展为不同行业、企业协作和分享的智能服务生态系统,成为制造业服务化转型的孵化器。在这个过程中,政府与企业、研究团体、社会合作伙伴以及民间团体之间有机会保持密切交流与沟通,特别关注中小企业的发展,同时对政策调整和机制优化创造条件。

第二,相关标准的制定。德国将标准化作为工业4.0战略实施的第一优先行动领域。2013年底,发布《德国工业4.0标准化路线图》,为工业4.0标准制定提供了概览和规划基础,在参考体系结构、用例、术语与模型、技术流程等12个领域提出具体建议[51]。2015年提出工业4.0参考架构模型(RAMI4.0),以分层结构的方式将生命周期和价值链结合来定义工业4.0组件,为描述和实施智能制造奠定基础。德国通过建立“工业4.0标准化理事会”,旨在提出工业4.0数字化产品的相关标准,并协调其在德国和全球范围内落地,希望通过主导标准化进程引领全球工业4.0发展。智能制造的标准体系是未来全球争夺焦点,掌握引导行业发展标准就拥有了占据产业链高端的机会,中国必须加快行动。

随着全球制造业发展格局的深刻变化,中国正面临前所未有的挑战,受到高端制造业向发达国家回流,低端制造业向低成本国家转移的双重挤压。同时,中国工业自动化和数字化水平远远低于发达国家,制造业企业之间的发展水平参差不齐。在新一轮的国际竞争中,中国企业面临的压力与挑战比德国企业更大:在实体层面,中国企业面临着传统制造业转型升级的艰难挑战,在产品质量、技术含量、运营体系和品牌建设上与德国企业有较大差距;在网络层面,虽然我国的消费类互联网近年来得到很大发展,但在企业、产业和工业互联网领域与德国仍有很大距离。但与此同时,目前工业生产的颠覆性革命对中国来说,也是一个在技术和经济上追赶上发达国家的绝佳机遇。

四、研究局限与未来展望

本研究的局限性主要体现在,经过系统的文献检索,从理论上看,世界主要工业国家对数字化战略能力的构建较多集中在政策层面和技术层面,学术层面的理论研究和分析框架相对不足,这给研究的理论体系梳理和构建带来了一定的困难。但是,鉴于数字化战略能力构建课题的重要性,本文试图借助CPS架构的社会技术体系拓展,来分析德国政策的发展脉络与管理举措,这有一定的创新性,但同时又可能是不够成熟和完整的。为了推进和深化这一领域的学术研究,我们愿意抛砖引玉,引发学者和政策制定者们深化和拓展对这一领域的研究。

从未来发展趋势看,德国的经验仍然值得我们高度关注。2019年,德国工业比重占GDP的23%,德国计划到2030年,工业比重将增加到25%[52]。这意味着德国将在电子、汽车、机械领域进一步发展新一代数字化技术,特别是人工智能、云计算和移动技术的应用,以推进工业领域的工业4.0步伐。目前,德国对保有其传统优势有着很大的危机感,特别是在颠覆式创新和创新速度方面担忧落后于美国和中国。一方面,欧洲年轻的数字初创企业迁往美国寻求风险融资;另一方面,中国的智能制造(特别是电池行业)的发展,又影响着德国在全球价值链上的竞争地位和获取高附加值的机会。为了形成更强有力的欧洲制造业竞争力,德国推动欧盟修订政策,鼓励企业之间的并购,通过政策、欧盟协调机制和管理体系的优化和改善,进一步强化德国在全球工业竞争中的数字化能力建设。德国工业的创新发展与实践,仍然值得我们高度学习和关注。

参考文献:

[1] 德国国家科学与工程院.德国工业4.0未来项目实施建议[EB/OL].(2016-04-03)[2019-03-21].https://www.innovation4.cn/library/r698.

[2] LEE E A. Cyber Physical Systems: Design Challenges[C]//The 11th IEEE Symposium on Object Oriented Real-Time Distributed Computing.Orlando:IEEE,2008:363-369.

[3] GEISBERGER E, BROY M.Living in a Networked world: Integrated Research Agenda Cyber-Physical Systems (agendaCPS)[M]. Munich: Herbert Utz Verlag,2015:24-26.

[4] BAHETI R, GILL H. Cyber-Physical Systems[J]. Computer,2009(3):88-89.

[5] DERLER P, LEE E A, VINCENTELLI A S. Modeling Cyber-Physical Systems[J]. Proceedings of the IEEE,2012(1):13-28.

[6] YU P S, TSAI J J. Machine Learning in Cyber Trust[M]. New York: Springer US,2009:3-12.

[7] WOLF W. Cyber-physical systems[J]. Computer,2009(3):88-89.

[8] WU F-J, KAO Y-F, TSENG Y-C. From Wireless Sensor Networks towards Cyber Physical Systems[J]. Pervasive and Mobile Computing,2011(4):397-413.

[9] 黎作鵬,张天驰,张菁.信息物理融合系统(CPS)研究综述[J].计算机科学,2011(9):25-31.

[10] 何明,梁文辉,陈希亮,等.CPS系统体系结构顶层设计研究[J].计算机科学,2013(11):18-22.

[11] SZTIPANOVITS J, KOUTSOUKOS X, KARSAI G, et al. Toward a science of cyber-physical system integra-tion[J]. Proceedings of the IEEE,2012(1):29-44.

[12] TAN Y, GODDARD S, PEREZ L C. A Prototype Architecture for Cyber-physical Systems[J]. ACM Sigbed Review,2008(1):26.

[13] ILIC M D, XIE L, KHAN U A, et al. Modeling of Future Cyber-physical Energy Systems for Distributed sensing and Control[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans,2010(4):825-838.

[14] 曹磊.CPS系统安全性分析与评估[D].北京:北京邮电大学,2013:41-45.

[15] 张恒.信息物理系统安全理论研究[D].杭州:浙江大学,2015:10-23.

[16] CARDENAS A A, AMIN S, SASTRY S. Secure Control: Towards Survivable Cyber-Physical Systems[C]//The 28th International Conference on Distributed Computing Systems Workshops. Beijing: IEEE,2008:495-500.

[17] SRIDHAR S, HAHN A, GOVINDARASU M. Cyber-physical system security for the electric power grid[J]. Proceedings of the IEEE,2012(1):210-224.

[18] FRAZZON E M, HARTMANN J, MAKUSCHEWITZ T, et al. Towards Socio-cyber-physical Systems in Production Networks[J]. Procedia Cirp,2013(7):49-54.

[19] 董小英.全球视角下未来制造业的三元能力建设——智能制造对我国的战略意义解析[J].互联网天地,2016(6):1-6.

[20] 戴亦舒,叶丽莎,董小英,等.CPS与未来制造业的发展:中德美政策与能力构建的比较研究[J].中国软科学,2018(2):11-20.

[21] VARGO S L, LUSCH R F. Evolving to a New Dominant logic for Marketing[J]. Journal of Marketing,2004(1):1-17.

[22] DAY G S. The Capabilities of Market-driven Organiza-tions[J]. Journal of Marketing,1994(4):37-52.

[23] SRIVASTAVA R K, FAHEY L, CHRISTENSEN H K. The Resource-based View and Marketing: The Role of Market-based Assets in Gaining Competitive Advantage[J]. Journal of Management,2001(6):777-802.

[24] CONSTANTIN J A, LUSCH R F. Understanding reso-urce Management: How to Deploy Your People, Prod-ucts, and Processes for Maximum Productivity[M]. Oxford: Irwin Professional Pub,1994:35-42.

[25] WIELAND H, POLESE F, VARGO S, et al. Toward a Service (Eco)Systems Perspective on Value Creation[J]. Social Science Electronic Publishing,2012(3):12-25.

[26] VARGO S L, LUSCH R F. Institutions and Axioms: An Extension and Update of Service-dominant Logic[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2016(1):5-23.

[27] LUSCH R F, VARGO S L. Service-dominant Logic: Reactions, Reflections and Refinements[J]. Market Theory,2006(3):281-288.

[28] LEE J.Smart Factory Systems[J].Informatik-Spektrum,2015(3):230-235.

[29] 德国国家科学与工程院.德国智能服务世界——未来项目实施建议[EB/OL].(2016-05-30)[2019-03-21]. https://www.innovation4.cn/library/r990.

[30] NORMANN R. Reframing Business: When the Map Changes the Landscape[M]. New York: John Wiley & Sons,2001:26-29.

[31] LUSCH R F, NAMBISAN S. Service Innovation: A Service-dominant Logic Perspective[J]. MIS Quarterly,2015(1):155-175.

[32] AKAKA M A, VARGO S L. Technology as an Operant Resource in Service (eco) systems[J]. Information Systems and e-Business Management,2014(3):367-384.

[33] PFISTERER L, ROTH S. Customer Usage Processes: A Conceptualization and Differentiation[J]. Marketing Theory,2015(3):401-422.

[34] KLEINALTENKAMP M, BRODIE R J, FROW P, et al. Resource integration[J]. Marketing Theory,2012(2):201-205.

[35] MICHEL S, VARGO S L, LUSCH R F. Reconfiguration of the Conceptual Landscape: A Tribute to the Service Logic of Richard Normann[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2008(1):152-155.

[36] LUSCH R F, VARGO S L, TANNIRU M. Service, Value Networks and Learning[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2010(1):19-31.

[37] VARGO S L, LUSCH R F. From Repeat Patronage to Value Co-creation in Service Ecosystems:A Transcending Conceptualization of Relationship[J]. Journal of Bus-iness Market Management,2010(4):169-179.

[38] 李鴻磊,黄速建.智能化时代的商业模式特征及创新路径[J].经济与管理研究,2017(6):113-123.

[39] MCKINSEY G. Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition and Productivity[R]. Chicago: McKinsey Global Institute,2011:65-73.

[40] LUCAS JR H C, AGARWAL R, CLEMONS E K, et al. Impactful Research on Transformational Information Technology: An Opportunity to Inform New Audiences[J]. MIS Quarterly,2013(2):371-382.

[41] YOO Y, BOLAND JR R J, LYYTINEN K, et al. Organizing for Innovation in the Digitized World[J]. Organization Science,2012(5):1398-1408.

[42] 黃顺魁.制造业转型升级:德国“工业4.0”的启示[J].学习与实践,2015(1):44-51.

[43] 杜传忠,杨志坤.德国工业4.0战略对中国制造业转型升级的借鉴[J].经济与管理研究,2015(7):82-87.

[44] 戴亦舒,叶丽莎,董小英.创新生态系统的价值共创机制——基于腾讯众创空间的案例研究[J].研究与发展管理,2018(4):24-36.

[45] 德国经济与能源部.德国工业4.0法律框架[EB/OL].(2017-04-01)[2019-03-21].http://www.ju-rami-online.com.

[46] 德国国家科学与工程院.德国数字化战略2025[EB/OL].(2016-04-30)[2019-03-21].https://www.innovation4.cn/library/r891.

[47] 董小英.从德国工业4.0看我国“互联网+”热[N].社会科学报,2016-01-28(2).

[48] 綦成元,曹淑敏.大融合大变革:《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》解读[M].北京:中共中央党校出版社,2015:15-27.

[49] 黄俐.西门子的“工业4.0”[J].中国经济和信息化,2013(18):49-51.

[50] 国务院关于印发《中国制造2025》的通知[EB/OL].(2015-05-19)[2019-03-21].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm.

[51] 苏超.浅析工业4.0时代标准化工作的重点方向[C]//标准化助力供给侧结构性改革与创新——第十三届中国标准化论坛论文集.济南:中国标准化论坛,2016:408-412.

[52] 德国经济与能源部.德国战略研究2013[EB/OL].(2019-02-15)[2019-05-10].http://www.innobase.cn/:p=1949.

German Industry 4.0 Management System and TransformationEnlightenment: The Construction of Strategic Capabilities Basedon CPS Architecture

DONG Xiaoying1, HU Yanni2, DAI Yishu3, YE Lisha1

(1.Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871, China;

2.Digital Economy ResearchInstitute, China Academy of Information and Communications Technology, Beijing 100191, China;

3.School of Computer and Information Engineering, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China)

Abstract:

In the context of global re-industrialization, cyber physical systems (CPS) has become the key to develop manufacturing industries. This paper takes the theoretical perspective of Service Dominant Logic to interpret the three-level strategic capabilities construction of CPS, which are digital mapping capability, resource integration capability and value creation capability, based on its technology architecture. Besides, this paper addresses the management challenges in the capability construction with German Industry 4.0 management system including government and manufacturing enterprises. The study finds that China and Germany have different emphasis on the capability construction. China is concerned with digital mapping capability and resource integration capability, while Germany is focusing on the deployment of resource integration capability. Both governments have played a strategic guiding role in the advancement of Industry 4.0. It is worth learning from Germany in the development of innovation platforms and related standards.

Keywords:

cyber physical systems; service dominant logic; Industry 4.0; manufacturing industry transformation; strategic capabilities